汉武帝的用人之道

2017-09-03白效咏黄朴民

白效咏 黄朴民

汉武帝的用人之道

白效咏 黄朴民

汉之得人,于兹为盛。

“世必有非常之人,然后有非常之事;有非常之事,然后有非常之功”。一个国家民族的兴盛,人才是最关键的一环。汉帝国在汉武帝的统治之下能达到鼎盛,与汉武帝求贤若渴、用才不拘一格有莫大的关系。在武帝网罗俊彦、招揽英雄的政策引导下,“群士慕向,异人并出”,“汉之得人,于兹为盛”。据班固称:“儒雅则公孙弘、董仲舒、兒宽,笃行则石建、石庆,质直则汲黯、卜式,推贤则韩安国、郑当时,定令则赵禹、张汤,文章则司马迁、相如,滑稽则东方朔、枚皋,应对则严助、朱买臣,历数则唐都、洛下闳,协律则李延年,运筹则桑弘羊,奉使则张骞、苏武,将率则卫青、霍去病,受遗则霍光、金日,其馀不可胜纪。”这众多的、各行各业的优秀人才,是汉武帝振兴汉帝国最大的保障和最巩固的基础,所以才有武帝兴造功业,制度遗文,后世莫及的煌煌功绩。探寻武帝朝的崛起,其成功的招揽人才、使用人才之道,也是颇具价值的一个课题。

武帝亲政后,面临的是“汉兴六十馀载,海内艾安,府库充实,而四夷未宾,制度多阙”这样一个局面。雄材大略的汉武帝发出“朕不变更制度,后世无法;不出师征伐,天下不安”的感慨。一方面要完善礼乐制度,“易服色,封太山,定宗庙百官之仪,以为典常,垂之于后”;一方面还要征伐四夷,洗刷高祖以来对匈奴委曲求全之耻,安定边疆。招揽人才、共襄伟业也就成为当务之急。

一 表章六经,招揽儒雅

汉初大儒叔孙通云:“儒者难与进取,可与守成。”所谓“进取”,即“斩将搴旗”,“蒙矢石争天下”,确实不是“游文于《六经》之中,留意于仁义之际,祖述尧舜,宪章文武,宗师仲尼”的儒者之所长。所谓“守成”,那是指兴文教、立制度,那就非这些饱读诗书的儒者不可了。汉武帝欲改变汉初“制度多阙”、文教不兴的局面,征召贤良文学,重用儒生。先后征召老儒申公和辕固生,虽因其年老,未得重用,但起了引领风气的作用。此后,公孙弘、董仲舒、兒宽等儒生相继被选拔出来,为大汉帝国的崛起做出了不可或缺的贡献。

薛人公孙弘家贫,在东海之滨牧猪为生,曾从胡毋生学《春秋》。史称其“习文法吏事,缘饰以儒术”,是一位以儒学为主又兼取他家之长的学者。应征贤良文学,汉武帝看了他的对策后,在太常将他贬居下等的情况下,亲自擢拔他为第一,拜为博士,待诏金马门。此后,汉武帝又引公孙弘参与朝议。此后,公孙弘不断迁升,由内史而御史大夫而丞相,成为中国历史上第一位儒生宰相。

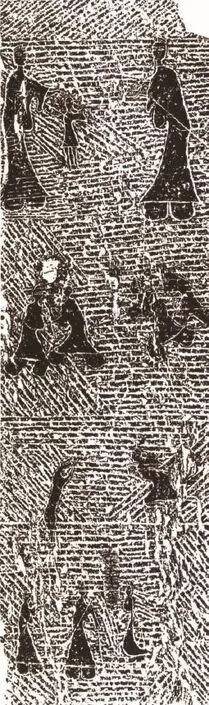

汉画像石獒咬赵盾图

公孙弘参与朝廷大政后,对武帝朝的稳定做出了巨大的贡献。虽然辕固生曾经讽刺他“曲学阿世”,汲黯也讥笑他“多诈而无情”,对他“每朝会议,开陈其端,使人主自择,不肯面折庭争”的风格多加抨击,但事关国家大计,公孙弘还是能坚持自己的立场的。武帝朝征伐匈奴、用兵西南夷,虽然有其合理的一面,但武帝毫无节制,四面出兵征伐,“是时通西南夷,东置沧海,北筑朔方之郡”。这些穷兵黩武的举措超出了汉帝国的承受能力。针对汉武帝的这些行为,“弘数谏,以为罢弊中国以奉无用之地,愿罢之”。汉武帝使朱买臣与公孙弘就此问题辩论,公孙弘在辩论失败的情况下,仍坚持请汉武帝“罢西南夷、沧海而专奉朔方”,专力对付对汉帝国威胁最大的匈奴,汉武帝不得已应允。这使汉帝国的民生危机赢得一次缓解的时机。

广川人董仲舒,以治《春秋》为当时大儒。他的学说以《春秋》为主,兼采周代以来的宗教天道观和阴阳、五行学说,吸收法家、道家、阴阳家思想,创立了以‘天人合一’为主要内容的新思想体系,对当时社会存在的一系列哲学、政治、社会、历史问题,给予了较为系统的回答。

他又吸收法家的“三顺”说,将社会伦理发展成为“三纲”说,奠定了我国古代伦理道德的体系。汉武帝征贤良文学,召征董仲舒,董氏上《天人三策》,提出“诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进”的主张,为武帝“表章《六经》”做了理论说明。这次对策之后,汉武帝很是重视董仲舒。胶西王刘端骄横跋扈,多次残杀朝廷为他所任命的国相。汉武帝以董氏为胶西王相,目的在于以董仲舒的威望抑制刘端的骄横。董仲舒“正身以率下,数上疏谏争,教令国中,所居而治”。而胶西王刘端也忌惮董氏的名声威望,对董氏优礼有加。此后,董仲舒辞官家居,汉武帝对他依然宠眷不衰,“朝廷如有大议,使使者及廷尉张汤就其家而问之”。

董仲舒还广招生徒,私相传授,为汉朝培养了一批儒学人才。《史记》说董仲舒弟子通经学者“以百数”,而且都很出色:褚大为梁相,嬴公为谏大夫,吕步舒为丞相长史,吾丘寿王则官至光禄大夫侍中。大史学家司马迁也曾师从董仲舒,《史记》中对董仲舒的《春秋》之学多所阐发。董仲舒还建议武帝“立学校之官,州郡举茂材孝廉”,为武帝接受,这对汉代的官员选拔和人才培养产生了重大影响。

汉武帝表章《六经》、招揽儒雅的用人方向,对汉帝国产生了深远影响。史称:“及窦太后崩,武安侯田蚡为丞相,绌黄老、刑名百家之言,延文学儒者数百人,而公孙弘以春秋白衣为天子三公,封以平津侯。天下之学士靡然乡风矣。”不仅促进了士人学习儒家经典的风气,更重要的是改变了之前官吏多出郎官和功臣子弟的用人方向,提高了官员的文化素养,为汉帝国的崛起储备了人才。同时,在公孙弘、董仲舒等人的努力下,儒学成为汉帝国的官方学说,儒家经典逐步成为公认的最高真理,对防止君主独断专行起到了一定的积极作用。从此,儒学一举奠定了在中国古代社会思想文化界的主导地位,尊经重儒成为历代统治者治理国家的不二法门。

二 兼收并蓄,容纳异端

汉武帝虽然尊崇儒学、“表章《六经》”,注重选拔优秀的儒生董仲舒、公孙弘、兒宽等进入到统治阶层,但总体而言,他在用人方面也注重兼容并蓄,能够容纳异端,其中汲黯就是最典型的人物。

据司马迁《史记·汲黯列传》载:汲黯“学黄老之言,治官理民,好清静”。无论其所治学说还是为政之道,都与尊经重儒的汉武帝异趣。但汉武帝看重他的耿直敢谏,依然对他非常器重,并不断提拔他。对于他直率而尖刻甚至近于无理的谏诤,有时虽然觉得不悦耳,还是能够容纳。汉武帝还当着庄助的面称赞汲黯:“古有社稷之臣,至如汲黯,近之矣!”可见他对这位“为人性倨,少礼,面折,不能容人之过”,“好学,游侠,任气节,内行修洁,好直谏,数犯主之颜色”的大臣从内心来说还是很欣赏的。因此,汲黯也由六百石的谒者一路直升到主爵都尉,位列九卿。期间还多次外放到东海郡、淮阳郡去做太守。而汲黯对于武帝也是知无不言、言无不尽,常常提出一些让武帝难堪的意见。对于武帝的宠臣田蚡、卫青、公孙弘、张汤等,也是一点都不买账,甚至常常揶揄挖苦他们在武帝面前阿谀奉承、见风使舵的丑态。

汉武帝在亲政后不久,就将尊经重儒作为基本国策。但武帝其实并未得儒学之精华,甚至对此也并不感冒。虽然他对儒学在汉代的兴起做出重大贡献,儒学也不可避免地对汉代的政治产生全面而深刻的影响。但就其本人来说,汉武帝所喜欢的不过是拿儒术装装门面,做做点缀,真正拿来用的,却多是法家的东西。学界评价汉武帝朝的政治,常用“外儒内法”一词,可谓切中肯綮。汲黯对汉武帝的这一套很是看不惯。有一次,汉武帝召集了一群贤良文学出身的儒生,正高谈阔论自己的宏图壮志,说我欲怎么怎么样。汲黯冷不丁冒出一句:“陛下内多欲而外施仁义,奈何欲效唐、虞之治乎?”唐虞就是儒家所祖述的尧舜,被儒者们尊奉的古圣王。但尧舜治理天下的要道,却是垂拱而治。比如孔子在《论语》中就曾称道尧舜:“无为而治者,其舜也与?夫何为哉?恭己正南面而已矣。”“大哉尧之为君也!巍巍乎,唯天为大,唯尧则之。荡荡乎,民无能名焉。巍巍乎其有成功也,焕乎其有文章!”在孔子看来,虞舜就是垂拱而治的典型代表,而唐尧则能够取法上天,那么“天”在孔子眼中又是什么形象呢?且看孔子与他的得意门生端木子贡的一段对话:

子曰:“予欲无言。”子贡曰:“子如不言,则小子何述焉?”子曰:“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?”

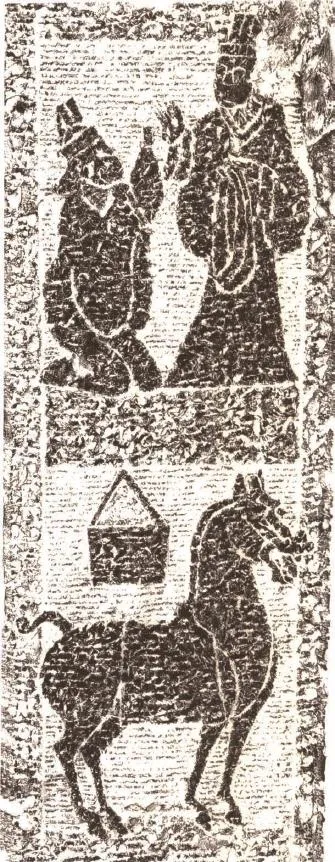

汉画像石羁马拜谒图

所谓取法乎上天,其实就是像天那样不言不语,无为而治。所以汲黯这句讽刺汉武帝的话是非常尖刻的,一点情面都不留。他一针见血地指出了汉武帝的要害:内心本多欲望,外面伪施仁义,实则是挂羊头卖狗肉。只不过把儒家学说作为他实现诸多欲望的漂亮说辞、美丽点缀罢了。至于唐尧虞舜垂拱而治、不妄作、不扰民,他既不是真喜欢,也未必能学得来。这样一来,武帝的面子就挂不住了,“上怒,变色而罢朝”。一场兴致颇高的政策研讨会被汲黯搞得扫兴之至,不欢而散。大家都不免为汲黯担心,批评他脑子不开窍。但汲黯却满不在乎地反唇相讽:“天子置公卿辅弼之臣,宁令从谀承意,陷主于不谊乎?且已在其位,纵爱身,奈辱朝廷何!”朝廷养了你们这帮只会阿谀奉承的官僚真是奇耻大辱!汲黯对公孙弘、张汤等人非常看不上眼,眼见得他们一个个因投武帝所好,由自己的下级直升公卿,心中忿忿不平,当面讥刺武帝用人如积薪,后来者居上,弄得武帝也大大不高兴。匈奴的浑邪王帅众来降,武帝非常高兴,下令准备以两万辆马车的盛大仪式来欢迎他。岂不知财政吃紧,根本拿不出这笔款子,于是只好向老百姓借马。结果老百姓听说后都把马匹藏了起来,马也未能借成。武帝大怒,欲拿长安令是问。汲黯迎上前去说:长安令有什么罪?你不如把我杀了,这样老百姓就肯借马给你了。进而指责武帝不该厚奉夷狄而刻剥细民。武帝无话可说,虽然觉得汲黯之言颇不中听,但细想却不无道理。

汉武帝致力于征伐匈奴,招怀四夷;汲黯却力主清净无为,时不时提议与匈奴和亲,反对兵戎相见。武帝尊崇儒术,重用公孙弘;汲黯“常毁儒,面触弘等徒怀诈饰智以阿人主取容”。武帝要完善细化法律条文,宠幸精于法律条文的张汤;而汲黯视张汤为不入流的“刀笔之吏”,痛呵他“专深文巧诋,陷人于罔,以自为功”。汉武帝宠爱卫青,封他为大将军,“欲令群臣下大将军”;汲黯“与亢礼”,见面一揖而已。总之,汲黯处处与汉武帝作对,丝毫不卖给他面子。汉武帝虽然觉得汲黯的话有点逆耳,时不时地还对汲黯发一通火,感情上也说不上喜欢这位好发妄言、不知忌讳的臣子,但心里还放不下他,能优容他,在恰当的时机启用他。淮阳郡“吏民不相得”,干群关系紧张,武帝马上让汲黯去做救火队长,任命他为淮阳太守。汲黯依旧推行他那套“弘大体,不拘文法”的政治理念,无为而治。不出数年,“淮阳政清”。

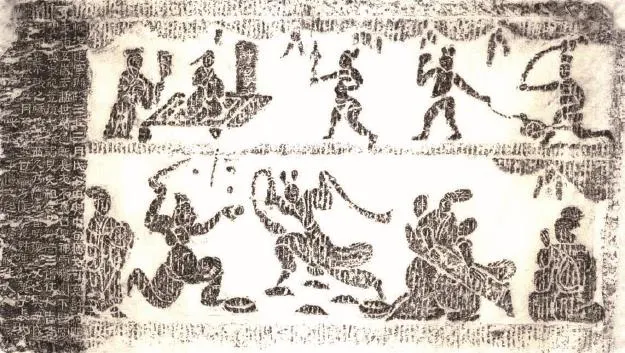

汉画像石舞乐百戏图

没有人是绝对正确、永远正确的。那些宣称自己或宣传别人绝对正确、永远正确的人都是别有用心的野心家。有点雅量容纳异端,留些反对的声音时常在自己耳边,给自己提个醒,也许,这就是汉武帝的高明之处。许多人搞不明白,为什么汉武帝袭亡秦之迹而终未蹈秦始皇覆辙,或许,这也是原因之一吧?

三 量才叙用,不拘一格

“十步之间,必有芳草;十室之邑,必出俊士”。世界上不是没有千里马,缺少的是识得千里马的伯乐;不是没有人才,缺少的是发现人才的慧眼。当然,发现了人才也不一定能提拔使用,因为人才还要讲求出身。在中国,大多数时间当然是出身越高贵越好,所谓“高门华阅,有世及之荣;庶姓寒族,无寸进之路”。只要出身带一点高贵的血统,就无虑“平流进取,坐至公卿”。汉武帝尽管有着种种不足,但和那些大搞出身决定论的人相比,在选拔人才方面,能不拘一格,不论出身,无疑强了千百倍。所以在他身边才聚集了一大批人才,以致史有“汉之得人,于兹为盛”的美誉。朱买臣、主父偃、司马相如都曾穷困潦倒,一旦以所学干武帝,立即量才叙用。英雄不问出身,只要有才干,武帝即收用之,显示了武帝唯才是举的胸怀。其中“卜式拔于刍牧,弘羊擢于贾竖,卫青奋于奴仆,日出于降虏”,无疑是汉武帝最得意之笔。

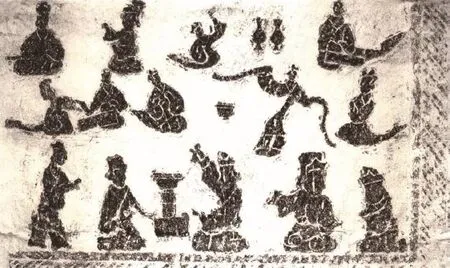

汉画像石乐舞图

卜式的出身和公孙弘相似,一个以牧猪为生,一个以放羊起家。所不同的是公孙弘富有心计(汲黯曾经向汉武帝打他的小报告,说他“多诈而无情”,以汲黯的耿直,应该不会冤枉他),儒学大师胡毋生在齐讲《公羊春秋》,他也在旁边跟着听。四十之后,又学“《春秋》杂说”,混了个儒生的头衔。那时的“儒生”大概相当于今之所谓“知识分子”,不一定非得有多高的儒学造诣。如颜师古《汉书·司马相如列传》注云:“凡有道术皆为儒。”俞樾《群经平议》卷十二亦称:“凡有一术可称,皆名之曰儒。”有了这头衔,在喜欢搞干部知识化的汉武帝那里就起到了大作用,有了晋身的资本。而卜式是个很忠厚的老实人,不知道搞知识学历方面的投机,“不习文章”,是个文盲。

卜式有个弟弟,在他弟弟长大成家之后,他很大方地把田地房屋财产都给了弟弟,自己只分得一百多只羊,入山放牧。卜式是个养羊的专家,过了十多年,在他精心养育繁殖之下,这百多只羊发展到了一千多只,又自己买了田地房屋。而他弟弟却不善营生,家产荡尽,卜式又一次次地把家产分给他。当时汉武帝征伐匈奴,卜式怀着“有钱出钱、有力出力”的朴素感情,上书武帝,愿输家财助边,为国分忧。汉武帝赶忙派使者接见他,并且热情地问他有什么需要,尽管说来。但卜式太老实了,他捐款助军国之用不过是认为既然讨伐匈奴是国家的事,那么就应该匹夫有责,哪里会有什么要求和想法?自己放羊倌出身,一无冤屈,二不愿做官。使者回去报告,汉武帝又把这事和丞相公孙弘说了。但“多诈”的公孙弘却对他的这位阶级兄弟很不放心,以他那“多诈”的小人之心怎么也想不通卜式的行为,就对汉武帝说:这个人的行为不近人情,说不定怀着不轨的念头,陛下不能成全他。结果汉武帝也不敢再搭理卜式,捐财助边的事情也就搁置下来。卜式回家继续着自己种田放牧的生活。但汉武帝却深深地记住了卜式的名字。

汉画像石车马出行图

一年多之后,匈奴浑邪王率众投降,好大喜功的汉武帝大肆封赏,结果搞得“仓府空,贫民大徙”,国家财政难以支持。这时卜式再次雪中送炭,拿出二十万钱给河南太守,助那些流亡的百姓度过难关。在河南上报帮助贫民的富人名单中,汉武帝看到了他熟悉的卜式的名字,立即回忆起当年他打算拿一半家产助边之事。为了树立典型以号召百姓,汉武帝赐给卜式四百人更赋钱。卜式又把这些赏赐归还了朝廷。和那些挖空心思地藏匿钱财的阔人们相比,汉武帝觉得卜式真是个忠厚的长者,便又是封官又是赐爵。但卜式也真不想做官,没办法,汉武帝只能骗他说:“我上林苑中也有羊,想让你为我放养。”卜式一听,还是干自己的专业,也就答应了。于是日日穿着布衣,戴着草帽,踏着草鞋,做了个养羊的中郎。一年后,他养的羊又肥硕,繁殖得又多,武帝偶然经过,见此深为赞许。令他意外的是,卜式突然讲起了大道理来:“非独羊也,治民亦犹是矣。以时起居,恶者辄去,毋令败群。”从牧羊中悟出了牧民的道理。汉武帝于是拜卜式为缑氏令。卜式深得缑氏百姓的拥护,又迁为成皋令,政绩依然卓异。从此卜式一路青云直上,官至齐王太傅、齐相,最终做到御史大夫、赐爵关内侯。

汉画像石厅堂图

和卜式相比,金日的出身更糟,而他在汉帝国中所发挥的作用,似乎也较卜式更为重要。他本来是匈奴人,其父休屠王因在降汉问题上反复而被杀,他也被没入官,成了专司养马的奴隶,那年他十四岁。后来,武帝在宴会时要检阅一下御马,金日等数十个养马的奴仆便担任了牵马的工作。别的奴仆在武帝面前经过时,都偷偷地看上几眼,想一睹这位至尊天子的风采。这也难怪,好奇心使然。惟独金日小心谨慎,目不斜视。再加上他长得一表人才,所养的马又膘肥体壮,一下子就吸引了汉武帝的目光。武帝从他在自己面前经过时的表现发现此人忠实可靠,谨慎缜密,是个可用之才。于是把他叫过来详细询问他的情况,当天就提拔他做马监,之后又多次迁升,累至光禄大夫。事实证明武帝的眼光不错,史称“日既亲近,未尝有过失”,在宫内数十年,目不忤视,并在危难关头挺身而出,救了武帝一命。江充以巫蛊事倾陷戾太子事发,被武帝夷族。他的党羽莽何罗害怕株连自己,阴谋加害武帝。心细如发的金日觉察到他心中有鬼,暗中监视莽何罗的举动,扰乱了他加害武帝的计划。在他狗急跳墙欲自行刺杀武帝之时,又是早有防备的金日首先发现其阴谋,并通过贴身肉搏将其抱住,大声呼唤,卫士们及时行动,挫败了其阴谋,避免了一场大悲剧的发生。在武帝晚年多病之际,金日与霍光、上官桀、桑弘羊一齐受托孤遗诏,成为武帝晚年和昭帝初年西汉王朝统治集团的核心人物,他依然保持小心谨慎的作风,鞠躬尽瘁,死而后已。

武帝亲选曾在东海牧猪的公孙弘为丞相,以牧羊出身的卜式为御史大夫,又能在众多的养马奴仆中识得金日,用之为车骑将军、倚之为顾命大臣,而三人在各自的职位上均有不俗的表现,未辜负武帝的厚望,也充分显示了武帝的识人之鉴、用人之道和容人之度。所以武帝朝涌现那么多的人才,国势那么强盛,不是偶然的。

四 辨奸除恶,驭之有道

汉武帝能识人、可容人,更善于驾驭人。学富才高者不次进用,不问出身;作奸犯科者杀无赦、斩立决,哪怕是他亲自提拔的,也绝不为了维护自己绝对正确的虚面子而藏垢纳污,主父偃的遭际即是典型的例子。

主父偃本是齐人,“学长短纵横之术,晚乃学《易》《春秋》、百家言”。但这个人在齐地却很不受欢迎,早年甚是落魄。齐地的儒生大概看他学术驳杂、干禄心切,不是正道人物,都排挤他,以致他在齐地混不下去了。甚至想出门远游以求得发展机会,却连借钱的地方都找不到。于是北游燕赵,依然不受赏识,遂下定决心西入长安一搏。他先是投靠在卫青门下,经卫青援引,得以上书武帝。据司马迁《史记》载:“所言九事,其八事为律令,一事谏伐匈奴。”在这次上书中,主父偃批评武帝连年征伐匈奴,穷兵黩武,并提醒武帝“国虽大,好战必亡;天下虽平,忘战必危”“兵久则变生,事苦则虑易”,连年征伐造成国库空虚、民生凋敝,已经动摇了社会稳定的基础。武帝观后为他的才华所打动,“朝奏,暮召入见”,相见恨晚,当即拜主父偃和同时上书的徐乐、严安为郎中。而主父偃尤为武帝所赏识,一年中四次迁升,很快升任中大夫。主父偃也未辜负武帝的厚爱,他建议武帝在诸侯王国推行“推恩令”,将大的诸侯王国一分而为数国,彻底解决了诸侯王尾大不掉的问题。又建议武帝将“天下豪杰并兼之家,乱众之民”迁移到新立的茂陵,“内实京师,外销奸猾”。不用诛杀,却解决了豪猾横行乡里、鱼肉黎民的隐患。在立武帝心上人卫子夫为皇后、惩处恶贯满盈的燕王刘定国等事上,主父偃都立有大功。

孟子曾经说过:“天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。”讲的就是困境对人的磨炼有助于造就人才,所谓“艰难困苦,玉汝于成”。其实孟子的看法不全面,巴尔扎克就比他看得更为透彻:“世界上的事情永远不是绝对的,结果完全因人而异,苦难对于天才是一块垫脚石,对于能干的人是一笔财富,对弱者是一个万丈深渊。”他看出了困难对于不同的人会造成不同的影响,比之孟子的乐观主义更符合实际。我在这里再给巴尔扎克补充一条:苦难对于小人来说会造成他的性格扭曲、心理变态。主父偃就是一个有才的小人,早年穷困落魄、遭人歧视的经历给他的心灵留下了难以愈合的创伤,使他变得性格扭曲、心理变态。他在得志之后,宣称“丈夫生不五鼎食,死即五鼎烹耳。吾日暮途远,故倒行逆施之”,有强烈地报复整个社会的冲动。他倚仗武帝对他的宠幸,招权纳贿、横行无忌。他暗中刺探诸侯王的隐私,得其不法之事来要挟诸侯王,逼得齐王自杀,被担心成为他下一个猎物的赵王告发。主父偃是武帝一手提拔重用的,可算得上是武帝的心腹爪牙。但武帝一旦知悉其不法之事,毫不留情,立即将其召回下狱案问,最终族灭了他全家。虽然手段过于残忍,但他这种不顾念嫡系、勇于自我否决的精神还是值得称道的。