近代武汉轮渡发展述论

2017-08-31吴承胜

吴承胜

近代武汉轮渡发展述论

吴承胜

武汉两江交汇,三镇鼎立。在长江大桥未建成之前,往来两江四岸间的轮渡成为武汉三镇间交通的纽带。武汉轮渡自清末兴起,经民国时期的进一步发展,轮渡的设施、规模不断扩大,服务质量也不断提高,使得武汉三镇的水上交通实现了载体上由木船时代向轮渡时代的转变,管理上由民营向国营的转变。轮渡的兴起与发展极大便利了三镇之间的人员流动与经济文化交流,促进了两岸由独立发展向同城融合的转变,使得武汉三镇得以开启迈向一个跨江带湖的现代化大都市的进程。

轮渡;武汉三镇;交通;一体化

武汉两江交汇,三镇鼎立,形成独具特色的三联市,因此,两江四岸之间的交通成为武汉社会经济发展的重要问题。1957年,随着武汉长江大桥的贯通,万里长江 “天堑变通途”,武汉三镇首次连成一个整体,到今天,武汉长江上的桥梁已达十余座,长江已不再是阻碍三镇交通的障碍。然而,在各种过江通道修建之前,武汉人民经历了一个漫长的渡江时代,在长江、汉江两岸穿梭的渡船成为三镇之间交流的纽带,维系着三镇之间的经济文化联系,促进了武汉三镇之间的沟通与整合。武汉的过江轮渡在全国问世最早,一枝独秀,其规模、职工队伍和管理水平均堪称全国第一。①今天,渡江已经渐渐地淡出了人们的视野,但其在武汉交通史上发挥的重要作用是值得我们加以回顾的。

一、轮渡出现之前武汉的水上交通

早在隋唐时期,武汉便形成了武昌、汉阳隔江相望的形势,两城之间已由渡船往来。明清以来,随着汉口的兴起,武汉逐渐形成了三镇鼎立的形势,随着三镇经济的繁荣和人口的增长,渡江业也日趋发达,渡划的规模日益壮大,从黄鹤楼望去,一派帆樯林立的景象。渡江业的兴盛也使得武汉两岸过渡甚为便利,清人刘献庭在游武汉时提到,由汉阳东门到武昌平湖门间,渡船最小名 “双飞燕”,一人而荡双桨,最捷且稳,坐六八人。且其值甚寡,一人不过小钱二文。故谚云: “行遍天下路,惟有武昌好过渡”。②渡划以其数量众多、往来便捷、渡资较廉成为轮渡出现前武汉的主要渡江交通工具。但因木划船运量小,风浪大即停渡等缺点,政府开办的官渡成为民划的重要补充,在风大浪急之时为行客提供渡江服务。晚清以来,随着两岸间交流往来愈加频繁,以及为改善行客渡江的安全状况,官渡得以进一步发展。光绪三年,汉黄德道何维键建造官渡船,创设官渡,并颁布官渡章程十三条③,分别来往于武昌汉阳门、汉口龙王庙、汉阳东门等地,官渡由于船体较大,价格低廉,乘坐较为舒适,弥补了民渡的缺陷,受到人们的欢迎。

武汉三镇之间虽有众多官民船只济渡,但仍不能满足两岸市民日益增长的过江需求。木划船渡江一为速度慢,二为安全性差。水野幸吉记载,当时日本人从汉口到武昌办事十分麻烦,即使一大早出去,不到下午四点钟回不来。④而且因 “汉水会流于扬子江,多呈涡状,强风增水之节,民船航渡颇受危险”⑤,而且民渡往往贪载,置渡客生命于不顾,时常出现翻船事故,故有 “黄鹤楼头看覆舟”之谚。以致两地人员往来视为畏途,每当狂风怒吼之时, “即关道有事过江亦多不便”⑥。由是,两岸虽仅一江之隔,但 “并未带来人才、劳动力或城市文化的有意义的相互交流与渗透”⑦,武汉三镇仍是各自独立的城市。清末以来,汉口成为全国重要的商埠,呈 “驾乎津门,直逼沪上”之势,汉阳也成为重要的工业基地,武昌省府对汉口、汉阳的管理日渐频繁,三地之间的人员物资往来也日益紧密,因此,用一种更为快捷的交通方式连接武汉三镇势在必行。长江开放后,外轮开始进入长江各港口,武汉地区的轮船航运业也开始兴起⑧,1895年,清政府也解除了华商自办轮运企业的禁令,这些都为轮渡的产生准备了条件。

二、清末民初武汉轮渡的初创与发展

轮渡为武汉航运业近代化的嚆矢。清政府解除民航禁令的次年 (1896),曾任湖北巡警道的冯启钧开办的仁记轮船局即宣告成立,开始以楚裕、楚盛二轮经营轮渡,后改名为厚记轮船公司,仍司其业,这是武汉最早的轮渡公司。1900年,又有利记轮船公司成立,仍运营汉口武昌之间的交通。⑨但时任湖广总督张之洞认为,创设轮渡 “恐有碍民船生计”⑩,一度有所限制。后因航商再三请求,以及已有外商拟自造小轮船从事轮渡,为使 “利源不至外溢”,张之洞遂同意开办。因三镇之间的过江需求持续增大,利润丰厚,故有多家轮渡公司先后开办,至1911年,计有仁记、厚记、利记、祥通、荣记、和春、利济、森记⑪等轮渡公司先后成立,航线均行驶于汉口王家巷码头至武昌汉阳门码头之间。除民营轮渡外,官营轮渡也有所发展。1902年,武汉即有官渡轮船两只;1908年,汉口劝工院总办张赓飏拟添租小轮三艘,渡江搭客;1909年,汉口两湖轮船公司因历年行驶湘汉线,亏损严重,故呈请鄂督将添驶武汉轮渡所得的盈余摊偿旧债,俾资弥补,说明其亦经营轮渡航线⑫。不过,官营轮渡始终无法与商营竞争,两湖轮船局开办轮渡不久即又招商承办,清末,商营轮渡始终是武汉过江轮渡的主体。

民国成立后,政府基本不干涉轮渡经营,武汉轮渡依然由商人组织公司呈请省政府批准,承租轮船航行,武汉轮渡进入民营时期的繁荣阶段。民国以来,无论是轮渡公司数量、渡轮质量和管理服务水平都有了较大的提高。由于没有政府的限制,故民国初期各轮渡公司纷纷成立,轮渡经营竞争异常激烈,且各公司更迭频繁,竞争激烈,计先后有十几家轮渡公司先后参与经营⑬,甚至连英商也亦欲组建一轮渡公司,航行于英租界至武昌汉阳门。不过大部分公司均属昙花一现,很快便退出轮渡经营,最终主要有安合、济川、大庆、和春、公济几家公司长期运营轮渡业务。此外,航行在三镇之间的小轮也大为增加,民初计先后有24艘小轮航行于三镇之间⑭,相对清末获得了较大的发展。

除轮渡公司增加以外,航线也有了很大的扩展。清末轮渡只有武昌与汉口线,民初,随着武汉三镇经济地理的变迁,轮渡航线也有所增益。1913年,安合轮船局开辟武昌平湖门至汉阳东门航线。1915年,济川公司开辟汉口英租界六码头至武昌汉阳门航线。1923年,公济公司开始运营汉口苗家巷(江汉关)至武昌蛇山 (汉阳门)航线。因轮渡公司更迭频繁,故轮渡航线也时有变化,至二十年代,主要形成了武昌平湖门至汉阳东门,武昌汉阳门至汉口王家巷,汉阳门至江汉关三条航线,三镇基本都能通行轮渡。

民国初期,出于竞争之故,各公司也纷纷采取措施,提升服务水平,吸引渡客。例如,安合轮船局理事江秉诚在经营轮渡业其间,采取渡轮多装快跑,多开航班,吸引乘客过江,并实行固定码头、固定航线和开收班时间,创新了轮渡的管理模式。⑮1922年江秉诚任和春公司经理,继续改良轮渡业,新开辟武昌平湖门至汉阳东门航线,使三镇轮渡航线基本开通,同时通过资金入股的方式扩充船只数量,并首次投入51.46吨的钢轮,到20年代中后期,和春公司已成为武汉最大的轮渡公司。

总的来说,武汉轮渡的兴起开辟了武汉水上交通的新形式,与木划相比具有 “捷而稳”的优点,“渡江者均以轮船为便”⑯,武汉市民有了更为快捷的渡江工具,大大便利了武汉的水上交通,促进了城市的联系与发展,提升了武汉轮渡的业务水平,为后来的轮渡国营奠定了基础。不过此时各轮渡公司大多规模较小,船只吨位一般不超过10吨,经营航线单一,载客量也有限, “遇有飓风巨浪,小轮民船均不能飞渡”⑰。民国以来,武汉经济进一步发展,人口已达100万大关⑱,过江的市场庞大,轮渡的发展越来越不能满足武汉三镇的过江需求。各公司小轮大多属木质,轮内设施也简陋,而且往往贪图多载,航行中危险时有发生,威胁旅客的生命安全。而且随着市民的时间观念越来越强,但轮渡却 “图利杀班”⑲,航行时间不定,有时甚至需等待一小时之久,置旅客的安全与便利不顾。因此,进一步改善轮渡的运营方式,使轮渡系统的公交化便势在必行了。

三、武汉轮渡的国营化及其繁荣

1926年底,国民政府迁都武汉,并于次年成立武汉市,武昌、汉口、汉阳三镇首次统一行政建制,对三镇间的交通提出了更高的要求,又因正值军兴,轮渡必须纳入政府的控制。⑳国民党政权在武汉建立后,开展了大规模的官办市政建设,同时也对武汉轮渡大加整顿,促使轮渡向公用事业转变。北伐军进入武汉后,便以逆产为名,将和春、济川两公司船只收归公有,改商办为国营。不过此时由于正值军兴,战事频繁,渡轮多被军队征用,久不归还,轮渡事业处于混乱状态,仅有苗家巷至汉阳门一条航线,亏损严重,故于1927年冬重新改为官督商办,由航商租船营运,由政府对轮渡的管理、运营进行直接指导。但1928年春,湖北省政府决定将轮渡再次改为官办㉑,由建设厅接管商营轮渡。

1.国营时代轮渡事业的发展

民营时代,武汉轮渡并无固定的管辖机构,往往政出多门,航商之航业公会也多往往有名无实。1926年始设湖北省航政局,后又改为湖北省航政委员会,轮渡亦归其管辖。1928年轮渡归公后,将航政委员会裁撤,于建设厅下设航政处,负责管理武汉轮渡事务,又于汉口设立武汉轮渡事务所,直接负责经营轮渡业务。轮渡事务所设主任一人,钱总一人,事务员一人,勤务兵三人;在每个码头设立票总一人,卖票员三人;每只渡轮设管理员一人,收票员若干人;各趸船也设置水手若干人,由航政处统一管理㉒。1932年后,因汉口航政局成立,航政处原兼管的内港小轮查验放行等事宜移交汉口航政局管理,此后得以专营轮渡。

整理轮渡的首要任务即是恢复渡轮。航政处首先与部队协调,调回被军队征用的渡轮,并发布命令禁止各军强拉渡轮㉓;又将原航政委员会移交的残破小轮加以修理,淘汰不堪使用之渡轮,同时继续向航商租用船只,参与运营;同时也改建数艘木壳轮船,由此,到年底,已有各式小轮14艘参与运营。㉔但上述各轮均属木质,且容量亦小,故将部分小轮退租,新添 “普安”钢轮,到1929年9月,又建造建鄂、建汉两艘钢轮,由此,轮渡的基础稍具。由于营业规模的增大,原先的渡轮已经不敷使用,轮渡所得以继续添加轮船数量,于1933年6月购入普安轮,并在上海、武昌的造船厂订购建夏、建阳两艘钢轮,1936年之前全部下水。至此,武汉轮渡渡轮已大为改善,初步实现了由租用木质商轮,向自置钢制大轮时代的转变。到抗战爆发前,钢轮已成为渡轮的主体,平均吨位也达到了100吨,渡船客位也达到500—1000人㉕,使武汉轮渡得以 “风雨无阻,昼夜不停”。

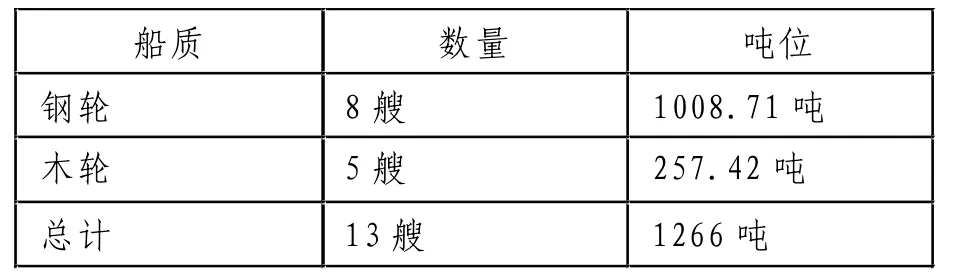

表1 1937年武汉轮渡渡轮概况㉖

此外,航政处还着手改善轮渡的基础设施及服务水平。商营时代,航商很少对轮渡码头进行修缮,以致 “码头凹凸不平”,轮趸也未加改良,旅客上船上岸,皆仅一途,以致往来旅客时常因拥挤而落水。1928年7月,航政处于各码头江岸,设栅门两个,分上岸上船两道。又于趸船上安置铁栅,使上船旅客须先在趸船内等候,等下船旅客完全离船方可上船,这样保证了渡客上下有序。此外,还改良了武昌汉阳门、江汉关的码头,又在文昌门、平湖门、清佳楼陆续建造石级码头,改善码头环境,至1933年,已有轮渡码头十二座。鉴于军事机关时常租用渡轮,往往与市民渡江冲突,航政处在武昌平湖门码头下首另筑码头一座,专供停靠差轮,以使军民分途,不至抵牾。因武汉轮渡原有各码头票房十分简陋,航政处于1934年起在武昌汉阳门、汉口王家巷、武昌平湖门等主要码头修建新式票房,使购票渡客得以避风雨,也能改善市容观瞻。㉗同时,还制定 “售票员服务须知”,提升轮渡的服务水平,以求实现 “科学管理”。㉘武汉江城夏日炎炎,渡轮上每当晴日便酷热难耐,航政处在各渡轮上张挂遮阳物,使渡客得以免受暴晒之苦。㉙长江水流湍急,即使钢轮,亦时有覆没之虞,而武汉轮渡向缺乏救生设备,故湖北省政府令建设厅航政处随船置办救生设备,以策安全。㉚

除添设渡轮外,对轮渡的管理也有了很大的改进。商营时代乘轮秩序混乱,以致时常发生拥挤踩踏事故。航政处制定了 《武汉轮渡搭客规则》㉛,详细规定了渡客应注意的事项及乘轮规则,同时组织轮渡监护队,维护各码头渡客上下秩序。同时,还规定轮渡工作人员需穿制服,悬挂徽章,以昭整齐,将轮渡作为展示政府服务的一个窗口。另外,在对轮渡秩序的管理上,也加以进一步改善。武汉轮渡各码头人流密集,摊贩众多,时常与渡客发生争执,影响码头秩序。航政处制定 “码头力夫规则十四条”,规定搬运力资价格表,并令各票房兼售力票,旅客凭票交由力夫搬运,免除旅客与力夫直接议价之困。㉜前码头渡轮上多有小贩贩卖物品、报纸,扰碍了轮渡秩序,航政处对码头上的摊点加以取缔,并禁止小贩在渡轮上叫卖,严控渡轮秩序。㉝

到抗战前,武汉轮渡无论是基础设施还是轮渡管理都有了较大的改进,武汉轮渡已逐渐向公共交通转变。从清末轮渡的兴起到民国时期的公营化,武汉轮渡以其快捷、舒适、安全等优点吸引了大部分旅客,成为武汉市民过江的主要交通方式。

2.国营时代轮渡的运营状况

武汉轮渡由于过江需求量大,故一直以来都是众多航商逐利的业务。轮渡国营以后,由于性质已经发生了变化, “政府方面不能专以盈利为目的”㉞,湖北省政府也曾多次讨论逐步实现市民的免费渡江计划㉟,所以其经营状况也与航商时代也有所不同。

商营时代,轮渡票价波动较大,时常由于政治形势涨跌,且直接付钱上船,十分不便。1928年初,票价一度涨至240文,轮渡国营后,票价开始有所下降,并逐渐采取售票制。到1929年5月,客票最高价160文,最低价140文。但因经营成本日高、物价上涨及银钱价格的变动,于1931年涨价40文,此后价格一直较为稳定㊱。1935年后轮渡开始按里程计价,2.3公里以下180文,2.3公里至4公里的200文,4公里至4.5公里的300文,并固定化㊲。为方便渡客出行,轮渡处还设置了联票、通票,免去了部分市民购票的繁复。同时,严格验票程序,打击逃票行为。但因属公营,轮渡处也必须承担部分公务人员过江的费用,轮渡处规定,军警穿着制服,佩戴徽章符号者,给予免票。后来,除了公职人员之外,其他一些单位也纷纷开具介绍信,求得免费渡江的待遇,后来一些社会团体、学生也纷纷求取免费,轮渡处后来制定 “轮渡优待团体乘船办法”㊳,规定私立学校、文化团体,参加官厅许可之集会旅行,即可购买优惠票。这反映了轮渡开始承担更多的公益职能,不过也正是其公用性,也使得轮渡处损失了大量的收入。三十年代约计有10%的人不购票渡江,但据1949年的一份统计,过江人员中已有32%的人员不曾购票,严重影响了轮渡的可持续发展。㊴

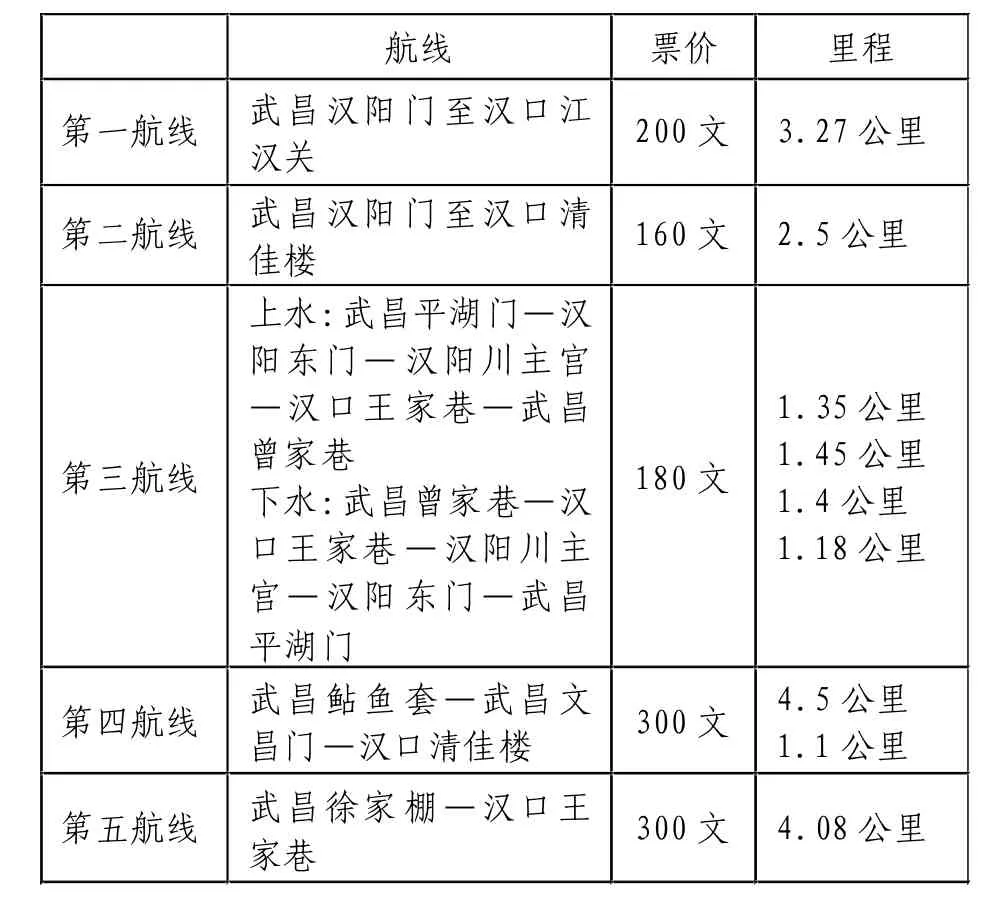

表2 1933年12月武汉轮渡航线表㊵

轮渡国营之初,主要恢复并运营原航商经营的三条航线,即武昌汉阳门至汉口清佳楼、汉阳门至汉口一码头以及武昌平湖门至汉阳东门三条航线,主要沟通武昌与汉口汉阳。随着武汉三镇经济发展的需要,现有航线已不能满足市民的出行需求。航政处相继添设了武昌鲇鱼套经文昌门到汉口王家巷及徐家棚至王家巷两条航线航线,并调整原有航线,完善轮渡的航线网络。轮渡航线还根据实际需要开发了环线 (第三航线),由武昌平湖门经汉阳东门、汉阳川主宫、汉口王家巷到武昌曾家巷,分为上行线与下行线,使汉阳与汉口也通行轮渡,如此即能节省运力,也能覆盖更多的区域,方便市民出行。

同时根据市民需要,自1933年3月起,轮渡开始定点开驶,并编订开船时刻表,张贴于趸船,市民可根据时刻表准时出行㊶,轮渡从早上六点半即开行,最晚至十一点二十方收班,中间间隔为二十分钟至一小时不等,第一第二第三航线由于途径繁华区域,旅客众多,均开夜班。轮渡开行时间间隔不断缩小,第一航线因人流众多, “上午九时以后下午九时以前每十二分钟开行一次”㊷,时效性大大提高,满足了不同旅客的过江需要。由此,轮渡初步实现了公交化运行,到1933年,轮渡基本能覆盖武汉三镇各主要城区。此外,随着三镇道路网的完善,公共汽车的出现,公共汽车还逐渐实现与轮渡时间的衔接行驶㊸,市民可以实现车船无缝对接行驶,武汉的交通网络日益一体化。

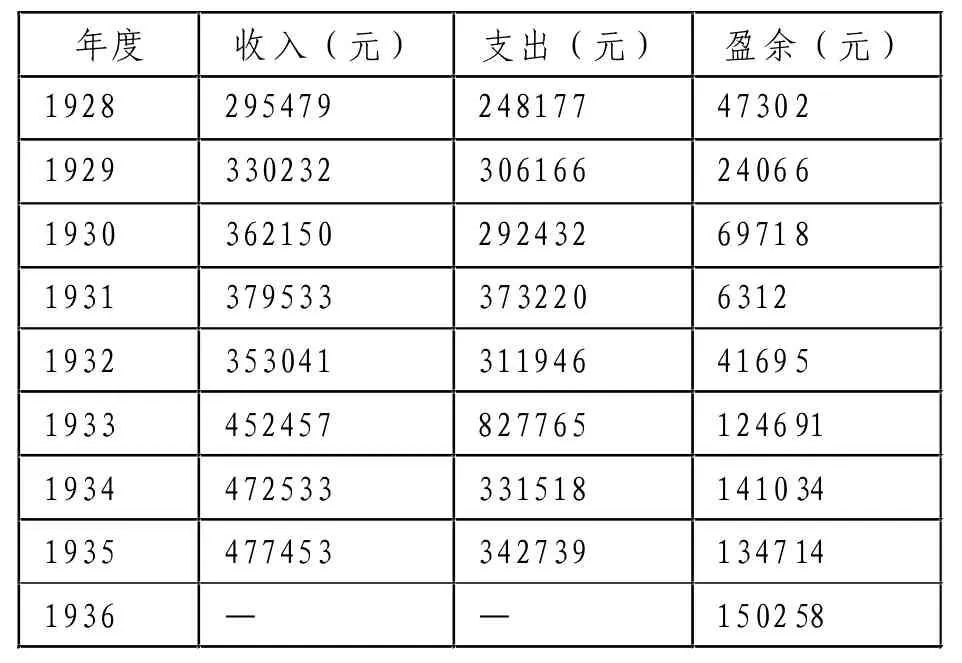

表3 武汉轮渡历年收支盈余表㊹

武汉轮渡经过二十年代后期的整理,其经营状况也逐渐好转。轮渡重开后,平均日售票2万余张, 1933年航线增加后,日售票达4万余张,1937年底,平均每日售票量可达6万张。随着轮渡业务的增长,轮渡收入也逐渐增长。经过公营初期的整顿,1928—1930年轮渡收入都持续增长,以致建设厅都要求将轮渡收入收归厅管理,以弥补厅用之不足。不过到1931年,由于军差频繁租轮加之成本的增加,以及当年的水灾严重,以致轮渡收入减少,呈亏损状,此后,经过一系列改革,缩减开支,以及新航线的增辟,轮渡收入开始迅速增加,大大超过以往的水平,到抗战前,武汉轮渡达到解放前发展的最高水平。

3.轮渡从业人员

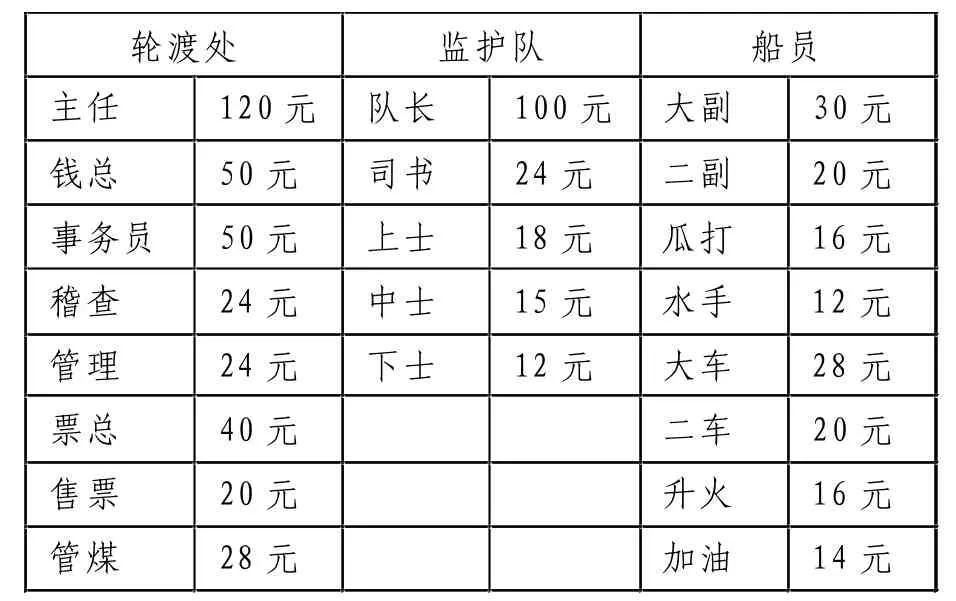

由于武汉公共交通事业尚不发达,公共汽车直到1928年才首次出现,电车也迟迟未办,故武汉轮渡实际上已是武汉最大的国营公交事业,其从业人员也为数甚众。1929年,武汉轮渡有职工272人,此后职工持续增加,到1948年达到628人,解放前夕全体职工达到653人。㊺轮渡职工即虽属于航运就业者,但却是国家机关的工作人员,享受政府职员的编制。国营初期,轮渡职工大多由接收的商营轮渡公司职工组成,后逐渐自行招聘,员工必须写出保证书方可录用,职工的官方化背景越来越浓厚。据1949年的一份职工调查表,从职工的地域来看,职员基本都为湖北本地人,且大多分布在武汉周边县区,如大冶、黄陂、汉川等,多有从事航运工作的经验。而且,轮渡职工越来越具有国家公职人员的特点,首先是员工的教育背景较好,在轮渡管理处的73人里,有中等以上学历者达20人,95%的职工有中学学历。另外,从经历上看,员工大多都有政府机关的工作经验,部分人员还有军事背景,与党政机关关系密切。㊻轮渡职工薪资由建设厅航政处按照不同岗位不同职位统一发放。

职工工资相差悬殊,管理人员在50元上下,低级职员月收入只有十几元,大部分人只能糊口。不过整体说来,轮渡职工的薪资和码头工人、人力车夫等其他劳动者来说,并不算低,20年代末武汉码头工人月收入只有8—12元㊽,而其工作强度远远高于轮渡职工。随着轮渡营业状况的好转,开始执行将超过预算收入之部分提取三成作为职工的奖金,职工收入也有一定增加。

四、余论

轮渡的产生极大促进了武汉三镇城市空间的沟通与融合,对武汉的城市发展产生了重大影响。近代以来,武昌、汉口、汉阳分别形成了政治文化中心、商贸中心、工业中心三个不同的功能区,这种特殊的城市空间结构使三镇的交通需求十分迫切。在木划时代,过江一次需耗时近二小时,以致武汉三镇间联系十分困难。进入轮渡时代以来,过江的速度、机动性、安全性大大提高,尤其是经过二十年代后期的改革,轮渡逐渐走向公交化,标准化,形成四通八达的水上交通网络,市民往来两岸之便利相比以前不可同日而语,例如,由于武昌鲇鱼套车站至徐家棚路况不良,旅客可选择先乘轮渡至王家巷,然后再乘轮转赴徐家棚,反而比直接走陆路更为便捷。㊾便利的水上交通使武汉三镇间大规模的市内流动成为可能。三十年代,武汉轮渡售票数日均可达4万张,而同期汉口的公共汽车日均载客量不过15000余人㊿,可见两岸间的人口流动规模已十分庞大了。以1935年为例,作为轮渡业发展较好的年份,日均乘客达42330人,每逢星期六及星期日或节假日期间均约57000人,其中人数最多时为65500人,全年售票数达1500万张以上,如果再考虑到有大量免票团体及优待团体,则全年轮渡载客量很可能超过2000万人次,而其时武汉三镇总人口为120余万人,平均每人过江次数达十数次之多。两岸人员往来的日益频繁使武昌与汉口由两座城向两个城区的转变,极大促进了武汉三镇城市一体化的进程。

表4 武汉轮渡职工薪资表 (1929)㊼

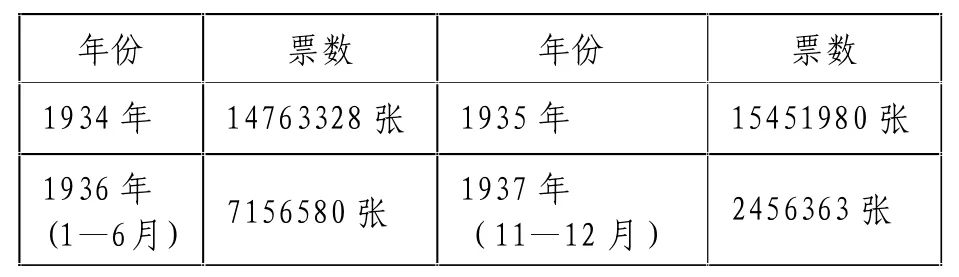

表5 部分年份武汉轮渡客流量统计

表5 部分年份武汉轮渡客流量统计

年份 票数 年份 票数1 9 3 4年 1 4 7 6 3 3 2 8张 1 9 3 5年 1 5 4 5 1 9 8 0张1 9 3 6年(1 -6月) 7 1 5 6 5 8 0张 1 9 3 7年( 1 1 -1 2月) 2 4 5 6 3 6 3张

渡江交通的进步大大拓展了武汉市民的生活空间,使得市民得以实现跨江的城市生活。晚清以来,汉口成为著名的 “东方芝加哥”,各种商场、娱乐设施、文化机构等都市景观纷纷兴起,无不吸引着对岸稍显沉寂的武昌市民纷至沓来,前来享受摩登都市的生活。早在清末轮渡初兴,便有武昌学子乘坐轮渡到汉口妓院吃花酒的记载。进入民国后,从20年代开始,汉口的商业进一步发展,各项娱乐设施也纷纷兴起,如新式公园、俱乐部、电影院,特别是汉口中山公园建成后,成为武汉地区最大的公共娱乐场所,便吸引了不少武昌、汉阳的人们渡江前来参观娱乐。

渡江乘客的种类也印证了轮渡给武汉两地市民生活带来的新变化,据1935年度轮渡第一航线估计,全年除政府军警享有免票渡江外,学生、商人、家庭妇女、工人占据主要部分。其中除公务人员外,其余大部分均为各个行业的市民,尤其是家庭妇女的比例达11%,超过100万人次,家庭妇女频繁往来两岸显然是出于生活目的而非工作需求,从侧面反映了三镇之间同城交互生活方式的逐渐形成。

轮渡的发展与城市经济的变迁密切相关, “关系繁荣市面至巨”。清末时期,汉口至武昌的轮渡皆在汉江口的王家巷,民初轮渡航线即出现了由汉江口向租界区转移的趋势,时报载,清末厚记公司在各轮渡公司中无人能比, “盖因其厚记码头佳又占地适中也”, 但革命后,因汉巿繁盛移于租界,其营业遂为租界六码头之轮渡公司所夺, “不复如前之盛”。就各航线的人数来说,1935年从汉阳门到江汉关售票数达711万张,远远超过汉阳门到清佳楼第二航线的338万张,成为武汉轮渡最重要的航线,这也说明汉口的经济人口重心已完全转移到江汉路地区。20年代,随着鲇鱼套粤汉铁路车站设立,而文昌门又为武昌省府军政机关人员出入孔道,长期以来仅靠渡划维持,人们往来不便,故添设鲇鱼套经文昌门至汉口王家巷的航线。

总之,武汉的轮渡先后历经官商兼营时期、民营时期以及国营时期,其间,轮渡的发展规模、服务水平以及管理水平均取得了较大的发展,轮渡也由商人经营的产业转而为政府办理的公用事业,成为市政建设的一部分。轮渡的兴起不仅便利了市民出行,拓展了市民的生活空间,更重要的是,轮渡的发展使武汉三镇间的交通联系更为密切,两岸间的人员物资往来日益密切,极大促进了武汉城市一体化的进程。武昌、汉口、汉阳这三座自古以来便被长江天堑所阻隔的城市,在轮渡这种近代化交通方式的介入下,逐步开始相互融合,开启了迈向一个跨江带湖的现代化大都市的进程。

注释:

①⑭⑮ 武汉公用事业志编纂委员会编: 《武汉公用事业志》,武汉出版社1990年版,第4、158、268页。

② 刘献庭: 《广阳杂记》,中华书局1997年版,第192页。

③ 《汉黄德道告示》, 《申报》1877年8月9日。

④⑤⑨ 水野幸吉: 《汉口:中央支那事情》,武汉出版社2014年版,第277、85、85页。

⑥ 《代筹武汉渡江策》, 《申报》1881年12月31日。

⑦ 罗威廉: 《汉口:一个中国城市的商业与社会》,中国人民大学出版社2005年版,第26页。

⑧ 任放: 《近代两湖地区的交通格局》, 《史学月刊》2014年第2期。

⑩ 《创兴轮渡》, 《申报》1899年12月20日。

⑪⑬ 方秋梅: 《近代汉口市政研究》,武汉大学2008年博士学位论文,第197、448—453页。

⑫ 《双轮飞渡》, 《申报》1902年7月31日; 《筹拨劝工院经费》, 《申报》1908年2月7日; 《两湖公司添驶武汉轮渡》, 《申报》1909年5月30日。

⑯ 《双轮飞渡》, 《申报》1902年7月31日。

⑰ 《鄂督议购大轮船渡江》, 《申报》1911年1月18日。

⑱ 皮明庥: 《近代武汉人口发展轨迹》, 《江汉论坛》1995年第2期。

⑲㉔ 湖北省政府建设厅: 《湖北建设最近概况·航政》,1933年印刷,第22、23页。

⑳ 武汉轮渡每经过一次军事政变即发生一次管理权之争议,1929年春中央军抵汉时亦曾收归总部交通处直接管理,后经省政府数度交涉,乃仍拨回建设厅管理。汉口特别市公用局: 《汉口特别市公用局武汉轮渡调查》,《公用汇刊》1929年第1期。

㉑ 《呈报省政府解决接收武汉轮渡条件请备案由》,《湖北建设月刊》1928年第1卷第1期。

㉒ 《湖北省建设厅管理武汉轮渡暂行章程》, 《湖北建设月刊》1928年第1卷第1期。

㉓ 《函第四集团军总司令部各军强拉轮渡由》, 《湖北建设月刊》1928年第1卷第3期。

㉖㊹刘寿朋: 《湖北省近年来之建设概况》,实业部统计处: 《各省市经济建设一览》,实业部总务司1937年版,第76、77页。

㉗ 《湖北航政处历年概况》 (1935年),湖北省档案馆藏,档号:LS39—2—1015—004。

㉘㊶ 张延详: 《湖北省建设厅航政处民国二十二年(1933年)总报告》, 《汉口商业月刊》1934年第1卷第2期。

㉙ 《关于渡船加设遮阳物以避阳光》,湖北省档案馆藏,档号:LS39—1—000194—002。

㉚ 《轮渡航轮救生设备》, 《申报》1935年7月9日。

㉛ 《布告轮渡搭客规则由》, 《湖北建设月刊》1928年第1卷第1期。

㉜ 《湖北省建设厅关于湖北省政府核示航政处呈拟取缔武汉轮渡码头力夫规则的训令》 (1932年),湖北省档案馆藏,档号:LS31—11—000318—003。

㉝ 《湖北省政府航政处关于不得恢复轮渡小贩营业的批文》 (1933年),湖北省档案馆藏,档号:LS39—1—158—018。

㉞ 《武汉轮渡改进概要》, 《中国建设》1931年第3卷第5期。

㉟ 湖北省政府建设厅: 《湖北建设最近概况》,1933印刷,第25页。

㊱ 《布告武汉轮渡加价原因仰往来渡客照章购票由》,《湖北建设月刊》1931年第3卷第2期。

㊲ 汉口租界志编纂委员会编: 《汉口租界志》,武汉出版社2003年版,第365页。

㊳ 《湖北省政府关于检发各轮渡码头优待团体乘船办法的通告》,湖北省档案馆藏,档号:LS39—2—0601—002。

㊴ 《1949年3月武汉轮渡统计表》,湖北省档案馆藏,档号:LS31—11—000313—005。

㊷ 《湖北省建设厅航政处行船时间距离统计表》(1936年),湖北省档案馆藏,档号:LS31—11—000604—012。

㊸ 汉口特别市政府秘书处: 《汉口特别市政府三周年市政概况·公用》,汉口特别市政府印刷所1942年版,第5页。

㊺ 《武汉轮渡之现况》 (1949年),湖北省档案馆藏,档号:LS31—11—000313—001。

㊻ 《武汉轮渡管理处职员名册》 (1949年),武汉市档案馆藏,档号:历77—21。

㊼ 汉口特别市公用局: 《汉口特别市公用局武汉轮渡调查》, 《公用汇刊》1929年第1期。

㊽ 黎霞: 《码头工人的艰难生存》, 《武汉文史资料》2010年第8期。

㊾ 方刚: 《湖北省会市政建设计划纲要》, 《汉口商业月刊》1935年第2卷第3期。

㊿ 解鸿祥: 《公共汽车营业情况报告》, 《新汉口市政公报》1930年第1卷第12期。

(责任编辑 张卫东)

K291/297

A

(2017)08-0089-07

吴承胜,武汉大学中国传统文化研究中心,湖北武汉,430072。