自述偏好与显示偏好之间的假想偏差:一个文献综述

2017-08-31任建超

任建超

自述偏好与显示偏好之间的假想偏差:一个文献综述

任建超

基于问卷调查和经济学实验获得的自述偏好与实际选择之间往往存在假想偏差,如何增强自述偏好数据的可信度和有效性成为实证经济研究中的重要议题。根据研究对象的不同,获取自述偏好数据的方法可以分为两种类型:一类是以商品整体为单位,调查研究对象在含有该商品的假想市场中的选择行为,进而得出愿意为保存或改善该商品所愿意支付的最大支付意愿值;另一类是以构成商品价值的商品属性为单位,通过各种形式的模拟实验调查消费者对不同属性的选择行为,得出对不同属性的最大支付意愿值。区分自述偏好与显示偏好之间的关系,有助于加深对决策行为的理解,为改善商品服务和提高社会公共福利提供分析方法及理论上的支持。

自述偏好;显示偏好;假想偏差;实验设计

理解和预测决策行为一直是社会科学研究的重要内容,也是应用经济学领域过去40年成果最丰富的领域之一,加深对决策者选择行为的认识有助于产品和服务的改进、价格策略的调整、沟通策略的优化以及公共福利的改善。经济学家最初采用市场历史数据解释现实并预测未来,如果决策行为存在时间上的一致性,根据市场历史数据和消费者的自述数据估计出的需求方程系统均能够与市场行为表现一致。然而,后来的许多研究忽略了这一前提条件,在排除了基于自述偏好的问卷调查及数据分析后,为解释真实世界的选择行为建立了完整理论范式①。直到上世纪七八十年代,越来越多的经济学家和社会学家开始关注决策者在虚拟市场中的选择行为,发现虚拟场景和真实场景下的假想偏差始终存在,部分经济学者开始对自述偏好的有效性产生怀疑②。本文将从偏好数据的获取、自述偏好与显示偏好的联系、假想偏差的产生及修正和消除等三个方面对已有文献进行综述,为理解消费决策过程提供研究方法上的支持。

一、偏好与偏好数据

1.偏好的界定与区分

偏好包括自述偏好和显示偏好。自述偏好又称假想偏好 (Stated Preference,Hypothetical Preference),是通过假想型调查分析得出的缺乏任何显著经济承诺的调查结果。在自述偏好调查中,通过对假想商品的描述,从研究对象那里获得直接评价数据,并表现为自述偏好信息。自述偏好有多种表现形式,如自述支付意愿、自述购买意愿、自述意向、自述选择、自述判断、假想价值等③。显示偏好是指在个体需要为自己的选择或决策承担经济后果的情境下揭示的个人偏好信息,最常见的是决策者在实际生活中的消费决策以及田野实验中要求参与者为某件商品或服务所支付的费用。在显示偏好研究中,真实价值 (Real Value)、实际价值 (Actual Value)、显示支付意愿和实际支付等术语均具有相同含义。

偏好理论的提出源于传统需求理论中的效用概念难以直接测度。个体偏好不仅来源于物品本身,也与个体特征密切相关,不同消费者个体偏好的差异构成了个体的异质性。在经济分析中,为保证能够区分消费者对不同物品的偏好,通常采用支付意愿 (Willingness to Pay)或接受意愿 (Willingness to Accept)的形式,以货币单位度量。支付意愿已然成为经济学领域价值评估中最广泛的货币化理论,是研究非货币成本和非货币产出的最直观形式。基于偏好的研究已经被广泛应用于公共资源配置、公共品和私有商品定价、医疗服务资源的配置、市场需求规模预测、交通运输和环境评价等诸多研究领域。

2.偏好数据的获取

根据研究对象的不同,获取自述偏好数据的方法可以分为两种类型:一类是以商品整体为单位,调查研究对象在含有该商品的假想市场中的选择行为,进而得出愿意为保存或改善该商品所愿意支付的最大支付意愿值;另一类是以构成商品价值的商品属性为单位,通过各种形式的模拟实验调查消费者对不同属性的选择行为,得出对不同属性的最大支付意愿值④。

在以商品整体为单位的自述偏好研究中,条件价值评估法 (Contingent Valuation Method)是应用最早,也是目前应用最广泛的方法。该方法最初用于对具有无形效益的公共物品的价值评估,现已扩展至可以在市场上交易的产品和服务,通常是通过问卷直接考察受访者愿意为某物品的存在或改善所愿意支付的最大值,借以反映其偏好特征⑤。条件价值评估法的提问形式主要有三种:一是开放式报价,由研究对象直接回答对假设性商品的支付意愿数值;二是选择法,提出几种价格选项供研究对象选择最接近其支付意愿的选项;三是二分法,提供一定数额的金钱或物品作为假设支付代价,要求研究对象通过回答 “是”或 “否”选择购买服务,在二分法的基础上,很多研究还扩展到采用多阶段二分法以获得更具体的消费者意愿支付数值。此外,正式问卷中通常还包括人口学特征和其它相关问题,以考察研究对象的背景信息及其它可能对其选择造成影响的因素。

模拟实验法是以构成商品的若干属性为单位,向受访者提供不同属性水平 (Attribute Level)组合下的产品或服务,让受访者做出选择或排序,模拟购买决策场景。获取自述偏好数据的方法主要有四种,分别是选择实验法、条件排序法、条件评定法和成对比较法。假想选择实验法为确定消费者对产品或服务的不同属性水平重视程度提供了途径,通过对选择实验数据进行联合分析 (Conjoint Analysis Method)或离散选择分析 (Discrete Choice Method)得出消费者的偏好信息。其中,联合分析法是将回答结果及属性水平的组合用最小二乘法分析。两者的区别在于,联合分析只属于严格的数理推导与证明, “联合测度理论”不是专门解释偏好或选择行为的理论,完全不同于离散选择分析背后的随机效用理论基础⑥。

与自述偏好相比,获取显示偏好数据的方法较少,主要有两种:一种是观察记录现实生活中的消费者决策和选择行为,如扫描数据,回忆法;另一种是通过设计含有激励相容机制的经济学实验,观察记录消费者行为。相比于假想选择试验,非假想实验的优势在于设计激励相容机制诱导受访者表达其真实偏好,根据实验环境和控制条件的不同,非假想实验分为田野试验和实验室实验。

二、自述偏好与显示偏好的关系

1.自述偏好与显示偏好的对比分析

第一,自述偏好适用于对具有新属性或新属性水平的产品或服务进行评价。对于实际生产生活中尚未出现的商品和服务,研究人员无法获得受众的显示偏好信息,决策者面临两种选择:通过猜测或是不断完善实验设计程序获得自述偏好。自20世纪60年代末期以来,世界范围内的大量决策主体通过不同方法获取自述偏好数据的现象展现了对显示偏好信息的旺盛需求。

第二,获取自述偏好数据的效率高,时间和金钱成本相对较低。自述偏好数据可以通过直接调查或设置差异化的实验场景获得,而获取显示偏好需要收集受访者在过去一段时期内的决策数据,其中有些可以通过回忆获得,有些则需要跟踪观察记录调查对象。

第三,与显示偏好相比,自述偏好调查对变量的要求比较宽松。在现实情景中,显示偏好数据对应的解释变量变化范围通常较小,难以构建预测被解释变量的模型。例如,在商品市场上,即使某种产品已经存在多年,关键解释变量保持不变或变化很小的情形也经常存在 (如不同品牌的同类产品价格)。如果采用自述偏好数据,解释变量的取值可以比实际值有更大的变化幅度。另外,显示偏好数据的解释变量之间通常存在多重共线现象,不能构建一个稳定有效的实证模型,更无法预测解释变量变化对被解释变量造成的影响⑦。相比之下,在自述偏好数据的获取过程中,可以利用诸如正交设计的方法形成不同属性水平构成的商品选项,有效避免多重共线问题。

第四,可以通过自述偏好法提供市场上不存在的假想商品。在替代品较少的商品市场,实地调查得到的单个研究对象显示偏好数据极为有限,难以据此对个体偏好数据进行定量分析。另外,随着产品研发流程的标准化,旧有方案或产品不断被新的产品特征或新设计方案取代,这种改变通常是非常迅速的,研究人员难以通过显示偏好数据分析预测市场反应,完善的自述偏好调查可以为分析消费者对新产品特征的预期提供参考。自述偏好通过设置多个虚拟替代方案让受访者做出多次选择,能够收集到更多偏好数据,进而实现对多个方案的对比分析,这是显示偏好不具备的优势。

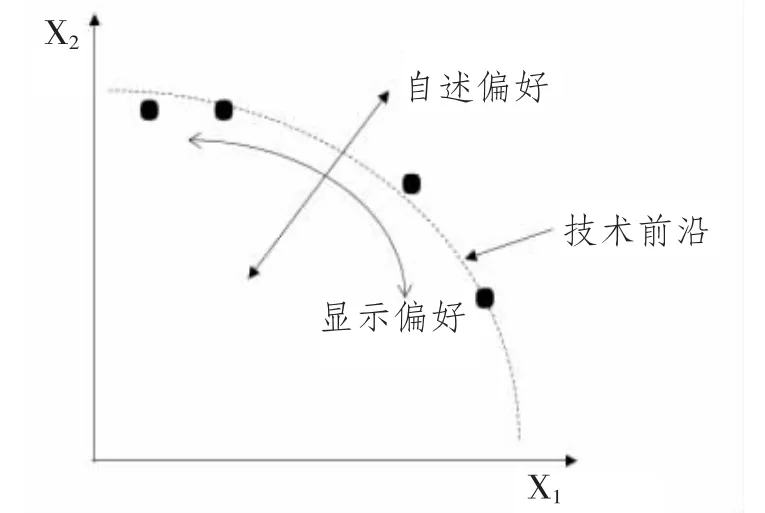

第五,自述偏好数据可以用来分析市场上无法或尚未进行交易的产品。显示偏好数据对应的是真实世界中存在的产品,其中包括该产品或服务的属性水平及不同属性水平的真实组合,这些组合反映了当前的技术约束。相比之下,自述偏好数据可以放松对技术约束的限制,在选择设计中提供较多的产品或服务选项,如图1所示。显示偏好和自述偏好都有助于我们理解现存市场和技术水平下的偏好信息,自述偏好数据还有助于解决技术前沿和超出现有技术之外的条件下的同类问题。此外,诸如环境质量、公共服务等公共品无法在市场上交易,无法运用显示偏好数据模拟相关利益主体的行为,需要依赖自述偏好数据预测投入成本和未来收益。

图1 自述偏好和显示偏好数据的作用及应用范围

第六,与显示偏好相比,自述偏好数据存在假想偏差。在许多研究中,受访者在假想情境下做出的选择不能反映包括预算等在内的条件对其选择行为构成的约束。例如,与城市相比,我国农村食品质量安全水平相对较低,基于自述偏好的研究结果表明,农村消费者愿意为保证质量安全的食品支付更高的价格,但在实践中,包括绿色和有机蔬菜在内的食品价格相对较高,受制于收入水平和饮食习惯,农村居民购买安全程度更高的高端食品的积极性并不高,在农村市场推广绿色和有机蔬菜比较困难。

2.自述偏好与显示偏好数据的互补关系

显示偏好能够反映出个体在自身约束和技术约束条件下的真实选择,具有较高的信度和效度,适用于与当前状态相差不大 (个体自身约束变化较小,技术进步不显著)的短期预测。自述偏好数据的获取方法比较灵活,对决策环境和约束条件的要求比较宽松,能够提供较为丰富的属性权衡决策信息,估计得到的模型比显示偏好数据更稳健⑧,但同时却面临预测准确度较低的问题。因此,结合自述偏好与显示偏好数据的互补关系,既可以把两类数据结合得出统计上稳健和一致的结论,也可以利用偏好显示数据检验根据自述偏好数据得出的实证研究结论⑨。

处于技术前沿的产品和服务是许多理论和应用研究的重点关注对象,尤其是涉及到新产品需求预测、目标市场定位、营销策略调整、生产线调整等的决策问题,政府和商业机构都需要借助有效可信的模型降低决策中的不确定性,这大大促进了自述偏好方法和模型的发展。在决定选区哪一种偏好数据获取方法时,有研究人员把自述偏好和显示偏好方法看作是相互替代关系,并通过比较两者的优劣来确定自述偏好方法的有效性⑩。

众多研究表明,虽然自述偏好与显示偏好之间存在假想偏差,仍然可以利用自述偏好得到许多有益结论。通过对假想价值评估和显示偏好方法得到的数据进行荟萃分析,Carson的分析显示不同方法得到的支付意愿估计值存在正相关,这表明两类数据反映了共同的偏好⑪。

三、假想偏差产生的原因

Harrison曾经把假想偏差研究划分成两个阶段,第一阶段由20世纪80年代的一系列独立研究构成,主要通过创新实验设计检验假想价值评估法的有效性;第二阶段的研究主要是运用实验设计研究假想偏差以及假想偏差和偏好引出机制如实验拍卖、开放式支付意愿、选择法等的相互关系⑫。总体而言,自述偏好与显示偏好之间的假想偏平均在25—300%之间,支付意愿比接受意愿的假想偏差小,私人产品比公共产品的偏差小,基于选择行为的偏好引出机制比标准假想评估法得到的支付意愿偏差小⑬。同一显示偏好对应的自述偏好存在较大差异,原因主要包括三个方面:一是问题本身的假想性,二是回答者的策略行为,三是自述偏好不满足经典经济学假设,与现有经济理论不一致。

1.假想环境条件变化

自述偏好反映了研究对象在特定处境下的偏好信息,一旦环境条件发生改变,其选择也会发生改变。如收入的增加或减少,对产品特征了解程度的加深,生活中体验和经验的增多等⑭。依据新古典经济学框架,Carson的研究认为影响受访者回答的因素有问题本身提供给受访者的信息、受访者回答问题时面临的激励以及受访者的回答暗含的信息⑮。

在通过假想实验调查获取自述偏好数据的场景下,如果情境描述不充分,受访者很可能会根据自己的理解进行补充,形成难以控制的干扰因素,导致对同一问题的不同研究结论之间存在较大差异。与国外同类研究相比,国内许多利用假想价值评估法获取消费者自述偏好的调查对情境描述和实验设计的规范性缺乏足够重视,分析结果在学术上难以被认可,更难以被政策制定者在实践中被采纳⑯。

2.意向——行为之间的间隙

意向不一定导致实际行为的发生。美国心理学教授克特·莱温在行为场理论中运用公式V=T×P代表意向和行为之间的关系,其中,V表示某一事物的吸引力;T表示需求强度;P表示产品的特性以及它在多大程度上满足需要⑰。为了确定消费者购买该商品的可能性,莱温通过引入 “动机力”表示获取某一商品行动的动机强度。动机力F=V×1/D,D在心理意义上代表对获得商品难易程度的感受。根据行为场理论,自述偏好反映的是效价V的大小;而显示偏好是在购买可能性为100%的条件下的效用评价,评价中不仅包含了效价信息,还有对商品获取难易程度的感受。因此,只有在心理距离非常接近时,F与V近似相等,显示偏好与自述偏好的距离最小。

许多社会心理学模型均表明,个体意向与行为之间存在间隙。Ajzen运用行为意向、规范信念和遵守信念的动力等三个因素对行为的发生原因进行了解释⑱,Sheeran基于荟萃分析的再分析表明,意向只能解释28%的行为变化,影响意向——行为间隙的因素包括为行为类型、意向类型、行为意向的特征以及个体特征和认知变量⑲。基于文献综述,Gollwitzer认为执行意图可以很好地弥补意向——行为之间的间隙,但在消费者研究领域,执行意图还没有引起研究者足够的注意⑳。自述偏好与消费者的购买意向相对应,显示偏好对应的是真实购买行为,积极的态度并不等于积极的行动,基于自述偏好的影响因素分析不能对显示偏好做出充分合理的解释。

3.社会期许偏见导致的策略性行为

策略性行为即受访者为实现自己的目的有意隐瞒真实支付意愿,主要表现在三个方面: (1)为了迎合公众舆论所倡导的政策或物品,受访者故意表现出自己的消费层次和对社会规范的拥护态度,口头上表示愿意为支持上述行动支付更高的费用㉑。例如,需要民众为保护环境、增加动物福利等政策支付一定费用,受访者认为无须采取与自己态度相一致的行动,口头上说愿意花更高成本显然不会对自己造成任何实际损失,此时的陈述支付意愿通常要高于实际支付意愿。 (2)只要受访者相信他们的回答能够对其它经济主体的行动 (如政府和企业)产生影响,受访者将朝着预期福利最大化的方向回答问题㉒。在公共品的自述偏好中,受访者高估支付意愿的目的是希望增加或改善所评估物品的供给,并且潜意识里认为未来的物品价格政策不受其所给出的陈述支付意愿影响,给出较低支付意愿的目的是希望在公共物品供给中 “搭便车”㉓。(3)无论研究人员提出什么问题,受访者总是倾向于给出肯定/否定回答的倾向。这可能是源于社会压力或社会期许在内的社会动机,也可能是被访者只是表达其内心真实的态度或想法㉔。倾向性回答策略是假想情境中最常见的现象,Kanninen的研究结论表明,总是回答 “是”的被访者占样本总量比例达到或超过20%,将会对研究结论产生严重影响㉕。

社会期许偏见 (Social Desirability Bias)是指人们尽可能展现自己最良好一面,不愿或不能陈述其真实想法和感知,朝着其所认为的正确方向或社会可以接受的方向给出答案㉖。与自然科学不同,社会科学的研究对象是人类本身以及由人类个体组成的群体,人们参与研究时能够清楚地认识到这一点。部分社会科学数据是采用自我报告法获得,报告中的问题或答案可能具有敏感性,偏离社会规范的敏感答案通常不被社会期许,而遵守社会规范就可以包括社会赞许等预期效用㉗。基于上述考虑,受访者倾向于少报告社会不期许行为,多报告社会期许行为。这种歪曲答案的行为使得研究对象可以树立一个对自己有利的社会形象,同时也对结果的真实性产生了影响㉘。

4.偏好调查中的两难困境

理论上,可以通过在非假想实验中引入激励相容机制和优化实验设计减少甚至消除偏差。在具体实证研究中,完善的实验设计往往需要精巧的创新,同时也需要在实验的可控性和外部有效性之间进行权衡㉙:最有效的数据当属实际生活和田野试验中的消费者选择所揭示的显示偏好,但这类调查缺乏足够的可控性,增加可控性意味着外部有效性的减少。因为随着影响因素的可控性增强,调查过程中需要考虑的问题就越多,受访者需要回答这些问题面临的认知压力增加,最终导致自述偏好的有效性降低。

四、假想偏差的修正与消除

对假想偏差理解加深的过程同时也是假想偏差的修正过程。基于理解和预测决策行为的研究目标,降低假想偏差的思路主要有三个:一是优化自述偏好获取方法,尽量减少影响偏差产生的因素;二是通过研究个体心理,找出影响偏差大小的因素,利用工具变量进行修正;三是结合两类偏好数据的优势与不足,通过前期数据处理实现准确预测消费者行为的目标。

1.降低社会期许偏见引起的偏差

研究人员很早就意识到了社会期许偏见对人们陈述自身行为的影响,并尝试通过不同的措施测量和减少偏差㉚。其中,减缓社会期许偏见的重要措施是间接提问法 (Indirect Questioning),即要求研究对象基于周围其它个体或社会群体的视角回答一系列结构或非结构问题。间接提问是一种投射技术,通过要求受访者报告外部人群的反应来降低“私人”观点的扭曲,期望回答者把他们的无意识偏见投射到模糊的回答场景中,进而揭示自身的态度。例如,为改善空气质量,政策研究人员要求研究对象估计其它人愿意为空气质量改善支付多少成本,借此反映此人的支付意愿。Fisher运用三项研究检验了间接提问在降低自我报告测量中社会期许偏见的效果,结果表明间接提问能显著降低社会影响变量,对社会中立变量的影响不显著㉛。社会期许偏见主要产生于涉及社会道德、价值观以及敏感和隐私问题的回答,否则可以忽略该因素的影响。如果社会期许是造成自述偏好与显示偏好偏差的主要因素,间接评估法能够对社会中的真实行为提供更好的预测㉜。

经济学者认为,随着货币支付在经济学实验中的广泛应用,社会期许偏见的影响将随之减弱。社会学和心理学检测社会期许偏见的方法是分析社会期许偏见值与个体行为或对调查问题的回答之间的相关性。例如,询问受访者是否同意 “我从来没有非常强烈地不喜欢一个人”这句话。实际上,绝大部分人都曾在某一段时间里非常讨厌过一个人,但是面对社会压力时,人们通常拒绝承认或表现出这种感觉。如果某人非常同意上面的句子,他很可能没说实话,而是通过歪曲自己的真实感受来提供社会期许的答案,社会期许偏见值或社会期许偏见分数通常由消费者对上述一系列问题的回答加总得出。未来的实证研究可以考虑把社会期许偏见值作为工具变量,纳入决策行为分析,校正社会期许偏见造成的偏差。

2.优化调查方案及实验设计

假想价值评估法暗含的假设是,研究对象在调查中所表述的行为与其在真实市场中的行为是一致的。因此,情境信息将对被访者的支付意愿产生很大影响,情境描述构成了假想价值评估法的重要组成部分。完整的情境描述应当充分考虑真实购买情境和购买决策行为,并且至少包括三部分内容:假想商品的特征、消费者的购买方式以及市场本身的相关描述㉝。围绕假想价值评估法的质疑主要集中在研究过程中各种偏差和误差对研究结果有效性与可靠性的影响,改善方法是在调研方案设计中充分考虑可能产生偏差或误差的影响因素。具体措施包括: (1)避免系统性误差,如选用调查支付意愿而非补偿意愿,剔除道德因素的影响,选用合理的偏好引导方法; (2)降低个体因素造成的偏差,其中包括改善沟通方式,保证受访者充分理解问题含义,避免认识不一致造成的影响; (3)模拟真实市场,尽量选择人们较为熟悉的物品作为研究对象,采用强制支付机制,保证受访者在做出回答时尽可能模拟现实中的选择行为,解决受访者不考虑自身支付能力而随意给出支付意愿等问题。Krumpal概括了影响社会期许偏见的因素,包括收集数据方法、访谈者效应、旁观者效应、问题措词和情境设计㉞。另外,一个不全面的定性过程将产生一个缺乏可用性和有效性的设计,完善、检验和优化实验程序和问卷内容是设计选择实验的重要环节,也是保证实验成功和数据有效的前提条件㉟。

策略行为等同于个人利益最大化。机制设计理论表明,个人最优策略行为是否如实反映其真实偏好,关键取决于偏好问题 (Ppreference Question)的结构。如果受访者在回答偏好调查问题时意识到其答案会对相关主体的行为产生潜在影响且受访者关注这些行动可能带来的结果,受访者将把诚实回答问题作为影响相关主体行为的机会,在这类问题中,对这些问题的答案可以运用机制设计理论进行解释。Carson通过对不同偏好提取方法中回答者策略行为的分析,印证了理性人在偏好调查中的行为满足福利最大化假设,即可以通过激励相容机制,促使受访者的自述偏好与显示偏好之间缩小差距,减少因实验设计和心里因素等造成的偏差及误差㊱。

3.改进数据获取方法

对实验条件和干扰变量的控制不同,基于不同偏好引出机制得出的实证结果存在差异。与传统条件价值评估相比,离散选择实验可以通过模拟消费者的实际购买行为获得更接近真实情形条件下的偏好信息。Lusk的研究结果显示,消费者在假想选择实验中对产品的支付意愿和购买可能性显著高于非假想选择试验和实验拍卖㊲。Corrigan对比分析了开放式选择实验和实验拍卖中消费者的支付意愿差异,结果表明开放式选择实验的估计结果更稳定,提供不同的正面和负面信息所得出的结论与预期结果和现有研究结论一致㊳。

相比于假想实验设计,包括实验拍卖、情景试验和田野实验在内的非假想经济学实验方法更接近于真实购买情境。非假想经济学实验以降低实验控制为代价获得更有效的数据,实证经验表明,通过激励相容机制,模拟真实情境法在一定程度上降低了自述偏好与显示偏好之间的偏差,起到有效鼓励受访者表达其真实想法的作用。Moser㊴和Ami㊵分别研究了消费者在假想购买、附带谈话的假想购买和真实购买等三种情境下的选择行为,结果显示带有激励相容机制的真实购买情境最大可能地再现了购买场景,假想购买情境下的自述选择存在假想偏差,而廉价谈话脚本的结果处于两者之间。

越来越多的证据显示,假想偏差并不一定总是存在㊶。有时则可以通过采取适当的数据获取方式和问题设计消除,如强调试验的真实性、告诉试验对象假想偏差的存在性、采取激励相容措施。在捐款8美元创建奖学基金的试验中,Ajzen通过引入信念、态度和意向等作为修正变量,运用意愿捐赠准确地预测了学生的实际捐赠金额㊷。

4.偏好数据浓缩

显示偏好数据包含正在发生或已经发生的行为信息,可以用来预测偏离当前均衡状态的短期内趋势。自述偏好数据包含研究对象对不同属性水平的权衡,受 “语境真实度”的影响,把两类数据的优势结合起来可以增强以下两方面的能力:一是描绘研究对象对包括现存物品在内的更大范围内不同属性水平组合之间的权衡,同时增加估计和预测的稳健性;二是在扩展的属性空间里,通过改变技术前沿生成新选择项。数据浓缩通过把自述偏好和显示偏好数据进行合并分析,扩展了属性空间和选择集范围,提高预测的置信水平,进而提供更稳健的参数估计。其主要思路是把显示偏好数据作为对比基准,把自述偏好数据看作是改善显示偏好数据不具备的某些特征的数据源。

偏好数据包含不同属性水平组合构成的产品信息 (简称市场均衡信息)和回答者基于属性权衡做出的选择 (以下简称属性权衡信息)。显示偏好数据的被解释变量变化较小,属性权衡信息容易出现识别不足的问题,通过额外收集自述偏好数据可以起到增加显示偏好中属性权衡信息的作用,整个浓缩模型中只利用了自述偏好数据中的属性权衡信息,并将其与显示偏好数据进行融合。基于另外一种数据分析理念,数据浓缩只利用不同来源的数据中表现最优的信息成分,即自述偏好数据中的属性权衡信息和显示偏好数据中的市场均衡信息构建选择模型㊸。Hensher以人们对交通工具的选择为例,运用分层Logit模型估计了两类数据融合过程中的尺度参数,对比分析浓缩数据和显示偏好以及自述偏好数据得到的模型估计结果,自述偏好数据提供的信息增加了显示偏好模型的预测内容和精确度㊹。Resano-Ezcaray以西班牙干腌火腿为例,研究了通过自述偏好预测显示偏好的效果,结果显示自述偏好可以准确预测市场趋势和消费者选择行为,但不能准确预测市场份额,消费者的显示偏好与他们的自述意向具有高度一致性。

五、结论

理解个体决策心理和选择行为是改进产品服务和改善公众福利的前提条件。然而,通过偏好调查获得的数据在解释现实时往往存在偏差,消除和修正假想偏差成为提升偏好研究成果价值的重要途径。本文首先对自述偏好和显示偏好进行了界定和区分,归纳了不同类型偏好数据的获取方法及获取途径。自述偏好和显示偏好数据各有特点,对两者之间的关系进行合理定位是理解假想偏差的关键。文章接下来对自述偏好和假想偏好进行了对比分析,从替代和互补关系两个视角进行了梳理。

在研究工作中,获取自述偏好数据不仅仅是对难以获取显示偏好数据的妥协。随着大数据时代的来临,人们的经济行为得以形成各种数据信息保存下来,这大大降低了获取显示偏好的成本,为增加显示偏好的相关研究提供了更多便利条件。然而,在预测消费者对现实中尚未出现的私人产品或难以通过市场进行交易的公共产品方面,自述偏好数据具有显示偏好难以企及的优势。同时作为研究的主体和客体,在社会科学研究中完全避免假想偏差是不可能的。对此,我们需要在研究项目进行的各个阶段采取相应措施,度量、控制、减少假想偏差。其中包括优化调查设计,设计更精巧的实验以反映更真实的偏好信息和决策行为,采用科学的偏好数据处理技术等。更接近真实决策行为的数据描述和研究结论有助于加深对人类决策行为的认识,从而为改进产品服务和改善公共福利提供更多的理论和实践支持。

注释:

① Kelvin J.Lancaster,A New Approach to Consumer Theory,Springer Berlin Heidelberg,1976,74(2),pp.132-157.

②⑫ Glenn W.Harrison,E.Elisabet Rutstrǒm,Experimental Evidence on the Existence of Hypothetical Bias in Value Elicitation Methods, The Handbook of Experimental Economics Results,2008,1(5),pp.752-767.

③Moshe Ben-Akiva,Mark Bradley,Takayuki Morikawa, et al., Combining Revealed and Stated Preferences Data, The Marketing Letters,1994,5(4),pp.335-349.

④ 合岐英男: 《农业规划评价方法》,知识产权出版社 2012年版,第58—120页。

⑤ 周应恒、彭晓佳: 《江苏省城市消费者对食品安全支付意愿的实证研究——以低残留青菜为例》, 《经济学 (季刊)》 2006年第3期。

⑥ Jordan J.Louviere,Terry N.Flynn,Richard T. Carson,Discrete Choice Experiments Are Not Conjoint Analysis,Journal of Choice Modelling,2010,3(3),pp.57-72.

⑦ Trudy A.Cameron,W.Douglass Shaw,Shannon E.Ragland,et al.,Using Actual and Contingent Behavior Data with Differing Levels of Time Aggregation to Model Recreation Demand, Journal of Agricultural and Resource Economics,1996,21(1),pp.130-149.

⑧㊸ Joffre Swait,Jordan J.Louviere,Michael Williams, A Sequential Approach to Exploiting the Combined Strengths of SP and RP data: Application to Freight Shipper Choice,The Transportation,1994,21(2),pp.135-152.

⑨ M.Kumar,K.V.Krishna Rao,A Stated Preference Study for a Car Ownership Model in the Context of Developing Countries,The Transportation Planning and Technology,2006,29(5),pp.409-425.

⑩ Ronald G.Cummings,David S.Brookshire,William D.Schulze,et al.,Valuing Environmental Goods:An Assessment of the Contingent Valuation Method, Rowman& Allanheld Totowa,The American Journal of Agricultural Economics,1987,79(4),pp.377-383.

⑪ Richard T.Carson,Nicholas E.Flores,Kerry M. Martin,et al.,Contingent Valuation and Revealed Preference Methodologies:Comparing the Estimates for Quasipublic Goods,The Land Economics,1996,72(1),pp.80-99.

⑬ John A.List,Craig A.Gallet,What Experimental Protocol Influence Disparities between Actual and Hypothetical Stated Values, The Environmental and Resource Economics,2001,20(3),pp.241-254.

⑭ Qing Han,Hui Zhou,Teruaki Nanseki,et al.,The Consistency of Consumer’s Stated Preference and Revealed Preference:Evidence from Agricultural Product Market in China,Journal of the Faculty of Agriculture Kyushu Univ., 2012,57(1),pp.227-234.

⑮㉒㊱ Richard T.Carson,Theodore Groves,Incentive and Informational Properties of Preference Questions, The Environmental and Resource Economics,2007,37(1), pp.181-210.

⑯ 全世文: 《选择实验方法研究进展》, 《经济学动态》2016年第1期。

⑰ 张理: 《消费者行为学》,清华大学出版社2013年版,第55—125页。

⑱ Icek Ajzen, Martin Fisbbein, Factors Influencing Intentions and the Intention-Behavior Relation,The Human Relations,1974,27(1),pp.1-15.

⑲ Paschal Sheeran,Intention—Behavior Relations:A Conceptual and Empirical Review,The European Review of Social Psychology,2002,12(1),pp.1-36.

⑳ Peter M.Gollwitzer,Paschal Sheeran,Self-Regulation of Consumer Decision Making and Behavior:The Role of Implementation Intentions,Journal of Consumer Psychology,2009,19(4),pp.593-607.

㉑ F.B.Norwood,J.L.Lusk,Social Desirability Bias in Real,Hypothetical,and Inferred Valuation Experiments, The American Journal of Agricultural Economics,2011,93 (2),pp.528-534.

㉓ Mitchell,Robert Cameron Richard T.Carson,Using Surveys to Value Public Goods:the Contingent Valuation Method,Resources for the Future,1989,72(1),pp.153-163.

㉔ Russell K.Blamey,Jeffrey William Bennett,Mark D.Morrison,Yea-Saying in Contingent Valuation Surveys, Land Economics,1999,75,pp.126-141.

㉕ Barbara J. Kanninen, Bias in Discrete Response Contingent Valuation, Journal of Environmental Economics and Management,1995,28(1),pp.114-125.

㉖ Eleanor E.Maccoby,Nathan Maccoby,The Interview: A Tool of Social Science, The Handbook of Social Psychology,1954,1,pp.449-487.

㉗ Olof Johansson Stenman,Peter Martinsson,Honestly,Why Are You Driving a BMW?Journal of Economic Behavior&Organization,2006,60(2),pp.129-146.

㉘㉞ Ivar Krumpal,Determinants of Social Desirability Bias in Sensitive Surveys: A literature Review, The Quality&Quantity,2013,47(4),pp.2025-2047.

㉙ John Loomis,Thomas Brown,Beatrice Lucero,et al., Improving Validity ExperimentsofContingentValuation Methods:Results of Efforts to Reduce the Disparity of Hypothetical and Actual Willingness to Pay, The Land Economics,1996,pp.450-461.

㉚ Donald T.Campbell,The Indirect Assessment of social Attitudes,The Psychological Bulletin,1950,47(1), pp.15.

㉛ Robert J.Fisher,Social Desirability Bias and the Validity of Indirect Questioning, Journal of Consumer Research,1993,20(2),pp.303-315.

㉜ Nicole J.Olynk,Glynn T.Tonsor,Christopher A. Wolf, Verifying Credence Attributes in Livestock Production,Journal of Agricultural and Applied Economics,2010, 42(3),pp.439-452.

㉝ Fischhoff Baruch,Furby Lita,Measuring Values:A Conceptual Framework forInterpretingTransactionswith SpecialReferenceto ContingentVluation ofVisibility, Journal of risk and Uncertainty,1988,1(2),pp.147-184.

㉟ Mirja Elisabeth KlΦjgaard,Mickael Bech,Rikke SΦgaard,Designing a Stated Choice Experiment:The Value of a Qualitative Process, Journal of Choice Modelling, 2012,5(2),pp.1-18.

㊲ Jayson L.Lusk,Ted C.Schroeder,Auction Bids and Shopping Choices,The Advances in Economic Analysis&Policy,2006,6(1),p.1539.

㊳ Jay R. Corrigan, Dinah Pura T. Depositario, Rodolfo M.Nayga,et al.,Comparing Open-Ended Choice Experiments and Experimental Auctions:an Application to Golden Rice, The American Journal of Agricultural Economics,2009,91(3),pp.837-853.

㊴ Riccarda Moser,Roberta Raffaelli,Sandra Notaro, Testing Hypothetical Bias with a Real Choice Experiment using Respondents’Own Money,The European Review of Agricultural Economics,2014,41(1),pp.25-46.

㊵ Dominique Ami, Frédéric Aprahamian, Olivier Chanel,et al.,A Test of Cheap Talk in Different Hypothetical Contexts:The Case of Air Pollution,The Environmental and Resource Economics,2011,50(1),pp.111-130.

㊶ Fredrik Carlsson,Peter Martinsson,Do Hypothetical and Actual Marginal Willingness to Pay Differ in Choice Experiments: Application to the Valuation of the Environment,Journal of Environmental Economics and Management, 2001,41(2),pp.179-192.

㊷ Icek Ajzen,Thomas C.Brown,Franklin Carvajal, Explaining the Discrepancy Between Intentions and Actions:The Case of Hypothetical bias in Contingent Valuation,The Personality and Social Psychology Bulletin,2004, 30(9),pp.1108-1121.

㊹ David A.Hensher,Mark Bradley,Using Stated Response Choice Data to Enrich Revealed Preference Discrete Choice Models,The Marketing Letters,1993,4(2),pp.139-151.

(责任编辑 陈孝兵)

F063

A

(2017)08-0052-08

任建超,中国农业大学经济管理学院,北京,100083。