制度、技术与市场分工:农业产业化组织分析的新视角

2017-08-31杨永伟

杨永伟

制度、技术与市场分工:农业产业化组织分析的新视角

杨永伟

农业产业化的组织过程既是一种经济现象,更是一种组织现象。从现有的产业组织理论来看,主要形成了三种分析视角,即产业化组织的微观个体分析视角、组织层次分析视角以及超组织层次分析视角。三种产业组织分析视角分别从不同的理论预设出发,对于农业产业化的组织现象都有一定的解释力与分析优势,但也存在其固有的理论解释缺陷。因此,关于农业产业化组织现象的分析,需要进行产业化组织理论视角的融合,产业化组织理论视角的融合在农业产业化组织分析中体现为制度—技术—市场分析维度的形成。

农业产业化;产业组织;制度—技术—市场;交易成本

中共中央、国务院2016年印发的 《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》明确指出:大力推进农业现代化,发挥多种形式农业适度规模经营引领作用,积极培育家庭农场、专业大户、农民合作社、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体,着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。推进现代化农业的发展必须有一个农业产业化的过程,农业产业化的本质是基于农业投入、生产、加工、销售的产业发展综合体系,而这种经济综合体系是由一家企业建设还是由产业链条上各个产业主体共同建设,就必然涉及农业产业化的组织安排问题。作为现代农业发展的重要载体,农业产业化的组织形式涉及参与其中的多方农业经营主体的切身利益,进而决定着各经营主体在农业产业化发展中的互动方式与行为表现。由此看来,农业产业化的发展过程也是农业产业组织不断发育与创新的过程,农业产业化在相当程度上依赖于其组织形式的选择。

农业产业化的组织过程既是一种经济现象,更是一种组织现象。作为特定产业化的组织现象,农业产业组织化的特定模式及其影响因素的理解与分析需要相关产业组织理论作为支撑。关于产业化组织的发展与变迁,从产业组织理论的发展脉络来看,主要形成了三个重要的理论分析视角,第一是以产权理论与交易成本理论为代表的微观个体分析视角;第二是以社会镶嵌理论与资源依赖理论为代表的组织层次分析视角;第三是以组织制度理论与组织生态理论为代表的超组织层次分析视角。通过对三种产业组织理论视角的梳理与分析,能够从不同视角归结出特定产业发展的影响因素,这对于农业产业化组织过程的分析具有重要意义。

一、农业产业化组织理论分析的微观个体视角

对于市场上的自然劳动分工为何能够 “演进”为组织内分工,新古典经济学者认为:在完全竞争市场下,企业的组织过程如同 “黑箱”,是在既定市场环境下自动产生最适宜的选择。1970年代行为主义思潮退却之际,部分学者在研究交易行为时抛弃了市场完全竞争假说,转而寻求有助于促进经济效率的组织安排,其中产权理论的出现具有启发性。产权理论以竞争自利的个体为研究基础,重点探讨财产权的界定与分配对于个体互动与组织绩效的影响,认为所有符合经济效率要求的契约或交易行为都必须对参与交易的各行动主体的相关财产权有充分的确定。产权就是对资源的排他占有与使用,产权界定与否以及如何进行产权界定直接影响到合作过程中双方的投入与产出。科斯将产权界定中的契约交易成本视为影响资源配置效率的关键,认为契约谈判过程中由于受到信息不完全、谈判成本以及机会主义等因素的影响,产权界定本身也是有成本的,只有当界定产权的费用少于其所带来的利益时,交易双方才能建立起产权制度,而产权制度的建立与发展反过来又会降低交易双方的合作费用,这意味着产权界定的基本功能是引导在更大程度上实现外部性的内化,而且只有在内化的利益大于成本时才会发生。①可以看出,经济当事人 (自然人与法人)是为了内化外部性而进行产权界定,外部性的内化表现为生产活动趋向于组织化。之所以发生这种变化,是因为新技术或新市场的出现降低了产权界定与契约达成的费用,抑或产权界定带来的经济收益大大增加。②在产权界定的基础之上,经济当事人交换与合作的方式可以通过产权界定达成的特定契约安排反映出来。科斯将市场与企业视作组织契约安排的两种典型形式,认为市场与企业是可以相互代替的,交易是发生在企业内部 (组织化)还是企业之间 (市场化),主要取决于交易成本。③当交易成本加上 (市场)购买成本远远超过自行生产成本时,交易将被内部化,交易成本的大小最终决定产业组织将采用何种组织交易结构,决定的原则是使交易成本最小化。

自科斯将交易成本概念引入产权分析后,交易成本在对传统经济学的反思中越来越受重视。威廉姆森扩展了科斯最初的分析架构,指出在市场交易中人性因素 (有限理性、投机主义)与交易环境的动态性 (不确定性与复杂性、少数人交易、信息不对称)会导致市场失灵的发生并产生交易成本,市场失灵成为将组织间的交易行为内化为组织内部结构的理由。④交易成本理论的核心逻辑在于能够辨识出某种交易情景下运用市场型态进行交易会产生较高的交易费用,从而使得交易转而倾向通过组织化结构来进行。威廉姆森认为契约安排的组织型态犹如光谱,包括由交易市场化至企业内部化之间的各种可能组织型态或交易关系连续带,其中介于交易市场化与企业内部化两个端点之间的组织型态表现为合资、策略联盟、长期契约等多种组织实践形式⑤。在交易关系连续光谱中,当关系适应、契约谈判和监管成本不存在或很低时,经济当事人将倾向于选择靠近交易市场化一端的组织形式;如果这些成本很高甚至高于市场生产成本时,经济当事人则偏好将交易过程进行内部化。为了进一步说明契约组织安排中存在的交易成本,威廉姆森从不确定性、资产专用性以及交易频率三方面对交易特性进行了界定。⑥交易的不确定性使得经济当事人处理交易信息的能力有限,一方面,交易的环境不确定性提高了契约协商成本与关系适应成本;另一方面,交易的行为不确定性产生了评估对方执行契约效果的成本。资产专用性则与经济当事人的投机主义有关,资产专用性的增强使得违约风险增加,进而增加了双方间的交易费用。因此,在交易不确定性情境下,专用性资产的交易频率越高,经济当事人的合作就越倾向于采用企业内部化的方式展开。

产权理论与交易成本理论属于新制度经济学的理论范畴,其沿用个体经济学理论对于个体行为效用极大化的假定,强调在面对有限认知、不完全信息、契约监督与执行困难的情境时,企业组织的建构可以减少交易的不确定性与增加稳定性,其基本推论是企业组织之所以生存,主要因为其所获得的利益超过成本的付出,因而才去创造与维持组织的存在。这表明产权理论与交易成本理论探讨的核心问题是自利的个体如何参与组织性的契约行为以降低其交易成本,认为契约关系在企业组织建构中发挥着基础性作用。然而,随着研究的深入,产权理论与交易成本理论被质疑过度简化了不同组织契约安排动机的复杂性,即其在解释过程中过度强调组织再生产的过程,相对忽略了关键性的组织机制如权力、认同与协调,从而无法完全地解释产业发展中组织与市场的关系。施蒂格利茨认为,交易成本并非决定企业组织边界的主要因素,企业之间经由市场交易联结出来的经济关系具有多样化的型态,这其中牵涉到的绝不只是交易成本而已。⑦佩罗则进一步指出,产业发展发生组织整合的过程未必是基于降低交易成本的考虑,交易双方之间的信任、非竞争关系以及相互支持的文化等非经济因素也可以成为产业组织整合的理由。⑧因此,对于产业组织化现象的研究,还需要从文化认同与权力关系等组织层次进行解释与分析。

二、农业产业化组织理论分析的组织层次视角

关于新制度经济学对新古典经济学所做的产权归属、交易成本的内部修正,及其提出企业组织化与市场契约化命题的过程,在经济社会学家看来是有相当问题的。格兰诺维特指出,主流经济学关于原子化自利个人的命题,往往假设了社会制度、人际关系对于经济行为的影响是不重要的,从而使分析陷入所谓 “低度社会化”的孤立行动者的错误境地。他认为,经济行动者的交易行为会受到交易双方连带关系、社会关系或先前交易的网络关系的影响,在分析经济行动者的行为取向时,只有从绝大多数行为都紧密镶嵌于人际关系网络的事实出发,才可既避免新制度经济学 “低度社会化”的极端立场,又能与结构功能主义的 “过度社会化”观点划清界限,由此引出 “社会镶嵌”问题。⑨也就是说,社会镶嵌理论探讨的核心问题是经济行动如何为组织网络所结构化,主张必须采取关系论的研究立场,将行动者与其行为置于社会关系与社会结构之中,这样不但可以使行动者具有其应有的能动性,更可以兼顾社会结构对于行动者所提供的机会、限制、资源。依据社会镶嵌理论,新制度经济学的交易成本模型缺少 “关系”这一重要环节,尤其是缺少与经济行为有关的信任关系,因为经由人际互动产生的信任关系有助于抑制投机主义行为的发生,因而有效降低了交易成本。社会镶嵌理论将网络组织视为不同于企业组织或市场结构的组织交易型态,并认为这种组织交易型态有其特殊的交易协调机制与运作逻辑。瑞英和维恩将交易行为区分为重复契约交易与关系契约交易,并认为这两种交易方式不同于市场和层级统治之处在于高度依赖交易双方之间的信任,因而都属于合作关系的结构镶嵌网络组织统治型态。⑩网络组织型态形成之后,需要构建一系列组织机制来协调与维护网络交易关系中的信任伦理,而这些组织机制在琼斯等人看来主要包括组织规范约束机制、组织认同机制以及组织信誉构建机制。⑪

资源基础理论的核心观点是把企业视为资源的集合体,主张将研究焦点置于内部资源、能力对企业建立与维持竞争优势的作用上。彭罗斯在 《企业成长理论》中认为生产要素具有内隐性与衍生性,在资源剩余的情况下,为增加资源的利用效率,企业会以内部成长来取代市场交易。⑫也就是说,企业竞争优势无法完全在公开市场中取得,必须依赖企业内部资源的充分和有效利用。在此基础上,巴尼将企业资源操作化为三种类型,包括组织性资源(组织文化、组织制度以及内外部社会关系)、人力性资源 (组织内部人员的专业知识与工作经验)、物质性资源 (地理位置、技术设备以及获得生存要素的途径),认为企业未来的竞争将是专长之争,其所拥有的知识储备与技术创新能力具有重要的地位。⑬资源基础理论认为企业组织优于市场契约的主要原因是企业组织能够执行复杂性的生产任务,技术 (知识)在组织内部可以被有效地学习、制造与商业化利用。彭罗斯主张企业的技术能力之所以成为竞争优势主要基于两种技术特性:一是企业的技术能力属于内隐性知识,无法轻易在企业间进行转移与模仿;一是企业的技术能力是由组织内各类型资源拥有者长期合作而形成的,企业间很难通过要素市场的交易获得。⑭蒂斯不仅将产业发展企业化理解为资源的优化组合,更将其视为一种组织机制,认为它能够学习与积累新的技术能力,从而影响企业发展过程的速度与方向。⑮作为企业的特殊资源优势,技术能够促进产业的程序化与标准化生产,标准化生产的实现反过来促使产业进行纵向一体化的整合,以便获得规模经济效益。由于优势资源具有不可转移性,这使得产业在一体化整合过程中,拥有资源优势的组织个体会与缺少资源优势的组织个体之间会形成权力依赖关系。组织内权力来源越多的资源优势拥有者由于并不担心产业组织内资源流动后的权力降低,因此促进产业组织资源整合的意愿较高,这一过程不仅可以使缺少资源优势的一方获得较为稳定的收益,也使得产业不断朝能够维持竞争优势的企业组织化方向发展。

社会镶嵌理论在对新制度经济学原子化个人自利假设进行质疑的基础上,坚持把经济行为嵌入社会关系之中进行分析,资源基础理论则强调技术(知识)是企业最重要的内部资源,技术的内隐性使得对方只能通过合作或策略联盟的方式取得。两种理论都超越了个体主义方法论,从中观组织层面对经济行动者的交易行为进行了审视,如社会镶嵌理论重点关注网络信任关系、组织文化认同、组织声誉机制,资源基础理论重点讨论组织的优势资源(技术)及其衍生出来的组织权力配置等议题,这对于深入理解产业组织中的交易行为逻辑具有重要意义。然而,也有人在产业组织研究中对上述观点进行了反思。这些学者认为,社会镶嵌理论把要分析的经济行为从具体的复杂性中抽离出来,从而忽略了经济行为镶嵌于更大的社会系统的重要性,也遗忘了经济系统在市场之外还可能存在互惠及再分配的替代模式。正如明吉内所说,格兰诺维特主张的网络镶嵌并未注意到文化的多样化以及关于经济行为的政治及制度规约。⑯资源基础理论过于注重组织 (企业)内部维持其竞争优势的特殊资源,忽略了组织外时间变动与外在环境动荡对于企业决策的影响力,这意味着市场环境的快速变化与制度规制的重新设置可能会使企业原本拥有的资源优势发生变化,从而使得其重新组建策略联盟以取得新的生产技术、开发新产品或开拓新市场。⑰可以看出,制度环境与市场环境等组织外部因素对于产业发展的组织安排有着重要影响,这在上述中观组织研究中有所忽视。因此,对于产业组织化现象的研究,还需要从影响组织运作的外部环境层面进行解释与分析。

三、农业产业化组织理论分析的超组织层次视角

组织制度论认为组织镶嵌于外部制度环境之中,制度环境强烈制约了组织个体的行为。迈耶和斯科特将组织环境分为技术环境与制度环境,认为组织更好地生存与发展不仅要满足技术环境要求来实现效率,更要通过满足制度环境要求来寻求合法性,而制度环境对于组织发展的约束在以往研究中有所忽视。⑱关于制度环境中制度的含义,斯科特将其理解成为社会生活提供稳定性和意义的规制性、规范性以及文化认知性等要素。⑲上述制度的三个基本要素型塑了一个从有意识的到无意识的、从法规上强迫的到被视为理所应当的 “连续带”。⑳在这个连续带中,制度可能由其中一个要素所主导,也有可能是三种要素的组合,并在社会生活中界定了何者为正当性与合法性行为,从而实现对组织行为的引导与约束。依据组织制度论,组织存续是制度环境引导与制约的结果,组织只有追求在制度环境中的正当性与合法性,才有可能获得存续发展所需的相关资源和条件,而面对类似制度环境的组织在回应制度压力的过程中,会因长期顺应制度环境而形成同形化现象。为了具体说明制度环境对于组织结构与行动的同形作用,组织制度论将组织场域作为制度环境的分析单位。所谓组织场域,是指由许多组织汇聚而成,构成共同认可的制度生活的领域,包括主要的供应商、资源与产品的消费者、法令代理机构以及其他提供类似服务与产品的组织等。㉑获得合法性对于在组织场域中运作的企业来说至关重要,合法性意味着企业必须与场域中公众的认知情感相一致,即企业组织会采用那些被其关联者认为是有效的、合适的结构与行动。

组织生态理论的核心观点是组织及其行为能够部分地被理解为与生物有机体的种群相类似,正如自然生态环境只能为一定数量的生物生存提供机会一样,组织环境也只能维持一定数量的组织生存,而环境选择不同的组织使其生存下来的基础是组织结构形式与环境特征之间的相容性。在产业组织研究中,汉南和弗里曼以种群为分析单位探讨了组织结构形式与外界环境特征之间的关系,认为组织种群是指一群组织形式类似的组织,这些组织往往还有类似的正式结构、活动方式或组织内部规范命令等,能够共享种群内的物质与竞争力。㉒组织生态理论在外在环境对组织形式的选择上强调了三个连续阶段:第一阶段是组织形式的差异化过程,表现为专业化门槛及组织学习障碍的存在使得某些技术无法自由流动,组织种群的竞争力和组织型态由此会在适应环境的过程中出现差异化趋势;第二阶段是组织选择的生态过程,因为外在环境所提供的特定资源组合使得某些组织种群生存下来,而资源的稀少有限使得组织数目维持在与环境资源相适应的数量范围;第三阶段是组织形式的繁殖过程,由于被选择的组织间的技术具有高度相似性和相关性,因此通过技术而形成的竞争力会产生 (产业)集群现象,而组织员工在相似环境中的流动造成了知识(技术)的扩散共享,从而强化了产业集群内技术与竞争力的同质性。㉓可以看出,一方面,环境是组织成功或失败的重要决定因素,组织必须满足环境的需要;另一方面,组织个体基本上处于被动选择的地位,其组织结构难有自主性变化,从而无法影响外在环境的选择淘汰过程。

无论是对组织制度论还是组织生态学来说,组织内个别行动者的研究并不重要,尤其后者更是刻意突显其微小性,即使是组织制度论提及的组织学习与模仿等机制也都是相当宏观的,是通过整体文化传统或组织间同化来完成的。米勒将组织理论区分为组织中心典范与环境中心典范,前者主要强调组织的影响力,主要说明单一组织与外部环境或交易伙伴之间的互动关系,认为组织可通过内部结构和策略的设计来主动适应外部环境的不确定性,社会镶嵌理论与资源依赖理论皆属之;后者则将研究层次提升至组织群体,其重视外部环境的架构与组成,认为单一组织主要来自于外部环境的型塑,环境是决定组织成败的关键因素。㉔从组织理论的发展过程看,组织制度论与组织生态学的出现被看作是对组织中心主义的回应,对组织作为一个群体的强调凸显了之前被研究者所忽视的一些问题。然而,这种环境中心主义的组织研究倾向也存在问题。如温科特认为组织制度论将行动者视为制度结构的反应器与顺从者,不具有反省与创造能力,过度低估了组织内行动者的自主性,这就使得研究视角局限在 “同形性”的制度化过程,忽视了内部行动者因利益冲突与理念改变所带来的制度变迁。㉕相类似的质疑声也出现在组织生态理论的后续研究中,组织生态理论忽视了内部行动者的管理能力和主动性对于环境的影响和控制,这使得其无法解释大型组织何以能够长期维持生存的现象。㉖可以看出,单从外部环境的超组织层次对产业组织化现象进行解释,依然无法形成对于这一现象的完整认识。

四、农业产业组织化分析理论视角的融合

从组织理论的发展脉络看,农业产业组织化理论的分析层次从最初组织中的行为个体逐渐发展到组织本身,进而把整个组织种群作为分析单位,这样的理论发展轨迹显示出学界看待组织基本预设的改变。正如斯科特所指出,最初的产业组织理论将组织视为封闭系统,强调组织行动者是理性的,通过其有效的行动就可以达成组织目标;这样的观点逐渐被自然系统的组织理论所取代,自然系统的组织理论主张组织行动者虽是理性的,但也受到组织文化、组织资源以及网络关系的影响;后来组织学者又强调组织有效的运作是外在环境影响的结果,与组织内部行动主体的行为无关。㉗理性、自然和开放系统视角是基于不同预设所形成的三种组织分析范式,三种理论范式虽然在组织分析领域相互竞争,但它们在解释组织形成的过程和组织带来的问题上都有贡献,因此有必要对三种分析范式的分析视角进行理论融合。斯科特的组织分析融合思路具有启示性,他从学术史的角度认为组织分析模型先后经历了封闭理性、封闭自然、开放理性、开放自然等四个发展阶段,虽然从1970年代以后开放自然系统模型逐渐成为组织分析的主流,但却不能否认其他组织分析模型的存在。㉘因此组织现象分析中需要将理性系统视角、自然系统视角、开放系统视角进行有效融合,从而形成一种综合上述三种基础性分析视角的组织分析新指向。

农业产业化实践发展出不同的组织形式,从组织分析的融合视角对我国农业产业化的组织过程进行分析,需要建构一个有效联结组织分析融合视角与农业产业组织化实践的组织分析模型。从我国农业产业组织化的实践过程看,由于其所涉及的农业产业经营主体主要有企业㉙与农户,企业与农户间的合作方式与利益联结机制能够反映出农业产业化的核心组织特征。因此,农业产业经营主体间的合作目标与合作规则能够成为农业产业化组织分析模型中的基础性变量,基础性变量寓于任何农业产业化的组织形式之中,即农业产业经营主体间合作目标的实现依赖于合作规则的建构,合作规则的建构服务于合作目标的实现,两者的匹配性能够通过合作方式或利益联结机制反映出来。虽然符合上述分析模型的农业产业组织化实践在现实世界中几乎找不到,但如果再将制度、技术与市场等变量根据研究需要引入农业产业化组织分析模型之中,这个模型就会接近农业产业组织过程中经营主体之间实际的合作情景,进而能够形成关于农业产业组织化现象的有效解释,这一过程体现出农业产业组织化研究对组织分析融合视角的操作化运用。㉚

首先,在我国农业产业化的发展过程中,制度因素起到了非常重要的引导作用。马奇和奥尔森认为制度的构成要素为价值、规范、利益认同与信念㉛,斯科特则从规制性、规范性以及文化认知性三个方面对制度进行了界定㉜。这意味着组织理论中的制度含义包含正式制度与非正式制度两个层面,农业产业组织在运作中不仅追求经济利益,更在努力建构其在运作过程中的合法性,而组织唯有追求其所处环境中的制度承认,才能取得其在环境中的合法性。其次,技术是产业组织的关键资源,农业经营主体各自所拥有的技术资源在一定程度上决定了采用何种利益联结机制进行合作,也决定了为得到某种具体产品需要设置哪些生产环节,以及在生产环节间所传递的中间产品特征。农业产业不同环节的技术特征往往通过生产的标准化加以体现,而生产的标准化程度往往与农业生产专业化劳动分工联系在一起。再次,市场不仅是一种资源配置方式,更意味着产业分工合作的扩展秩序与信念体系。农业产业化的组织过程可以看作是要素市场对产品市场的替代,产品市场与要素市场在产业组织外部与内部分离的主要原因就是为了节省交易费用。㉝产品市场与要素市场的区别主要体现为契约形式的不同,从产品买卖契约、分包契约、租赁契约到工资契约,这一系列的契约过渡形态将产品市场契约与要素市场契约联结起来,农业产业化的组织安排选择实际上是对契约规制结构的选择,即通过选择适宜自身生产特征的契约形式来协调农业生产和农产品流通领域中的劳动分工。

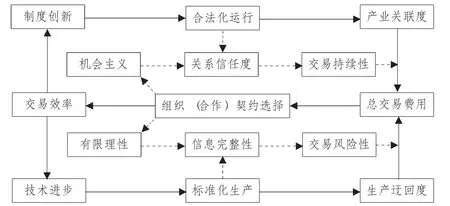

农业产业化组织分析的融合视角将基本分析模型之外的制度、技术与市场等变量根据需要引入模型之中。从理论上讲,制度、技术与市场等三个维度的变量对于农业产业组织过程的影响逻辑如图1所示:首先,制度创新可以使农业产业组织的运作获得法律承认与社会认可,农业产业各经营主体在合法性环境中通过产品供需而形成紧密的内在联系;技术进步可以促进农业生产标准化程度的提高,生产的标准化意味着劳动分工与专业化的发展,进而提升农业的生产迂回程度,即农业生产过程被划分为一系列关联环节;产业关联度与生产迂回度对于农业生产中的总交易费用产生影响,从而使得农业产业经营主体之间采取适宜的契约安排形式进行合作,以提高交易效率及经济效益,经济效率的提高反过来又促进农业产业化的制度创新与技术进步。其次,契约市场中农业产业经营主体的机会主义能够为产业组织合法化运行中形成的信任关系所约束,进而促进交易的持续发生;标准化生产中知识信息的扩散能够有效改善农业产业经营主体的有限理性状态,从而降低交易的风险性;交易持续性与交易风险性的改变也能够影响农业生产中的总交易费用,进而对农业产业化的组织安排产生影响,农业产业化的契约安排选择反过来又会对经营主体的机会主义与有限理性产生影响。可以看出,对农业产业化的组织过程进行解释,需要将特定经济社会环境下的制度、技术、市场等变量引入到组织分析之中。

图1 制度—技术—市场:农业产业组织化的影响逻辑

五、结语

作为产业化组织理论发展的三种最重要的分析视角,产业化组织的微观个体分析视角、组织层次分析视角以及超组织层次分析视角分别从不同的理论预设出发,对于农业产业化的组织现象都有一定的解释力与分析优势,形成了关于产业组织发展的基本分析概念与分析思路,但也存在其固有的理论解释缺陷,即三种分析视角下的产业化组织现象的解释分别存在个体决定论、组织决定论、环境决定论的倾向。因此,关于农业产业化组织现象的分析,需要进行产业化组织理论视角的融合,产业化组织理论视角的融合在农业产业化组织分析中体现为制度—技术—市场分析维度的形成。需要说明的是,一方面,从制度、技术、市场三个面向建构起的分析维度,只是为农业产业组织化的研究提供了分析范围或方向,对于影响不同类型农业产业组织安排的关键性因素,可能只会涉及到某一面向中的某些指标。另一方面,影响农业产业组织化运作的制度、技术、市场等要素在实践中并非孤立地发挥作用,而是处于相互渗透与相互影响的状态。

注释:

①③ 纳德·科斯: 《社会成本问题》,转引自盛洪:《现代制度经济学》上卷,北京大学出版社2002年版,第14、113页。

② Herbert A.Simon,Organizations and Markets,Journal of Economic Perspectives,1991,5(2),pp.25-44.

④⑥ O.E.Williamson,Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual Relations, Journal of Law and Economics,1979,22(10),pp.233-261.

⑦ J.E.Stiglitz,Wither Socialism?Cambridge:MIT Press,1994,p.163.

⑧ Charles Perrow,Complex Organizations:A Critical Essay,New York:Random House,1986,p.93.

⑨ M.Granovetter,Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, American Journal of Sociology,1985,91(3),pp.481-510.

⑩ P.S.Ring and A.H.Van de Ven,Structuring Cooperative Relationships between Organizations, Strategic Management Journal,1992,13(7),pp.483-498.

⑪ C.Jones,W.S.Hesterly and S.P.Borgatii,A General Theory of Network Governance:Exchange Conditions and Social Mechanisms,Academy of Management Review, 1997,22(4),pp.911-945.

⑫ D.J.Teece,Towards an Economic Theory of the Multiproduct Firm,Journal of Economic Behavior and Organization,1982,3(1),pp.39-63.

冬小麦冬前及越冬期需水量占一生需水量的25%,约100-150mm;返青至抽穗占30%,约120-180mm;抽穗至灌浆占20%,约80-120mm;灌浆至成熟占25%,约100-150mm。据研究,冬小麦350 mm左右的耗水量已能获得相当高的产量,拔节期和灌浆期为需水关键期,拔节—孕穗期作物需水量132mm,抽穗—乳熟期作物需水量118mm,拔节—乳熟期耗水量占全生育期耗水量的70%。

⑬ J.B.Barney,Firm Resources and Sustained Competitive Advantage,Journal of Management,1991,17(1), pp.99-120.

⑭ E.T.Penrose,The Theory of Growth of the Firm, Oxford:Blackwell,1959,p.108.

⑮ D.J.Teece,Competition,Cooperation,and Innovation:Organizational Arrangements for Regimes of Rapid Technological Progress, Journal of Economic Behavior and Organization,1992,18(1),pp.1-25.

⑯ Enzo Mingione, Embeddedness, in Jens Beckert and Milan Zafirovski(eds.), International Encyclopedia of Economic Sociology, London and New York: Routledge, 2006,pp.92-125.

⑰ J.T.Mahoney and J.R.Pandian,The Resourcebased View within the Conversation of Strategic Management,Strategic Management Journal,1992,13(5),pp.363-380.

⑱ W·理查德·斯科特、约翰·W·迈耶: 《社会部门组织化:系列命题与初步论证》,转引自沃尔特·W·鲍威尔、保罗·J·迪马吉奥: 《组织分析的新制度主义》,姚伟译,上海人民出版社2008年版,第132页。

⑲㉑㉜W·理查德·斯科特:《制度与组织——思想观念与物质利益》,姚伟、王黎芳译,中国人民大学出版社2010年版,第56、192、56页。

⑳ A.J.Hoffman,Institutional Evolution and Change: Environmentalism and the U.S.Chemical Industry,Academy of Management Journal,1999,42(4),pp.351-371.

㉒ M.T.Hannan and J.H.Freeman,The Population Ecology of Organization, American Journal of Sociology, 1977,82(5),pp.929-946.

㉓ B.Mckelvey and H.Aldrich,Populations,Natural Selection and Applied Organizational Science,Administrative Science Quarterly,1983,28(1),pp.101-128.

㉔ D.Miller,The Genesis of Configuration,Academy of Management Review,1987,12(4),pp.686-701.

㉕ C.Hay and D.Wincott,Structure,Agency and Historical Institutionalism,Political Studies,1998,46,pp.951-957.

㉖ 刘延平: 《多维审视下的组织理论》,清华大学出版社2007年版,第215页。

㉗㉘W·理查德·斯格特:《组织理论:理性、自然和开放系统》,华夏出版社2002年版,第22—27、101页。

㉙ 这里的企业是一个广泛的概念,凡公司、专业合作社、专业协会、专业市场等都可称之为 (龙头)企业。

㉚ 岳要鹏: 《生计、制度与扶贫合作组织的嬗变——以川东Y县扶贫互助社为例》,华中师范大学博士学位论文,2015年。

㉛ James G.March and Johan P.Olsen,The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life, American Political Science Review,1983,16(3),pp.121-142.

㉝ 张五常: 《企业的契约性质》,转引自陈郁: 《企业制度与市场组织——交易费用经济学文选》,上海人民出版社1998年版,第246页。

(责任编辑 刘龙伏)

国家自然科学基金项目 “精准扶贫的科学体系设计与研究”(71541039)

F30

A

1003-854X(2017)08-0010-07

杨永伟,华中师范大学社会学院博士研究生,湖北武汉,430079。