《醒世姻缘传》中的筷箸文化

2017-07-31张瑞敏

张 瑞 敏

(上海大学 文学院,上海200444)

《醒世姻缘传》中的筷箸文化

张 瑞 敏

(上海大学 文学院,上海200444)

在中国古代文献中,多用“箸”字表示筷子这一餐具。从目前整理的资料可知,“筷子”的叫法源于明代的民间讳俗,并经历了词语结构转变的过程。明清小说中,“筷”字开始出现并逐渐增多,清初的长篇世情小说《醒世姻缘传》中同时出现了“箸”与“筷”两种叫法。箸或筷在小说不同语境里的运用反映了当时山东地区的筷箸文化与社会风俗。

《醒世姻缘传》;箸;筷;筷箸习俗

网络出版时间:2017-05-23 18:07

《醒世姻缘传》全书100回,成书于清初顺治年间,是继《金瓶梅》后问世的又一部长篇世情小说。作者西周生是明末清初人,生活于山东地区,其世情小说《醒世姻缘传》对清初山东地区的人世百态和民俗风情作了细致的描绘,其中就包括筷和箸两字在不同语境下的运用以及其中蕴含的筷箸习俗。

一、明清小说中的筷箸

箸,《说文解字》:“箸,饭敧也,从竹,者声。”[1]96箸别称为□或梜,《大广益会玉篇·竹部》记载:“箸,除庶切,□也,饭具也,又涉虑切”[2]70,即今日所谓的筷子。关于箸的文献记载,最早见于《韩非子·喻老》:“昔者纣为象箸而箕子怖。以为象箸必不加于土铏,必将犀玉之杯,象箸玉杯必不羹菽藿,则必旄象豹胎。”[3]259箕子看到商纣王用了象牙箸,感知纣王追求奢靡生活的危险。由此可知,箸最晚在商朝就已经成为人们的日常饮食用具。筷子虽与箸为同一种物品,但这种叫法的出现就晚了许多。目前所知,最早提到“箸”与“筷”叫法转变的是明朝陆容编撰的《菽园杂记》,其卷一中记载:“民间俗讳,各处有之,而吴中为甚。如舟行讳‘住’、讳‘翻’,以‘箸’为‘快儿’,‘幡布’为‘抹布’。”[4]8此处解释了在惯于行船的吴中地区,因同音忌讳将“箸”改称“快儿”的现象。陆容为明中期人,由此可以推断,至迟在当时的吴中地区,“快儿”的叫法已在口语中被普遍使用了。“快儿”一词属于儿尾词结构,而儿尾词是南宋以后吴方言接受中原方言影响的结果。到了明代,吴方言中的儿尾词已经非常明显。冯梦龙所辑的吴语民歌集《山歌》是明代重要的研究吴方言的资料,其中卷六《咏物四句·箸》:“姐儿生来身小骨头轻,吃郎君捻住像个快儿能”[5]89,也是吴语中将箸称作“快儿”的明证。从古至今,汉语词汇一直呈现出单音节词向双音节词转化的发展趋势。所以,“快儿”的儿尾逐渐被有独立音节的子尾取代成为“快子”。清同德堂刻本《醒世姻缘传》第六十六回《尖嘴监打还伤臂,狠心赔酒又捱椎》中就出现了“快子”的用法:“使快子夹著棉花,把滚水往上撩,他觉也没觉。”①

后来,“人们出于造字以形表义的功能,很自然地为这个来自于方言的名物词增加义符而成为‘筷子’”[6]。所以,“筷子”的叫法经历了“快儿”——“快子”——“筷子”的发展轨迹。虽然“快儿”的叫法在明中期的口语中已经存在,但在同时期及之后的文献中,人们仍习惯于用“箸”。其实,五四运动之前,中国的书写文化长期与民间口头文化分离。书写文化自有其一套语言体系,讲究典雅含蓄,排斥浅近直接的口语词汇。有关使用“箸”的文献历史悠久,而“筷”则是源于民间忌讳心理的新词。所以,即便“筷”的叫法已经在口语中被普遍使用,文人在书写时也会因其不够文雅而刻意避免。明清小说有的经过文人改写,有的则由文人独自撰写完成。经统计发现,即使在白话小说这种通俗文学中,箸字的使用频率也大大高于筷。明代世情小说《金瓶梅》中,虽然筷与箸两字并出,但筷字的使用率仅是箸的12%②,而《三国演义》《水浒传》与《西游记》这些有关历史、英雄和神魔题材的小说甚至没有出现一处筷字。清初的世情小说《醒世姻缘传》中,筷与箸两字的使用情况与《金瓶梅》相似。在之后的小说文本中,“筷”并没有呈现逐渐增多的趋势,文言小说集《聊斋志异》和《阅微草堂笔记》等依然只是用“箸”。直到清代中晚期,“筷”的使用才在一些小说中较“箸”多了起来,如《孽海花》《官场现形记》《二十年目睹之怪现状》及《儿女英雄传》等。由此也可以发现,传统的书写文化与口头文化的差距在逐渐缩小。

《醒世姻缘传》是由文人写就的一部世情小说。虽然筷字仍只是零星出现,但作者不自觉地选用了这个字,足以说明“筷”的叫法在当时已经非常流行。下文对《醒世姻缘传》中出现的筷和箸两字的使用情况进行统计,并分析其在不同语境中的用法以及其中体现的筷箸习俗。

二、《醒世姻缘传》筷与箸字例分析

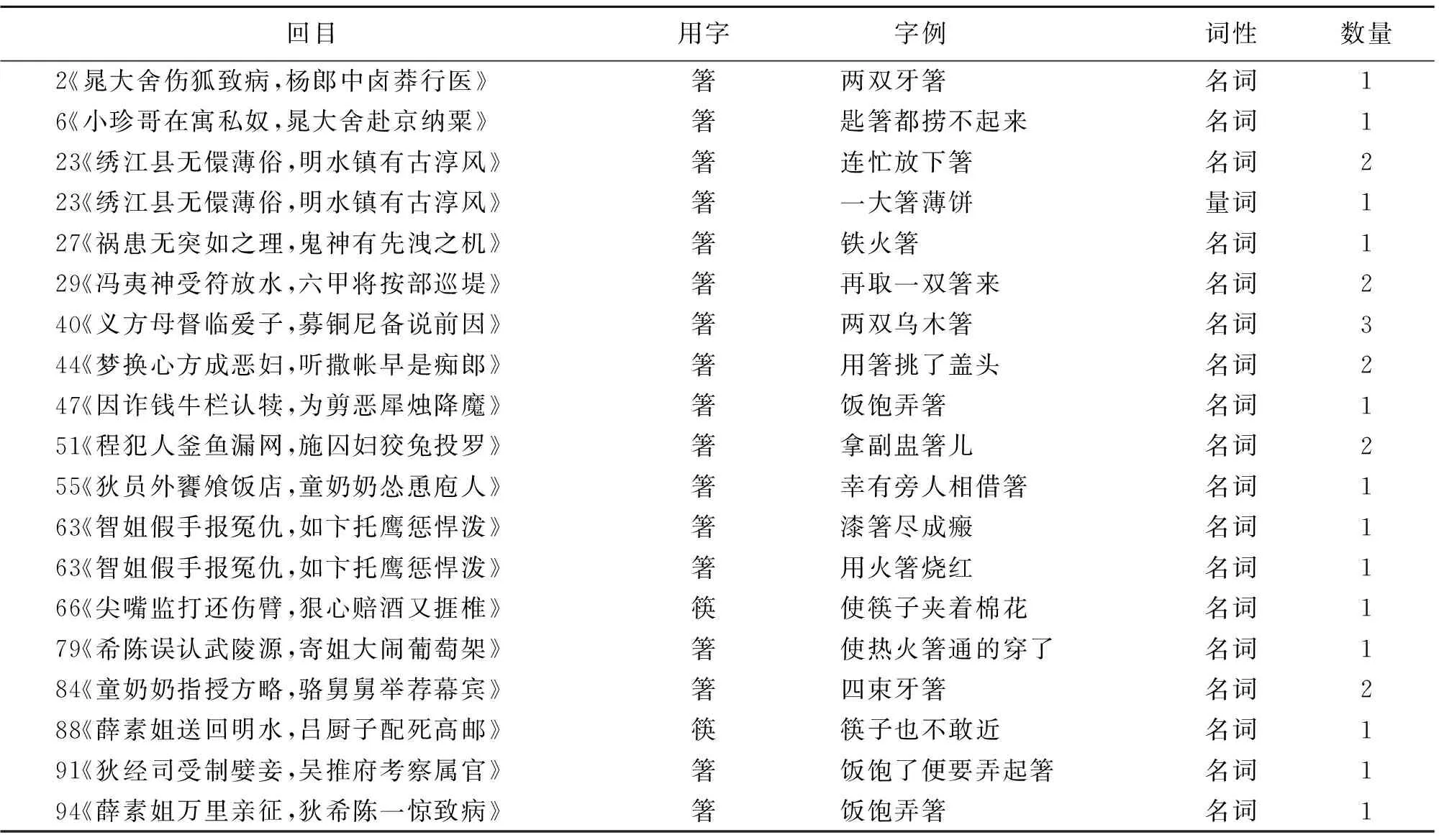

分析选用了《醒世姻缘传》的两个版本,分别是徐北文校点版及袁世硕和邹宗良校注版。前者以20世纪30时代上海亚东图书馆排印的汪乃刚校点本为底本,后者以清同德堂刻本为底本。两个版本中,徐校本较多地保留了底本的字样原貌。所以,箸和筯③同时出现,而袁与邹校注版对原本的异体字作了改动。两个版本中,筷字出现的位置相同,基本可以确定原本《醒世姻缘传》中有这两处筷的用法。全书共出现筷箸26处,其中用箸24处,筷2处,具体见表1:

表1 《醒世姻缘传》筷与箸字例统计表

从表1 可知,《醒世姻缘传》中出现了筷箸的3种意项,即作为餐饮工具的本意、量词化用法以及其延伸意义。

(一)餐饮工具

《醒世姻缘传》中的“筷”与“箸”主要以餐饮用具的意义出现,且不同材质的筷箸使用的场合不同。一般的宴饮场合多用木箸和漆箸。如第四十回《义方母督临爱子,募铜尼备说前因》中,狄婆子请一位化缘的尼姑到家里吃饭,便将“两双乌木箸,摆在桌上”。而象牙箸和银镶箸外形精美,材质贵重,制作工序复杂,且因具备一定的审美功能,故常被作为体面的礼品送人。第四十四回《梦换心方成恶妇,听撒帐早是痴郎》中,狄家给薛家送了聘礼,薛家回的诸多礼品中就有“两只银镶碗,两双银镶箸”;象牙箸与银镶箸也是奢侈生活的象征,《醒世姻缘传》第二回《晁大舍伤狐致病,杨郎中卤莽行医》中,晁源打猎回来,因射杀狐精患了疾病,吩咐丫头暖酒:

丫头拿了四碟下酒的小菜,暖了一大壸极热的酒,两只银镶雕漆酒杯,两双牙箸,摆在卧房桌上。晁大舍与珍哥没一些兴头,淡淡的吃了几大杯,也就罢了。一面叫丫头扫了炕,铺了被褥,晁大舍与珍哥也都上炕睡了。

一个知县的公子哥日常用的竟是银镶雕漆酒杯与象牙箸这些相当贵重的饮食器具,这从侧面也反映出晁源生活的奢靡。短时间内,晁家从“舌耕糊口”的儒素之家变成挥金如土的豪门富族,晁思孝为官的贪赃腐败由此可见一斑了。

《醒世姻缘传》中,两处“筷子”用的都是它的本意,如第八十八回《薛素姐送回明水,吕厨子配死高邮》,李驿丞家的厨子吕祥做了一些稀奇肴品款待拜节的客人,客人却不敢下筷食用:

那高邮州的人物,生在一个今古繁华所在,又是河路码头,不知见过了多少食面,一乍见了这个奇物,筷子也不敢近他一近。李驿丞又再三的话让,说是他家的小价的妙手。吕祥见李驿丞作兴他的手段,便就十分作起势来。

还有第六十六回《尖嘴监打还伤臂,狠心赔酒又捱椎》,医生艾回子给人治痈疡:

“……旁边火盆上顿著翻滚的水,使筷子夹著棉花,把滚水往上撩,他觉也没觉。我日夜陪著他,费了一百日的工夫,已是待中长平口了。”

第一个语段属于一般的宴饮场合,客人们面对各种稀奇古怪的菜肴,拿起筷子却不敢尝试;第二个语段虽是治病的语境,但应该不是专为医用的“火箸”,因火箸治痈是将烧红的火箸直接烙患处,而这里的筷子却是夹取棉花之用,所以更可能是吃饭的筷子被临时拿来用了。

(二)量词化的箸

《醒世姻缘传》第二十三回,掌柜给杨尚书带来几样新菜,书中描述如下:

原来一大碗豆豉肉酱阑的小豆腐,一碗腊肉,一碗粉皮合菜,一楪甜酱瓜,一楪蒜苔,一大箸薄饼,一大楪生菜,一楪甜酱,一大罐菉豆小米水饭。

这里“箸”的用法,有人认为是明代口语的表达方式,即指“今天的一块面饼”[7],其实不然。在这句话中,箸字与碗、楪及罐并列使用,说明箸在这里与碗、楪和罐的词性相同,即是名词量词化的用法。早在先秦时期就有名词量词化的现象。孔子曰:“贤哉回也!一箪食,一瓢饮。”箪和瓢本是名词,这里表示所食与所饮的数量,是一种临时物量词,即“具有此特征的事物是作为一个容器来量度充塞其内的人或事物”[8]。那么,“一大箸薄饼”就是指一箸所能夹取的最大份薄饼量。同样的用法常见于明清其他小说中:

1.王婆便安排些酒食请他,下了一箸面与那妇人吃了。(《水浒传》第二十四回《王婆贪贿说风情,郓哥不忿闹茶肆》)

2.荆公为人至俭,肴不过四器,酒不过三杯,饭不过一箸。(《警世通言·王安石三难苏学士》)

3.吃完了茶,和尚又下了一箸牛肉面吃了,各自散讫。(《儒林外史》第二回《王孝廉村学识同科,周蒙师暮年登上第》)

一个名词的量词化说明该名词已经在人们的口语中运用成熟,“典型的名词才能临时作量词。这一规律也可以从认知角度来解释。因为,只有此类名词所指的事物才具体可见,在认知上才具有显著性,人们往往对其关注得更多,认识得更深刻,在心里形成可反映事物类别的清晰的个体意象并且能迅速地将其类推”[8]。箸的量词化用法直到现在还在个别方言中使用,如属于北方方言区的昌黎方言至今还有“一箸子面”的说法。

(三)火箸

火箸是拨弄火炉中炭火的工具,是人们根据箸的形状和用法发明的衍生品。从明高濂《遵生八笺·起居安乐笺》中将火钳与火箸并列可知④,火箸与火钳是不同的。在小说中,用火箸拨弄炭火是极具生活化的细节。《水浒传》中,潘金莲就试图用夺火箸与放火箸来引逗武松⑤。《醒世姻缘传》中也出现了火箸一词,第六十三回《智姐假手报冤仇,如卞托鹰惩悍泼》中,薛素姐受了智姐的挑拨,准备对狄希陈严刑逼供:

(素姐)一边把那书房里拿来的湖笔,拣了五枝厚管的,用火箸烧红,钻了上下的眼,穿上一根绳做成拶指,把狄希陈双手拶上,叫他供招,拶得狄希陈乔声怪气的叫唤。

平时被用来拨弄炭火的火箸在这里成了薛素姐制作刑具的工具,而作为“文房四宝”之一的湖笔竟然被薛素姐当作拶指,可见薛素姐折磨狄希陈无所不用其极,也可知其凶狠泼辣。

另外,火箸在古代还被当作医用工具。金属材制的火箸经炭火灼烧后有高温杀毒的功效,编纂于明初的《医方类聚》第一百七十五卷就有用火箸烙痈疽的医方。或许是常与火接触,通红的火箸会让人产生不可靠近的恐惧感,成为人们日常生活中一种具有潜在杀伤力的危险物。所以,小说中时有用火箸惩罚人的情节。《醒世姻缘传》第二十七回《祸患无突如之理,鬼神有先泄之机》中,忘恩负义的麻从吾夫妇被丁立国夫妇的鬼魂附身惩罚时,“麻从吾合他老婆一齐的都自己采头发,把四个眼乌珠都一个个自己抠将出来,拿了铁火箸往自己耳内钉将进去,七窍里流血不止”,惨烈可怖。

三、《醒世姻缘传》中的筷箸习俗

中国有悠久的饮食文化``传统,其中就包括筷箸的使用礼仪。据《礼记·曲礼上》中记载:“凡进食之礼……毋扬饭,饭黍毋以箸……羹之有菜者用梜。其无菜者不用梜。”[9]18饮食过程中,人们对于是否用箸有明确的规范。这种规范经世代相传,到了明末清初逐渐演化成一套丰富而完善的筷箸习俗,进而构成了人们约定俗成的价值观。《醒世姻缘传》中体现的筷箸习俗主要包括以下几点:

(一)饮食活动中的箸

作为一部长篇世情小说,《醒世姻缘传》描摹了细致的现实生活,其中饮食活动自不可少。一双箸代表一个人,因而邀请人吃饭前先摆下一双箸,以免引起客人的尴尬。如第二十九回《冯夷神受符放水,六甲将按部巡堤》中,狄员外命人置办斋饭招待化斋的真君:

真君随了狄员外进去,让了坐,端上斋来。四碟小菜,一碗炒豆腐,一碗黄瓜调面筋,一碗熟白菜,一碗拌黄瓜,一碟薄饼,小米菉豆水饭,一双箸。狄员外道:“再取一双箸来,待我陪了师傅吃罢。”

再如第五十一回《程犯人釜鱼漏网,施囚妇狡兔投罗》:

(刘恭)止戴了一顶网巾,穿了一件小褂,走到席前,朝上面拱一拱手,道:“列位请了!这菜做的何如?也还吃得么?”众客甚是惊诧。内中有一位孟乡宦,为人甚是洒落,见他这个举动,问说:“你是厨长呀?这菜做的极好,请坐吃三钟,何如?”刘恭道:“这个使的么?”孟乡宦道:“这有何伤?咱都是乡亲,怕怎么的?”他便自己拉了一把椅子,炤席坐下,众人愕然。孟乡宦道:“管家,拿副钟箸儿与厨长。”他便坦然竟吃。狠的蔡举人牙顶生疼。

蔡举人宴请孟乡宦,恶人刘恭不请自来。不明真相的孟乡宦便吩咐人添上一副钟箸,并请刘恭落座,表现了孟乡宦的待人之道。关于钟,由《西游记》第六十三回《二僧荡怪闹龙宫,群圣除邪获宝贝》中一句“那八戒几锺酒吃得兴抖抖的道”[10]778可知,钟是一种酒器。因上述语段描述的是比较正式的宴饮场合。所以,钟箸配套使用。

(二)婚礼仪式中的箸

第四十四回狄希陈迎娶薛素姐时有一个细节值得注意:

新人到门,狄家门上挂彩,地下铺毡;到了香案前面,狄婆子用箸挑了盖头。那六亲八眷,左右对门,来了多少妇人观看。

“挑盖头”是婚礼中重要的仪式,宋吴自牧《梦梁录·嫁娶》记载,新郎新娘拜堂时,“并立堂前,遂请男家双全女亲,以秤或用机杼挑盖头,方露花容”[11]168。在这里,狄希陈母亲用箸挑开了新媳妇的盖头。由此可知,清初已经出现了“筷”的叫法,联系现代婚礼中依然存在的诸多筷子礼俗,这里的箸取的应该也是“筷”的谐音,象征对新人快快活活与快生贵子的美好祝愿。

(三)方言俗语中的箸

《醒世姻缘传》中的语言属于17世纪山东中南部的方言,其中有大量具有地方特色的方言俗语。方言俗语擅长以熟悉的生活经验为基础,通过讽喻或教化的形式表达人生哲理,如小说中出现了3次的歇后语“饭饱弄箸——是死催的”。在第四十七回《因诈钱牛栏认犊,为剪恶犀烛降魔》中,徐宗师审问魏三,魏三“只是磕头,说道‘小的没的说!饭饱弄箸,是死催的’”。文中其他两处如下:

这吴推官若是安分知足的人,这也尽叫是快活的了。他却乞儿不得火向,饭饱了便要弄起箸来,不依大奶奶的规矩,得空就要做贼。甚至大奶奶睡熟之中,悄悄的趴出被来,干那鼠窃狗偷的伎俩,屡次被大奶奶当场捉获……(第九十一回《狄经司受制嬖妾,吴推府考察属官》)

这吴氏也不晓得妒忌,嫡庶也甚是相安。谁知这监生得福不知,饭饱弄箸……监生家里见有娇妻美妾,巨富家资,若能牢牢保守得住,也就似个神仙八洞;谁知贪得无厌,要入赘与金大姐为夫,与那老滑婆为子。瞒了吴氏,也不令郑氏闻知。(第九十四回《薛素姐万里亲征,狄希陈一惊致病》)

这个歇后语本来应写作“饭饱弄箸——是屎催的”,指吃饱了饭内急,却不得随便离座,于是摆弄筷子。“屎”谐音“死”,有没事找事的意思[12],大概是对筷箸礼仪的另类表达。因吃完饭玩弄筷子是一种不文雅的举动,于是人们便将对于这种行为的反感用歇后语的方式直接表达出来。

另外,第六回《小珍哥在寓私奴,晁大舍赴京纳粟》中,晁源为珍哥租赁了一所房子,并安排仆人晁住夫妻伺候珍哥。晁源有事外出时,珍哥便与晁住厮混:

晁住夫妇渐渐衣服鞋袜,也便华丽得忒不相了,以致那闺门中的琐碎事体,叫人说不出口。那个昏大官人就像耳聋瞎眼的一般,也不十分回避大官人了。只是那旁人的口碑,说得匙箸都捞不起来的。

晁源舍弃正妻,私自娶了一名戏子,这在正统观念浓厚的民众看来原本就有失道德,更何况珍哥行为不甚检点,整日与男仆“斗牙磕嘴”,免不了惹人闲话。若将“旁人的口碑”比作汤饭,“匙箸都捞不起来”说明闲言碎语已经闹得沸沸扬扬,也体现了民众通过生活经验表达价值判断的智慧。

箸作为一种饮食工具历史悠久,“箸”字在古代文献中也时有出现并反映了每个时代不同的筷箸文化。大概至于明代,在民间口语中,“筷”的叫法兴起并进入文献视野,在明清小说中也被逐渐使用。清初的长篇世情小说《醒世姻缘传》中筷与箸两字并出,虽“筷”的所指并没有特别的意义,但它的出现对于丰富筷箸文化也起到了一定作用。所以,这种现象依然值得关注。

注 释:

① 袁与邹校注版《醒世姻缘传》注明原本为“快子”,校注时改成“筷子”。

② 日本内阁文库所藏崇祯本《新刻绣像批评金瓶梅》,其中箸32处,筷4处。

③ 文本中有些写作“筯”,筯是箸的异体字,箸为正字,为行文方便,讨论时统一用箸。

④ 高濂《遵生八笺·起居安乐笺》有:茶臼一,拂刷、净布各一,炭箱一,火钳一,火箸一,火扇一,火斗一,可烧香饼。

⑤ 《水浒传》第二十四回《王婆贪贿说风情,郓哥不忿闹茶肆》。

[1] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,2010.

[2] 顾野王.大广益会玉篇[M].北京:中华书局,1987.

[3] 韩非.韩非子[M].北京:中华书局,2010.

[4] 陆容.菽园杂记[M].北京:中华书局,1985.

[5] 冯梦龙.山歌[M].南京:江苏古籍出版社,2000.

[6] 王琪.从“箸”演变到“筷子”的再探讨[J].古汉语研究,2008(1):74.

[7] 徐华龙.《金瓶梅》中的筷箸文化[J].吕梁学院学报,2015(1):2.

[8] 赵善青.从认知语言学看汉语中的名词量词化[J].岱宗学刊,2008(4):19

[9] 杨天宇.礼记译注[M].上海:上海古籍出版社,2004.

[10] 吴承恩.西游记[M].北京:人民文学出版社,2016.

[11] 吴自牧.梦粱录[M].西安:三秦出版社,2004.

[12] 吴庆峰.《醒世姻缘传》歇后语汇释[J].蒲松龄研究,2000(Z1):411.

(责任编辑 张盛男)

The Culture of Chopsticks inXingshiYinyuanZhuan

ZHANG Rui-min

(College of Liberal Arts,Shanghai University,Shanghai 200444,China)

In ancient Chinese literature,the wordzhuis used to refer to chopsticks instead of the wordkuai.The existing records show that the wordkuaioriginates from the folk taboo in the Ming Dynasty and goes through a change of word structure.The wordkuaiappears and is increasingly used in novels of the Ming and Qing Dynasties. InXingshiYinyuanZhuanof the early Qing Dynasty, bothzhuandkuaiare used,whose alternate use in different contexts reflects the culture of chopsticks and social customs in Shandong at that time.

XingshiYinyuanZhuan;zhu;kuai;the culture of chopstick

2016-08-31

张瑞敏(1992-),女,河南濮阳人,上海大学文学院中国古代文学专业在读硕士研究生,主要研究方向为民间文学。

I 207.425

A

2095-462X(2017)03-0009-05

http://kns.cnki.net/kcms/detail/13.1415.C.20170523.1807.032.html