吐魯番所出《老子道德經》及其相關寫本❋

2017-07-24游自勇

游自勇

提要: 本文在旅順博物館藏新疆出土漢文文獻中比定出了二十二片《老子道德經》相關的寫本,加上之前所知的十九片,吐魯番出土的《老子道德經》相關寫本總共四十一片,分屬十四個不同的唐代抄本。這些抄本多是官方寫經,很可能同出一地,從中可以推知此類道經在唐代西州曾經十分流行,這豐富了我們對於西州道教的認識。

關鍵詞:吐魯番 《老子道德經》 唐代

《老子》是先秦道家的經典之作,古往今來,有關《老子》的研究成果汗牛充棟。隨着馬王堆帛書、郭店竹簡、北大簡的發現與公佈,對於《老子》早期形態的研究成爲熱點,但學界尚未形成共識。相較於上世纪七十年代帛書本、簡本《老子》的發現,敦煌藏經洞所出《老子道德經》及其相關寫本已經擁有了一百多年的研究史,成果極爲豐富。*目前最系統的研究當推朱大星《敦煌本〈老子〉研究》,北京,中華書局,2007年。關於敦煌本《老子》的研究史,參見該書“緒論”部分,頁1—30。於此形成巨大落差的是,吐魯番出土的與《老子道德經》有關的寫本,因其數量較少,長期以來是作爲敦煌寫本的附屬品而存在,乏人問津,還處於初步的文獻比定階段。2015年以來,我們在整理旅順博物館藏新疆出土漢文文書的時候,從中比定出了二十二片與《老子道德經》相關的寫本,加上之前吐魯番出土的寫本,總共四十一片。以此爲契機,本文將全面蒐羅吐魯番所出《老子道德經》及其相關寫本,並進行初步的文獻比定和整理研究。

一 《老子道德經》

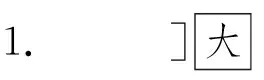

圖一 SH.174-3-2《老子道德經》 第五五、五六章來源: 《中村集成》下卷,頁102。

以往認爲可能屬於吐魯番發現的《老子道德經》只有一片。日本書道博物館藏品中有“六朝經殘紙册三”,係王樹枏舊藏,内有一殘片,首尾均缺,下半部亦缺,楷書精寫,烏絲欄,存9行,起《老子道德經》第五十五章“含德之厚”,迄五十六章末“故爲天下貴”(圖一)。*磯部彰編《台東區立書道博物館中村不折舊藏禹域墨書集成》(下簡稱《中村集成》)下卷,2005年,頁102。中村不折記録係吐魯番出土,*中村不折《禹域出土墨寶書法源流考》下卷,東京,西東書房,1927年,此據李德範漢譯本,北京,中華書局,2003年,頁143。其子中村丙午郎整理的目録中明確爲鄯善吐峪溝所出。*《書道博物館所藏經卷文書録(附解説)》,京都,西域文化研究會複製,頁38。大淵忍爾《敦煌道經·目録編》收入此件,從其收録原則來看,應該是認爲出自敦煌,*大淵忍爾《敦煌道經·目録編》,岡山,福武書店,1978年,此據隽雪艷、趙蓉漢譯本,濟南,齊魯書社,2016年,頁501。王卡、朱大星都從大淵忍爾之説。*王卡《敦煌道教文獻研究: 綜述·目録·索引》,北京,中國社會科學出版社,2004年,頁167;朱大星《敦煌本〈老子〉研究》,頁73—74。最近包曉悦在爲書道博物藏吐魯番文獻編目時,確定了該件出自吐魯番。*包曉悦《日本書道博物館藏敦煌吐魯番“寫經殘片册”的文獻價值》,《文獻》2015年第5期,頁45;《日本書道博物館藏吐魯番文獻目録(上篇)》,《吐魯番學研究》2015年第2期,頁140。此件不標章次,但每章均另段提行書寫,章末不標明每章字數。文字與通行本《老子》有一些差異,但與敦煌無注記字數本《老子道德經》(散0668D+P.2347〈1〉)全同。此件之抄寫年代,中村不折認爲書風爲後魏之作,*中村不折著,李德範譯《禹域出土墨寶書法源流考》,頁143。不確,當爲唐代抄本。

此次我們從旅順博物館藏新疆出土漢文文書中新比定出十二片《老子道德經》,從字迹判斷,分别屬於四個抄本。以下分述之。

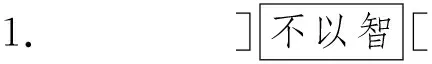

第一個抄本有六殘片,分别是LM20-1453-09-06、LM20-1458-23-08、LM20-1454-08-06、LM20-1499-27-06、LM20-1520-24-13和LM20-1520-34-14。LM20-1499-27-06首尾、上下均缺,楷書精寫,烏絲欄,存5行,唐抄本,録文如下:

(前缺)

(後缺)

經比對,第1行係《老子道德經》第一二章的末尾,2—5行是一三章的内容,文字與今本有較大差異,與敦煌本P.2584全同。

LM20-1453-09-06與LM20-1520-34-14可左右綴合,綴合後仍首尾均缺,下半部亦缺,首部上殘,楷書精寫,烏絲欄,存7行,唐抄本:

(前缺)

3. [ ]

4. 大道汎,其可左右。萬[

6. 之不爲主,可名於[

7. 能成其文。

(後缺)

1—2行爲《老子道德經》第三三章的内容,3—6行是第三四章的内容,章末未標明字數。文字與敦煌本P.2584幾乎全同,惟第7行“文”,P.2584作“大”。

LM20-1458-23-08首尾均缺,上部亦缺,下殘,楷書精寫,烏絲欄,存3行,唐抄本:

(前缺)

(後缺)

此殘片亦係《老子道德經》第三四章的内容,正好是LM20-1453-09-06的下半部分,但不能直接綴合,文字與P.2584全同。

LM20-1454-08-06與LM20-1520-24-13可上下綴合。綴合後首尾、下部均缺,楷書精寫,烏絲欄,存9行,唐抄本:

(前缺)

2. 不可既。

6. 不可以示□。

9. 樸,亦將不欲,不欲以[

(後缺)

1—2行爲《老子道德經》第三五章的内容,3—6行是第三六章,7—9行是第三七章。第3行“噏”,P.2584作“翕”;第4行“興”,P.2584 作“與”;第5行“剛”,P.2584作“?儔”;第6行“示”,P.2584作“視”;第9行第二個“不”,P.2584作“無”。比照敦煌白文本《老子》的分篇情況,此件第9行係《老子道經》的最後一句,後面有一行空白,邊緣可見欄線,故推測其後當有“老子道經上”的卷題。

上述六殘片同爲唐抄本,有烏絲欄,字迹也相同,書法精美,應係同一件之割裂,存《老子道經》第一三、三三至三七章部分,相對位置如圖二所示。

圖二 《老子道經》第一三、三三至三七章

第二個抄本是LM20-1508-1487b、LM20-1464-17-07和LM20-1452-18-07三殘片。LM20-1508-1487b和LM20-1464-17-07可上下缀合,缀合後仍是首尾、上下均缺,存4行,楷書,烏絲欄:

(前缺)

3. ]□臂而仍之。故失道[

(後缺)

該殘片爲《老子道德經》第三八章的内容,文字同於敦煌本 P.2375。

LM20-1452-18-07存4行,楷書,烏絲欄:

圖三 《老子德經》第三八、三九章

(前缺)

2. ]始是以大[

(後缺)

1—3行爲《老子道德經》第三八章的内容,第4行爲三九章首句,文字也與P.2375全同。這兩殘片字迹一致,書法一般,有烏絲欄,皆爲唐抄本,故亦屬同一抄本,存《老子德經》第三八、三九兩章的片段,相對位置如圖三所示。

第三個抄本有三殘片,分别是LM20-1504-330、LM20-1498-41-04和LM20-1505-497。LM20-1504-330存3行,楷書,烏絲欄,唐抄本:

(前缺)

3. ]之,故終[

(後缺)

所抄内容係《老子道德經》第六三章,文字同於敦煌無注記字數本S.189。

LM20-1498-41-04和LM20-1505-497可前後綴合,綴合後首尾、上下均缺,楷書精寫,烏絲欄,存4行,唐抄本:

(前缺)

(後缺)

此係《老子道德經》第六四章的内容,文字同於S.189。這三殘片屬同一抄本,存《老子德經》第六三、六四兩章部分,相對位置如圖四所示。

第四個抄本是LM20-1453-11-07,首尾、上部均缺,存5行,楷書,烏絲欄,唐抄本:

(前缺)

2. [ ]

5. ]之行,始於足下。

6. ]人無爲故無敗,

(後缺)

第1行是《老子德經》第六三章的内容,3—5行是六四章的内

圖四 《老子德經》第六三、六四章

圖五 《老子德經》第六三、六四章

容(圖五),文字與S.189全同。

綜上,目前所見,吐魯番出土的《老子道德經》寫本有十四片,分屬五個不同的抄本。關於敦煌白文本《老子》的傳本系統,一般來説,從形式上,若據每章末尾是否標有字數,可區分出有注記字數本和無注記字數本兩種;從内容上,又可以分爲“五千文本”和“非五千文本”。*參朱大星《敦煌本〈老子〉研究》,頁179—182。筆者將吐魯番所出這五個抄本與王卡所列敦煌白文“非五千文本”逐一進行核校之後發現,*王卡《敦煌道教文獻研究: 綜述·目録·索引》,頁167—168。除了旅博所藏第二個抄本無法判斷外,其餘均可確認是“五千文本”。形式上,書道博物館藏片、旅博藏第一個抄本明顯是無注記字數本,旅博藏第二個抄本無法判斷。旅博藏第三個抄本中,六四章“千里之行”一句,敦煌有注記字數本一律作“百刃之高,起於足下”,無注記字數本則兩種文字都有,據此可以判斷旅博藏第三、四兩個抄本都是無注記字數本。

二 《老子道德經》相關寫本

此前吐魯番所出與《老子道德經》相關的寫本是注疏類和《老子道德經序訣》。

注疏有兩種。第一種是《老子道德經河上公章句》。日本龍谷大學所藏大谷文書Ot.8120號,吐峪溝出土,首尾、上部均缺,楷書,烏絲欄,存大字6行,下有雙行小注,有朱筆句點及校補(圖六),最早刊於《西域考古圖譜》,定名“唐鈔古書斷片”,*香川默識編《西域考古圖譜》“經籍”類10,東京,國華社,1915年。《大谷文書集成》經過比對之後定名“唐鈔《老子》(河上公本謙德第六十一章)斷片”。*小田義久編集《大谷文書集成》叁,京都,法藏館,2003年,頁243。日本大阪四天王寺出口常順藏品原係德國吐魯番探險隊的收集品,*榮新江《海外敦煌吐魯番文獻知見録》,南昌,江西人民出版社,1996年,頁94—95。中有一組十一殘片,從字迹判斷係同一抄本,最大一片存大字8行,雙行小注,楷書,烏絲欄(圖七),其餘十片較小,各存1—2行不等。藤枝晃比定出了其中五片,分别是《道德經河上公注》第六、廿二、廿三、廿五的文字,爲七世紀末八世紀初寫本。*藤枝晃編著《吐魯番トルワァン出土仏典の研究——高昌殘影釋録》,京都,法藏館,1978年,頁139—140、160。

圖六 《老子道德經河上公章句》謙德第六一來源: IDP

圖七 《老子道德經河上公章句》象元第廿五來源: 《高昌殘影》圖版237

圖八 《唐玄宗御製道德真經疏》以政治國章第五七來源: IDP

第二種是《唐玄宗御製道德真經疏》,一片。龍谷大學所藏Ot.8103號,吐峪溝出土,首尾、下部均缺,楷書,烏絲欄,存7行(圖八),《西域考古圖譜》最早刊佈,定名“唐鈔道書斷片”,*《西域考古圖譜》“經籍”類7a。《大谷文書集成》繼之。*小田義久編集《大谷文書集成》叁,頁238。王卡辨識出是《道德經》第五七章的注文,“經注文連書,中間空格以示區别”,但注者待考,定名“老子道德經五十七章注(佚名氏)”,*王卡《敦煌道教文獻研究: 綜述·目録·索引》,頁170,283。《吐魯番文書總目(日本收藏卷)》、朱大星均從王卡之説。*陳國燦、劉安志主編《吐魯番文書總目(日本收藏卷)》,武漢大學出版社,2005年,頁444;朱大星《敦煌本〈老子〉研究》,頁120。2005年,都築晶子最終比定出是《唐玄宗御製道德真經疏》卷八以政治國章第五十七。*都築晶子等《大谷文書の整理と研究》,《龍谷大學仏教文化研究所紀要》第44卷,2005年,頁100。

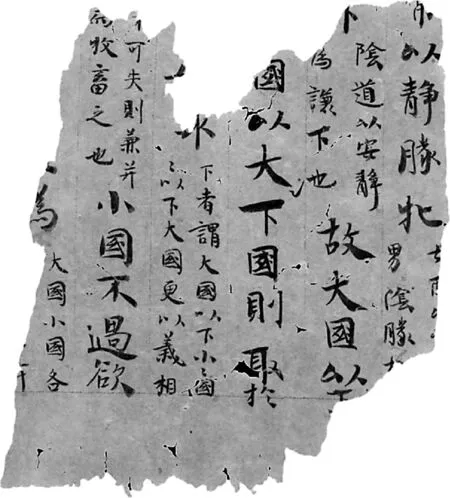

旅順博物館藏中新見五片與《老子道德經》相關的寫本。編號LM20-1523-153,首尾、上下均缺,楷書,存4行,經文大字,注文雙行小字:

圖九 《老子道德經河上公章句》淳德第六五

(前缺)

4. ]]反異,故[ ]

(後缺)

這是《老子道德經河上公章句》淳德第六五的文字(圖九),與敦煌本P.2639小異。第2行“亦”,P.2639作“是謂”;第 3行“深遠”,現所見其他本子均作“深矣遠矣”,則此件河上公注所據之《老子》底本與其餘各本頗有不同。*王卡點校《老子道德經河上公章句》,北京,中華書局,1993年,頁255。編號LM20-1468-23-05,首尾、上下均缺,楷書,烏絲欄,存3行:

(前缺)

(後缺)

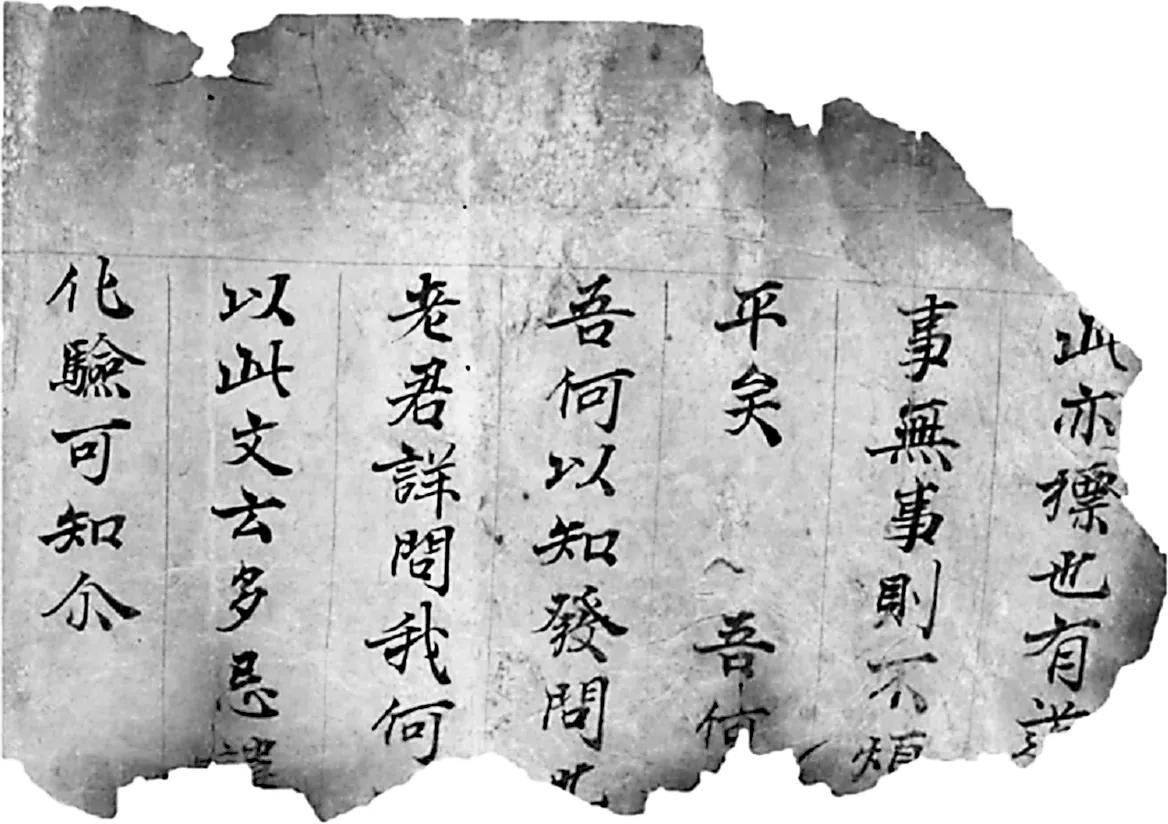

經比對,這是《唐玄宗御製道德真經疏》卷七善建章第五四“修之於身,其得乃真”句的疏(圖十)。此件字迹與上件Ot.8103一致,屬同一抄本。

編號LM20-1521-06-12,首尾、上下均缺,楷書,烏絲欄,存2行:

圖十 《唐玄宗御製道德真經疏》善建章第五四

(前缺)

1. ]序,閭[

2. ]廣,一鄉[

(後缺)

這是《唐玄宗御製道德真經疏》卷七善建章第五四“修之於鄉,其德乃長”句的疏(圖十),與LM20-1468-23-05字迹一致,相隔不遠,屬同一抄本,相對位置如圖所示。

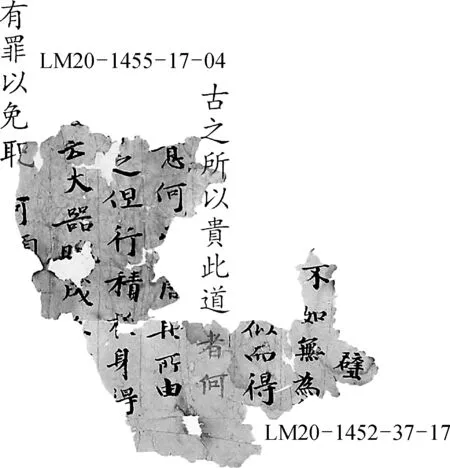

編號LM20-1452-37-17,首尾、上部缺,楷書,烏絲欄,存7行,經注相間,經文朱書,注文墨書,大小一致,唐抄本。編號 LM20-1455-17-04,首尾、上下均缺,楷書,烏絲欄,存4行,唐抄本,第4行首字有朱筆殘畫,應係經文,注文墨書,經注文間空一格以區分,字迹與LM20-1452-37-17相同,可直接綴合。綴合後的録文如下,朱筆以黑體加粗表示:

(前缺)

1. ]璧□□

3. ]似而得

4. ]者何

(後缺)

圖十一 佚名《老子道德經》 注疏(第六二章)

筆者查閲蒙文通《道書輯校十種》所收成玄英《道德經義疏》、李榮《道德經注》、王介甫《老子注》、陳景元《老子注》以及晉唐《老子》其他古注,*蒙文通輯校《道書輯校十種》,《蒙文通文集》第6卷,成都,巴蜀書社,2001年。並逐一核校敦煌道經相關寫本之後發現,綴合後的文字是《老子德經》第六二章“雖有拱璧以先駟馬,不如坐進此道也。古之所以貴此道者何?不日求以得,有罪以免耶?”幾句的注疏(圖十一)。第4行朱筆經文補全後應爲“古之所以貴此道者何”,由此逆推,第1—3行是“雖有拱璧以先駟馬,不如坐進此道也”的注疏,而第2行的文字目前僅見於成玄英《老子道德經義疏》。*原題顧歡《道德真經注疏》卷六,《道藏》(13),文物出版社、上海書店、天津古籍出版社,1988年影印,頁338中。第5行見於金代李霖編撰《道德真經取善集》卷一“古之所以貴此道者何”引顧歡曰:“古之所以貴寶此道者,其意何耶?問其所由也。”*李霖《道德真經取善集》卷一,《道藏》(13),頁920下。“耶”,此件殘筆畫當作“邪”,“耶”爲“邪”之俗字。第6行見於原題顧歡撰《道德真經注疏》卷六“不日求以得”引顧歡曰:“無假遠索,日日求之,但行積於身,得之於心,玄悟在我也。”*原題顧歡《道德真經注疏》卷六,《道藏》(13),頁338下。第8行朱筆殘存筆畫是經文“有罪以免耶”中“耶”俗字“?樕'”的右半邊。綜上,LM20-1452-37-17+LM20-1455-17-04中有《老子道德經》顧歡注和成玄英疏,也有一些别家注,可能屬於已佚的某部《老子道德經》的注疏本。

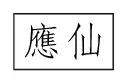

《老子道德經序訣》原題葛玄撰,王卡認爲前面兩部分確是葛玄所作,後面部分則是東晉南朝道士托名之作,敦煌本多抄寫在《老子道德經五千文》之前。*王卡《〈老子道德經序訣〉考》,《世界宗教研究》1983年第3期,頁119—122。吐魯番出土的《老子道德經序訣》目前所見有九片。學者最早比定出的是Ot.8111號,首尾、下部均缺,存5行,楷書精寫,烏絲欄,爲唐代寫本。此片《西域考古圖譜》定名爲“神仙傳”,*《西域考古圖譜》下册,經籍8-7。上世紀七十年代末,大淵忍爾比定出是《老子道德經序訣》。*大淵忍爾《敦煌道經·目録編》,頁248,隽雪艷、趙蓉漢譯本,頁640;小田義久編集《大谷文書集成》叁,頁241。旅博館藏中新見有一片編號LM20-1506-734上右,首尾、上下均缺,存4行,楷書,烏絲欄,正好可與Ot.8111號綴合(圖十二)。綴合後的録文如下:

圖十二 《老子道德經序訣》

(前缺)

(後缺)

以上文字與敦煌本S.75《老子道德經序訣》全同,第1行是第一部分的末尾,2—8行是第二部分的文字。

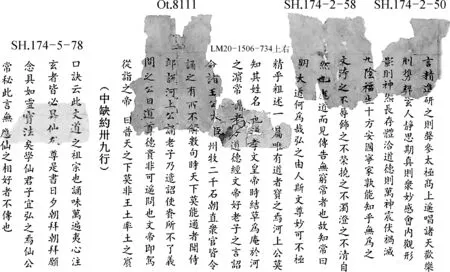

日本書道博物館藏品中有三片。其中《六朝寫經殘字册二》中有兩小片SH.174-2-50和SH.174-2-58,綴合後首尾、下部均缺,存7行,楷書精寫,烏絲欄,唐抄本,包曉悦新進比定出係《老子道德經序訣》第一部分的内容(圖十三),*包曉悦《日本書道博物館藏敦煌吐魯番“寫經殘片册”的文獻價值》,頁44—45;《日本書道博物館藏吐魯番文獻目録(上篇)》,頁135。文字與敦煌本S.75幾乎全同,僅第5行“洿”,S.75作“惡”。《北涼寫經殘紙册五》中也有一片SH.174-5-78,首尾、上下均缺,存4行,楷書精寫,烏絲欄,唐抄本(圖十四):

(前缺)

(後缺)

圖十三 《老子道德經序訣》來源: 《中村集成》下卷,頁100—101。

圖十四 《老子道德經序訣》來源: 《中村集成》下卷,頁111。

此片《中村集成》未定名,郜同麟定名爲“失題道經”。*《中村集成》下卷,頁111;郜同麟《敦煌吐魯番道經殘卷拾遺》,《敦煌學輯刊》2016年第1期,頁47。經比對,其實是《老子道德經序訣》第四部分的文字。

以上五片書風頗爲一致,尤其前四片文字前後相續,疑本爲同一抄本,相對位置如圖十五所示。值得注意的是,現在所見敦煌本《老子道德經序訣》中各部分之間是分段的,但此件抄本中第8行“篇唯”兩字已是第一部分的末尾一句,從相對位置復原圖來看,此抄本第一、二部分之間並未分段,這是目前僅見的。

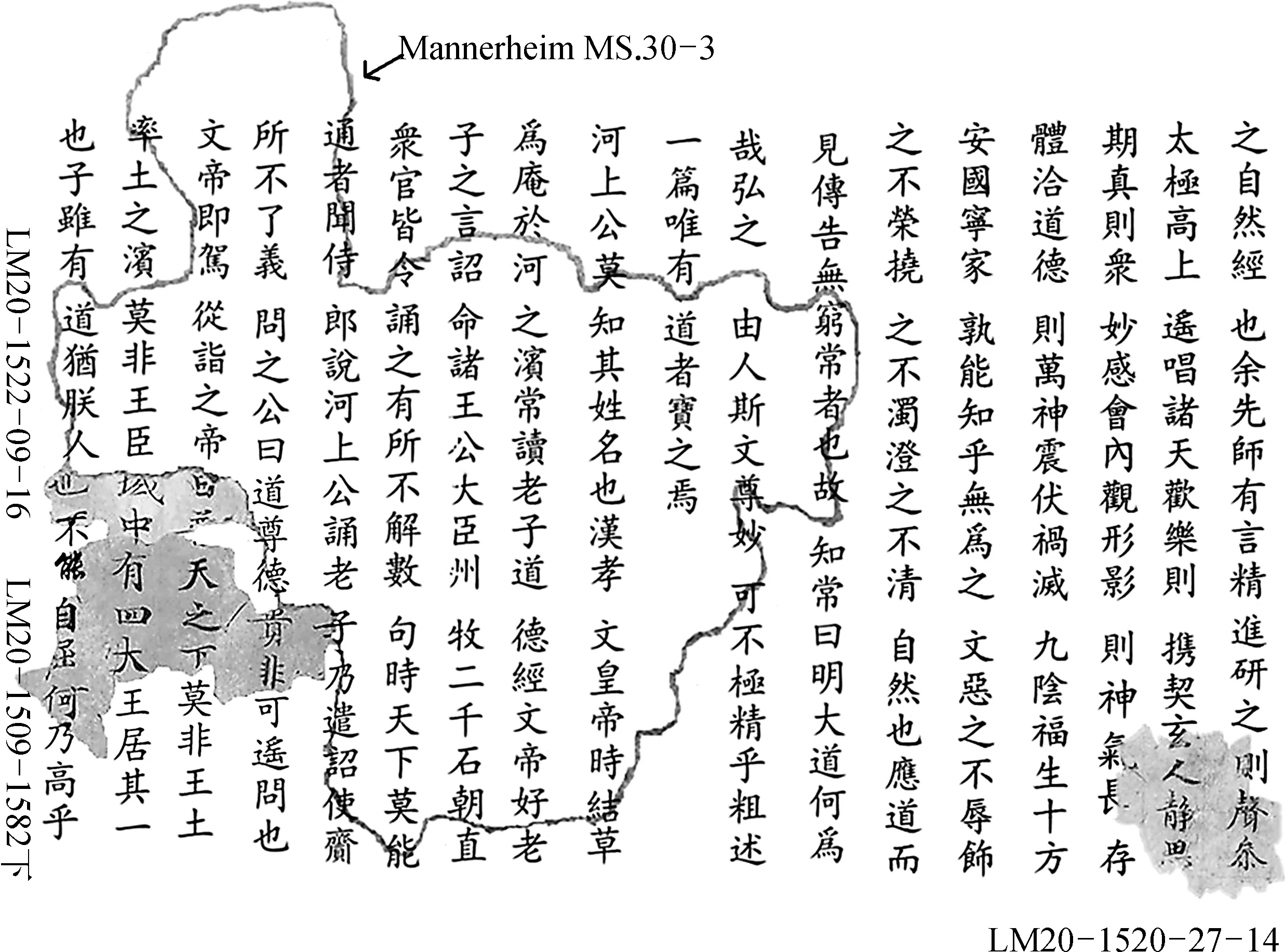

第六片是芬蘭探險家馬達漢(Carl Gustav Emil Mannerheim)藏品,現藏芬蘭赫爾辛基大學圖書館,編號Mannerheim MS.30-3。西脇常記比定出是《老子道德經序訣》,但其刊佈的圖版十分模糊。*西脇常記《中國古典時代の文書の世界——トルファン文書の整理と研究》,東京,知泉書館,2016年,頁190—191。第七片爲旅博馆藏LM20-1522-09-16號,第八片爲LM20-1509-1582下,均爲楷書精寫,烏絲欄,唐抄本。雖然筆者並未見到Mannerheim MS.30-3原件,但從西脇常記的録文及模糊圖版判斷,这三片可以直接缀合,缀合後首尾均缺,上下部有殘,存12行:

(前缺)

3. ]道者寶之焉。

5. ]河之濱,常讀老子道德經,文帝好[

6. ]詔命諸王公大臣州牧二千石朝[

10. 文帝即駕從詣之。帝曰: 普天之下[

11. 率[ ],莫非王臣。域中有四大,[

(後缺)

圖十五 《老子道德經序訣》

第1—3行是《老子道德經序訣》第一部分的末尾,4—12行是第二部分,文字與S.75幾乎全同,惟第12行“人”本當作“民”,諱改,故此片爲唐高宗或其後的寫本。

第九片是旅博館藏LM20-1520-27-14號,首尾、上部均缺,存3行,楷書精寫,烏絲欄,唐抄本,所抄文字係《老子道德經序訣》第一部分的内容,與S.75全同:

(前缺)

1. ]則聲參

2. ]玄人靜思

3. ]氣長□

(後缺)

從字跡判斷,此片與第六、七、八也屬同一寫本,但不能直接綴合,二者相距約3行,相對位置如圖十六所示:

圖十六 《老子道德經序訣》

以上是迄今所見吐魯番發現的與《老子道德經》相關的寫本,共計二十七片,包括《老子道德經河上公章句》抄本兩個,《唐玄宗御製道德真經疏》抄本一個,佚名《老子道德經》注疏抄本一個,《老子道德經序訣》抄本二個。其中《唐玄宗御製道德真經疏》的内容是敦煌本所缺的,佚名《老子道德經》注疏也未見於敦煌本,顯示出吐魯番寫本的獨特價值。

三 《老子道德經》在西州的流傳

關於道教在唐代西州的傳播,學界已有較爲深入的研究,尤其是榮新江、雷聞爬梳西州道觀資料,從道觀的存廢、道觀的活動、道經的傳抄等方面展示了唐代西州道教的面貌。*榮新江《唐代西州的道教》,《敦煌吐魯番研究》第4卷,北京大學出版社,1999年,頁127—144;雷聞《國家宫觀網絡中的西州道教——唐代西州道教補説》,朱玉麒主編《西域文史》第2輯,北京,科學出版社,2007年,頁117—127。由於不少資料當時並未公佈,因此前賢只能就幾種道經殘片來推斷其在西州的流傳情況,殊爲不易。此次,我們在整理旅順博物館藏新疆出土漢文文書時,從中新比定出了不少吐魯番出土的道經,*趙洋《新見旅順博物館藏吐魯番道經敍録》,《敦煌吐魯番研究》第17卷,待刊。將這些道經納入“開元道藏”的體系中加以觀察,不但可以將西州道經的傳抄時間提前至唐太宗末年,而且能更細緻地比較西州道經與敦煌道經的異同,從整體上把握西州道經的流佈情況。*趙洋《唐代西州道經的流佈》,《中華文史論叢》2017年第3期,頁163。

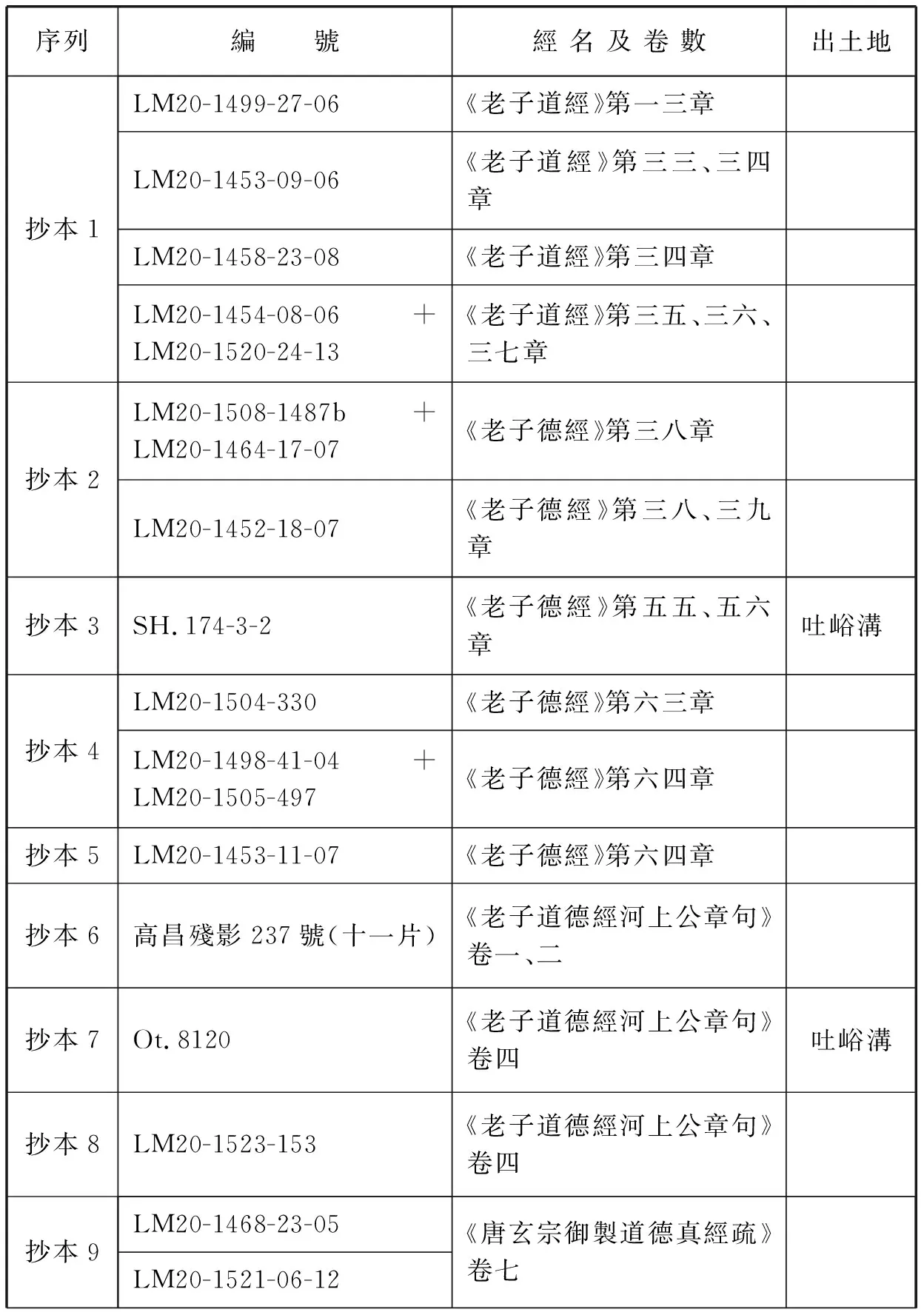

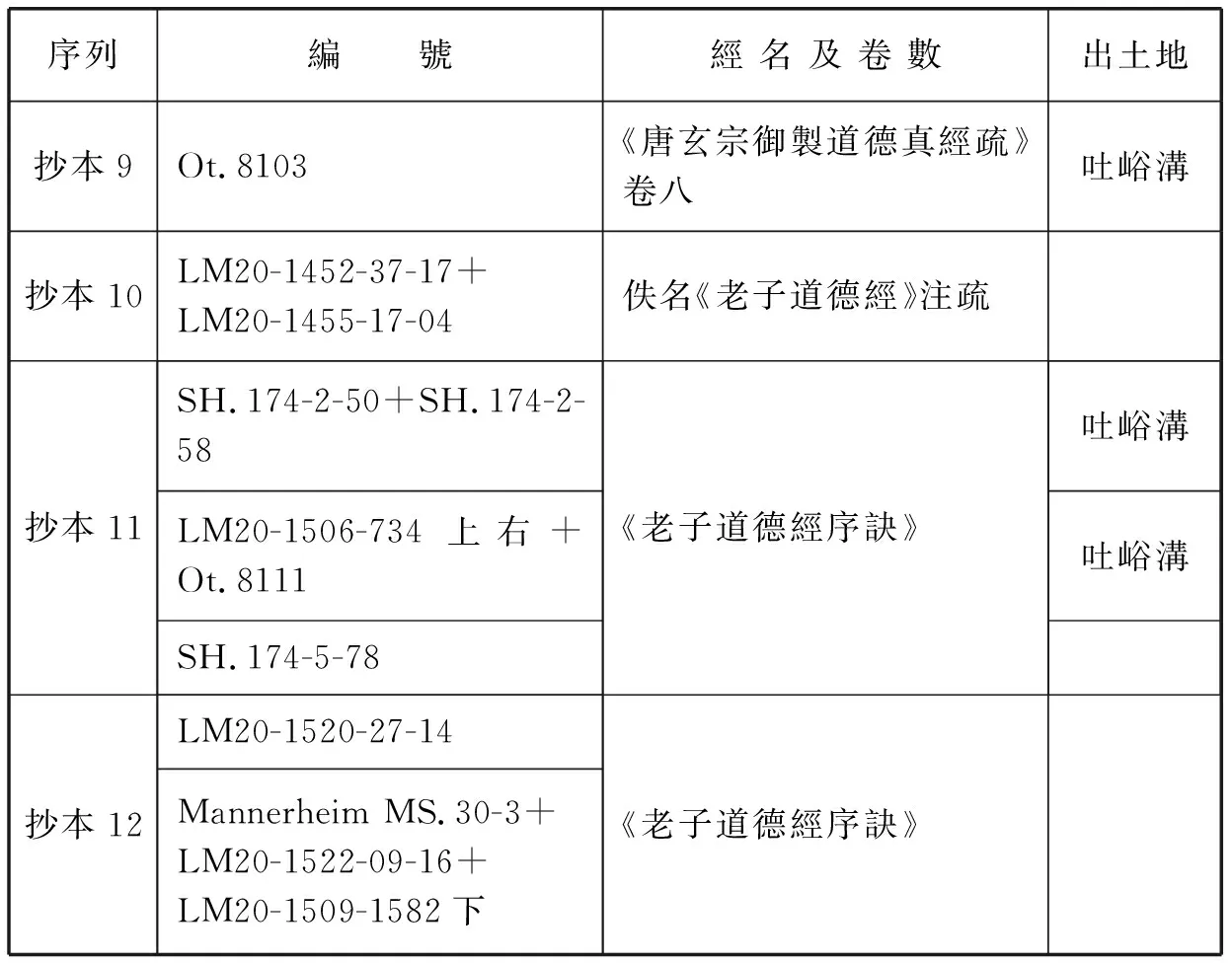

就單部道經的數量而言,《太上洞玄靈寶無量度人上品妙經》、《太上洞玄靈寶昇玄内教經》、《太玄真一本際經》、《老子道德經》在唐代沙州屬於最流行的經書,西州亦然。上文考訂之吐魯番所出《老子道德經》及其相關寫本的情況可列成下表:

序列編 號經 名 及 卷 數出土地抄本1LM20-1499-27-06《老子道經》第一三章LM20-1453-09-06《老子道經》第三三、三四章LM20-1458-23-08《老子道經》第三四章LM20-1454-08-06+LM20-1520-24-13《老子道經》第三五、三六、三七章抄本2LM20-1508-1487b+LM20-1464-17-07《老子德經》第三八章LM20-1452-18-07《老子德經》第三八、三九章抄本3SH.174-3-2《老子德經》第五五、五六章吐峪溝抄本4LM20-1504-330《老子德經》第六三章LM20-1498-41-04+LM20-1505-497《老子德經》第六四章抄本5LM20-1453-11-07《老子德經》第六四章抄本6高昌殘影237號(十一片)《老子道德經河上公章句》卷一、二抄本7Ot.8120《老子道德經河上公章句》卷四吐峪溝抄本8LM20-1523-153《老子道德經河上公章句》卷四抄本9LM20-1468-23-05LM20-1521-06-12《唐玄宗御製道德真經疏》卷七

(續表)

敦煌道教自魏晉以來即有傳承,歷史悠久,*王卡《敦煌道教文獻研究: 綜述·目録·索引》,頁3—16。吐魯番較有規模的道教傳承則始於唐太宗平高昌王國、設立西州,其興滅不過一百多年。但在這一百多年的時間裏,藉助唐朝官方的力量,道教在西州獲得了長足的發展。西州道經主要來源於官頒寫經,*榮新江《唐代西州的道教》,頁139;趙洋《唐代西州道經的流佈》,《中華文史論叢》2017年第3期。吐魯番所出《老子》也可驗證這點。白文本五個,除抄本2書法略差外,其餘均是楷書精寫,《老子道德經序訣》二個抄本也都帶有濃厚的官方寫經風格。就數量而言,朱大星統計敦煌白文本《老子》綴合後有三十五件,注疏本綴合後有十五件,吐魯番本《老子》顯然無法與之匹敵,但如果從出土地來看,還是頗值得分析。目前所知,唐代西州道觀名稱有萬壽觀、龍興觀、總玄觀、安昌觀、紫極宫和唐昌觀,*榮新江《唐代西州的道教》,頁129—137;雷聞《國家宫觀網絡中的西州道教——唐代西州道教補説》,頁118—120。萬壽觀、龍興觀、紫極宫都在高昌縣,是西州道教中心,安昌觀在天山縣,其餘兩個道觀地處不明。由於旅博館藏的出土地並無明確登録,筆者只能借助於大谷文書的出土地進行推測。如上表所示,書道博物館藏品和大谷文書均出自吐峪溝,我們至少可以確定抄本3、7、9、11的出土地是吐峪溝,而大谷文書與旅博藏品其實是同一批,因此旅博藏品出自吐峪溝的可能性最大。出口常順藏品無法推測出土地。那麽,十二個抄本中有四個出自吐峪溝,七個可能出自吐峪溝,而吐峪溝在唐代屬柳中縣,各種宗教匯聚,很可能有道觀存在。當然,我們也不排除這些《老子》是作爲其他宗教寺院的藏書或補經之用的可能性。無論哪種情況,千年之後,我們還能在同一個地方看到至少十一個有關《老子道德經》的抄本殘片,不僅讓人遙想當年在西州傳抄的《老子》抄本必定十分可觀,進而可以想象作爲西州道教中心的萬壽觀、龍興觀、紫極宫的藏經數目了。