大谷文書唐《醫疾令》、《喪葬令》殘片研究❋

2017-07-24劉子凡

劉子凡

提要: 大谷文書中的Ot.3317與Ot.4866文書爲唐令抄本殘片。Ot.3317文書載有兩條唐《醫疾令》,其中前3行爲“諸合藥供御”條,後2行爲“太醫署每歲合藥”條。Ot.4866文書則爲唐《喪葬令》“引披鐸翣挽歌”條。這兩件文書涉及的三條令文,對於相關唐令的復原和排序都有重要價值。

關鍵詞:大谷文書 唐令 醫疾令 喪葬令

律令是唐代國家行政運作的依據,如今唐律尚存而唐令則久已佚失。日本學者通過輯佚,整理、復原出超過半數的唐令。*仁井田陞《唐令拾遺》,東方文化學院東京研究所,1933年;此據栗勁、霍存福、王占通、郭延德編譯《唐令拾遺》,長春出版社,1989年。仁井田陞、池田温《唐令拾遺補》,東京大學出版會,1997年。中國學者也取得了極大的成果,尤其是對天一閣藏明抄本《天聖令》的整理,將唐令的復原研究推向了新的高度。*天一閣博物館、中國社會科學院歷史研究所天聖令整理課題組校證《天一閣藏明鈔本天聖令校證(附唐令復原研究)》,北京,中華書局,2006年。然而仍有很多唐令有待於復原。值得注意的是,敦煌吐魯番文書中保存了若干唐令,使我們得見其原貌。這其中就包括早已爲學界熟知的敦煌所出《永徽東宫諸府職員令》(P.4634、S.1880、S.3375、S.11446)和《開元公式令》(P.2819)。*高明士先生認爲此文書名稱當是《東宫王府職員令》,見高明士《唐“永徽東宫諸府職員令殘卷”名稱商榷》,徐世虹主編《中國古代法律文獻研究》第7輯,北京,社會科學文獻出版社,2013年,頁225—235。俄藏Дx.3558文書抄録有顯慶年間修訂的《永徽令》條文,爲一條《臺省職員令》和兩條《祠令》,可能是一種唐令摘抄本。*榮新江、史睿《俄藏敦煌寫本〈唐令〉殘卷(Дx.3558)考釋》,《敦煌學輯刊》1999年第1期,頁3—13。俄藏Дх.06521文書中也録有一條開元二十五年(737)《考課令》的條文。*雷聞《俄藏敦煌Дx.06521殘卷考釋》,《敦煌學輯刊》2001年第1期,頁1—13。最近,旅順博物館藏吐魯番文書中又檢出《户令》殘片,*旅順博物館、龍谷大學共編《旅順博物館藏新疆出土漢文佛經選粹》,京都,法藏館,2006年,頁161;田衛衛《旅順博物館藏唐户令殘片考——以令文復原與年代比定爲中心》,《中華文史論叢》2017年第3期,頁193。由此可知吐魯番出土文書中也有唐令。筆者在翻閲龍谷大學圖書館藏大谷文書時,又發現了兩件極小的殘片,分屬唐代《醫疾令》與《喪葬令》。這對於相關唐令的復原與研究具有重要的價值,吉光片羽,彌足珍貴。本文即擬對大谷文書中的這兩件唐令殘片略作考釋,爲唐令研究提供新的資料。

一

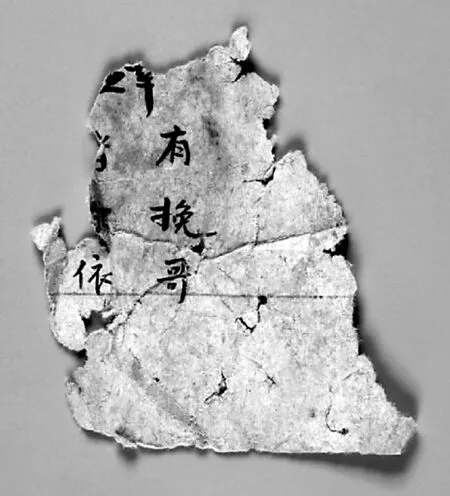

龍谷大學圖書館藏Ot.3317文書,尺寸爲9.2×10.3cm,有烏絲界欄。録文如下:

圖一 Ot.3317《醫疾令》殘片

(前缺)

1. ]□[

2. ]子嘗然後[

3. ]此 [

4. □□暑每歲[

5. 傷中金□[

(後缺)

《大谷文書集成》録有此件文書,定名爲“文學關係文書(諸子)斷片”,未附圖版。*小田義久主編《大谷文書集成》貳,京都,法藏館,1990年,頁75。《吐魯番文書總目(日本卷)》則將其定爲“古籍寫本殘片”。*陳國燦、劉安志主編《吐魯番文書總目(日本卷)》,武漢大學出版社,2007年,頁162。然而,文書殘存的文字實爲《醫疾令》的兩條令文。

1.Ot.3317文書第1—3行爲唐《醫疾令》“合藥供御”條

關於文書第1—3行的内容,《唐六典》卷一一“殿中省·尚藥局”條有:

凡合和御藥,與殿中監視其分、劑,藥成,先嘗而進焉。(合藥供御,門下、中書司别長官一人,並當上大將軍衛别一人,與殿中監、尚藥奉御等監視;藥成,醫佐以上先嘗,然後封印;寫本方,方後具注年、月、日,監藥者徧署名,俱奏。餌藥之日,尚藥奉御先嘗,次殿中監嘗,次皇太子嘗,然後進御。)*《唐六典》卷一一,北京,中華書局,1992年,頁325。

這是關於合和御藥的相關規定,注文中的“次皇太子嘗,然後進御”句,便與文書第2行的“子嘗然後”相符。又《唐律疏議》卷九《職制律》“合和御藥有誤”條:

依令: 合和御藥,在内諸省,省别長官一人,並當上大將軍、將軍衛别一人,與尚藥奉御等監視,藥成,醫以上先嘗。*《唐律疏議》卷九,北京,中華書局,1983年,頁191。

可知合和御藥的内容確爲唐令。《唐令拾遺》即結合《唐六典》及《唐律疏議》内容復原出一條唐代《醫疾令》的令文。*《唐令拾遺》,頁650。日本《令義解》所載《養老醫疾令》逸文也有對應的條目,分爲“合和御藥”與“餌藥之日”兩條,丸山裕美子先生將其合并爲一條,並據《養老令》“然後進御”句後有“其中宫及東宫準此”的注,在對應的唐令後補入“太子準此”。*丸山裕美子《養老醫疾令合和御藥條復原の再檢討》,《日本歷史》第456號,1986年,頁24。《唐令拾遺補》應用了丸山裕美子的研究成果,在《唐令拾遺》基礎上將此條唐令改補爲“諸合藥供御……次皇太子嘗,然後進御。太子準此”。*《唐令拾遺補》,頁802—803。

又,《天聖令》宋第10條有:

諸合藥供御,本院使、副、直院、尚藥奉御、醫官、醫學等豫與御藥院相知,同具緘封,然後進御。其中宫及東宫準此。*《天一閣藏明鈔本天聖令校證(附唐令復原研究)》,頁409。

這條宋令顯然也是據前述唐令修改而來。值得注意的是,其中亦有“其中宫及東宫准此”句,與《養老醫疾令》逸文中的注相同。程錦先生據此整理復原了唐令,將其列爲唐《醫疾令》的第23條如下:

諸合藥供御,在内諸省,省别長官一人,並當上大將軍、將軍衛别一人,與殿中監、尚藥奉御等監視;藥成,醫佐以上先嘗,然後封印;寫本方,方後具注年、月、日,監藥者遍署名,俱奏。餌藥之日,尚藥奉御先嘗,次殿中監嘗,次皇太子嘗,然後進御。其中宫及東宫準此。*《天一閣藏明鈔本天聖令校證(附唐令復原研究)》,頁573—574。

這一復原在《唐令拾遺》、《唐令拾遺補》的基礎上又有進步,將最後一句定爲“其中宫及東宫準此”。丸山裕美子在此後發表的《基於北宋天聖令的唐日醫疾令復原試案》一文中,大致接受了程錦的這種復原方法,不過又在“其中宫及東宫準此”句加上括號,認爲是注文。*丸山裕美子《北宋天聖令による唐日醫疾令の復原試案》,《愛知縣立大學日本文化學部論集·歷史文化學科編》1,2009年,頁34。

Ot.3317文書則爲這條唐令的復原提供了重要的信息。文書第3行有一“此”字,以下空缺。這無疑可對應於此條《醫疾令》末尾的“準此”。加上第2行“子嘗然後”與“次皇太子嘗,然後進御”的對應,可以明確説Ot.3317文書的前3行就是此條唐令。可以清楚地看到,“此”字爲大字,而非小字注。丸山裕美子將末句列爲注文似爲不妥。又這件文書書寫十分規整,各行文字皆一一對應,每行的字數也應相同。值得注意的是,第3行的“此”字是與第2行的“子”字相對。如果令文復原爲“次皇太子嘗,然後進御。其中宫及東宫準此”的話,“子”與“此”之間相差十三字。若是復原爲“太子準此”,則兩字相差七字,稍嫌太少。且文書上所載後一條令文,測算每行字數也是十三字。這就清楚地證明唐令末句的原文爲“其中宫及東宫準此”,且並非注文,程錦的這處復原顯然更符合文書所反映的唐令原貌。另外,若按每行十三字算,文書第1行的殘字或當爲“奉”。

2.Ot.3317文書第4—5行爲唐《醫疾令》“太醫署每歲合藥”條

《唐六典》卷一四“太常寺·太醫署”條:

凡醫師、醫正、醫工療人疾病,以其全多少而書之,以爲考課。(每歲常合傷寒、時氣、瘧、痢、傷中、金瘡之藥,以備人之疾病者。)*《唐六典》卷一四,頁409。

Ot.3317文書中的“每歲”、“傷中金”等字,正與此相合。又日本《養老醫疾令》逸文中有大致相同的條目,可知其爲唐令。《唐令拾遺》即據此復原出唐代令文:

諸太醫署,每歲常合傷寒、時氣瘧痢、傷中金瘡之藥,以備人之疾病者。*《唐令拾遺》,頁652。

即在《唐六典》注文基礎上加入“諸太醫署”,並寫明“以意補之”。丸山裕美子又據《養老醫疾令》對應條目中的“郡國準此”,推補唐令有“諸州準之”注。*丸山裕美子《養老醫疾令合和御藥條復原の再檢討》,頁28,33注47;丸山裕美子《日唐醫疾令の復原と比較》,《東洋文化》第68號,1988年,頁191—192。《唐令拾遺補》即照此增補了令文。*《唐令拾遺補》,頁803—804。《天聖令》宋第11條由此條唐令删改而來,但内容已大不相同。程錦在復原唐令時,便采用了《唐令拾遺》的復原。她認爲《唐令拾遺》所補“諸太醫署”,參酌《天聖令》宋第11條來看是適宜的,但《天聖令》唐第20條中又有諸州預合傷寒等藥的内容,故關於太醫署合藥的條文就不應再有“諸州準之”了。*《天一閣藏明鈔本天聖令校證(附唐令復原研究)》,頁574—575。丸山裕美子在《基於北宋天聖令的唐日醫疾令復原試案》文中亦將復原唐令中的“諸州準之”删去,但又指出唐令中“常合”當作“量合”。*丸山裕美子《北宋天聖令による唐日醫疾令の復原試案》,頁24—25,34。

Ot.3317文書的第4、5行,無疑就是此條唐令。第4行的“暑”字,當爲“署”之誤。此字的出現,也表明增補“太醫署”應是正確的。然而第5行“傷”字是頂格書寫,那麽對應於第4行“署”字以上應只有兩個缺字,應爲“太醫”。唐令起首大多言“諸”,但令文内容針對特定機構時也未必一定要加“諸”,如《天聖令·雜令》唐第1條就以“太常寺二舞郎”發端,並無“諸”字。故此條唐令原文,或許便是直接以“太醫署每歲”起頭。但考慮到“諸”字也有可能在欄外書寫的情況,這裏只能存疑。

根據上文討論,可以將Ot.3317所載兩條唐令根據文書格式復原清本如下,殘片以外的文字用“[ ]”標出。值得注意的是,程錦復原的“合藥供御”條唐令按照文書確定後兩行位置後,前文並不能按每行十三字的格式完好地排列,自後向前排到第1行會缺六個字。大概是目前據《唐六典》和《唐律疏議》復原的唐令與原文還是有些許出入,亦或中間有些文字爲注文。但具體如何尚無法考證,只能暫且如此排列。

[諸合藥供御在内]

(對應《天聖令·醫疾令》復原23)

[諸省省别長官一人並當上大將]

[軍將軍衛别一人與殿中監尚藥]

[奉御等監視藥成醫佐以上先嘗]

[然後封印寫本方方後具注年月]

[日監藥者遍署名俱奏餌藥之日]

[尚藥]奉[御先嘗次殿中監嘗次皇]

[太]子嘗然後[進御其中宫及東宫]

[準]此

[諸太醫]署每歲[常合傷寒時氣瘧痢]

(對應《天聖令·醫疾令》復原25)

傷中金瘡[諸藥以備人之疾病者]

圖二 Ot.3317令文位置復原圖

3.從Ot.3317文書看《醫疾令》條文的排列順序

如前文所述,Ot.3317文書所載爲唐《醫疾令》“合藥供御”條與“太醫署每歲合藥”條的殘文,而且這是兩條連續書寫的令文。

日本《令義解》所載《養老醫疾令》的相關條文順序爲,第23“合和御藥”條、第24“餌藥之日”條、第25“五位以上病患”條、第26“典藥寮合雜藥”條;丸山裕美子已將第23、24條合并爲“合藥供御”條,*丸山裕美子《養老醫疾令合和御藥條復原の再檢討》,頁24。對應於唐令的“合藥供御”條。而從《天聖令》看,《養老醫疾令》第25條對應於《天聖令》的宋8“在京文武職事官病患”條及唐10“文武職事五品以上官致使有疾患”條,《養老醫疾令》的第26條包含了宋11“翰林醫官院每歲量合諸藥”條(即對應於復原唐令的“太醫署每歲合藥”條)及唐20“諸州收采醫藥合藥散給”條的部分内容。也就是説,如果按照《養老醫疾令》的順序,是在類似唐令“合藥供御”及“太醫署每歲合藥”的條目中間,加入了關於官員病患的一條令文。這顯然與Ot.3317文書所反映的唐令令文排列順序不同。

程錦在整理《天聖令》時亦已指出,唐令條文的排列邏輯與日本《養老令》並不相同。《天聖醫疾令》是先中央後諸州,而《養老醫疾令》是先醫教後醫政,《天聖醫疾令》應是更符合唐令的邏輯。而程錦復原的唐代《醫疾令》相關條文順序是宋10“合藥供御”條、唐14“在内諸門及患坊進湯藥”條、宋11“翰林醫官每歲量合諸藥”條。她指明此三條都是與藥的和合及進上、散下有關,但唐14條的位置並不能確定,只是按邏輯推測置於宋10條和宋11條之間。*《天一閣藏明鈔本天聖令校證(附唐令復原研究)》,頁555—562。唐14條爲:

諸在内諸門及患坊,應進湯藥,但兼有毒藥者,並對門司合進。不得進生藥。*《天一閣藏明鈔本天聖令校證(附唐令復原研究)》,頁411。

也是講關於進藥的規定,從内容上看確實是與“合藥供御”條可以銜接。丸山裕美子在復原唐令時也采用了這種排序。*丸山裕美子《北宋天聖令による唐日醫疾令の復原試案》,頁34。然而,Ot.3317文書顯示唐令的“合藥供御”條與“太醫署每歲合藥”條是連接在一起的,“在内諸門及患坊進湯藥”條不應在二者之間。也就是説,從《天聖令》條文復原唐令的話,順序應是宋10、宋11、唐14,或者唐14、宋10、宋11。從邏輯上説,“合藥供御”應在最前,則宋10、宋11、唐14的可能性更大,即“合藥供御”—“太醫署每歲合藥”—“在内諸門及患坊進湯藥”的順序。

總之,Ot.3317文書前3行唐《醫疾令》“諸合藥供御”條與文書後2行唐《醫疾令》“太醫署每歲合藥”條,是兩條連續排列的唐令,相關的復原研究應以此爲準進行修正。

二

龍谷大學圖書館藏Ot.4866文書,尺寸爲4.6×3.4cm,有烏絲界欄。録文如下:

(前缺)

1. ]

(後缺)

《大谷文書集成》録有此件文書,定名爲“佛典片”,*小田義久主編《大谷文書集成》叁,京都法藏館,2003年,頁50—51。《吐魯番文書總目(日本卷)》亦定名爲“佛典小殘片”。*陳國燦、劉安志主編《吐魯番文書總目(日本卷)》,頁300。但通過仔細比對,可知此殘片亦是唐令。

圖三 Ot.4866《喪葬令》殘片

《唐六典》卷一八“鴻臚寺·司儀署”條有:

凡引、披、鐸、翣、挽歌、方相、魌頭、纛、帳之屬亦如之。(三品已上四引,四披,六鐸,六翣;挽歌六行三十六人;有挽歌者,鐸依歌人數,已下準此……)*《唐六典》卷一四,頁508。

《開元禮》卷三《序例下·條制》及《通典》卷八六《禮·喪制·器行序》也有類似記載。*《大唐開元禮》卷三,北京,民族出版社影印,2000年,頁34。《通典》卷八六,北京,中華書局點校本,1988年,頁2338—2339。《唐令拾遺》即據《唐六典》注文復原出一條唐《喪葬令》。*《唐令拾遺》,頁757—758。此外,《天聖令》宋17條有:

諸引、披、鐸、翣、挽歌,三品以上四引、四披、六鐸、(有挽歌者,鐸依歌人數。以下準此。)六翣,挽歌六行三十六人……*《天一閣藏明鈔本天聖令校證(附唐令復原研究)》,頁687。

吴麗娱先生據此並參酌《唐六典》復原出唐令爲:

諸引、披、鐸、翣、挽歌,三品以上四引、四披、六鐸、六翣,挽歌六行三十六人(有挽歌者,鐸依歌人數,以下準此。)……*《天一閣藏明鈔本天聖令校證(附唐令復原研究)》,頁688。

吴先生特别指出“有挽歌者,鐸依歌人數,以下準此”句的位置問題,《唐六典》是在“挽歌六行三十六人”句後,而《天聖令》則是在“六鐸”後且爲小字注。在没有進一步證據的情況下,確實極難判别,吴先生此處只是暫從《唐六典》。

圖四 Ot.3317令文 位置復原圖

根據上文討論,可以將Ot.4866所載“引披鐸翣挽歌”條唐令根據文書格式復原清本如下,殘片以外的文字用“[ ]”標出。

[諸引披鐸翣挽歌三品以上四引四披六]鐸有挽哥者鐸依 (對應《天聖令》復原20)

[歌人數以下準此六翣挽歌六行三十六人五品已上二引]

[二披四鐸四翣挽歌四行十六人九品已上〔二〕]

[〔引二披〕二鐸二翣其執引披者皆布幘布深衣]

[挽歌白練幘白練褠衣皆執鐸綍]

三

大谷文書中的Ot.3317與Ot.4866文書分别爲《醫疾令》與《喪葬令》抄本殘片,這無疑是唐代令文的重要發現,雖然只有寥寥數字,但對於我們了解唐令原貌具有重要意義,前文已詳細論及。按唐前期曾經數次删改令文,已知的便有武德令、貞觀令、永徽令、開元七年令、開元二十五年令等。敦煌所見《東宫諸府職員令》即爲永徽令,而P.2819《公式令》則可定爲開元令。*劉俊文《敦煌吐魯番唐代法制文書考釋》,北京,中華書局,1989年,頁197—198,228—229。本文提到的 Ot.4866 《喪葬令》殘片,不同於《唐六典》,而是同於《天聖令》。如果按一般認爲的《天聖令》唐令藍本爲開元二十五年令的話,*見戴建國《〈天聖令〉所附唐令爲開元二十五年令考》,榮新江主編《唐研究》(14),北京大學出版社,2008年,頁9—28;坂上康俊《〈天聖令〉藍本唐令的年代推定》,何東譯,《唐研究》(14),頁29—39;坂上康俊《天聖令藍本唐開元二十五年令説再論》,《史淵》147,2010年,頁1—16。但對於開元二十五年令説也有一些疑問,見盧向前、熊偉《〈天聖令〉所附〈唐令〉爲建中令》,《國學研究》第22卷,北京大學出版社,2008年,頁1—28;黄正建《〈天聖令〉附〈唐令〉是開元二十五年令嗎?》,《中國史研究》2007年第4期,頁90。Ot.4866 有可能屬開元二十五年令。而Ot.3317《醫疾令》並未見有可以判斷年代的信息,也就無從得知究竟是唐代哪一時期的令文,只能模糊地稱其爲唐令了。

算上龍谷大學圖書館藏Ot.3317《醫疾令》、Ot.4866《喪葬令》與旅順博物館藏LM20-1453-13-04《户令》,目前已知的吐魯番出土唐令殘片有三件。此前僅知敦煌出有前述兩種唐令,其中《永徽東宫諸府職員令》鈐有“涼州都督府之印”,且P.4634抄本末尾有“沙州寫律令典趙元簡初校”、“典田懷悟再校”、“涼州法曹參軍王義”,無疑是官方的正式抄本。這也説明令文是先頒下至涼州都督府,沙州再從涼州抄寫而來。*池田温《隋唐律令與日本古代法律制度的關係》,《武漢大學學報》1989年第3期,頁93;雷聞《俄藏敦煌Дx.06521殘卷考釋》,頁13,注42。而沙州也有專門的“寫律令典”來抄寫、校對令文。此外,唐代沙州、西州的官頒道經,也是自涼州而來。*榮新江《唐代西州的道教》,季羨林、饒宗頤、周一良主編《敦煌吐魯番研究》第4卷,北京大學出版社,1999年,頁139。由此或可推測,西州的律令可能也是自涼州抄來。

值得注意的是Ot.4866的出土地點。《大谷文書集成》在該文書下標注有“チキトム出土”。*小田義久主編《大谷文書集成》叁,頁50—51。“チキトム”在吉川小一郎日記中又稱爲治格墩。吉川小一郎於1911年3月16日到達治格墩,並在距此東南1里的古城遺址中發掘得到回鶻文殘紙。*吉川小一郎《支那紀行》,載《新西域記》第2卷,東京,有光社,1937年;此據章瑩譯《敦煌見聞》,載《絲路探險記》,烏魯木齊,新疆人民出版社,1998年,頁296。從吉川小一郎所記里程看,治格墩(チキトム)無疑就是晚清民國時人所稱之齊克騰木,即今吐魯番地區鄯善縣七克臺鎮。而所謂古城應即七克臺古城,此城1982年尚出土過回鶻文佛經。*新疆維吾爾自治區文物局編著《新疆維吾爾自治區第三次全國文物普查成果集成·吐魯番地區卷》,北京,科學出版社,2011年,頁34。此唐令殘片亦應是此城出土。黄文弼先生指出此古城遺址即唐代赤亭守捉所在。*黄文弼《高昌疆域郡城考》,原載《北京大學國學季刊》1932年第1期;此據黄烈編《黄文弼歷史考古論集》,北京,文物出版社,1989年,頁163。出土文獻中所見赤亭鎮自然也是在此地,屬西州蒲昌縣,位於自伊州至西州的南、北二道交匯處,是西州的東面門户,位置極爲重要。*陳國燦《唐西州蒲昌府防區内的鎮戍與館驛》,《魏晉南北朝隋唐史資料》第17輯,武漢大學出版社,2000年,頁94—96。在赤亭守捉(或赤亭鎮)故址出土唐令殘片,頗值得尋味。唐代的守捉或軍鎮在日常事務中,會用到律令。那麽西州的赤亭守捉(或赤亭鎮)很可能存有一份唐令抄本,這大致可以反映出唐令在基層的行用情形。

總之,大谷文書中的Ot.3317與Ot.4866文書爲唐令抄本殘片。其中Ot.3317文書載有兩條唐《醫疾令》,其前3行爲“諸合藥供御”條,後2行爲“太醫署每歲合藥”條。Ot.4866文書則爲唐《喪葬令》“引披鐸翣挽歌”條。這兩件文書雖然殘存文字不多,但涉及的三條令文,對於相關唐令的復原和排序都有重要價值。現將復原令文結果標點如下,文書所見文字用字下點標出:

《醫疾令》:

諸合藥供御,在内諸省,省别長官一人,並當上大將軍、將軍衛别一人,與殿中監、尚藥奉御等監視;藥成,醫佐以上先嘗,然後封印;寫本方,方後具注年、月、日,監藥者遍署名,俱奏。餌藥之日,尚藥奉御先嘗,次殿中監嘗,次皇太子嘗,然後進御。其中宫及東宫準此。

太醫署,每歲常合傷寒、時氣、瘧痢、傷中、金瘡諸藥,以備人之疾病者。

《喪葬令》:

諸引、披、鐸、翣、挽歌三品以上四引、四披、六鐸、有挽歌者,鐸依歌人數,以下準此。六翣,挽歌六行三十六人,五品已上二引、二披、四鐸、四翣,挽歌四行十六人;九品已上〔二引、二披、〕(?)二鐸、二翣。其執引、披者,皆布幘、布深衣,挽歌白練幘、白練褠衣,皆執鐸綍。

附記: 本文得到榮新江、游自勇等先生指教,謹致謝忱!