儿童肌部室间隔缺损介入治疗效果分析

2017-07-24张金盈

张 力,张金盈

郑州大学第一附属医院心内科 郑州 450052

儿童肌部室间隔缺损介入治疗效果分析

张 力,张金盈#

郑州大学第一附属医院心内科 郑州 450052

#通信作者,男,1967年5月生,博士,教授,主任医师,研究方向:冠心病及心律失常机制,E-mail:jyzhang@zzu.edu.cn

儿童;肌部室间隔缺损;介入治疗;治疗效果

儿童肌部室间隔缺损(muscular ventricular septal defect,mVSD)较少见,占室间隔缺损(VSD)的5%~20%[1]。由于mVSD有自然闭合倾向,需要治疗的mVSD仅占VSD的1%~5%[2]。虽然目前对于没有合并血流动力学异常的mVSD是否需要封堵治疗尚有争议[3],但从预防感染性心内膜炎的角度考虑,即使是小的缺损也应该尽早接受介入治疗。近年来,随着对mVSD解剖学认识和操作技巧的提高,mVSD介入封堵技术已日趋成熟,特别是mVSD专用Amplatzer封堵器和抗折鞘的应用提高了mVSD的治疗成功率,并降低了手术的并发症,推动了介入治疗的发展。目前经皮导管介入封堵术已成为治疗单孔型mVSD的首选方法,但适应证的严格把握以及熟练的操作技巧仍是减少并发症的重要手段[4]。该研究对儿童mVSD的经皮导管介入治疗的效果进行了探讨。

1 临床资料

1.1 一般资料 回顾性分析2009年3月至2015年7月在郑州大学第一附属医院心内科接受介入治疗的儿童mVSD患者的资料。入选标准:①年龄≥3岁,体重≥5 kg。②有外科适应证的单孔型mVSD。③mVSD直径3~12 mm。排除标准:①非动力型重度肺动脉高压或合并艾森曼格综合征。②分散的多孔型mVSD 。③合并其他需要外科手术矫正的心脏畸形。共17例患儿符合标准,其中男6例,女11例;年龄75.0(61.0,83.0)个月,体重23.6(20.5,27.5) kg;左室直径(36.09±2.66) mm,右室直径(14.80±1.66) mm,左室射血分数(54.23±7.14)%;12例术前心脏彩超示肺动脉高压的患者术中右心导管测肺动脉压力为(43.75±5.32) mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),心脏彩超示mVSD直径(5.82±1.23) mm。

1.2 介入治疗器械及方法 mVSD专用肌部室间隔缺损封堵器,传输鞘选择6-8F的抗折鞘(北京华医圣杰科技有限公司)。根据左室造影测量选择封堵器(在左室面缺损直径的基础上加1~2 mm)。全麻下穿刺股动、静脉(或右颈内静脉),沿股静脉给予普通肝素(1 mg/kg),J形导丝指引下送5F猪尾导管至左室于左前斜位40°~50°+头位20°~25°行左心室造影,结合心脏彩超测量结果预选封堵器及输送鞘型号。J形导丝指引下送6F多功能导管至肺动脉,沿导管送抓捕器至肺动脉处,长超滑导丝指引下送5FJR3.5造影导管,通过mVSD后送长超滑导丝至肺动脉处,抓捕器捕获后拉出体外,建立经室间隔缺损的动静脉轨道,沿轨道送入适当型号的抗折输送鞘,在X线透视监测下沿抗折输送鞘送体外装载好的封堵器至缺损处,依次释放封堵器左盘及右盘。再次左心室造影判断封堵器形态、位置及有无残余分流。如无异常,释放封堵器并退出输送鞘(其中一例患者未建立轨道,通过逆向法释放封堵器)。对于术前彩超显示有肺动脉压增高的患者,封堵器释放后第3天重复彩超检查测量肺动脉压力。术后所有患者均局部加压包扎24 h。

1.3 检测指标 术后监测血压、心律及血氧饱和度,观察并记录有无异常症状及体征,穿刺部位有无出血及血肿。于术后第3天常规检查心脏彩超,观察封堵器位置、有无残余分流及各瓣膜有无异常反流及关闭不全,测量并记录左室直径、右室直径、左室射血分数、肺动脉压力。术后第1、6、12个月在该院门诊复查心脏彩超及心电图,观察上述指标的变化。

1.4 统计学处理 采用SPSS 20.0进行分析,应用重复测量数据的方差分析比较手术前后左室直径、右室直径、左室射血分数和肺动脉压力的变化,检验水准α=0.05。

1.5 结果

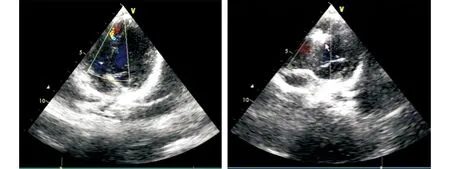

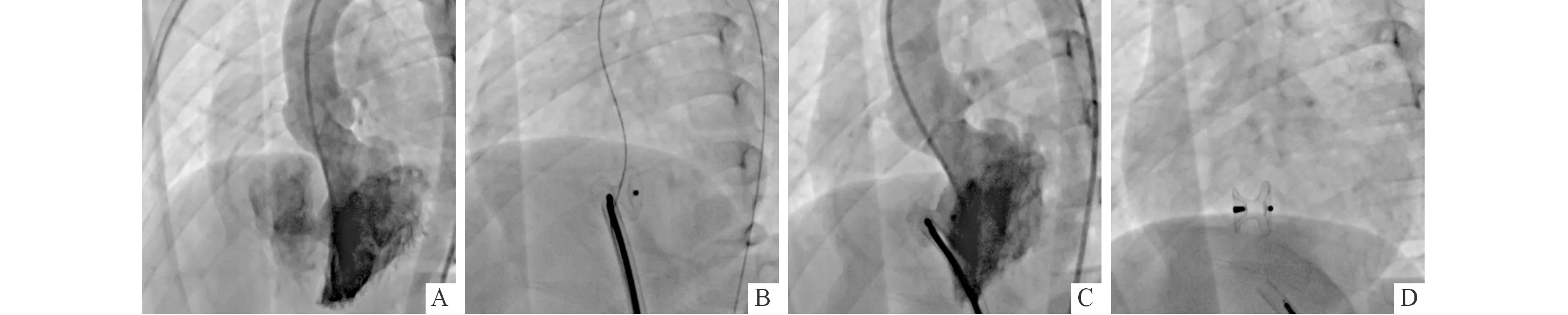

1.5.1 手术情况 所有患儿mVSD均成功封堵,3例通过建立右股动脉至右锁骨下静脉钢丝轨道进行封堵;1例未能建立轨道,通过逆向法进行封堵;余通过常规右股动脉至右股静脉钢丝轨道进行封堵。术中12例即刻完全封堵,5例存在微-少量残余分流;左心室造影示mVSD直径(7.00±2.34) mm,所用封堵器直径(8.57±2.79) mm;12例术前测量肺动脉压力增高,封堵前后心脏彩超测肺动脉压力差异有统计学意义[(45.58±6.84) mmHg和(41.58±5.33) mmHg,t=6.983,P<0.001)]。心脏彩超检查结果见图1,左室造影见图2。

左:术前彩超示室间隔肌部左向右五彩血流;右:术后室间隔肌部可见封堵器强回声。图1 心脏彩超检查

A:术前左前斜位50°+头位20°左心室造影图像;B、C:置入封堵器后左心室造影图像;D:释放封堵器后图像。图2 左室造影检查

1.5.2 术后并发症 术后出现的并发症包括左前分支传导阻滞2例,一过性血尿1例,少量心包积液1例;除三尖瓣腱索部分断裂1例外,无器械相关性栓塞、严重瓣膜反流等其他并发症。术后第3天常规心脏彩超检查示所有封堵器位置均良好、无明显残余分流,除1例三尖瓣明显反流外,其余患者各瓣膜无反流及关闭不全加重现象。

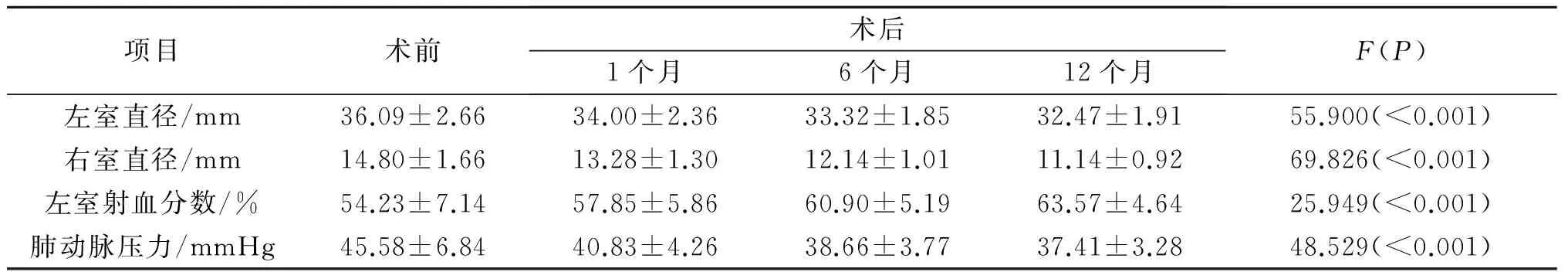

1.5.3 随访结果 术后随访(33.57±14.42)个月。随访期间无瓣膜反流加重、封堵器脱落、恶性心律失常、感染性心内膜炎等严重并发症发生,患者左室直径、右室直径、左室射血分数和肺动脉压力均有不同程度改善(表1)。

表1 封堵前后左室直径、右室直径、左室射血分数和肺动脉压力比较(n=12)

2 讨论

儿童mVSD比较少见,由于缺损可单一或散发出现在室间隔肌部的任何部位,故治疗难度较大;同时由于mVSD远离心脏传导系统及瓣膜,因此严重并发症的发生率也很低。目前治疗mVSD有以下方法。①开胸手术修补:该方法曾是治疗mVSD的首选。优点是不受患儿年龄、体重及mVSD位置和类型的限制;缺点是手术创伤大,并发症(残余分流、传导阻滞、室壁瘤、左室收缩功能下降等)和围手术期死亡率高,但目前仍是多孔型巨大型mVSD的首选。②经导管介入治疗:该方法优点是微创、安全、有效,目前是成人单孔型mVSD治疗的首选方法,随着专用封堵器和新型输送鞘的研发应用,其在儿童mVSD治疗中显示出同等的安全性和有效性。缺点是技术难度大,对术者要求高,<3岁及低体重的婴儿仍受限制。③杂交封堵术:包括直视杂交封堵和经右心室杂交封堵。该方法优点是外科手术风险有所降低,扩大了经导管介入治疗的范围,基本不受患儿年龄体重的影响[5-6];缺点是较经导管介入治疗仍有较大创伤和风险。

在该研究中作者回顾性分析了17例儿童mVSD的经导管介入治疗资料,除1例术中三尖瓣腱索部分断裂导致三尖瓣中度反流外,围手术期和随访期均无严重并发症发生,进一步验证了经皮导管介入治疗儿童mVSD的安全性与有效性。经导管封堵VSD的操作过程中可能损伤三尖瓣及腱索,主要是由于钢丝轨道从腱索中通过,此时若强行沿轨道钢丝推送导管或鞘管,易导致腱索断裂。为避免三尖瓣腱索损伤,应在左前斜位加头位投照上观察导丝轨道走形,若扭曲应重新建立轨道。另有报道[7]称应用猪尾导管经三尖瓣至肺动脉可以减少进入腱索的机会,从而避免损伤三尖瓣及腱索,但术后有2例患儿出现左前分支传导阻滞(虽传导阻滞多发生于膜部、膜周部VSD,部分稍高位mVSD仍易发生传导系统并发症,其中也不排除手术操作时导管机械损伤等因素)。另外在该研究中5例术中存在微-少量残余分流,1例出现分流相关性血尿,但在72 h后复查心脏彩超示残余分流消失,考虑术中对比剂可能是从封堵器网眼中渗出,而非封堵不完全所致。在该组患者中有12例合并肺动脉高压,在封堵成功后即刻有明显下降,在随访的过程中仍有不同程度的降低,但直至随访结束仍未能完全恢复正常。肺动脉压出现即刻下降的原因可能一方面与封堵后肺循环血流量减少有关;另一方面与肺动脉重构不严重有关,但这种肺动脉重构导致的中层平滑肌细胞明显增生肥厚也可能是这部分患者肺动脉压力始终未能恢复正常的原因[8]。

1998年mVSD专用Amplatzer封堵器的研制与应用,有力推动了mVSD的介入治疗[9]。目前类似的国产肌部室间隔封堵器已成为国内应用最广泛和最有效的mVSD封堵器,在成人mVSD患者的随访结果中显示出高的手术成功率和低的并发症发生率[10]。除对mVSD解剖学认识的提高、器械以及技术的发展,经导管介入治疗的通路的多样化也在一定程度上降低了手术难度和并发症的出现,由于mVSD尤其是心尖部VSD位置较膜部VSD明显降低,常规的股动-静脉轨道由于角度太大,输送鞘一方面难以推送至左心室,另一方面对输送鞘的抗折性要求也更高,因此在术前需要明确mVSD与心尖的相对位置,以选择合适的通路建立轨道。若mVSD位于室间隔中部或近膜周部时,可建立经右股动脉至右股静脉的钢丝轨道;若缺损距心尖的距离较近时,宜选择颈内静脉为入路,尽可能使轨道顺滑,避免对心脏的结构造成损伤。

此外,不同于室间隔膜部缺损,mVSD周边均为有较大幅度舒缩活动的肌型组织,因此不易对缺损直径做出准确的判断,为避免封堵器过小引起的残余漏以及过大引起的因内皮化不全所致的潜在血栓风险,往往需要反复调整封堵器大小,为避免反复建立输送轨道引起的机械损伤和由增加X线透视时间引起的电离损伤,作者建议采用保留轨道导丝的释放方式,以实现快速的封堵器更换。

适应证的严格把握是减少并发症的重要手段,由于儿童血管直径较细,为避免较粗的输送鞘对血管造成损伤,对于年龄<3岁,体重<5 kg、mVSD直径>12 mm者不宜行封堵治疗。临床实践发现,对于单孔型mVSD,使用合适的封堵器型号很少会出现残余漏,而分散的多孔型mVSD由于封堵器未能完全封闭和覆盖缺损口而出现明显的残余分流,因此对于单孔型mVSD可视为介入封堵的适应证,但术前要通过经胸彩色多普勒或经食管彩超甚至高质量的心脏MRI仔细评估mVSD直径的大小。对于合并中重度的肺动脉高压患儿,封堵治疗需谨慎,宜常规进行右心导管检查,对于动力型肺动脉高压患儿可进行试封堵,肺动脉压力不升或即刻降低可释放封堵器。

综上所述,对有适应证的儿童mVSD患者经导管介入治疗安全、有效,可以避免外科手术相关并发症,详细的术前、术中影像学评估和熟练的操作技巧是减少并发症和放射性损伤的重要手段。

[1]RUDOLPH A.Ventricular septal defect congenital diseases of the heart:clinical-physiological considerations[M].NY:Futura Publishing Company, 2001:197

[2]AMIN Z,CAO QL,HIJAZI ZM.Closure of muscular ventricular septal defects:transcatheter and hybrid techniques[J].Catheter Cardiovasc Interv,2008,72(1):102

[3]BEEKMAN RH 3rd. Closing the ventricular septal defect because you can: Evidence-averse care?[J].J Pediatr,2007,150(6):569

[4]ZARTNER P,CHRISTIANS C,STELTER JC,et al.Transvascular closure of single and multiple muscular ventricular septal defects in neonates and infants<20 kg[J].Catheter Cardiovasc Interv,2014,83(4):564

[5]冯娟,王玉林.肌部室间隔缺损的诊断和治疗[J].实用儿科临床杂志,2007, 22(1):73

[6]乔俊杰,赵文增,文冰,许华山.经胸微创封堵术在治疗小儿室间隔缺损中的应用[J].郑州大学学报(医学版),2015, 50(2):294

[7]DJER MM,LATIFF HA,ALWI M,et al.Transcatheter closure of muscular ventricular septal defect using the Amplatzer devices[J].Heart Lung Circ,2006,15(1):12

[9]AMIN Z,GU X,BERRY JM,et al.New device for closure of muscular ventricular septal defects in a canine model[J],1999,100:320

[10]HOLZER R,BALZER D,CAO QL,et al.Device closure of muscular ventricular septal defects using the Amplatzer muscular ventricular septal defect occluder: immediate and mid-term results of a U.S. registry [J].J Am Coll Cardiol,2004,43(7):1257

(2016-11-12收稿 责任编辑赵秋民)

10.13705/j.issn.1671-6825.2017.04.033