江苏句容姊妹桥村东山土墩墓发掘简报

2017-07-18南京博物院镇江博物馆句容市博物馆

南京博物院 镇江博物馆 句容市博物馆

江苏句容姊妹桥村东山土墩墓发掘简报

南京博物院 镇江博物馆 句容市博物馆

2016年4—10月,镇江博物馆对句容市边城镇姊妹桥村东山土墩墓进行发掘,发现一座商周时期墓葬(M4)及相邻器物群(Q1)。M4的形制比较特殊,填土围坑、坑内层层压实土作棺床,棺床四周挖浅基槽置放木炭,木炭层外挖柱洞建造墓上建筑。土墩墓中类似M4这种形制的墓葬,在宁镇地区尚属首见。根据出土器物形制特点可断定东山土墩墓的年代为春秋晚期。

宁镇地区 土墩墓 棺床 春秋晚期

一、概况

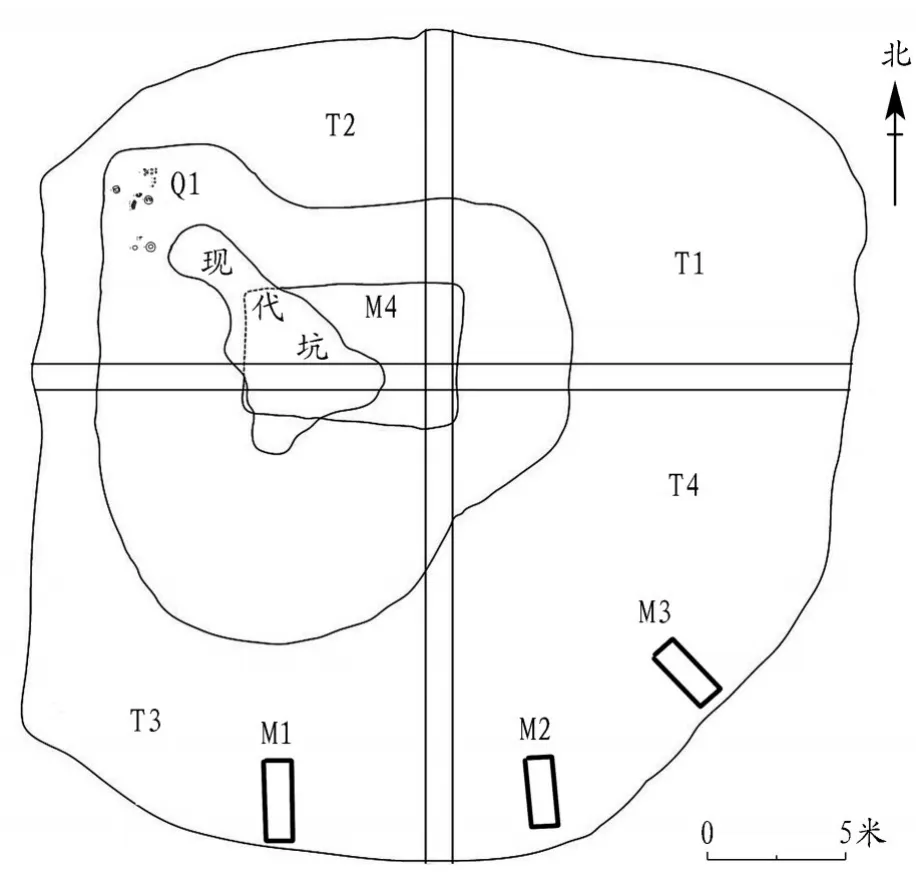

为配合江苏句容抽水蓄能电站的建设,2014年3—4月,南京博物院对该电站占地范围进行考古调查及勘探,东山土墩墓即在此次调查中被发现。2016年4—10月,在江苏省文物局及南京博物院的组织、领导下,南京博物院考古研究所与镇江博物馆组成联合考古队对该项目涉及到的文物点进行抢救性发掘,镇江博物馆负责发掘东山土墩墓。该次发掘采用四分法,开方4个,编号为T1—T4。共发现3座明清时期墓葬,1座商周时期墓葬(2016JBZDM4,简称M4),1个器物群(2016JBZDQ1,简称Q1)。

图一//东山土墩墓位置示意图

东山土墩墓位于句容市边城镇姊妹桥村东山顶(图一),距村东约500米,该村现已不存。该土墩墓东南,直线距离高仑村400米。土墩西侧有新开南北向山路穿过。现地表种植有香樟树。地理坐标为北纬32°6 29.268、东经119°15 46.76,高程74米。平面呈不规则椭圆形,南北长29.3、东西宽27.9、高2.3米(图二;封二‥1)。挖掘机在土墩中部偏西北处挖了一个大坑,土墩顶部已遭严重破坏。地表可见大量印纹硬陶片,纹饰有方格纹、席纹等。

图二//东山土墩墓平面图

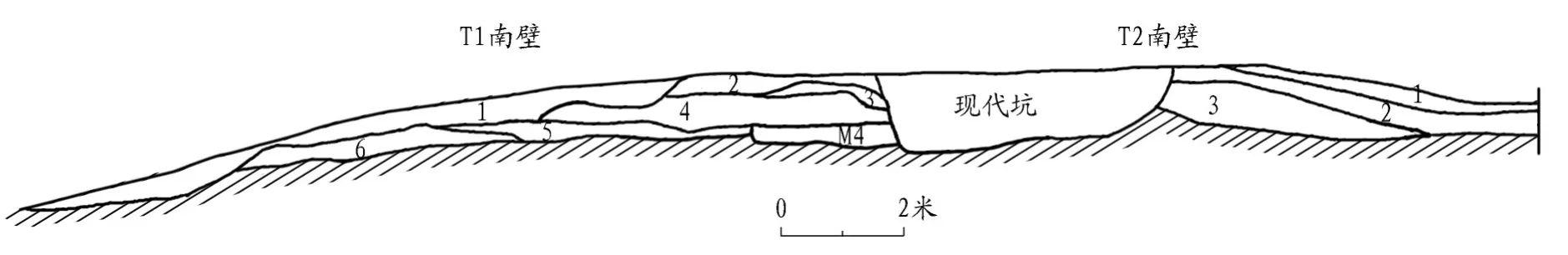

图三//东西隔梁剖面图

二、地层堆积

根据土质土色该墩共分为6层,6层以下为生土。以T1、T2南壁剖面为例进行介绍(图三)。

第1层:表土层,土色为灰褐色,土质松软,内含陶片、树竹根茎等。深0~2.3、厚0~0.6米。表土中部被破坏。土墩南部有三座明清时期墓葬,开口于该层下,此次简报不对这三座墓葬进行介绍。

第2层:土色为黄色,土质较硬,内含青砖块、青白瓷片等。深0~1.1、厚0.2~0.5米。

第3层:土色为黄灰色,土质较硬,土质较纯,含零星石块。深0.25~1.2、厚0.15~1米。分布于土墩墓的中、东部。第3层及以下为土墩墓的堆土。器物群Q1开口于第3层下。

第4层:土色为红褐色,土质松散,呈颗粒状,分布于土墩中部,为土墩墓中心墓葬的封土。深0.45~1.05、厚0~0.8米。中心墓葬M4开口于第4层下。

第5层:土色为黄褐色,土质疏松、较纯,分布于土墩墓的中、东部,为营建土墩墓的第二次堆土,属于建造堆积。本层是从土墩外围向土墩中部堆积围成一个大坑,形成M4墓坑。深0.9~1.25、厚0~0.4米。

第6层:土色为深黄色,土质较硬、较纯,为营建土墩墓的第一次堆土,为建造堆积。该层堆积分布于土墩中心墓M4的四周,但M4的西侧不见该层堆积,估计被现代坑所破坏。其如“围笼”般围住中心墓葬,此层堆积可称作“围笼”。深0.95~1.7、厚0~0.4米。

三、遗迹与遗物

现对土墩内发现的墓葬M4、祭祀器物群Q1介绍如下。

1.墓葬

M4位于土墩中心偏西,开口于第4层下,平面形状为不规则长方形,西部被现代坑打破。东西长6.86、南北宽4.4~5.1米(图四;封二‥2)。根据堆积差异,其内堆积可分两大层。

推测营建该墓葬的具体方法为:堆筑第5层土的时候从土墩外围向土墩中部堆积围成一个大坑,形成M4墓坑,墓坑深0.45~0.65米。在墓坑里堆土作棺床,也就是M4的②A及②B,②A层为黄土层、②B层为褐黄土层,②层均有压实迹象。在棺床上再铺一层土形成置放遗体的地面,即①层,①层为深黄色土层,①层面上有小面积的分布不均匀的炭灰层,炭灰层极薄,几乎一刮即不见,形成原因未知,未发现明显的葬具痕迹。而后,在①层上四周挖浅沟槽,沟槽深约0.04、宽约0.5米,沟槽内填放木竹炭,从平面上看呈条带状,应为长方形的闭合形状,木炭圈并不是严格顺着棺床的边缘建造,北侧木炭沟槽在棺床北缘的内侧。在棺床的外侧四周建造柱洞,柱洞大小不一,共有10个(ZD1—ZD10)(表一)。柱洞剖面皆为垂直形状,无倾斜,也就是说,柱洞所承载的木柱应为垂直形态,M4的墓上建筑的墙壁为垂直状。

图四//M4平、剖面图

图五//M4出土器物图

表一//柱洞尺寸表

M4的随葬品置放于棺床的东北部,共有9件(封二‥4)。

陶鼎4件。M4‥1,夹砂红陶,折沿、侈口、直腹、近平底,半圆形鼎足,沿面两侧有一对陶耳。口径24.7、高21.4厘米(图五‥ 1;封二‥5)。M4‥2,夹砂红陶,折沿、侈口、弧腹、近平底,铲形鼎足。口径22.5、高11.8厘米(图五‥2)。M4‥3,夹砂红陶,折沿、侈口、直腹、平底,半圆形鼎足。口径21.6、高15.7厘米(图五‥3)。M4‥4,夹砂灰陶,折沿、侈口、直腹、近平底,半圆形鼎足,器顶两侧有一对陶耳。器身略变形。口径23.5、高25厘米(图五‥ 4;封二‥6)。

原始瓷盏5件。尖唇、敞口、微束腹。M4‥5,平底,内壁有螺旋纹。土黄色陶胎,通体施青绿色釉。口径7.6、底径3.6、高3.9厘米(图五‥ 5;封三‥1)。M4‥6,平底略内凹。灰白色陶胎,通体施青绿色釉。口径8、底径4.9、高3.6厘米(图五‥ 6;封三‥2)。M4‥7,平底略内凹。土黄色陶胎,通体施墨绿色釉,大部脱落。口径7.8、底径4.6、高3.3厘米(图五‥7)。M4‥8,平底。土黄色陶胎,通体施墨绿色釉,大部脱落。口径8、底径4、高2.9~3.1厘米(图五‥8)。M4‥9,平底,内壁有螺旋纹。土黄色陶胎,通体施棕色釉,大部脱落。口径7.7、底径4.1、高3.8~4.2厘米(图五‥9)。

图六//Q1平、剖面图

2.器物群

Q1位于土墩的西北部,第3层下开口,置放于第4层上。Q1共出土器物19件,分布很分散,似不是一次性置放,推测是不同时间段置放的祭祀器物;而且多数器物破碎非常严重,极有可能是有意为之(图六;封二‥3)。置放Q1的地面南北向略微倾斜(南高北低),东西向比较平整,这种相对平整的地面似乎人为修整而成。

(1)原始瓷盏7件。尖唇、敞口、直腹、下腹斜内收。

Q1‥1,平底略内凹,内壁有螺旋纹,土黄色陶胎,通体施青绿色釉,大部脱落。口径7.3、底径3.6、高3.8厘米(图七‥1)。Q1‥2,平底,内壁有螺旋纹,土黄色陶胎,通体施青绿色釉,外壁釉几乎脱落殆尽。口径7.3、底径3.3、高3.7厘米(图七‥2)。Q1‥4,平底,内壁有螺旋纹,灰白色陶胎,施棕色釉,大部脱落。口径7.6、底径3.6、高4~4.2厘米(图七‥3)。Q1‥6,平底,灰白色陶胎,通体施青绿色釉,大部脱落。口径8.4、底径4、高3.2厘米(图七‥ 4;封三‥3)。Q1‥7,内壁有螺旋纹,灰白色陶胎,施棕色釉,大部脱落。器身略有变形。口径7.3、底径3.5、高3.6~3.9厘米(图七‥ 5;封三‥4)。Q1‥12,平底,内壁有螺旋纹,灰白色陶胎,施棕色釉,大部脱落。口径7.6、底径3.5、高4.2厘米(图七‥6)。Q1‥13,土黄色陶胎,通体施青绿色釉,大部脱落。口径7.9、底径3.5、高3.8厘米(图七‥7)。

(2)陶罐10件。

泥质陶罐8件。Q1‥5,泥质红陶,尖圆唇、敛口、鼓肩、弧腹斜内收、平底略内凹。素面。口径11.2、底径13.7、腹径18.2、高10.5厘米(图七‥8)。Q1‥15,泥质红陶,卷沿、侈口、弧肩、鼓腹、平底略内凹。肩部及以下饰席纹(图八‥4)。口径14、底径16、腹径23.2、高16.5厘米(图七‥9)。Q1‥18,残,腹部缺失。泥质红陶,尖圆唇、敞口、弧肩、底内凹。颈部饰弦纹,肩部及以下饰席纹。底径19.4、口径13、复原高度22厘米(图七‥10)。Q1‥19,残,仅剩口沿及肩部。泥质红陶,尖圆唇、侈口、弧腹。肩部饰弦纹,肩部以下饰复线方格纹。口径13.6、残高5.2厘米(图七‥11)。Q1‥3,残,仅剩腹部及以下。泥质灰陶,鼓腹、平底。饰席纹。底径16.5、腹径26.6、残高18厘米(图七‥12)。Q1‥11,泥质红陶,卷沿、侈口、鼓肩、弧腹、平底。肩部及腹部饰席纹(图八‥2)。口径14、底径13.6、腹径20.8、高14.5厘米(图七‥13)。Q1‥14,泥质红陶,尖唇、侈口、弧肩、鼓腹、平底。肩部饰梯格纹、腹部饰方格刻线纹(图八‥3)。口径12.6、底径14.1、腹径19.3、高13.1厘米(图七‥14)。Q1‥9,残,仅剩下腹部及底部。泥质红陶,斜直腹、平底。腹部饰菱形填线纹(图八‥1)。底径20.3、残高13.8厘米(图七‥15)。

硬陶罐2件。Q1‥16,卷沿、侈口、弧肩、鼓腹、平底。红褐色胎。肩部及以下饰席纹(图八‥ 5;封三‥5)。口径20、底径20.3、腹径28.7、高18.8厘米(图七‥16)。Q1‥17,尖唇、敞口、鼓肩、弧腹、凹平底。灰色胎。肩部及以下饰方格刻线纹(图八‥6)。口径17.4、底径18.5、腹径28.5、高19厘米(图七‥ 17;封三‥6)。

图七//Q1出土器物图

(3)其他陶器

器盖1件。Q1‥10,残,盖钮缺失。硬陶,圆唇、敞口、弧腹。土黄色胎,通体施棕色釉。盖径10.3、残高2.4厘米(图七‥18)。

陶纺轮1件。Q1‥8,泥质红陶,算珠形。直径2.8、高1.8厘米(图七‥19)。

东山土墩墓的器物大部分为素面,只有一些陶罐施纹饰,纹饰以席纹、方格刻线纹等为主(图八)。

三、结语

姊妹桥村东山土墩墓为一墩一墓形制,根据M4及Q1中陶器的形制特点以及与其他土墩墓陶器的对比可发现,Q1‥1、M4‥5原始瓷盏与德清独仓山D6M1‥7、D8M1‥6原始瓷盏形制非常近似[1],而且东山土墩墓中大多数原始瓷盏形制非常接近;Q1‥17硬陶罐与德清独仓山D6M1‥1硬陶罐皆为敞口、鼓肩、弧腹,形制近似。德清独仓山D6M1及D8M1为春秋晚期墓葬,那么姊妹桥东山土墩墓的年代也应为春秋晚期。

姊妹桥村东山土墩墓M4形制非常有特点,堆土围坑,在坑内压实土作棺床,而后在棺床四周挖浅基槽置放木竹炭,木竹炭沟四周又挖柱洞建造墓上建筑。这种形制的土墩墓还是首次发现。并且,姊妹桥村东山土墩墓位于宁镇山脉的南麓,这个区域发现的土墩墓较少,发掘数量更是有限,我们对该地区土墩墓的认识,与大港沿江区及茅山地区土墩墓相比,略显模糊。此次发掘,不仅让我们对宁镇山脉地区的土墩墓有了新的认识,而且为整个土墩墓的发现及研究提供了非常珍贵的资料。

图八//典型纹饰拓片

领队:何汉生

发掘:许鹏飞陈长荣王春燕翟忠华贡白云

绘图:陈长荣王春燕刘敏

照相:许鹏飞陈长荣

执笔:许鹏飞王春燕刘敏贡白云胡宁

[1]浙江省文物考古研究所、德清县博物馆:《独仓山与南王山——土墩墓发掘报告》,科学出版社2007年。

Brief Excavation Report of the Earthen Mound Tomb Located at Dongshan, Zimeiqiao,Jurong,Jiangsu Province

Nanjing Museum Zhenjiang Museum Jurong Museum

From April to October 2014,Zhenjiang Museum conducted an excavation on the earthen mound tomb located at Dongshan,Zimeiqiao Village in Jurong,Jiangsu province.The excavation revealed a tomb(M4)dating to the Shang and Zhou dynasties together with a group of burial objects(Q1).M4 has a special form and structure:the pit was formed by piled earth;layers of earth were compacted to form the coffin platform;shallow troughs were dug around the platform to put charcoals;foundation pits were dug for building overground structures.This burial structure of M4 is the first discovery of its kind in Ningzhen area.The forms of the unearthed burial objects suggest that this tomb dates back to the late Spring and Autumn period.

Ningzhen area;earthen mound tomb;coffin platform;late Spring and Autumn period

K871.3

A

(责任编辑:张平凤;校对:朱国平)

2017-02-16