骆驼墩文化简析

2017-07-18赵宾福郭梦雨

赵宾福郭梦雨

(吉林大学文学院考古学系 吉林长春 130012)

骆驼墩文化简析

赵宾福郭梦雨

(吉林大学文学院考古学系 吉林长春 130012)

骆驼墩文化是指分布于太湖西部以平底釜为典型陶器的一类遗存。主要遗址有江苏宜兴骆驼墩、宜兴西溪、溧阳神墩、江阴祁头山、锡山彭祖墩、高淳薛城,浙江余杭吴家埠、吴兴邱城等。通过分析目前已发表资料的各遗址,可以将骆驼墩文化统一划分为三期五段。骆驼墩文化早期年代应大体与马家浜文化早期、繁昌缪墩类遗存相当,晚期大致与马家浜文化的最晚阶段和以侯家寨上层为代表的侯家寨文化同时。

太湖西部 新石器时代 骆驼墩文化 分期 文化格局

长江下游环太湖地区的马家浜文化,定名于20世纪70年代[1]。围绕这一文化所开展的学术讨论,虽涉及问题很多,也取得了不少的成果,但是在文化的分布、分区、类型以及如何判定太湖周边地区发现的与马家浜文化年代相同的遗存的文化属性等问题上,学术界依旧存在较大的分歧。究其原因,主要在于“环太湖地区的工作以往多集中在太湖东南部,太湖西部和北部的考古工作相对开展的较少”[2]。

早在20世纪90年代,已有发掘者意识到了出土平底釜和鼎等器类的浙江吴家埠遗址的文化面貌比较特殊,并尝试性地提出了以浙江吴家埠、邱城为代表的马家浜文化吴家埠类型[3]。

伴随着2000年以来太湖西部和北部地区田野考古工作的逐渐增多,这种以平底釜为典型陶器的遗址群,引起了学者们更多的关注。一些学者主张将分布于太湖西部北抵江苏江阴,南至浙江余杭的半月形地带、年代大体相当于马家浜文化、以平底陶釜为典型器物的一类遗存,单独命名为一支新的考古学文化,称作“祁头山文化”[4]或“骆驼墩文化”[5],并将江苏宜兴骆驼墩、宜兴西溪、溧阳神墩、江阴祁头山、锡山彭祖墩,浙江余杭吴家埠、吴兴邱城等遗址确定为该文化的典型遗址。

2011年,“骆驼墩文化论坛——骆驼墩文化遗存与太湖西部史前文化”学术研讨会在宜兴召开。笔者曾于会上提到以骆驼墩遗址为代表的一类遗存,使我们真正认识到了太湖东、西部地区史前文化面貌的差异性,这两个地区虽“共饮一湖水”,但可能“不属一群人”[6]。考虑到以骆驼墩遗址为代表的遗存已经具备了相应的考古学文化“特征组合”、“年代范畴”和“分布范围”,故再次重申“骆驼墩文化”的命名,同时拟从目前发现的该文化各遗址出土材料的分组研究入手,对整个骆驼墩文化的期段和年代问题,再做一次简要的分析。

一、典型遗址分析

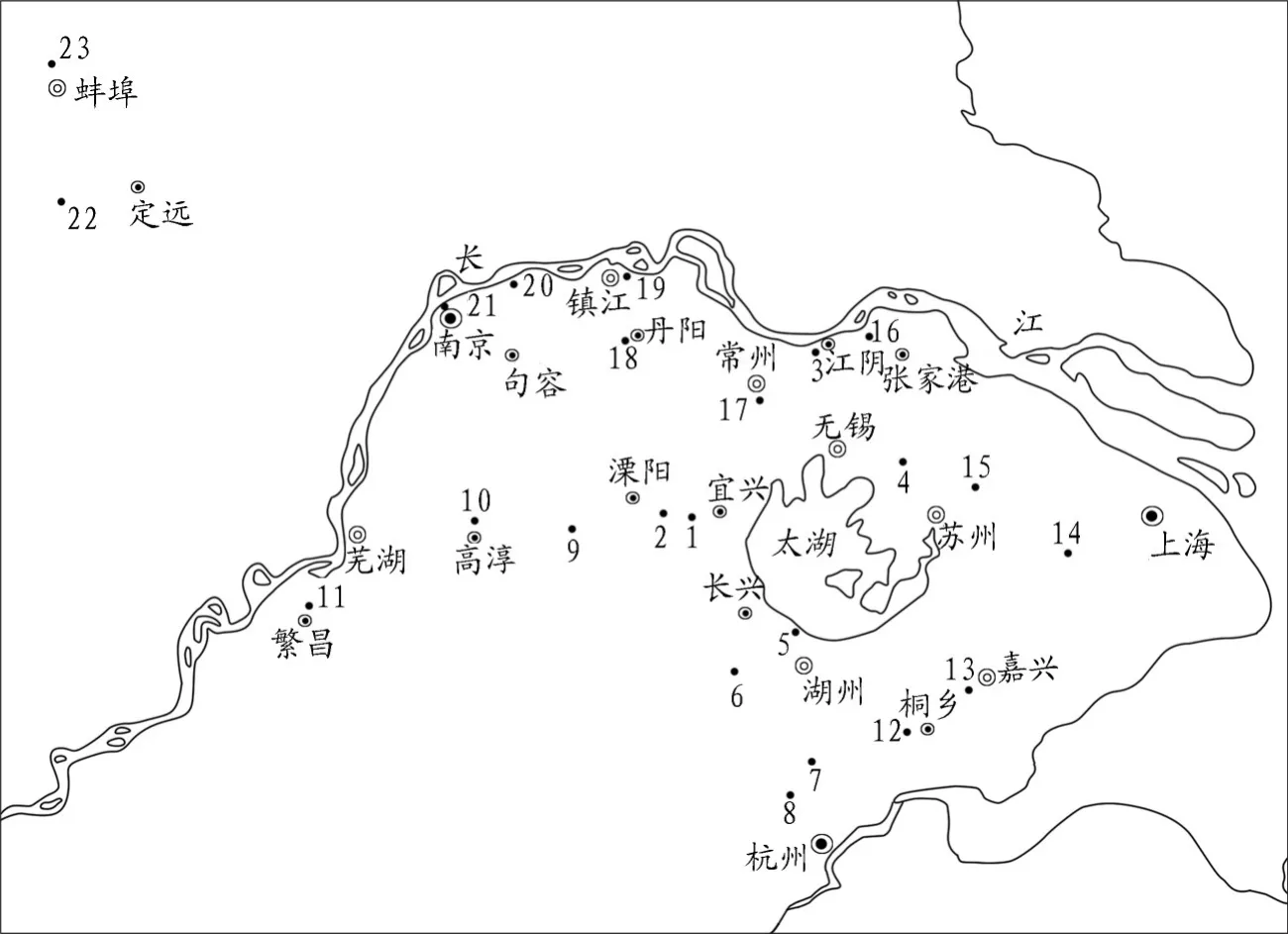

迄今为止,已发现包含有骆驼墩文化遗存的遗址,共有10余处(图一),其中宜兴骆驼墩遗址、江阴祁头山遗址和溧阳神墩遗址发表材料较为丰富,堆积层位较为清楚,可视为骆驼墩文化目前发现的三处典型遗址。

1.骆驼墩遗址的分组

骆驼墩遗址位于江苏省宜兴市,地处宜溧山地向平原的过渡地带。2001—2002年,南京博物院考古研究所、宜兴市文物管理委员会联合对遗址进行了发掘。发掘区分为南、北两部分,总面积1309平方米。相关材料见《江苏宜兴市骆驼墩新石器时代遗址的发掘》[7]、《江苏宜兴骆驼墩遗址发掘报告》[8]及《太湖西部骆驼墩文化遗存的初步认识》[9]。

图一//骆驼墩文化及周边其他文化遗址的分布示意图

从发表的材料来看,遗址各发掘区内的地层是统一的,其中属于骆驼墩文化的地层堆积主要是北区的⑩—③层,遗迹堆积有墓葬52座、瓮棺葬39座、灰坑5座、房址3座、大型贝类及螺壳堆积1处、祭祀遗迹4处等。

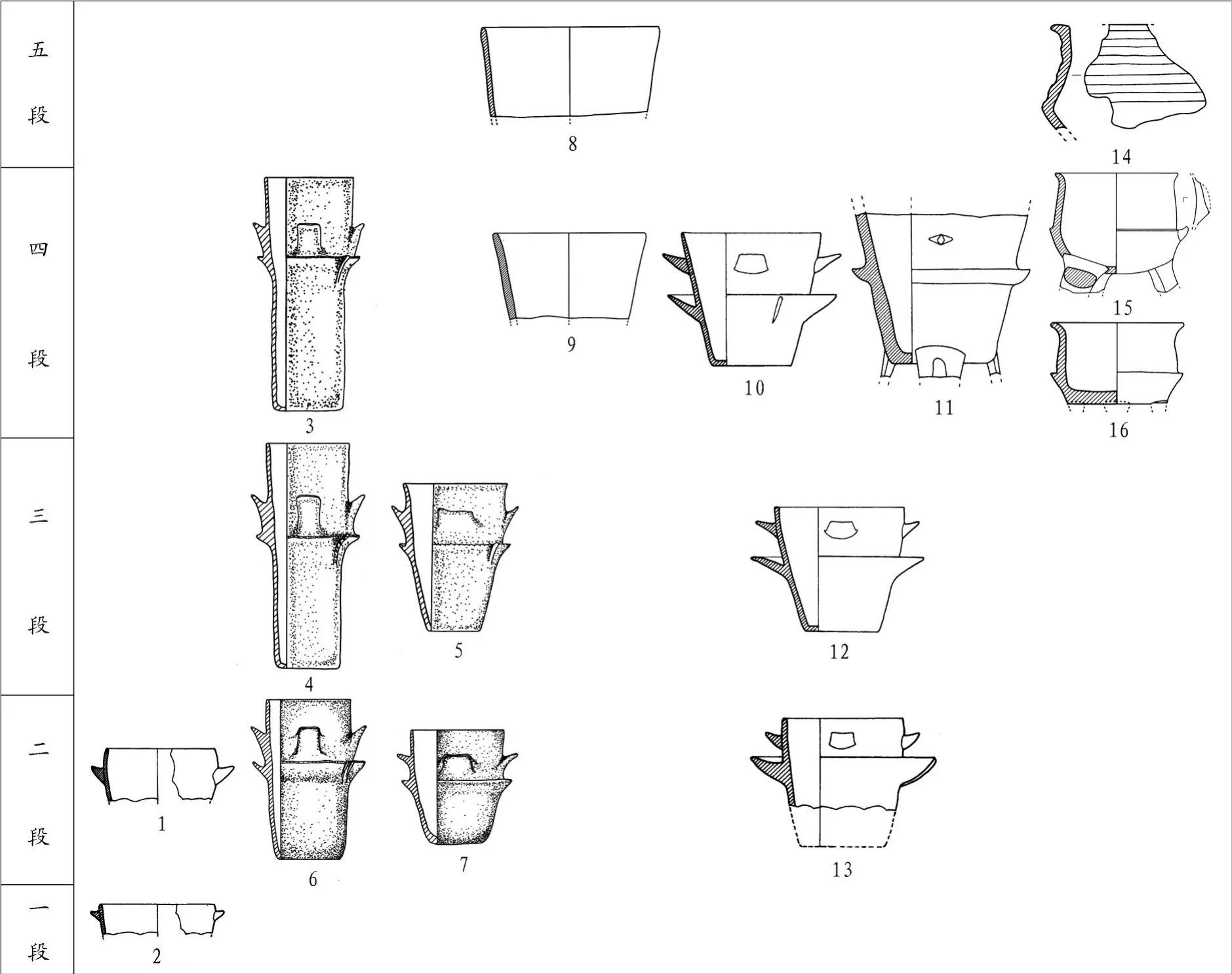

《江苏宜兴骆驼墩遗址发掘报告》(以下简称《报告》),通过层位关系分析和对出土遗物的类型学比较,将遗址出土的骆驼墩文化遗存划分为五段。本文以《报告》分期结果为基础,经细致比对和调整,重新将其自早至晚整合为四个年代组。

第一组:以《报告》第一段为代表,主要包括遗址⑨层及⑧层下的W9、W10等;

第二组:以《报告》第二段为代表,即遗址⑧、⑦层及⑦层下W8、W11、W35、W37等;

第三组:以《报告》第三段为代表,即遗址⑥、⑤层堆积及④层下的W26、W27、M13和H8、H9等;

第四组:以《报告》第四、五段为代表,包括④、③层的文化堆积及③层下的W4、W5、W15、W18、W21、W24、M40等。

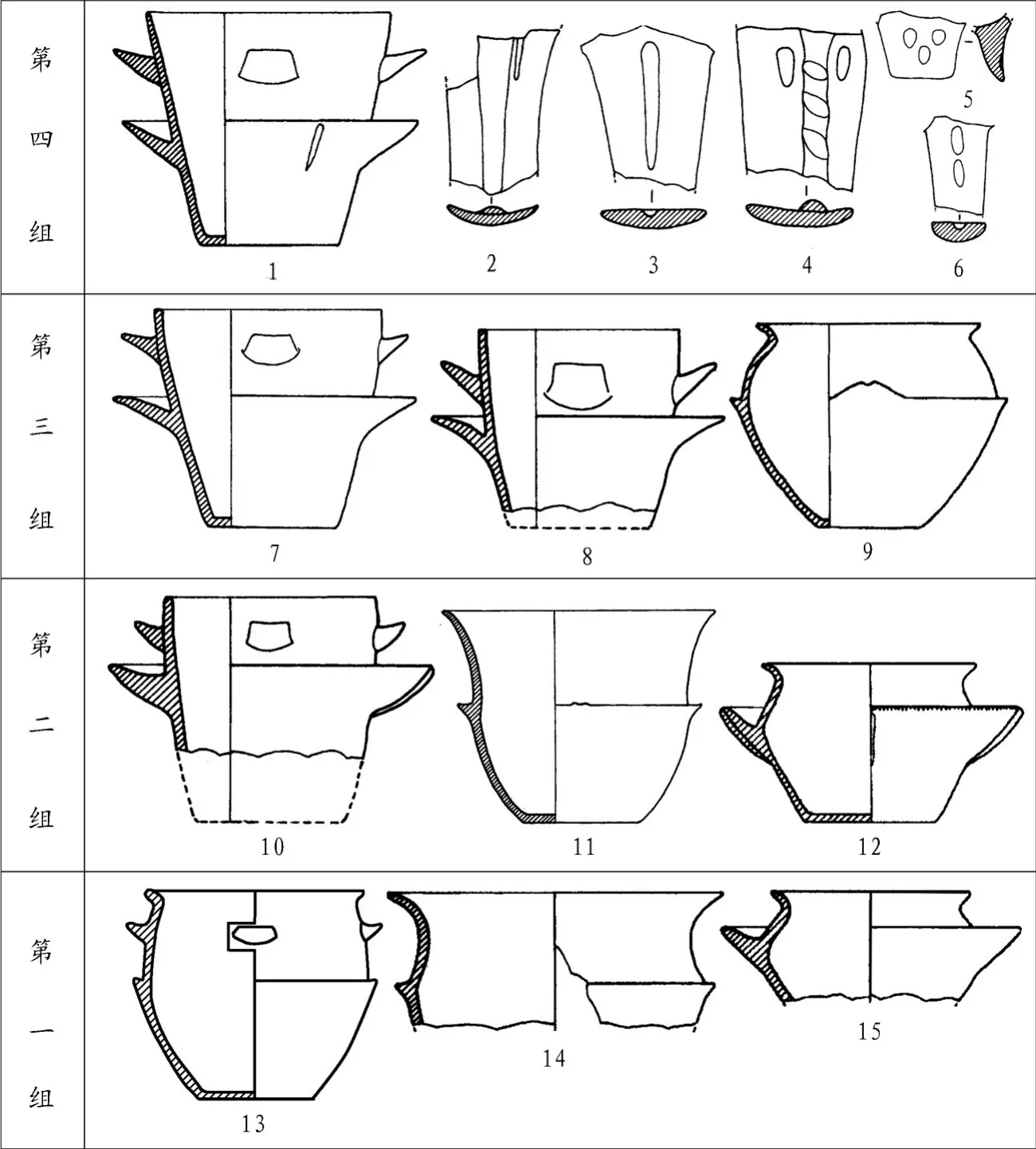

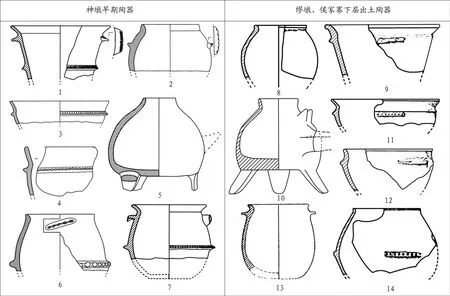

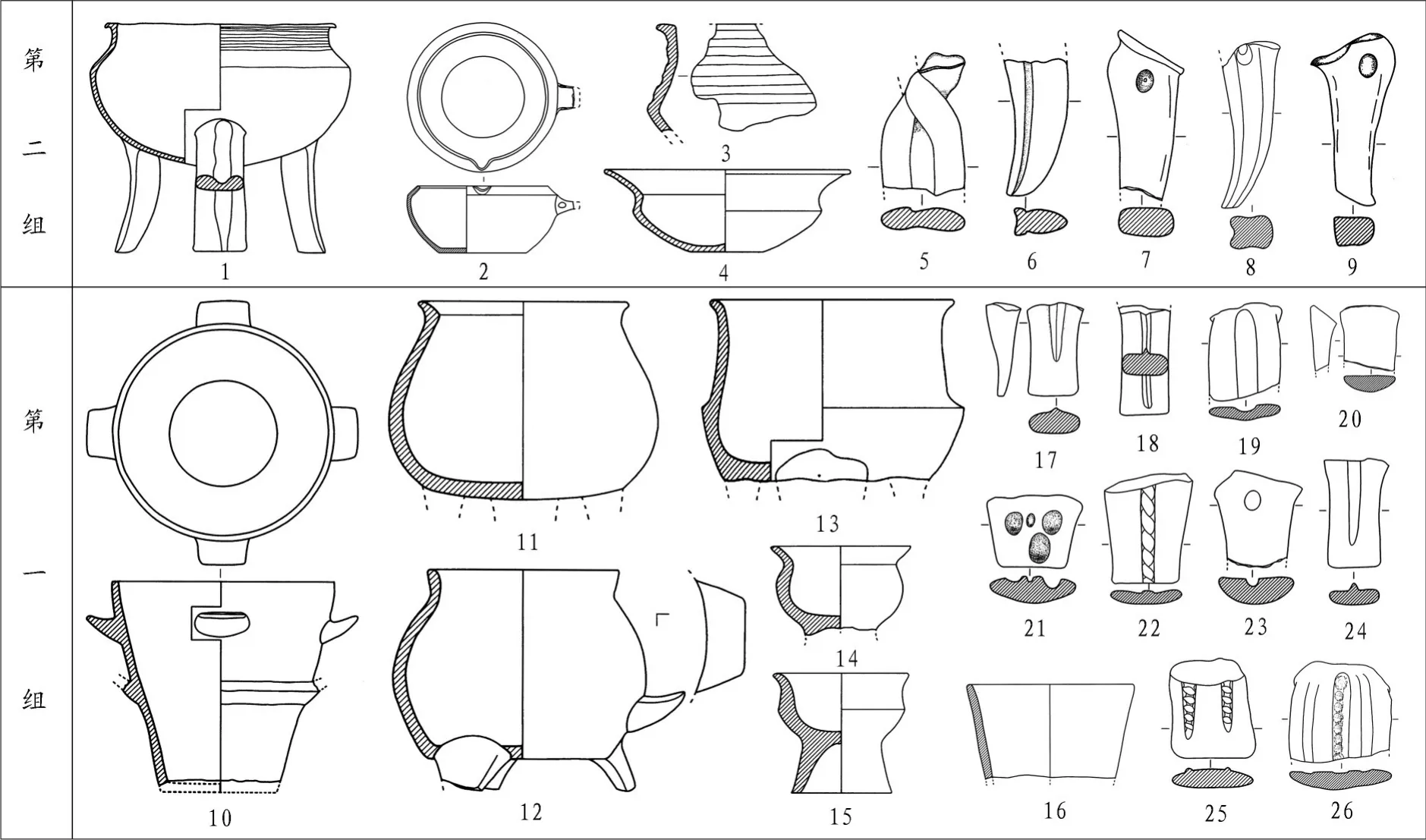

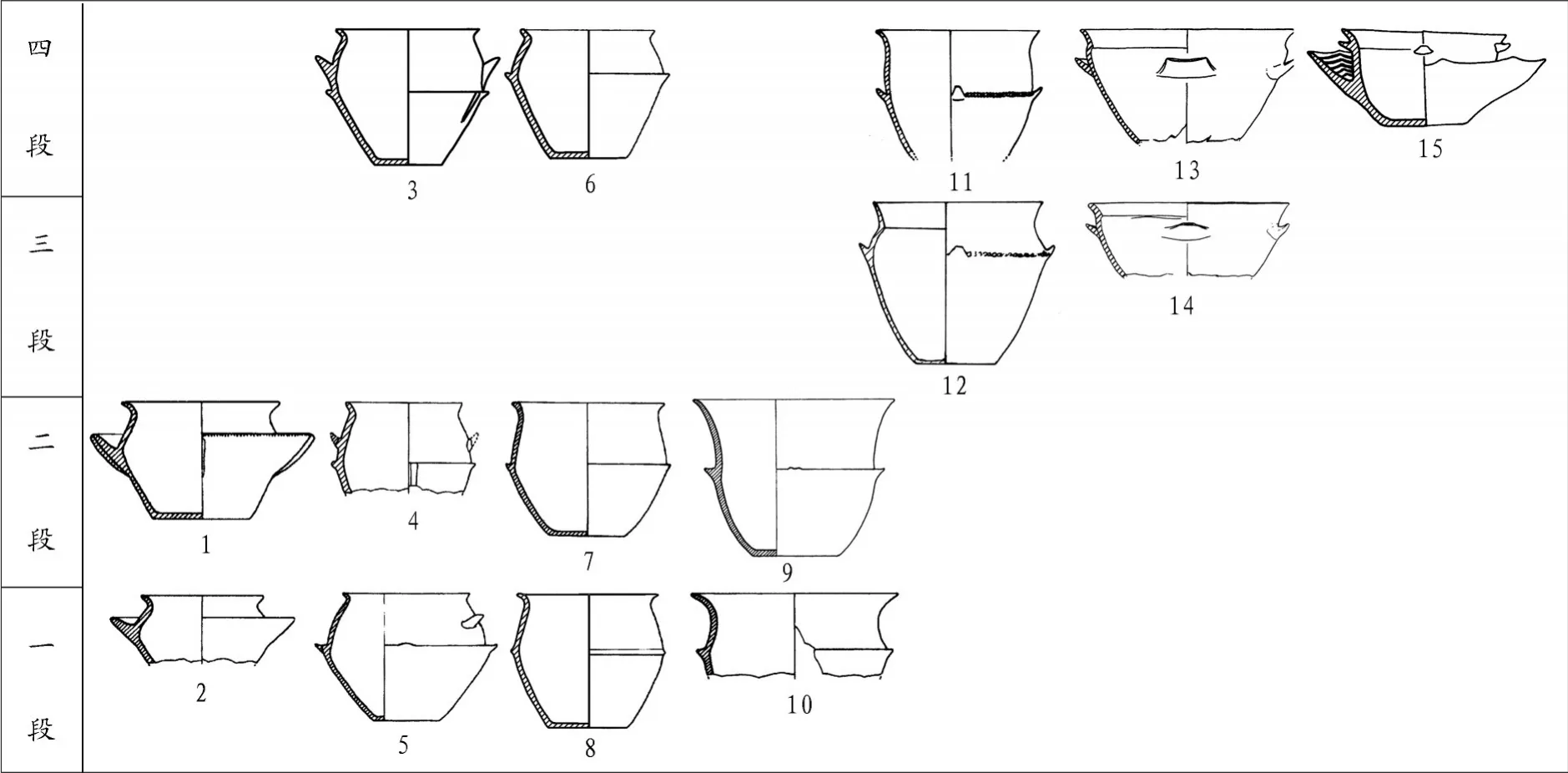

属于遗址第一组的器物发表不多,主要为罐形釜和尊形釜,如T5033⑨‥1、T5034⑨‥5(图二‥13、14),筒形釜数量较少。至二组时以T5034⑦‥1(图二‥10)为代表的一类筒形釜开始盛行,并形成“与罐形釜、尊形釜三分天下”之势,而尊形釜在三组时“开始退出”,斜直腹的筒形釜较为发达。陶鼎的出现和发展则是第四组的主要标志。

遗址第一至四组的典型陶器,可参见图二。

2.祁头山遗址的分组

祁头山遗址位于江苏省江阴市城东新区,地处太湖之北、长江南岸。2000—2001年,南京博物院考古研究所、无锡市博物馆、江阴市博物馆等单位组成联合考古队对遗址进行了抢救性发掘。此次发掘位于遗址西北部,发掘总面积约500平方米,共清理新石器时代灰坑39座、墓葬132座。其中墓葬多分布在⑩a—②层之间,大部分开口层位清晰,出土遗物丰富[10]。因此,本文主要依据其中出土有陶器的88座墓葬对祁头山遗址做进一步的分析。

(1)墓葬随葬陶器以釜为主,兼有钵、豆、盆等。

(2)直壁筒形釜的形制由粗短逐渐演变为修长,圜底釜从无到有,豆由细长柄转变为低矮圈足。

(3)报告中披露了几组开口于同一层位、存在叠压或打破关系的墓葬[11],但其中出土器物的形制及组合基本与开口同层位下的其他墓葬相同。因此,这几组层位关系无法作为本文的分期依据。

(4)遗址④层出现陶鼎,②层下新石器时代墓葬中陶釜形制多样,包括平底筒形釜、平底罐形釜、圜底筒形釜、圜底弧腹釜等;随葬品的组合有釜、豆(盆、钵)或鼎、豆等多种形式。

图二//骆驼墩遗址一至四组典型陶器

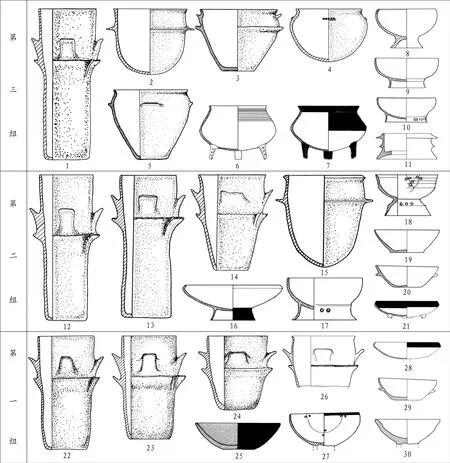

综合以上特点,可将祁头山遗址的诸单位区分为三组,各组典型陶器可参见图三。

第一组:以⑩层下—⑦a层下的墓葬为代表。

第二组:以⑥a层下—⑤层下的墓葬为代表。

第三组:以④层下—②层下的新石器时代墓葬为代表。

第一组以平底筒形釜、细柄豆等为典型器形,其中M128‥1陶釜(图三‥24)器壁斜弧,与骆驼墩二组T5034⑦‥1陶釜(图二‥10)形制相差无几,两者年代应大致相当。第二组中M93‥2釜(图三‥14)敞口斜直腹,整体造型与骆驼墩三组W27‥2釜(图二‥7)相似,故可认为祁头山二组的年代与骆驼墩三组接近。祁头山三组已出现M62‥2、M57‥1小矮足鼎、M48‥1圜底弧腹釜等器类(图三‥6、7、4),文化内涵与一组、二组有一定差别,但在平底釜、豆等器物上仍有延续性,故而亦属于骆驼墩文化遗存,而陶鼎的出现则表明该组的年代相对较晚,应与始见陶鼎的骆驼墩四组相当。

3.神墩遗址的分组

神墩遗址发现于20世纪70年代。2004—2006年,南京博物院、常州博物馆、溧阳市文化局等单位先后对遗址进行了三次发掘,累计发掘面积1002.5平方米[12]。近年出版的报告《溧阳神墩》详细介绍了遗址的发掘成果,其主体遗存包括主发掘区③—⑥层及252座墓葬、16座瓮棺葬、10座房址、90个灰坑、1条灰沟和TG1的第②、③层等。

《溧阳神墩》报告以陶鼎的出现为标志,将遗址划分为早、晚两期,其中早期包括⑥、⑤层的地层堆积,⑥、⑤层下开口及部分④层下开口的灰坑、房址等遗迹;晚期包括④、③层的地层堆积,开口④层下的墓葬和部分灰坑以及开口③层下和打破③层的房址、灰坑等遗迹。

通过仔细观察和比较,笔者发现其早期遗存与典型的骆驼墩文化遗存差别较大,暂不宜归入骆驼墩文化。为便于说明问题,现做些具体的分析:神墩早期遗存中虽发现有筒形釜、尊形釜等骆驼墩文化的典型器物,但报告同时也指出这类器物的标本“数量相对较少”。而“数量相对较多”的B型釜,如T1032等⑥‥7(图四‥1),敞口斜直腹,器身有一周腰沿,整体形制与安徽繁昌缪墩遗址简报中图二‥8深腹罐[13](图四‥9)如出一模。“数量多”的E型釜,如T1232等⑥‥13、T1032等⑥‥6(图四‥3、4),与缪墩遗址简报中图二‥2、3釜(图四‥11、12)相比,均为侈口盆形,形制基本相同。以T0834等⑤‥40、H56‥2为代表的E型陶罐(图四‥2、6),形态同于缪墩遗址简报中图二‥5、4釜(图四‥8、14),均为窄沿微侈口的造型。另外,H48‥1盉、T0834等⑤‥5罐(图四‥5、7)分别与侯家寨T3③‥38鬶、T2④‥82釜(图四‥10、13)造型接近。由此看来,神墩早期遗存与皖江地区缪墩遗址有较强的相似性,并明显受到了以侯家寨下层为代表的双墩文化[14]的影响。

图三//祁头山遗址一至三组典型陶器

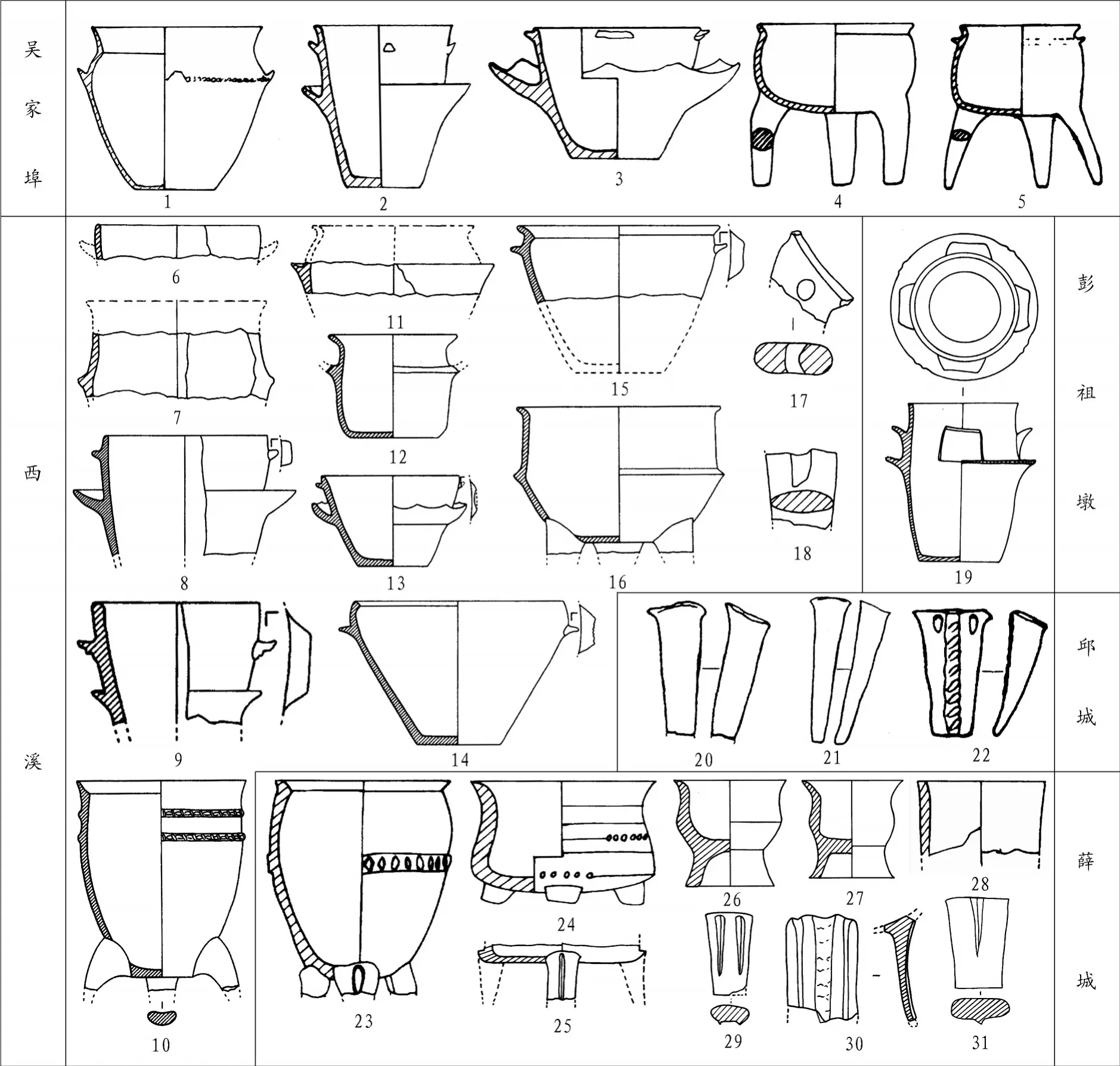

神墩晚期以鼎为典型器物,陶釜数量较少,与早期遗存相比,面貌差别明显,性质应属骆驼墩文化。检视这批材料,可进一步将其区分为以下两组(图五)。

图四//神墩早期遗存陶器与缪墩、侯家寨下层陶器的比较

第一组:主要包括遗址主发掘区的④层及④层下墓葬、瓮棺葬和部分灰坑。该组中南扩方④‥4、T1032等④‥25鼎足(图五‥17、22)正面施纵向堆纹,分别与骆驼墩四组T5231④‥1、T5230③‥5鼎足(图二‥2、4)相似。T0834等④‥30、T1235④‥6鼎足(图五‥23、21)足面饰捺窝纹,造型分别与骆驼墩四组T5232③‥8、T5231③‥10鼎足(图二‥6、5)接近;T1335④‥12鼎足(图五‥19)与骆驼墩四组T5231③‥3鼎足(图二‥3)相比,均在正面施纵向长条捺窝纹,整体形态相差无几。由此可见,神墩晚期一组的年代应与骆驼墩遗址的第四组相当。④层下墓葬出土的各式小型罐形陶鼎亦见于④层,二者整体文化面貌较为接近。《溧阳神墩》报告将④层下的灰坑分别划入神墩早、晚两期,其中晚期灰坑包括H34、H35、H41、H43、H46、H98、H99。笔者基本同意报告的划分,但认为H98②‥3釜侈口盆形,与神墩早期的同类器T1232等⑥‥13釜(图四‥3)形制相同,因此可将H98归入神墩早期,而将其余的H34、H35、H41、H43、H46、H99归入神墩晚期一组。

第二组:主要包括遗址主发掘区的③层、开口③层下和打破③层的遗迹单位。该组中除了出土大量与晚期一组形制相同的鼎足外,还新出现了T1034等③‥1(图五‥3)等上腹部施数周弦纹的折腹鼎及T1032等③‥23、T1334③‥11、T1335③‥4、H32‥1(图五‥6、7、8、9)等皆呈弯角状的鼎足。这两类器物均不见于骆驼墩遗址,而与马家浜文化最晚阶段的同类器相似。据此可认为,晚期二组的年代应较骆驼墩四组更晚。

二、其他遗址分析

除上述三处典型遗址之外,在江苏宜兴西溪、高淳薛城、无锡彭祖墩以及浙江杭州吴家埠、吴兴邱城、长兴狮子山、德清瓦窑等遗址,也都不同程度地发现了属于骆驼墩文化的遗存。

图五//神墩晚期陶器的分组

1.吴家埠遗址

吴家埠遗址位于浙江省杭州市,浙江省文物考古研究所于1981年对遗址进行了试掘和两次发掘,揭露面积1200余平方米[15]。发掘者将遗址划分为四个文化层,其中第三、四层出土以平底釜为代表的遗存,被归并到了马家浜文化的范畴,并同时指出“马家浜文化还可以进一步划分出一个吴家埠类型”。现在看来,该遗址第三、四层出土的文化遗存应该属于骆驼墩文化,并可细分为两组。

第一组:相当于简报中的第四文化层。主要器形有筒形釜、罐形釜、盉、豆、盆等。其中T30‥18罐形釜(图六‥1)腰檐上装四个鋬手,造型与骆驼墩三组W26‥1釜(图二‥9)接近;T30‥5筒形釜(图六‥2)斜直壁,整体风格与祁头山二组M93‥2釜(图三‥14)类似。据此,可推定吴家埠一组的年代大致相当于骆驼墩三组。

第二组:相当于简报中的第三文化层。该组中“釜仍是主要器种”,但筒形釜基本不见,罐形釜鼓肩的形制退化;出现“相当数量的鼎足”,如T48‥9、20(图六‥4、5),整体特征与骆驼墩四组相当,年代亦应同时。

2.西溪遗址

西溪遗址位于江苏省宜兴市西溪村,2002—2004年南京博物院、宜兴市文物管理委员会等单位对遗址进行了一次试掘[16]和两次发掘[17]。

首次试掘仅开一条2×5米探沟,编号T1,地层堆积共分六层,不见遗迹现象。观察这批试掘材料,可划分为三组:

第一组:以T1④层为代表。T1④‥53、55、56(图六‥6、11、7)一类陶釜口沿、腰檐特征亦见于骆驼墩一至三组,但由于残损严重,无法具体比较,因此应属哪一组尚难确定。

第二组:以T1③层为代表。其中T1③‥33鼎足(图六‥18)足面施捺窝纹,形制同于骆驼墩四组T5231③‥3鼎足(图二‥3),故可以认为他们的年代大体对应。

第三组:以T1②层为代表。T1②‥31鼎足(图六‥17)足根部转折,靠近足根处中部饰一镂孔,与神墩晚期二组T1334③‥11、H32‥1鼎足(图五‥7、9)造型接近。因此,年代应相当于神墩晚期二组。

图六//其他遗址出土的骆驼墩文化陶器

两次正式发掘共揭露骆驼墩文化灰坑109个,灰沟3条,婴幼儿墓葬4座,祭祀遗迹1处,房址16座。简报将该遗址划分为早、晚两期。早期遗存以平底釜数量最多,并最具代表性。除H16‥1、H26‥2、H88‥3釜(图六‥12、15、14)等具有自身特色的器类外,还见有H16‥26陶釜(图六‥8)口沿微内敛,与骆驼墩二组T5034⑦‥1釜(图二‥10)形制相同。H88‥2釜(图六‥13)斜直腹,器身施一周带内弧的多角形腰檐,与吴家埠一组T30‥16釜(图六‥3)别无二致。因此,西溪早期的年代应与骆驼墩二组、吴家埠一组相近;晚期遗存中陶鼎数量增加,种类多样,“陶釜居于极其次要的地位”,整体文化面貌与神墩晚期一组接近:西溪晚期H15‥1罐形陶鼎(图六‥16),敞口平底,器身施一周突脊,与神墩晚期一组M202‥3鼎(图五‥13)造型相差无几;T2217⑤a‥8釜(图六‥9)敞口斜直腹,与神墩晚期一组T1232等④‥2釜(图五‥10)形似。据此可认为西溪晚期遗存的年代应相当于神墩四组。

图七//骆驼墩文化部分陶釜的演变

3.邱城遗址

邱城遗址位于浙江省湖州市吴兴区,遗址于1957—1992年间进行了四次发掘,但仅正式发表了第四次的相关材料[18]。此次发掘包括前期的6个探方92HQT1—T6和后期的16个探方92HQT401—T416,其中92HQT3(以下简称为T3)第③层、92HQT401—T416第②层及开口②层下的G1属于骆驼墩文化,可划分为两组。

第一组:主要以G1为代表。

第二组:主要包括T3③、92HQT401②—T416②。

属于第二组的T3③‥9、T3③‥10两件圆柱形鼎足(图六‥20、21),形制同于吴家埠二组T48‥20陶鼎的鼎足(图六‥5)。92HQT401—T416第②层中的典型器物为平底盆形腰檐釜,与其共出有两件鼎足,其中T401②‥15(图六‥22)足面施纵向带捺窝纹的泥条,造型与骆驼墩四组T5230③‥5鼎足(图二‥4)相同,可见邱城二组的年代应与骆驼墩四组相当。而第一组G1中出土的盆形釜与第二组中同类器的造型接近,但未发现陶鼎或鼎足。结合G1开口于②层下的层位关系,可大体推定其年代应早于邱城二组而相当于骆驼墩三组。

4.彭祖墩遗址

彭祖墩遗址位于江苏省无锡市锡山区,2000—2002年,南京博物院、无锡市博物馆、锡山区文物管理委员会对该遗址共进行了三次发掘,总面积1175平方米。

查报告,知遗址的“文化堆积在各发掘位置有差别”,其中两处集中发掘的区域被称为两个探方组,各探方组内的地层是统一划分的[19]。出土的属于马家浜文化时期的遗存一共可分为三期:第一期为第一探方组的⑧层和第二探方组的⑤层,第二期为第一探方组的⑤层和⑤层下开口的M2、M5、M19、M31和F1等,第三期为第二探方组的④层及③层下开口的M6、M11。

参考上文对各遗址的分组结果,这里可先将彭祖墩遗址的第一期遗存进一步细分为以下两组。

图八//骆驼墩文化部分陶釜、陶鼎的演变

第一组以第二探方组的⑤层为代表,仅发表一件平底筒形釜T3202⑤‥5(图六‥19),体型粗矮,器身出一周腰檐,上腹部附四个对称鋬手,与祁头山一组陶釜M129‥1(图三‥23)形制相同。故本文将其重新纳入到骆驼墩文化的范畴,年代大致相当于祁头山一组。

第二组以第一探方组的⑧层为代表,未发现有平底釜。该组遗存与彭祖墩遗址的第二期和第三期遗存相比,承继关系明显,整体面貌与马家浜文化更为接近,故本文将这组遗存和报告中的第二期、第三期遗存,一并归入到马家浜文化的范畴。

5.薛城遗址

薛城遗址位于南京市高淳县,1997年南京市博物馆等单位对遗址进行抢救性发掘,发掘区编号为97GXT1(以下简称T1),发掘面积约120平方米。发掘者将遗址新石器时代遗存划分为上、中、下三个阶段。其中下层文化遗存“包括第⑤层及第④、⑤层下的遗迹和遗物”[20],应属于骆驼墩文化。

根据简报提供的材料,下层文化遗存中H2‥36、H72‥5、T1⑤‥35鼎足(图六‥29—31)分别与神墩晚期一组T1034等④‥22、T0834等④‥31、H41‥12、鼎足(图五‥25、26、24)形态相仿;H2‥52罐(图六‥28)筒形斜直壁,与神墩晚期一组T1032等④‥16釜(图五‥16)相差无几;H9‥2、H2‥9圈足罐(图六‥26、27)造型分别与神墩晚期一组M43‥2、M69‥1圈足罐(图五‥15、14)接近。薛城遗址同样也发现有H2‥42、H9‥1(图六‥25、24)等常见于神墩晚期一组的小型罐形鼎。通过以上比较,可认为薛城下层的年代大致相当于神墩晚期一组。另外,薛城中层出土的M65‥1鼎(图六‥23)器身为平底罐形,与西溪晚期T2819⑤‥1鼎(图六‥10)相似,故可认为薛城中层也有部分遗存应属于骆驼墩文化。

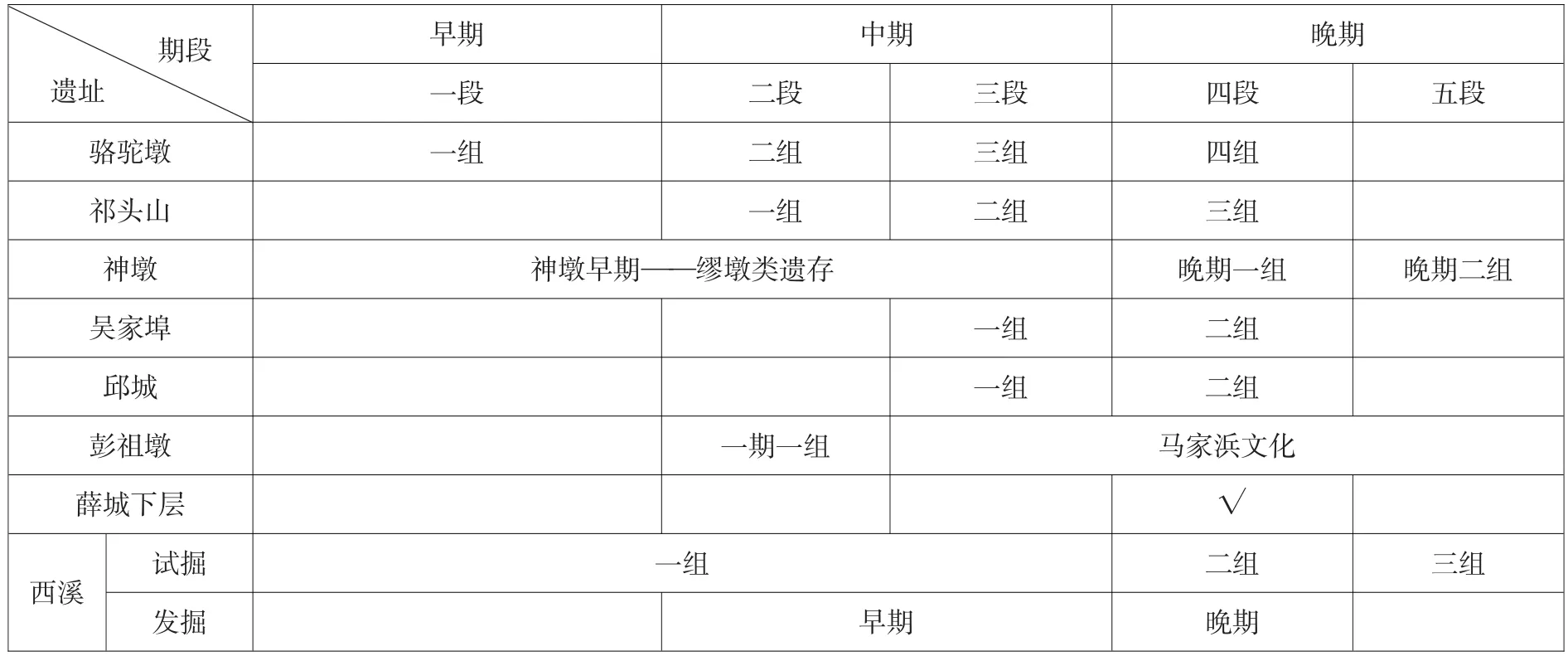

表一//骆驼墩文化各期段与诸遗址各组别之间的对应关系

最后,需要说明的是,长兴狮子山[21]、德清瓦窑[22]等遗址,也报道有骆驼墩文化平底釜的发现,但由于资料均未正式发表,故暂不进行讨论。

三、期段划分与年代

通过以上诸遗址的组别分析,最终可将目前发现的出自各不同遗址的骆驼墩文化遗存,统一整合为五段三期(表一)。

第一段:骆驼墩遗址第一组。

第二段:包括骆驼墩遗址第二组、祁头山遗址第一组和彭祖墩遗址的第一期第一组。

第三段:包括骆驼墩遗址第三组、祁头山遗址第二组、吴家埠遗址第一组和邱城遗址第一组。

第四段:包括骆驼墩遗址第四组、祁头山遗址第三组、神墩遗址晚期第一组、吴家埠遗址第二组、邱城遗址第二组、薛城遗址下层遗存、西溪遗址试掘遗存第二组和正式发掘出土的晚期遗存。

第五段:包括神墩遗址晚期第二组、西溪遗址试掘遗存第三组。

另外,西溪遗址试掘出土的第一组遗存,具体段别尚难确定,但时间范畴应在骆驼墩文化的第一至三段之间。西溪遗址正式发掘出土的早期遗存,应处在骆驼墩文化的第二至三段范畴之内。

从文化面貌上看,第一段为骆驼墩文化早期遗存,目前积累的材料不多,鋬手发达的筒形釜数量极少,多见罐形釜和尊形釜。第二、三段为骆驼墩文化中期遗存,平底釜数量增多,形制复杂。通过比较这一时期各遗址的出土陶器可以看出,北部以祁头山遗址出土的陶釜为代表,多为体型瘦长的深腹筒形,而南部吴家埠、邱城等遗址中的陶釜则多见形制相对粗矮的罐形或盆形,这一特征延续至晚期四段。至晚期五段,陶釜的衰落、消亡和陶鼎的出现、发展,成为了其主要特点。骆驼墩文化陶釜及部分鼎的演变可参见图七、八。

关于骆驼墩文化的绝对年代,现阶段的测年数据差异较大,仍需日后工作的进一步验证或修正[23]。已有的研究结果表明,骆驼墩文化早期一段的年代可能与罗家角遗址的第四层相近[24],结合前文中对神墩早期遗存的分析,大体可确定骆驼墩文化早期应与马家浜文化早期、缪墩类遗存的年代相当;骆驼墩文化晚期出土的施堆纹、捺窝纹鼎足与马家浜文化晚期同类器形制无异,其中羊角形鼎足、折腹陶鼎等均属于马家浜文化最晚阶段的典型器形。另外,神墩晚期二组H2‥6扭状鼎足、F1D5‥1凹槽状鼎足(图五‥5、1)分别与侯家寨上层T2②‥9鼎足、T1②‥20鼎足造型接近。可见,晚期的年代应大致与马家浜文化最晚阶段和以侯家寨上层为代表的侯家寨文化[25]同时,骆驼墩文化中期的相对年代应介于早晚两期之间,绝对年代也有待进一步探讨。

四、骆驼墩文化时期环太湖文化区的格局

长期以来,学界将环太湖地区视为一个相对独立的文化区,并在此基础上进行了大量研究,成绩斐然。而近年来,太湖东、西部陶器所反映出的鲜明差异表明,这一地区在马家浜文化时期可能分属于两个不同的文化系统。

骆驼墩文化早期,太湖东部地区是以罗家角等遗址为代表的圜底釜系统。太湖西部至宁镇一带则可分为三个片区:第一,分布于太湖西岸,以骆驼墩、西溪遗址为代表的骆驼墩文化;第二,溧阳至繁昌一带的神墩早期——缪墩类遗存;第三,淮河中游地区的双墩文化对宁镇地区有着较强影响,形成以丁沙地遗址[26]、左湖遗址[27]为代表的一类遗存,而其中的鹿角勾型器、陶甑等文化因素进一步深入到了太湖地区。三者的典型器物均为平底罐形釜,器身流行装四个对称鋬手,口沿下方或器身中部施一周突脊或腰沿。相对而言,此时骆驼墩文化与马家浜文化的差异更为明显。

骆驼墩文化中期的太湖东、西部地区仍保持着圜底与平底的对立,但马家浜文化处于更为主动的地位。以彭祖墩遗址为例,在一期二组中已不见平底陶釜,整体文化面貌更接近于马家浜文化,同时,祁头山二组也出现了圜底釜,均表明这一时期的马家浜文化在二者的竞争中逐渐取得优势,并向西扩张。

至晚期时,陶鼎的出现进一步刺激了马家浜文化的发展。在远离其核心分布区的丹阳地区,出现了以圜底釜为典型器物的凤凰山遗址[28];南京北阴阳营遗址[29]④层下灰坑出土有圜底釜H70‥1,均表明至迟在晚期阶段,马家浜文化已将范围扩大至太湖西北部、茅山以东地区,甚至影响到茅山以西的宁镇地区。同时,骆驼墩文化也被迫向西推进,出现了神墩晚期、薛城下层一类遗存。以神墩遗址为例,晚期一组中出现的大量平底罐形陶鼎,应是根植于太湖西部的平底器传统。但至晚期二组时,陶鼎的形制已多与马家浜文化相类,由此,笔者推测,骆驼墩文化的陶鼎可能经历了由平底向圜底演变的过程,并在与圜底釜形鼎的竞争中逐渐失势。也自此开始,太湖东、西部地区平底、圜底的两个系统开始向一个文化面貌更为一致的环太湖文化区演进。

[1]吴汝祚:《从钱山漾等原始文化遗存看社会分工和私有制的产生》,《考古》1975年第5期;夏鼐:《碳-14测定年代和中国史前考古学》,《考古》1977年第4期。

[2]王敏:《关于环太湖地区原始文化的思考》,吉林大学边疆考古研究中心编《庆祝张忠培先生七十岁论文集》,科学出版社2004年。

[3][15]浙江省文物考古研究所:《余杭吴家埠新石器时代遗址》,《浙江省文物考古研究所学刊——建所十周年纪念(1980-1990)》,科学出版社1993年。

[4]陆建芳、张童心、左骏:《祁头山文化遗址、南楼崧泽文化遗址的发掘与思考》,《浙江省文物考古研究所学刊(第八辑)》,科学出版社2006年;南京博物院等:《“环太湖西北部马家浜时期古文化研讨会”发言摘要》,方向明、张童心、陆勤毅、芮国耀等先生的发言,《中国文物报》2008年2月29日第7版;张童心、王斌:《论祁头山文化》,《东南文化》2009年第5期。

[5]林留根:《骆驼墩文化初论》,《东南文化》2009年第5期;南京博物院、宜兴市文物管理委员会:《江苏宜兴骆驼墩遗址发掘报告》,《东南文化》2009年第5期;黄建秋:《太湖西部地区早期新石器文化初步研究》,《江南文化之源——纪念马家浜遗址发现五十周年图文集》,中国摄影出版社2011年;林留根、郭伟民、王巍、栾丰实、赵宾福、宫希成、高蒙河、邹厚本、田名利:《骆驼墩文化遗存与太湖西部史前文化(上)》,林留根、郭伟民、宫希成、高蒙河、邹厚本等先生的发言,《东南文化》2011年第6期。

[6]林留根、郭伟民、王巍、栾丰实、赵宾福、宫希成、高蒙河、邹厚本、田名利:《骆驼墩文化遗存与太湖西部史前文化(上)》,赵宾福先生的发言,《东南文化》2011年第6期。

[7]南京博物院考古研究所:《江苏宜兴市骆驼墩新石器时代遗址的发掘》,《考古》2003年第7期。

[8]南京博物院、宜兴市文物管理委员会:《江苏宜兴骆驼墩遗址发掘报告》,《东南文化》2009年第5期。

[9]林留根:《太湖西部骆驼墩文化遗存的初步认识》,上海博物馆编《长江下游地区文明化进程学术研讨会论文集》,上海书画出版社2004年。

[10]祁头山联合考古队:《江苏江阴祁头山遗址2000年度发掘简报》,《文物》2006年第12期;南京博物院、无锡市博物馆、江阴博物馆:《祁头山》,文物出版社2007年。

[11]⑨a层下:M73→M76→M 74;M120→M122→M 126;⑦a层下:M37→M36,M37→M 52;M99→M 101;M100→M103(?);M115→M 116;⑥a层下:M10、M22→M 23;M11→M22→M19,M11、M22→M 28;M90→M93→M91→M 92;②a层下:M44→M 59;M50→M 53;M61→M 62;M14→M15。

[12]南京博物院、常州博物馆、溧阳市文化局:《江苏溧阳神墩遗址发掘简报》,《东南文化》2009年第5期;南京博物院、常州博物馆、溧阳市文化广电体育局:《溧阳神墩》,文物出版社2016年。

[13]徐繁:《繁昌县缪墩遗址调查简报》,《文物研究》第七辑,黄山书社1991年。

[14][25]阚绪杭:《定远侯家寨新石器时代遗址发掘简报》,《文物研究》第五辑,黄山书社1989年;安徽省文物考古研究所、蚌埠市博物馆:《蚌埠双墩——新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社2008年,第415、416页。

[16]南京博物院、宜兴市文物管理委员会:《宜兴西溪遗址试掘简报》,《东南文化》2002年第11期。

[17]南京博物院、宜兴市文物管理委员会:《江苏宜兴西溪遗址发掘纪要》,《东南文化》2009年第5期。

[18]浙江省文物考古研究所:《浙江省湖州市邱城遗址第三、四次的发掘报告》,《浙江省文物考古研究所学刊(第七辑)》,杭州出版社2005年。

[19]南京博物院、无锡市博物馆、锡山区文物管理委员会:《江苏无锡锡山彭祖墩遗址发掘报告》,《考古学报》2006年第4期。

[20]南京市文物局、南京市博物馆、高淳县文管所:《江苏高淳县薛城新石器时代遗址发掘简报》,《考古》2000年第5期。

[21]长兴县博物馆:《浙江长兴狮子山遗址》,《马家浜文化》,浙江摄影出版社2004年。

[22]王海明:《德清瓦窑遗址——马家浜文化筒形陶器瓮棺葬的发现》,浙江省文物考古研究所编《浙江考古新纪元》,科学出版社2009年。

[23]测年数据主要见于中国社会科学院考古研究所:《中国考古学中碳十四年代数据集(1965-1991)》,文物出版社1991年,第110页;李兰、朱诚、林留根、赵泉鸿、史恭乐、朱寒冰:《江苏宜兴骆驼墩遗址地层7500~5400BC的海侵事件记录》,《地理学报》2008年第11期;南京博物院、常州博物馆、溧阳市文化广电体育局:《溧阳神墩》,文物出版社2016年,第572页。

[24]南京博物院考古研究所:《江苏宜兴市骆驼墩新石器时代遗址的发掘》,《考古》2003年第7期;南京博物院、宜兴市文物管理委员会:《江苏宜兴骆驼墩遗址发掘报告》,《东南文化》2009年第5期。

[26]阚绪杭:《定远侯家寨新石器时代遗址发掘简报》,《文物研究》第五辑,黄山书社1989年;安徽省文物考古研究所、蚌埠市博物馆:《蚌埠双墩——新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社2008年。

[27]南京博物院、镇江博物馆:《江苏镇江市左湖遗址发掘简报》,《考古》2000年第4期。

[28]凤凰山考古队:《江苏丹阳凤凰山遗址发掘报告》,《东南文化》1990年第1、2合期。

[29]南京博物院:《北阴阳营——新石器时代及商周时期遗址发掘报告》,文物出版社1993年。

Analysis on Luotuodun Culture

ZHAO Bin-fu GUO Meng-yu

(Department of Archaeology of Jilin University,Changchun,Jilin,130012)

Luotuodun Culture refers to the remains distributed in the area to the west of the Taihu Lake with flat-bottomed pottery fu-s as the representative utensils.The main sites include Yixing Luotuodun,Yixing Xixi,Liyang Shendun,Jiangyin Qitoushan,Xishan Pengzudun,Gaochun Xuecheng,Yuhang Wujiabu, and Wuxing Qiucheng.By analyzing the sites that have appeared in published studies,this paper defines Luotuodun Culture as including three phases and five stages.The early phase of Luotuodun Culture falls to the time period of the early Majiabang Culture and Fanchang Miaodun Type and that the late phase is approximately of the same time period as the latest stage of Majiabang Culture and the Houjiazhai Culture that is represented by the upper layer of Houjiazhai.

the west of the Taihu Lake;Neolithic Age;Luotuodun Culture;periodization and chronology;cultural structure

K871.13

A

(责任编辑:张平凤;校对:张园媛)

2017-02-28

赵宾福(1963—),男,吉林大学文学院考古学系教授、博士生导师、教育部长江学者特聘教授,主要研究方向:中国新石器时代考古、东北先秦考古。

郭梦雨(1990—),男,吉林大学文学院考古学系博士研究生,主要研究方向:新石器时代考古。