《说文解字》与《类篇》的比较研究

2017-07-17许姝梅

摘 要:东汉许慎的《说文解字》首创中国古代字典的部首排检法,用“六书”理论详尽分析汉字形体与字义间的关系。宋代官修的《类篇》以《说文解字》为本,并在其基础之上独创“以部首为纲,以韵目为目”的编纂方法,并网罗收集大量新字及汉字的多种音形义。通过比较《说文解字》《类篇》在编纂目的、收字部首、编排方式、注释体例等方面的异同,可以发掘出二者之间的继承和发扬的关系,揭示它们在文字学、训诂学、音韵学以及辞书史上的显著的地位和深远影响。

关键词:《说文解字》 《类篇》 比较

公元121年,《说文解字》(以下简称《说文》)问世。在辞书学领域,它标志着我国第一部字典的诞生。《类篇》是宋代一部以“《说文》为本”的大型字书,它体现了对《说文》的继承和发展,在中国辞书史上也有着承前启后的里程碑意义。本文从编纂目的、收字部首、编排方式、注释体例等方面比较《说文》和《类篇》的异同,以揭示二者之间的传承关系、发展脉络和演进规律,推进辞书史研究和辞书学科建设。

一、編纂目的

许慎的《说文》是两汉经学斗争的产物。汉代经学分为两派:一为今文经学派,一为古文经学派,两派之争,主要是由于各自所依据的经书版本与文字不同造成的。为了捍卫古文经学的地位,许慎撰写出阐明文字发展源流的《说文》,证明古文并不虚妄,从根本上维护了古文经学的地位。此外,《说文》的撰写同时也是为了纠正今文经学派某些“俗儒鄙夫”随意解说文字的弊病。今文经学派中某些不学无术的“诸生”,全然不顾汉字在隶变过程中形体结构所发生的变化,随心所欲地说解字义和经义。许慎对各种鄙妄的解说痛斥道:“人用己私,是非无正,巧说邪辞,使天下学者疑。”[1](P1327)于是许慎广泛采集汉时所能见到的古文字,运用六书条例对文字的形、音、义加以分析,以说明汉字形体结构与意义的关系。所以,破除鄙夫俗儒的“巧说邪辞”,维护古文经学派的地位,让文字更好地起到宣教明化的作用,是许慎撰写《说文》的根本目的。

同样,《类篇》成书于北宋中叶,也与其产生的环境因素与时代背景密不可分。宋代在开国之初就定下大兴文教的基调,将以文治武作为基本国策。宋代统治者为了网罗经世致用的人才,大兴科举制度,所以纂修官方专门诠释文字形音义的字书韵书以供士人遵循并作为考官的审核标准就显得尤为重要。且北宋中期,儒学复兴思潮掀起高潮。儒者解经,不迷信传注,甚至对经文本身也进行了大胆的怀疑,也导致当时的经学不一,异论纷然,针对这种众说纷纭、莫衷一是的现实情况,当权者必须采取措施。于是一批新兴的儒学官僚和学者倡导重新修纂一些大型书目,终于仁宗宝元二年(1039年)《集韵》完稿。同年十一月丁度等奏:“今修《集韵》,添字既多,与顾野王《玉篇》不相参协,欲乞委修韵官将新韵添入,别为《类篇》,与《集韵》相副施行。”[2](P563-564)于是经王洙、胡宿、掌禹锡、张次立、范镇、司马光相继修纂,《类篇》也应运而生。

二、收字部首

《说文》正文十四篇,叙目一篇,以一篇为一卷,共十五卷。正文以小篆为主,收九千三百五十三字,重文一千一百六十三字。依部首分为五百四十部。该书在流传中,屡经窜改,今本为宋徐铉所校定,世称大徐本《说文》。与原书出入颇多,徐氏以篇帙繁重,将每篇分为上下二卷,共三十卷,收九千四百三十一字,重文一千二百七十九字。

《类篇》全书共收录三万一千三百一十九字,几乎三倍于《说文》。自汉末楷书出现,经南北朝到唐宋时代,汉字字数激增,《类篇》将其网罗收集,使所收字书多达三一三九字。《类篇》依据《说文解字》分为14篇,又目录1篇,共15篇。每篇又各分上、中、下,合为45卷。《类篇》部首的编排严格遵循大徐本《说文》共分五百四十部。正文之部首全同于大徐本《说文》,然《类篇》第45卷的目录却数至543个部首,但实则共540个部首。将《类篇》目录与大徐本《说文》相核对,不难发现,《类篇》把“艸”“木”“水”“食”四部各分上下,而“食”部上未计入部数,其他三部皆编两个编号,故部首数应在543个的基础上去除三个,即为540个。又因编号越次漏编“二百八十”和“四百四十五”两个序号,则应再减去两个,然《类篇》卷第五下之“”部没有编入序号,且卷第七下之“襾”部有所遗漏,未编进目录而正文中确有此部,故又多出两部,所以《类篇》部首总数仍为540个,与《说文》完全相同。我们将《类篇》目录与大徐本《说文》相较时还发现,《类篇》卷第七下之“白”部的部次有异于《说文》,《说文》“白”部在“帛”部与“”部之间,而《类篇》目录中“白”部则是置于“黹”部之后,但查阅正文,“白”部仍是在“帛”部与“”部之间,所以应目录出现的讹误,应当改正。

三、编排方式

《说文》首创部首排检法。许慎选取了五百四十个字作为部首,对不同部首之间的安排则主要采用了“据形系联”“以类相从”的方法。如第七篇下的“冖”“”“冃”“”“网”“襾”部,由“冖”形系联,由简至繁;第八篇下的“儿”“皃”“”“先”“秃”“见”“覞”部,由“儿”形系联,由简至繁。再如第十四篇下的“五”“六”“七”“九”部和“甲”“乙”“丙”“丁”“戊”“己”等部,是以数字和天干地支的顺序“以类相从”排列的。在部首次序的安排上,许慎还受“始一终亥”的思想的引导。《说文叙》云:“其建首也,立一为耑”“毕于终亥,知化穷冥”。[1](P1328-1329)“‘始一终亥思想决定《说文解字》部首序列的宏观走向。”[3]从“一”起,以“亥”终,从而构建出一个完整、有序的文字说解体系。

同一部首内的字头的排列大体是以义为次。《说文》每一个部首所属的字与部首都有意义关联,即“凡某之属皆从某”。如第三篇上的“”部,先是对部首进行说解,“,众口也。从四口。凡之属皆从。”然后先列“嚚”“嚣”“嘂”“”等表示由口发出的声音,再列“器”等表示像“口”形的器皿。可见,《说文》同部首的字大致是以义为次的。但依然有很多部内字意义联系并不紧密,排序也就不可避免地出现杂乱无序之感。

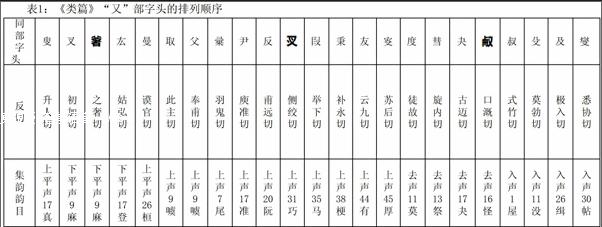

《说文解字》创立的部首编撰体例,为后世历代字书编纂者所效仿。但至宋代汉字字数增多,若是仍按《說文》《玉篇》的部首法并根据意义为汉字排序,那么排检起来就相当困难。这时如何有效地为汉字排序和检索,就显得尤为重要。《类篇》卷首有一篇序,明确而系统地阐述了对汉字字序的认识,据此可以归纳出该书的编排方式和特点。“虽有天下甚多之物,苟有以待之,无不各获其处也。多而至于失其处者,非多罪也。无以待之,则十百而乱。有以待之,则千万若一。今夫字书之于天下可以为多矣。然而从其有声也,而待之以《集韵》,天下之字以声相从者无不得也。从其有形也,而待之以《类篇》,天下之字以形相从者无不得也。”[2](P1)此处的“有以待之”在《类篇》编排中的具体体现就是“以部首为纲,以韵目为目”的编排方式,即《类篇》所收录的字严格按照大徐本《说文》的部首编排顺序排列,同一部首内的字头大抵依照《集韵》的韵目排列。下面我们以《类篇》“皿”部与“禾”部的文字为例,来说明《类篇》同部中字头的排列,皆是以《集韵》韵目为标准的。

通过上表可以发现,“又”部除了“曼”和“”两个字头外,同一部首内的字头皆按《集韵》平上去入四声之韵次排列得有条不紊。“”字是因《集韵》“夬”“怪”二韵可相互通用而淆乱,“曼”字确实是因为次序颠倒而误,不应在下平声字“厷”和上声“取”之间,而应置于上平声字“叟”之后。但瑕不掩瑜,《类篇》按照《集韵》的韵目为部内字排序,改变了《说文》部内字无规律排序的状况,是《类篇》一大独创之处,这给后世收字较多的字书提供了宝贵的经验借鉴。

四、注释体例

《说文》以篆文为字头,对文字的注释包括形音义三个部分。通常是每个篆字之下,先解释字义,然后用“六书”理论说解字形结构,用直音法或读若法释字音。部首之字通常加有“凡某之属皆从某”,表示该部首内字皆与部首有意义关联。如果有异体或异说,会补充说明。有时引用文献材料或通人之说加以证明,如果有不清楚的地方,则会注明“阙”字。例如:

(1)吏 治人也。从一从史,史亦声。

(2)祺 吉也。从示其聲。禥,籒文从基。

(3)祝 祭主赞词者。从示从人口。一曰从兌省。

(4)祘 明视以筭之。从二示。《逸周书》曰:“士分民之祘。均分以祘之也。”读若筭。

(5)王 天下所归往也。董仲舒曰:“古之造文者,三画而连其中谓之王。三者,天、地、人也,而参通之者,王也。”孔子曰:“一贯三为王。”凡王之属皆从王。,古文王。

(6)旁 溥也。从二,闕;方聲。

上述例子中,字头后紧跟的一句是解释字义的。“从某从某”或“从某某声”是分析形体的,“从某从某”说明是会意字,“从某某声”说明是形声字,且“某声”或“某亦声”同时也表明了该字的读音。除形声字注明了读音外,有些容易误读的字,注解中会用“读若”的方式注明,如上举的(4)中“读若筭”。(2)例中“禥,籒文从基”和(5)例中“,古文王”阐明异体,(3)例中“一曰从兌省”阐明异说,(4)例中“《逸周书》曰”之后的引用为征用文献,(5)例中“董仲舒曰”“孔子曰”后的引用为征引通人之说。(6)例中的“阙”,段玉裁注:“阙谓从‘勹之说未闻也。”[4](P24)

《说文》以前的字书或只存字形,或只释字义,而许慎的《说文解字》综合研究了汉字的形音义,全面的揭示了汉字的内涵,这是许慎的独创,对后世产生了深远影响,也使《说文》成为后世研究文字学、文献学等宝贵的语言材料。

《类篇》以楷书为字头,对汉字的注解以注音释义为主要内容,不像《说文》用六书理论分析字形结构。每个字头之下,先反切注音,然后释义。释义时一般都会保留《说文》的解释,同时会征引前代字书、词书或古书之传注。并广泛搜罗该字不同的音读和义项,以供查检之便,较之《说文》详尽得多。《类篇》还注重汉字古今形体的变化,因而广列古文、籀文等异体字。例如:

(7)丕 攀悲切,大也。或从十。

(8)吏 力置切,治人者也。

(9)祺禥居之切,《说文》:“吉也。”籒文从基。古作。又竝渠切。

(10)丅下 亥雅切,厎也,指事。篆文作下。下又后五切,下也。又亥驾切,降也。又居迓切,以物贷人也。

(11)暴曓 薄报切,《说文》:“晞也。”或作暴,古作,暴俗作曝,非是。暴,又步本切,日乾也。又北角切,木落阴也。暴又蒲沃切。又弼角切,藃暴乾挠。又白各切,《周礼》:“春暴练。”刘昌宗读。

(12)天他秊切,《说文》:“颠也,至高无上。”古作。唐武后作。天又铁因切。臣光曰:“唐武后所撰字别无典据,各附本文注下。”

(7)例中本字“丕”之后,列有或体“”与之并列。有的本字之后则分别列有籀文、古文和篆文之异体字与之并列,如(9)(10)(12)。还有的只有一本字,如(8)例。(12)中最后用“臣光曰”的按语来补充说明。

(9)(12)例中字头之下,先列反切,其次引《说文》释义。再列籀文或古文,然后补充另一种读音。

(10)(12)中主音义释完后,分别列出其他音读的反切,然后再反切后注明该音读表示的意义,(11)中最后还征引其他书证加以证明。

一部好的字书,注释不仅要精确恰当,还要能清晰地体现出编纂者的编纂意图。通过对比分析《说文》和《类篇》在注释体例上的异同,我们发现《说文》所作的注释偏重用“六书”理论分析字形与字义之间的关系,基本达到了“求本索源”的要求,符合许慎编纂《说文》一书的本旨。而《类篇》在注释时广收汉字的不同音义,根据反切罗列义项,使得同一汉字的不同义项排列有条不紊,基本上符合编修者“求全”“与《集韵》相参协”的初衷。

五、结语

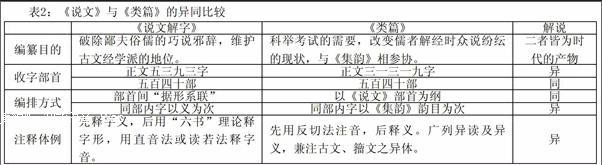

综上所述,《说文》与《类篇》的异同我们可用表格汇总如下:

通过《说文》与《类篇》的异同比较,我们可以清楚地看出它们之间的继承和发展的关系。《类篇》继承了《说文》的部首排检法以及对文字释义之成果,并且顺应了时代的发展,独创了“以部首为纲,以韵目为目”编纂方式和独到的见解,将搜罗的新字、异体字和同字的不同音义排列得有条不紊,增强了字典的实用功能,也记录北宋时期文字发展的水平并保存了大量宝贵的文字材料,极具史料价值,同时为后世字典的编纂和发展奠定了坚实的基础。《说文》和《类篇》这两部中古巨著在中国辞书史、文字学、音韵学、训诂学、古书补佚方面都有重要价值和深远影响。

(本文属江苏省南通大学研究生科研创新计划资助项目[项目编号:YKC16051]。)

注释:

[1][4]段玉裁:《说文解字注》,上海:上海古籍出版社,1981年版。

[2]司马光等:《类篇》,北京:中华书局,1983年版。

[3]钱荣贵:《许慎<说文解字>的编纂思想及其体系》,东南大学学报,2009年,第6期。

(许姝梅 江苏南通 南通大学文学院 226019)