论《花笺记》英译本的适应与变异

2017-06-24杨嘉仪

杨嘉仪

(广州工商学院 外语系,广东 广州 510850)

论《花笺记》英译本的适应与变异

杨嘉仪

(广州工商学院 外语系,广东 广州 510850)

结合生态翻译学理论中的适应选择视角对广东木鱼书《花笺记》的两个英译文本与原文进行比较分析。通过探讨汤译本与包译本在翻译过程中所作出的适应变异痕迹,译者的主体性介入以及两个英译本采用不同的翻译方法再现原文等层面,旨在为木鱼书翻译研究提供新的视角和指导,有利于开阔翻译研究的视野,启发中国古典文学走向世界的翻译新思路。

《花笺记》;适应;变异;翻译策略

一、引言

诞生于明末清初的广东弹词木鱼书《花笺记》,具有丰富的岭南特色,在五百多部木鱼书评选出来的十一部“才子书”中名列第八。在海内外华人粤语圈中极为流行。其内容是书生梁亦沧与杨瑶仙、刘玉卿两个女子的爱情故事,其文笔细腻生动,颇为感人。《花笺记》仿效章回小说,全书分为五十九回,通以四字作回目,每回多者二百多句,少者仅十余句。它的文字洗炼通畅,富有诗意,遣意造句,很有特色。被誉为才子书的《花笺记》不但是广东说唱文学中的名篇,并且早已流入欧洲,驰誉国际书林。1824年,英国人彼得·帕灵·汤姆斯(Peter Perring Thomas)把它译成英文。1836年,德国汉学家库尔茨把它译成德文。1868年,第四任香港总督约翰·包令爵士(John Bowring)在伦敦出版了《花笺记》的第二个英译本The Flowery Scroll。德国诗人歌德曾在日记中记述了他读《花笺记》译本的感想并作诗歌颂中国传统文化的道德精神。此后《花笺记》流传更为广泛,并在海外具有一定的影响。

二、生态翻译学的适应选择视角

生态翻译学起步于2001年,全面展开于2009年。经过近十几年的发展,生态翻译学的理论体系日趋完备。胡庚申教授是国内生态学研究的领军人物。适应选择是其中一个重要研究焦点。生态翻译学为翻译研究提供了一个新的范式。翻译实质上是基于原文本的译者的适应与选择的一个过程。源于“物竞天择”的法则,借用“生命体”接受“自然选择”的基本原理和思想,胡庚申教授[1]90将翻译定义为“译者适应翻译生态环境的选择活动”。“翻译生态环境”包括原文、原语和译语所呈现的世界,即语言、交际、文化、社会,以及作者、读者、委托者等互联互动的整体。译者“适应”的是原文、原语和译语所呈现的“世界”;译者选择的是对翻译生态环境的适应度和对译本的最终行文。因此,翻译过程可被理解为译者在翻译生态环境中的“适应”,同时也是译者在翻译生态环境中所进行的各种“选择”并最终体现为译本的一个综合过程。

本文以一个较新的翻译研究范式,试图比较中国古代“第八才子书”《花笺记》的两位英译本译者汤姆斯和包令是如何体现其在翻译过程中所作出的适应与选择,以实现使外国读者更好地理解《花笺记》这部古代文学经典的目的。

三、《花笺记》英译本的适应与变异

(一)译者所选文体的差异

《花笺记》是用韵文写成的长篇叙事诗,七言组成且简明扼要。这部作品当时采用广东普通大众方言创作的新尝试,语言清新活泼,场面生动逼真。《花笺记》评点者钟戴苍说:“《花笺记》读去只如说话,而其中自然成文,自然合拍,于此始见歌本之妙[2]67。”《花笺记》兼具“诗歌”和“小说”的文体特征。从形式上来看,《花笺记》注重韵律和节奏感,语言结构体现了“诗歌”的特点;从内容上来看,《花笺记》全篇围绕着梁亦沧与杨瑶仙的爱情故事展开,同时塑造了多个人物形象并且向读者呈现了迂回曲折的故事情节,故又具有“小说”的文体特点。

人们对作品中的语言特点尤其是口语、俗语和俚语,不容易理解和把握。将其译成英文,对来中国不久、初试译笔的汤姆斯来说无疑是一件硬活。但是汤姆斯受到法国人阿米奥(P.Amiot)和杜赫德(Du Halde)对中国诗歌翻译的极大影响,此前英国著名的东方文化研究者小斯当东不赞成阿米奥翻译的乾隆诗歌在翻译文体上的“以文译诗”,他说:“如果以散文翻译诗歌,哪怕是在最有利的条件下,也会被认为是极不恰当又不尽人意的[3]114。”汤姆斯一直思考着自己该采用何种翻译文体,是“以诗译诗”还是“以文译诗”?终于,汤姆斯作出了自己的选择。他在《花笺记》译本前言中表明了自己的观点,认为阿米奥翻译中国诗歌时虽然采用了更自由多变的形式,但却因没有保留原著的形式而不能给欧洲读者对于中国诗歌架构的完美显现。汤姆斯还提到杜赫德《中华帝国全志》中辑录的几首《诗经》,他说像阿米奥的翻译一样,这些译作虽然形式上更为自由,有利于表达原作者的感觉和意图,但却因“文体过于散漫而不能反映原作的勃勃生气”[4]xii。在翻译文体上,汤姆斯主动规避“以文译诗”的选择。鉴于前面的思考,为了保留《花笺记》这部具有“中国特色”的文学作品的特点,汤姆斯毅然选择“以诗译诗”。汤姆斯译本采用中英文对照的形式,每一页的上、下部分分别为中文和英文,逐行译出,行数完全照应原作的数目,保留原文的韵文体,形式上体现了中国七言诗歌结构,更容易使读者产生异域文化认同感。

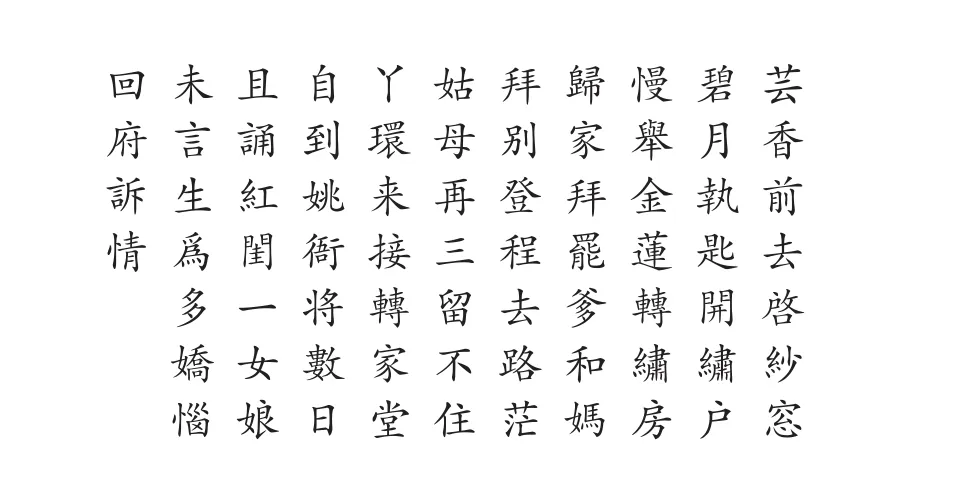

诗歌语言的内在化和精致化特点本身就使得诗歌翻译是一个难题。“以诗译诗”的首要前提是要读懂诗,译者必须能够透彻理解原文内涵,灵活驾驭目标语言,找到恰当的对应词。更难得在于同时兼顾译文与原文形式上的相似性与美感。相比起汤姆斯的译本,包令以更自由、流畅的语言塑造了一个可读性强的《花笺记》英译本。如果说汤姆斯译本是“以诗译诗”,那包令译本则毫无疑问便是“以文译诗”,完全诠释了小说体的特征。包令摒弃原文诗歌语言形式的桎梏,不受汤译本的影响,以小说的文体形式翻译《花笺记》,很好地传递了原文的故事原意,在一定程度上也极好地表达了“木鱼书”原作的神韵,这似乎对英语读者显现出更大的吸引力。下面以“回府诉情”节选为例,直观呈现汤译本与包译本的文体特征。

THE YOUNG LADIES’RETURN HOME

We will not continue to detail the distress the Leang endured,

But of an individual Miss,who dwelt in the retired apartment.

After she had remained several days at her aunt Heaou’s,

Her domestic servant came to request her speedy return.

Her aunt Heaou,repeatedly entreated her to remain,but she would not.

Having taken leave,she commenced her journey, and was soon out of sight.

On her return home and making her respects to her father and mother,

She carefully lifted the golden lilies,and entered the embroidered room.

Pih-yue,who waited on her with the keys,unlocked the silken door,

When Yun-heang,entered to open the gauze windows.[4]56

WHAT HAPPENED ON HIS RETURNING HOME

We have said quite enough about the sorrows of the student Liang,and ought to be following the lady beauties,so we will go back to the lady of the elegant boudoir. For many days she had lingered in thehouse of Lady Yao,but so peremptory a message had come to summon her home,that Lady Yao pleaded in vain for a farther lengthening of her visit.She bade her aunt farewell,and took her departure.Her parents lovingly welcomed her back,but she returned with slow and sad steps to her bed-chamber.Pi Yue took the keys and opened the ornamented door,while Yun Liang rushed forward and pulled up the green gauze window blinds.[5]61

(二)译者的主体性介入

翻译过程中译者具有多重身份:一是以读者的身份研读原作;二是以作者的身份再现原作;三是以创造者的身份传达原作。换句话说,译文不可避免地会带有译者的主体介入痕迹。

《花笺记》英译本带有明显译者主体介入痕迹的当数其注释的运用。包令译本在注释的篇幅和内容方面与汤姆斯译本比较起来均存在明显的差异。汤姆斯译本的注释大多比较简短,并且主要是专有名词的注释,特别是历史人物,如在文中的“牛郎”“西厢”和“八斗”等等,都较详细地介绍了相关的历史文化背景,但所占篇幅不会很长。以“棋边相会”一节为例,对于其中的“莲花”“杜鹃”“芙蓉”等注释,汤姆斯均只采用了一个句子简短地进行解释说明。

原文:两岸垂杨相对舞,采莲船系柳荫旁。

汤译本[4]14

On each side of it’s banks,danced and drooping willow,While in the shade lay the boat for gathering the fruit of the water-lily.

包译本[5]15

On both banks,the branches of mournful willows were trembling,under one of which a boat was fastened,to enable the gardener to attend to the lotus flowers.

同样是“棋边相会”一节中的“莲花”,汤姆斯译为“water-lilly”,并对“莲”的注释为:In the provinces of Fo-kien and Canton,the water-lily is cultivated very generally,it’s root is a common article for the table,and the seeds are much esteemed.At Canton there are ponds,or land inundated for rearing them, several acres in extent,hence the poetical allusion of a boat for gathering the flowers.The white flowers, by the Chinese,are preferred to the red.包令译成了“lotus flowers”并附有长达大半页的注释。不仅提及到莲花的生物特征,而且还加上了明朝的部分文化背景知识。此外,“棋边相会”一节中的“我估呢条残命死花旁”,汤姆斯译作“He was as one deathsmitten by the side of the flowers.”,并没有作出注解。而包令译本则对“死”这个概念结合历史、文化、伦理等方面进行了多达一页半的注释说明。又如“闻儿身丧”一回中,梁亦沧父母“挂孝安靈哭子身”,在汤译文中,译者按字面直译为“When on sitting up his table,they wore mourning,and wept daily before it.”而包译本则对此句作出的译注长达两页,详细地介绍了相关联久远的历史背景知识。类似的注释差异比比皆是,笔者认为,译者包令的目的是帮助读者懂得中国的风俗习惯、传统信仰、传说等等,这一方面有利于读者更深入地了解异域文化背景,但另一方面过多的信息量给读者带来累赘的感觉,甚至有喧宾夺主之嫌。注释连篇累牍,读者也费于理解。

译者作为原语与目的语的中间人,其译本必然受到自身的主观能动性、学识修养等方面的影响,同时来自语内、语外等各方面的因素均影响着译者主体性功能的发挥。在选词和句法斟酌上均体现译者的主体性介入痕迹。《花笺记》作为广东说唱文学中的名篇,不时插入广州方言,比如“因郎百事冇心机(没心思)”、“企住(站、停)”、“做乜(为什么)”、“我估呢條残命(我想这条残命)死花旁”,“唔知点样算(不知道怎么办)”、“八字唔知点样(不知道怎样)生”、“一去冇番(不回)頭”。翻译的前提是通晓原语。本文探讨的两个英译本译者汤姆斯和包令身在港澳地区,通晓粤语。如“碧月收棋”一节中,

原文:做乜俾佢直入到欄杆,平生與佢無相識。

汤译本[4]19

Why permit that youth to approach without announcing him?

From the day of my birth,of him I have not the least knowledge.

包译本[5]30

What were your people doing,to make that young man on the balustrade reel to and fro?I never saw him before.

此句出现了多个粤语词语,如“做乜”“俾”“佢”“無”等,汤译文与包译文均掌握了原文中的粤语地区色彩词汇特色,即使使用了不同的疑问词“why”和“what”,但并不影响原文意义的传达。只是汤译本读起来文言气息更重,而包译本则更通俗易懂。语言是文本的基本细胞,韵律是歌谣生命脉搏的音响,假如译者对原文本语言特色一无所知或知之甚少,那是无法谈到忠实和高超的翻译的。作为原作的读者,译者同时也是译作的作者。在翻译过程中,为了逾越跨语言、跨文化交际障碍,满足交际的需要,译者必须不断适应翻译语境。翻译适应性是翻译的本质属性[6]3。在译者不断适应翻译生态环境的过程中,译者应充分发挥其主体性作用,对原文进行适当的变通,采取一定的变异策略,在宏观和微观层面上对原文进行某种程度上的改造,以期达到翻译交际成功的目标。译者在翻译过程中不断进行选择和转换,译本的最终形式必然是一种翻译的变异形式。翻译变异性是翻译的普遍特性。译者应当自觉遵守目标语系统的基本构建规则与原则,在翻译过程中采取灵活多样的翻译策略,坚持翻译适应性与变异性的统一,实现跨语言、跨文化的有效传播。

(三)译者翻译策略对比分析

翻译体现为语言形式的变化,即把一种文化支撑下的语言形式(原语)转换成另一种文化支撑下的语言形式(目标语)。译者所采取的翻译方法受其翻译目的语功能的影响。总体而言,汤译本主要采用了异化的翻译方法再现原著特色,异化基础上主要体现为直译,力图保留原文的“精致”,尤其表现在句式结构上,这有利于向目标语读者传递介绍原文的韵语体制,使目标语读者更好地了解原语的文化特色。但同时,由于汉英语言的差异,尤其是语法结构上的重构,汤译本在力求韵文体的句式上必然导致目标读者偶尔的无所适从。原因在于英语的句子一般较长,成分之间的连接多靠连接词或转折词,而汉语的句子相对较短,尤其是原作中的七言句,词字简短且寓意深刻。因此,从汤译本可看出,在力求形式对等的同时,汤姆斯已竭尽全力发挥译者的主体性,“以诗译诗”,努力实现意义上的对等。包译本则主要采取了归化的翻译策略,重视译文的通畅,旨在尽量减少译文中的异国情调,为目的语读者提供一种自然流畅的译文文本。作为长篇叙事诗,《花笺记》里面包含多个故事情节。包令多用化译法,使译文的语言文字流畅通顺,读起来不像是译本。能够完全保留原作的精神与风味,用新的语言诠释原作而不会给读者留下生搬硬套的痕迹,这样的译作便是佳品。然而,由于主观与客观因素的制约,如译者的理解与表达能力的差异必然存在,因此,译文和原作之间总有“失真“和“走样”的地方。这在包译本表现尤为突出。

如果与原文对照,从语言与功能的角度看,汤译本和包译本都只是部分“等值”。包译本追求“流利”,造成“自然”“透明”的效果,在这过程中译者“隐形”了。而汤姆斯认为只有保持异国情调,必要时甚至故意采用半通不通的句子,才能使译者“显形”。这似乎体现了试图完全被目的语文化所接受和完全表现原文的两个极端。由于两种语言生态环境的差异,必然注定译文难以做到完全被目的语文化或完全适应原文。高质量、高水平的翻译要求译者具有宽泛的知识储备、精深的理解能力、细腻的表达能力、厚重的文化底蕴和坚实的双语能力。试比较《花笺记》的汤译本和包译本,读者不难发现,包译本看似更符合国际友人的语言习惯,更清晰地表达原文的完整含义。两个译本分别在形式和内容上在重现原文意境和文化内涵方面都各有千秋。总体而言,在翻译过程中,体现原文的哲理和文化内涵比强求语言形式上的对应更加重要。诗句的翻译也是同样的道理。翻译应该遵循哲理内涵第一,形式对应第二的原则。

四、结语

阅读即是解读,因为世上没有两个经历完全相同的人。翻译更是如此。翻译是一个动态过程,适应的结果必然产生不同的翻译变异。翻译不只是简单的两种语言文字之间的相互转换,翻译过程是文化传播的过程,对人类文明的传播起着重要的作用。译文是语言文化灵魂的传递,从《花笺记》英译本在西方传播效果来看,包令译文更好的适应了目标读者的需求,这离不开包令本人的能力、需求及其翻译经验等方面的影响。翻译是跨文化交际的必然产物,是人类适应新环境的一种交际行为。译者在变化了的环境中必须作出选择,以适应新的翻译生态环境的需要。适应的目的是求存、生效,适应的手段是优化选择;而选择的法则是“优胜劣汰”。两个英译本既有其可取之处,又存在不足之处,充分体现了一部成功的译作必然是译者成功的适应与选择的结果。

参考文献:

[1] 胡庚申.适应与选择:翻译过程新解[J].四川:四川外语学院学报,2008:90-95.

[2] 梁培炽.《花笺记》会校会评本[M].广州:暨南大学出版社,1998:66-70.

[3] Staunton G T.Miscellaneous Notices Relating to China, and Our Commercial Intercourse with That Country[M]. London:John Murray.1822:112-117.

[4] Thomas P P.Chinese Courtship in Verse[M].London: Published by Par bury,Allen,and Kingsbury,Leaden hall-street.Macao:The Honorable East Indian Company’s Press,1824:xii-56.

[5] Bowring J.Hwa Tsien Ki,The Flowery Scroll.A Chinese Novel[M].London:WM.H.Allen&Co.,1868:15-61.

[6] 马萧.翻译适应变异论[D].武汉:武汉大学出版社,2012.

A Study on the Adaptation and Variation of the English Translation of Hua Jian Ji

YANG Jiayi

(Foreign Language Dept.Guangzhou College of Technology and Business,Guangzhou,Guangdong 510850,China)

ract:This study makes a contrastive study on the two English translated versions ofHua Jian Ji,the work of Cantonese dialect,from the perspectives of adaptation and variation.The study aims at providing a new angel and direction for the translation studies of Cantonese dialect works from such aspects as the translators’adaptive variation traces during the translation process,translator’s centeredness,and the representation of the original work with different translation strategies.Analysis of the two English translated versions endeavors to help broaden the scope of translation studies and enlighten new ways for the spreading of Chinese classic literature works to the world.

ords:Hua Jian Ji;adaptation;variation;translation strategies

H315.9

A

1009-8445(2017)01-0032-05

(责任编辑:姚 英)

2016-09-14

广东哲学社会科学“十二五”规划项目(GD13CWW04)

杨嘉仪(1987-),女,广东广州人,广州工商学院外语系教师,硕士。