法律精英“她世界”的困境与反思

——以美国女性法官职业现状考察为中心

2017-06-23夏燕孙爽

夏燕 孙爽

法律精英“她世界”的困境与反思

——以美国女性法官职业现状考察为中心

夏燕 孙爽

在西方神话传说中曾是法律精英典型象征的女性在现代法律社会遭遇截然不同的命运。通过考察美国女性法官职业现状可知,司法“金字塔”男女失衡,法律精英“她世界”困境重重已是不争的事实。传统性别观念将法律精英视为男性,已在人们头脑中形成了固定范式,社会性别理论虽然阐释了法律精英“她世界”困境产生的原因,却掩盖了女性大规模进入公共领域后所具备的与法律精英相符的一系列特质。女性成为法律精英的道路并不遥远,消除对女性的隐性歧视,引入“性别定额”,争取“赋权妇女”以及宣扬法律的女性特质都是当前值得努力的方向。

法律精英;美国女性;女性法官;职业困境

女性与法律有着不解之缘。在古希腊神话传说中,庄严肃穆、典雅优美的正义女神一只手拿着象征法律力量的宝剑,另一只手拿着代表法律公正的天平。在正义女神身上,法律与女性完美地融合,揭示着法律与女性之间天然的相容性。然而,在现代法律社会之中,女性虽然已经参与到法律事业之中,却难以在法律精英领域占据多数席位。对女性与世人所认同的法律精英的印象一直在概念的两个极端遥遥相对:感性与理性、柔情与刚性、浪漫与逻辑,甚至有人断言女性只能是法律职业的点缀者。究竟是什么样的缘由让大部分女性止于法律精英的门槛?法律精英“她世界”的困境何在?本文聚焦于法治比较完备的美国,以分析法律精英的代表——美国女性法官职业现状为切入点,考察与分析法律精英“她世界”的生存状态,为女性更多地成长为法律精英探寻理论与实践的发展路径。

一、法官中的“她世界”

早在17世纪的法国,“精英”一词就已经出现,它意指“极少的优秀人物”或者“精选出来的少数人”。沿用此意,法律精英就是指在法律界“精选出来的少数人”或者对法律发展有重要影响和作用的优秀人物。在美国,提到法律精英,人们会毫无例外地想起法官,尤其是联邦最高法院的大法官,将他们视作美国法律精英的典型代表。美国女性凭借自身努力,早在一百多年前就跻身于法官行列,现已在联邦最高法院占据了大法官席位,组成风景独特的法律精英“她世界”。

(一)女法官从业初途

按照美国的司法传统,法官往往从律师之中遴选。自从19世纪70年代美国女性成功争取到律师资格开始,女性便逐渐以法官的身份出现在大众视野中。1869年,阿拉贝拉·曼斯菲尔德律师被爱荷华州法院批准成为美国第一位正式持有律师执照的女律师。1870年,美国南关矿区的治安法官由埃斯特·莫里斯女士担任,“这一任命,开创了美国妇女法官生涯的先例。”[1]美国伊利诺伊州于1872年成功通过法案,规定“不能因性别关系禁止和阻碍女性的职业及就业发展”,这为女法官的产生提供了法律上的支撑。1921年,弗洛伦斯·阿伦女士被选为俄亥俄州的县民事裁判所法官,这是第一位通过选举产生的女法官,1922年,她又担任俄亥俄州最高法院法官,时隔12年后被美国总统罗斯福任命为美国上诉法庭第六巡回审判法官,成为第一位在上诉法庭任职的妇女。

(二)女法官人数不断增加

在20世纪中叶以后,随着“平等权利”观念的广泛传播以及女权运动的风起云涌,使妇女在法官职业发展机会逐渐增加。1997年前,只有8位女士担任联邦法院女法官,但在吉米·卡特担任美国总统之后,联邦(特区)法院有40位女法官得到任命。20世纪70年代,女法官的人数逐渐增加。1977年,尽管当时美国仍有20个州没有出现女法官,但女法官在全美人数已达到916名,占法官总数的5.8%。到1980年初,更多法院出现了女法官的身影,仅在初审法院与上诉法庭中任职的女性就增加了45%。[2]从统计数据可以看出,积极争取平等政治参与的美国女性逐渐走上了法官从业之路,女法官的队伍不断壮大。

(三)“金字塔”顶端的失衡

尽管女性法官人数逐年增加,在法官队伍的“金字塔”顶端,也即法律精英领域,男女失衡的情况比较严重。1981年,桑德拉·戴·奥康纳成为美国历史上首位联邦最高法院女性大法官,在随后的35年里,只出现了除奥康纳之外的三位联邦最高法院女性大法官。1993年,金斯伯格女士被克林顿总统提名为联邦最高法院大法官。2009年,索托马约尔被奥巴马总统提名、美国参议院批准担任联邦最高法院大法官。2010年,卡根被提名接替退休的联邦最高法院大法官约翰·斯蒂文斯,成为联邦最高法院大法官。根据统计资料,从1789年至今,美国联邦最高法院的113位大法官中,女法官仅为4人,比例约为3.53%,女法官实为极少数。[1]美国最高法院的首席大法官是美国联邦政府司法部门的领袖,但从1789年至今,联邦最高法院的首席大法官全部为男性,女性从未占据过首席大法官的席位。司法“金字塔”顶端男女失衡的比例以及女性首席大法官的缺失,都揭示着法律精英“她世界”高处不胜寒,仍旧存在重重困境,情况并不乐观。

二、女性为何远离法律精英——社会性别理论的阐释

探讨女性问题,自然离不开社会性别的概念,社会性别是相对于男女的自然生理差别而言的。在《英汉妇女与法律词汇释义》的解释中,“社会性别是指在文化概念中形成对男女差异的理解,以及社会文化中形成的属于女性或男性的群体特征和行为方式。”[3]35社会性别理论认为,男性和女性各具气质,扮演着不同的角色,在社会生活中具有各自不同的地位并发挥着不同的作用。社会性别理论为当前女性为何无法成为法律精英提供着主流的阐释,深深地影响着社会大众的思想。

(一)传统性别观下的女性

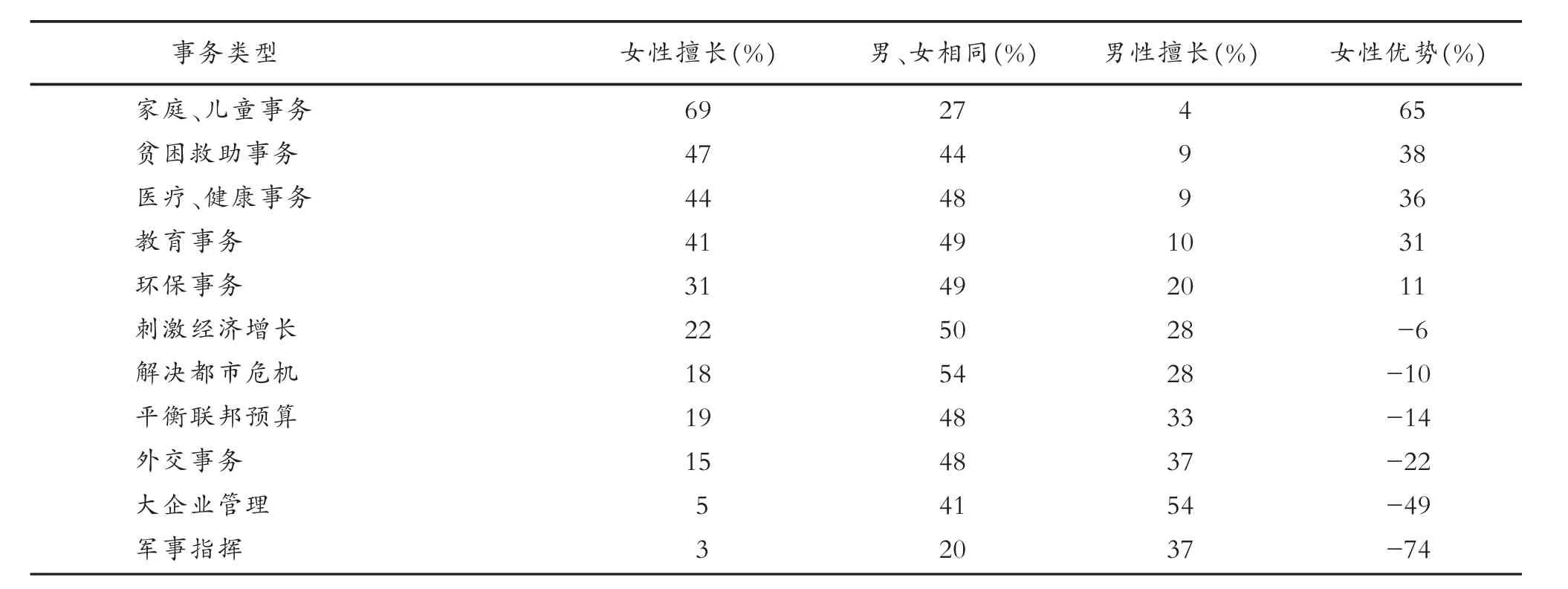

在伊甸园故事中,上帝按照自己的形象创造了亚当,而夏娃则是用亚当的肋骨做成的。英国学者伊莲·摩根认为:“由于一直以来人们对《圣经》中亚当和夏娃的故事深信不疑,因而女人低人一等的从属地位在人们头脑中根深蒂固,女性也很难获得认同,因为女性并不是上帝引以为豪的杰作,她仅仅是作为男性的复制品而存在。”[4]1成为家庭主妇,扮演好妻子和母亲的角色是传统观念中的女性形象,在整个父权社会中,女性的存在仅仅是为了人类的繁殖。这种要求妇女居于客体、从属地位并忠实于家庭的观念也深深扎根于美国这个多民族国家的土壤中。20世纪70年代后,女权运动风起云涌,女性越来越多地进入社会各个行业工作,并在政治舞台上开始展现自己的才华,但是人们对女性社会身份的认知态度并没有从根本上改变,传统的性别观依然占据主流位置。表1为美国学者所做的一个调查,从中可以得知民众对男女所擅长事务的认知。

从表1中可以得知,民众认为女性擅长的事务集中于家庭、救助、医疗、教育等领域,大多是与其传统社会性别角色密切相关的事务。即使是在家庭之外,逃离到“男性的工作领域”中,大多数女性仍然扮演着被照顾者的角色。女性被认为弱不禁风、温柔细致和善解人意,而这些特性实际上是妻子和母亲角色的还原。“女人就应该是家务操持者、被保护者以及被管束者,女人的谈吐、行为、观点以及能力都与她们在这个父权社会所居的附属地位相吻合。”[5]

在法律领域中,由于传统性别理论的根深蒂固,以男性为中心的认知一直占据主导地位。1872年美国发生的布莱德威尔诉伊利诺伊州一案,约瑟夫·布拉德利法官在对该案件的判决理由中认为,“各州应该把女性排除在法律职业之外,这样女性才能更好地履行其作为妻子和母亲的职责。”①Bradwell v.Illinois.83 U.S 130,140-42(1872).虽然从现在的眼光看来,这样的判决非常荒谬,但却真实地反映了传统性别理论视野下法律职业对女性的排斥。依据传统性别观念,女性相夫教子的身份让“情感”成为她们的特质标签,这与法官须思维缜密、能有效地将庞杂的法规客观、灵活地运用到实际裁决中的要求相差甚远,因为性别理论已经设定女性不能或不善于做理性判断,让女性远离法官这一职业就显得理所当然。

(二)性别化权力视野下的女性②“性别化权力”一词从英语“Gendered Power”翻译而来。在性别化权力思维之下,女性压抑于男性权力下,这些男性权力在不同的时代可能表现为公民身份、公共利益等等,而女性认知在性别化权力中被男性认知所主导。

在性别化权力思维之下,“一个男人要自由……就要有个女人为他整理家务、生养孩子、清洗衣物,照顾生病的他,总的来说,就是为男人的身体存在提供后勤保障。”[6]25-43这种性别化权力,不仅在于使“男性”认知作为男性至高无上的工具,也创造了女性认知。这意味着男性无须处理具体细节,可以优先选择符合自己意愿的事情,而女性同时被束缚和限制在具体的工作上。因此在性别化权力理论中,女性处理的事务就被定义化、具体化。法律历史的绝对男性化,致使倾向于主张法律推理对女性的认知方式不利。宾夕法尼亚大学的法律学生所做的一项研究发现,“性别化的学术经验确实存在。”这项研究表明,“女性与男性在进入宾夕法尼亚大学法学院时水平相当。然而,从掌握的统计数据看,女性从法学院毕业时,很少有相当显著的专业成绩。”[7]法学院实行的苏格拉底式教学方法,对于多数女学生来说,是一项严峻的考验,为女性制造了一个充满威胁的环境。老师与女学生之间通过不断的辩论,教师以一问一答的方式不断让学生重新思考,发现矛盾与问题。这样的教学方法,在一定程度上会迫使学生放弃原本的观点并沿着教师的思路去深入思考。这种性别化权力的存在,也使得“男性认知”成为至高无上的工具,女性的法律认知几乎从一开始就会被“男性认知”所主导,这种现象在一个以父权为主导的社会中成为必不可少的部分。统治者总是基于自己的利益进行统治,在这种认知的引导下,女性一度被拒之于法律职业阶层之外就显得合情合理。随着整个父权社会的不断变化和女性不断争取自己权利,哪怕这种认知会在一定程度上发生变化,但也并不是根本性的。

表1 民众对男性和女性所擅长事务的认知(1972年)①

(三)性别歧视视野下的女性

“性别的阶级性是如此之深,以至于人们都感觉不到它的存在。”[8]43社会所存在的性别歧视认为,女性没有男性解决复杂问题与争端的能力。这种弱化女性能力的意识状态也是导致难以认同女性在社会工作中成为精英的原因。

一个不容忽视的情形是:“这个世界的诠释者——西方传统中的伟人,至少他们的名字和作品流传至今——无一例外都是男性。”[9]186古往今来的伟人们习惯性地把其观点推定为普世的真理,即让人们逐渐去接受以男性为主导的观点,而这些观点大多数本身就蕴含着性别歧视色彩。就如同亚里士多德所言,“男性之于女性,就是上级之于下级、统治者之于被统治者的属性。”①参见:Politics.I 5 1234b1-32.同样影响民众的还有蒙德·弗洛伊德的“阳具嫉妒”理论。这些带有性别歧视色彩理论的传播,逐渐让人们在潜意识里接受女性无法胜任某些工作的观点。更不用说早期的女性比男性缺少受教育的机会,当男性在接受教育学习科学文化时,女性只能在家中接受传统家庭教育,这无疑进一步强化了女性处于弱者的形态。尽管现代女性接受教育的机会比以前增加很多,但在某些领域仍被拒之于千里之外,例如强调逻辑性的物理、数学、法学等学科。在各种理论的轮番“轰炸”与引导之下,对女性的歧视和偏见便深深地隐藏于人们的生活中,并在人们头脑中根深蒂固地留存下来。

在法律领域内对女性的性别歧视比比皆是。美国好莱坞电影《律政俏佳人》有句经典台词:“作一个真正的法律学生,你应该是个男人,如果你不是一个男人,你就要最大限度地像个男人。”这充分反映了人们对女性从事法律职业的普遍观点。在1869年美国Bradwell v.State of lllinois案件中,Myra Bradwell因申请律师资格证书被拒绝而将案件上诉至联邦最高法院,然而最高法院9名大法官以8票赞成和1票反对的判决结果维持Myra Bradwell不能获得律师资格证书的原有裁决,理由为:“上帝赋予女性的任务是做好贤内助,而不是职业律师,上帝的意愿不能随意改变。”②Bradwell v.State of lllinois.83 U.S.130(18730).这个判决结果在今天看来荒唐无比,却是当时对女性歧视的真实写照。正是这样的歧视使得许多人反对女性进入法律职业阶层,更不可能支持她们成为法律精英。在性别歧视的观点之下,长久局限在家庭活动范围的女性与法官的高智商、广博的知识以及敏锐、客观的洞察判断能力毫无关系,她们距法律精英千里之外是理所应当的。

三、女性离法律精英并不遥远?

社会性别理论阐释女性为何远离法律精英的观点已经深入人心,成为民众认同现状的理论依据。在笔者看来,这样的理论虽然能说明法律精英“她世界”的困境,却无法解释法律精英“她世界”现已取得的成就和精彩。更为重要的是,它陷入理论谬误的泥潭,实际上掩盖了女性大规模进入公共领域之后所具备的与法律精英相符的一系列特质。唯有拨开理论认识上的“迷雾”,还原女性为何难以成为法律精英的真正原因,才会发现女性离法律精英并不遥远。

(一)走出性别“二重性”

男性与女性的性别具有二重性。“性别”的二重性在现实生活中被外化为私人领域和公共领域的对立:男性理所当然应在公共领域活动,而女性的活动范围应局限于私人领域。[10]7理论界普遍认为,公共领域具有政治功能,是作为满足(主要是男性)公民个人权利诉求发展的结果。这种本来为政治功能划分的公共领域,却将女性局限于与此对立的私人领域,之后,男性的公共领域和女性的私人领域的差异被颁行的社会政策与法律法规不断强化,实际上导致妇女被隔离在公共领域之外。正如C·罗马尼揭示的那样,“公共与私人领域的两分法削弱了女性的社会性,它通过抑制可依赖的言论和源自自决的对话,将妇女成功地阻隔在社会民主生活之外。”[11]108公共领域和私人领域的二分法,一开始就将女性因分工不同而排斥在公共关系之外,这种排斥在男权文化所谓的“科学解释”之下获得了合理性和正当性。而在私人领域中,集中体现为家庭领域成为女性自然而然的组成部分,而这种领域的“秩序是并不需要法律和政治的约束”的。[12]107在这样的认识之下,女性思维总是与法律意识相去甚远,因为“在家庭这种私人领域,亲情比平等权利等更重要,利他性的伦理原则使家庭领域中的平等从一开始就退避三舍”。[13]

但是,值得注意的是,现代社会女性已经大规模地进入了公共领域。这种以性别为基础的二元法划分已经失去了场域上的支撑意义。在当今,英国特雷莎·梅女士执掌着首相职位,美国的希拉里女士也拥有了问鼎美国总统之位的资格和实力。女性在公共领域的杰出表现让传统性别理论黯然地失去解释力,它从另外的角度说明女性一旦有机会进入公共领域,其女性特质在公共领域中的作用丝毫不低于男性,而那些之前在私人(家庭)领域表现出来的被批评的女性特点,例如感性、消极与服从的状态,现在看起来更像是因为场域的性质而产生的品行,并非女性因生理特征而天生具备的特点。既然一系列与法律精英相悖的特质并不是女性的“专有物”,那么我们就必须要走出性别二重性理论的“泥潭”。

(二)女性的法律特质

一旦社会环境发生改变,强势男性支配女性的规则和意识就会受到强烈的冲击,而女性自身具有的法律特质也应得到重新解读。二元对立的思维模式只推崇男性理性与客观的一面,而将女性非理性与主观性的对立面边缘化。[14]338除掉私人(家庭)领域产生的与法律精英对抗的所谓女性“特点”,仔细探究,女性自身具有的善于观察、细致耐心、极强的同理心等特质与法律精英思维一脉相承,是促成女性在法律世界中如鱼得水的重要原因。

法律裁决从来都是一门复杂的艺术,它并不是一堆冰冷法律条文的简单适用,仅仅具有理性是远远不够的。女性的善于观察对有效发现争议的细节问题大有裨益,其细致耐心的特质对厘清真相背后“剪不断、理还乱”的疑点显然有着天然的帮助。众所周知,正义的实现有时候往往来自于对一个可疑细节的反复考量与追问,在这个方面,女性具有绝不低于男性的优势。

女性具有极强的同理心,这被公认为女性的优势之一。这里的同理心,不是指心理同感。心理同感是指容易设身处地体谅他人深切的痛苦与仇恨,因而可以理解他人的感情并谅解他人做出的行为,而这往往成为指责女性情绪容易受到影响的“罪魁祸首”。美国心理学家吉利根论证法律属于男性这一论点时,就曾设定一个游戏:游戏由男孩和女孩一起参与,不同的是男孩只要发现有人违反游戏规则就会立即反抗并予以谴责;但女孩表现不同,她们往往以不愿意继续游戏作为处事态度而非尖锐地批评他人以避免伤及对方,吉利根认为男性具有立即审判的“公正的道德”,而女性具有理解他人的“关爱的道德”。[15]24-36这种观点曾经一度流行,但后来不仅受到来自女性主义的严格批判,而且美国经济分析法学派代表人物波斯纳也同样反对,他认为“不管男孩和女孩对违反游戏规则的态度有何不同......这个法律制度一开始就为男性所控制......‘公正的道德’亦非男性特有。”[16]508严格意义上的同理心意味着能成为直接面对人的情绪振荡共鸣板,在没有既定企图和具体想法的情形之下,人们可以“中立”地与他人感同身受,虽然这并非意味着感同身受的人就会采取行动。相对于男性,女性具有“中立”感受的同理心,不仅对理解案件本身还是说服争议的双方无疑都具有天然优势。

值得一提的是,女性在更多时候并不具备太多“破坏”规则的冒险精神,这恰恰和法律的保守特质相暗合。这是因为在生物的进化之中,“女性必须增加其受孕的概率以及后代的成活率,因而要想尽办法获取较为充足的蛋白质以供养自己及其子女。”[17]女性基于生理的需求,希望在稳定的秩序中发展与进步,在规则之中调整自身与他人,这与无论什么时候设立的法律所试图实现的功能都是相吻合的。

女性离法律精英并不遥远,祛除法律的男性特质是确立这一论点的重要手段。私人与公共领域曾经的二元对立已经在现代社会被瓦解,在传统意识中被批判的种种与法律精英相悖的女性特质随着女性大规模进入公共领域被弱化,女性自身具备的与法律精英相容的特质正被发掘或者重新解读。法律并不必然属于男性,“正义之神”在远古被描绘为女性,在未来法律精英“她世界”中也必定摇曳生姿,以更加精彩的面目出现在世人面前。

四、通向法律精英“她世界”之路

尽管法律精英“她世界”会愈加精彩,我们也会看到美国女性将在联邦最高法院大法官中占据越来越多的甚至是首席大法官的位置,但是实践需要理论的指导,打造通向法律精英“她世界”的宽阔大道,有以下几个方面值得努力。

(一)消除对女性的隐性歧视。消除对女性的隐性歧视是使女性法律精英群体不断壮大的基础。妇女地位的提升得益于对传统性别观念的逐渐消解,并追求男女在社会性别中的完全平等。在这一过程中,要彻底改变传统性别观念,寻找女性在私人领域与公共领域的一种平衡。这要求一方面要认可私人领域中作为母亲和照护者的劳动妇女的公民身份,另一方面要提高妇女在公共领域的权利,使她们与男人一样在平等条款下参与劳动力市场。[18]62虽然美国早在20世纪60年代就通过了《民权法案》,其中第七款明确规定职场中的性别歧视应受禁止,但毫无疑问它们只能对女性显性歧视发挥作用,而隐性性别歧视的观念仍深根于民众的思想意识中。法案的规定可以在外力形式上解决女性歧视难题,隐性的女性歧视却只能通过转变民众的思想加以完成。虽然民众思想的转变并非易事,但相关提升女性职业的观点必须不断向民众宣传与强化,这是真正能消除女性隐形歧视的有效路径。

(二)引入“性别定额”规则。“性别定额”指用特定机制来平衡男女在司法领域中所占的比例,通过加速女性的参与度来强调女性在司法领域内的存在。在美国妇女选举参政时期,“性别定额”就有所体现。1920年,美国民主党在各州采取了“等额规则”来确定男女代表的人数,而在1924年,共和党也同样效仿之。20世纪40年代,平衡男女的“等额规则”开始适用于两党的其他重要机构之中。1980年,民主党修改党章,规定全国代表大会上男女代表应各占50%,1988年,又进一步规定每一州参会代表都须男女各占一半。[19]这些措施直接增加了女性在政党中的话语权,从而推动妇女参政地位的提升。在行政领域,美国各级政府虽没有制定具体的性别定额政策,但自70年代开始,历届总统都声称会任命称职的女性担任重要行政职务,且也会在任内不同程度上兑现承诺。在司法领域等法律精英领域,引入“性别定额”规则,对于女性逐渐攀登司法“金字塔”的顶端会有所帮助。

(三)“赋权妇女”应落到实处。1994年国际与人口发展大会正式提出了“赋权妇女”这一概念。顾名思义,“赋权妇女”就是要让处于弱势地位的妇女群体获得各种应有的公民权,使她们有能力、资源和手段来掌控自己的命运。赋权包括三个方面:第一,赋予女性政治权利,要让女性对影响她们生活的政策发表意见,通常的方式是让女性参与选举和进入政府工作;第二,赋予女性经济权利,让女性有权运用自己的能力获得经济资源,从而带来家庭和社区乃至社会的繁荣;第三,提高女性的社会地位,通常通过制定(修改)公共政策和扩大女性受教育的途径来实现,把妇女们从被虐待、被利用、被压抑等限制其发挥潜能的情形中解放出来,鼓励妇女大规模地进入公共领域并在其中发挥出她们的特质。

具体到女性如何在法律职业阶层脱颖而出,尤其是出现在司法“金字塔”的顶端。首先,社会应承认女性可以在法律职业中活动,消除带有歧视眼光去看待女性从事法律职业,承认女性也可以像男性一样,在司法“金字塔”里为该领域做出贡献。其次,女性在参与法律工作过程中,应该感知自己被“赋权”的力量,并通过行动和成绩促使社会转变传统的性别观念,这就要求社会赋予女性相应权利的同时,女性也应当提升自我的法律职业意识与能力,同时积极在相应的社会事务中承担责任。把“赋权妇女”落到实处,将会推动法律精英“她世界”呈现不一样的景象。

(四)宣扬法律的女性特质。女性具有的一系列与法律精英相符合的特质应在现代社会得到尊重和宣扬。当人们思维不再沉沦于“法律确是雄性的,而非雌性的”[20]484理论泥潭,能抬起头重新审视女性进入公共领域后所具备的特点,就会发现女性的善于观察、耐心细致、同理心以及遵循“规则”的稳定感都是与法律以及解决争议蕴含的特性一脉相承的。当这些言论在社会得以广泛流传,就有可能有效改变世人对法律精英性别的判断,从而为更多女性争取到通向法律精英“她世界”的机会。而接下来,法律精英“她世界”的繁荣将会证明法律的女性特质并非言过其实。

五、结语

正如海德格尔所言:“性别差异不能提升到本体论差异的高度,因为它并不具有本质的特点,因而不属于‘此在’的本质结构。”[21]3简单来说,性别差异确实存在,但这种性别差异可以通过求同的方式让男性与女性共同融入整个社会中,在社会场域之下,两者在本质上是一致的。女性可以在个人、家庭等私人领域中扮演重要的角色,同样也可以在法律精英“她世界”中有精彩的表现。与此相对应,男性可以成长为法律精英,也可以成为一个家庭好厨男、完美的超级奶爸。当男性和女性不再局限于先天生理的选择,而可以在社会公共场域中更多地把握自己适合的机会,社会的进步将不言而喻。法律精英“她世界”的繁荣,一方面固然给了女性机会,另一方面何尝不是减轻了男性自我背负的期望与压力。我们可以看到,祛除传统性别歧视的眼光,挖掘出女性的法律特质,女性离法律精英并不遥远,法律精英“她世界”的繁荣指日可待。法律职业阶层的顶端需要的并不仅仅是男性,还有那些适合以及有能力做法律精英的女性们。

[1]宋雷.美国女法官的发展道路[J].现代法学,1983,(2).

[2]李贤华.美国女法官的从业之路[N].人民法院报,2014-02-28.

[3]谭兢常,信春鹰.英汉妇女与法律词汇释义[Z].北京:中国对外翻译出版公司,1995.

[4](英)摩根.女人的起源[M].刘筠译.上海:上海译文出版社,2007.

[5]王晓红.论美国社会女性角色的嬗变[J].西安外国语学院学报,2006,(2).

[6]Dorothy E.Smith.The Everyday World as Problematic:A Feminist Sociology[M].Boston:Northeastern University Press,1987.

[7]Lani Guiniereral.Becoming Gentlemen:Women’s Experiences at One Ivy League Law Schoo[J].University of Pennsylvania Law Review,1994,(110).

[8]陈英,陈新辉,女性视界——女性主义哲学的兴起[M].北京:中国社会科学出版社,2012.

[9](美)朱迪斯·贝尔.女性的法律生活——构建一种女性主义法学[M].熊湘怡译.北京:北京大学出版社,2010.

[10]孙文恺.法律的性别分析[M].北京:法律出版社,2009.

[11](加)C·罗马尼.国家责任私人化:女权主体对国际人权法中公私区分的批判[A].(加)丽贝卡.J.库克.妇女的人权.国家和国际的视角[C].黄列译.北京:中国社会科学出版社,2001.

[12]C.Pateman.Feminist Critiques of the Public/Private Dichotomy[A].A.Philips..Feminism and Equality[C].Oxford:Blackwell,1987.

[13]周安平.社会性别的法律建构及其批判[J].中国法学,2004,(6).

[14]Katharine T.Bartlett.Feminist Legal Methods[A].Katharine T.Bartlett,Rosanne Kennedy.Feminist Legal Theory:Reading in law and Gender[C].Boulder,Colorado:Wstview Press.,1991.

[15]Carol Gilligan.In a Different Voice:Psychological Theory and Women’s Development[M].Cambridge Mass:Harvard University Press,1982.

[16](美)理查德·A·波斯纳.法理学问题[M].苏力译.北京:中国政法大学出版社,2002.

[17]李拥军.自私的基因与两性博弈:人类婚姻制度生存机理的生物学解释[J].法律科学,2012,(3).

[18](英)露丝·李斯特.公民身份.女性主义的视角[M].夏宏译.长春:吉林出版社,2010.

[19]王业昭.社会性别视角下的美国妇女参政研究[D].上海外国语大学博士学位论文,2014.

[20](美)戴维·凯瑞斯.法律中的政治[M].信春鹰译.北京:中国政法大学出版社,2008.

[21](德)海德格尔.荷尔德林诗的阐释[M].孙周兴译.北京:商务印书馆,2000.

责任编辑:秦 飞

数据来源:Louis Harris and Associates.Inc..The 1972 Virginia Slims American Woman’s Poll.Ann Arbor:ICPSR,1975.

Dilemma and Reflection upon‘She World’among Legal Elitesr——On the Basis ofStudyofAmerican Female Judges’Occupation

XIAYan,SUNShuang

In the Western myths and legends,the woman who was a typical symbol of the legal elite has a very different destiny in the modern legal society.By examining the status of female judges in the United States,it is clear that gender imbalance in the judicial“pyramid”and the dilemma“She World”of the women legal elites face are indisputable.In traditional gender concepts,males are the legal elites and this has formed a fixed mindset.Such mindset gets rid of women’s characteristics that are suitable to be legal elites.The path to become women elites in legal areas is not far away.Elimination of hidden discrimination against women,the introduction of gender quotas, empowerment ofwomen and publicityofwomen’s characteristics in legal fields are what we should pursue.

legal elites;American women;female judges;occupational dilemma

10.13277/j.cnki.jcwu.2017.03.014

:2017-04-28

C913.68

:A

:1007-3698(2017)03-0093-07

夏 燕,女,重庆邮电大学法学院副教授,法学博士,主要研究方向为法社会学、女性主义法学;孙 爽,女,重庆邮电大学法学院诉讼法专业2015级硕士研究生,主要研究方向为法社会学与知识产权诉讼。400065