社会融合对农民工社会性别意识的影响

2017-06-23任义科郭玮奇

任义科 郭玮奇

社会融合对农民工社会性别意识的影响

任义科 郭玮奇

在城镇化背景下,社会融合对农民工社会性别意识具有深刻影响。利用2014年农民工调查数据,分析经济融合、文化融合和心理融合对传统分工、有酬劳动、无酬劳动和生育决策方面社会性别意识的影响,结果表明,经济融合和心理融合有利于农民工在生育决策方面形成平等的社会性别意识,心理融合有助于促进传统分工方面的性别平等。但对女性农民工而言,经济融合有助于其在有酬劳动方面形成平等的社会性别意识,文化融合中家乡文化的保持有利于促进传统分工方面的平等性别意识,心理融合则有利于其在无酬劳动方面形成平等的社会性别意识。

农民工;经济融合;文化融合;心理融合;社会性别意识

一、引言

性别平等与消除贫困和促进弱势群体的生存与发展紧密相关。在中国,性别平等已作为基本国策写进宪法。目前,中国社会正处于新型城镇化发展阶段,农民工市民化成为城镇化问题的核心。新型城镇化是以人为中心的城镇化,促进性别平等是题中应有之义。然而,在城镇化过程中,农民工同时也面临着社会融合问题,那么,农民工社会性别意识如何?社会融合如何影响其社会性别意识?对这些问题进行探讨,不仅有利于进一步深化新型城镇化发展战略,而且有利于促进社会和谐与包容性发展。

农民工的社会融合是指农民工群体之间、农民工与市民之间以及城乡文化之间互相协调、互相适应的过程。社会融合反映在经济、社会、文化和心理多个层面。已有研究表明,农民工就业存在性别歧视,主要表现在职业的性别区隔和由此带来的收入分化,以及女性围产期的保障缺失等。[1]由于平等的就业机制缺失,导致农民工与城市市民相比较处于社会边缘状态,女性农民工则更为严重。与男性相比,女性农民工的社会交往往往处于“差序格局”内圈,社会资本的缺乏使得女性农民工更可能遭受社会排斥。[2]随着城镇化进程的加快,女性农民工的比例呈上升趋势。她们进入城市,一方面受城市现代文明的影响,改变了她们的社会经济地位及其社会角色期待;另一方面由于传统性别文化的影响,女性农民工在家庭、职业和社会交往方面仍处于弱势地位。总体而言,相关研究主要集中在农民工的社会融合方面,较少关注其性别差异,对社会融合与农民工社会性别意识之间的关系研究更为少见。

社会性别概念的提出源于西方女权主义运动,其目的在于提高妇女地位,促进男女平等。社会性别理论在中国的传播促进了社会性别意识的觉醒,也促进国内学者对“性别平等”真正内涵的探讨。[3]就社会性别意识而言,国内学者主要从先赋、后致因素和夫妻性别地位[4]、夫妻议价能力差异[5]等方面来研究社会性别意识的成因。但对农民工而言,由于生计的相对脆弱,现代与传统文化的冲突,选择城乡立足的抉择,以及对留守子女和老人的牵挂等都使得其社会性别意识具有其独特性。本文所关注的问题是,在城镇化背景下,社会融合如何影响农民工的社会性别意识,并在家庭可持续生计条件下反思其性别角色分工的现实意义。

二、理论分析与研究假设

根据可持续生计分析框架,生计策略主要包括对生产活动、投资储蓄、生育等方面所做的决策。[6]依据这一标准,将农民工社会性别意识划分为对传统家庭分工、有酬劳动、无酬劳动和生育决策方面的性别态度。

1.经济融合与社会性别意识

由于长期的二元经济制度,城乡差异显著,农民工的收入与市民相比普遍较低。农民工从经济层面融入城市,就是要提高收入,缩小与市民的差距,包括人力资本投资、就业选择机会和无身份差别的薪酬标准。随着经济收入的提高和女性打工人数的增加,男性不再是家里唯一的经济来源,“女人不比男人差”的论断必然会弱化“男外女内”的传统家庭分工模式;但从收入结果来看,在“珠三角”和“长三角”的研究中发现,农民工工资性别差异显著,女性农民工工资约为男性的四分之三,这种差异并不能完全说明男女的能力差异,更多是劳动力市场的性别歧视。[7]当女性农民工把一部分精力从传统的家务劳动中抽离出来,提高经济收入的同时,必然减弱对丈夫的依赖性,从而导致在无酬劳动(如家务劳动)方面的相对平等。经济地位的提高会改变女性农民工的价值观念,并进一步影响其行为和意识。[8]同时,由于女性经济能力的提升,促使农民工的生育决策更加淡化男孩偏好。基于以上分析得出假设1:经济融合对农民工形成现代平等的社会性别意识有积极的影响。

2.文化融合与社会性别意识

文化融合强调群体之间以及文化之间互相适应的过程,因此具有双向性:一是对流出地原有文化是否需要继续保持;二是是否愿意融入迁入地社会的文化。[9]文化特征在经济和制度方面发挥着重要的作用。农民工在流入城市之前,在农村社会主要受传统观念和文化的影响较大。但在流入城市后,随着文化融合的加深,对流入地的认同就更强烈,对城市现代文化的接受也就更多。国外类似研究表明,中国人接受西方文化越多,越倾向于表现出西方的行为标准,利他主义精神减少,对西方人更加信任。[10]

在城市社会,以现代工业文明为基础的城市文化的影响超过了传统文化。以个人为中心的平等意识会逐渐占据主导地位,表现在家庭夫妻关系上,“男外女内”的性别角色会削弱。当然,这种变化也不是一成不变的,当农民工受到市民歧视或制度性排斥时,传统的价值和观念会占据首位,形成两种文化的分离和“二元化”。[11]随着对城市文化的逐步适应,农民工的家庭角色分工意识更趋于平等,夫妻双方共同承担家庭经济负担。家务劳动也由妻子独自承担趋向于夫妻共同承担。不仅如此,甚至生育决策也会受到城市现代文化的影响,从而降低生育决策中的男孩偏好意识。社会化假说认为,流出地文化价值和规范是生育行为的主要决定因素,人们所处的社会、家庭环境促使人们形成了特定的生育观念。即使离开流出地,早期的生育观念仍然决定着人们的生育行为。因此,早期迁移者的生育行为更可能与流出地居民相似。而文化融合假说则认为,迁移者一旦融入流入地,则当前的文化规范对迁移者生育行为的影响胜过其原居住地的生育文化的影响。[12]由此得出假设2:文化融合对农民工形成现代平等的社会性别意识有积极的影响。

3.心理融合与社会性别意识

心理融合是社会融合的最高层次,是指移民群体对自己在移民地身份和心理上的主观认同,这种认同有助于提升对城市观念的认同和对城市生活的参与程度。心理融合的实现过程也是移民自觉或不自觉地遵守迁入地社会主流文化和价值观的过程。[13]外出打工的女性在城市生活一段时间后,不论是她们的生活方式、衣着打扮、生活习惯,还是其观念和思想方面都受到城市化影响。国外经验表明,进入劳动市场和接受教育有助于女性形成平等的性别角色。[14]对于农民工而言,城市打工经历和职业培训在提升人力资本的同时,也有利于农民工的心理融合,减少其与市民的心理距离。从性别赋权指数来看,女性的劳动力市场地位,包括职业地位中的女性比例和女性—男性工资比率均与女性的家务劳动时间和比例负相关[15],即女性劳动市场化必然导致无酬家务劳动减少,夫妻性别分工趋于平等。农民工心理融合的过程也是社会距离不断缩小的过程,即从收入、生活方式、文化、身份等方面不断向市民趋同的过程。社会距离的增大则可能使农民工与市民产生隔阂,不利于主流文化的吸取。综合上述分析得出假设3:心理融合对农民工形成现代平等的社会性别意识有积极的影响。

三、数据与方法

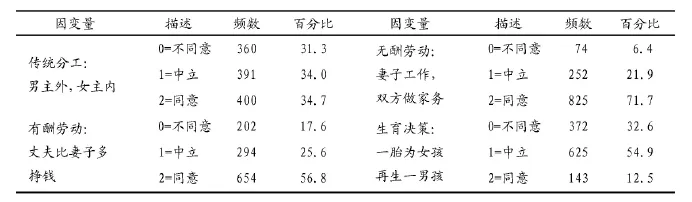

表1 因变量描述信息

1.数据来源

本文数据来源于2014年的农村流动人口发展状况调查,采用分层抽样与配额抽样相结合的抽样方式。调查对象包括来自东部、中部和西部等26个不同省市的18—69岁持有农村户口的外来务工人员,涉及建筑业、制造业和服务业等行业领域。调查内容主要包括农民工的基本情况、生计状况、组织行为、代际支持、社会融合和政策认知等。本文主要采用农民工的个人信息、社会性别以及社会融合的相关内容。调查实际发放问卷1300份,收回有效问卷1152份。在样本中,女性占56.4%,平均年龄33.8岁,平均打工年限为10年,六成以上农民工未婚,多数文化程度是初中及以下,高中以上仅占14.9%,半数以上从事制造、建筑业工作,来自于中部的占48.1%,东西部人数基本持平。与市民聚居、农民工聚居和混居比例也基本平衡。

2.主要变量设置

(1)因变量

因变量是社会性别意识,指由于生理性别差异所导致的社会角色差异的认知或观念。本研究侧重于从家庭生计视角考察农民工对性别角色的认识。主要包括四个方面:1.传统分工:您同意“丈夫在外面挣钱,妻子在家里照顾家庭”的说法吗?2.有酬劳动:您同意“丈夫应该比妻子多挣钱”吗?3.无酬劳动:如果妻子也在工作,您同意“丈夫应该和妻子共同承担家务活”吗?4.生育决策:假如第一个孩子是女孩,您想怎么做?前三个问题选项均为“非常同意=1”到“非常不同意=5”,分析时合并为三类:不同意=0,中立=1,同意=2,以同意为参照类。第四个问题中一胎为女孩后的子女性别选择偏好划分为“不管怎样,直到有一个儿子为止”、“再生一个,不管男女”、“停止生育”三类。为了与前三个问题表述一致,将此题改为“第一胎为女孩时再生一个男孩”,选项分别对应于“同意=2”、“中立=1”和“不同意=0”,以“同意”为参照类(见表1)。

从表1可以看出,不同意夫妻传统分工的农民工占三分之一强,同意“丈夫比妻子多挣钱”的农民工总人数达到56.8%,说明大部分农民工认同男性才是家庭的主要经济来源;但超过三分之二的人同意“若妻子外出工作,则双方都应做家务”的观念。对于“第一胎为女孩再生一个男孩”的观念,仅有12.5%的农民工表示赞同。综合来看,如果把传统的“男主女从”看作是不平等的社会性别意识的话,本研究结果显示,平等的社会性别意识已被农民工所接受。

(2)自变量

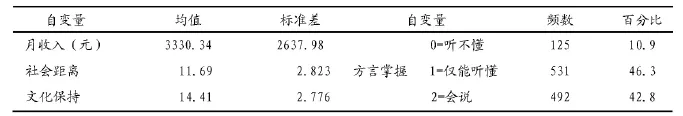

本研究把社会融合分为经济融合、文化融合和心理融合三个维度。其中,经济融合主要是指农民工的平均月收入。文化融合包括“对打工地城市的方言掌握”和“对家乡文化的保持”两个方面。方言掌握是指会不会说打工城市的方言,分为“会说”、“仅能听懂”和“听不懂”三类,其中以“会说”作为参照类。家乡文化保持量表包括4个题项:1.遵守家乡的风俗习惯(如,婚丧嫁娶)对您来说是重要的;2.按照家乡习惯办事对您来说是重要的;3.您的孩子应该学会说家乡话;4.保持家乡的生活方式(如饮食习惯)对您来说是重要的。在度量心理融合时,我们采用悦中山等[9]对Bogardus改编后的社会距离量表来对其进行测量,量表包括5个题项:1.您愿意与市民共同居住在一个街区(社区)?2.您愿意市民做您的同事?3.您愿意市民做您的邻居?4.您愿意市民做您的朋友?5.您愿意市民做您(或您子女)的配偶?家乡文化保持和社会距离答案选项均是“非常同意=1”到“非常不同意=5”,在分析时把两个量表各个题项得分分别汇总得到各自的最终得分。家乡文化保持分值越大,说明家乡文化保持越好,即文化融合越好。心理距离分值越小,说明农民工与市民之间的社会距离越小,越容易接受所在打工地城市的文化和价值观念,即心理融合越好。回归中,方言掌握为分类变量放入模型;月收入(取常用对数)为连续变量,直接放到回归模型中。其次,本文分别对经济融合、文化融合和心理融合与性别的交互项纳入回归模型,之所以要加入二者的交互项,主要是为了检验社会融合对社会性别意识的影响是否也由性别差异所造成。

从表2可见,家乡文化保持量表最高得分为20分,但均值已达到14.41分,说明农民工对于家乡文化的认同度仍然比较高;在方言掌握中,极少有农民工完全不了解打工地语言,说明他们对于城市生活的适应性比较高,文化融合也在不断地增强。

3.研究方法

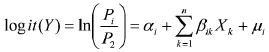

由于因变量“社会性别意识”题项是三分类无序变量,为检验社会融合因素对农民工社会性别意识的作用假设,本文采用多元Logistic回归模型进行分析,模型公式为:

表2 自变量描述信息

P2为因变量对照组发生的概率,Pi(i=0,1)分别代表不同意、中立,Xk为影响农民工社会性别意识的自变量和控制变量,β是回归系数,ɑ是常数项,μ为随机误差。

四、结果分析

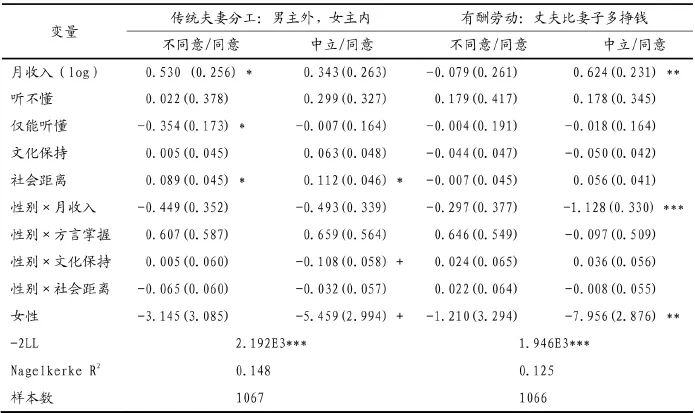

1.社会融合对传统分工社会性别意识的影响

表3显示,对于传统的“男外女内”的性别分工,经济融合、文化融合和心理融合都有显著影响,具体表现为收入越高,即经济融合越好,农民工越同意传统的分工模式。也就是说,经济融合较好时,满足了基本的物质需要后,农民工还是认同传统的夫妻分工。因此,假设1未得到验证。正如访谈中LHQ所说:“我认为妻子还是相夫教子更好一点,如果丈夫能够挣足够多的钱,妻子工不工作都无所谓。”在文化融合方面,与会说打工地方言的农民工相比,仅能听懂打工地方言的人更不同意“男外女内”的观点,即文化融合较差的农民工更不同意传统分工,反过来说,文化融合越好,越同意传统的夫妻分工。假设2未得到验证。这可能是因为农民工对打工地方言掌握不好,表明与当地市民语言沟通障碍较多,对现代夫妻分工的局限了解就较少,加之平等意识的宣传,因此更倾向于夫妻平等,自然表现为不同意传统夫妻分工。对于心理融合,农民工与市民的社会距离越大,越认同传统分工模式。换言之,社会距离越小,心理融合越好,越可能否定传统分工。即心理融合有助于促进现代平等的社会性别意识,因此,支持假设3。

表3 社会融合对传统夫妻分工模式和有酬劳动社会性别意识的影响

虽然保持家乡文化对社会性别意识没有显著影响,但性别与文化保持的交互项显著(p<0.1)。表明与男性相比,家乡文化保持更好的女性农民工对传统分工更为中立,即家乡文化使女性具有不认同“男外女内”的传统分工倾向,因而社会性别意识趋向平等。保持家乡文化之所以能改变女性的社会性别意识,可能原因是城市生活场域的现代性产生作用的结果。因此,假设2得到验证。

2.社会融合对有酬劳动社会性别意识的影响

表3结果显示,社会融合对有酬劳动社会性别意识的影响仅仅表现在经济融合上。具体表现为,收入越高,农民工越认同“丈夫比妻子多挣钱”,即经济融合越好,有酬劳动的社会性别意识越不平等。但性别与月收入的交互项显示,与男性相比,女性农民工收入越高,对“丈夫比妻子多挣钱”的观点表现越中立。因此,部分支持了假设1。正如在深圳打工的27岁的CHT所说:“夫妻应当共同挣钱,但要说‘丈夫比妻子多挣钱’有点片面,应该说谁的能力强谁就多挣钱。”文化融合和心理融合对社会性别意识没有显著影响。

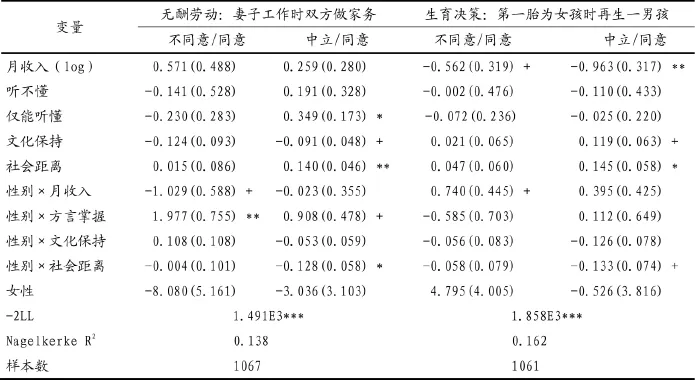

3.社会融合对无酬劳动社会性别意识的影响

社会融合对无酬劳动社会性别意识的影响主要体现在文化融合和心理融合方面(见表4)。对于城市方言掌握而言,与会说打工地方言的农民工相比,仅能听懂方言的农民工更赞同夫妻共同做家务,即文化融合不太好的农民工,社会性别意识更平等。而家乡文化保持越好(即文化融合好)的农民工,对夫妻共同做家务保持中立。这一发现与假设2相悖。对于心理融合,与市民的社会距离越大,越同意夫妻共同做家务,即心理融合越差,农民工的社会性别意识越平等,这一结果与假设3相反。出现上述现象的原因与文化融合对传统夫妻分工的影响类似,表明对农民工这一特殊群体而言,由掌握方言、保持家乡文化所代表的文化融合和以心理距离所代表的心理融合可能并没有完全反映其社会融合的真正含义,即农民工尚未完全实现社会融合,他们的社会性别意识摇摆于传统与现代力量的角逐中。从无酬劳动社会性别意识来看,文化融合和心理融合的力量远不及农民工从骨子里对家务劳动的传统认识。从性别与社会融合的交互项来看,虽然经济融合单独对夫妻共同做家务态度没有显著影响,但与性别交互项显示,与男性相比,女性的收入越高,她们越不同意夫妻共同做家务,这一结果与假设1相反。相较于其他情况而言,听不懂方言的女性农民工更认同双方共同做家务,即融合不好的女性农民工社会性别意识更平等,与假设2相反。与男性相比,与市民社会距离越大的女性农民工越可能保持中立,换句话说,女性农民工心理融合越好,越支持夫妻共同做家务,因此,支持假设3。

4.社会融合对生育决策社会性别意识的影响

经济融合、文化融合和心理融合对农民工家庭生育决策社会性别意识均有显著影响(见表4)。具体表现在,月收入越高,即经济融合越好,农民工越不赞成“一胎为女孩时再生一个男孩”;但性别与月收入的交互项显示,与男性相比,女性农民工收入越多,越想要生育一个男孩,这些结果部分支持了假设1。一般而言,大部分农民工希望生两个孩子,如NLJ所说:“肯定是想生两个孩子,最好是一男一女,但是像我生了两个女孩,就不会再去生第三个、第四个,非得要生个儿子这种的。”在文化融合方面,家乡文化保持好的农民工则更赞成再生一个男孩。即家乡文化保留的越多,农民工生育决策的男孩偏好意识越强,因此,假设2没有得到支持。对于心理融合,社会距离越大,即与市民融合越差,农民工越同意“一胎为女孩时,再生一个男孩”;但性别与社会距离的交互项表明,与男性相比,女性农民工的社会距离越大,对“一胎为女孩时再生一男孩”的想法越保持中立,因此,假设3得到部分支持。

五、讨论与结论

表4 社会融合对无酬劳动(家务分工)和生育决策社会性别意识的影响

本文分析了城镇化过程中经济融合、文化融合和心理融合对农民工在传统分工、有酬劳动、无酬劳动和生育决策等方面社会性别意识的影响,一定程度上揭示了农民工社会性别意识的动力来源,为促进平等社会性别意识提供了有益的参考。首先,对于“男主外,女主内”的传统性别分工,经济融合和文化融合不利于农民工形成平等的社会性别意识,而心理融合却相反。但是,文化融合有利于其在传统分工方面形成平等的性别意识。其次,对于“丈夫比妻子多挣钱”的有酬劳动,女性农民工较男性农民工有更平等的社会性别意识。再次,对于“若妻子工作,双方都应做家务”的无酬家务劳动方面,心理融合更有利于女性农民工平等社会性别意识的形成。最后,对于“第一胎为女孩时再生一个男孩”的生育决策,经济融合和心理融合有利于男性农民工在生育决策方面的平等。

总体而言,经济融合和心理融合有助于农民工在生育决策方面的平等社会性别意识,同时心理融合也有利于他们实现平等的传统性别分工,而文化融合不利于其形成平等的社会性别意识。造成这种状况的原因是,社会性别意识与农民工的家庭生计相关,收入水平越高,与市民的社会距离越小,即经济和心理融合越好,越可能抵消养老防老的顾虑,因此在生育决策方面男孩偏好更可能弱化。心理融合越好,与市民的社会距离越小,越可能趋于平等的夫妻家庭分工。文化融合对社会性别意识的反向影响,表明在现阶段,农民工社会性别意识仍然主要受传统文化影响。

与男性农民工相比,经济融合促进了女性农民工的平等性别意识,这是由于外出打工以及从传统社会到现代城市社会生活场域的变化,使得女性农民工的独立意识更强。值得关注的是,保持家乡文化使得女性农民工在传统分工方面性别意识更趋于平等。在某种意义上,女性农民工突破了“女主内”的局限,承担了部分“主外”的责任。尽管女性农民工的分工边界向外扩展,但是她们仍然是在传统家庭的框架内思考问题,把照顾老人作为分内之事,传统的伦理关系仍然在她们的思想意识中起作用。心理融合促使女性农民工更倾向于夫妻两人共同做家务。这一平等的社会性别意识也是在农民工家庭生计压力背景下产生的。夫妻双方外出工作在家务分工方面必然要做出调整。这种平等是传统的“男主外,女主内”家庭分工对现代社会的适应。因此,在促进农民工社会性别平等的实践中要防止两种倾向:一是把政策制定者主观想象的女性权利认定为女性想要的权利;二是漠视农民工的生计状况及其文化传统。

[1]沈渝.城市融入中的社会性别研究[J].统计与决策,2010,(16).

[2]丁明秀.基于社会性别理论的女性新生代农民工社会权利研究[J].农村经济,2013,(11).

[3]杨慧.“男女平等”的不同认识及其成因剖析——从社会性别理论视角[J].安徽大学学报,2005,(5).

[4]刘爱玉,佟新.性别观念现状及其影响因素——基于第三期全国妇女地位调查[J].中国社会科学,2014,(2).

[5]李慧英.从一种新的视角审视公共政策——“社会性别与公共政策”专题研讨会综述[J].妇女研究论丛,2001,(5).

[6]DFID.Sustainable Livelihoods Guidance Sheets[M].London:Department for International Development,2000.

[7]张琼.农民工工资性别差异的实证研究[J].广东社会科学,2013,(3).

[8]李静雅.社会性别意识的构成及影响因素分析——以福建省厦门市的调查为例[J].人口与经济,2012,(3).

[9]悦中山,李树茁,费尔德曼.农民工社会融合的概念建构与实证分析[J].当代经济科学,2012,(1).

[10]Cameron L.,Erkal N.,Gangadharan L.,Zhang M..Cultural Integration:Experimental Evidence of Convergence in Immigrants’Preferences[J].Journal of Economic Behavior&Organization,2015,(111).

[11]刘玉照.“移民化”及其反动——在上海的农民与台商“反移民化”倾向的比较分析[J].探索与争鸣,2005,(7).

[12]Brockerhoff M.,Yang X..Impact of Migration on Fertility in Sub-Saharan Africa[J].Social-Biology,1994,(1-2).

[13]悦中山,李树茁,靳小怡,费尔德曼.从“先赋”到“后致”:农民工的社会网络与社会融合[J].社会,2011,(6).

[14]Thornton A.,Alwin D.F.,Camburn D..Causes and Consequences of Sex-Role Attitudes and Attitude Change[J].American So ciological Review,1983,(2).

[15]Ruppanner L.E..Cross-national Reports of Housework:An Investigation of the Gender Empowerment Measure[J].Social Science Research,2010,(39).

责任编辑:张艳玲

Impacts of Social Integration on Migrant Workers’Gender Awareness

RENYike,GUOWeiqi

Using the data of 2014 rural-urban migrants’development,this paper analyzes the impacts of economic integration,cultural integration and mental integration on gender awareness in the traditional division of labor,paid work,unpaid labor and child-bearing decision.The results showthat economic integration and mental integration are conducive to equal gender awareness in child-bearing decision;meanwhile mental integration is helpful to the gender equality in the traditional division of labor,while the cultural integration is not conducive to the formation of equal gender consciousness.However,for women migrant workers,economic integration contributes to form equal gender awareness in paid work;cultural integration partly promote equal gender consciousness in the traditional division of labor;mental integration is beneficial toformequal gender awareness in unpaid labor.

migrant workers;economic integration;cultural integration;mental integration;gender awareness

10.13277/j.cnki.jcwu.2017.03.006

:2017-02-25

C913.68

:A

:1007-3698(2017)03-0040-07

任义科,男,山西师范大学经济与管理学院副教授,管理学博士,主要研究方向为人口与可持续发展;郭玮奇,女,山西师范大学经济与管理学院2014级硕士研究生。041004

本文系国家社会科学基金一般项目 “社会性别视角下农村流动人口生存与发展的影响机制与对策研究”(项目编号:13BRK016)以及国家社会科学基金重大项目“有序推进农民工市民化的问题与对策:基于可持续生计与公共服务均等化的研究”(项目编号:13&ZD044)的阶段性成果。