谁想要生二孩?

——高校女教师二孩生育意愿的调查

2017-06-23王淑娉

王淑娉

谁想要生二孩?

——高校女教师二孩生育意愿的调查

王淑娉

自全面放开二胎政策以来,中国的人口出生率并没有像人们想象的那样,出现大幅度增长。究其原因主要是因为很多人,特别是妇女不愿意生育二胎。通过对高校女教师的调查,发现最想要二胎的是夫妻双方的父母,影响教师不愿要二胎的主要原因是:家务劳动负担过重、社会医疗保健和托幼服务不足以及教育成本过高等。对此,建议尊重妇女的选择,完善生育相关配套政策,减轻妇女压力,并采取措施以降低生育、养育等成本。

二胎;生育意愿;家务劳动;政策支持

依据中华人民共和国国家统计局发布的《中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报》,2016年全年出生人口的总量为1786万人,出生率为1.295%;而2015年全年出生人口的总量为1655万人,出生率为1.047%。这意味着国家开放“全面二孩”政策之后的第一年,出生人口增加的数量仅在130万左右,这个数据远远低于人们之前的预测。为什么“全面二孩”政策没有给中国带来显著的人口激增?人们的生育意愿究竟如何?谁最想要二孩?“全面二孩”政策的推进还需要哪些配套措施为人口增长注入“强心剂”?这些问题引起了大众的高度关注。

一、文献回顾

2013年12月国家实施单独二孩政策后,到2015年统计的人口出生率为12.07‰,与前期相比,人口出生率并没有大幅度增长,因此中共十八届五中全会决定全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。

根据腾讯新闻《事实说》中国人“二孩”生育意愿调查问卷,结果显示,被调查的女性中有36%的人不愿意生二孩,男性中有38.9%的人不愿意生二孩。不想生二孩的理由,包括:再抚养一个孩子时间精力不足占24%,经济状况不允许占21.9%,社会保障、社会福利不完全占15.3%,基础教育设施不健全占10.2%,对求职或职业发展有不利影响占8.2%,公共卫生体系不完善占7.6%,身体状况不允许占5.7%,家庭成员反对占1.9%,一个孩子正好占1%,其他原因的占4%。可见,时间精力、经济状况是国人不敢生二孩的主要原因。[1]

有学者发现,影响二孩生育意愿的因素包括:独生子女(第一胎)性别、收入、父亲抚育子女时间、教育开支和房价等。[2][3]企业女员工也出现普遍不愿生二孩的情况,究其原因主要是:经济投入较高、人员照料不足、生育二孩使工作稳定性受到威胁,以及长期以来独生子女文化及政策的影响。[4]还有学者提出,当下社会现状和性别关系模式下,二孩政策可能对女性造成加大潜在的生育保障压力、加重养育照料负担、加剧就业困境等负面影响。[5]同时,由于新政出台后没有配套一系列的保障措施,在一定程度上可能造成职业女性由公领域再次向私领域回归,在资源交换以及家庭利益最大化掩盖下的性别关系不公正可能再次呈现出来,二孩的出生在一定程度上也会增加家庭中老年女性的负担。[6]此外,还有学者提出,二孩政策的推出会给高校的女教授、学者带来负面影响,导致她们职业发展停滞,女性在知识分子高层中的比例下降。[7]

由此可见,女性不愿生育二孩似乎是一个较为常见的现象,那么,在高校教师这个群体中,人们的生育意愿是怎样的?影响她们生育二孩意愿的因素有哪些?本研究试图从这两个问题入手,通过对浙江某市两所大学的女教师的调查,找到一些答案。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

由于高校女教师在事业单位编制内,受之前计划生育政策——“一对夫妇只生一个孩子”的限制较强,在“全面二孩”政策开放以后其生育意愿可能释放更明显。并且,高校女教师有较丰富的学识,在育儿、教儿方面有较为先进的理念,在提升新生儿的质量方面起着积极的作用,其生育意愿具有研究价值。所以,本研究以高校女教师作为“全面二孩”政策开放之后生育意愿的研究对象。

调查选取浙江某地某两所高校的全体女教工为对象,共发放问卷426份,回收问卷406份,有效问卷405份,问卷的回收率为95.3%,有效率为95.1%。问卷共2页,包含女教师的基本情况和生育意愿两部分内容。

样本中被调查的高校女教师的学历处于硕士研究生的人数最多,有228人,占56.7%;本科101人,占25.1%;博士生55人,占13.7%;专科及以下的人数最少,仅18人,占4.5%。年龄上,人数最多的是35—41岁,有133人,占33.6%;其次是29—34岁,有116人,占29.3%;其他年龄层次的人数均较少,23—28岁、42—47岁、48岁及以上的年龄段分别对应的人数是46人、70人、31人。女教师的工作岗位主要集中在教学和管理岗位,教学岗位有243人,占60.8%;管理岗位有88人,占22.0%;科研、技术、工勤以及其他岗位人数均较少,分别为28人、16人、19人和6人。

(二)调查方法

调查在浙江某地的两所高校女教职工群体中展开,采用自编问卷《高校女教师“二孩”生育意愿调查表》。问卷编制建构出高校女教师基本情况、生育行为、生育意愿、影响生育的因素以及希望得到国家或社会的支持和帮助等五个方面。被调查者经由目的性整群抽样的方法选中,需结合自身真实情况作答问卷。然后,对回收问卷进行初步筛查,将有效问卷的数据录入SPSS21进行分析处理。

三、调查结果

(一)生育意愿

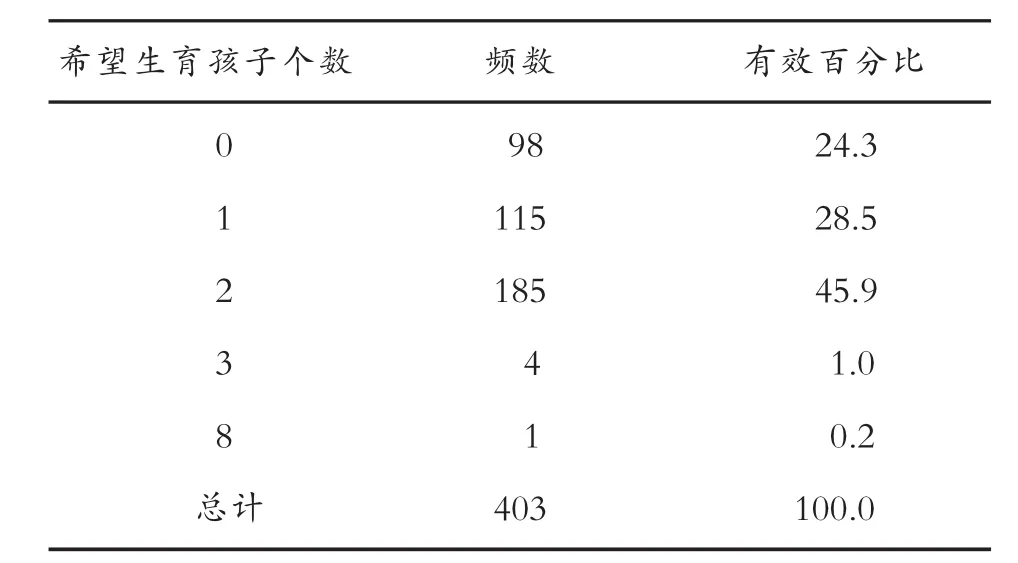

1.生育数量

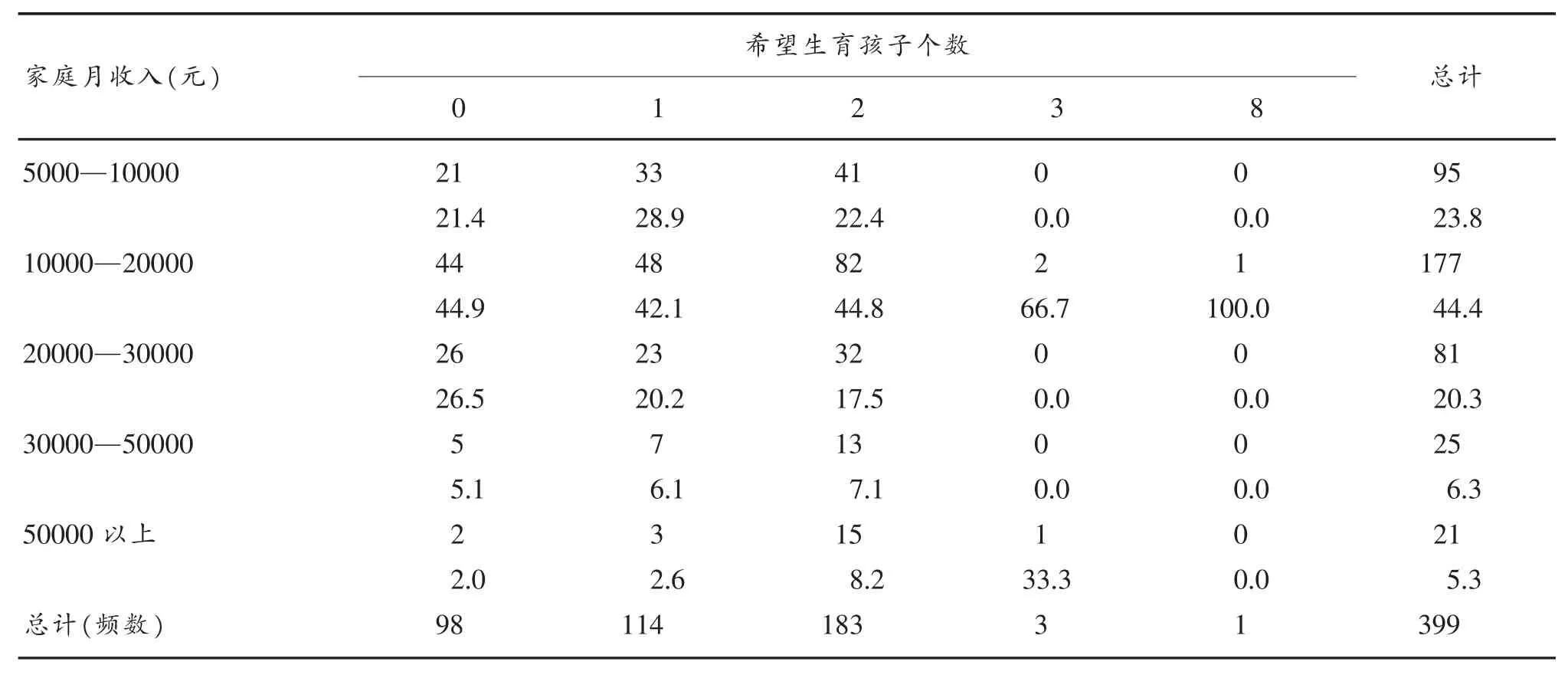

关于生育子女数量的统计如表1所示,不希望生育的高校女教师有98人,占24.3%;希望生育1个孩子的高校女教师有115人,占28.5%;二者累计213人,占52.9%;这个数字超过了希望生育两个及以上数量孩子的高校女教师人数(190人,占比47.1%)。可见,高校女教师生育“二孩”的意愿并不十分强烈。

表1 女教师生育意愿情况

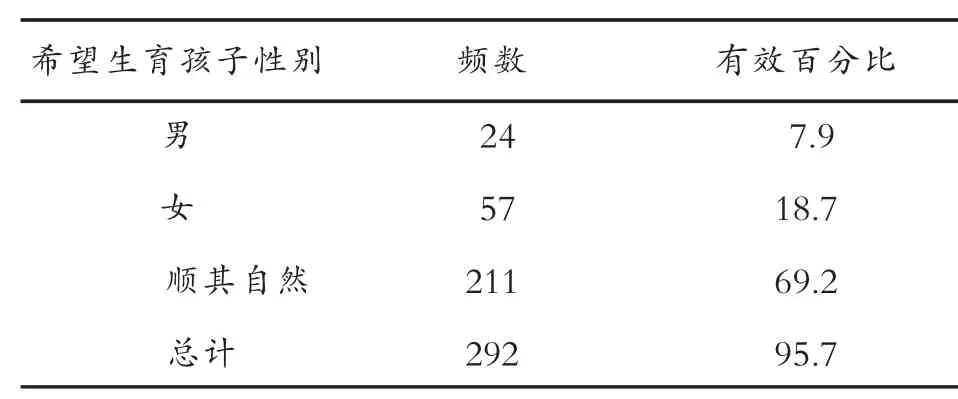

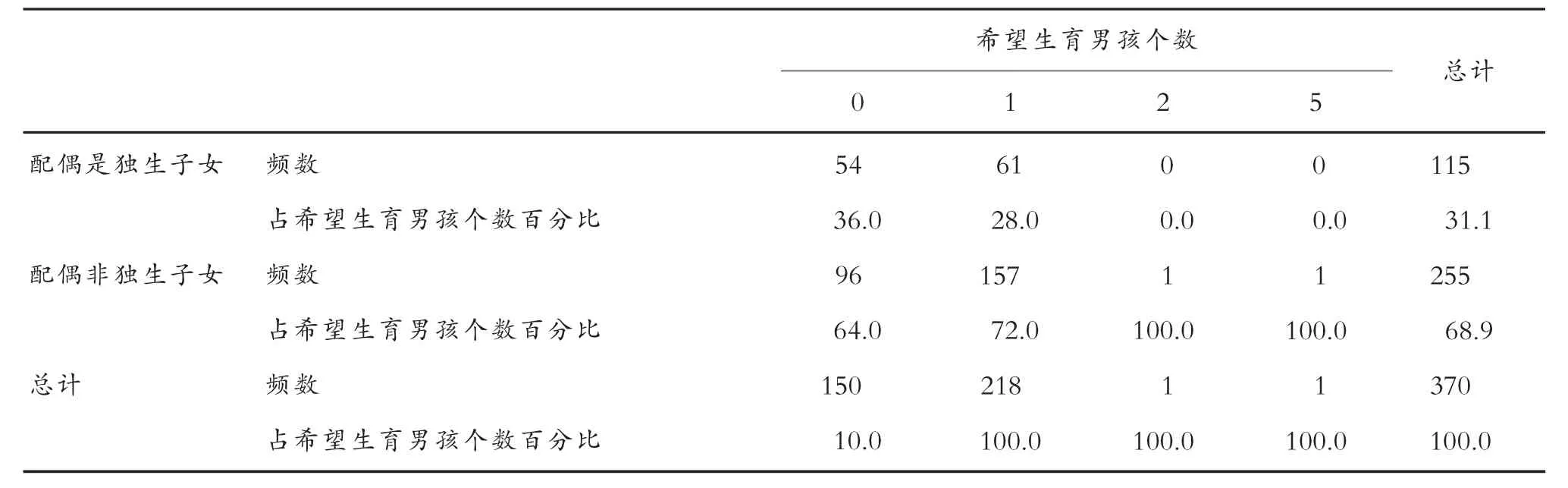

表 2 希望生育的“二孩”性别

2.生育性别

关于生育二孩性别的统计如表2所示,有293个有效个案,其中选择“顺其自然”的最多,占69.2%。可见,高校女教师在生育的性别期待上并没有明显的偏好,大多选择顺其自然,不存在重男轻女的倾向。

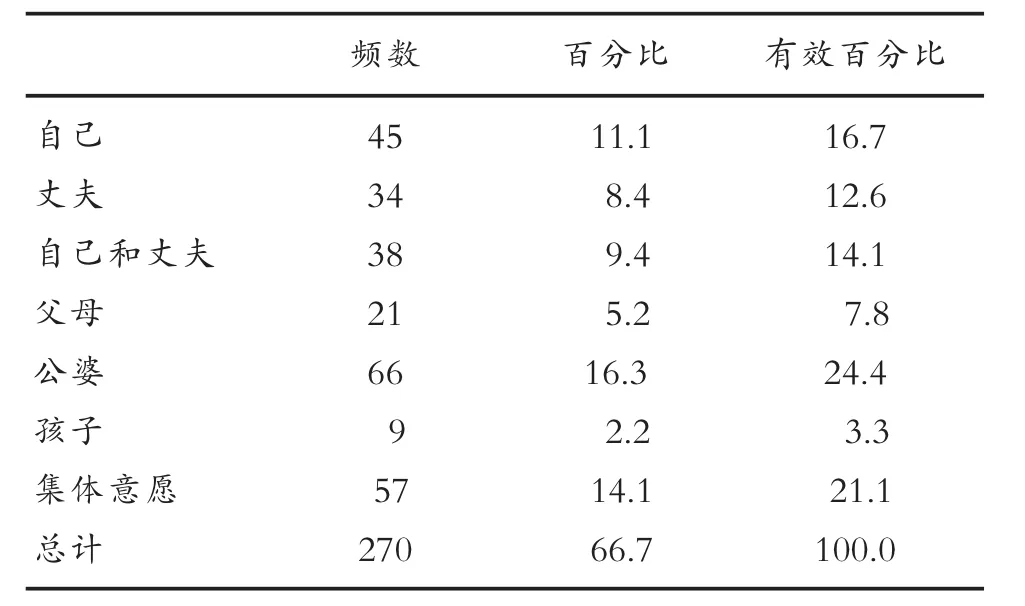

3.生育意愿

如表3所示,多数家庭中最希望要二孩的是老人——公婆和父母,二者的有效百分比为32.2%,尤其是公婆,其有效百分比占到24.4%。其次是集体意愿,有效百分比为21.1%。而自己、丈夫和孩子希望要“二孩”的数量则相对较少。可见,生育“二孩”主要是“满足父母和公婆的心愿”,而孩子取向和个人取向均较弱,高校女教师在生育方面并不存在绝对的主导权,传统的家庭责任取向在生育动机方面起到的作用不容小觑。这有可能是时代和观念的改变、长期计划生育、生育成本的增加以及老龄化等诸多因素共同作用导致的结果。

表 3 家中谁最希望要“二孩”

表4 家庭月收入与希望生育孩子个数的交叉列表

(二)生育意愿相关性分析

1.影响生育意愿因素的假设

假设一:总的来看,家庭月收入对高校女教师的生育意愿有影响。一般来说,家庭收入高的高校女教师希望生育孩子的数量也会相对较多。

基本依据:这一假设主要是基于西方以及中国现有的研究发现。生育边际效应理论、财富代际流动理论都认为生育数量与家庭财富有关,为使得生育行为获得最大收益,生育数量应与家庭收入相契合。依据目前中国国情,生育、养育孩子成本较高,生育行为需要有一定经济能力支撑。一般来说,家庭收入高才能满足生育多个孩子的意愿。

假设二:总体来看,丈夫是否为独生子女对于生育意愿产生影响。一般来说,丈夫如果是独生子女,高校女教师生育男孩的意愿会更强烈。

基本依据:这一假设主要是依据中国父权制、从夫居的社会传统。中国传统思想讲究“不孝有三,无后为大”,其中的“后”主要指儿子,只有儿子才被认为是夫家的香火传承。如果丈夫是独生子女,他对家庭传承香火的责任便更为重大,想生育男孩的意愿则会更为强烈。

2.影响生育意愿因素的分析

(1)家庭月收入与希望生育子女个数的相关性分析

家庭月收入与希望生育子女个数的相关性分析结果如表4所示,家庭月收入与希望生育子女个数无关。可能原因如下,高校女教师虽然家庭收入参差不齐,但都能保证基本的生活需求,并且由于高校女教师具有较高的文化素质,对于自身的生活品质、内在的精神需求以及对于下一代的计划期望等其他因素都有可能影响到“希望生育孩子个数”,相较之下“家庭收入”的影响力就会大大削弱。

(2)配偶是否为独生子女与希望生育男孩个数的相关性分析

配偶是否为独生子女与希望生育男孩子个数相关性分析结果如表5所示,配偶是否为独生子女与希望生育男孩子个数无关。可见,作为高知分子的高校女教师的生育观已经突破了传统的“传宗接代”的生育观,生育不再是为夫家的男性“香火存续”。

(3)家务劳动的承担与希望生育子女个数的相关性分析

既然说上述两个假设都不成立,那么究竟是什么在影响高校女教师的生育意愿?调查结果显示,家务劳动分工情况对于高校女教师的生育意愿产生显著性影响。

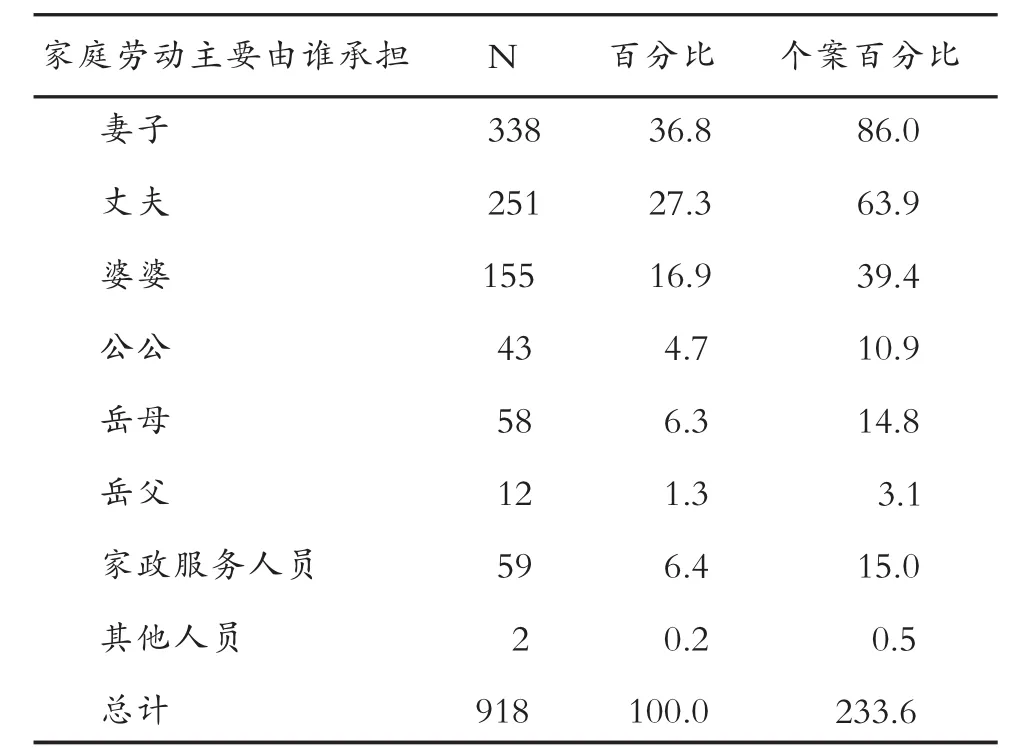

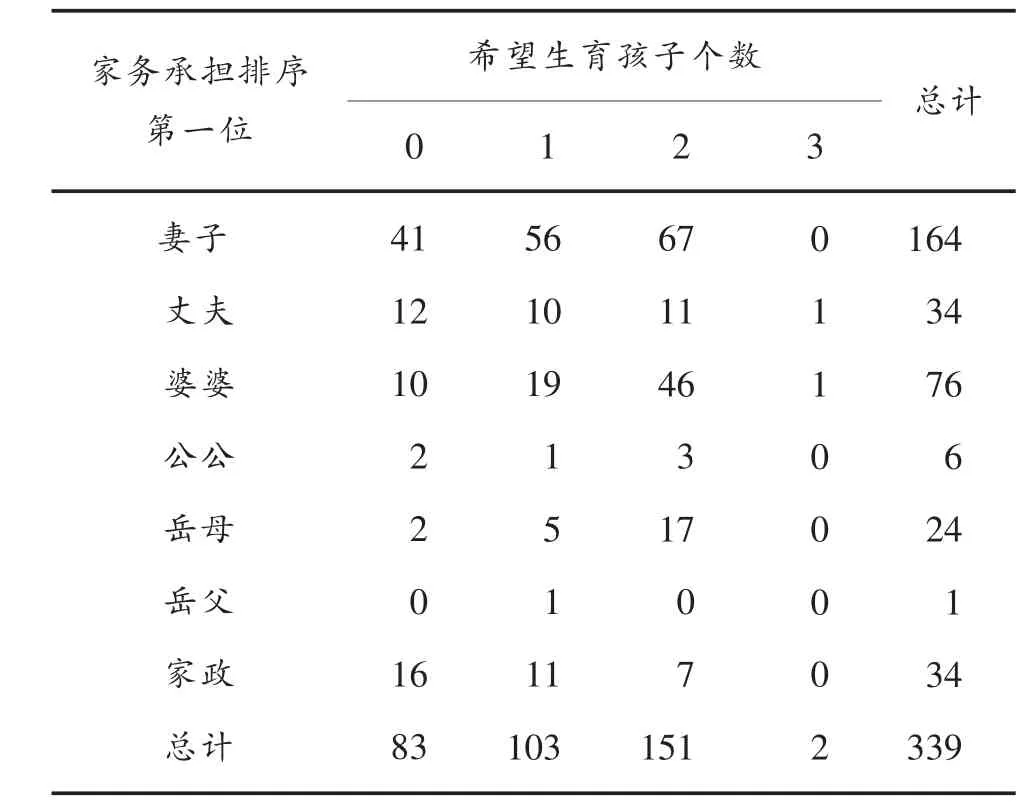

家务劳动承担的统计情况如表6所示,在393份问卷中,有338名被调查者选择了“妻子”承担家务劳动,占86%,可见,在“男主外,女主内”传统思想的影响下,家务劳动的重担主要还是落在了妻子身上。为进一步论证妻子承担着繁重的家务劳动负担,调查要求依据家务劳动承担多少对于承担主体由高到低进行排序,之后针对家务劳动承担排序第一位与高校女教师希望生育子女个数进行相关性分析,分析结果见表7。毫无疑问,家务劳动承担者排序第一的仍然是妻子,且其与高校女教师“希望生育子女个数”显著性相关。

表5 配偶是否为独生子女与希望生育男孩个数的交叉列表

可见,繁重的家务劳动是高校女教师落实生育行为的重要阻力。高校女教师作为高知群体,一方面面临着科研、教学的压力,另一方面又面临着家务劳动、生育的压力。她们并没有脱离一般女性的角色冲突和职业瓶颈。

表6 家庭劳动承担者统计

由上可知,妻子是家务劳动的主要承担者,而丈夫是第二位主要承担者。这意味着,家务劳动的重任基本上是由夫妻承担的,因此,再生育孩子的家务劳动负担依然会由夫妻来承担。

(三)外在支持

1.希望国家给予生育“二孩”的政策支持

在生育“二孩”行为上,高校女教师希望得到国家政策方面的支持。最高的依次为:“延长产假时间”(占比21.4%,个案占比68%)、“提供二孩生育津贴”(占比20%,个案占比63.3%)、“提供二孩教育补贴”(占比17.8%,个案占比56.3%),这些都是能够给予被调查者可以看得到的支持,并且能直接兑现。可见国家关于鼓励“二孩”生育的配套政策措施不够完善,导致生育成本较高,从而阻碍高校女教师生育“二孩”行为的落实。然而,“鼓励或强制要求父亲休产假”的支持人数较少,说明即便作为高知分子,高校女教师的性别意识仍不够强烈。她们对于在发达国家支持生育行为取得重大成果的政策认同度有限。

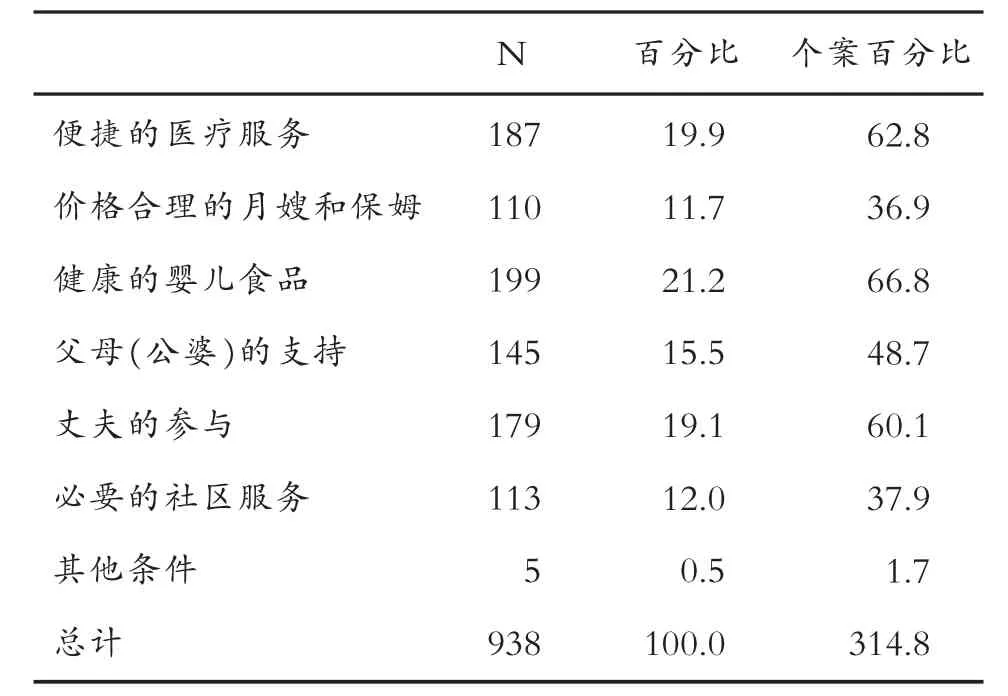

2.希望社会给予生育“二孩”的支持和帮助

如表8所示,在选择生育“二孩”时,女教师希望社会给予的支持依次是“健康的婴儿食品”、“便捷的医疗服务”和“丈夫的参与”,体现了所关注的焦点是健康、优质服务和参与者。一方面是由于在市场化经济体制的大变革、大发展阶段所带来的各种社会问题,如食品安全、信息不对等、资源不畅通、信任危机等等;另一方面,也呼应了前文关于妻子家务劳动负担过重的统计结果,妻子已经走出家庭工作,而丈夫依旧被隔离在家庭劳动的大门之外,家庭和社会如何能和谐发展?女性的独立自主何时能真正实现?

表7 家务承担排序第一位频数统计

表8 希望得到的社会支持

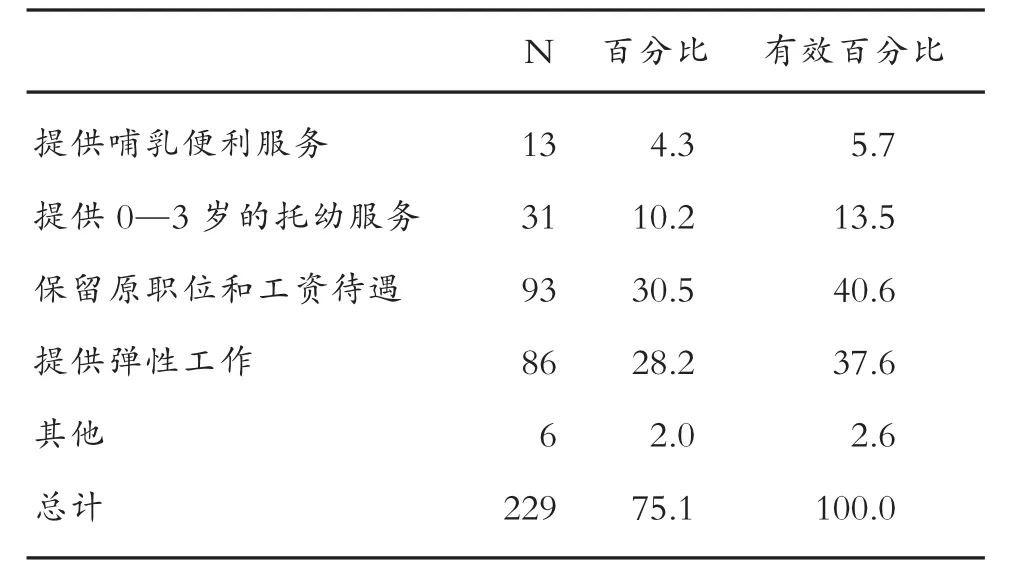

3.希望单位给予生育“二孩”的支持与帮助

如表9所示,高校女教师希望得到单位“保留原职位和工资待遇”、“提供弹性工作”两方面的支持,分别占40.6%、37.6%。可见大多数高校女教师认为生育二孩会影响自己的职业发展,面临很大的压力,使她们陷入了想生也不敢生、“生升两难”的境地。

表9 希望得到的单位支持

四、对策建议

1.尊重妇女的选择

从调查中不难看出,高校女教师的生育意愿存在显著的个体差异,我们应当理解并尊重这种差异。对于不想生育的妇女,不能将其他人的生育意愿强加到她们身上,应该把选择权交还到她们自己手中;对于想生育的妇女,我们要充分支持并积极配合,由政府、单位、家庭和社会合力为她们打造一个和谐的生育环境,让她们不仅想生,而且敢生;对于想生不能生的妇女,我们要给予她们尽可能多的人文关怀,以及相应的医学技术支持。

2.完善生育相关配套政策,减轻妇女压力

随着社会的发展,越来越多的妇女加入到劳动力市场并承担越来越多的工作任务。然而,外出工作并未改变“男主外,女主内”的传统思维定式,现代女性不仅要承担工作上的责任和压力,同时仍要负担绝大部分家庭劳动。在工作和家务的双重挤压下,生育“二孩”谈何容易?

为此,应当尽快减轻妇女的压力和负担,为想生育“二孩”的妇女提供便利。政府可以出台相应的政策,例如,可以延长产假,对孕妇实行弹性工作制,在产假的实施主体设置上可以考虑丈夫,适当给予丈夫陪产假,使其回到家庭中承担起部分家务和孩子的照顾工作。同时,要以立法的方式,来明确丈夫及其用人单位在人口再生产过程中的职责和任务,以平等的方式来分担生育成本和负担,以缓解女性及其用人单位的负担。

3.降低生育、养育“二孩”成本

当今社会,物价攀升,生存成本提高。这给想生育“二孩”的家庭带来巨大的经济压力。国家为鼓励“二孩”生育,可以对选择生育“二孩”的家庭给予适当的政策帮扶,来减少生育、养育“二孩”的成本,例如:减免孕妇产检、分娩费用,增加儿童津贴或家庭生育补贴。同时,可以进一步健全儿童、青少年的教育体制,尤其是尚未纳入义务教育的学前教育,强化公共财政对于教育资源的支持力度,弱化区域性、结构性的教育资源差异,使得教育资源趋于公平。这不仅有利于鼓励人们生育“二孩”的实际行为,而且对于提高人口素质起到积极的推动作用。

4.加大市场管控力度,保障食品、产品安全

随着市场经济的发展,我国经济飞速提升,人民生活水平不断提高。但同时由于市场竞争制度不太完善,缺乏有效监管,带来了很多社会问题。特别是食品和产品的安全问题,时时刻刻威胁着人们的身体健康。

婴幼儿由于自身的脆弱性,更容易受到无法弥补的伤害,健康安全的食品、产品是生育“二孩”的重要物质保障。以奶粉为例,现在市场上虽然种类繁多,质量却良莠不齐,购买时难辨真假,人们害怕遭受损失故往往推崇名牌,尤其是国外知名品牌,不惜花重金托人从海外代购。对此,建议政府完善市场监管制度,加大对不法奸商的惩处力度,以保障食品、产品安全。此外,社区可以聘请专家学者开展相关的母婴产品知识宣讲,给准妈妈们提供更多的相关知识以及较为科学理性的选择。

5.单位要提供托儿托幼服务

从调查结果来看,高校女教师希望学校提供托儿服务。这样,能够给女教师生育“二孩”带来相应的便利条件,使她们在处理事业家庭冲突中得到支持,从而缓解家庭和工作的双重压力。

只有真正为妇女解决生育“二孩”的后顾之忧,才能使“全面二孩”生育政策发挥预期的效果,进而有效缓解劳动年龄人口数量问题和老龄化加深的程度,形成合理的人口结构,促进社会更好地发展。

[1]腾讯.中国人的“二孩”生育意愿调查报告[EB/OL].http://news.qq.com/zt2016/2children/index.htm,2017-04-05.

[2]马良,方行明,等.独生子女性别会影响父母的二胎生育意愿吗?[J].人口学刊,2016,(6).

[3]何亚福.中国超低生育率的三大原因[EB/OL].新浪微博,http://blog.sina.com.cn/s/blog_7101614f0102e3kg.html,2017-04-16.

[4]陈丽霞,黄健元.文化滞后对女员工二孩生育意愿影响研究[J].北方民族大学学报(哲学社会科学版),2015,(3).

[5]蒋莱.从“单独二孩”政策看性别评估机制在公共政策中的缺席与问题[J].中华女子学院学报,2014,(2).

[6]李桂燕.社会性别视角下“单独二孩”政策分析[J].中华女子学院学报,2014,(2).

[7]高峻.二孩政策或将影响女教授队伍[N].中国教育报,2015-11-09.

责任编辑:张艳玲

Who Wants to Have the Second Child:A Survey of the Will of Having a Second Child from the University Female Teachers

WANGShuping

Since the second child policy,the birth rate in China has not increased as expected before.There are many factors attributing to this phenomenon,however,one of them is that many women do not want to have a second child. Based on a surveyon the universityfemale teachers in Zhejiang,this paper finds that it is the couple’s parents on both sides that want to have a second grandchild most.Suggestions for changing the policy of government and work unit as well as social culture change are put forward in terms of respecting women’s choices,improving relevant policies in order todecrease the costs ofhavingsecond child and releasingthe housework burden for women.

second child;will ofhavingsecond child;housework;policysupport

10.13277/j.cnki.jcwu.2017.03.009

:2017-04-26

C913.68

:A

:1007-3698(2017)03-0059-06

王淑娉,女,浙江师范大学讲师,主要研究方向为政治学、性别研究等。321004