山西票号的书信经营

——对光绪十六年日昇昌京师分号一封残信的解读

2017-06-01郝平

郝 平

山西票号的书信经营

——对光绪十六年日昇昌京师分号一封残信的解读

郝 平

(山西大学 历史文化学院,山西 太原 030006)

一封封普通的票号往来书信中蕴含着山西票号金融经营的丰富内涵,山西票号相关业务的展开凭借的就是“编号书信”的往来。票号业务的“动态流量”关系着金融经营的“信用”和“利润最大化追求”。山西票号的“书信往来”构架了一个世纪的金融经营的垄断时代。

日昇昌票号;京师分号;残信解读;三日业务

信息在社会交流和社会发展中起到非常重要的作用。在尚无电报、电话等通信设备的明清时代,书信是最主要的通信手段。明清时期的山西商人,正是凭借书信完成了各类商业经济活动,并借此走向辉煌。本文以光绪十六年日昇昌京师分号的一封残信为例,通过解析其重点内容来考察山西票号的金融经营方式及其金融垄断时代。

一 原始史料

(一)原信稿史料①原件现存山西平遥日昇昌票号博物馆,其中数字原采用“苏州码”,现转换为“大写”数字。

四月初二日收到第四十四次信(庚寅三月二十三日由京申)

于月二十日阎增华、郭受权回里带去第四十三次信,随带去盘费本平足银四十两,晚用供器一箱,盛年记家用海菜一包,小瓷器箱一只,茶壶二把,伊等新旧己衣物并公物众家捎物折一个,结去(下残)……

成信后,收会汉交李同林估宝银五百两,原交大成号足银五百两,汴交□□□足纹银一百三十四两,杭交吴蕺杭饷银五十两,湘交□□章足纹银一千两,京均收足银,满得费银二十四两五钱五分。交会扬收胡廷干周行宝银三百两,重收章清泉票色银三百两,京均现交宝银,费归扬、重结算。周会来京收公源义银三百两,汉会来京交怡庆庄足银,又会来京交王锦屏等银一千一百八十两。长会来京交欧阳宾丕足银一百两,五月半交陈庆记足银二千两,五月半交孔大兴足银二千两。津会来交严文山足银、本月二十五日交阜通栈足银一千两。杭会来京交德大人等银一万三千二百七十一两三钱五分。苏会来京交王芸林等足银一百一十九两一钱六分。广会来京交马大人银五十两。梧会来京交王必成银六十一两。桂会来京交杜君甫等银一百三十一两六钱。汴会来京交佘芷庵等足银六十两。周会来京交三益公等足银一千零零七两六钱。重会来京交沈小岚等足银二百二十二两。晋会来京交马砚农足纹银三十九两五钱,五月初一日交笃庆堂足纹银一千两,均已照晋来信照交,注平之帐亦报知。

念日阎增华、郭受权遵平信逢吉动身下班回平,带去盘费本平足银四十两,伊等新旧己衣物并公物众捎物各一个,随信结去增华记衣支本平足银一十六两七钱二分,受权记衣支本平足银一十三两四钱三分,又结去茂亭记等捎物本平足银三十四两四钱一分,附呈花单一纸,至时一并查收分转,将银与京收账是妥。所有京号一切之事,至时伊等到日,面呈可矣(下残)……

此系一封山西票号的普通书信,现在已经变为残信,保存在平遥日昇昌票号博物馆供展。本封信的时间及往来情况为:庚寅三月二十三日由京申,即光绪十六年三月二十三日,由京师分号发给平遥总号。此信虽残,却是一封相当标准的“编号书信”——日昇昌票号京师分号致总号的“第四十四次信”。其中“正报”的基本业务内容尚全,残缺了“附报”和“再启”部分。

信件反映的经过是:三月念日(二十日),京师分号的阎增华和郭受权遵平信下班回里,带去了第四十三次信;三天后,即三月二十三日由票号轮流经理的公脚捎去了第四十四次信(即本信)。平遥总号于四月初二日收到,由学徒按照编号次序誊抄在信稿簿上,封面上注写《京师来信札》之类的名称。

这封信在途时长为10天,当时平遥到京师专脚行程,一般为12天——这是山西票号相当重要的一个概念:“路期”。无论票汇,还是信汇,山西票号的汇兑必然地以此为基本要素。正是这一被忽视的概念,对于山西票号的兴衰来说意义重大,实际上,甚至能够说:“路期”决定着山西票号的最终命运。

(三)问题的提出与旨趣

虽然是一封残信,但意义却非同一般,不仅仅因为它是光绪十六年日昇昌票号京师分号与总号之间的往来书信,更在于不足千字的短信包含了山西票号100多年所形成的“专业化从事金融的机制”——山西票号“六要素”的核心“书信经营”。透过文字,不难看到山西票号金融经营活动中特有的“金融要素和元素”,抑或所谓宏观的“汇通天下”的另一面——微观的“日复一日”的“金融细节”。

本文的旨趣就是希望通过对这一封残信的考察,科学实证地给出,包括日昇昌在内的山西票号“总号结算,分号经营”的“要素序列”,还原山西票号之历史真面目。

同步在线教育模式包括网络直播教学、“雨课堂”以及企业职工在线培训等。这种模式下的在线教育除了具有在线教育时间与空间分离理念下的优势外,还有以下特征。

二 重点内容解读

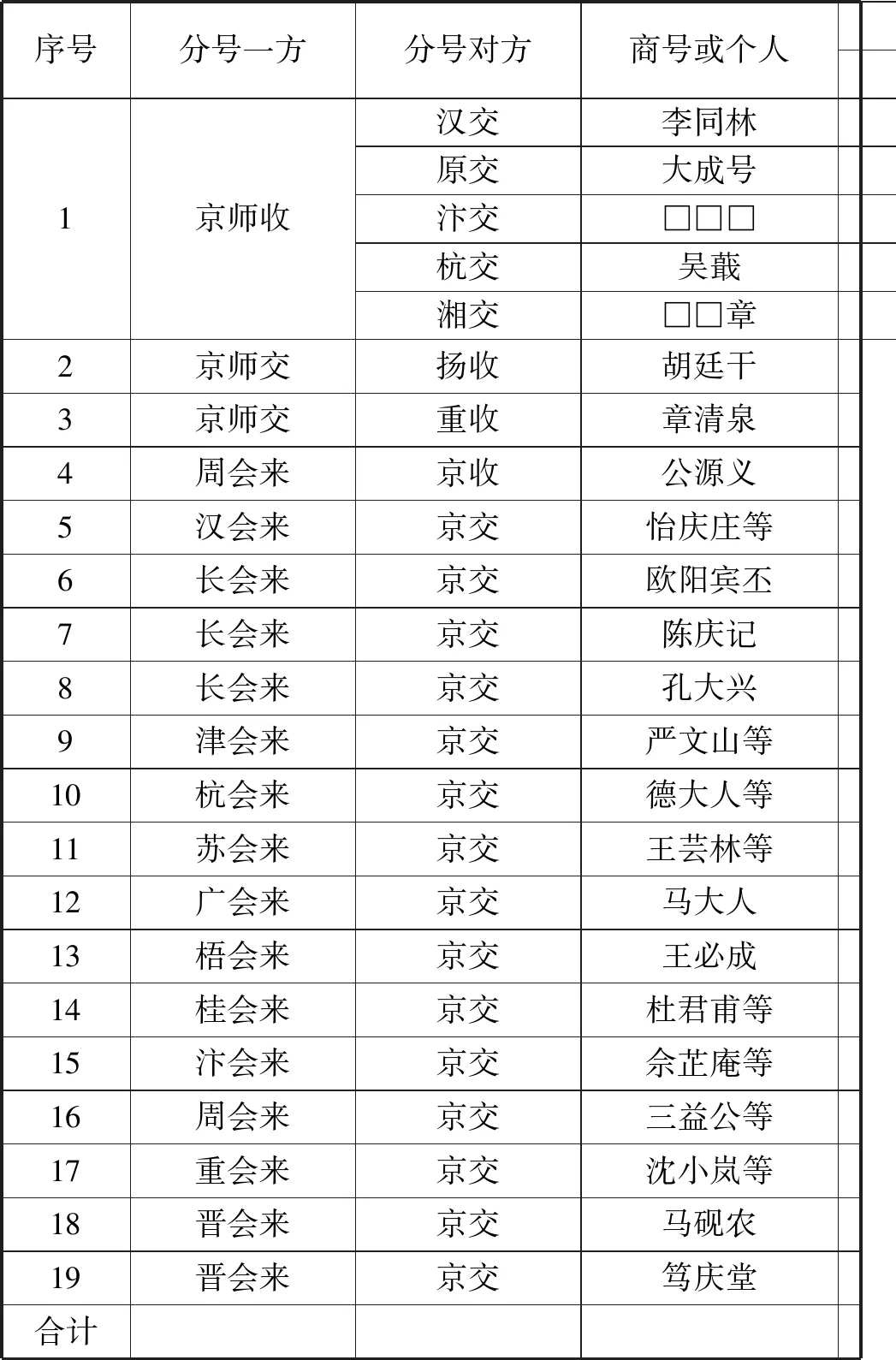

此信表面上看似平常,几乎全部内容都属于业务的相互通报——在分号与分号、分号与总号之间相互展开。其内容背后的深刻信息,可列表探知。(见表1)

由表1所示信息可进一步分析:

第一,京师三日的业务情况。三天内京师分号总共做业务至少32笔,书信中为了简化,将相同情况予以了“合并”。即涉及商号和个人,至少是32家(人),其中不包括“京协饷”等官款。进而说,平均每天有11人次的往来,基本为一般商家和个人。鉴于票号的银两保存通常在“银号”或者“银炉”中,故而山西票号与银号和银炉的频繁“进出”由此可见一斑。与此同时,如此繁忙的业务,从书信和票据的收接开始,一直到送顾客满意地出门,及至内务处理,住班人位少了也是不行的,难于应付来来往往的事项。一般而言,京师分号的人位较之其他城市、码头分号的人位要多。

第二,光绪十六年日昇昌票号的分号。京师分号三天的业务涉及日昇昌票号的16处分号,尚不包括总号在内。分别是:京师、汉口、广州、重庆、桂林、梧州、苏州、扬州、开封(汴)、太原(晋)、天津、周口、杭州、长沙、湘潭、三原。

根据相关资料考订,光绪十六年前后,日昇昌票号分号有:京师、天津、杭州、开封(汴)、三原、周口、苏州、上海、扬州、长沙、梧州、湘潭、沙市、桂林、汉口、重庆、成都、广州、太原、常德、桂林、苏州、西安、济南、周村、南京,共26处*这里没有将山西省内部的一些分号统计在内,比如,太谷、祁县、曲沃等地分号。。

可见,这三天中尚有:上海、常德、沙市、成都、济南、周村、南京、西安分号,没有与京师分号发生直接的业务往来关系。

第三,业务总量。三天内,京师分号总共发生业务收交金额为:25 776.21两。其中,京师分号收进为2 484两,占总额的13.4%;支出(交付)为23 292.21两,占总额的86.6%;也就是说,支付与收进的差额为20 808.21两。抑或能够说,这三天的业务,对于京师分号而言,“交会”远远大于“收会”。反映到“月清折”上,即是:新增为2 484两;开除为23 292.21两。相当于新增加总号欠京师分号款项20 808.21两。正因如此,随后由天津发标,或者由开封发标也就成了必然——在“四月初七日收津发来标足银一万六千一百两”*《四月初十日收到四十六次信》中载:“初七日收津发来标足银一万六千一百两”。另一封信中载“从汴发来标足银四千两,报知”,以及“标金十九换银七千零三百两”。。

第四,会式。在三日的业务中,总共有四种情况。

表1 京师分号三月二十日至二十三日业务情况一览表 单位:本平两

说明:(1)本表依据日昇昌票号《庚寅年四月初二日收到京师分号第四十四次信》整理编制,原件现存平遥日昇昌票号博物馆,现《山西票号史料》(增订本)有录,山西经济出版社,2002年,第902页;(2)其中,所涉分号均为城市之略称:汉口、广州、重庆、桂林、梧州、苏州、扬州、开封(汴)、太原(晋)、天津、周口(河南省)、杭州、长沙、湘潭、三原(陕西省);(3)“数额”一栏,专指“京师分号的收进和交出”。

其一,是京师分号主动收会:汉口、三原、开封、杭州、湘潭,即序号1的业务。此时以京师为“本位”,则可以称之为“收会去”,也能用“顺汇”来描述。其二,序号2、3两笔业务,属于京师主动交会;而扬州、重庆则“被动地接收”,是京师本位的另一种类型。书信中使用了“京交扬收”,即属于“先交后收”业务。一般是“交会去”,可视为相对于京师而言的一种“逆汇”形式。其三,序号4,“周口会来,京师收”,属于“被动性质”。若以“京师为本位”,则可称之为“交会来”,用“逆汇”来对应,也较为恰当。其四,在支出的业务中,全部是京师分号执行其他分号的“命令”,履行自己的职责——充分地保证“信用”兑付——典型的“收会来”。因此,所谓的“顺汇和逆汇”必然是“相对概念”。这一点前贤学者始终存在着混淆。[1]215倘若以纯粹的收汇为基础的“汇兑”,称之为“顺汇”,而“借贷与汇兑相结合的情况”便称之为“逆汇”。那么即便如此也始终存在“起点的问题”,即“本位”的问题。将以上序号2、3、4笔业务情况,相反地对应到“扬州、重庆、周口”——以对方为本位的时候,以上讨论的道理则显而易见。也就是说,就目前学界所使用的“概念和术语”——“顺汇和逆汇”来看,远不如票号中人长期以来沿用的“收会来”和“收会去”、“交会来”和“交会去”更为科学。

第五,白银货币的“色平兑”。需注意“白银称谓”一栏,出现两种较突出的情况:一是举凡京师收,一般要指明对方兑付的“白银类型”。比如:汉口-估宝银、杭州-杭饷银、重庆-票色银、扬州-周行宝银等等。这里存在一个不同城市周行白银货币的“色平兑”问题,需要“因地制宜”地具体讨论;二是凡京师交付,基本上以“银、足银、足纹银”等概称。大体而言,京师深受“国家政治”影响,而多半遵从“库平-纹银”标准。当然也有“松江银”*京师“松江银”与广州番银、上海豆规银、洋例银、营口过炉银等一样,都属于凯恩斯所倡导的“计算货币”,但以往前贤学者按照中国传统文化界定为“虚银两”,与“实银两”相对应,构成“虚实”的范畴。。所有这些“不同的称谓”的差别主要表现在“成色”方面——即白银的纯度,或者“含量”,因而影响到“单位总量”——“两”的价值不同,或者说“购买力存在差异”。

第六,汇水与结算。“结算和收费”一栏,较为清楚:凡京师收会去,结算归京师分号。序号1的五笔业务,总额为2184两,总共收费24.55两——习惯上称之为“汇水”或者“汇费”。大体在每千两10两的样子,即1%的汇水。这一基本标准作为山西票号“汇兑”的“基础价格”始终保持,100多年变化并不很大。尤为注意的是,山西票号收费标准“高低不一”的根本原因在于:“利率的高低”——银根松紧;“路期时间”——道路长短;“区域化白银货币的不同购买力”——平色大小;以及票号本身对“空间资金平衡”的需要等等。因此,将这一基础“收费标准”称之为一般性“劳务费”或者“手续费”,或许更加恰当。

序号2、3两笔业务,尽管是“先交后收”,然非常清楚地指出:由扬、重结算。因为其中涉及了“贴期”问题,或者说有“借贷时间和利率”的问题存在。此时此刻扬州和重庆的“利率”要较京师为高——至少高出几个百分点,山西票号的利息结算原则多半是“就高不就低”。凡京师分号交付的部分,即其他分号“收会去”,京师分号的“收会来”,结算均归相应的分号。

另外需要指出:三天里的32笔业务中,有4笔业务尚未到期,分别在本月二十五、五月初一、五月半交付。也就是说三天里已经收到了对方的“信件”或者“票据”,不过,并没有真正地完成业务。目前学界使用“即票和期票”对此加以区分。但笔者认为这种分法仍有不妥,所谓的“即票和期票”,显然是近代或者现代金融机构的一种“票据分类”,而山西票号的历史实际并非如此。山西票号的汇兑,始终贯彻“路期”和“兑期”原则,因此在填写汇票和书信联络的时候,就已经规定了大体时间,其中直接地涉及“结算方式”是票号和顾客双方协商而确立的。并且其汇兑的情形多种多样,因商号的情况不同而不同,并不是“由票据所决定”,现实中却是灵活多样的,“票据约定”只是一种表现“形态”。

第七,会计体系及其记账。信中一个细节也需特别指出:“晋会来京交马砚农足纹银三十九两五钱,五月初一日交笃庆堂足纹银一千两,均已照晋来信照交,注平之帐亦报知”。这里有个长期被忽视的问题:京师分号为其他所有分号都“设立了往来账户”,而与“晋分号”看上去好像不开设账户*在第四十六次信中载:“刻晋会来交阁下足纹银一百两,元隆金店足纹银三百两,翟勤炜足纹银四百两,王大人足纹银五十两,均已照晋信,交讫注平之帐矣,报知”。,晋号的往来,需要“注平之帐”。抑或说,晋号与京师分号的往来“统归平号”了。大概因为晋号与平号均属于“一地”的缘故。

开设往来账户,是近代金融机构的“中间业务”的基础和方向。然而,山西票号的金融经营,除了能够在一些“流水账”上看到“票号与各地钱庄、银号”之间有往来之外,很少发现对“商号和商家”开立往来账户的情况。进而可说,山西票号的“中间业务”,或者“票据划汇”,显然是一个极大的弱点。这一问题既涉及山西票号与近代银行之不同,也与钱庄的经营有别。

最后,对“念日阎增华、郭受权遵平信逢吉动身下班回平,带去盘费本平足银四十两,伊等新旧己衣物并公物众捎物各一个,随信结去增华记衣支本平足银一十六两七钱二分,受权记衣支本平足银一十三两四钱三分,又结去茂亭记等捎物本平足银三十四两四钱一分,附呈花单一纸,至时一并查收分转,将银与京收账是妥。所有京号一切之事,至时伊等到日,面呈可矣”一节中的相关内容试以解析。

阎增华、郭受权二人均系在京师分号住班,从两个人一起下班来看,此时期的日昇昌,人员是足够使用的——前几年大批地“引进”了不少“好手和熟手”。每三年下班一次,此是号规,山西票号家家如此。逢吉动身每人给20两“盘费”,并结去“在京的衣物支出”,分别为:16.72两和13.43两。以此来判断,这二位较为“年轻”,资历也在“学徒阶段”。也就是说,目前它们能够给“父母”的见面礼显得“较小”,其三年所做衣物开支也没有超出“二十两”。相比之下,茂亭记也是驻京的伙友,则要资格“老道”,一次捎物就达到34.41两。

在另一封信中,九月十三日收到第三次信(庚寅九月初四日由京申)“于上月三十日修之台、王修撰回里带去第二次信,随统去盘费本平足银九十两,又结去修之台衣资本平足银二十三两四钱六分,修撰记衣资本平足银一十六两四钱五分,附呈伊等新旧己衣物并公物修之台存京己衣物折各一个,及报一切,俟至收阅,各为注张矣”*原件为平遥日昇昌票号博物馆收藏。。由此可见,“执事”与“一般伙友”之待遇不同。至于回去之后,照单检查,接受一般的询问和情况的口头报告,也是正常的号规,尤其对较为年轻的伙友,更加严格。[2]

顺便指出,有些学者认为:山西票号对伙友有“人身的限制”,乃至将“家属也扣为人质”,显然是错误的。彭信威先生在《中国货币史》中如是主张,[3]968现在可以指出,此是接受了日本人调查票号时所撰报告中的“言论”。[4]38

重点强调:“将银与京收账”,至少表明两点。其一,总号为各号开设账户,此时的总号在日常往来中,犹如“结算中心”,“月清折”和“年总结账”,包括平时的“捎物、盘费”等开支,最终成为“一个大账期的总结账”。其二,诚如阎增华、郭受权、茂亭记的开支和支出,也就等同了“总号的支出”。并且,有的票号还专门为各伙友开立“账户”——预支和实支,加上薪水和分红是为一般项目。而伙友的储蓄,必然地是“大账清算”之后“交回的款项”——票号以浮存的形式记入另外的“往来账”。以上为山西票号“龙门账”管理中的具体细节,然而却相当重要,所有这些都将是最后“合龙门”的组成部分,不能有“差错”,因此,也就不能不指出。

三 结论

从简单的一封书信,可以清楚地看到京师分号繁忙的业务往来。尽管不能以一封信中三天的业务就做出全面的推断,但是票号的“银两进出”随时随地发生着变化则彰显无疑。无论分号执事,还是总号掌柜的,都必须及时地掌握“这一动态”,视其市面情形和分号资金储量而做出权衡、核计。否则将造成“信用”紧张,或者“夹赔”。而在没有电报的时代,抑或电报费用昂贵的时期,山西票号就凭借“成本最低”的“书信往来”随时掌握经营动态,完成相互之间的业务“通报”,进而安全地实现“利润追求”,同时还保证“金融信用”。

可以说,山西票号的金融经营是“书信经营”方式。理所当然,其一个多世纪的金融垄断时代,也能称之为“书信经营的时代”。

[1]黄鉴晖.山西票号史[M].太原:山西经济出版社,2002.

[2]中国人民银行山西省分行,山西财经学院.山西票号史史料[M].太原:山西经济出版社,2002.

[3]彭信威.中国货币史[M].上海:上海人民出版社,1958.

[4]潘承锷,编译.中国之金融:下册[M].上海:中国图书公司,1908.

(责任编辑 贾发义)

The Management of Shanxi Exchange Shops through Correspondence:An Interpretation of a Worn Letter of Beijing Branch of Rishengchang Exchange Shop in the 16th Year of Emperor Guangxu’s Reign (1875-1908).

HAO Ping

(SchoolofHistoryandCulture,ShanxiUniversity,Taiyuan030006,China)

Rich meaning about the financial management of Shanxi exchange shops was implied in so many letters between the exchange shops. The development of their business transactions heavily depended on the exchange of “the numbered letters”. The “dynamic flow” of the business through letters was critical to the “credit” and “the pursuit of profit maximization” of the financial management and business transactions. The regular correspondence between Shanxi exchange shops had boomed a monopoly era of the financial management for about one century.

Rishengchang Exchange Shop; Beijing Branch;interpretation of a worn letter;three-day transaction

2016-11-15

郝 平(1968-),男,山西大同人,山西大学历史文化学院教授、博士生导师,主要从事区域社会史、明清社会经济史的研究。

10.13451/j.cnki.shanxi.univ(phil.soc.).2017.02.009

F129

A

1000-5935(2017)02-0061-05