薛翔:明季四公子的墨迹

2017-05-30薛翔

薛翔

明代遗民的相关研究中,其书画作品的寻觅、甄别、研究从来都是问题,而能书善画的遗民作家并不在少数,书画的创作往往是他们抒怀、交友、逃禅、生计的媒介与手段。由此,几乎可以撰写出一部“遗民艺术史”。这是普遍的存在事实。

但并不是每一位遗民作家的墨迹风貌及其遗存都是流传有绪、清晰可辨的,故而有一些相关研究又会因此而搁置或终止。比如,对冒襄的研究如此,对方以智的研究也是如此。明季四公子的传世墨迹几乎处在极其严重的缺档甚至空白状态。以笔者这些年的关注而所得浅见,他们的作品又并非完全失传,只是少之又少,并未得到社会“有条件”者及时的专注与研究。此所谓“有条件”,是指关注者、研究者所必须具备的“热情(有闲)、学识(笃实)、经济(不缺钱)”的条件,它是此三者的合一所形成的基础。

可见的原因大致有:其一,并非那些会写理论文章的人都具备此一条件;其二,并非所有专门研究美术史的人都具备此一条件;其三,并非所有“玩画”的人都具备此一条件;其四,官方的相关收藏并不充分;其五,其存在于民间的作品会偶然现身,但并不能得到及时而有力的关注。有心者无力,有力者无能,有能者无缘,都有可能是其研究状态恶化的真实原因。

此几十年来的有关专业学科的教育,客气点说,是严重病态,不客气地说,是极其苍白。原因诸多,突出的现象却是:理论化的肤浅、教條与落后;理论与实践教育结合的严重不足;没有,也培养不出专家有条件去“玩”此艺术和研究;普遍流行的社会“玩画”者,大多也只是鹦鹉学舌地做着“时尚者”的游戏而已。所以,对“遗民艺术”、对明季四公子之艺术的研究现状,也就不期而然了。

明季四公子者,并非他们的自谓,而是社会历史赋予的称谓,颇有“公子哥”的意味。按序齿的排名是:陈贞慧(1604—1656)、方以智(1611—1671)、冒襄(1611—1693)、侯方域(1618—1655)。之所以被称为“公子”,无非在他们身上体现出这样一些特征:富家子弟,能玩会玩,擅长于文学艺术,最重要的共同性是,都有一颗“爱国”的心。

若以权威的官方收藏著录而论,《中国古代书画图目》中的相关信息是:陈贞慧,书画作品无收藏著录;方以智,书法作品收藏九件,绘画作品收藏六件;冒襄,书法作品收藏三十件,绘画作品无收藏著录;侯方域,书画作品无收藏著录。相关著录显示,全中国国家机构所收藏的四公子作品,相加共计四十五件。顺带一提,其中历年公开展示的又能有多少呢?这也是此主题研究中的现实前提。

就此逻辑推论,我们关于明季四公子的研究,还不够“全面而活生生”。

这重要吗?我并没有资格评论。

十七世纪的中国是一个动荡而趋于平缓的时代。四公子恰恰出现在风口浪尖的峰值时刻,注定了他们一生矛盾而不平凡的经验。对于他们来说,优越美好的个人生活被历史的鼎革毁于一旦,即便是投清乞荣,其重负也是承当不起的。他们是有骨气的、有高尚精神的公子,明末时,就以不入“魏(忠贤)党”、朋党为奸而确立了正派的形象。一部《留都防乱公揭》传载了他们的立场,所以,历史给了他们一个“赞”。

十七世纪的中国艺术史也进入一个思变的时期。自十五、十六世纪以来的江南奢侈之风愈刮愈烈,在经济快速崛起的江南松江地区,竟出现了“奴隶(仆人)争尚华丽,女装皆踵娼妓”的奇观,实际影响了一代人的思维模式与生活方式。艺术市场出现的繁华与骚动,促发出“奇技淫巧”式的创作欲望与目的。盛鼎一时的浙派艺术被快速边缘化,直至出局,因为它业已形成的巨大市场及其影响力遭人觊觎。吴门画派曾经的盛势也被削弱,只因沈周及其门类敌不过一个人。

这个人,华亭的董其昌出现了。他对一切都饶有兴致:政治、文学、艺术,尤其是对钱,他是理财的高手,长于忽悠,善于炒作,以艺术之名而为经济谋。他亦仿效宋时的米芾,时而生息于特制的“画舟”,一种既可以生活,亦可以写书作画的小船,四处游说、推销、寻机,行踪于富贵之家,所到之处,大多托“顺道”之名,谋吃骗喝,大书特题,因为在艺术的行业,他的金口已成玉言。他也顺便去过如皋富裕的冒家,那时辟疆氏还嫩着。一夜之间,他一跃而成了四方学子艺人顶礼膜拜的楷模,他甚至代表了艺术的一切。艺术创造的精神被完全变态了、失态了,而艺术阅读的方式也在人们的不知不觉中随之错位。而这,恰恰是明季四公子所诞生于其中的实时之人文环境。

相信,今天的人们对此种艺术的境态不会陌生。

历史,似乎真是一个反复相似的过程。

笔者对十七世纪、对四公子关注有年,以图像而言,只能着力于机构公开的藏品和公开的艺术品市场。

陈贞慧,至今,其图像信息等于零。拍卖市场曾经重复出现过两件作品,也都亲眼所见,但都不可信。有一件题诗的《墨牡丹》,与市场中曾经出现的题为陈淳的《书画对题册》有得一比。作品出手幼稚,书写扭捏,以个人私下不负责任的陋见,皆不可信也,疑似江南作手所为。

方以智,机构藏其书画十五件,书作尤为可信,有一定的参照价值。市场可见稍多,撇开“一眼清”的造作不谈,有一些作品当为可信度较高,有一定说服性的。史传方氏少而善书,习画于二十多岁,曾与吴梅村、杨龙友等一代名士同于通州范凤翼(万历进士)的画社以画悦友,从此而更有长进。据《方以智年谱》载,他年轻时曾多次于浙江秀水的项(元汴)家观摩其历代艺术之收藏,在那个时代,这是十足珍稀的机会。在其《膝寓信笔》中,亦可知他曾会访陈继儒,并转载:“陈眉公曰:‘吾读未见书,如得良友;见已读书,如逢故人。”

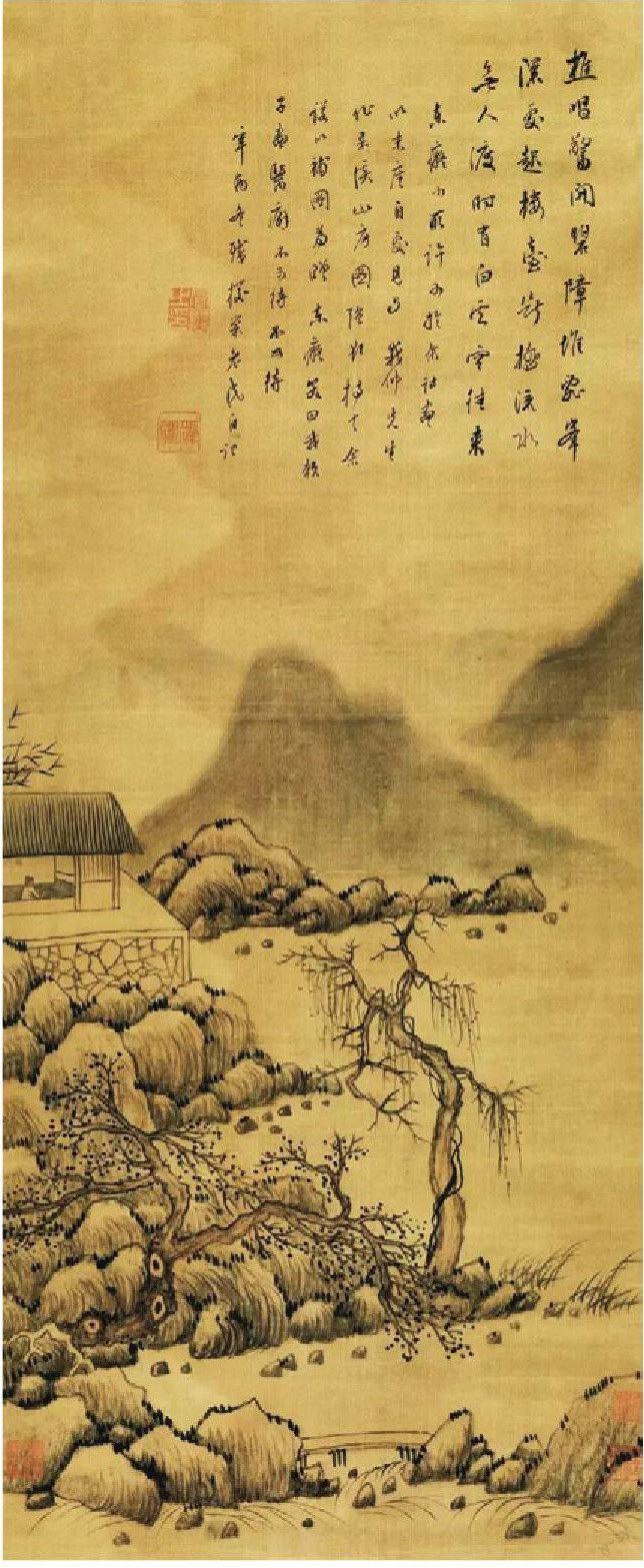

在方氏的种种言论中,可知他气性高尚,愤世而嫉俗。余英时先生《方以智晚节考》中举出各种论据,认为他最终选择了“惶恐滩”刚烈自尽,以求人生圆满。在艺术上力推元人的精神与境界,崇尚高房山、黄子久、王叔明、倪云林,那种凝聚深刻人文精神的简朴古韵,意向中他们作品的语言风貌当在其绘图中有所体现,而并未受到董其昌势力的直接影响。

而间接的旁白有,稍晚于方氏二十多岁的休宁人汪辑曾求画于方氏,并以诗作了记录与歌颂:“吾师落笔争天功,万斤泉源随地有。间乘余墨貌丘壑,黄痴倪迂皆下走。”此论即便有所艺术化,但旁白道出了方氏对上代艺术的从信及其脉络。方氏不是一个无端杜撰的画家,而是有所本,有所源,有所识,有所谋的。他甚至结交并目睹了陈老莲及其创作的过程。

读方以智的世传书画,笔者大多立足于其书势笔法的惯性特征,结合元人创作中的性格语言予以联系、比对。自然流畅、下手贴切、造境合情、题写合理者,则多为倾向于可信可靠。当然,读任何书画总还有一系列内在的暗规则,是长期的阅读实践、磨练所积累形成的。其有共性的,亦有个性的认识方法和态度。作者字号、印章,甚至印泥印色等一系列因素的整体一贯性与协调性,也当是判断的重要依据。笔者以自己浅薄之识,积累了一些天渡楼自藏和所见作品的截图,附于此,供参考。

关于冒襄的绘画及其相关问题,笔者有另文求教——《冒襄研究中的绘画问题》《夜读冒辟疆的<梅溪山房图>》——此不赘述。

侯方域,四公子中最晚出,也是最早过世的一位。其人因一出《桃花扇》而被戏剧化、世俗化。他也告诉我们,凡爱情的主角永远是历史的主题,人之常性也。他与陈贞慧最交深,与冒襄、方以智友善。他的祖父就曾以“宫奴阉坚”直指阉党魏忠贤,而他不阿谀失节,亦以一帖《留都防乱公揭》直逼阉徒阮大钺,不惜亡自性命。这是多大的勇敢!四公子中,侯氏的一生最为深情而悲烈。

传侯方域亦善书,权威机构则无收藏。笔者于市场曾见其名款的书作两件,其风气节奏贴近元人杨维桢,笔老锋健,性若其人,不造不作,两件作品间可比对出有机相似性,有相当高的可信度。此附图为之证。

燕雀焉知鹏鸟之志也。相信,相关于晚明的四公子,还有更微的细节和更大的空间,有待于人们去探讨、去发现。