李苏横:放笔直取

2017-05-30李苏横

李苏横

引言

有明一代,万历时期在政治、经济上出现了又一次勃兴,《明史》中描述为“中外义安,海内殷阜”。伴随国家经济的兴盛,市民阶层开始壮大,与此同时,各种艺术门类出现了前所未有的新的繁荣局面。

这一时期的瓷器烧造,上接嘉靖佘风,异形器增多,纹饰内容纷繁绚烂,绘画笔法也出现了一种新颖的表现形式。这类瓷器被当今古陶瓷学界称为铁线描。由于此类瓷器的烧造时间短,存世量较少,区分模糊,所以学界对其仍未有一个公认的清晰准确的定义,但又由于其具有一定的艺术价值,是当时东西方文化碰撞融化的体现,故笔者相信俟来日,铁线描青花瓷必将为学界所重视。

在此,后学斗胆,对明万历青花铁线描做一番学术探讨,尝试对其在彼时出现的历史原因给出一个合理的解释,更企望学界前辈不吝侧目,施以斧斫教正。一、铁线描概况

1.绘画上铁线描的定义

“铁线描”原本指我国古代绘画中对于人物衣褶线条的一种表现方法,是绘画线描十八法之一,始载于明代邹德中的《绘事指蒙》一书“描法古今一十八等”条中,这可以视为是对传统绘画中“铁线描”笔法的最早定义。清人王瀛进一步解释铁线描笔法道:“用中锋圆劲之笔描写,没有丝毫柔弱之迹,方为合作”。(图1)

2.瓷器上铁线描的定义

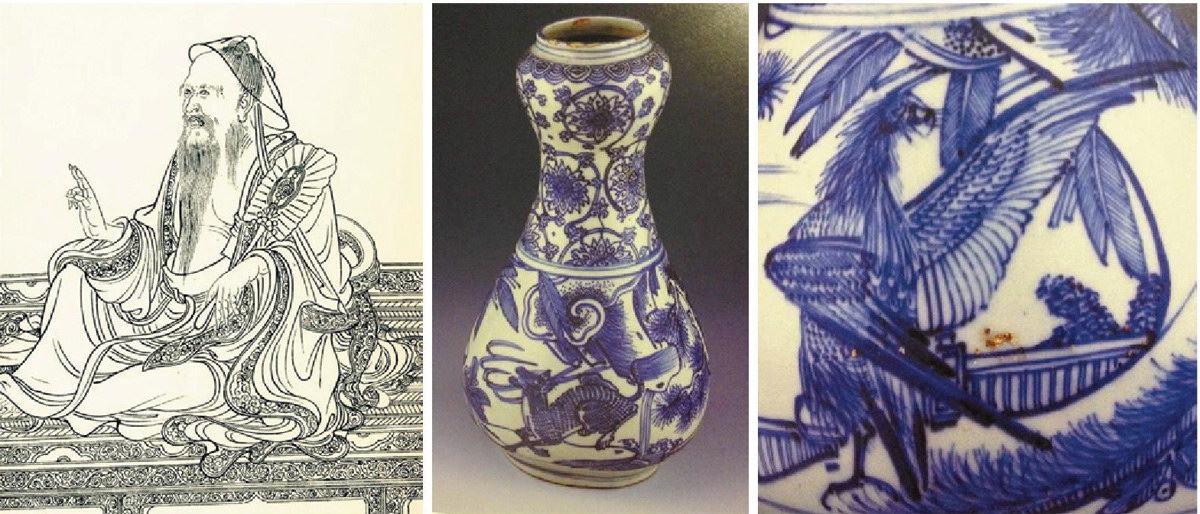

南京博物院藏明万历景德镇官窑青花英雄独立纹大口蒜头瓶是一件典型的铁线描器物(图2、图3),也是笔者所见唯一被公认的无款官窑器物。其周身纹饰用线条描绘,仅鹰的翮羽稍加渲染填色。

瓷器上的铁线描笔法并非承袭传统绘画中的铁线描笔法,例如传统绘画中铁线描的线条粗细几近一致,且曲线居多;而瓷器铁线描纹饰上的线条根据所绘纹饰的具体对象而灵活变通,有粗细之分,以便更贴切地表现物体的质感,而且多运用短促的线条,使画面极具节奏感。这种排线用笔,是其最具特征的要素,也是铁线描与其他种类青花瓷器的重要区分。笔者认为这种用笔是当时绘瓷匠人向西方铜版画学习的成果和有力证据。所以,明万历青花铁线描的界定并不能借绘画中铁线描的定义直接表述,这类瓷器之所以被我们称为“铁线描”,我认为这其实是一种通感的作用,是人们对于新生事物在认知上和已有印象的一种暗合,一种共鸣。

由此,对于瓷器上的铁线描有如下定义:青花瓷器上的铁线描,是指在青花瓷上的一种绘瓷笔法,它仅用线条表现画面,不经渲染填色,且出现成组短促排线,绝大多数出现于明万历民窑产品上。青花铁线描瓷是指以青花为绘画原料,用铁线描笔法绘画的瓷器。例如图2的明万历铁线描大口蒜头瓶,高26.2厘米,口径6.2厘米,浅直口,下为蒜头状,束颈,溜肩,鼓腹下垂,圈足。其周身主题纹饰运用排线组成,以表现芭蕉叶的茎脉和雄鹰羽翼的刚猛,有超拔出其他画法的生动性和扩张力。

3.青花铁线描瓷的特征

从笔者能找到的有限的铁线描器物资料来看,纹样的青料皆为浙料,发色蓝中泛灰,图案题材多为花卉纹和较精致的庭院人物,胎体粗疏,不显沉重,底足切削加工较细,偶有沾砂,这也都是万历晚期青花瓷器的典型风格。

瓶类器形中常见大口蒜头瓶、葫芦瓶,壶类常见瓜楞提梁壶、执壶,罐类有棋子罐、扁罐、盖罐和瓜棱罐(图4),炉类器形中以钵式炉、直口三足炉(图5)、簋式炉和双耳三足炉为常见,另外还有敞口大碗、馒头底的小碟(图13),方形倭角碟也颇为常见。例如图5,青花八卦麒麟芭蕉纹三足炉,高10厘米,口径18厘米,直口,平沿,鼓腹,圜底,下接三乳状足。口沿以留白手法绘八卦纹,腹部为青花铁线描麒麟芭蕉图。

二、铁线描瓷画出现的背景

1.利玛窦传教与铜版画在中国的出现

讨论青花铁线描出现的历史原因,有一个人功莫大焉,他就是万历十年(1582年)来华传教的意大利籍耶稣会传教士利玛窦(Matteoricci,1552年10月6日—1610年5月11日)。據《利玛窦中国札记》记载,在传教期间,为方便向不识字的百姓传播教义,利玛窦带来了许多铜版画。这也是西方铜版画第一次进入中国人的视野。

铜版画起源于十五世纪的欧洲,起初是为复制炭笔和粉笔画作品,最主要的表现语言就是线条。通过运用或粗或细,规则或不规则的有变化的线条,刻画出具有质感和色调的块面,用以表达各种物体的明暗、空间和体积。到十七世纪时,欧洲便形成了一个非常繁荣的铜版画市场。

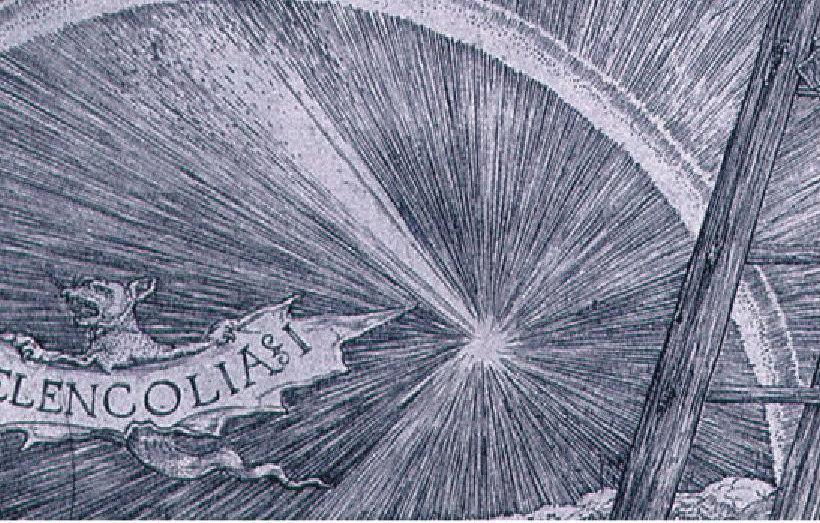

由于铜版画运用了西方的透视原理,又存在明暗关系,所以铜版画上的人物形象都栩栩如生,极为传神,能给人一种如见真身的感受,而透视原理、明暗关系和逼真的感受主要用密集的线条表达出来。例如图6中丢勒的铜版画《忧郁》,作于1514年,是其最著名的铜版画作品之一。画面中放射性的线条极富张力,短促成组的平行线条互相组合构成画面中的明暗关系,空间感也藉此开阔。

利玛窦从澳门进入广东肇庆,再从肇庆入韶州,先后到达南昌和南京等地,他一路上传播教义,并逐步向大明帝国的权力中心进发,在此期间,他数次向耶稣会上级提出要求赠送更多的有西方绘画,尤其是精美的铜版画书籍,可见铜版画在传教途中的重要地位及其数量不寡。

万历二十九年(1601年),利玛窦终于见到了万历皇帝。在觐献给万历皇帝的绘画中有一幅以圣劳伦索宫为题的铜版画,由于万历皇帝也是第一次见到如此精美的西方铜版画,他甚至诏令宫廷画师在利玛窦的指导下复制了这幅画作,至于是用什么材质、什么色彩复制的,今已无从可考,但这足以看出万历皇帝对西方文明的好奇与关注,有研究者进而推断出以铜版画为首的西方绘画艺术在华转承和影响的进程。

除了紫禁城内的《圣劳伦索宫》铜版画受到皇帝大加赞赏外。在民间,有两部铜版画宗教书籍同样炙手可热。其一是《圣经故事》,其二是《福音史事图解》。这两部书都是由当时欧洲最著名的印刷中心安特卫普的最有实力的出版商普朗坦·克里斯托夫印刷出版。

《福音史事图解》的铜版画主要是由当时的雕版名家威力克斯三兄弟依照当时著名的美术家帕里斯与奥斯的画制作,因此,这两部书所展现的都是当时最为精美的铜版画作品。利玛窦甚至一直将有铜版画插页的精装烫金的《圣经故事》作为装饰摆放在房间里最醒目的位置上。

2.晚明时期木刻版画的兴盛

几乎与铜版画出现的同时,在世界另一端的中国有一种版画艺术——木刻版画达到了它发展的巅峰阶段。晚明的富足经济使市民阶层的数量得以壮大,从而使庶民文学的发展获得了丰沃的生长土壤,到万历时期,《三国演义》、《水浒传》、

《金瓶梅》和《西厢记》等一大批戏曲小说都已付梓。各书坊为延揽顾客,招徕生意,便聘请画师,招募刻工,刊印了许多令人悦目的版画。例如图了即万历二十六年(1598年)徽州玩虎轩刊刻的《琵琶记》,线条流畅,人物写实,场景刻画一丝不苟,巨细无遗,可见此时期的版画发展已臻巅峰。

古人云“明人刻书而古书亡”,虽是蔑语,恰也从另一个侧面彰显了晚明刻书的繁荣局面。到万历时期,在南京、杭州、建阳和徽州形成了四大刻书业中心。官刻、藩刻、坊刻和私刻都极为兴盛。日本学者大木康根据杨绳信的《中国版刻综录》中一组从宋至明的出版品统计,版画合计有3094种,而嘉靖以后的出版物是前600年的两倍。足见晚明时期,中国本土的版画艺术达到了一种喷薄式的发展状态,这也为日后西方铜版画在中国的复刻提供了充足可依的技术资源。

三、铜版画对木版画和瓷画的影响

1.铜版画对绘画和木版画的影响

“对中国人而言,欧洲铜版画最令人吃惊的特征之一想必是阴影线的制作技巧——其营塑造型的方式系列用各种不同角度的短平行线条,令其交集出一块块或浓或淡的清晰物形,至于浓淡的程度,则依线条的疏密处理之。”高居翰先生曾在《山外山》中如是描述铜版画对当时中国人的最直接的视觉感官上的;中击,可见当铜版画以其独特的风貌出现时,对于当时的中国人有多么震撼的影响。高居翰先生曾推测利玛窦途经南京时带来的铜版画影响了曾鲸、吴彬、张宏以及龚贤等一批南京地区的画家。在此,先不讨论高居翰先生此番推论的可信程度,但从上述几人的传世作品来看,有明显的表现明暗的痕迹,比如曾鲸在万历四十四年(1616年)为王时敏所画的二十五岁绣像,比如吴彬在万历二十八年(1600年)左右画的《岁华纪胜图》。

除了晚明时期的绘画受西方铜版画的影响之外,我国本土的木刻版画也受其影响。刊印于万历三十三年(1605年)的《程氏墨苑》,在卷六下有四幅风格迥异的木刻版画(图8、图9)。这四幅木刻版画的原图是万历二十七年(1599年)利玛窦赠送给程君房的四幅西方铜版画,再由丁云鹏转绘,徽州名雕手黄鳞摹刻。在这些版画中可以直观地感受到图上的焦点透视原则。这都是在此之前的传统绘画和木雕版画上所不具备的。

在当时,木版画的流传影响和市场占有率必定远超西方传教±手中的铜版画。通过传世木版画对铜版画复刻的状况分析,我们可以想见当时铜版画的复制并不在少数。

2.铜版画对瓷画的影响

景德镇的画工通过学习木版画的画谱来绘制瓷器已是众所周知,虽然当时他们是直接受益于西方原刊的铜版画还是模仿于复刻的木版画,还有待考察研究,但是,铜版画通过木版画间接影响到瓷画是不争的事实。

上面已经谈到,在铜版画传入之初,西方绘画的明暗关系便开始影响中国绘画,焦点透视也打破了原来的版画构图。几乎与此同时,在瓷器上也出现了受西方铜版画影响的新的表现形式,其中有一点表现得极为突出,那就是“排线”画法的运用。西方铜版画以焦点透视为构图依据,以素描明暗为空间基础,排线组合的画法为其主要的表现语言。在金属材质的底版上,这些平行排列的直线条的存在对于每一幅铜版画来说就是鲜活的血液,不可或缺,正是这些排线的互相组合才使得空间有了明暗关系,使得平滑的金属表面有了丰富的肌理质感。那么,在瓷画上是怎样的情形呢?下面分别分析排线画法在青花瓷器上的表现方式:

(1)人物纹

人物纹中的排线画法根據描绘对象的不同而有异。官人补服上的补子图案以鸟兽为主体图案,以海水祥云为辅助背景,横向线条占大多数。仆童的鞋靴表面用坚线条排列,表现的是鞋面上密布的缝合针脚。人物冠帽和髻鬏处散逸的髟发(图10),因其当空迎风,所以运用了略呈放射状的排线来表示,以示其动态,例如,明万历民窑青花人物图钵式炉中的人物的髟发。

(2)动物纹

麒麟和狮子等带有夸张鬃毛的兽类,在铁线描瓷器上运用了流畅的硬质中锋线条表现,排线刚劲有力,由此凸显出它们的王霸之气。例如,有一种绘于碗心的麒麟纹(图11),固于尺寸,麒麟身体上的鳞片用两组交叉的排线组成的斜方格纹来表现,更有简洁的变成节奏感极强的曲折硬质线条一气呵成。“英雄独立”是铁线描器物上常画的动物纹饰,雄鹰的翮羽上细密的绒羽用排线表现,生动且极富扩张力(图3)。又例如图12中鸿雁纹的画法,放射状的排线略显夸张地表现出雁翅张,家乡远的意境。在一些馒头底的小碟上,碟心位置常绘简笔的乌石图(图13),小鸟束翅单脚立于圆石之上,在收拢的翅膀上用排线表示重叠的翅羽,简洁而逼真。

(3)植物纹

铁线描瓷器上,满布排线的芭蕉叶纹是最为常见也最经典的图案。它是西方铜版画用线手法与中国传统纹饰的最佳融合。芭蕉叶上的叶脉原本就紧密地排列在一起,连续有节奏地描绘这样短促的同一方向的直线,画者会有一种即时的兴奋感,这是不去绘画的人所不能了解的。再者,图14的花瓣上有用排线笔法画的茎脉,放射状的线条既真实地再现了花朵的生长状态,也通过有扩张倾向的线条表达了花朵的绽放和花瓣下坠的状态。又例如,竹子是我国传统绘画中经常出现的纹饰,在铁线描瓷器上通常与高士纹一起出现,用以暗喻古代文人虚怀有节的高尚品格。画面上,用硬朗的线条勾画出竹子的轮廓,直接明朗地体现出竹竿的形态。勾画成组的竹叶用短线,所绘竹叶虽没有自然界中竹叶的流线外形,但也写意似地传神地表达出竹叶的形态,让人一目了然。梧桐,制得古琴,挂得缺月,栖得凤凰,在传统文人画中经常出现,是一种极富文人格调的纹样。因为这种树的树干笔直光洁,为表现其质感与明暗,画者在树干的两际用短线排布,描述树干表面的弧度,而这种明暗的表现必是受西风东渐的影响才出现的,参考图6—3中铜版画上人物胳膊的处理,可以看到这种影响的表现。

(4)其它纹饰

除上述人物纹、动物纹和植物纹外,还有一些经常出现的纹饰现归入其他纹饰以方便阐述。它们常以辅助纹饰出现,在主体纹饰周边作为背景。例如栏杆,文人常凭栏远眺以寄忧思,所以栏杆极易产生诗画意象,故它常出现在以高±为主体的铁线描瓷器上。那种有转折的栏杆以简洁的坚线条变换方向排列绘出,由此产生透视感,使空间向人们所想象的深处延伸,也使画面所表达的空间不在局限于狭小的瓷画中。又例如画石头,中国画中讲“石分三面”,但在极简的线条语言中,就不易表达,在铁线描瓷器上,山石的一部分会画上成组的排线,用以表现暗面,这种明暗的处理,很明显受到西方铜版画的影响。

3.铁线描與漏彩和淡描的区别

与铁线描表达方式相近的青花瓷器种类还有漏彩和淡描。漏彩是青花五彩瓷烧造过程中出现的半成品(图16、图17),它的特点是以青花料画出大部分纹饰的轮廓,且未填彩,留出的空位以待釉上彩绘,这类纹饰只凭单纯的线条示人,所空出的地方表现出其画面的不完整性。淡描是用青料勾勒线条,不分水,不渲染,近乎中国画中的白描,其与铁线描相比,线条的力度感较柔弱,色泽相对淡雅,且不具排线这一特征(图18左)。现在许多艺术品的拍卖机构常常将铁线描瓷器归类到淡描之中,是不准确、不恰当的。

结语

综上所述,有如下3点小结:

1.瓷器铁线描笔法的定义不能照搬传统绘画上铁线描笔法的解释,它只是一种通感上的默认。

2.铁线描是一种描绘青花瓷纹样的笔法。铁线描青花瓷出现在明万历时期,它是仅用青花为绘画原料,画面不经渲染填色,且出现成组短促排线的一类风格迥异的瓷器。铁线描笔法在人物纹、动物纹和植物纹青花瓷上都有表现。

3.铁线描青花瓷出现的背景是天主教于明万历时期来华,借助铜版画传教,铜版画也因之广泛传播;晚明时期刻书业的兴盛达到巅峰,为铜版画的复刻提供了技术支持。明万历青花瓷画或受铜版画影响,或受复刻铜版画的木版画画谱的影响,或二者皆有之而出现。

总之,中国的陶瓷业从业者对于外界的学习从来没有停止过,这也是中国陶瓷得以声誉远彰的原因之一。从唐三彩对蜡染的效法,到定窑刻花对缂丝的模仿,再到珍珠地对金银器堑刻的学习,又到晚明青花瓷所受同时期西方铜版画的影响而出现的铁线描笔法,制瓷者都自觉或不自觉地推动着陶瓷艺术的发展。这种学习精神欣欣向荣,生机勃发,永不落幕。在这些孜孜追求和积极探索中,铁线描是受遥远的西方艺术的影响而产生的绘瓷技法,它是东西方文化交融碰撞的见证,是一个传奇时代的宝贵艺术结晶,在中国陶瓷史上留下了短暂却绚丽的一抹亮色,让后人追思无限,当受到学界重视。