国外家庭语言规划研究综述(2000—2016)

2017-05-30尹小荣李国芳

尹小荣?李国芳

提 要 本文以《多语和多文化发展期刊》《双语教育和双语制国际期刊》和《语言政策》三家期刊2000—2016年关于家庭语言规划研究的143篇文章为对象,从时间分布、对象分布、研究方法等方面进行了数量统计,并从理论基础和研究主题两个方面进行了分析。结果显示十几年来国外家庭语言规划研究有明显上升趋势,但在研究对象和研究方法方面都存在分布不平衡的情况。文章介绍了高被引的5个理论,分析、介绍了家庭语言规划的内外部因素、工作机制和主体间性的内容。最后文章评述了国外研究的贡献并结合中国国情提出相关建议。

关键词 家庭语言规划研究;国际趋势;理论基础;研究主题

Abstract This article reviews international research trends in Family Language Policy (FLP) study in the past seventeen years through an analysis of 143 papers published in Journal of Multilingual and Multicultural Development, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism and Language Policy during 2000 – 2016. In addition to mapping the papers publication time, the research methods and participants, content analysis of theoretical frameworks and thematic foci of FLP was also conducted. The analysis shows that there is growing attention to the topic of FLP; however, the geological distributions of participants and the proportional use of qualitative, quantitative and mixed methods are uneven. This article summarizes the five highly used theoretical frameworks and the top thematic foci that include internal-external factors of FLP, its working mechanism and its inter-subjectivity. The article concludes with a summary of the 143 papers collective contribution to FLP research and suggestions for Chinese researchers with interests in FLP.

Key words family language policy research; international trends; theoretical frameworks; thematic foci

中国的语言政策与规划研究近年来逐渐发展成为一门显学。随着学者的增多、研究的深入,国内已于2015年成立了语言规划与语言政策研究学会。服务国家语言战略,反映世界、中国和城市的语言生活,是学会的宗旨。一些研究中心的创立和学术阵地的创刊为研究者搭建了交流平台。各色语言皮书的连续出版,为国家智库建设、语言舆情监测和语言资源建设做出了重要贡献。响应国家倡议,关于“一带一路”沿线国家语言政策和语言状况的研究成果也纷纷涌现(王辉2015,2017;杨亦鸣、赵晓群2016;赵世举、黄南津2016)。但是,十九大提出的新目标是“决胜全面建成小康社会”,也就是将中国建设成以中等收入为主体的社会。因此,中等收入家庭的语言政策和规划将会影响中国语言生活的整体走势。

虽然国外家庭语言规划的研究已日渐成熟,但目前国内的研究还未全面展开。缺乏对其定义、研究時间分布、对象分布、研究方法、理论基础以及研究重点的整体概述和系统分析(李丽芳2013;尹小荣、刘静2013;李英姿2015;阿拉腾宝力格2016;李秀锦、刘媛媛2016;王玲2016;叶小燕、高健2016;刘群2017)。周庆生、李宇明、徐大明和郭熙等学者在为中国语言规划研究进行总体设计时,呼吁展开宏观、中观和微观等不同层级的语言规划研究,建立一个立体化、多层次的格局(周庆生2010;李宇明2012,2016;徐大明2014;郭熙、祝晓宏2016)。因此,我们梳理国外文献,概括性地介绍国外家庭语言规划的相关研究,以期与国内学者共同探讨家庭语言规划在中国情景下的理论借鉴与创新问题。

一、定义与研究进展

国外对语言政策的定义存在“语言政策”“语言规划”“语言政策与规划”和“语言规划与政策”等不同的表述。刘海涛和张治国对各学者、各期刊进行分析,发现除了一些细微的词语感情色彩差异,国外“语言规划”和“语言政策”的内涵基本一致(刘海涛2006;张治国2014),本文也将以上4个表述看作近义词。但为了表述简洁方便,统一称为家庭语言规划。家庭语言规划是指在家庭内部,对家庭成员之间的语言使用进行显性或隐性的规划活动(King et al. 2008)。家庭语言规划为亲子之间的互动语言研究和儿童语言发展等提供了理论基础,也反映了父母的语言意识,进而揭示更广阔的社会对语言和家庭教育的态度和意识(De Houwer 2007)。家庭语言规划根植并贡献于语言政策和儿童语言习得两个方向。从语言政策角度出发,研究家庭语言理念或意识,家庭语言实践,以及为修正其他家庭成员的语言实践而采取的一切语言干预、规划或管理的活动。这个角度是将家庭语言规划作为动态的社会、文化和意识的一部分加以研究。而将家庭语言作为语言使用域考察其与外部学校和工作等公共域互动时,则更多关注到了语言活力的保持、复兴或转用问题。儿童语言习得主要研究儿童早期学习一种或更多语言时的机制或条件。其研究重点在于家庭环境中亲子互动的话语分析,儿童的单语、双语或多语习得的能力标准及其测试。

然而,家庭语言规划的定义和研究内容并非自始就确立和明晰,从历时角度看,King将家庭语言规划研究分成了4个阶段(King 2016)。

1.预备阶段。这個阶段主要是学者将自己的家庭作为儿童语言习得的外部条件加以研究。King追溯到最早文献是一个世纪以前Ronjat的经典日记研究。Ronjat记录了自己孩子的语言发展,提出了“一人一语”(One-Person-One-Language,OPOL)理论。他不仅详细地记录了孩子的早期语言学习,还创新性地提出双语和具体认知特性之间的联系,例如认知弹性和元语言意识。

2.起步阶段。这个阶段,很多双语研究者借鉴以上的日记研究主题结合应用语言学和心理学的研究方法,开始展开双语家庭环境对儿童语言的影响研究。这一阶段主要关注心理问题,如:双语和单语儿童语言发展轨迹的差异,语言迁移的本质和作用,双语和具体认知特征和功能,等等。

3. 发展阶段。本阶段涌现了大量的社会语言学调查,也尝试了很多理论探索。很多学者关注家庭语言规划的定义,语言规划的显性和隐性规划问题,以及父母双方语言意识的分歧与统一,并揭示外部社会态度和意识对家庭双语意识的影响。这一阶段的家庭语言规划与语言规划研究紧密联系,使我们全面了解了父母的语言意识如何随时间的变化在家庭中得以应用、实现和协商。同时也关注了家庭规划在子女语言发展上的短期和长期效应。

4.延伸阶段。随着家庭语言规划自身的发展及其与其他学科的交叉,学者认识到家庭语言规划研究应当与更广阔的应用语言学研究保持同步。于是越来越多的研究开始关注透过语言才得以实现的家庭动力、子女能动性、认同选择和家庭构成(重构)等。他们提出,应当跳出传统欧洲语言的中产阶级双语家庭,扩大家庭的外延,关注跨国环境下的三语或多语家庭,以及少数民族、单亲、领养、跨族、跨国或有祖辈共居的一些非传统家庭。考察家庭语言规划对这些家庭子女的语言能力和语言后果的影响力。

二、文献收集与分析

本研究力图运用文献计量和内容分析相结合的方法,对相关家庭语言规划的文献进行计量分析,以数据揭示文献的数量特征和变化规律。并以此为基础,总结17年来国外研究的动态和趋势。本文分别以“family(家庭)+and(和)+language policy(语言政策)+or(或)+language planning(语言规划)”,和“parent(s)(父母)+and(和)+language policy(语言政策) + or(或)+ language planning(语言规划)”两个命令行在Web of Science 数据库检索,结果命中率最高的三个期刊是《多语和多文化发展期刊》(Journal of Multilingual and Multi?cultural Development,JMMD)、《双语教育和双语制国际期刊》(International Journal of Bilingual Education and Bilingualism,IJBEB)和《语言政策》(Language Policy,LP)。决定选取这3个期刊建立文献数据库。最后检索日期为2017年1月19日,将文献出版时间限定在2000年到2016年,三个期刊共发表文章1372篇(《双语教育和双语制国际期刊》562篇,《多语和多文化发展期刊》556篇,《语言政策》254篇)。在逐一阅读文章摘要时,采取宽式标准,将专题研究家庭语言规划和将家庭作为其他研究辅助变量的文章一并抽取,得到文章143篇(《语言政策》13篇,《多语和多文化发展期刊》60篇,《双语教育和双语制国际期刊》70篇)。

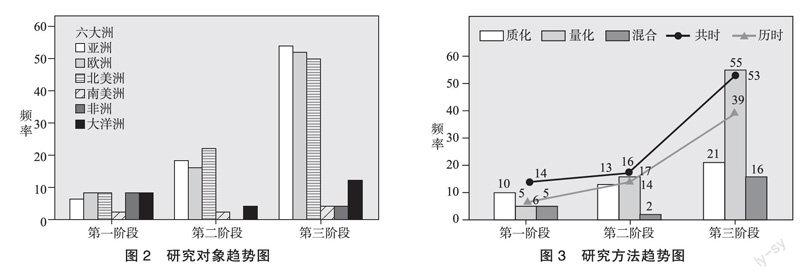

在文献计量方面,文章按发表时间将文献分为3段,第一阶段5年,从2000到2004年;第二阶段5年,从2005到2009年;第三阶段7年,从2010年到2016年。通过频率和百分比统计,分析3个阶段时间分布、对象分布和方法分布。根据初步阅读,发现研究对象中各个国家的研究不平衡,于是按照六大洲进行编码,并分3个阶段统计全球研究的变化趋势。研究方法主要依据量化法、质化法和混合法进行编码,并辅以共时和历时分类加以补充。界定方法类别时,参照了文秋芳、林琳(2016)的定义认为量化法是以数字形式呈现数据,统计方法分析数据;质化法是以文字形式呈现数据,分析以文字描述为主;混合法是同一研究采用了量化和质化两种方法。研究时间6个月以上,或本次研究与历史数据相结合历时对比分析的,统一计入历时研究。单次或6个月之内几次调查的,均计入共时研究。内容分析方面,我们进行了理论框架和研究主题的分析。理论框架主要通过全文阅读,记录相关引用理论,然后整体进行频率统计。主题分析先根据初步阅读和现实情况列出若干主要的主题类别(如儿童双语发展、家庭凝聚力、言语社区、择校动机等),再参照上文King所列的家庭语言规划研究趋势分类方法(如家庭作为外部条件、儿童语言习得的双语家庭影响等)进行归纳总结,将研究主题确定为家庭因素作为其他主题的外部辅助变量、家庭语言规划的内外部因素、家庭语言规划的工作机制和家庭语言规划的主体间性。家庭作为其他主题的外部辅助变量是指原文另有研究焦点,把家庭作为其中的一个变量。如在研究女性詈语使用的过程中,女性的妻子和母亲身份成为某些语言变体使用的约束条件。家庭语言规划的内部因素是指研究家庭内或家庭成员之间的作用,如家庭关系、家庭类型。外部因素是社区、学校等家庭外的环境。家庭语言规划的工作机制是指家庭语言规划的过程和机理,例如家庭系统和家庭关系推动家庭语言规划的过程。最后家庭语言规划的主体间性是指家长和孩子之间消解了规划的主体中心和主客二元对立现象,强调亲子之间的交互主体性。

下文将分别呈现计量和内容分析的结果。 计量分析分为时间分布、研究对象和研究方法3部分。这些数据分析有助于我们直观了解家庭语言规划国际研究的变化趋势。 内容分析结果侧重于理论框架和研究主题。这些有助于我们厘清家庭语言规划作为一个学科领域的研究发展趋势。

三、计量分析

(一)时间分布

按照文章发表的年限,本文将研究时间分为第一阶段(2000—2004年)、第二阶段(2005—2009年)和第三阶段(2010—2016年)。如图1所示,《多语和多文化发展期刊》和《双语教育和双语制国际期刊》两种期刊在第三阶段研究上升的趋势明显。而《语言政策》虽然整体上升,但幅度较为平缓。从时间来看,三个期刊2010—2016年发表的文章都远多于前十年。从2000年到2016年,《多语和多文化发展期刊》共发表文章60篇,占42%。其中2000—2004年10篇,占7%;2005—2009年11篇,占7.7%;2010—2016年骤增到39篇,占27.3%。《双语教育和双语制国际期刊》共发布文章70篇,占49%。2000—2004年9篇,占6.3%;2005—2009年18篇,占12.6%;2010—2016年43篇,占30.1%,增幅与《多语和多文化发展期刊》不相上下。《语言政策》共发表文章13篇,占9.1%。2000—2004年1篇,占0.7%;2005—2009年2篇,占1.4%;2010—2016年10篇,占7%。

第三阶段数量急剧上升的原因之一是《语言政策》和《多语和多文化发展期刊》这两个期刊适应国际形势的变化,组织了既有现实针对性又有理论贡献的专题文章。2012年《多语和多文化发展期刊》專刊发表了6篇文章(不包括主持人词和编者语,以下同),该刊主题与2010年南安普顿举办的第18届社会语言学大会一致。系列文章对家庭语言规划的心理防御机制、儿童习得的家庭环境完善、学校的双语习得新理念,以及子女的语言能力测试的家校差异等问题展开了研究,深化了对家庭语言规划的运行机制及其外部影响的认识。2013年《语言政策》的5篇文章收录了分布于不同国家的跨国家庭的文章。强调了家庭语言规划与外部政治、社会、教育和经济因素的关系,形成了宏观和微观的呼应,深化了家庭语言意识的研究,也分析了语言意识与权力的互动关系。2016年《多语和多文化发展期刊》的5篇文章作为语言、文化和社会化专题的组成部分,是在美国波特兰召开的美国应用语言学会的主题特刊。强调了当代国际迁徙和城市发展的后现代环境,描写了当下大量的跨文化和多语家庭。理论贡献表现在区别家庭语言能力和语言结果。创新性地提出了家庭经验之于家庭动力的影响和子女的语言中介经验对他们日常生活的影响。

(二)对象分布

如图2所示,学者主要研究的国家来自北美洲(40篇)、亚洲(39篇)和欧洲(38篇),其次是大洋洲(12篇),而对南美洲和非洲的研究相对较少。具体来说,主要研究的北美洲国家是美国(32篇)和加拿大(8篇),亚洲国家来自中国(中国大陆、香港和台湾)(9篇)、以色列(7篇)、日本(5篇)、新加坡(4篇)、马来西亚(3篇),欧洲国家有英国(17篇)、荷兰(3篇)、爱尔兰(2篇)和比利时(2篇),大洋洲主要来自澳大利亚(10篇)和新西兰(3篇)等。其他方面,如主要研究的族裔来自各国的华裔、拉美裔、俄罗斯裔、韩国裔、日本裔和土耳其裔等移民,世居在马来西亚的马来人、爱尔兰的盖克人和居住在英国的威尔士人,等等。

可以看到三个阶段对南美洲和非洲的研究都没有足够的重视。语言是文化的核心价值之一,语言问题及其所引发的身份认同的错位往往会对国家安全构成严重的威胁。非洲有千年的阿拉伯和伊斯兰文化积淀和宗教熏陶,也有百年的法国、德国、西班牙等欧洲国家的殖民历史。早已形成了以阿拉伯文化为主,多元文化、多种宗教并存的格局。南美洲则是印第安文化与非洲文化的融合,西班牙和葡萄牙等欧洲文化与当地文化的融合。这里的人们对本土语言的感情深厚,对其他文化及其语言酌情吸收与使用。各文化冲突与民族家庭身份认同如何协调,宗教家庭与无宗教家庭的语言学习有何异同,社区文化对家庭关系以及个人身份的影响等都是两个地区独特的问题。目前只有一篇南非语言保持与文化认同和一篇子女的家庭写作实践的研究,还需要更多从深层次挖掘当地家庭语言规划的形成及其原因的文章。

(三)方法分布

在这143篇中,对家庭语言规划进行理论设计的有3篇,占2.1%(Tuafuti & McCaffery 2005;Spolsky 2012;Tannenbaum 2012),从不同角度进行综述的文章5篇,占3.5%,(Pauwels 2005;Wei 2012;Curdt-Christiansen 2013;Law 2015;King 2016),其他的135篇都是对语言实况的应用研究,占94.4%。这些研究中,历时考察的有59篇,占43.7%;共时调查的有76篇,占56.3%。研究方法质化研究有76篇,占56.3%;量化研究44篇,占32.6%;混合方法的有15篇,占11.1%。问卷、访谈、观察是常用的调查方法。分析方法有批评话语分析、文化心理分析、民族志等质化分析,也有社会语言学调查、社会心理实验、语言认知测试等量化分析。

如图3所示,从研究方法看,质化研究的频率虽然上升,但比例有较大幅度的下降;而量化研究第三阶段上升的较快;混合研究在第三阶段较第二阶段有回升,但仍未达到历史最高比例。这一结果不同于整个应用语言学研究的发展。根据文秋芳、林琳(2016)对TESOL Quarterly 2001—2015年的数据统计,21世纪以来质化法、量化法、混合法三种方法共同推进,但质化法的优势地位很稳固。而家庭语言规划的研究却是量化法优势明显,质化法比例急剧下降。就研究时间来说,共时研究三个阶段均多于历时研究,占优势地位。虽然从本质上讲,量化法和质化法、共时与历时都用于了解事物的不同侧面,使人们对世界的认识更加全面、深刻。但任何事物的研究都要受到研究者和受试者本身所处的社会文化、历史环境的影响。因此笔者建议:应当拓宽视野,根据研究主题将共时研究置于历史背景下;尽量扩大历时研究的研究面,以便得到特定时期的共性特征。同时,笔者也同意King的观点,认为家庭语言规划的研究应当在研究方法上与应用语言学保持同步。将多种研究方法有机结合,尽量三角验证,以便全面、深入认识家庭语言规划的本质。

四、内容分析

(一)理论基础

本次文献中所引用主要理论包括民族语言活力理论(28篇)、语言管理理论(28篇)、言语适应理论(8篇)、社会资本理论(7篇)、语言社会化理论(6篇)、语言中介理论、社会文化理论、文化历史活动理论、实践社区和言语社区理论、马尔斯韦伯的行动理论、社会惯习理论以及新自由主义理论等。从图4首先可以看出民族语言活力理论和语言管理理论长期处于优势地位,且逐年稳步增长。这是宏观社会语言学与语言规划研究贡献于家庭语言规划的表现,且该结论也符合King的研究进展分析。即当下研究的主流是通过宏观的社会语言学调查,揭示跨族、跨国、少数民族等非传统家庭与复杂社会条件之间的关系,揭示各家庭成员的意识和实践的互动关系。其次,社会资本、语言社会化和言语适应等理论虽然所占比例不高,但第三阶段都有显著增长,其中社会资本理论从无到有,尤以为甚。究其原因,笔者认为是社会资本理论的应用领域及解释力使然。由布迪厄创立,经由科尔曼、林南、帕特南等人的发展,社会资本理论已进入经济与社会发展、社会转型-社会分层、劳动就业、社会参与民主政治、科技创新、教育与家庭、城市问题研究等领域。而这些恰恰是当代移民、少数民族、跨国跨族等非传统家庭面临挑战的领域。这些家庭往往在以上领域不享有可支配、可利用的资源,也无法经过投资而给他们增加社会收益,因而无法获得地域性的福利和庇护。使用社会资本理论能够揭示官方政策下家庭所面临的隐性不正义和不公平。

下文结合相关文献,对这5种理论进行具体阐释。

1. 民族语言活力理论。民族语言活力可定义为族群语言在族际交往中表现出来的一种生命力。费什曼1991年提出了用于测量民族语言濒危程度的“代际语言差异级别表”(Graded Intergenerational Disruption Scale,GIDS)。该表按照语言使用人数、使用人年龄、使用域等指标将少数民族的语言活力分为8个等级。10年后他结合新世纪的时代特征,再次运用该表对部分国家的民族语言活力展开了验证性研究(Fishman 1991,2001)。2003年联合国教科文组织通过了保护和抢救濒危语言的专家报告《语言活力与语言濒危》。该报告呼吁各国珍爱各类语言资源,重视家庭母语传承,并提出了共九项、六级的语言活力测量表。这两个极具指导意义的文献随即成为了扭转语言转用和复兴少数民族语言的重要行动纲领,也成为了家庭语言规划研究的重要理论前提。一直占领了家庭语言规划研究的主体地位,且不同阶段都有明显的上升趋势。

2. 语言管理理论。博纳德·斯波斯基(2012)率先提出一个言语社区的语言规划可以分为3部分:语言实践使用变体的习惯性方式;语言理念或意识——关于语言和语言使用的理念;语言管理——通过任何形式的语言干预、规划或管理来修正或影响他人语言实践的活动。他认为任何实施直接干预的人或群体都可以是语言管理者。在家庭的言语互动中,大部分家长都是家庭语言的管理者,管理的目标就是改变家庭语言状况以使其符合规划目标。斯波斯基的这一理论对家庭语言规划研究有重要影响(Curdt-Christiansen 2013)。学者们运用这一理论探寻不同语境下,父母的语言意识形成过程,意识向实践转化、实现的方式,家庭语言意识与社会语言态度和社会意识的差异和互动,家庭语言意识和语言实践对民族认同、文化认同的塑造,以及家庭语言管理实践与语言意识的背离及其原因分析。

3. 言语适应理论。言语适应理论是指交际者根据交际动机来协调或调整自己的言语行为,使自己与受话人处于同等地位。言语适应理论所采取的交际策略是言语趋同、言语趋异和语言维持。个体使自己的言语风格靠近或偏离他人的言語风格,借以表达赞成或反对。靠近的言语风格叫言语趋同,是社会融合的体现;偏离的风格谓之言语趋异,被看作是社会风气的象征(粟进英、李经伟2010)。多语家庭中说话者需要学习言语适应,选择成员自己舒服的方式交际。成员们在家庭域中经过适应和协商,选择一种语言或变体。当这种语言方式在家庭稳定使用,成员间可相互理解且趋同时,它就成了家庭的“通用语”(Dumanig et al. 2013)。

4. 社会资本理论。法国社会学家布迪厄在《资本的形式》中将资本分成了经济资本、文化资本和社会资本三个部分。李国芳认为家庭环境下的资本也应有以上三种形式,且三者相互联系,不可分割(Li 2007a)。她将家庭的物质资本定义为可量化的家庭收入或财富等物质资源,也就是家庭的社会经济阶层;人文资本定义为个人的教育程度,是可用于某些社会结构中的个人知识、技能和能力;社会资本定义为家庭可及的家庭内和社区中的社会资源,是存在于家庭内或家庭与社区间的社交网络。她还指导性地指出,不同形式的资本代表了家庭独特的语言环境,如家庭语言投资、父母参与程度以及社区资源的可获得性等。但这些因素在家庭的日常语言生活中相互交织、相互联系,因此,孩子的语言能力和语言结果是多种资本和语言经历共同作用的结果。同时,未来研究应当建立家庭文化资本和学校文化资本的桥梁,批判性理解孩子在家庭环境之外的语言学习。例如,在南威尔士河谷的威尔士语学校,作为“附加资本”的第二语言被看作是用于市场,推动社会流动的工具(Hodges 2012)。文章调查双语教育的身份和声望,并将其作为“文化资本”的示例和工具。结果表明,威尔士语学校的教育广受尊敬和支持,而家庭的主要动力来自于文化刺激和奖励。

5. 语言社会化理论。语言社会化理论是指通过语言和社会显性或隐性互动,掌握语言规范,培养恰当的认同或意识,并具备当地的文化知识和社区成员共同的价值观和实践。它涉及社会学、心理学、语言学、人类学、现象学以及社会文化理论等学科(Duff 2007)。在一个倡导习得双语的家庭,孩子出生起父母就说不同的语言。孩子的双语要有效发展,需要三个条件:收到一样多的语言输入;在早期就能将两种语言分开;能学会使用恰当的语言回答家长,并因此得到了两种语言的产出能力。历时个案研究表明,尽管有积极的态度和持续的语言输入,但孩子的语言产出却可能停止。因此仅仅基于家庭层面,没有强有力的宏观社会化力量,语言保持会很困难。但是,也不应忽视家庭的被动双语支持。即使孩子已停止产出,家长还是应当继续坚持语言输入(Slavkov 2015)。

(二)研究主题

运用内容分析法,参照King的范畴分类,本文认为相关研究的主题可分为以下4类:

1.家庭因素作为其他主题的辅助变量。

这一部分主要介绍家庭作为辅助变量在语言习得、双语研究、语言使用和性别语言研究中的作用。第一,语言习得中的家庭因素。研究包括:网络学习研究中的中产阶级家庭优势;孩子数字化读写实践的城乡家庭差别;农村家庭有限的可获得资源对英语学习者动机的限制;在外国学生英语口音的测量中,家庭背景的相关性分析;移民儿童在主流语言习得过程中的家庭背景影响;汉字习得策略研究中的家庭背景因素;以家庭为单位,研究第三语言的学习动机和策略。第二,双语教育中的家庭因素。这个主题下包含了父母作为子女的监护人,选择双语学校的择校动机;父母对双语教育效果的期待;在特殊教育下的双语教育,家长所提出的特殊需求;双语学校中的父母满意度调查;政府或学者主导的双语教育项目中,家长超出现实的对子女语言能力的期望;学前儿童双语教育中的家校合作;社区双语课程中的家庭语目的语等。第三,语言使用中的家庭因素。语码转换研究中的家长态度、家长话语策略、家长语言输入等因素的作用;居住地、家庭抚养方式和家庭环境对跨族家庭儿童语言使用的影响。第四,性别研究中的家庭变量。男性移民在跨国言语和文化适应中的家庭压力;正统犹太(Strictly-Orthodox Jewish)女性詈语研究中的母亲角色约束;针对移民女性的通用语课程中,家庭抚养责任作为辍学的原因之一。

2.家庭语言规划的内外部因素

如同其他层级的语言规划,家庭语言规划有其自身的内部因素。首先,家庭的类型因素。从母语的代际传承来分,可以分为传承中家庭(正在抚养10岁以下的孩子)、已传承家庭(母语成功传给了下一代)、有限传承家庭(短时间的尝试并付出较少的努力)和无传承家庭(Schüpbach 2009)。从血缘关系看,有亲生家庭和领养家庭(Fogle 2013),同族婚姻家庭和跨族婚姻家庭(Kouritzin 2016)。从家庭成员的迁徙特征看,可以分为跨国家庭、普通移民家庭和原住民家庭(King 2016)。从家庭成员人数来看,可分为核心家庭、有祖辈的扩展家庭以及雇用外籍保姆的准扩展家庭(Takeuchi 2016)。从所使用的语言来看,有单语和双语或三语家庭(Quay 2012);有普通语言需求和特殊教育需求家庭,如听障儿童的家庭等(Willoughby 2012;Cobb 2015)。其次,家庭关系的亲疏。在家庭关系与语言保持的研究中,作者发现第二代移民的语言保持程度与家庭关系的和谐程度相关。与家长关系亲密的青少年一般对母语有更积极的态度,就好像是他们对家长的情感延伸至家庭语言,提高了母语使用的意愿(Tannenbaum & Berkovich 2005)。但也有反例说明不和谐的家庭关系会对子女语言中介活动产生消极影响。当子女被强迫翻译或进行语言中介时,他们的负面情绪就会带来更大的家庭问题。即使孩子对母语文化的态度是积极的,家庭关系紧张也会使他难以适应新旧文化困难(Weisskirch 2006)。最后,不同家庭成员作用下的语言实践。在核心移民家庭中,第一代移民常为了保持语言和文化的认同而承受巨大的压力,但有祖辈共同居住的扩展家庭中,祖辈所提供的无压力教育就有助于孩子建构学习者认同和社会认同(Ruby 2012)。多子女家庭中,子女的排行和互动既能成为其他子女语言习得的中介条件,也能成为其母语磨蚀的来源(Altman et al. 2014)。在雇有菲律宾保姆的香港家庭中,孩子的听力理解和英语变体的辨识率高于美国、英国和香港英语环境下的孩子。这一发现表明了各种语言变体都能对国际交流产生建设性的意义(Leung 2012)。

家庭语言规划的外部因素则体现在宏观政治、社会、教育和经济等方面。例如,以色列的俄语保持和文化延续就是俄裔以色列知识分子核心价值观的体现(Remennick 2003)。在20世纪70年代第一次移民潮前后入境的第一代俄罗斯移民,为了适应不同的社会角色,形成了含有以色列和俄罗斯文化的混合语言,称作希伯罗斯。但整个90年代大众接受了俄语的独立地位,很多双语者反而有更多的就业机会且看到双语更多的经济价值。这无疑增加了俄语对以色列青少年的吸引力。这个案例很好地说明了社会政治、经济条件对家庭语言规划的重要作用。另一篇文章运用美国的14个社区数据说明社区特征会影响双语家庭的语言和读写实践(Reese et al. 2008)。同時也指出,虽然社区提供了一些语言习得的机会,但大部分语言习得的资源要通过学校图书馆向各家庭成员开放。学校应当通过全校性的读书会或主题活动来切实开展家庭阅读。总体上社区和学校的资源可得性都取决于家庭成员的生活半径。对于居住在偏远社区的低收入家庭,家庭读写实践还是受到客观条件的限制。

另外,关于家庭内外部因素的作用主次以及互动问题的实证研究结果各有不同。有学者乐观地赞成语言多样性的家长能够通过家校合作共建良好的语言生态(Spolsky 2012)。在对英语国家华语研究中,作者提出了家庭是保持双语的关键因素。因为父母可以帮助发展子女的语言和读写能力,同时还可培养第一语言的文化认同,而且后者对语言保持有至关重要的作用(Law 2015)。Alba等(2002)说,“当双民族文化出现的时候,双语儿童就从根本上高于单民族社区的孩子”。但也有研究发现,母语学校的教学质量、主流学校的语言政策、媒体等在孩子的语言选择和家庭语言使用方面起到关键作用(Li 2006,2007b)。不过,双方都同意面对孩子的双语和多语能力的挑战,需要家长、公立学校和社区组织的合作努力。

3.家庭语言规划的工作机制

下文从家庭、情感和心理三个维度介绍家庭语言规划的工作机制。首先,Tannenbaum将家庭看作是一个系统,用三个标准量表来定量描述。其中家庭关系测试用来评测子女与其他家庭成员的关系;用家庭系统测试来考察各家庭成员的亲密程度;用分离焦虑测试来评估依恋的安全感。同时她还发放了语言保持问卷来测量作为二代移民子女的语言保持情况。总体上看家庭关系某种程度上与子女的语言使用和态度相关。也就是说,亲密的家庭关系有利于孩子的语言保持,同时孩子母语的保持程度高也会很利于家庭凝聚力的形成(Tannenbaum & Howie 2002)。其次,为了考察家庭双语对话中的情感因素,Pavlenko区别了语言情感感知和情感库两个方面。已有研究认为,在一语社会化的过程中,词或短语带有情感含义且与情感一同存储于记忆中。而成年时期习得的语言,即使在同一个自然环境中,说话人也不会有第一语言那样严格的社会化过程,因此二语词语和表达就不会那样情感丰富。情感库就是指特定语言表达情感的言语手段,也就是富含情感语义的语言表达式。定量结果表明,家长情感言语行为的语言选择不仅取决于他们的主导语言、社会环境、说话者的语言能力和情感语言的感知,还取决于话语中的情感资源(Pavlenko 2004)有些语言中有很多家庭亲近话语的表达式,而另一些则只能由家长对子女去创造性地使用。最后,Tannenbaum采用一个心理分析学的理论框架,将家庭语言规划定义为心理防御机制和处理机制。她认为防御机制是与他人交往过程中的认知和互动方式,其首要功能是保护自我和自尊,适应矛盾、损失或创伤,且维持健康自我。而处理机制则是允许个人容忍、避免或降低压力效应的认知和行为努力。这两个机制都是调节心理平衡的策略。当移民父母遭遇压力、排挤、歧视和无法融入主流社会等问题,他们会经常鼓励孩子习得第二语言,强调融入社会的益处和必要性(Tannenbaum 2012)。

4.家庭语言规划的主体间性

此处的主体间性是指家长和孩子之间消解了规划的主体中心和主客二元对立现象,强调亲子之间的交互主体性,是一定意义上的平等尊重、协商合作和共同发展。基于这种理念,已有研究不仅关注父母对子女语言活动的干预,也关注子女在家庭语言规划中的能动性和协商建构。前者的研究包括非英语家庭的父母给子女的英语命名,父母双方对子女语言社会化的一致或不一致的积极、消极作用,父母在子女语言磨蚀中的显著或不显著作用,以及母亲的语言使用和选择对子女语言能力的影响(Prevoo et al. 2011;Altman et al. 2014;Smith Christmas 2014;Huang & Ke 2016)。而后者集中于子女的能动性和语言中介经历研究(Cline et al. 2011;Fogle 2013;Rainey et al. 2014)。子女的出生可以引起家庭政策的应对性改变,子女可以在家庭单语意识下积极建构协商或消极反对语言管理,子女的中介经历可能造成心理的压抑、焦虑亦或情感、自尊和文化适应方面的满足。

五、结 语

通过对国外相关文献的介绍,我们不得不承认无论是家庭语言规划的专题研究还是其他课题中的家庭因素研究,国外学者研究的思路非常开阔,论述也很细致、有力。这十几年来又涌现出了一批重要的研究机构和知名学者。他们结合了教育学、社会语言学、分析心理学和发展心理学、政治学以及民族学等学科的理念和研究方法,将家庭语言规划研究不断导向科学性、系统性和理论性。首先,理论旁征博引,关注社会正义。在高引用的理论当中,有的注重分析跨国、移民家庭的语言文化适应和社会公平;有的指导少数族裔的语言保持与语言权利保护;有的调查低收入家庭的社会资本及其可能收益,提高家庭的社会地位。这些研究不仅有助于家庭语言规划领域的学科理论建构,还兼顾了人文关怀。其次,探索工作机制,开拓多维视野。本文仅从家庭单位、情感和心理三个方面介绍了家庭语言规划的工作机制。但实际上,还有一些家庭文化内核、家庭行为、家庭动力、读写实践等视角的探索,限于篇幅而没有纳入进来。笔者认为不断进行理论探索,摸清家庭语言规划的工作机制,对少数民族语言保护、儿童语言习得以及家庭凝聚力的提高都必将大有益处。再次,通盘统筹考察,做到内外兼修。诚然家庭语言规划是社会最终端的语言规划,但我们不能因此而将思维拘泥于家门之内。应通盘考虑家庭的外部政治、经济、文化和语言条件,同时结合家庭几代的移民或传承特征,用历史唯物主义的方法考察家庭语言意识、实践形成的历史原因和当代外部条件,为广大家庭合理规划提出建设性的意见和建议。同时使家庭语言规划与社区、领域、行业、国家、超国家等各个层级的语言规划有机结合,形成一个多网格、立体化的规划格局。

但国外研究也有不足和缺憾,故我们认为中国学者可以在以下方面有所作为:第一,描述中国语言,丰富研究对象。已有研究欧洲、北美、亚洲占多数。但只有一篇文章、一个作者来自中国内地。而目前国家语委与多个大学联合成立的研究中心,都只宏观层面展开国家语言战略和外语战略研究。无论国家部委还是研究机构,对家庭语言规划的重视还远远不够。我们认为国内学者可以结合语言规划、儿童语言习得、双语教育与教学等领域,从各个主题展开理论和实证研究,让国际学者听到更多的中国声音。第二,质化、量化结合,完善研究方法。与整个应用语言学研究相比,家庭语言规划更应该加强质化研究和历时研究。就家庭语言的情感性、私密性特征而言,话语分析、文化心理分析、情感调查等方法能深刻揭示家庭语言意识,详细描述家庭语言实践。而国内为数不多的家庭语言研究中,大部分是采用社会语言学的调查方法对家庭语言态度和使用进行描述,不能深层次揭示家庭语言变化的原因以及家庭语言规划运行的内部机理。第三,自下而上规划,促进主体联动。国外语言规划研究已由自上而下拓展到自下而上。小到家庭权力关系中的子女与父母,大到社会权力关系中的族群与国家,人人都是政策的制定者、执行者和被执行者。因此,笔者建议,未来的家庭语言规划研究应采用可伸缩的规划观,研究子女与父母、家庭与学校、社区、社会和国家各层面的互动关系。

当然,本文限于客观条件,存在数据收集手段单一,期刊涵盖量少,资料不全等问题。文献涵盖的时间尚短,还不能历时揭示学界研究的全貌。期待有更多的学者一同研究探讨,完善理论体系,展开有开创性的适合中国语言国情的家庭语言规划研究。

参考文献

阿拉腾宝力格 2016 《蒙古族家庭语言政策研究》,内蒙古大学博士学位论文。

博纳德·斯波斯基 2012 《语言政策——社会语言学中的重要论题》,北京:商务印书馆。

曹春春 2013 《家庭资本与大学生学习成绩关系的研究》安徽师范大学硕士学位论文。

郭 熙 祝晓宏 2016 《语言生活研究十年》,《语言战略研究》第3期。

李丽芳 2013 《国外家庭语言政策研究现状分析》,《云南农业大学学报》(社会科学版)第5期。

李 倩 2012 《广州多方言家庭学龄前儿童语言规划情况调查》,暨南大学硕士学位论文。

李秀锦 刘媛媛 2016 《家庭语言政策与儿童文化认同建构——两例民族志研究个案报告》,《语言政策与语言教育》第2期。

李英姿 2015 《家庭语言政策研究迫在眉睫》,《中国社会科学报》12月22日第3版。

李宇明 2012 《论语言生活的层级》,《语言教学与研究》第5期。

李宇明 2016 《语言竞争试说》,《外語教学与研究》第2期。

刘海涛 2006 《语言规划和语言政策——从定义变迁看学科发展》,《语言规划的理论与实践》,陈章太编,北京:语文出版社。

刘 群 2017 《国内家庭语言规划研究评述》,《湖北文理学院学报》第6期。

粟進英 李经伟 2010 《言语适应理论与身份研究述评》,《外语教学》第6期。

王 辉 2015 《“一带一路”国家语言状况与语言政策(第一卷)》,北京:社会科学文献出版社。

王 辉 2017 《“一带一路”国家语言状况与语言政策(第二卷)》,北京:社会科学文献出版社。

王 玲 2016 《语言意识与家庭语言规划》,《语言研究》第1期。

文秋芳 林 琳 2016 《2001—2015年应用语言学研究方法的使用趋势》,《现代外语》第6期。

徐大明 2014 《开展社区语言教育、放弃外语教育》,《琼州学院学报》第4期。

杨亦鸣 赵晓群 2016 《“一带一路”沿线国家语言国情手册》,北京:商务印书馆。

叶小燕 高 健 2016 《家庭语言政策研究述评》,《语言政策与语言教育》第1期。

尹小荣 刘 静 2013 《锡伯族家庭语言保持现状透析》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)第6期。

张治国 2014 《关于语言政策和语言规划学科中四个术语的辨析》,《语言政策与规划研究》第1期。

赵世举 黄南津 2016 《语言服务于“一带一路”》,北京:社会科学文献出版社。

周庆生 2010 《语言规划发展及微观语言规划》,《北华大学学报》(社会科学版)第6期。

Alba, Richard, John Logan, Amy Lutz, and Brian Stults. 2002. Only English by the Third Generation? Loss and Preservation of the Mother Tongue among the Grandchildren of Contemporary Immigrants. Demography 39 (3), 467-484.

Altman, Carmit, Zhanna Burstein Feldman, Dafna Yitzhaki, Sharon Armon Lotem, and Joel Walters. 2014. Family Language Policies, Reported Language Use and Proficiency in Russian – Hebrew Bilingual Children in Israel. Journal of Multilingual and Multicultural Development 35 (3), 216-234.

Anthony, Brown N. 2008. Language Shift or Maintenance? An Examination of Language Usage across Four Generations as Self-reported by University Age Students in Belarus. Journal of Multilingual and Multicultural Development 29 (1), 1-15.

Armstrong, Timothy Currie. 2014. Naturalism and Ideological Work: How Is Family Language Policy Renegotiated as both Parents and Children Learn a Threatened Minority Language? International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 17, 570-585.

Báez, Gabriela Pérez. 2013. Family Language Policy, Trans?nationalism, and the Diaspora Community of San Lucas Quiaviní of Oaxaca, Mexico. Language Policy 12 (1), 27-45.

Cline, Tony, Sarah Crafter, Lindsay ODell, and Guida de Abreu. 2011. Young Peoples Representations of Language Brokering. Journal of Multilingual and Multicultural Development 32 (3), 207-220.

Cobb, Cam. 2015. Is French Immersion a Special Education Loophole? … And Does It Intensify Issues of Accessibility and Exclusion? International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 18 (2), 170-187.

Conteh, Jean. 2012. Families, Pupils and Teachers Learning Together in a Multilingual British City. Journal of Multilingual and Multicultural Development 33 (1),101-116.

Curdt-Christiansen, Xiao Lan. 2009. Invisible and Visible Language Planning: Ideological Factors in the Family Language Policy of Chinese Immigrant Families in Quebec. Language Policy 8 (4), 351-375.

Curdt-Christiansen, Xiao Lan. 2013. Family Language Policy: Sociopolitical Reality versus Linguistic Continuity. Language Policy 12 (1), 1-6.

De Houwer, Annick. 2007. Parental Language Input Patterns and Childrens Bilingual Use. Applied Psycholinguistics 28 (3), 411-424.

Duff, P. A. 2007. Second Language Socialization as Sociocultural Theory: Insights and Issues. Language Teaching 40 (4), 309-319.

Dumanig, Francisco Perlas, Maya Khemlani David, and Thilagavathi Shanmuganathan. 2013. Language Choice and Language Policies in Filipino-Malaysian Families in Multilingual Malaysia. Journal of Multilingual and Multicultural Development 34 (6), 582-596.

Fishman, Joshua A. 1991. Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Languages. Clevedon: Multilingual Matters Limited.

Fishman, Joshua A. 2001. Can Threatened Languages Be Saved: Reversing Language Shift, Revisited: A 21st Cen?tury Perspective. Clevedon: Multilingual Matters Limited.

Fogle, Lyn Wright. 2013. Parental Ethnotheories and Family Language Policy in Transnational Adoptive Families. Language Policy 12 (1), 83-102.

García, Patricia. 2005. Parental Language Attitudes and Practices to Socialise Children in a Diglossic Society. Inter?national Journal of Bilingual Education and Bilingualism 8 (4), 328-344.

Hodges, Rhian Si?n. 2012. Welsh-Medium Education and Par?ental Incentives–The Case of the Rhymni Valley, Caerffili. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 15 (3), 355-373.

Huang, Chiu-Yen and I-Chung Ke. 2016. Parents Perspectives on Adopting English Names in Taiwan, China. Journal of Multi?lingual and Multicultural Development 37 (8), 849-861.

King, Kendall A. 2016. Language Policy, Multilingual Encounters, and Transnational Families. Journal of Multilingual and Multicultural Development 37 (7), 726-733.

Kouritzin, Sandra G. 2016. Mothering across Colour Lines: Decisions and Dilemmas of White Birth Mothers of Mixed-Race Children. Journal of Multilingual and Multicultural Development 37 (8), 735-747.

Law, Sinming. 2015. Children Learning Chinese as a Home Language in an English-Dominant Society. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 18 (6), 735-748.

Leung, Alex Ho-Cheong. 2012. Bad Influence? –An Investigation into the Purported Negative Influence of Foreign Domestic Helpers on Childrens Second Language English Acquisition. Journal of Multilingual and Multicultural Development 33 (2), 133-148.

Li Guofang. 2006. Biliteracy and Trilingual Practices in the Home Context: Case Studies of Chinese-Canadian Children. Journal of Early Childhood Literacy 6 (3), 355-381.

Li Guofang. 2007a. Home Environment and Second-Language Acquisition: The Importance of Family Capital. British Journal of Sociology of Education 28 (3), 285-299.

Li Guofang. 2007b. The Role of Parents in Heritage Language Maintenance and Development: Case Studies of Chinese Immigrant Childrens Home Practices. In Kimi Kondo-Brown (ed.), Multiple Factors and Contexts Promoting Heritage Home Practices. Language: Focus on East Asian Immigrants. Amsterdam: John Benjamin Publishing Company.

Li Wei. 2012. Language Policy and Practice in Multilingual, Transnational Families and beyond. Journal of Multilingual and Multicultural Development 33 (1), 1-2.

Pauwels, Anne. 2005. Maintaining the Community Language in Australia: Challenges and Roles for Families. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 8 (2-3), 124-131.

Pavlenko, Aneta. 2004. “Stop Doing That, Ia Komu Skazala!”: Language Choice and Emotions in Parent-Child Communication. Journal of Multilingual and Multicultural Development 25 (2-3), 179-203.

Prevoo, Mari?lle, Judi Mesman, Marinus H. van IJzendoorn, and Suzanne Pieper. 2011. Bilingual Toddlers Reap the Language They Sow: Ethnic Minority Toddlers Childcare Attendance Increases Maternal Host Language Use. Journal of Multilingual and Multicultural Development 32 (6), 561-576.

Quay, Suzanne. 2012. Discourse Practices of Trilingual Mothers: Effects on Minority Home Language Development in Japan. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 15 (4), 435-453.

Rainey, Vanessa R., Valerie Flores, Robert G. Morrison, E. J. R. David, and Rebecca Levin Silton. 2014. Mental Health Risk Factors Associated with Childhood Language Brokering. Journal of Multilingual and Multicultural Development 35 (5), 463-478.

Reese, Leslie, Sylvia Linan Thompson, and Claude Goldenberg. 2008. Variability in Community Characteristics and Spanish-Speaking Childrens Home Language and Literacy Opportunities. Journal of Multilingual and Multicultural Development 29 (4), 271-290.

Remennick, Larissa. 2003. From Russian to Hebrew via Heb Rush: Intergenerational Patterns of Language Use among Former Soviet Immigrants in Israel. Journal of Multilingual and Multicultural Development 24 (5), 431-453.

Ruby, Mahera. 2012. The Role of a Grandmother in Maintaining Bangla with Her Granddaughter in East London. Journal of Multilingual and Multicultural Development 33 (1), 67-83.

Schüpbach, Doris. 2009. Language Transmission Revisited: Family Type, Linguistic Environment and Language Attitudes. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 12 (1), 15-30.

Slavkov, Nikolay. 2015. Language Attrition and Reactivation in the Context of Bilingual First Language Acquisition. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 18 (6), 715-734.

Smith-Christmas, Cassie. 2014. Being Socialised into Language Shift: The Impact of Extended Family Members on Family Language Policy. Journal of Multilingual and Multicultural Development 35 (5), 511-526.

Spolsky, Bernard. 2012. Family Language Policy–The Critical Domain. Journal of Multilingual and Multicultural Development 33 (1), 3-11.

Takeuchi, Miwa. 2016. Transformation of Discourse: Multilingual Resources and Practices among Filipino Mothers in Japan. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 19 (3), 235-248.

Tannenbaum, Michal. 2012. Family Language Policy as a Form of Coping or Defence Mechanism. Journal of Multilingual and Multicultural Development 33 (1), 57-66.

Tannenbaum, Michal and Pauline Howie. 2002. The Associ?ation between Language Maintenance and Family Relations: Chinese Immigrant Children in Australia. Journal of Multilingual and Multicultural Development 23 (5), 408-424.

Tuafuti, Patisepa and John McCaffery. 2008. Family and Community Empowerment through Bilingual Education. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 8 (5), 480-503.

Weisskirch, Robert S. 2008. Emotional Aspects of Language Brokering among Mexican American Adults. Journal of Multilingual and Multicultural Development 27 (4), 332-343.

Willoughby, Louisa. 2012. Maintenance and the Deaf Child. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 33 (6), 605-618.

責任编辑:丁海燕