图(表)解隋唐燕乐调

2017-05-21庄永平

●庄永平

(上海艺术研究所,上海,201103)

关于隋唐以来“燕乐二十八调”的性质历来不好理解,其实,首先问题并不在于对它性质的理解,而是在于它原本就不甚合符乐调(调式、调性)正确发展的路线图。其次,后人在这种理论基础之上,又不遵循乐调正确发展的基本规律,而任意的加以解释与发挥,致使“燕乐二十八调”就成为了一个解不开的谜团。换句话说,无论中外音乐上的调式、调性发展有它一定的规律走向,这完全是可以使人们逐步加以认识和掌控的。然而一旦走到了岔道上去,产生的各种理论就不禁使人迷失了正确的方向。笔者认为,这些似是而非的理论使得我国正确乐调的发展,大约推迟了几百年之久。现在来看,之所以会产生这种现象,是与我国文体的发展有着极大的关联。我们知道,我国由于汉藏语系单音节语言特点的使然,历来音乐与语言文体的关系十分的密切,且文学的成就大大超过音乐。我国至唐代文学取得了极高的成就,产生了一种被称为“近体诗”的形式,其特点就是运用整齐的五字句和七字句,以及平仄方面的一些运用特点等。但是,到了五代以后,“近体诗”逐渐发生了变化,以后就促使了长短句式“词体”的产生。虽然这仅是从主流文学发展方面而言的,但在非主流方面,由于正处在这种文体变革的前夜,各种游戏性质的文学体式也层出不穷、大为兴盛。例如,叠字诗、顶针诗、半字诗、一字诗、嵌字诗、复字诗、同头同心诗、数字诗、回文诗、宝塔诗,等等。当然,有些仅是文学本身范围内的一些变化,但有些形式上的变化,也影响到了音乐等非文学的领域,如叠字诗、顶针诗、回文诗、宝塔诗等。因此,现在探讨音乐上“燕乐二十八调”的实质内涵,尤其是后来的“四宫七调”与“七宫四调”概念上的兜来兜去,实际上与文学上回文诗与璇玑图的游戏成诗,有着极为相似的性质。

一、回文诗与璇玑图

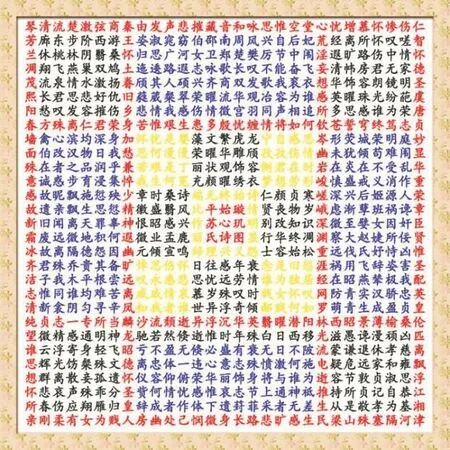

回文诗的创作其实由来已久,现在能见到的回文诗,大概以苏伯玉妻的《盘中诗》为最早。另一种说法是以温峤和苏蕙诗为最早,温峤为东晋元帝(317-320)时人;苏蕙为苻秦时人(公元351年苻秦建国);苏伯玉妻为西晋初年人,故还是以苏伯玉妻为最早。现在世界纪录协会收录的中国最早的回文诗就是这首《盘中诗》。这样,从西晋以来,历代诗家争相仿效,在回文诗的创作上各领风骚、争相斗艳。不过,现在要分析的回文诗并不是从文学的角度,而是从音乐的角度来进行的。尤其是与回文体关系密切的一种被称为的“璇玑图”(回文诗章),相传是前秦时期秦州(今甘肃天水)刺史窦滔之妻苏蕙所作的回文诗章,又常称为回文诗。苏蕙的“璇玑图”总计840个字,是以五色丝线在八寸见方的锦缎上绣下了句句回文的两百余首诗词,无论是纵、横、斜、交互;正、反读或退一字、叠一字读均可成诗,诗有三、四、五、六、七言不等,堪称是一篇巧夺天工的名作。《璇玑图》最早是840个字,后人感慨璇玑图之妙遂在图的正中央加入“心”字,成为如今广泛流传的841字版本。它最早的五色已不可考,后人通过颜色区块的划分来解读此图,因而有七色读法、井栏读法等形形色色的方式。下面是一幅选自《镜花缘》中的《璇玑图》五色读本(见图示)。

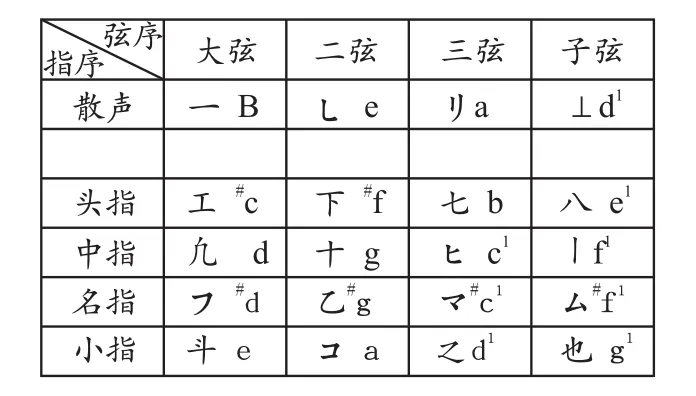

值得注意的是,唐朝武(则天)后(624-705)曾专门为苏蕙的《璇玑图》撰写了序文。这里,之所以重视武后所写序文这事,主要是因为她同样敕撰了《乐书要录》一书,此书所载的就是古今音乐全盘的通论,可以认为是唐代的学说,因而对研究唐代音乐有着极大的价值。遗憾的是,此书已经佚失仅存第五、六、七卷。好在这三卷被保存在[日]《三五要录谱》中。据[日]林谦三在《东亚乐器考》中讲到:“下文的琵琶旋宫,无疑是《乐书要录》所记。现行本这旋宫法部分已亡失,而据《阿月问答》(镰仓中期的音律书),可知其时尚存。《问答》云:‘《乐书要录》第八卷琵琶(旋)宫法〔载《三五要录》〕云云。’原来在第八卷里。”[1](P264)而此谱中的[琵琶旋宫法]记载,可以说具有为燕乐二十八调奠基的意义。其说:“夫旋宫之法,以相生为次。今书四弦四柱,皆注律吕宫商。其均外之声,既非均调所扼,不注宫商,唯注律吕而已。若所至之调,兼以律管验之,则无一差舛,又宫商易晓。七调之中,每调有曲,随其所管,是曲皆通。然平调亦有黄钟之均,何因不以为首者,为黄钟自有正调,又以大弦为宫律,既像君,故自从本调。若直欲取解随便易者,或从平调为首,起林钟为均,但使旋相为宫,递十二律终归一揆,理亦无妨。”琵琶上各谱字音位(见表1①)。

表1

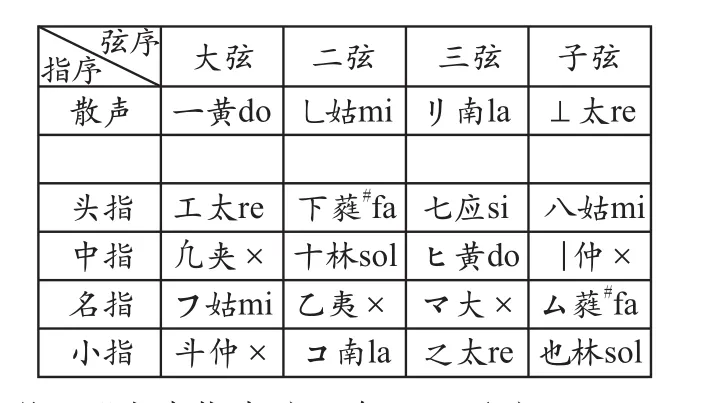

[日]《三五要录谱》开首的[案谱法]说明:弦名“一∟リ⊥”(笔者注:即由左至右、由粗至细为四弦琵琶的四根空弦音);柱名“工下七八”(一柱);“凢十ヒㄧ”(二柱);“フ乙マム”(三柱);“斗コ也”(四柱)。而后的[琵琶旋宫法]以一年十二个月份来配置音乐上的十二均(调性),虽录自唐代《乐书要录》一书,其实,早在我国《史记·律书》中已是这样来配的。旧时半夜十一点至一点是子时,中午十一点至一点是午时,配月份也是这样,子月是配十一月的。但从音乐角度上讲,这种配法其实没有什么实际的意义,仅可注意的是,以十一月来配而不是以正月来配黄钟均,说明那时无形之中调首已从黄钟移到了太簇上。也就是原来以黄钟宫为首的雅乐音阶,成为了以商为调首的下徵调新音阶及清商音阶,说明这三种音阶交汇的事实应该是极早的。到了唐以后更是以正宫(即真的黄钟之意,即太簇宫)名称替代黄钟宫。实际上正宫名称的由来,也可看作是因配正月而来的。首先,[琵琶旋宫法]中十一月黄钟均的说明是:“黄钟为宫、大(太)簇为商、沽(姑)冼为角、蕤宾为变徵、林钟为徵、南吕为羽、应钟为变宫。右吹打(太)簇律管缓,子弦(⊥)应之。自余三弦依平调调之,调讫,然急大弦(一)急一律,打中指第三(ヒ)应之,声当黄钟,即黄钟均也。”现也列表示之(见表2①)。

表2

另注明:“右中指大弦(凢)、子弦(ㄧ)、无名指第二(乙)、第三弦(マ)、小指大弦(斗)并是均外之声,非其黄钟所管,故废而不用(表中用×表示——笔者注)。弦合:私案作之,余均效此:以‘一’合音(笔者注:即为宫音do,下同),横笛口孔;以‘一’ 合‘ヒ’,同音;以‘ヒ’合‘十’,相生;以‘リ’合‘コ’,同音;以‘十’合‘也’,同音。一十ヒヒ火也也ヒ火也T。” 上面的“同音”就是指的同度及八度音,“相生”是指的相差五度的两音。同时指出该均不用的五个音,其余七音就是其所使用的音阶了。

黄钟均定弦是乐谱中最基本的定弦法,它是古波斯(今伊朗)的“乌德”乐器,传入中国后由其基本定弦法转变而来的。正如上面[琵琶旋宫法]讲到的,由于“以大弦为宫律,既像君,故自从本调”。当时,波斯“乌德”乐器的基本定弦法是被称为的“般涉调定弦法”,即是一种连续四度鳞次的定弦法,如四根弦分别定应钟(si)、姑冼(mi)、南吕(la)、太簇(re)。现在把大(缠)弦调高小二度,将应钟(si)升高为黄钟(do)即是。这样,只有黄钟均是如今固定音名与首调唱名合一的,都为宫、角、羽、商(do.mi.la.re),其他调名的调性音阶音名与唱名常不一致。由此可见,黄钟均定弦法是古波斯“乌德”乐器传入中国之后产生的,具有明显的中国化乐调特征。值得指出的是,在这种定弦法上形成的七宫、七商、七角、七羽,就成为燕乐调的理论基础。关于这一点历来研究燕乐调者,都未能充分关注到燕乐二十八调的来历,实际上就来自于四弦四相琵琶上的这一基础定弦法。因此,后来燕乐不用徵类(笔者注:为避免“宫”与“调”的相互纠葛,这里暂称“类”,下同)用角类,以及对角类的不同认识等,都与这一特定的定弦法密切相关的。所以我们说“燕乐二十八调”的理论基础一开始就不甚牢靠,就是它将原来引进的“般涉调定弦法”作了改变,加入了与音乐无关的“君主”思想。事实上这种宫、角、羽、商的定弦,反映出先前琵琶上运用的是同宫系统诸乐调,后来受到自身调首的转移以及外来乐调的影响,才扩大作异宫系统诸乐调运用。那么,问题也就出在这个上面,原来连续四度鳞次定弦法对异宫系统转调运用是较方便的,现在改为宫、角、羽、商定弦,作为整个乐调运用的基础,事实上仅有利于同宫系统诸调的运用。这是因为它的定弦中杂有大三度,整个乐调框架也就给固定住了,只要一转用他调,空弦中就出现偏音fa、si及变音等。可见,以大弦为“君主”后,就不容许其他音位作“君主”了,看来还专制得很。但是,我们知道,后世的常用“四宫”应该是宫、商、徵、羽,按今天的调关系理论就是最基本的近关系诸调的运用。而且,必须是以商为主,这样商-宫最多相差两个调号音;如以宫为主,宫-羽要相差三个调号音了,至于第四宫的运用应该是晚出的。如果中间加入角类的话,即使以商为主上下各相差两个调号音共四个调号音,这在那时调性运用所提供的条件下是不可能成立的。而这种排除了徵加入了角,实质是稳固宫的举措,问题正是这种做法,使我国多调性运用的发展发生了重大的挫折。我国的多调性运用,长期停留在隋初郑译与苏祗婆乐调对应所产生的八声音阶(仅出现一个调号音)基础上,而且后来形成了很多似而非的理论,成为燕乐调理论扑朔迷离的根子所在。因此,不管是文学上的回文诗与璇玑图,还是音乐上的燕乐二十八调理论图,都与当时最高领导的武(则天)后直接有关的。正是由于她的提倡与赞美,以及她敕撰的《乐书要录》,才造成了后世的这些谜团。

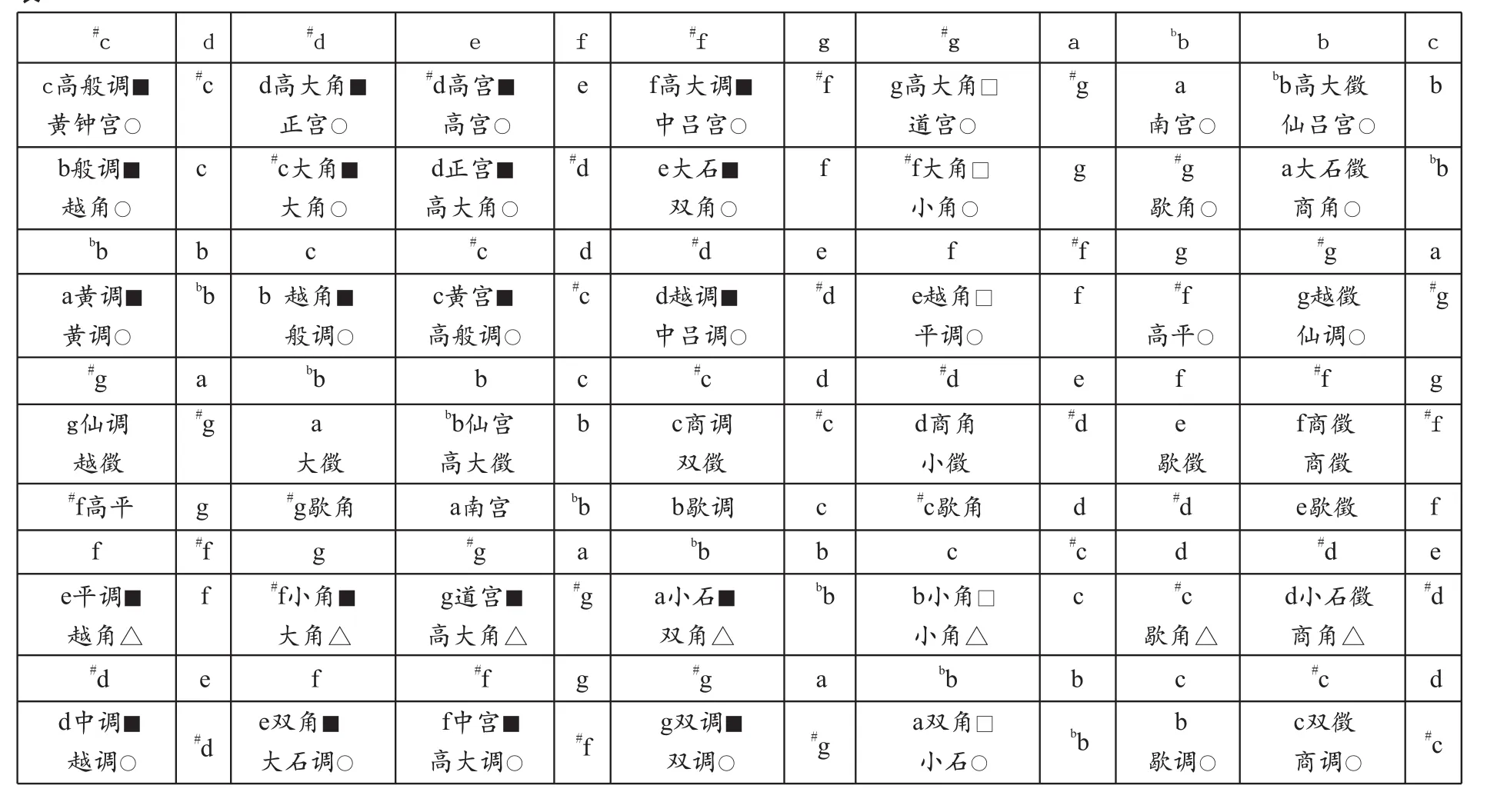

二、燕乐二十八调图表

那么,文学上的“璇玑图”与音乐到底有什么关联呢?它们之所以受到武后的重视,说明唐时的文学与音乐是有相通之处的,这对于解开隋唐燕乐调是有着十分重要的意义。现知最早出现燕乐二十八调排列的是唐段安节的《乐府杂录》,段约是唐乾宁(894-897)时人,当然是在武后近两百年以后的人了。但是,书中以宫、商、角、羽排列的方式,显然与武后敕撰《乐书要录》中“以大弦为宫律,既像君”的琵琶定弦法是相一致的。后来之所以会在理论上产生所谓的“四宫七调”与“七宫四调”,其实就如文学上的《璇玑图》,正、反、斜都能成诗那样。笔者认为,把它们制成图来看并不复杂,就是从纵、横、斜那个角度来看的问题(见表3)。

表3

从表3可见,一是核心区的宫、商、羽类;二是角类则列出所谓的姑冼角与应钟角两种,三是另列入徵类。那么,不管纵横如何来看,调名的音高都是相同的。例如,d是正宫,a是黄钟调,等等。如果认为横向是四宫七调,纵向就是七宫四调;横向是七宫四调,纵向就是四宫七调,这是由排列总数二十八调性质所决定的。它们相重合的是高宫、双调、黄钟调,但角类上二者相反,一是以二者大石调相合;一是以二者小石调相合,即:b(小石角/小 石角)←( 小 石角/ 大 石角)#f( 大 石角/小石角)→#c( 大 石角/大 石角)。而徵类相合的是商徵。从文献上看,《乐府杂录》以越角为首,又注明小石角亦名正角调;《新唐书·礼乐志》以大石角为首;《乐髓新经》以小石角为首,等等,从表3的纵、横中都可以找到它们的位置。看来,音乐也正乃如游戏矣!与那时文学中回文诗、璇玑图的游戏性质一样,就这么一个图表的排列,中国人陷入此音乐游戏之中千年不能自拔。现在我们应该摈弃这种游戏式的图表排列,因为它并无什么实际的意义。应该真正从具体乐器定弦音位出发,来看待燕乐调式、调性的运用。例如,从四弦四相琵琶的中、子弦四度定弦的相位(音位)排列来看:中空弦e大石、平调;一相#f高平调;二相g道宫、双调、仙吕调;四相a南吕宫、小石调、黄钟调╱子空弦a南吕宫、小石调、黄钟调;一相b歇指调、般涉调;二相c黄钟宫、商调、高般涉调;四相d正宫、越调、中吕调。这样,无论从纵、横哪一个方面来看,相同音高的调名都不能整齐的叠合,它似乎既不是纵向也不是横向,而是犹如璇玑图斜向也能成诗连接的那样,这正是令人有点摸不到头脑。现在我们的译谱工作,其步骤是先确定某个调名在乐器上的某个相位(音位),然后才体现出所用的调性及具体的定弦等。这样,从某种意义上说,调名就是调式名而非调性名。问题的关键在于,为什么是这种七宫、七商、七角、七羽的调名排列?现在可以明确地回答,这是来自四弦四相琵琶上黄钟均的宫、角、羽、商定弦法。至于像高宫、双调、黄钟调二者的重合,以及角类上升五度的变化,纯粹是一种图式排列上的巧合。历史上姑冼角与应钟角的纷争,是没有什么音乐上的实际意义。从表3来看,仅仅是从纵、横不同方向来看的问题,与实际运用不发生什么关系,相反,这样一来,使人误入了歧途而不能自拔。其实从现在解译的《敦煌乐谱》《三五要录谱》等古谱在看,并没有宫、角、羽、商的定弦法。[日]林谦三列出唐时的28种琵琶定弦法,也是没有这种定弦法的。[1](P270)看来,这仅是同宫系统的一种模式,且在理论上又渗入了“君主”的思想,因此与后来异宫系统的运用根本不相切合。因此,只要我们坚持从实际出发,坚持四弦四相琵琶乐调运用实践,立足于解译古谱去研究它,就可以得出正确的结论来。

三、略探燕乐调的流变轨迹

燕乐调的流变轨迹自宋、元以后,由于理论上的混乱而陷入了令人扑朔迷离的地步。要真正探寻其流变的轨迹,必须从历代所侧重的乐器使用上,才能找出一些蛛丝马迹来。从上述音乐璇玑图,也就是纵横二十八调的排列图表看,确实是不可能得出正确结论来的。而且,还必须通过唐乐流传到东瀛日本,以日本十二律名的形成来加以参照,才能发现名与实之间的一些联系。燕乐调最初是产生在四弦四相琵琶上,这是古波斯“乌德”流入中国后发生变化而形成的。其实质自然大部是外族或外国的乐调,也有少部中国乐调被纳入其内,这只要看看隋唐七部、九部、十部乐就可以明确了的。在乐器使用上除了琵琶以外,吹管乐器的筚篥与笛也是备受重视的,因此,燕乐调的流变离不开这三种乐器。可以说唐代以琵琶为主奏乐器,宋代以筚篥为主奏乐器,元代则以笛为主了(见表4)。

表4

从表4看筚篥是十孔乐器,以“合”字配筒音;而唐、宋及延至元代的笛主要是一种短笛(后称梆笛)。由于那时黄钟宫提高了大二度而产生了真正的黄钟宫,即正宫,因此,表4中笛筒音配“合”字对应筚篥的第一孔“四”字。以前笔者认为笛与筚篥都是筒音配“合”字,其过程没有详解。其实,虽然它们二者都配“合”字,但其中是有变化的:一是实际音高相差大二度,如果比较起来的话,笛的筒音“合”字对应筚篥的第一孔“四”字,高了大二度。传统称“四”字调为正宫调,就是以筚篥为参照、以笛为本的。二是同样是笛,在明代昆曲的曲笛(长笛)产生之前,宋、元用的大概都是短笛。短笛比筚篥高四度或再加一个八度;曲笛又比短笛低四度。短笛筒音配“尺”字,唱名为re的话,曲笛是配“合”字,唱名sol,这显然是以后者为本而言的。另外,更重要的是,笛是一种七孔乐器,比筚篥十孔少了三孔,也就是取消了“勾、五”两孔,合并“凡、大凡、六”于一孔得三音。正是这种现象对燕乐调的归并有着重大的影响,因为从燕乐调名上讲就是仙吕宫与黄钟宫的合并。为什么会产生这种合并,从表4看就是调名从筚篥过渡到笛时发生的变化。因为笛的第六孔兼有“凡、大凡、六”三音,这样,集合了筒音上的小七度音(用叉口指法)、大七度音(六孔全放开)和八度音(用超吹)。用叉口指法与用超吹就产生了相差大二度的两音,于是,就可以理解为仙吕宫上升了大二度与黄钟宫的合并。关于这一点可以从日本十二律名的形成来加以佐证。日本十二律名产生的确切时间,文献记载并不详。但是,它用了唐乐的壹越(合正宫与越调)、平调、双调、黄钟、般涉五个调名为主要律名,从目前文献史料来看,大概是在《唐会要》及《册府元龟》中记载的,唐玄宗天宝十三年(754)制定的“供奉乐曲改名”之时。从琵琶上说,这五个调应该是能顺利运用的。所取相位是:中空弦黄钟调、一相般涉调、四相正宫与越调╱子空弦正宫与越调、一相平调、四相双调。至于与筚篥、笛的对应,实际是根据笛的“正宫”音位,即筚篥的“四字”音位的。如果说日本的神仙律与仙吕宫有所联系的话(都带有一个“仙”字),这个神仙律对应的却是黄钟宫,也就是上升了大二度。[日]林谦三在《东亚乐器考》中说:“我在琵琶旋宫法里也以为是黄钟(日本律,神仙c才对,所以这里也一律作为神仙来解释。)”[1](P179)但是为什么是这样的解释,他也未作具体回答。而后世笛上的常用四宫从表4看,就是正宫、中吕宫、双调、仙吕宫。为什么常用四宫对应燕乐的是这四个调名?这是根据杨荫浏对元杂剧运用宫调得出的统计:总共162个剧本,689折,690次宫调,运用最多的前四名是仙吕宫(170,占24.6%)、双调(151,占21.9%)、中吕宫(103,占14.9%)、正宫(93,占13.5%)。对音乐结音统计前四名是中吕宫(200)、双调(183)、正宫(134)、仙吕宫(127)。[2](P582)所以配以工尺调名就是正宫-乙字调、中吕宫-尺字调、双调-小工调、仙吕宫-正宫调。不过,这仅是最多运用的四调在笛上的安排,至于其他的各调在笛上有的可以奏出,有的奏出就较困难。而且,对应的工尺调门之间的灵活性也很大。尤其是笛上的九宫后来既有仙吕宫,又恢复了黄钟宫,所以这只能说是笛上的“另拟宫谱”。问题在于“另拟宫谱”多少是有所依据的,用这么四个字来搪塞并不能解决问题,看来抓住常用四宫的对应是基本面。

结 语

综上所述,现在对燕乐二十八调的性质探求,不能像过去的那样,包括笔者本人在内,在“四宫七调”和“七宫四调”以及姑冼角和应钟角上兜圈子,大家争得面红耳赤,其实没有什么实际的意义。其实,真正应该从具体的乐器上,如琵琶、筚篥、笛等的实际运用上来探求,指出乐调发展的大体进程才具有现实的意义。另外,从解译古谱出发去研究它才是最为实用的。笔者正是在解译《敦煌乐谱》《五弦谱》与《三五要录谱》中真正有所领悟的。正如杨荫浏早已指出的那样:“因为我们并不是单单为了宫调问题而孤立地去研究它,而是为了解决古谱的理解与翻译问题去研究它。在没有具体的古谱问题需要解决之时,若有可能,虽然也不妨进行研究,但暂时搁置一下,也并无妨碍。”[2](P440)杨老在这里讲得很婉转、很客气的,其实是叫我们不要再像千年以来重复无数次的那样,在概念上兜来兜去、绕来绕去。讲的过分点的话,不少人就是故弄玄虚,拉大皮吓唬人的,看似艰深无比,实际做了太多的无用功。

注 释:

①表1、表2中的空行意为没有音位(相位)。

参考文献:

[1][日]林谦三著;钱稻孙译.东亚乐器考[M].北京:人民音乐出版社,1996.

[2]杨荫浏.中国古代音乐史稿(下册)[M].北京:人民音乐出版社,1981.