丹凤眼到底是什么──从神话到伦理的眼睛思想史(一)

2017-05-17杨军

文_杨军

丹凤眼到底是什么──从神话到伦理的眼睛思想史(一)

文_杨军

【编者按:】

眼保健是健康教育最重要的部分之一。现在孩子近视眼等眼病越来越多,长期以来一直引起人们担忧。眼保健操的讨论也热闹不断。再扩展至电子产品、阅读教育、电影教育之讨论,眼睛之于教育意义可谓大哉。现代人常说:眼睛是心灵的窗户。纯从科学言之,不过生理结构和神经链接。然而在缺乏科学知识的古代,人们对眼睛的认识则完全不是这样。如东方文化对丹凤眼型的迷恋、关于眼睛的相术学以及关于目视的礼仪。为何古人对眼睛的认识会是如此?仅仅是出于缺乏科学知识吗?本文试从思想史角度对古人认识眼睛之变化做一梳理,或也可对今日眼保健教育有所裨益。

一、丹凤眼迷信的起源

许多人认为中国人标准眼型是丹凤眼、甚至认为这是最具东方美的眼睛。但现实中却极少有人见过或能说清楚。以至有人于网络反复求证,更有网友求助“丹凤眼化妆”时被指出并不是丹凤眼。

一般来说,我们所谓丹凤眼是指古代小说、绘画或戏剧脸谱提及的一种眼型(尤其明清以来绘画,从帝王将相到名人几乎所有大人物都长着一双丹凤眼)。“其型极细长、内勾外翘,延及太阳穴附近,开合有神光逼人。”(网络)且认为这种眼型的人“性格刚直”,如三国演义之关公。

可惜的是,对比现实中大多数国人眼型,相距甚远。现实的眼睛绝不会有如此夸张的狭长和倾斜程度,大多较为椭圆平直。偶有接近者也不明显。且从生物学角度,真有如此夸张的眼睛,恐怕视力也不会太好(可参照动物的斜眼型和面部)。

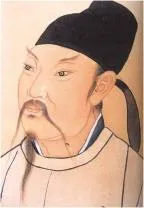

而国人之以丹凤眼为标准眼型进而形成丹凤眼审美,则可能和近代人种学的研究有关。现代学者曾将“蒙古人种”区分为“丹凤眼”和“马来眼”。如张振标《我国人的容貌特征》(《化石》1981年4月)提及“丹凤眼”:“即眼睛外角上斜,眼裂开度狭窄或中等宽,眼内角有一遮蔽泪阜的蒙古褶,上眼睑肿大盖了下来,不上卷成皱纹。”又区分“马来眼”为:“眼大而圆,眼窝较深,无蒙古褶,但具显著的上眼睑褶皱。”但细考附图,其所绘丹凤眼则是平直的,和真实眼睛一样,并非传统绘画之样貌。

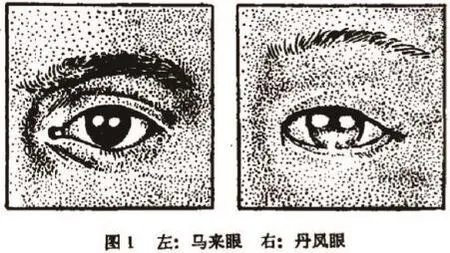

虽然如此,绘画上的样貌倒和女性或演员常画的一种“凤眼妆”近似:画眼线时将眼尾勾勒出上翘的弧度,再加上眼影效果。事实上,正如下文将指出的,我们所谓丹凤眼审美正和传统的脸谱和“化妆”有关系。这种脸谱和“化妆”又和古人对眼睛的认识有关系。

可以确定,近代民间丹凤眼迷信的直接来源是面相学。明清时期著名相书《神相全编》即谓:“神清爽秀,长如凤目,身显作王侯。神清秀者,瞳子莹洁,黑白分明,如晓星光射四远也。长如凤者,凤目细长,入鬓极一寸五分。阴阳大富大贵,蜀关云长、唐房玄龄俱应。”

又言“龙目凤睛主贵”,凤目被认为是仅次于龙目外最有富贵相的眼睛。

关羽画像

杜甫画像

李白画像

宋太祖画像

由此,相术影响绘画和小说,使之成为塑造人物形象和性格的重要手段。且这些人物多半是英雄或奇异者。如本文开头言及《三国演义》的关公、明清帝王和名宦的画像。此外,如《西游记》描写黄牙老象、《封神演义》写黄飞虎和妲己。又如《红楼梦》写王熙凤。不过王熙凤乃“丹凤三角眼”,又增加了复杂性(《神相全编》谓“眼生三角,凶狠之人,常能损物害人,若是女子,妨夫不良”)。

而曰丹凤者,并非一般认为和单眼皮之“单”通假,实则凤凰别称即丹鸟。丹凤、丹鸟盖同指异名。凤亦被视为火神。据人类学和民俗学研究,传统尊凤习俗来自楚人。楚人祖先为火神祝融。汉代《白虎通》谓祝融“其精为鸟,离为鸾”。纬书《春秋演孔图》谓:“凤,火精。”《春秋元命苞》:“火离为凤。”古代文学常将“丹凤”与“青鸾”对举,即在凤凰分类中,凤凰本色为赤色,青色为杂色。《说文解字》即言五方神鸟、中央凤凰。

近现代社会常以凤指女性,实则凤为雄性,古代专指男子,以凤为名为号者颇多。如《论语》中楚狂称孔子为凤、汉代大将军王凤、三国有凤雏先生。

人种学区分的丹凤眼和马来眼(参见《我国人的容貌特征》)

1983年电影《蜀山》林青霞的凤眼妆

二、丹凤眼原型来自上古巫师眼

谶纬、相书、绘画和小说关于丹凤眼这些说法虽无科学根据,又和真实眼睛差距较大,但并非毫无道理。事实上这种说法的来源蕴含在中医和上古巫术文化里。

古人常谓“耳聪目明”。现代人也有“眼睛是心灵窗户”之说法。传统中医认为人体五脏六腑、奇经八脉皆与目通,如《黄帝内经》曰:“五脏六腑……目为之候。”又且谓“肝主目”,目为心之窍、“目者心使也”“目者宗脉之所聚也”等等。如此,五脏六腑之疾病也可反映于目。如肺主气,“气脱者,目不明”;肾生髓,“髓海不足……目无所见”。这些说法按现代医学研究也可通。

而中医这些论断后来即反映在相书中加以神话(历史研究也发现,明清前相书和医书参杂颇多,其后始分)。如《神相全编》:“要知心里事,但看眼神清,眼乃心之门户,观其眼之善恶。”又以眼为监察官:“眼须要含藏不露,黑白分明,瞳子端定,光彩射人,或细长极寸,乃为监察官成。”由此生出种种相术。《人物志》亦曰:“聪明者,阴阳之精。阴阳清和,则中睿外明;圣人淳耀,能兼二美。知微知章,自非圣人,莫能两遂。”更和儒学相表里。其中所谓“聪明”,即指耳目视听,按五行说法是“离目坎耳,视听之所由也”(见注释)。此言离为目,也可佐证“丹凤眼”中“火离为凤”的说法(还有《西游记》孙行者为火眼金睛。又,楚人尊凤习俗也始于拜日习俗,受先楚文化影响之三星堆即出土了太阳神鸟)。

更进一步,在上古巫术文化中,医学和巫术则完全一体,所谓“巫医”。医学上对眼睛的认知和巫术上对眼睛的神话相辅相成。

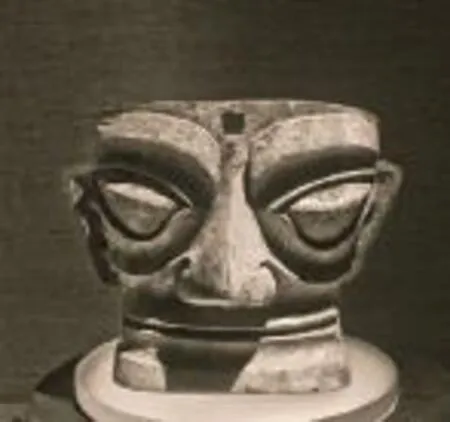

一般来说,眼睛和耳朵既是视听之所由,也是酬神的特别通道。以耳言,耳口为圣(聖),圣人制礼乐(佛教亦有观音,佛陀为大耳垂造型),以乐教为尊可见一般。此处不赘述。单说目,从众多新石器时代及商周出土器物皆可发现,大部分人物眼睛皆被刻画为“丹凤眼”,正与后世绘画及相书相传承。其中三星堆铜像还特别突出眼珠,曰“纵目”。盖在上古祭祀时,有望祭。所谓“望祭山川”“望祭群神”(《史记》)“男巫掌望祀望衍”(《周官》)。望本朢字,从臣,即目也。甲骨文“目”字和“臣”字相通,象形,即作此丹凤纵目眼型。

由此可见,在巫术文化中,由于酬神需要,对眼睛有特殊要求。从甲骨文到众多巫师塑像中,眼睛不是以丹凤眼为美,而是本身即被刻画为这种眼型。现在可以猜想的是,丹凤眼的狭长和倾斜程度正好是眼尾指向天、眼角指向地,和巫术中强调天地人沟通的思想一致。盖目曰明,视力是关键。后世小说有所谓“千里眼”,在盘古开辟神话中,盘古的眼睛化为日月。可见眼睛、日月与神明同在,带有“模拟巫术”之含义(弗雷泽),可视为神之光辉的通道。汉代《贾谊新书》即谓:“明者,神气在内,则无光而为知,明则有辉于外矣。外内通一……故曰光辉谓之明。”《孟子》亦谓:“充实而有光辉之谓大,大而化之之谓圣,圣而不可知之之谓神。”后世相书论相目则说:“天地之大,托日月以为光,日月为万物之鉴,眼乃为人一身之日月也。”

学者郭静云还曾考证上古塑像鼻子造型和巫觋信仰的关系。认为“自”字甲骨文上部之三叉形即象征天盖,鼻子作为呼吸天地之气的器官和天盖相连,说明了“自”从鼻子象形转入人称代词“我”并影响及“皇”字代表天子之自我的语义源流(参见《天神与天地之道》107─112页)。而鼻子造型普遍于商周青铜器上的饕餮纹,饕餮眼即丹凤眼也。亦可作此辅证。

因此,丹凤眼作为眼睛之典型正是古代巫师在酬神过程中形成的一种通神象征,正所谓“天眼”,表达其“格物”“格于上下”“格于昊天”或物我无隔的思想内涵。《山海经》中就多有关于眼睛神力之描写,如《大荒北经》载:“有神,人面蛇身而赤,直目正乘,其瞑乃晦,其视乃明……是烛九阴,是谓烛龙。”眼睛可以烛九阴、洞彻地府,睁眼为白昼,闭目为黑夜。

眼睛对神人沟通如此重要,甲骨文就多有“王其疾目”“王弗疾目”的占卜。由此至于医学,眼科医术也成蔚为大观的发明。如前之《黄帝内经》对眼睛和眼病的描述。此外,先秦典籍也多记载眼科药物,到汉代成书的《神农本草经》,共搜集药物365种,其中有关眼科的药物就有70余种。

《人物志 》

甲骨文“臣”

甲骨文“目”

三星堆青铜巫师像

三星堆青铜像之纵目

先秦出土的人物像(参见《天神与天地之道》)

三、眼睛造型和文化表达

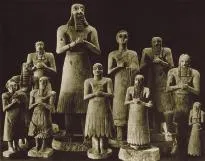

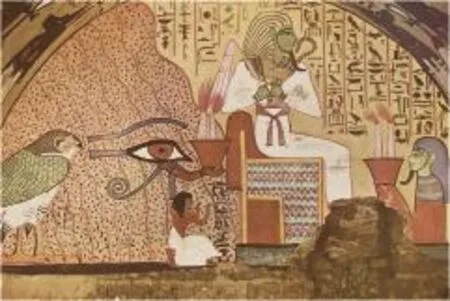

事实上,关于巫术文化中眼睛通神明的看法不独中国如此,在西方上古社会也广泛存在。比如埃及的“荷鲁斯之眼”、苏美尔的圆眼大瞳仁(此可对比三星堆纵目铜像造型)、基督教的“上帝之眼”、希腊雕像“无瞳孔”眼睛造型等。这些造型因时空差异各有不同,但相比真实眼睛都给予了夸张,赋予了非真实的含义或神性。

甲骨文“自”

金文“皇”

商代青铜器上的饕餮纹

其中,最与中国丹凤眼相映成趣的是古埃及的“荷鲁斯之眼”。即所谓真知之眼,是指鹰头神荷鲁斯(法老守护神,王权象征)的眼睛。和丹凤眼相比,荷鲁斯之眼并不狭长倾斜,但同样加长了眼尾,并在下眼睑加了一竖划和卷尾符号,象征其无所不见、洞察世间万物的能力。盖原本这种眼型来自眼镜蛇女神沃婕特(即埃及文字“荷鲁斯之眼”的发音),其为代表太阳的神明。这种眼型开始曾广泛用于其它神明,后来才慢慢专用于荷鲁斯。

据称,荷鲁斯的右眼象征完整无缺的太阳,有远离痛苦、战胜邪恶的力量,左眼象征有缺损的月亮,有分辨善恶、捍卫健康与幸福的作用,亦使古埃及人相信荷鲁斯的左眼有复活死者的力量。“荷鲁斯之眼”即左眼。这样的眼睛造型后来便广泛运用于法老塑像的造型中。

有学者考证,基督教的“上帝之眼”造型本身也来自“荷鲁斯之眼”,只是省去了眼尾和眼睑下的装饰符号,在眼睛外部加上三角形,三角边又辅以光线。据说,三角形代表基督教“三位一体”的思想,光芒万丈代表上帝监视人类的“法眼”。但是,由于圣经典籍并无相关记载,“上帝之眼”实际是在美国建国后,因印制于美国国徽及一美元纸币背面才广为人知。

事实上,正是由于基督教文化影响,强调上帝的非偶像性,西方在文学和艺术上对代表神人沟通的眼睛造型并不发达,倾向于写实。

一般来说,近代文艺复兴以来西方绘画等艺术的写实传统源自希腊。但在希腊,因为有多神的关系,眼睛造型也多变,又并非真正写实。考察希腊美术史可知,希腊在早期的眼睛造型都比较抽象(称为几何风格),其后东方化,多受埃及影响,再后古风时期,眼睛造型逐渐稳定,呈现出“眼大而圆,没有瞳孔或眼珠”的形象(此处亦可对比苏美尔之圆眼大瞳仁造型)。对此,许多学者曾考证,古希腊之雕像原本是通过颜色刻画眼珠或以宝石镶嵌的,但因年久风化,颜色脱落、宝石丢失才导致今日看起来“无瞳孔”的样子。有趣的是,考古学家利用仪器复原涂上颜色、拥有宝石瞳孔的雕塑后,人们反而觉得十分“艳俗”,并不符合希腊审美了。

个中矛盾其实不难明白,希腊时期情况复杂,有些雕塑眼睛画上瞳孔或镶嵌宝石并不可怪,根本问题在于,眼睛对瞳孔的造型是和雕塑人物“无表情、目光飘忽不定、避开参观者的目光”相关联的。实际上,正是因为此种造型具有肃穆感,才更符合雕塑对象神明的身份。画上瞳孔或镶嵌宝石别有含义,并非主要。而且,现在看到的很多希腊智者形象如柏拉图、亚里士多德、阿基米德等都故意没有刻画瞳孔,学者相信这象征着智者拥有向内的观照和超越尘俗的智慧。此外,还值得注意的是,随着古罗马后期雕刻技艺的发展,瞳孔才开始被真正塑造了,即令瞳孔位置下凹,使得光线投影类似真实的瞳孔。这与后期雕塑强调与参观者“对视”的思想是一致的。而在古希腊巫术文化尚存时期,雕像特别是神像强调酬神,其实并不需要“对视”,而更注重“内视”。这是因为希腊哲学重视灵魂修养。

对此,热爱古希腊文化的荒诞派作家加缪就曾苛刻地谈道:“精神和情感,对表情的追求是没落的证据。微笑和眼神出现后,希腊雕刻就开始没落了。”(《加缪手记》1936年11月)在《热爱生活》中,他还写道:“每天我离开这修道院时就好像自身拔地而起,暂时扎进世界的永恒之中。我心里明白:为什么这时会想起多利斯地区太阳神那没有眼神的双眼,或是乔托那些热情洋溢却表情死板的画中人物。”在这里,坚持回到“没有眼神和表情”的艺术正是因为他试图“回归”希腊重视灵魂内省的状态。(未完待续)

苏美尔阿布神庙大理石群像,约公元前2500年

埃及壁画中的荷鲁斯之眼和法老、巫师的眼睛造型

希腊古风时期雕塑荷犊的男子