吴宓与吴芳吉

2017-05-17杨帆

文_杨帆

吴宓与吴芳吉

文_杨帆

吴芳吉之名,在“打倒孔家店”的时代背景下,湮然众人矣。其当时之诗名,与苏曼殊辉映,且为白话诗之先声,为吴宓先生一生铭记。其弘毅笃定之儒行,今天的人们已然陌生。

2016年7月,重庆大学隆重举办吴芳吉诞辰120周年纪念会。

吴芳吉

在吴学昭女士为其父吴宓先生所整理编订而成的《吴宓书信集》一书中,载有吴宓于1910-1970年代写给师友、家人及学生的书信共214封,写信的对象有鼎鼎大名之人,如梅贻琦、胡适、汤用彤、梁实秋等(其中写给梅贻琦共10封,其余人各一封),也有今人并不熟悉的人士,如吴芳吉、金月波,而写给吴芳吉的信件最多,有48封,给金月波的有36封。

普通人了解吴宓,多看学问和逸闻,少有人提及他的诗作,而吴宓本人,或许更看重自己的诗人身份。陈寅恪曾评价吴宓“本性浪漫”,这一本性,是吴宓于学者之外的生命底色,其为人为文为学,一生都抛不开这一性情。而与他通信极为频繁的吴芳吉与金月波,也都是诗人。

这里要说的吴芳吉,是被吴宓铭记了一生的一个人,二人1911年同入清华学堂时相识,至1932年吴芳吉逝世,相交21年,彼此引为知己。

1956年,吴宓年过花甲,他向当时任职的西南师范学院表示,希望死后葬于吴芳吉墓侧。1959年,“反右运动”中的吴宓担心自身历史问题会影响吴芳吉诗歌的刊布与流传,于2月19日的日记里写道:“宓颇有意直接涵上郭公(郭沫若,青年时亦与吴芳吉交好,笔者按)或由邓均吾代达,承认宓对碧柳(吴芳吉字碧柳,笔者按)思想、著作不幸之影响……而恳求郭公或邓君代作文,批判地表彰碧柳……”

吴宓对吴芳吉的情义,不言而喻。1947年,吴宓结识了时年三十三岁的诗人金月波,二人初次见面,吴宓即向金谈及吴芳吉的诗,告别时,金向吴宓借走了吴芳吉的《白屋诗稿》。此后,二人交往、通信不断,这一方面有吴宓向来爱才的性格使然,另一方面,或许他从金月波身上看到了吴芳吉的影子,希望与碧柳的诗歌对话能够继续下去。

一

吴芳吉于1896年7月出生于重庆杨柳街碧柳院,小吴宓两岁,因出生地缘故,吴芳吉十岁就读聚奎学堂时,一老师赐他字曰“碧柳”,从此沿用终身。

吴宓

吴芳吉父亲年轻时经营绸缎生意,其成长于洋务运动盛行的年代,然而当时的西南地区,民心尚未为变法革命诸事所影响,故其为人,虽以行商营生,闲暇时仍不忘读书自修,虽不能参加科考,却也能用所学齐家教子。吴芳吉母亲也是一位读书人,后来成为小学教员。两人很重视对吴芳吉的教育,在他年幼时,即从社会风气较好的地方选聘侍女,作为伴读,三岁时读《诗经》,四岁时读《尚书》。

此时的幼年吴宓,也在重教的家庭环境中渐渐长成一个书痴,每餐必由家人送至书房,一次读书入了神,吃饼时竟将墨砚当作蘸碟,不觉中还自言自语道:“香,香,香。”

如果吴芳吉也能像吴宓一样,在安定的环境中成长下去,日后或许也可跻身名流。但在他六岁那年,父亲经商失败,又陷于官司,次年入狱。因祖上无所积累,亲友中又无可为之周旋者,家境随即败落。

创立于1929年的重庆大学办学理念来自吴芳吉

江津白沙老照片

这一年,吴芳吉七岁,入小学读书,在学堂里领略师道尊严,闲暇时喜放风筝,悠游的年纪,不觉中已开启了颠沛流离的一生。此后的29年间,历经失学、兵劫、洪水、盗匪,于穷困中的世态炎凉,于家庭中的琐屑纷争,种种窘迫遭遇,更是多得难以计数。

倘若这些境遇横加到吴宓头上,吴宓恐怕也难以成为日后的吴宓,这当然只是一个假设,是后话。二人际遇最直接的分水岭,其实是从吴芳吉被清华学校开除学籍开始的。而其之所以被开除,是因为少年时即埋下的种子。

父亲入狱以后,因生活所迫,母亲带吴芳吉回到了故乡德感坝,依靠伯父生活。母子贫难时寄靠亲人,本是人间长情,无奈伯父却像防盗一样防着二人,第二年,母亲不堪冤羞,又把家搬到了江津白沙镇,谋得小学教员职位。

由于迁家之故,吴芳吉的学业中断了两年,在白沙生活稳定下来以后,母亲重新拾起了对吴芳吉的教育责任,晚上做针线活之余,教他读汉魏唐诗。家庭的不幸,促使吴芳吉早熟,如果说幼时读《诗经》只是发蒙,此时读汉魏唐诗,对他自身来说,则是有着致用的意味了。三十三岁那年,吴芳吉曾拜访佛学学者欧阳竟无,欧阳竟无后来对历史学家蒙文通说:“碧柳,秦汉之际人也。”可以想见,正是这期间读诗的影响,奠定了吴芳吉一生的性格。再者,吴芳吉的一生,历经北伐战争与军阀混战,社会的大动乱,与秦汉、魏晋朝代更迭之时极为相似,坎坷中,幼时所学与现实遭遇相互印证,更为他的生命打上了志向辽阔而生不逢时的底子。

吴芳吉好为议论,对所历世事的看法精准独到,而长年生活在贫穷中的他,却并不赞成杜甫诗歌里言悲言困的写法,反而觉得学诗应该仿效曹植。他曾致信好友周光午,称:“吾人境虽艰苦,而诗则不可稍有寒俭之气。陈思之作,极人间哀怨之情。其君臣则相猜,父子则责善,兄弟则相仇,朋友则无永好。”

此种观点,不难看出是受理学思想的影响。吴芳吉自幼浸染儒学,十一岁时又听老师讲明清之际理学家李顒的学问,李顒“悔过自新”的治学主张,极大地震撼到了吴芳吉,从此他为人处事,都奉行理学之旨,这就为他的性格打上了第二层烙印。而这理学的烙印,对其日后的遭遇影响至深。

吴宓与吴芳吉,思想成熟后都拥护传统文化,是新文化运动时势中敢于与之分庭抗礼的佼佼者。而二者的区别在于,正如陈寅恪所言,吴宓本性浪漫,是个彻彻底底的诗人,他虽倡导儒学,但对西学与西方的人伦并不从根底上排斥。但吴芳吉,他在吴宓眼中虽也是一位浪漫者,但其浪漫仅限于写作,其为人,如欧阳竟无所言:“秦汉之际人也。”秦汉之气实际上也仅是言谈中所显现出来的,如果将吴芳吉一生所行之事相互参照,他实际上是个宋朝人。晚年的吴宓最终发现了这一点,他在1959年12月27日那天的日记里写道:“碧柳确是一伟大之道德家与伟大诗人,其伟大之处在其一生全体之完整与坚实。”

吴宓对吴芳吉的推崇爱护,从来没有中断过,甚至吴芳吉曾多次反对吴宓与陈心一离婚之事,致使吴宓恼羞成怒,并威胁与之绝交。但这愤怒,也正是由于吴宓看重吴芳吉,把他视为知己,希望自己在遭人指责时,吴芳吉能站在自己这边罢了。

当时的吴芳吉,并未理解这一点。他一生奉行“纯儒”的思想,用自己所学到的“儒”,去匡正他所看到的世界。他在诗歌里书写浪漫,在生活中却多设禁地,并未觉得其中的矛盾。这一点,也是他的悲剧所在。

他不认可梁启超与章太炎的学术,连同他们的为人一同否定,他屡次发文指出新文化运动所倡导的“新文学”之弊端,却也要写作在吴宓看来是迎合潮流的新诗,

中国文化崇尚知行合一、学以致用,但在“用”这个层面上,从来都要观照现实,而不是将所学引以为戒律,用来丈量他者。吴芳吉早年多受此苦,吴宓曾苦口婆心劝导,但吴芳吉年轻气盛,且已将少时所学贯彻至坐卧行走等方方面面,想改换气质,已来不及了。

二

吴芳吉有生之年以诗歌闻名,时人曾将其与苏曼殊相提并论,所作《婉容词》,当年更被誉为是当代《孔雀东南飞》。他的诗人生涯,是在十岁那年开启的。

十岁那年,吴芳吉进入白沙镇黑石山的聚奎学堂读书,成年后他曾向父母回忆黑石山风景,在家书中写道:“其山水清丽,最足活泼儿童性情。男(指自己,笔者按)之诗文颇得当世虚名者,要由聚奎数年所培养也。”

正是在这种环境中,吴芳吉开始写诗,现今可查的他最早的诗作,是其时题写给同窗好友邓绍勤纸扇上的一首七古八句,首句是:袁家溪畔一渔翁,得鱼数尾化为鹏。了了风物,即能看出身世与心志。

当时的吴芳吉,“对人行事,言必信,行必果”,因此小小年纪,就被同学呼作“吴圣贤”。十五岁就读清华学堂时,他也被同学称为“川东老汉”,可见其心智之早熟。

十岁那年,吴芳吉还做了一件大事。在学校会计的资助下,他前往重庆为父诉冤,替父亲写就诉状,上书申辩,父亲因此获释,被乡人传为美谈。

父亲出狱后,虽在经济上不能像以前一样补贴家庭,却在精神上给了吴芳吉更大的维护。因为当时吴家住处周边多贩毒与娼盗之人,父亲就用石灰将外墙刷成了白色,并在木牌上提名“白屋吴宅”挂在墙上,以示不与世俗合流。此事对吴芳吉影响极大,因这层关系,成名后,他便有了“白屋诗人”的称号。

吴芳吉父亲虽曾经商,但奉行传统道德,为人朴实。吴芳吉二十一岁那年,家境依旧贫困,而春节拜年时,免不了要赠礼,父亲便给他建议说:“贫苦者宜先往拜之,送馈宜丰,富饶者可后往之,送馈宜俭,厚于贫者不矜也,薄于富者不谄也。”

由此可见,被吴宓视为道德家的吴芳吉,不仅是受理学影响,也深受父亲感染使然。

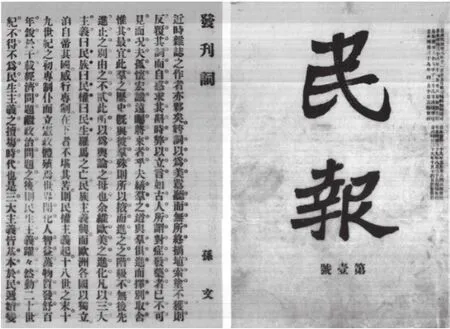

十三岁那年,同盟会会员萧湘前来聚奎学堂任教,既为学生深透讲解《诗经》,也注重将一些革命书报如《民报》《法兰西革命史》《拿破仑传》等推荐给学生。在萧湘的影响下,吴芳吉开始接触西学,并有了对时事的思考。这一年,他写下《读外交失败史书后》一文,因见识卓越,被萧湘称赞道:使我精神为之震荡也,咄咄怪才。文章传遍全县,吴芳吉被誉为“神童”。

当年吴芳吉读书的聚奎书院今日已变为聚奎中学,图为聚奎中学图书馆

↑十三岁时,同盟会会员萧湘在聚奎学堂讲学,将民报等革命书刊推荐给学生。吴芳吉由此开始接触西学

→1911年辛亥革命爆发,清华学堂停课,吴芳吉无奈返乡。次年,因学杂费等问题与学校发生冲突,吴被开除学籍。此时民国刚刚成立不到一年。图为中华民国临时大总统选举会

成年后,吴芳吉也曾于流落中读康德,读到《人心能力论》,顿悟心性之法,思想、精神、自处之道为之贯通,自言“豁然开朗,有海阔天空之气象”。当年王国维、陈寅恪、熊十力等人治国学,受时代影响,是用西学为框架,来框定中国的学问,吴芳吉却将二者反过来,用禅宗与心学的结论,来揣摩他所读到的西学。在知识与文化方面,他始终以国学为宗,二十二岁时自学,仍是“读《说文》《易经》二书用以培植根基,使不坠于禽兽之域”。

受业于萧湘的那年,是1909年,是吴芳吉生命中最为风光的一年。当时的聚奎学堂,因萧湘等新式知识分子的到来,学校里倡导学生自治,模拟“共和国”,并“自定宪法,举总统,设议会,练国民军,一仿美利坚、法兰西之所为制……”期间,吴芳吉因为品学兼优,口才绝佳,被推选为“大总统”,佩戴绶带,上缀宝星金箔,回家探望父母,“诸生戎装旗鼓送于数里,及还,戎装旗鼓,迎于数里”。

萧湘自此也成为吴芳吉一生的良师益友,吴成年后,但凡归乡,便与萧湘相互拜访,萧湘属新式知识分子,待吴芳吉以“弟”相称。

同年,清廷以美国退还的“庚子赔款”创办了“游美学务处”与“游学肄业馆”(次年改名为“帝国清华学堂”),颁令全国各省定期保送十五岁以下优秀学子,接受选拔。考试分两关,先由各省预考,然后再赴京师复试,考核合格者,储备为赴美留学人才。

第二年,吴芳吉赴成都参加留美考试,成绩名列前茅,1911年,再赴北京参加会考,通过复试,编入清华学堂中等科。

日后的困境中,吴芳吉曾回忆当初进京途中,每过一处,沿路民众都会为赴考的学子鸣鼓助威,声势浩大,有如自己当“大总统”时的情景。然而此等华年,来之急,去之也急。

吴芳吉1911年3月入清华学堂,10月武昌起义爆发,11月,学堂宣布停课,给师生每人发二十元予以遣散,吴芳吉无奈返乡。

1912年5月,清华学堂重新开学,改名清华学校。此时的清华,“行政经费支绌,新聘较远差劣,杂费负担加重,学生对清华当局怨气日增”。9月,四川籍两名学生因补考的事情与学校教务长发生冲突,被校方开除学籍,二人不甘心,离校前到食堂演说诉冤,学生们遂召开全校学生大会,选举了包括吴芳吉、吴宓在内的十位代表,与学校交涉。

吴宓青春懵懂,对代表一事并不在意,吴芳吉却表现十分活跃,写横幅抗议标语,仿效《讨武后檄》撰文《讨校长檄》,并张贴于食堂外墙,言辞辛辣。本来代表的目的是为两名被开除的学生请愿,结果后来演变成罢课学潮。10月,国民政府外交部下令将十名代表“立即开除学籍,斥令离校。绝不宽待。”

此前,代表队伍中已经出现分化和波动,几位代表争相联络家人求助,或暗中与学校沟通,以留后路,唯独吴芳吉蒙在鼓里。后来,几位代表又在向校方认错时将责任完全推到吴芳吉身上,吴芳吉依旧未察觉事态的演变。甚至在教育总长范源濂出面斡旋,清华校方同意“学生代表呈一悔过书即可复学”时,吴芳吉依然刚直不为所动,坚称:“我本无过,不填悔书。”因此被清华学校开除,自绝了留学之路。

前文提到,吴芳吉与吴宓的人生,也由此各奔东西。(未完待续)