间断全层腹壁缝合技术用于多次腹部外科手术切口的效果观察

2017-05-15王瑜黄静陆才德吴胜东卢长江

王瑜 黄静 陆才德 吴胜东 卢长江

●诊治分析

间断全层腹壁缝合技术用于多次腹部外科手术切口的效果观察

王瑜 黄静 陆才德 吴胜东 卢长江

目的 比较间断全层腹壁缝合技术与连续分层腹壁缝合技术用于多次腹部外科手术切口的效果。方法 回顾性分析行二次或二次以上腹部外科手术的98例患者围术期资料,其中2006年12月至2009年12月收治的52例患者(A组)应用传统分层连续腹壁缝合技术处理腹部切口,2010年1月至2015年1月收治的46例患者(B组)应用间断全层腹壁缝合技术处理腹部切口,比较两组患者术后切口愈合情况。 结果 A组患者术后切口一期愈合率为61.5%,B组患者术后切口一期愈合率为89.2%,B组患者术后切口一期愈合率高于A组(P<0.05)。 结论 应用间断全层腹壁缝合技术处理多次腹部外科手术切口,具有较好的临床效果,值得推广应用。

腹部切口 再次手术 缝合技术 效果

多次腹部外科手术后切口由于受瘢痕、血供、异物、炎症反应及局部张力过高的影响,易发生感染、裂开、延期愈合等并发症,影响手术疗效,是外科临床的难点之一。有研究表明,腹部切口采用简化的缝合方式可减少术后切口相关并发症的发生,且不会增加手术后风险[1-2]。这种切口缝合观念的转变使得腹部外科医师面临新的选择。近年来,笔者团队对多次腹部外科手术患者应用间断全层腹壁缝合技术处理切口,效果满意。本研究回顾应用间断全层腹壁缝合技术与传统分层连续腹壁缝合技术处理切口的多次腹部外科手术患者的围术期资料,比较该两种缝合技术的效果,以期为临床提供参考。

1 对象和方法

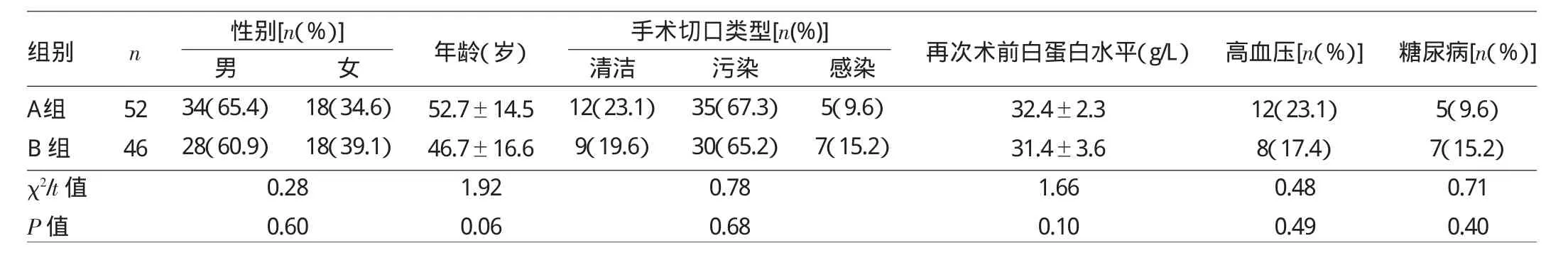

1.1 对象 回顾性选取2006年12月至2015年1月宁波市医疗中心李惠利东部医院肝胆胰外科收治的行二次或二次以上腹部外科手术的患者98例,其中2006年12月至2009年12月收治的52例患者(A组)应用传统分层连续腹壁缝合技术处理腹部切口,2010年1月至2015年1月收治的46例患者(B组)应用间断全层腹壁缝合技术处理腹部切口。两组患者性别、年龄、手术切口类型、再次术前白蛋白水平及既往病史(高血压、糖尿病)比较差异均无统计学意义(均P>0.05),详见表1。

表1 两组患者性别、年龄、手术切口类型、再次术前白蛋白水平及既往病史比较

1.2 方法 A组患者采用可吸收薇乔线(爱惜康公司,1-0,VCP359)及丝线(爱惜康公司,2-0,SA845G)分层缝合,按腹膜、前鞘、皮下组织及皮肤逐层缝合;进针处距离切缘0.5cm,针距1cm,先用0号薇乔线连续缝合关闭腹膜,另一根0号薇乔线连续缝合前鞘及肌膜,再是皮下组织及皮肤用丝线间断缝合。B组患者采用可吸收薇乔线(爱惜康公司,1-0,VCP359)行全层间断垂直褥式缝合,包括皮肤、皮下组织、前鞘、肌肉、后鞘及腹膜;进针处距离切缘2cm,间距1~2cm,从一侧全层穿过皮肤、皮下组织、前鞘、肌肉、后鞘及腹膜,同一侧腹腔内出针,然后从另一侧腹腔内距离切缘约2cm处进针,从皮肤出针,距离皮肤切口约0.2cm处再次进针,自另一侧皮肤约0.2cm处出针,完成一针全层间断垂直褥式缝合,暂不打结,等所有间断缝合完毕后,拉紧切口双侧缝线,降低切口张力后依次打结,关闭腹壁全层。

1.3 术后切口愈合情况观察 观察两组患者术后切口一期愈合情况,是否出现切口全层裂开、脂肪液化、感染、窦道形成等并发症,患者出院后随访1年,观察是否有切口疝发生。

1.4 统计学处理 应用SPSS19.0统计软件;计量资料以表示,两组比较采用两独立样本t检验;计数资料以构成比表示,两组比较采用χ2检验。

2 结果

2.1 两组患者术后切口愈合情况比较 A组患者术后切口一期愈合率为61.5%(32/52),B组患者术后切口一期愈合率为89.2%(41/46),两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。

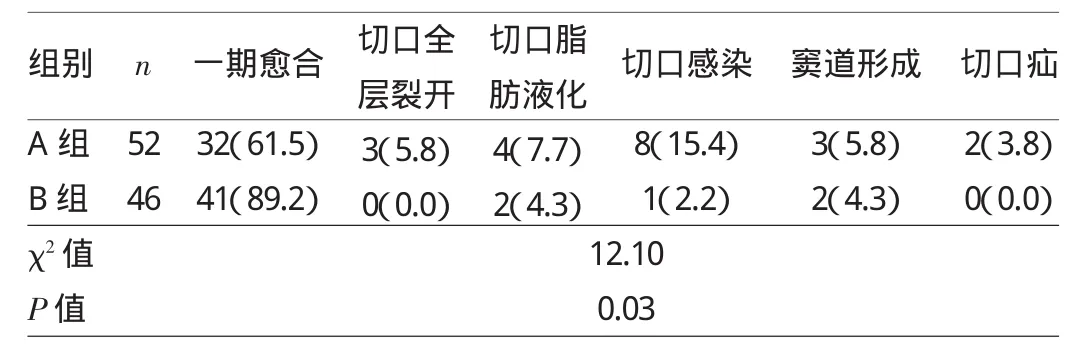

2.2 两组患者术后并发症发生情况比较 见表2。

表2 两组患者术后并发症发生情况比较[例(%)]

由表2可见,A组3例患者分别在术后第4、6、7天出现切口全层裂开,发现后经再次清创缝合后愈合;4例患者出现切口脂肪液化,经换药后痊愈;8例患者在术后3~7d发生切口感染,经换药再次清创缝合后痊愈;3例患者分别于术后第8、9、12天发生腹壁窦道形成,均为皮下线结所致皮肤窦道形成,经再次手术后痊愈;2例患者分别于术后第6、13个月发生切口疝,1例患者再次手术治疗,另1例患者保守治疗后好转。B组2例患者在术后第4、5天出现切口脂肪液化,1例患者在术后第7天发生切口感染,均经换药后痊愈;2例患者均在术后1周发生腹壁窦道形成(经造影检查证实为胃肠道瘘),术后再次手术后痊愈;无切口疝发生。

3 讨论

多次腹部外科手术切口的缝合具有切口炎症反应明显、组织变脆、抗张力性弱、易切割、皮下脂肪易液化、术后线结反应严重,切口张力高等特点,因此切口全层裂开、感染风险较高。以往,分层连续缝合被认为是关闭腹腔的标准,因为它以解剖层次为基础,人们认为切口的愈合也是按层愈合,但实际上不论是何种组织伤口的愈合都是瘢痕愈合[3-4]。腹部外科手术切口分层连续缝合的缺点是缝合时间过长,切口易形成死腔导致切口感染及切口内异物(线结)残留过多。

本研究结果显示两组患者术后切口愈合情况比较差异有统计学意义(P<0.05),应用间断全层腹壁缝合技术的B组患者术后切口一期愈合率高于应用连续分层腹壁缝合技术的A组。分析可能原因,首先对于多次腹部外科手术患者,皮肤、皮下及腹壁肌肉、腹膜无明显层次,呈瘢痕愈合,间断全层关闭腹腔符合生理愈合情况,可明显缩短手术时间,降低关闭腹腔难度。其次,间断全层腹壁缝合技术可使皮下层及肌肉层无死腔残留,切口区域渗出液可沿间断缝合间隙进入腹膜腔吸收,降低切口感染发生风险。再次,在缝合过程中通过合适间距拉紧切口两侧的缝线,可降低切口张力,避免筋膜撕裂,降低切口全层裂开的风险。笔者发现临床上多次腹部外科手术患者切口炎症反应、水肿明显,如采用传统分层腹壁缝合技术,则进针点距切口约0.5cm,易导致质地较脆弱的腹壁组织撕裂,引起切口裂开,所以采用进针点距切缘2.0cm的宽度,可避免筋膜的撕裂;且简短缝合的方法有利于切口张力的分散,以确保缝线较长时间保持一定张力,降低术后切口并发症的发生风险[5]。最后,间断全层缝合技术在切口内无线结残留,可明显降低切口感染及由于线结反应导致切口窦道形成的发生风险。

综上所述,经长时间的临床实践,笔者认为应用间断全层腹壁缝合技术处理多次腹部外科手术切口,具有较好的临床效果,值得推广应用。

[1]李丹,庄競,刘永刚,等.可吸收缝线全筋膜与丝线间断缝合腹部切口:效果及生物相容性的比较[J].中国组织工程研究,2014,43(18): 6996-7000.

[2]周军,陈双,江志鹏,等,结直肠手术下腹正中切口全层与分层缝合技术比较[J].中华疝和腹壁外科杂志,2009,3(3):301-306.

[3]张红雨,赵春临,叶延伟,等.围手术期高浓度吸氧对于腹部手术患者切口感染发生的荟萃分析[J]中华医学杂志,2016,20(96):1607-1612.

[4]Israelsson L A,Millbourn D.Prevention of incisional hernias:how to close a middle incision[J].Surg Clin North Am,2013,93(5): 1027-1040.

[5]RucinskiJ,Margolis M,Panagopoulos G,et al.Closure of the abdominal midline fascia:meta-analysis delineates the optimaltechnique[J].Am Surg,2001,67(5):421-426.

2 0 1 6-1 1-2 9)

(本文编辑:李媚)

10.12056/j.issn.1006- 2785.2017.39.8.2016- 1995

宁波市科技创新团队项目(2013B 82010)

315211 宁波大学医学院(王瑜),宁波市医疗中心李惠利东部医院肝胆胰外科(黄静、陆才德、吴胜东、卢长江)

陆才德,E- m ail:lucaide@ nbu.edu.cn