概念隐喻视角下翻译原则、翻译策略或方法选取背后的认知机制

2017-05-10王明树

王明树

(四川外国语大学 国际关系学院,重庆 400031)

概念隐喻视角下翻译原则、翻译策略或方法选取背后的认知机制

王明树

(四川外国语大学 国际关系学院,重庆 400031)

本文以概念隐喻理论为框架,首先探讨“翻译隐喻”和“译者身份隐喻”的定义以及“翻译隐喻”之间的映射过程,然后考察“译者身份隐喻”与翻译原则、翻译策略或方法选取之间的关系及其背后的认知规律。“译者身份隐喻”与翻译原则、翻译策略或方法的选取之间的关系不是任意的,而是有其特定的认知规律。

概念隐喻;“翻译隐喻”;“译者身份隐喻”;认知机制

0 引言

自认知语言学家雷科夫和约翰逊(Lakoff & Johnson,1980)提出概念隐喻理论以来,概念隐喻研究已经成为语言学家、哲学家、心理学家、翻译理论家等研究的热门话题。目前国内外已有学者把概念隐喻用于翻译理论与翻译实践研究,如安德烈·詹姆斯(Andre, 2010)、谭载喜(2006,2012)、王明树(2015)等,他们主要探讨了译者身份隐喻与概念隐喻之间的关系,或者从概念隐喻的视角探讨了概念隐喻的翻译方法,而较少有人探讨“翻译隐喻”与“译者身份隐喻”的定义、“翻译隐喻”之间的映射过程以及翻译过程中“译者身份隐喻”与翻译原则、翻译策略或方法选取背后的认知机制等问题。因此,本文试图运用认知语言学的概念隐喻理论来厘清“翻译隐喻”和“译者身份隐喻”的界定以及“翻译隐喻”的映射过程,考察“译者身份隐喻”与翻译原则、翻译策略或方法选取之间的关系,旨在揭示其背后的认知机制和认知规律。

1 概念隐喻

雷科夫和约翰逊(Lakoff & Johnson, 1980: 3)认为:“隐喻与我们的日常生活紧密相关,它不仅体现在我们的语言里,而且体现在我们的思维和行为活动之中。在本质上,我们借以思维和行动的普通概念系统大都与隐喻有关。” 雷科夫和约翰逊等认知语言学家把这样的隐喻称为“概念隐喻”。概念隐喻在英语中通常用大写字母表示,如LIFE IS A JOURNEY和HAPPY IS UP。这里的LIFE和HAPPY称为目标域,JOURNEY和UP称为始发域,IS被看作是“经验集的简化,隐喻以经验集的简化为基础,我们根据经验集的简化来理解隐喻”(Lakoff & Johnson, 1980:20),即“经验基础”。也就是说,概念隐喻就是建立在经验基础之上的由始发域向目标域的映射。换言之,概念隐喻能使我们用较熟悉的、具体的概念去理解、思维和感知抽象的、难以直接理解的概念,其方式就是把始发域的结构映射到目标域上,这样的映射就是在两个不同的认知域之间实现的,其基础就是经验。由此可见,概念隐喻主要涉及四个要素:始发域、目标域、经验基础和映射(文旭,叶狂,2003:1)。雷科夫(1992)认为概念隐喻是从始发域向目标域的系统的、部分的、不对称的结构映射。用公式可表示为f: AB, 其中,f 表示对应法则,即经验基础,集合A表示始发域,集合B表示目标域。

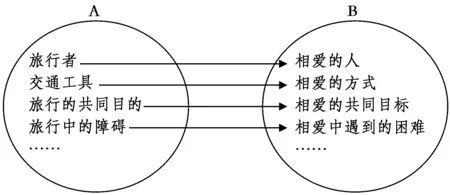

在此,我们以概念隐喻“爱是旅程”为例来考察概念隐喻之间的映射过程。“爱是旅程”之间的映射过程(其中“旅程”是始发域A,“爱”是目标域B)如图1所示。

图1 “爱是旅程”之间的映射过程

文旭、叶狂(2003:3)认为“爱是旅程”之间的映射过程如下:

相爱的人对应旅行者;

相爱的方式对应交通工具;

相爱的共同目标对应旅行的共同目的;

相爱过程中遇到的共同困难对应旅行中的障碍。

当始发域A(“旅行”)被激活时,映射能把始发域A(“旅行”)的推理模式投射到目标域B(“相爱”)的推理模式上,比如,当“旅行”中出现障碍时,旅行者就可能有以下几种选择:

旅行者可能努力克服困难,越过障碍,到达旅行的目的地;

旅行者也可能留在原处,放弃旅行的目的地;

旅行者可能放弃交通工具。

当然,相爱的人也可能还有其他多种选择,例如当旅行的场景映射到目标域时,相爱的人就会有如下的选择:

相爱的人可能努力克服困难,越过障碍,到达共同的人生目的地;

相爱的人之间的关系可能就此停滞,放弃共同的人生目的;

相爱的人还可能分手。

当然相爱的人也可能还有其他多种选择,这就是我们理解“爱”的场景。

简言之,概念隐喻不仅仅是日常语言中的一种修辞技巧,而且是人类认知活动的工具和思维现象,具有相当重要的认知功能。另外,概念隐喻不仅仅是人们在日常生活和语言使用中根据经验基础从始发域向目标域系统地、部分地和不对称地结构映射,也是人们认知新事体和抽象事体、构建新的概念系统、形成各类不同学科与领域的不可缺少的思维工具和认知方式。

2 “翻译隐喻”的定义及映射过程

迄今为止,东西方有很多有关翻译的隐喻,正如钱钟书先生所论述:

西万提斯谓翻译如翻转花毯,仅得见背。雨果谓翻译如以宽颈瓶中水灌注狭颈瓶中,傍倾而流失者必多;“酒被水”“乳投水”,而其“失本”惟均,一喻诸质,一喻诸量也。叔本华谓翻译如以此种乐器演奏原为他种乐器所谱之曲调。此喻亦见吾国载籍中,特非论译佛经为汉文,而论援佛说入儒言,如《朱文公集》卷四三《答吴公济》:“学佛而后知,则所谓《论语》者,乃佛氏之《论语》,而非孔氏之《论语》矣。正如用琵琶、秦筝、方响、觱篥奏雅乐,节拍虽同,而音韵乖矣。”(钱钟书,1979:189)

谭载喜从狭义和广义两方面探讨了“翻译比喻”的定义。从狭义来说,他认为所谓翻译比喻,就是拿翻译打比方,把翻译比作另一事物和活动,以便表达得更加形象、生动。从广义上说,凡是描述翻译和解释翻译的过程中使用了“喻体”,无论相关的这个类比是否形象、生动,我们都可以将这种表达法归为“翻译比喻” (谭载喜,2006:3)。但是,至今还较少有学者探讨如何界定“翻译隐喻”以及“翻译隐喻”之间是如何映射的等问题。从词源学的角度来看,英语和其他很多欧洲语言中的“translation”(翻译)一词来源于拉丁语“translatio”,而拉丁语“translatio”又是从希腊语“metaphora” 翻译而来的,英语中的 “metaphor”(隐喻)即来源于希腊语“metaphora”。古希腊语中“metaphora” 既可以指我们现在所用的“metaphor”(隐喻),又可以指把一种语言“translation”(翻译)成另一种语言(Wyke, 2010:18)。由此看来,“翻译”和“隐喻”本来就是同义词,它们之间有密不可分的联系。鉴于此,我们对“翻译隐喻”做如下界定:“翻译隐喻”应该分别属于两个不同的认知域,即“隐喻”是始发域,“翻译”是目标域,那么“翻译隐喻”就是译者根据经验基础从始发域(“隐喻”)向目标域(“翻译”)系统地、部分地、不对称地结构映射,在此我们也可用表示概念隐喻的公式把“翻译隐喻”表示为:f: AB。其中,f 表示对应法则,即经验基础,集合A表示始发域(“隐喻”),集合B表示目标域(“翻译”)。

下面我们以概念隐喻“翻译是婚姻”为例具体说明“翻译隐喻”是如何从始发域向目标域映射的以及人们为何把翻译比作婚姻。郭沫若(1928)在《雪莱诗选》小序中把翻译比作婚姻:“男女结婚是要先有恋爱,先有共鸣,先有心声的交流。我爱雪莱,我能感听得他的心声,我能和他共鸣,我和他结婚了。——我和他合而为一了。他的诗便如像我自己的诗。我译他的诗,便如像我自己在创作的一样。”无独有偶,余光中也曾把翻译比作婚姻。他认为,翻译如婚姻,是一种两相妥协的艺术。譬如英文译成中文,既不许西风压倒东风,变成洋腔调的中文,也不许东风压倒西风,变成油腔滑调的中文,则东西之间势必相互妥协,以求“两全之计” (余光中,2012:55)。

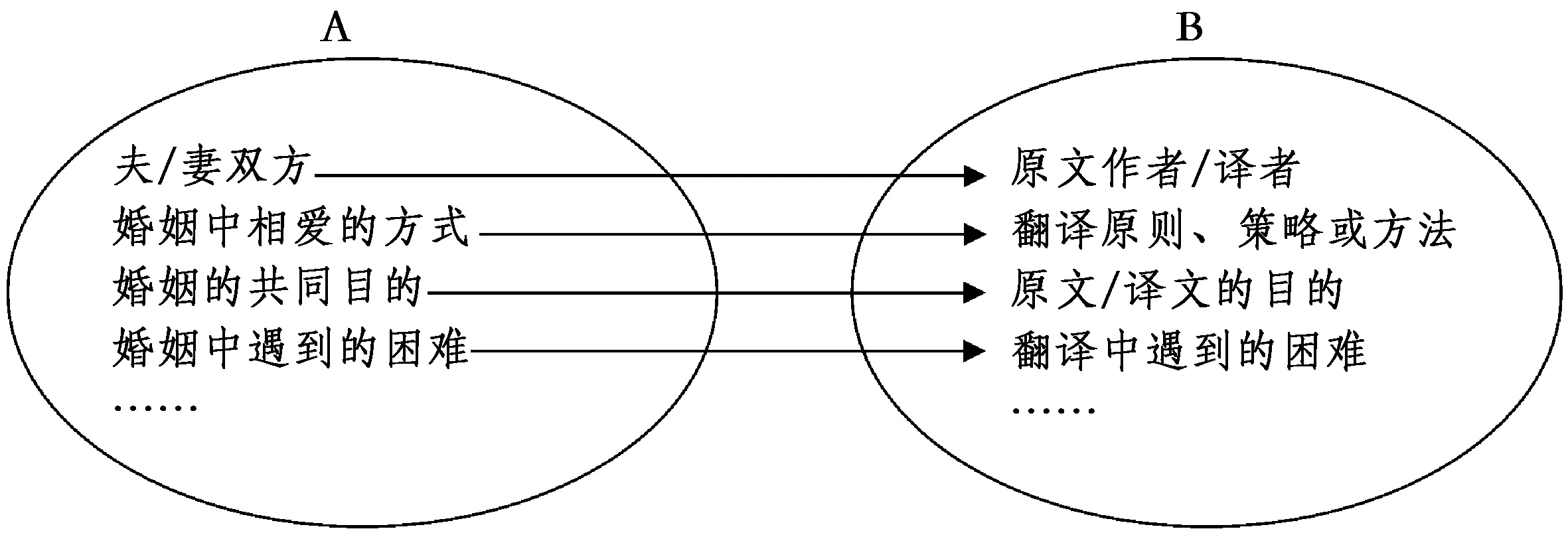

“翻译隐喻”——“翻译是婚姻”之间的映射过程(其中“婚姻”是始发域A,“翻译”是目标域B)如图2所示。

图2 “翻译是婚姻”之间的映射过程

从图2我们可以看出“翻译隐喻”——“翻译是婚姻”之间的映射过程如下:

夫妻双方分别对应原文作者和译者;

婚姻中相爱的方式对应翻译原则、翻译策略或方法;

婚姻的共同目标对应原文和译文的共同目的;

婚姻中遇到的困难对应翻译中遇到的困难。

当始发域A(“婚姻”)被激活时,映射能把始发域A(“婚姻”)的推理模式投射到目标域B(“翻译”)的推理模式上,比如,当“婚姻”中出现障碍时,夫妻双方就可能有以下几种选择:

夫妻双方可以千方百计地去克服困难,白头偕老;

夫妻双方也可能停留在原处,放弃共同的人生目的;

夫妻双方还可能放弃相爱的方式。

当然也可能还有其他多种选择。比如当始发域“婚姻”的场景映射到目标域“翻译”上时,译者就会有以下选择:

译者可能千方百计地去克服困难,实现翻译的目的;

译者也可能就此停滞不前,放弃实现翻译的目的;

译者还可能放弃遵循某种翻译原则或放弃选取某种翻译策略或方法。

由此可见,“翻译隐喻”—— “翻译是婚姻”之间的映射是译者根据自己的经验基础把始发域A(“婚姻”)的推理模式投射到目标域B(“翻译”)的推理模式上,然后做出相应的选择,即译者要么克服翻译中遇到的重重困难去实现翻译的目的,要么放弃实现翻译的目的。

3 “译者身份隐喻”与翻译原则、翻译策略或方法选取之间的关系

“译者身份隐喻”和“翻译隐喻”有其内在的认知机制和规律,也就是说,有什么样的“翻译隐喻”就有什么样的“译者身份隐喻”。 古今中外有很多有关译者身份的隐喻,例如把译者比作“画家”“先知”“启明星”“桥梁”“奴隶”“仆人”“媒婆”等等(谭载喜,2006:3)。如果把翻译比作绘画,那么译者就是画家;把翻译比作表演,译者就是演员。如果原文作者是主人,译文译者就是仆人,等等。为此,我们认为“译者身份隐喻”就是译者在翻译过程中利用“翻译隐喻”表明自己身份的隐喻,其映射过程与“翻译隐喻”相似。下面我们以傅雷先生和鲁迅先生有关翻译的隐喻为例分别探讨“译者身份隐喻”与翻译原则、翻译策略或方法选取之间的关系。

3.1 “译者身份隐喻”与翻译原则选取之间的关系

多年来,国内翻译界和文化学术界对傅雷先生虽已有很多研究,但无人探讨傅雷先生为何提出翻译旨在“传神”的翻译原则。傅雷(1951)在《〈高老头〉重译本序》一文中明确提出:“以效果而论,翻译应当像临画一样,所求的不在形似而在神似。以实际工作论,翻译比临画更难。”这是因为绘画重在“传神”。“传神”是东晋顾恺之首倡作为人物画的美学要求,后来推而广之,成为我国绘画创作的最高准则。傅雷早年在巴黎专攻艺术理论,音乐绘画方面皆有造诣。“人之嗜好,各有所偏。好咏歌者,则论诗当如乐;好雕绘者,则论诗当如画”,傅雷则论译事当如绘事,以画论通于译论,提出传神这一翻译观(罗新璋,1984:15)。

傅雷先生早年留学法国,对艺术产生了强烈的兴趣。1931年,傅雷先生回国后,受聘于当时的上海美术专科学校,教授美术史与法文。由于没有合适的教材,他自编了讲义《世界美术名作二十讲》。傅雷先生之所以把翻译比作绘画,是因为在此的“翻译隐喻”为“翻译是绘画”,“译者身份隐喻”为“译者是画家”。在翻译过程中,译者应当像画家一样遵循一定的原则去传达原作的“神韵”即“神似”而非“形似,这是因为绘画重“神似”而非“形似”。由此可见,傅雷先生把翻译比作绘画,这与他自己的人生经验(深厚的艺术造诣和美学追求)是分不开的。也就是说,“译者身份隐喻”与翻译原则选取之间的关系不是任意的,而是有一定的认知理据,即有什么样的“译者身份隐喻”,译者在翻译过程中就会选取与之相关的翻译原则。

3.2 “译者身份隐喻”与翻译策略或方法选取之间的关系

鲁迅先生早在1935年就把翻译比作到国外旅行,即“翻译是到国外旅行”的“翻译隐喻”。他在《“题未定”草》中说道:“动笔之前,就先得解决一个问题:竭力使它归化,还是尽量保存洋气呢?……如果还是翻译,那么首先的目的,就在博览外国的作品,不但怡情,也要益智,至少是知道何地何时,有这等事,和旅行外国,是很相像的:它必须有异国情调,就是所谓洋气。其实世界上也不会有完全归化的译文,倘有,就是貌合神离,从严辨别起来,它算不得翻译。凡是翻译,必须兼顾着两面,一当然力求其易解,一则保存着原作的丰姿。”(鲁迅,2014:185)在这里,鲁迅所说的“竭力使它归化,还是尽量保存洋气呢…… 它必须有异国情调,就是所谓洋气”,实际上就是苇努蒂(Venuti, 1995)所提出的翻译中的/异化翻译策略。

其实,鲁迅先生主张的“宁信而不顺”,在当时的语境下,他是主张在翻译中应该采取异化的翻译策略,使用直译的翻译方法。如在他给瞿秋白的回信中所说:“说到翻译文艺,倘以甲类读者为对象,我是也主张直译的。我自己的译法,是譬如‘山背后太阳落下去了’,虽然不顺,也绝不改作‘日落山阴’,因为原意以山为主,改了就变成太阳为主了。”(鲁迅,2014:623)当鲁迅把翻译比作到国外旅行,“翻译隐喻”就是“翻译是到外国旅行”,“译者身份隐喻”就是“译者是到外国的旅行者”,到外国旅行者的主要目的就是通过某种方式去欣赏异域的风光,了解异域的文化。因此,译者的任务和翻译的目的就是要“尽量保存洋气”,像到国外的旅行者一样,把国外的“洋气”带回国内。要到达此目的,译者就要采用相应的翻译策略或方法,即异化的翻译策略或直译的翻译方法。由此可知,“译者身份隐喻”与翻译策略或方法选取之间的关系不是任意的,而是有其特定的认知规律和内在联系,即有什么样的“译者身份隐喻”,译者在翻译过程中就会选取与之相关的翻译策略或翻译方法。

4 结语

本文以概念隐喻理论为框架,较为详细地探讨了“翻译隐喻”和“译者身份隐喻”的定义以及“翻译隐喻”之间的映射过程,考察了“译者身份隐喻”与翻译原则、翻译策略或方法选取之间的关系,旨在揭示其背后的认知机制和认知规律。我们认为,“翻译隐喻”和“译者身份隐喻”与译者所选取的翻译原则、翻译策略或方法之间的关系不是任意的,也不是浅显的“类比”问题,而是有其特定的认知规律和内在联系,即有什么样的“翻译隐喻”,就有什么样的“译者身份隐喻”; 有什么样的“译者身份隐喻”,就可能会有与之相关的翻译原则、翻译策略或方法。换言之,在翻译过程中,“翻译隐喻”和“译者身份隐喻”会直接影响译者翻译原则、翻译策略或方法的选取。

Andre, J. 2010.ThinkingThroughTranslationWithMetaphors[M]. Manchester: St. Jerome Publishing.

Lakoff, G. & M. Johnson. 1980.MetaphorsWeLiveBy[M]. Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff, G. 1987.Women,FireandDangerousThings:WhatCategoriesRevealabouttheMind[M]. Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff, G. 1992. The Contemporary Theory of Metaphor[G]∥ A. Ortony.MetaphorandThought(2nded.) Cambridge: Cambridge University Press.

Tan, Z. X. 2012. The Translator’s Identity As Perceived Through Metaphors[J].AcrossLanguageandCulture(13): 13-32.

Venuti, L. 1995.TheTranslator’sInvisibility[M]. London and New York: Routledge.

Wyke B. V. 2010. Imitating Bodies and Clothes Refashioning the Western Conception of Translation[G]∥v AndreThinkingThroughTranslationWithMetaphors. Manchester: St. Jerome Publishing.

巴尔扎克.1951.高老头[M].傅雷,译.上海:平明出版社.

郭沫若.1928.雪莱诗选[G]∥ 上海:泰东图书局.

鲁迅.2014. 鲁迅全集编年版(第6卷)1923-1932[M]. 北京: 人民文学出版社.

鲁迅.2014. 鲁迅全集编年版(第9卷)1935[M]. 北京: 人民文学出版社.

罗新璋. 1984. 翻译论集[G]. 北京: 商务印书馆.

钱钟书.1979.管锥编(第四册)[M]. 北京:中华书局.

谭载喜. 2006. 翻译比喻衍生的译学思考[J]. 中国翻译 (2):3-8.

王明树. 2015. 概念隐喻视角下中医术语英译研究[J]. 重庆医学 (33): 4743-4744.

文旭,叶狂. 2003. 概念隐喻的系统性和连贯性[J]. 外语学刊 (3): 1-7.

余光中. 2002. 余光中谈翻译[M]. 北京: 中国对外翻译出版公司.

责任编校:陈 宁

Cognitive Mechanism in Translation Principles and Strategies/Methods from Perspective of Conceptual Metaphor

WANG Mingshu

In accordance with the theory of conceptual metaphor, the paper firstly offers a definition of “metaphor of translation” and “metaphor of translator’s identity”, then gives a study of the mapping between translation and metaphor, the interrelationship between “metaphor of translator’s identity” and a translator’s translation principles, choice of strategies/methods in translation. The paper argues that the translator’s translation principles and choice of strategies/methods in translation is closely related with “metaphor of translator’s identity”.

conceptual metaphor; “metaphor of translation”; “metaphor of translator’s identity”; cognitive mechanism

H315.9

A

1674-6414(2017)02-0099-05

2016-10-10

四川外国语大学校级科研项目“概念隐喻视角下译者身份与翻译策略研究”(SISU201404)

王明树,男,四川外国语大学教授,博士,硕士研究生导师,主要从事认知语言学、翻译理论与实践研究。