词汇层面系统性翻译改写研究

2017-05-10杨仕章

杨仕章

(上海外国语大学 俄语系,上海 200083 )

词汇层面系统性翻译改写研究

杨仕章

(上海外国语大学 俄语系,上海 200083 )

通过研究小说《红楼梦》中单个引述动词“道”在俄语译本中的翻译事实,可以揭示该词在俄语译本中存在100多个译法,涉及俄语引入词的所有6个大类。这一研究表明,即便在词汇层面也存在系统性翻译改写。“道”字的系统性翻译改写是译者根据俄语文学规范做出的审美适应。审美适应对翻译理论研究、翻译批评、翻译实践等方面都具有重要的方法论意义。

词汇层面;文学翻译;系统性改写;审美适应;方法论

0 引言

本文所要讨论的“改写”(rewriting)是常规翻译中对源语文本局部内容的改写,确切地说是文内改写(intratextual rewriting),与勒菲弗尔(Lefevere,1992/2004:9)所说的“rewriting”并不相同。勒菲弗尔的“rewriting”包括翻译(translation)、编史(historiography)、选集(anthology)、批评(criticism)与编辑(editing),译成“改写”无法囊括上述各类。邱进等(2014)专门论证了勒菲弗尔的“rewriting”应当译为“重写”,我们表示赞同。当然,也可以翻译成“再书写”。

关于翻译中的文内改写,学界已有大量论述,但是在讨论改写的系统性时,学者们大都关注宏观层面,涉及情节的改动(如钱念孙,1989:245-246)、原作内容位置的变动(如陈晓莉、徐秋菊,2012)、情节的删除(如吴倩,2014)等,未论及微观层面;而在讨论词语这一涉及微观层面语言单位的改写时,通常就词论词,如Lefevere(1992/2004:66)、Комиссаров(1999:150)、邓文初(2003)等,就未论及系统性。本文通过研究小说《红楼梦》中单个引述动词“道”的俄语翻译事实,揭示词汇这一微观层面上也存在系统性翻译改写现象。我们拟以语言适应理论为基础,提出从审美适应的角度来阐释“道”字的系统性翻译改写,进而指出审美适应在翻译研究中的方法论意义。

1 单个引述动词“道”的系统性翻译改写

在直接引语中,引出他人话语的句子被称作引导句(reporting clause),俄语中称其为作者语(авторское слово),而引导句或作者语中引出他人话语的动词就是引述动词(reporting verb),俄语中称其为引入词(вводы)。小说《红楼梦》中广泛使用单个引述动词“道”,“基本上是一个‘道’字用到底,顶多是在前面加上一两个修饰性的词语”(黄粉保,2006)。所谓单个引述动词“道”,是指“道”字单独使用,前面没有其他修饰性词语,不包含“笑道”“哭道”“叹道”“啐道”“回道”“冷笑道”等。

在小说《红楼梦》(曹雪芹、高鹗,1979)的俄语译本Сон в красном тереме(Цао Сюэ-цинь,1958)中,单个引述动词“道”的俄语译文涉及俄语引入词的所有6个大类。

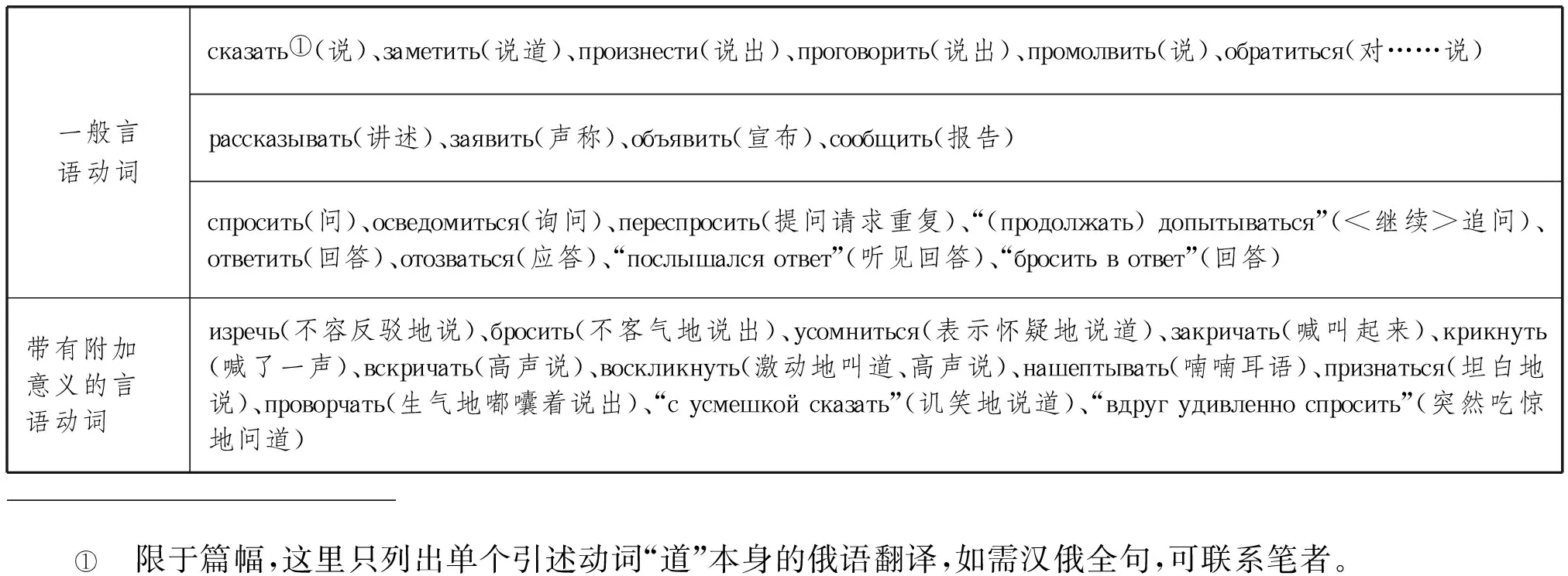

第一类是各种言语动词(глаголы речи),既涉及一般言语动词,也涉及带有附加意义的言语动词或词组(见表1)。

表1 单个引述动词“道”译为俄语言语动词

一般言语动词是指各种各样的“言说”词汇,主要用于传递信息,属于中性的转述动词,表示“发声说话”,可以是“说”,可以是“问”,还可以是“答”。《红楼梦》中单个引述动词“道”字在翻译成一般言语动词时也分三种:(1)译成一系列表示“说”的同义词;(2)译为表示其他言说意义的动词;(3)译成表示“问”“答”意义的动词。

带有附加意义的言语动词不仅具有一般言语动词的功能,同时还包含说话人的语气、神态、说话方式等。

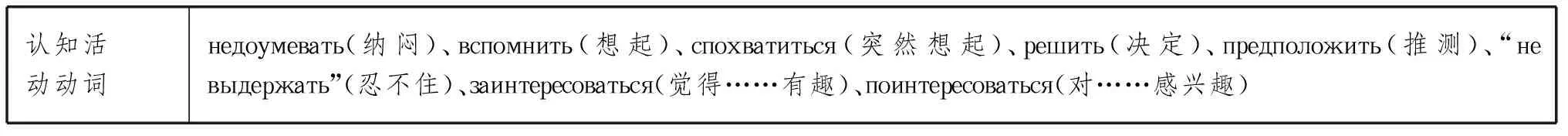

第二类是认知活动动词,涉及思维、记忆、想象等(见表2)。

表2 单个引述动词“道”译为俄语认知活动动词

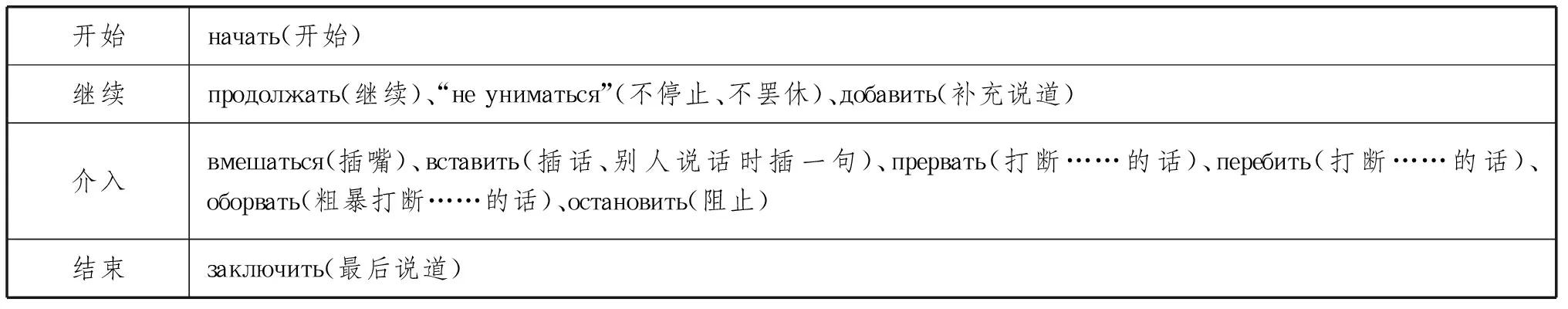

第三类是阶段动词(фазисные глаголы)。言语是一个过程:开始—继续—结束,还有可能需要补充或被人打断。而在群白(полилог)当中,随时会出现插话,从而改变原先的交谈方式。与此相关,单个引述动词“道”在俄语译本中经常被翻译成阶段动词,涉及开始、继续、介入、结束等不同意义(见表3)。

表3 单个引述动词“道”译为俄语阶段动词

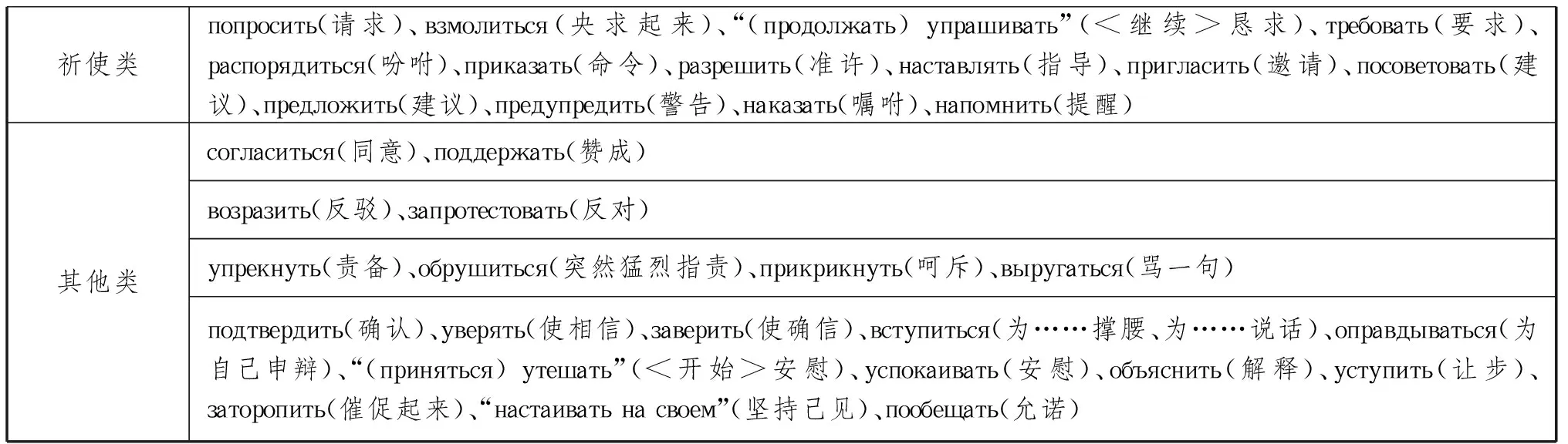

第四类是言语目的/意向动词,既包括各种祈使动词(побудительные глаголы),也涉及其他言语目的/意向动词(见表4)。

表4 单个引述动词“道”译为俄语言语目的/意向动词

祈使(побуждение)是说话人发出的号召或召唤(призыв)。“祈使是说话人意愿的反映,表现为说话人促使受话人去进行、完成(或不进行)某一行为……祈使这个语义范畴包括:命令、指示、要求;请求;建议,劝告;指导;邀请;允许;禁止;警戒等。”(张会森,1992:403)在《红楼梦》中,直接引语中的引述动词虽然只是一个“道”字,但是从直接引语的内容上看,有时明显带有祈使意义。为了将祈使意义明确化,俄语译本使用了各种各样的祈使动词,基本涵盖祈使的全部语义范畴。

“道”字在翻译成其他言语目的/意向动词时,涉及“同意”“反驳”“指责”“解释”等目的/意向。

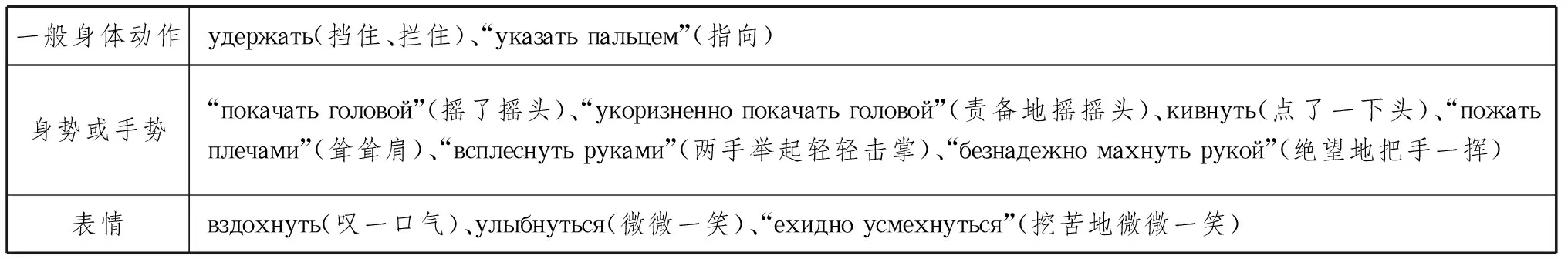

第五类是伴随动作动词,即用来描写伴随话语的各种动作的动词。“道”字在翻译成这类动词时,既包含一般身体动作,也包括身势语(соматический язык);而在翻译成身势语时,既包括表示身势或手势(жесты)的词语,也包括表示表情(мимика)的语言手段(见表5)。

表5 单个引述动词“道”译为俄语伴随动作动词

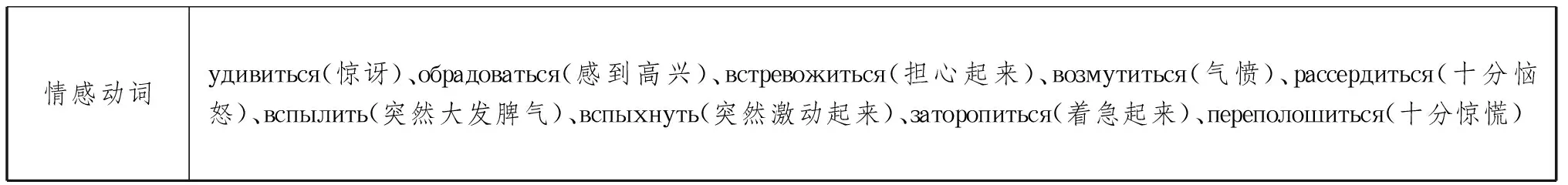

第六类是情感动词。当汉语直接引语包含说话人的情感、感受或心情时,单个引述动词“道”有时被翻译成情感动词,以便表达说话人的心情或感受(见表6)。

表6 单个引述动词“道”译为俄语情感动词

以上翻译事实表明,小说《红楼梦》中单个引述动词“道”在翻译成俄语时,译文涉及俄语引入词所有六个大类——言语动词、认知活动动词、阶段动词、言语目的/意向动词、伴随动作动词与情感动词,具体译法超过了100个。在这百余个俄语译文中,只有表示言说意义的一般言语动词才符合“道”的本义,但它们只占一成左右,其他约占九成的译文都改动了“道”的意义:或增加意义,或完全改变意义。这显然不是译者的偶然行为,而是有意识的做法,由此可以得出结论:不仅在宏观层面上,在微观的词汇层面上同样存在系统性翻译改写。

2 “道”字系统性翻译改写的阐释

对于翻译中的改写现象,学界经常运用勒菲弗尔(Lefevere,1992/2004)的操控理论进行解释并取得了积极效果。不过,正如前文所述,勒菲弗尔所说的“改写”(rewriting)实际上是指“重写”或“再书写”,外延远远大于通常所说的文内改写。也正因如此,把影响各类重写或再书写的因素——意识形态(ideology)、诗学(poetics)、赞助人(patronage)——用于阐释微观的翻译改写现象,有时显得过于宏观,有一定的隔膜。“操控理论对包括文学创作等一切活动都是适用的,并不是翻译活动的研究对象。”(吕俊、侯向群,2010)因此,阐释改写现象不必拘泥于操控理论。对于单个引述动词“道”的系统性翻译改写,我们拟以语言适应理论(theory of linguistic adaptability)为基础来进行阐释。

根据耶夫·维索尔伦(J. Verschueren)提出的语用学综观下的语言适应理论,使用语言就是不断地做出“语言选择”。“使用语言必然包括连续不断的做选择,这种选择是有意识的或无意识的,是由语言内部(即结构)的同时也/或者是语言外部的原因所驱动的。”(维索尔伦,1998/2003:65-66)要理解“做选择”,需要把握语言的三个特性,即变异性(variability)、协商性(negotiability)和适应性(adaptability)。变异性“是这样一种语言特征,它限定选择的可能范围”,协商性“是导致这样一个事实的语言特征,即选择不是按机械的方式或按严格的规则或形式-功能间的固定关系做出的,而是根据具有高度灵活性的原则和策略做出的”,而适应性“是这样的语言特征,它使人们得以从一系列范围不定的可能性中进行可协商的语言选择,以便逼近交际需要达到的满意位点”(维索尔伦,1998/2003:69,70,72)。换言之,变异性是指语言具有可供选择的可能性,协商性是指选择是非常灵活的,而适应性则指的是从可供选择的可能性中做出灵活选择,以满足交际需要。其中适应性是做出语言选择的核心。翻译作为语言使用的一种特殊情形,同样需要选择恰当的手段以适应译文的生存环境。

文学是语言的艺术。文学作品的译文对语言同样有着很高的要求。郑克鲁在谈我国文学外译时指出:“读者对语言是很敏感的,稍有不顺,便会否定这部译作。”(张毅、綦亮,2013)可见译作语言是译作接受的一个重要前提,会对译作评价产生很大影响。小说《红楼梦》写成于1754年,而由帕纳休克(В. А. Панасюк)翻译的俄语全译本首版于1958年,前后相隔2个世纪。作为章回小说,《红楼梦》中引述动词大都是“道”以及带“道”字的词语,这对汉语读者来说是可以接受的(虽然在今天看来有些单调)。然而,如果把“道”字忠实地翻译成几个俄语言语动词,那么这几个词语的重复频率会极高,俄语读者难以接受,甚至会因此而否定译作,因为在俄语小说当中,直接引语中的引入词历来少用言语动词,而多用表示举止、表情、手势、动作等意义的动词。由此看来,将重复率极高的引述动词“道”翻译成俄语时,必须要做出语言选择,以适应俄语译本的接受语境。俄语引入词具有丰富的资源,完全具备可供选择的可能性,反映出俄语的变异性。译者帕纳休克在诸多可供选择的可能性中,根据引述动词“道”所在的上下文,灵活选择不同的俄语引入词(或明确化、或具体化、或综合引申,等等),体现了俄语的协商性与适应性,最终“逼近交际需要达到的满意位点”。

帕纳休克所要逼近或达到的满意位点是什么呢?这个问题涉及他做出语言选择的目的。汉语直接引语中的引述动词在俄语直接引语中对应的位置是引入词。俄语在此位置上的词语必须符合它们作为引入词在文学作品中所发挥的功能。我们知道,俄语作家在创作中之所以会运用丰富多彩的引入词,其目的不是为了漂亮(красота),而是为了形象性(образность)。可见,引入词在文学作品中具有一定的修辞功能乃至审美功能。帕纳休克在将单个引述动词“道”翻译成俄语时,之所以要灵活选用不同的俄语引入词,目的便是实现修辞上的乃至审美上的适应。

从美学角度看,帕纳休克需要考虑现代俄语读者的阅读习惯与审美要求,即便想保存汉语原作的异国情调,也需要对源文做出必要的调整,以使译本在美学上适应俄罗斯文学的时代要求,使得《红楼梦》这部18世纪中期的汉语章回小说适合200年后的俄语读者阅读与接受。正因如此,一个不很起眼的引述动词“道”字,在翻译成俄语时却受到了译者的特别关注,并得到系统性的改写。

我们把文学翻译中的这类改写现象称作审美适应性改写。所谓审美适应,是指翻译中根据译语文化(文学)审美要求而对源语文本所做的修饰与调整。在文学翻译中,如果照直翻译原作某些细节会影响原作认知—审美价值实现的话,那么就有可能出现改写情形。《红楼梦》中单个引述动词“道”的俄语翻译便是这种情况。帕纳休克通过对“道”字进行系统性改写,使这一文学手段实现了现代化,有利于实现汉语原作的认知-审美价值。这样的改写合理而又必要,是文学翻译创造性的体现。

3 审美适应的方法论意义

小说《红楼梦》中单个引述动词“道”的系统性翻译改写只是文学手段上的审美适应,文学翻译中还存在文学体裁上的审美适应。譬如,高尔基的短篇小说《可汗和他的儿子》(Хан и его сын)被翻译到阿富汗时,小说的名称被改成了《爱情的报复》(Возмездие за любовь),译本的内容比原作更富浪漫色彩,主人公之间的对话变长了,故事的结尾也增加了一大段说教内容,以便符合阿富汗文学中的说教传统(Черкасский,1987:80-81)。也就是说,为了适应阿富汗文学中的说教传统,高尔基的这篇小说在体裁层面上遭到了一定程度的改写。

进一步来看,审美适应并不为文学翻译所专有,实务翻译中也存在各种审美适应,只不过有些审美适应并不需要进行翻译改写。举例来说,汉语在翻译外来事物时,历来喜好使用美义谐音法,使汉语译名带有美好的联想意义,以满足汉文化的审美要求。

审美适应在翻译中的普遍存在使得审美适应获得了积极的方法论意义,对翻译理论研究、翻译批评、翻译实践等方面都具有较高的价值。

翻译理论研究方面,审美适应可以为翻译的美学维度研究提供一个新的参数,有利于更好地认识翻译美学问题。具体的翻译行为是一个单向的跨文化传播活动,源语文化与译语文化往往有着不尽相同的美学体系。对于具有审美价值的文本来说,翻译时仅仅忠实于源文的语言意义并非总能获得对等的美学效果。正如上文所述,如果把《红楼梦》中的引述动词“道”直译成两三个俄语言语动词,那就必然会损害原作的文学价值,而将“道”字系统地改译为上百个不同的引入词,则符合俄语文学作品对引入词运用的审美要求。“文学翻译所面临的问题是,如何让译文读者‘不知不觉’地进入译者所再创造的艺术世界,同时得到艺术享受。”(袁新,2011:1)美感是审美主体在审美客体刺激下所产生的情感上的激动(如愉快、兴奋、悲哀、激昂等)。美感是一种情感上的直接反应,无法通过语言解释来获得。因此,要想让读者在阅读译文时“不知不觉”地获得美感,有必要进行审美适应。与此同时,审美适应作为一个策略行为,仍然要受翻译这个概念框架约束,因此肯定存在一定的边界,实施时需要考虑“度”的问题,过犹不及。译者应当在审美适应的可能性与必要性之间寻求最佳平衡点。简言之,审美适应作为一个理论问题对认识翻译具有方法论意义,值得深入研究,研究时需要结合译本所处的具体历史文化语境以及源语文化(文学)与译语文化(文学)之间的关系。

翻译批评方面,我们既可以对照源语文本来分析具体译本在哪些文学手段上进行了审美适应以及是否存在文学体裁上的审美适应,也可以研究译文经过审美适应后在译语读者中的接受情形,考察审美效果是否发生偏移甚至异变。而在评价具体译文时,将审美适应纳入评价体系,有利于更加全面地分析与阐释各种改写与转换现象。

翻译实践方面,审美适应对指导处理翻译中的美学问题有一定的借鉴意义。在当前我国文化“走出去”战略实施过程中,这一点具有更强的现实意义。在对外翻译中,译者需要在掌握译语美学体系与美学资源的基础上,根据不同译语中可能存在的不同的翻译惯常规范(конвенциональная норма перевода)(Комиссаров,1990:230-231)做出必要的审美适应,以便尽量让译语读者“不知不觉”地接受、欣赏汉语文学作品之美。

4 结语

通过研究小说《红楼梦》中单个引述动词“道”的俄语翻译事实,我们发现,文学翻译中的系统性改写并不局限于情节内容等宏观层面,微观的词汇层面也存在系统性改写。引述动词“道”的系统性翻译改写实质上是对该词的现代化处理,是依照俄语文学规范而做出的审美适应。审美适应作为翻译中的一种客观存在,对深入认识翻译中的审美再现具有理论价值,可以为翻译批评增添一个评价视角,还可以为文学作品跨越文化时间与空间在另一语言中进行翻译传播提供借鉴,因此对翻译研究具有重要的方法论意义。

Lefevere, A. 2004.Translation,Rewriting,andtheManipulationofLiteraryFame[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

Комиссаров, В. Н. 1990. Теория перевода (лингвистические аспекты) [M]. Москва: Высшая школа.

Комиссаров, В. Н. 1999. Современное переводоведение. Курс лекций[M]. Москва: ЭТС.

Цао Сюэ-цинь. 1958. Сон в красном тереме[M]. Перевод В. А. Панасюка. Москва: Государственное издательство художественной литературы.

Черкасский, Л. Е. 1987. Русская литература на Востоке: Теория и практика перевода [M]. Москва: Наука.

曹雪芹,高鹗.1979. 红楼梦[M].北京:人民文学出版社.

陈晓莉,徐秋菊.2012. 文学翻译中的文化过滤机制分析——以金译《骆驼祥子》为例[J].湖南科技大学学报(社会科学版)(6):149-152.

邓文初.2003. 误译与正用:在翻译中寻找失落的思想[J].博览群书(9):31-35.

黄粉保.2006. “词化”在汉英翻译中的运用[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版)(4):124-127.

吕俊,侯向群.2010. 范式转换抑或视角转变[J].中国翻译(1):41-45.

钱念孙.1989. 文学横向发展论[M].上海:上海文艺出版社.

邱进,胡文华,杜凤刚. 2014. Rewriting:“改写”还是“重写”——兼评对勒菲弗尔理论的相关误读[J].东北大学学报(社会科学版)(5):539-544.

维索尔伦.2003. 语用学诠释[M].钱冠连,霍永寿,译.北京:清华大学出版社.

吴倩.2014. 当代西方翻译文学中的中国镜像、意识形态及改写——以《天堂蒜薹之歌》的英译本为例[J].浙江社会科学(7):151-155.

袁新.2011. 文学翻译审美问题研究[M].北京:中国社会科学出版社.

张会森.1992. 俄语功能语法[M].北京:高等教育出版社.

张毅,綦亮.2013. 从莫言获诺奖看中国文学如何走出去——作家、译家和评论家三家谈[J].当代外语研究(7):54-58.

责任编校:蒋勇军

A Study of Systematic Rewriting on the Lexical Level in Literary Translation

YANG Shizhang

Using the case-study method, this article analyzes how a single reporting verb “dao” (say) in the Chinese novelADreamofRedMansionsis translated into Russian, and reveals that the single reporting verb “dao” has more than one hundred different translations, which contain all six types of Russian reporting verbs. It is found that in literary translation rewriting also exists on the lexical level. The systematic rewriting of the verb “dao” can be attributed to aesthetic adaptation. The aesthetic adaptation has great methodological significance for translation theory, translation criticism, and translation practice.

lexical level; literary translation; systematic rewriting; aesthetic adaptation; methodology

H315.9

A

1674-6414(2017)02-0122-05

2016-11-15

国家社会科学基金项目“文化翻译学的学科建构研究”(13BYY023)的阶段性成果

杨仕章,男,上海外国语大学俄语系教授,博士,博士生导师,主要从事翻译学研究。