创新水平对中国城乡收入差距的影响研究

2017-05-09刘清春刘淑芳马永欢

刘清春+刘淑芳+马永欢

摘要:基于1995-2013年省级面板数据,以人均专利授权数衡量创新水平,通过构建工具变量回归模型,从全国和地区两个尺度考察了创新对中国城乡收入差距的影响。结果表明:在全国尺度上,创新对城乡收入差距的影响先缩小后扩大,呈u型关系,拐点值为专利授权数等于5.884件/万人;在地区尺度上,创新对城乡收入差距的影响表现为线性特征。在西部地区,创新对城乡收入差距有缩小作用,在东部地区,则表现为扩大作用。

关键词:创新;城乡收入差距;工具变量

DOI:10.13956/j.ss.1001-8409.2016.09.03

中图分类号:F014.4;F126

文献标识码:A

文章编号:1001-8409(2016)09-0011-04

创新是衡量一个国家或地区经济可持续增长的重要指标,党的十八届四中全会指出,创新驱动将成为我国新形势下经济发展的重要战略。库兹涅茨曾指出,技术进步和新兴行业的不断出现是抑制收入差距扩大的重要工具,但Aghion认为创新带来的技术进步是不平等的根源,技术进步的技能偏向性使高、低技能劳动者报酬增长出现两极分化,导致收入差距扩大。2014年,国家统计局公布的我国基尼系数为0.469,超过国际预警线,而收入差距分解结果显示,地区间的收入差距与较大的城乡收入差距有关。创新是经济增长的重要源泉和动力,但创新对城乡收入差距的影响研究还缺少确定性结论。本文将创新与收入差距的相关理论与我国经济转型的国情相结合,从全国和地区两个尺度,全面考察创新对城乡收入差距的作用效果和传导机制,以期对有效实施创新驱动战略与控制城乡收入差距提供理论参考和决策依据。

1.文献综述

文献研究表明,创新影响收入差距的路径主要基于以下途径:一是规模报酬的“递增效应”,与其他生产要素的边际收益递减相比,新技术呈现出边际收益递增的特点,对高技能人力需求的增加使其获得较高的回报。Reenen、Faggio、Echeverri-Carroll等研究也证实了创新性公司、部门或城市工作的人员,相对其他劳动者拥有更高的工资收入,扩大了收入差距。二是技能偏向的“替代效应”,认为创新带来的技术进步具有技能偏向性,会对非熟练劳动力产生“替代效应”,引起高技能和低技能劳动力就业结构的极化,加大收入不平衡,但Acemoglu认为技能偏向的技术进步在短期能缓和工资不平等,在長期则会加剧收入差距川。三是技术和知识的“溢出效应”,低技能劳动者通过学习提高技能,进而提高劳动生产率,降低收入差距。四是对劳动市场的“组织效应”。技术发展有可能影响包括厂商组织生产的方式、劳动市场政策以及劳动市场制度形式等在内的劳动市场组织,从而对工资结构产生巨大影响。此外,Lee等认为创新影响收入差距的方向和程度还与劳动力技能结构、劳动力规模及经济发展水平等要素有关。

国内现有研究成果中,李平以专利授权数代表技术创新,基尼系数代表收入差距,通过协整分析、Granger检验等方法,发现1985-2006年的技术创新是我国收入差距扩大的原因。纪玉山以改进的Romer新增长模型为基础,认为收入差距与技术进步的周期波动相关。刘兰用大学毕业生的工资与高中毕业生的工资之比来表示技能溢价,发现近年来中国的技能溢价总体呈上升趋势,在地区之间存在不平衡。徐舒、陆雪琴则通过建立计量经济模型,引入技能结构、经济发展水平等变量实证分析了技术进步对技能溢价的影响,但结论存在差异。当前,有关中国城乡收入差距的研究多集中于城市化、城市化倾向的经济政策、金融发展、中国式分权等原因的解释,关于创新因素的研究尚未开展。

以上研究为本文提供了重要基础,但也存在如下局限:(1)侧重于创新对收入不平衡和技能溢价的研究,但结论多样化甚至互相矛盾,缺乏创新对我国城乡收入差距影响的实证研究;(2)解释变量可能存在的内生性会造成对创新作用的错误估计。

2.中国城乡收入差距的时空变化特征与创新的相关性

2.1城乡收入差距的时空变化特征

图1显示,1995~2013年间,中国城乡收入呈现增长趋势,但城市收入水平和增长速度要高于农村收入。城乡收入差距呈现下降一上升一下降的趋势,在1995年出现最高值,接近3.5。受亚洲金融危机影响,在1998年出现最低值,随后一直呈上升趋势;2007年以来,受到国家区域协调发展相关经济政策和全球金融危机的影响,城乡收入差距开始有所下降。

从空间分布来看,我国城乡收入差距存在东低、西高的分布规律,随时间变化地区间差异进一步缩小。1995年,我国城乡收入差距范围为2.092~5.087,城乡收入差距较大的省份主要集中在中、西部地区,但东部个别省份(包括山东、河北及广东),差距值也在3.23以上;2013年,我国城乡收入差距范围为2.034~3.803,地区间差距进一步缩小,东部地区大部分省份城乡收入差距在2.5以下,但山东、广东及福建省的差距值仍然偏大,均大于2.5。

2.2区域创新水平与城乡收入差距的相关性

为揭示区域创新水平与城乡收入差距的相关性,用每万人人均专利授权数来表征创新水平。对变量取对数值,运用1995—2013年省级尺度的面板数据做散点图及拟合曲线,发现二元多项式方程拟合度极高,二者呈现u型关系。这意味着在我国随着创新水平的增加,创新能力对城乡居民收入差距的作用呈现先缩小后扩大的趋势,但在多个要素的综合影响下作用是否会发生变化,尚需进一步分析。

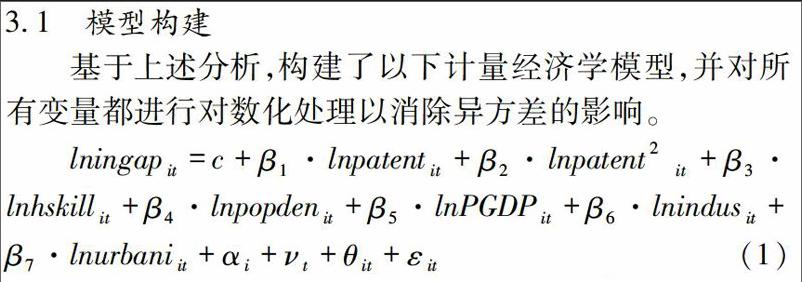

3.计量模型与数据来源

式(1)中,下标i和t分别代表第i个省份和第t年,“;是省份效应,Vt是年份效应,θit是区域一年份效应,εit是误差项。各变量说明如下:城乡收入差距(ingap)为被解释变量,用城市居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比表示,该值越大,表示城乡收入差距越大。解释变量主要有:创新水平(patent)反映了区域R&D的产出,用地区每万人专利授权数表示,是区域知识存量的结果,相对于研发投入,该指标更能反映创新能力,国外学者也常用来衡量创新水平;patent2代表了人均创新水平的平方项;劳动力技能水平(hskill),用一个地区每十万人中拥有大专文化水平的人口数量来表示,高技能水平劳动力越多,对创新技术的吸收能力越强,反映了地区的人力资本水平和技能劳动力的相对供给;劳动力规模(popden),用劳动力密度来表示;人均GDP(PGDP),代表了地区的经济发展水平,从长期来看,经济发展是缩小收入差距的重要工具;工业化率(indus)和城镇化率(urbani),分别反映了经济结构的变迁和社会人口结构的变迁。工业化率用第二产业产值占GDP之比表示,城镇化率用城镇就业人口占总就业人口的比重表示,反映了农村劳动力向城镇流动的现状。

如果系数β1、β2具有显著性,对式(1)改写并令其一阶导数为零,则可以求出创新水平影响城乡收入差距的拐点值,公式如下:

patent=exp((-β1)/2β2)

(2)

3.2数据来源

本研究中数据均来自1996-2014年《中国统计年鉴》《中国劳动力和人口统计年鉴》《中国科技统计年鉴》等。其中,城乡收入差距中所涉及的城乡收入均用各地区的城乡居民消费价格指数对收入数据进行了消胀。

4.结果分析

通过Hausman检验模型的内生性,发现劳动力技能水平是内生变量,采用015回归结果会有偏误,将该变量的一阶滞后变量作为工具变量,进行不可识别和弱工具变量检验,结果发现均通过P值检验,表明该工具变量进行回归分析是可行的。此外,为消除随时间、区域变化产生的遗漏变量问题,回归方程中也包含了省份、时间固定效应及区域一时间固定效应,结果参见表1。由于全国样本数据中还包含北京、天津、上海及重庆4个直辖市,考虑到样本异质可能带来的偏差,运用去除4市数据后的面板数据,得到回归模型(8)结果,同模型(1)结果对比发现,各变量系数无显著变化,验证了用全国31省市面板数据所得结论的合理性和稳健性。

模型(1)结果显示,创新水平一次项回归系数呈现显著的负值,但创新水平的平方项则呈现显著正值,意味着创新水平对城乡收入差距的影响不是线性的,而是u型的,即创新水平的增加一开始会缩小城乡收入差距,但当每万人人均的专利授权数达到5.884时,创新对城乡收入差距产生扩大作用。从模型(2)~(8)中可以发现,随着其他变量条件的变化,创新的显著性并未改变,说明创新对城乡收入差距的影响效应非常稳健。专利拐点值在3.258~5.88之间,而1995~2013年我国每万人平均专利水平为2.303,要达到该门槛值,需要较长时间。

其他解释变量中,劳动力技能水平对收入差距的影响为显著负值。在模型(3)去掉该变量时,创新水平对居民收入差距缩小作用显著提高到-0.046,这主要是由于创新水平对缩小收入差距的贡献很大一部分被该变量所解释,因此,去掉该变量会导致方程出现遗漏变量偏差,带来错误估计。实际上,高技能人数代表了地区的人力资本量,不仅能影响劳动力的创新能力和对新技术的吸收能力,还能对低技能劳动力产生知识溢出效應,提高其技能和工资水平,缩小收入差距。一般来说,受到高等教育的劳动力,吸收、利用和创新新技术的能力更强,更易提高创新效率。劳动力规模呈现稳定负值,在创新能力高的地区,劳动力规模越大,经济活动越密集,劳动力分工越趋于多元化,越能缩小收入差距。人均GDP对城乡收入差距有显著扩大作用,主要原因在于,知识和技能在经济发展中发挥着越来越重要的作用,理应得到更多的回报。工业化率、城镇化率的回归系数均为正值,这与我国所处的工业化阶段和劳动力市场制度有关,我国工业化正值转型与创新发展期,对知识技术的高要求抑制了对低技能劳动力的需求,这种技能供需的“错配”矛盾使得城乡收入差距扩大;其次,城镇化进程的加快以及农业技术的进步,促使劳动力从农村到城镇的流动,但户籍制度造成了城乡劳动力市场的分割,一方面减少了农民的就业机会,降低了农民的工资收入;另一方面,也减少了对有城市户口劳动力的竞争,使其持续获得更高的工资,扩大了城乡收入差距。

分析不同区域创新水平对居民收入差距的影响,将我国分为东、中、西部地区进行回归(结果见表2),发现创新水平影响城乡收入差距的非线性特征消失,并且在东、西部地区的作用方向相反,佐证了收入差距与创新水平的周期波动相关这一结论。创新水平的一次项回归系数显示,在东部地区,较高的创新水平扩大了城乡收入差距,主要原因在于,创新活动主要促进了非农产业的生产率,相应提高了该产业的工资水平,造成了城乡收入差距的扩大;另一方面,目前以资本密集和技术密集为特点的创新活动,对高技能劳动力的需求相对增加,从而对低技能劳动力产生替代效应;在西部地区,技术进步缓慢,创新水平相对较低,创新显著缩小城乡收入差距;在中部地区,创新水平的影响系数为不显著的正值。其他变量的回归结果显示,在东部地区,劳动力技能水平和劳动力规模能显著缩小居民收入差距;在西部地区,劳动力技能水平能显著缩小收入差距,但人均GDP、城镇化率能显著扩大收入差距;在中部地区,仅有劳动力规模对收入差距呈现显著的缩小作用,其他变量结果并不显著。

5.结论与启示

基于1995-2013年省级面板数据,通过构建工具变量回归模型,从全国和地区两个尺度考察了创新对中国城乡收入差距的影响,得出以下结论:(1)在全国尺度上,创新水平对城乡收入差距的影响呈u型,即创新水平较低时,能有效缩小城乡收入差距,但当创新水平较高时,就会扩大城乡收入差距;在地区尺度上,创新对城乡收入差距的影响表现为线性特征,在西部地区有缩小作用,而在东部地区则相反。(2)创新水平影响城乡收入差距的程度还与其他要素有关,劳动力技能水平与劳动力规模能显著缩小城乡收入差距,但城镇化、工业化及经济发展水平的提高则显著扩大了城乡收入的差距。

根据以上结论,提出如下政策建议:

首先,加大农业科技创新力度,发挥农业创新对农村居民的增收作用。坚持把科技进步作为加快现代农业发展的重要支撑,建立农业科技创新投入保障机制,培植科技型农业企业,不断加快农业新技术创新步伐,降低农业生产成本、提高农业附加值和经济效益,拓宽农民持续增收的渠道,促进农业农村经济的可持续发展。

其次,优化劳动力供给的技能结构。高技能劳动力的供给不仅能有效地缩小城乡收入差距,也影响着区域创新能力和创新效率。政府应对技能水平较低的农民工进行免费短期职业或技能培训,并根据经济发展水平优化调整劳动力供给的技能结构。在发展高等教育的同时,大力加强职业教育体系建设,重视技术技能型人才的培养,推行终身教育制度,降低创新对低技能劳动力的“贬值效应”。

再次,建立城乡一体化的劳动力市场。应加快破除各种导致城乡收入分配不平等的制度约束,降低劳动力流动门槛,建立自由竞争的劳动力市场,提高人力资源配置效率。

最后,根据各区域经济的特点,明确创新发展的重点和方向。如在东部地区,为控制城乡收入差距的进一步扩大,不仅要鼓励农业创新和研发,加强创新成果转化和应用,更好地发挥技术创新的溢出效应,还要进一步优化劳动力技能结构,特别是保持区域技能劳动力的供给与技术创新的需求相匹配。在中、西部地区,不仅要加大创新基础设施建设和创新资源的投入,提高创新产出水平,还要统筹城乡经济建设,尽快破除城乡二元结构,建立城乡一体化市场。