回到“全能主义”概念本身*

——基于中国政治学语境下的讨论

2017-05-03鲍俊逸

鲍俊逸

(南京师范大学人民武装学院 江苏 南京 210012)

回到“全能主义”概念本身*

——基于中国政治学语境下的讨论

鲍俊逸

(南京师范大学人民武装学院 江苏 南京 210012)

邹谠提出的“全能主义”是一个具有丰富理论内涵的概念,一直以来被许多国内学者引用,以阐述中国政治的诸多问题。然而,邹谠在提出这一概念时就已明确分析了其所具备的两个层面的内涵,并使用“无暇顾及地带”这一子概念进行了辅证,却被大多学者所忽视,从而导致我们在概念的使用上存在一定程度的偏差。同时,邹谠提出“全能主义”的初衷是替代具有冷战色彩的“极权主义”以解释二十世纪的中国政治,但他并未对两者的概念差异进行深入分析,这也成为国内学者对全能主义概念理解模糊的原因之一。因此,回到邹谠讨论全能主义的原点,进一步比较全能主义与极权主义的差异,将有助于理清全能主义的本质,以共同的语境解释中国问题。

邹谠;全能主义;无暇顾及地带;国家—社会关系;极权主义

引言

全能主义是邹谠在上个世纪八十年代提出的一个重要的政治学概念,以此来解释一些国家的基本特性,即政治权力可以侵入社会的各个领域和个人生活的诸多方面,但须从两个层次来理解:在原则上,它不受法律、思想、道德、宗教的限制;在事实上,国家侵入社会领域和个人生活的程度或多或少,控制的程度或强或弱。邹谠在强调此概念时特别指出要区分清楚这两个层次,并且用了大篇幅来进行说明。而国内学者在运用全能主义这个概念时更多地是聚焦第一个层次,而有意或无意地忽略第二个层次,导致对此概念在理解上产生误解,在使用上出现偏差,甚至发展出所谓“后全能主义”的概念。这里并不只是针对字面表述上的“先后”问题,而是这种“后”的表述容易让我们忽视“全能主义”概念本身所具备的丰富理论内涵,陷入拿来主义的桎梏之中。所以,有必要重新回到邹谠的“全能主义”概念本身,探寻其本来面貌,厘清其本质含义,以更好地构建话语平台。

一、误解与偏差:国内学者对全能主义概念的认识

邹谠对全能主义第二层次的含义阐释为事实上国家对社会控制程度的大小强弱,并从两个维度对其进行解释:从方法论上看,这个概念所表达的事物是一个变量,而不是一个单纯的具有或不具有某一种属性或某几种特点的固态问题,而是这个属性和这些特点或多或少的问题;从实际效果上看,全能主义所指的国家,对社会与个人事实上的控制可强可弱,时强时弱,对某一个国家—社会关系领域可以非常强烈,同时对另外一个政治体制领域非常松懈。所以全能主义往往是一个具有弹性空间的程度问题。国内学者忽视邹谠对全能主义第二层次含义的强调,或者不将其作为一个变量,笼统地总结出所谓中国全能主义政治的特征;或者没有将其看作是一个程度的问题,发展出与全能主义相并列的“后全能主义”来描述国家对社会与个人的控制减弱,都存在着对全能主义概念的片面理解。

如席晓勤、郭坚刚于2003年发表的《全能主义政治在中国的兴起、高潮及其未来》[1]和《全能主义政治与后全能主义社会的国家构建》[2],这两篇文章就全能主义政治的基本特征进行了总结:一是党和国家的一体性和政治中心的一元性,二是政治权力的无限性和政治执行的高效性,三是政治动员的广泛性和政治参与的空泛性,四是意识形态的工具性和国家对外的封闭性。这其实只概括了中国全能主义政治在第一层次的特点,即原则上的性质,而无法描述当下在第二层次上国家对社会和个人控制减弱的状态。李景鹏在2005年发表的《后全能主义时代的公民社会》[3]中提出“后全能主义模式”来形容当下中国公民社会与国家的关系,并总结了政退市进、政退社进、政退民进、权退法进和政退党进等五大特征。而所谓后全能主义时代的特征本身就包含在邹谠所阐述的全能主义中,全能主义所具有的“无暇顾及地带”就使得政府能够长期处于“进可攻、退可守”的优势地位。

由于对全能主义概念的理解不足,导致国内学者在运用此概念时还出现一些失误。如席、郭二人在两篇文章的开篇中都有一个共同的失误:他们在阐释全能主义时拿集权主义做类比,而集权主义在其文中括号里的英文注释却是totalitarianism,这本是极权主义的英文拼写。或许是两位学者的无心之失,然而却造成了连环效应,致使其他学者也混用两概念。如聂伟迅2007年发表的论文《论20 世纪中国全能主义政治及其成因》[4]上,再一次用了全能主义和集权主义的类比,而这一次没有英文注释,全然演化为了一种以讹传讹式的误读。集权主义(authoritarianism)与极权主义(totalitarianism)在政治学中含义大相径庭,集权主义(authoritarianism)由权力(authority)一字而来,主要是用于描述地方和中央在纵向上的权力分配问题。而极权主义(totalitarianism)是在讨论国家政治制度时,对某一类政体的性质及统治者的统治方式所做的概括。简单的从概念对应上来说,集权对应是分权,而极权对应是宪政。因此论文中这样概念的使用是不准确的。同时,聂的文章中论述,20 世纪全能主义政治在中国兴起的因素主要有以下六个方面:社会革命,苏共政治模式,计划经济模式,意识形态,政权组织结构和政纲失误。而这六个方面中,在逻辑上并不能构成形成因果关系的条件,尤其是后五个方面,更多的是20世纪全能主义政治在中国发展的结果。

基于国内学者在理解和使用全能主义概念时出现的误解和偏差,有必要重新回到邹谠的“全能主义”概念本身,并在与其极为相似的“极权主义”概念的对比中探寻其本来面貌,厘清其本质含义。

二、朔源与厘清:回到邹谠的“全能主义”

(一)全能主义概念的来源

邹谠在中文语境下首先提出了“全能主义”(Totalism)的概念。他所确定的研究对象是在二十世纪的中国由传统权威主义政治向近代全能主义政治过渡过程中逐步形成的全能主义国家社会。邹谠认为,全能主义是“一种指导思想,即政治机构的权力可以随时地、无限制地侵入和控制社会每一个阶层和每一个领域”;而全能主义政治“是以这个指导思想为基础的政治社会,但仅限于表达政治与社会关系的某一种特定形式,并不涉及该社会中的政治制度和组织形式”。[6]

在英文语境中,Totalism这个词首次出现在里夫顿(Robert Lifton)于1961年发表的关于中国问题的研究上。[7]另外,在哲学领域中卢卡奇(CeorgLukacs)在针对一种经济决定论的历史观时也使用过总体性(Totality)辩证法以及总体论(Totalism)的概念。[8]而邹谠是从1983年开始在英文文献中使用Totalism,旨在专门描述国家—社会关系(State-society relation)的状态以解除其自动暗含联系政治制度类型的问题。[9]这是因为,他在1980年访问中国的旅途中发现,政权的类型和国家—社会的关系是同一个政治制度的两个不同方面,也就是说,当政权的类型保持不变的同时,国家—社会关系却可以发生重大变化。[10]之后,邹谠将Totalism的中文译为“全能主义”,并于1986年首先将其登在一份中国的报纸上,此后被一些中国知识分子采纳。他并非随意地使用,而是为了进一步阐释中国“全能主义政治”和“全能主义制度”是起源于本土反抗外来侵略的斗争和对社会主义革命的追求。[11]直到1994年,在《二十世纪中国政治》的后记中他才系统地阐明了全能主义的意义。[12]

全能主义是一个既能在西方背景下得以理解又能抓住中国现实的词汇,在中文表述中更具中性。与极权主义的理论涵义不同,邹谠理解中的全能主义需要和他的“无暇顾及地带”(Zone of indifference)的概念相联系。他认识到,国家是如何退出社会的,但又永不放弃它重新进入社会的可能(当国家认为它有这个必要的时候)。通过这种退出,国家创造了一个“无暇顾及地带”,使得社会在文化大革命之后能够得以恢复。因此,个体企业者出现在这一地带中经营,但是如果他们在某种程度上挑战了国家,例如对某些事件中的个人或集体表现了某种支持,那么国家将会保有重新进入社会的权力,并减小“无暇顾及地带”的范围。因此,全能主义的概念表达了这种国家重新进入社会的权力现象。①

从历史渊源和发展逻辑上看,全能主义之所以能够成为20世纪中国国家—社会关系的重要特征,是因为皇权主义的终结所带来的社会、政治、思想、文化等方面的全面危机。皇权主义发展到二十世纪,王朝覆灭让传统制度崩溃,军阀混战使国家解体,常规之思想、传统之方法皆无法解决社会新问题。而其所塑造的高度一体化的国家,在政治、社会、文化等方面具有同构性和同质性,有“牵一发而动全身”的效应,由此对新的制度或模式会产生强烈的排斥性。这种抵抗力使得变革无法诉诸于部分渐进地改变,而必须是整体和全面的革命,才能重建断裂无续的社会网络。只有强有力的政党,以其强组织性深入社会各个阶层才能重建国家与社会。因此,社会革命作为克服全面危机的方案,全能主义政治作为解决全面危机的对策,应运而生。邹谠总结道,二十世纪中国政治、经济、社会、文化思想发展的特征是:“社会革命重建政治权威机构或国家,社会与政治机构或国家间的关系的根本变化,是在同一过程中发生的。”[13]正是由于全面危机和不成功的改革引起社会革命,而社会革命使得社会制度瓦解,只有用政治团体的权力深入到社会各个层面,才能解决社会问题。所以,重建国家与重建社会同时进行,使得中国社会革命从实践的开始就带有全能主义政治的必然因素。

国家与社会的重建同时进行使得国家与社会之间产生了两者运动的弹性间隙。在国家危机时期,政治权力大量无限制地侵入与控制社会的各个阶层与领域,这一间隙就变得紧张而狭小。且由于社会革命与全能政治的运用具有时间限制和内在限制,以阶级为中心的社会革命容易引起阶级中心论和阶级斗争扩大化,全能政治又可以将这种斗争反过来演变为国家灾难性的全面危机。在国家稳定时期,政治权力在国家保持优势地位并保有重新进入社会权力的前提下,逐渐退出社会,这一间隙就变得极具张力,给予个体或组织以经营和发展的空间。不过,政治权力在这一过程中始终处于上层主导地位,并且这一弹性间隙的发展也取决于执政者“开明”的自觉意识,这显然不同于西方社会中的多元博弈。但是,发展有限市场经济、承认保护私有财产等改革都是弹性间隙的现实显现,这就是“无暇顾及地带”的促进作用。

移动机械手由受非完整约束的移动平台和固接在其上的机械臂构成。理论上它拥有无限大的操作空间,冗余度高[1],同时兼具工业机械臂的灵活性和移动机器人的快速到达特性[2]。但是从运动学的角度看,平台受到的非完整约束为整个系统引入了冗余的自由度。系统的控制输入增多,动力学耦合复杂[3]。基于运动学模型设计的控制器在高速的场景下无法满足使用者的需求。因此,对它的动力学分析尤为重要。本文使用牛顿-欧拉方法计算了在末端执行器轨迹已知的情况下机械手的逆动力学模型,并使用ADAMS对样机的三维模型进行了仿真,分析结果为样机的结构优化和动态控制器的设计提供了技术依据。

(二)全能主义概念的内涵

邹谠提出全能主义(Totalism)是为了其替代“极权主义”(Totalitarianism)。他认为全能主义政治源于二十世纪初期中国面临的全面危机,它是应对这一危机的对策,且成为了社会革命的手段,于是建立强大政党运用政治力量控制每一个阶层和领域以达到重建社会国家的目的。因此,全能主义政治与社会革命是相生相长的关系,而与极权主义“采用极权主义的政治集团却不一定从事社会革命”是不同的。[14]邹谠还认为,在“极权主义”概念中,国家—社会关系与权力结构不能分开,有其一必有其二,且两者同步发展。“全能主义”一词专指国家—社会关系的一种形式而不涉及政权性质,而国家—社会关系的变化会影响政权性质的变化,所以中国的变化将以国家—社会关系变迁开始(但是这个过程不是必然的);不过,人的选择、政治行动者的策略可以影响这个过程的速度和进退形式。[15]正如,中国自十一届三中全会以来的变化是先从改变经济制度即国家—社会关系开始,却仍然维持政权结构不变,这个政治经济转型的过程,与“全能主义”的概念是不谋而合的。反之,苏联的制度转型,以政治与经济制度同时改变,亦即国家—社会关系与政权结构同时改变,是与“极权主义”的概念一致的。[16]

因此,西方常用的极权主义存在着基本错误,就是把政权类型和国家与社会的关系这两个方面混为一谈,认为它们都与极权主义政权(Totalitarian regime)有内在的联系。这导致学者们除了革命之外看不到有根本变化的可能性,也不能充分解释为什么中国的当权者可以发起或者至少支持国家与社会关系的改变。如果不把国家与社会的关系跟政权类型区别开来,就不可能对比解释中国的发展与苏联的瓦解。

事实上,邹谠将国家—社会关系和国家政治体制这两个问题分开,指出全能主义是国家—社会关系的形态,与国家政治体制无关,是由于国家—社会关系的变化既是政治结构改变的原因,又是政治结构进一步变化的动力。邹谠对比了全能主义独裁统治和极权主义独裁统治,认为两者并非包含与被包含的关系,而是一种伴随关系;这种内在关系是个“经验性问题(Empirical problem),不能用定义法解决”,[17]说明了“国家—社会关系和政治制度不是内在的关系”。[18]同时,邹谠通过对国家—社会关系和国家政治体制的分区,阐述了全能主义两个内涵:在原则上,全能主义可以指出国家基本特性,即政治权力可以侵入社会的各个领域和个人生活的诸多方面,它不受法律、思想、道德和宗教的限制;在事实上,它是指国家侵入和控制社会领域和个人生活的程度。这一区分总结如下:

表1 全能主义的两层内涵

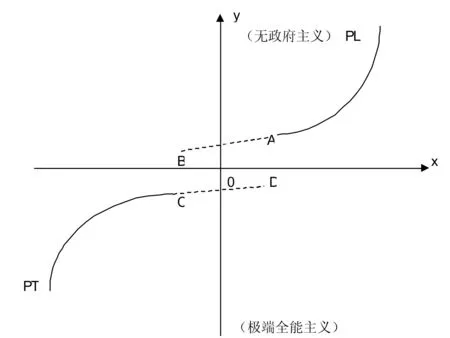

邹谠进一步将国家—社会关系看成一个抽象的连续体:一极是国家对社会的控制无限大,趋近于“无社会的国家”,国家功能包含全部社会功能;另一极是国家对社会的控制无限小,趋近于“无国家的社会”,国家功能由社会代替行使。全能主义国家—社会连续体和自由主义国家—社会连续体介于两极之间,两者是不同层次上的存在,具有本质区分,但在程度上有阶段性的表象雷同。因此,笔者将邹谠所分析的国家—社会关系的两个连续体置于二维平面坐标系上:

图1 国家—社会关系抽象连续体的二维平面坐标系

如图所示,X轴表示国家对社会控制程度,或者说是社会牵制国家的强度。原点0不是表示简单的不存在,而是国家对社会的控制、社会对国家的牵制达到了一种相对的平衡。因此,X象限向左无限延伸的负值实际是指社会对国家的牵制变弱;相反,X象限向右延伸的正值是指社会对国家的牵制能力变强。Y轴表示在国家对社会的不同强度下所对应的国家—社会关系形态,从无政府主义到极端全能主义,即从“强社会、弱政府”到“强政府、弱社会”。

PL表示自由主义连续体的任何一点,位于三四象限;PT表示全能主义连续体的任何一点,位于一二象限。PL和PT曲线分别位于X轴两侧,因为自由主义和全能主义在原则上是不同的,所以两条曲线向X轴无限趋近但不相交或重合。然而,从AB和CD的发展延伸线上,我们可以看到不同的曲线在连续体上却有等值之处,也就是说,自由主义社会的强福利制度下国家对社会的控制等于甚至大于全能主义下国家对社会的控制。

所以,PT曲线可以通过减弱国家对社会的控制,无限发展趋近于X轴,当距离趋近到相当的程度时,全能主义就可能通过改革转型到位于一二象限的PL曲线。这种自生性渐进式改革的稳定性和成功率是较优于外力性激进式改革。换句话说,第二层次上量的变化在长期有效的改革发展后可能引起第一层次上的国家—社会关系的质的变化。当缓和的改革纲领得以实施,PT趋近于X轴时,转型的可能性增加,社会基础和改革动力变强,保守派与激进派能够主动选择讨价还价的方式建构妥协的平台,逐步走向第一层次的质变(即发展到PL曲线上)。

鉴于此,“后全能主义”概念的使用是值得商榷的。国内学者将全能主义的概念延伸至“后全能主义”只能算是名称上的借用,因为他们所探讨的“后”的“全能主义”和邹谠所谈的“全能主义”并不是一回事。例如,萧功秦曾提出后全能主义体制(Post-totalitarian Regime),并用转型政治学的思想把它进一步定义为“全能主义型的技术专家治国的权威政治模式”(Post totalitarian Technocratic Neo-authoritarian Regime),又结合中国政治发展做出了新的诠释。②但是,全能主义的路径演变并不是从全能主义国家政治体制到后全能主义体制,这种在历史延续性上一前一后的发展历程,而是在发展程度上从“积极”的全能主义到“消极”的全能主义、再从消极的自由主义到积极自由主义,这种一高一低的发展路径,具有程度上强弱的区别。遵从邹谠的理论体系,只有通过从事实变量上减弱国家对社会的控制、加强社会的自主能力,即拓展国家—社会关系中的弹性间隙,才能实现全能主义自身从第二层次到第一层次的转变,以及向自由主义的质变。

三、比较与分析:与极权主义的本质差异

极权主义一词由金蒂勒(Giovanni Gentile)首先提出,[19]在西方学界一般用以概括德国纳粹主义、苏维埃共产主义以及意大利法西斯主义,[20]是一个在基本含义和使用方法上都具意识形态的概念。[21]卡尔·弗雷德里克和布热津斯基(Friedrich, C. J. and Brzezinski, Z.)较早地概括了极权主义的特征:极端主义的意识形态;一党制的国家,受寡头控制的群众政党;秘密警察统治;垄断大众传播媒介;中央计划经济体制;政府垄断军队。[22]而阿伦特(Hannah Arendt)进一步认为,极权主义意味着私人及公共生活的一切方面都包摄在一个囊括一切的统治过程之内,其中包含五个要素:一是某种意识形态的存在,并被用来解释全部历史并证明政权及其政策的正当性和“超感知”,可以凌驾于一切法律之上;二是全面恐怖,在纳粹集中营和苏联劳动营里形成的实际制度化、机构化,并全面实行;三是作为人类天然纽带的家庭的瓦解,随着公共领域的覆灭,私人空间也全面丧失;四是官僚制政府,绝对主权下秘密警察统治和法律制度败坏,体制之下的每一个行为者无法进行有效个人判断,为极权政府的机械运转实践着一种“中庸的恶”;五是殖民活动,将本国的“落魄流氓”、劣等民族或是不同政见者流放到某些地区,践踏当地的法律和习俗,是一种海外帝国主义。[23]

世界反法西斯战争结束后,极权主义在冷战意识形态背景下有了进一步的发展。这种冷战意识形态背景产生于美苏两个超级大国以及以它们为首的两大集团之间,是一场全球性的政治军事对抗。盖迪斯在《我们现在知道了》(We Now Know: Rethinking Cold War History)中强调,冷战所要解决的是意识形态、思想观念与制度层面的问题。[24]也就是说,冷战意识形态下的对抗是对立双方关于各自的制度是否有存在的合法性这样根本性问题的竞争。因此,极权主义这一概念在解释法西斯主义下的德意、布尔什维克主义下的苏联以及冷战时两大集团的对抗都表现出明显的政治性倾向,而在解释二十世纪的中国政治问题时,这种倾向性是不恰当的。这也是邹谠提出全能主义的动因。

沃尔夫(David Wolfe)曾提出过“全控型国家”(Total State)的概念。他认为,二十世纪的主要问题并不是一个要资本主义还是社会主义的问题,而是一个要有限型国家还是全控型国家的问题。全控型国家的本质并不在于暴政或恐怖,而是在于国家希望控制一切。全控型党国透过牢固地控制每一种社会组织,渗透到生活的每一个方面和每一种利益,负责每一种活动的组织,实现把个人和社会的利益和活动变为国家活动。[25]虽然“全控”与“全能”在英文的词根相同,但是“全控型国家”这个概念实际上抓住了极权主义的本质,即国家—社会的同一性。也就是说,极权主义主张国家与社会同一,国家的目的与社会的目的同一。而全能主义概念中的国家—社会关系却拥有一个相对的弹性间隙,即“无暇顾及地带”。正是拥有了这一地带才使得二十世纪中国的革命与改革与别国有显著的不同。具体而言,全能主义与极权主义的差异表现在四个方面:

首先,在历史背景上,全能主义是在中国帝制结束和地主、官僚、士大夫的三位一体统治瓦解后,面临全面危机后进行社会革命而产生的。因此中国二十世纪政治的基本特征就是从一个传统权威主义政治系统转变成一个现代全能主义政治系统。而极权主义则可以追溯到19世纪欧洲仇视犹太人的反犹主义的兴起以及第一次世界大战爆发的殖民帝国主义,含有种族灭绝的特点,其出现是西方文明内部产生的现象;

其次,在对外扩张上,全能主义基于中国历史文化背景,权力指向是向内的,不具有对外扩张性。中华民族内敛的民族个性,相较于日耳曼民族和斯拉夫民族具有很大差异。在儒家文化的熏陶下,中国人具有实践上格物致知和理念上内圣外王的特性,因此能够形成与之相关联的内聚型的全能主义体制。然而,极权主义政权主要是指希特勒执政时期的纳粹德国政权和苏联的斯大林肃反时期,基本实行组织上国家化、意识形态全面化和政治野心全球化,而最后走向 “为扩张而扩张”的帝国主义征服之路,具有明显的对外扩张性;

再次,在对内征服上,全能主义是在以阶级为基础的路线斗争下,以意识形态为理论工具,以“思想整风”式的斗争为主要方式,辅以中国传统政治的权术之治,通过精神的反复洗脑,改造人的灵魂,实现党内高度一致和对最高领袖的忠诚服从,以完成对内征服的目标。[26]但是,在极权主义的纳粹集中营和苏联劳动营中,为了创造所谓“无阶级社会”,他们是通过毁灭人性本能和大量消减人口的方式达到对内征服的目的;

最后,在社会结构上,中国的社会结构是马克思所形容的纵向式社会结构,如“马铃薯”一般,其运行依赖于权威。[27]费孝通则运用社会结构分析方法提出,中国传统社会结构是具有自我主义、相对的公私关系、私人道德、“礼治”社会、长老统治等特点的差序格局。[28]因此,这样的社会结构背景下,由中国农民阶级、中小知识分子领导的革命与建设是单立的个体所进行的抄底式的群众运动,人与人的结合只是依赖于传统上对权威的惯性信任和在现代意识形态的思想教化下所形成的强组织性,既无公民精神的传统又无社会资本的存量,缺乏相互信任和互动的团体整合。然而,西方社会结构是一种多元交错的形态。阿伦特曾用“洋葱结构”的比喻进行说明:一个极权主义政体就像一个多层外皮的空心洋葱,领袖处于中心的中空地带,它的外部层层包裹着繁多的极权主义运动和组成部分,包括先锋队、各种专业协会、党员组织、政党科层、精英队伍和警察队伍,他们之间相互成为一方面的外表和另一方面的中心,同时又相互扮演着正常的、外部世界的角色和极端的、过激主义的角色,以确保这个系统抵御了真实世界的事实性带来的震荡。[29]这种以团体状态形成的政权方式彻底控制整个国家的结构,是全能主义所不具备的特性。

随着冷战的结束,极权主义的概念也有了相应的发展,出现了“后极权主义”、“新极权主义”等新概念,同时已经有不少学者将“极权主义”当成政治科学中的中性概念来使用,如胡安·林茨(Juan J. Linz)。林茨基于对母国西班牙弗朗哥政体的关注,探讨了非民主政体的类型学,并对比了极权主义与威权主义。他所提出的政体类型学(Typology),是通过政治权力、意识形态和社会动员这三个维度界定不同国家在政体谱系中的位置和趋向。[30]而从这三个维度上分析极权主义与全能主义的区别,仍可发现:(1)在政治权力分化程度上,极权主义政体存在着一种一元的权力中心,国家—社会关系的高度融合,社会的高度政治化趋势显著,而全能主义政体的一元权力中心是有限兼容的,以增强元中心的合理性和合法性(这也是极权主义与全能主义差异的关键,即全能主义存在“无暇顾及地带”,这样一个相对的弹性间隙使国家能够适时地退出社会同时又持有重新进入社会的权力),同时统治者行使着形式上不受约束但实际上有限制的权力,因此全能主义下的权力行使具有可预测性;(2)在意识形态的性质上,极权政体存在单一排他的意识形态,而全能政体的意识形态会随着不同领导核心对不同时代现实的认识而发生改变,甚至改变原有意识形态中的核心内容,实现理念上的灵活性和技术上的实用性,以保证其拥有话语的绝对优势;(3)在社会动员的程度上,极权主义是通过单一政党及其处于垄断地位的从属组织实现社会动员和政治参与,而全能主义不一定通过政党来实现社会动员,还可以吸纳有一定影响力的个人、社团和媒体参与政治,或者采取多样的社会控制方式来渗透社会生活的方方面面,如城乡分割的户籍制和城市管理的单位制。

结语

邹谠的学生傅士卓曾在访谈中表示:“邹先生始终认为,某种政治科学若要被拿来解释中国,便必须要经过概念再造”。[31]而这一概念再造就是在概念的“硬核”与中国的实际背景相结合中提出的。如果一定要给全能主义加上某个前缀以表示不同时期中国政治的发展,笔者认为,在制度张力的弹性程度层面上,以“强全能主义”和“弱全能主义”表达国家—社会关系中存在的弹性间隙,也许更加恰当。在弹性收缩和伸展的过程中,发展道路的模糊性和曲折性将是不可避免的。在革命时期取得的政权合法性正在“透支”,而改革目前积累的执政合法性尚未能弥补“差额”,全能主义国家如何在此背景下运用弹性间隙进行量变与质变的转化,如何避免国家—社会关系的断裂造成对立面的激增与动荡,将是未来中国改革与发展面临的重大问题。因此,全能主义的概念在解释当下中国并非没有积极的理论价值。基于中国长期一元主义的政治文化,我们在审慎地构建切合世情、国情及民情的制度共识中,全能主义正承担着新旧接续、维护国家基础的作用。

注释:

①关于“全能主义”与“无暇顾及地带”的关联性认识是来自于美国波士顿大学傅士卓教授(Joseph Fewsmith)在邮件交流中的启发,在此特别表示感谢!

②萧功秦认为,因totalitarian对译的中文是“极权主义”,具有太多冷战色彩,所以借用了邹谠所提出的更具描述性和中性的概念,即“全能主义”。但实际上,全能主义对译的英文是totalism,这里存在翻译的矛盾之处。抑或是,在许多中国学者看来,这是两个概念并无太大差异,可以互换。参见萧功秦:《中国的大转型——从发展政治学看中国变革》,新星出版社,2009年版,第3、114、139、237页。

[1] 郭坚刚,席晓勤.全能主义政治在中国的兴起、高潮及其未来[J].浙江学刊,2003,(5).

[2] 席晓勤,郭坚刚.全能主义政治与后全能主义社会的国家构建[J].中共浙江省委党校学报,2003,(4).

[3] 李景鹏.后全能主义时代的公民社会[J].中国改革,2005,(11).

[4] 聂伟迅.论20世纪中国全能主义政治及其成因[J].江汉论坛,2007,(9).

[5] 史云贵.中国政党“全能主义”治国模式及其政治现代化分析[J].社会科学研究,2006,(2).

[6][12][13][14][17][18] 邹谠.二十世纪中国政治:从宏观历史与微观行动的角度看[M].牛津大学出版社,1994.69、222、18、4、224、233.

[7] Robert Jay Lifton: Thought Reform and the Psychology of Totalism(New York: W. W, Norton, 1961).

[8] [匈]卢卡奇.历史与阶级意识[M].商务印书馆,1996.76.

[9] Tsou, Tang, “Interpreting the Chinese revolution: Macrohistory and Micromechanisms”, Modern China, Apr 1 (2000):205.

[10][11][15][16] 邹谠.中国革命再阐释[M].牛津大学出版社,2002.102、101、204-205、235.

[19] Giovanni Gentile, “The Philosophic Basis of Fascism”, Foreign Affairs, Vol. 6, No. 2, (1928): 290-304.

[20] 陈伟.阿伦特的极权主义研究[J].学海,2004,(2).

[21] 邓正来主编.布莱克维尔政治思想百科全书[M].北京:中国政法大学出版社,2010.592.

[22] Friedrich, C. J. and Brzezinski, Z.. Totalitarian Dictatorship and Autocracy (Cambridge: Harvard University Press, 1956), 9.

[23] [美]布鲁尔.阿伦特为什么重要[M].南京:译林出版社,2008.33-41.

[24] 陈兼,余伟民.“冷战史新研究”:源起、学术特征及其批判[J].历史研究,2003,(3).

[25] Wolfe, B. D. .An Ideology in Power: Reflection on the Russian Revolution (London: GeorceAllen&Unwin, 1969), 154-157.

[26] 高华.红太阳是怎样升起的:延安整风运动的来龙去脉[M].香港中文大学出版社,2000.135-149.

[27] 马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995.677-678.

[28] 费孝通.乡土中国[M].上海:上海人民出版社,2007.23-64.

[29] [美]汉娜·阿伦特.过去与未来之间[M].南京:译林出版社.2011.93-94。

[30] Linz, Juan J. Totalitarian and Authoritarian Regimes (London: Lynne Rienner Publishers, 2000).

[31] 任军锋.“全输-全赢博弈”与中国政治变迁与改革——傅士卓专访[J].二十一世纪评论,2012,(2).

(责任编辑: 育 东)

2016-11-25

鲍俊逸(1988-),女,江苏南京人,硕士,南京师范大学人民武装学院讲师,研究方向为行政哲学。

D0-02

A

1672-1071(2017)01-0081-07