在言语实践中走个来回

2017-04-09刘春荣

刘春荣

2011年版《语文课程标准》指出:“九年义务教育语文课程……遵循语文教育的规律,努力提高学生的语文素养,为弘扬民族精神、增强民族创造力和凝聚力、培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,发挥积极的作用……”“工具性和人文性的统一,是语文课程的基本特点。”叶圣陶先生说:“学生须能读书,须能作文,故特设语文课以训练之。”因此,想要通过学习提升素养,离不开大量的言语实践活动。课堂教学的过程就是学生听、说、读、写不断实践的过程。“读”是言语实践活动的重要部分,真正有效的“读”离不开品词析句。同时,课堂应增强“学以致用”的意识,教师应采取多种形式让学生“学以致用”,方不失课堂的本真。下面笔者以《梅兰芳》一课的教学为例,阐述如何引导学生在言语实践中提升素养。

《梅兰芳》一文主要讲述了抗战爆发时,日本侵略者想利用京剧艺术家梅兰芳粉饰太平,梅兰芳得悉后愤然离开上海,避居香港。此后,他蓄须明志,坚决拒绝为日本人演出。这显示了梅兰芳强烈的爱国思想和崇高的民族气节。在教学时,笔者组织学生进行了以下几方面的言语实践活动。

一、借助“词串”,帮助理解内容,内化语言

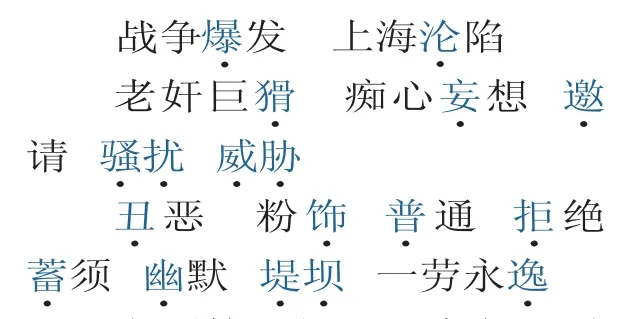

“词串”源于薛法根老师的“组块教学”。从教学形式上看“组块教学”,是将线性的教学转变成块状的教学,即在同一教学活动中,实现多个教学目标,提高教学效率。从教学内容上看,是将零散的教学内容整合成具有内在联系的内容板块,有利于学生的学习。这篇课文中的生字多达17个,词语比较丰富和复杂,学生完全掌握有一定的难度。笔者借助“词串”的形式,将这些生字组成一个教学板块,引导学生进行意义识字,积累词语,同时理解课文内容,内化运用语言。

上面第一组词语交代了时代背景,第二组词语描写了日本人的特点和行动,第三组词语描写了梅兰芳的想法与行动。这三组带有生字的词正好是由故事情节构成的词语记忆组块,学生会凭借这样的记忆组块复述出课文所讲的故事。如此既帮助学生在具体语境中识字和积累词语,又使学生对课文内容有了初步的理解,而且学生能将课文语言内化成自己的语言,可谓一举三得。若经常做这样的练习,能使学生对相似的故事迅速作出反应,提高阅读速度和阅读能力。

二、以读为本,引导读懂含义深刻的句子,深入体会文章的思想感情

“读书且戒在慌忙,涵泳工夫兴味长。”读书时不要匆匆忙忙、囫囵吞枣,而是要反复推敲、琢磨,方能真正理解其中的意思,体会其包含的思想感情。这就要求学生要反复地读,忘情地读,读出语感和情趣,联系上下文边读边思,读出自己独特的感受和理解。在《梅兰芳》一课的教学中,笔者以语言渲染、创设情境的手段来引导学生充分地读:“同学们,认真读课文,注意直接表达作者感受的词句,体会作者的思想感情。让我们一起走进梅兰芳先生的世界感受他高尚的人格魅力吧。”学生对文本进行了精细化阅读,阅读收获喜人。

茫茫青史,为了爱国而摔破饭碗的“优伶”,有几人欤?

尽管他视艺术为生命,但在民族存亡关头,他毫不犹豫地将艺术让位于民族气节。

就这样年复一年,虽然不能登台演出,生活日渐窘迫,但梅兰芳始终坚持着,等待着抗战胜利。

以上是学生特别关注的三个句子,也是课文中含义特别深刻的句子。第一句在文中起到提纲挈领、点明中心的作用。对这一文言文式的句子,学生首先要通过查工具书理解“青史”“优伶”“欤”等字词的意思,再将它转换成带句号(意思不变)的句子,懂得句子的意思,最后理解“摔破饭碗”,笔者运用“梅兰芳吃饭把碗摔破了吗”这一疑问激发学生思考、探究的兴趣。通过联系上下文的阅读,学生就会明白梅兰芳宁可失去艺术、失去工作、失去奢华的生活,甚至失去生命,也不愿失去自己的民族气节,真是千古少有的“优伶”。在这个过程中,教师可以顺水推舟地指导学生朗读课文第6自然段,学生将会读得充满激情和敬意。此时笔者引导学生:“难怪丰子恺会慨叹,此时此刻,我们也觉得茫茫青史……”,学生很自然地会接读下去。由此,不断深化理解,学生再阅读此类中心明确的文章时,便会自觉地抓住中心,提高理解能力。第二句和第三句都表达了作者对梅兰芳的敬佩和赞美之情。第二句侧重说明他的“民族气节”,以“从哪里看出他‘视艺术为生命’”的问题引读课文第11自然段,再以“什么是民族存亡关头”和“从哪里看出他‘毫不犹豫’”的问题引导学生说话。学生在读、议中加深体会:艺术是他的生命,但是民族气节比生命更重要!

课文不同,语文味儿也不同。有的情感浓郁,有的富有情趣,有的词句优美,有的情节跌宕,有的平淡中见神奇,有的理智中见情趣……只要把握了文本的语体特征,采用合适的引读手段,就能让学生在读中得益。

三、设疑探究,激发对文章表达方法的领悟

语文课程的性质决定了教师在学生理解语言的基础上需引导他们学会运用语言。在理解和运用之间,有个必不可少的环节,那就是领悟表达方法。学生积累了一定的语言,还需要掌握一定的构段谋篇或者丰富细节的手段,领悟和运用作者的表达方法。在领悟的过程中,学生必然会获得一些知识,积累一些经验,学到一些方法,这就为今后理解新的阅读材料奠定了基础。因此,领悟表达方法对提高理解能力和表达能力有很大的帮助。

在教学中,学生理解课文后笔者追问:“作者描写梅兰芳内心的痛苦有没有必要?”学生重新燃起了探究的欲望。不过,这次是对作者写法的探究,是更深层次的学习。对这一点要求不宜过高,只要学生对“写梅兰芳内心的痛苦很有必要,这会使读者感到更加真实可信,感到梅兰芳是一个有血有肉的人,也烘托出梅兰芳的爱国品质”有所领悟就算达到目的。这样学生会对人物的心理活动描写更有感知和敏感性。

四、从读学写,增强运用语言的意识,切实提高语言表达能力

将表达方法和头脑中原有的相关知识相融合,构建起新的知识体系,经过一定的运用性训练,在说话、习作时,表达方法便会招之能来,来之能用,用之得当,形成熟练的表达能力。

在写话训练中,《梅兰芳》这一课要写些什么呢?让学生写关于这一课的感想吗?还是写几句话赞美梅兰芳呢?这样的写话有助于提高学生的表达能力吗?有效的写话是要有要求与指导的。确实,上面提到的写话内容每个学生都能写出几句来,而且不需要教师的指导。而课堂上的写话是要有指导的。因此,笔者设计了以下练习:

1.背诵描写梅兰芳内心痛苦的片段。

2.仿照这段话的写法,根据下面描述的情形把一段话写完整,要求具体写出人物的心理,最好用上“想……想……,……就像……”等词语。

小丽是一个健康活泼的孩子。可是有一天,命运跟她开了个玩笑:一场车祸使她失去了双腿。

这样的习作训练才能进一步丰富学生的表达方式,促进学生言语智慧的发展。

课堂教学的过程就是引导学生学会运用语言文字进行自我表达、与人沟通的过程。更重要的是,在此过程中,学生能够吸收古今中外优秀文化,提高思想文化修养,促进自身精神成长。语文教学就是让学生学习“言语”,增长“精神”,而无论言语还是精神,都不是“教”出来、“训”出来的,而是“熏”出来、“习”出来的,也就是让学生充分地读、悟,适当地练习,营造出充满语文味儿的“氛围”和“境界”,才能够真正让学生提升语文素养。