提升职工素质 破解劳动力市场结构性失衡*

—— 基于浙江省制造业企业状况的调查与分析

2017-04-05陆明

陆 明

(浙江省总工会干部学校 教研室,浙江 杭州 310012)

提升职工素质 破解劳动力市场结构性失衡*

—— 基于浙江省制造业企业状况的调查与分析

陆 明

(浙江省总工会干部学校 教研室,浙江 杭州 310012)

近年来,劳动力市场供需错位、结构性失衡的现象在浙江省一些区域和行业较为突出,并已成为影响浙江省制造业企业健康发展的短板。企业要留住职工,就面临着用工成本增加的压力。那么怎样才能做到“提工资不违背降成本”?路径就是在增加工资的同时,使职工在单位时间内的生产效率同步提升。为此,必须拥有一支高素质的职工队伍。

职工素质;劳动力市场;错位失衡;破解应对

近年来,用工荒在浙江省的一些区域和行业愈演愈烈,一些中小型、尤其是劳动力密集型企业的用工短缺已成为常态。另一方面,劳动者找不到合适的工作也不少见。劳动力市场供需错位的现象较为突出。以上情况已成为制约浙江省制造业企业发展的短板。如何化解企业用工难和劳动者就业难这一矛盾?2016年7月,我们采用问卷与访谈调研相结合的方式,在全省11个地区发放企业问卷3000份,走访调研了几十家企业,与企业行政人员、工会干部以及普通职工进行了座谈,了解了他们的想法。

一、调查问卷中的五个数据

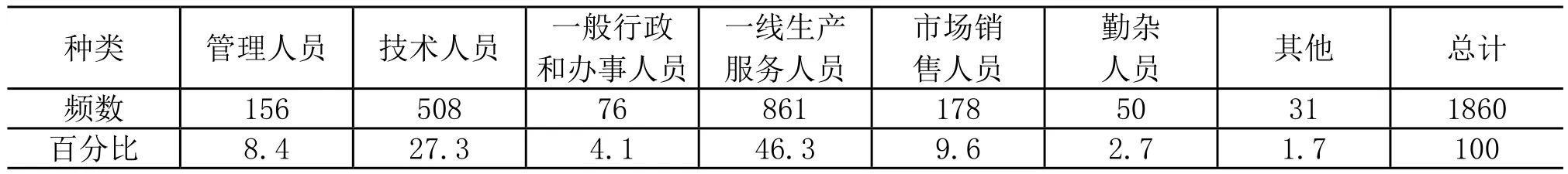

1.企业最需要什么样的职工

当问到“企业最需要哪类职工”时,46.3%的企业首先选择了“一线生产服务人员”,紧随其后的是“技术人员”,占比为27.3%。可见,企业对这二者的需求大大高于其他人员(见表1)。

表1 企业最需要哪类职工

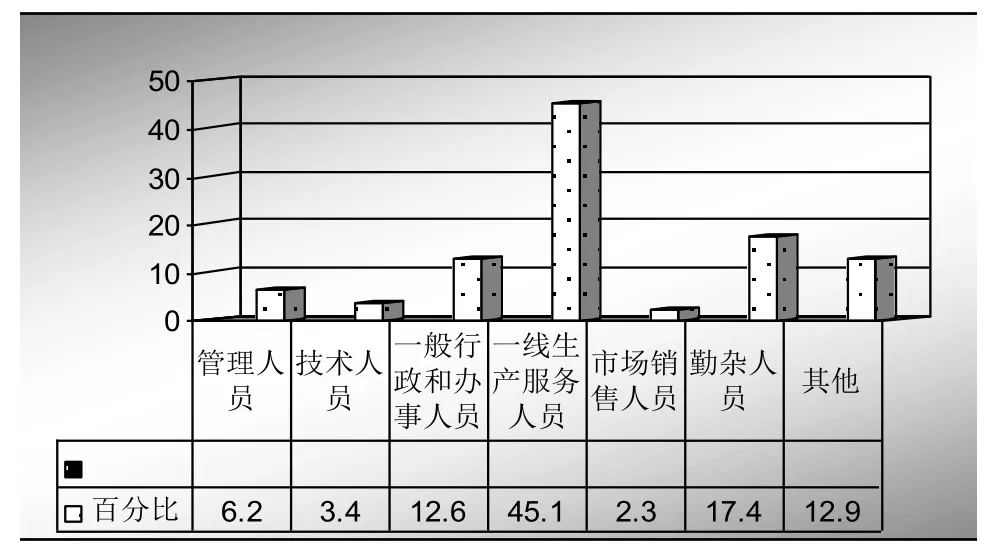

2.企业最难招到什么类型的职工

“一线生产服务人员”与“技术人员”还是名列前两位,占比都在35%以上(见表2)。

表2 企业最难招到的职工类型

3.企业招工困难的主要原因是什么

企业在面对“招工困难的主要原因”时,选择“找工作的人工资要求太高”和“符合要求的太少”占比最高,都在38%以上,远远高于其他选项(见表3)。

表3 企业招工困难的主要原因

4.企业会首先裁哪种职工

企业如果因为种种原因(比如经济下行、生产规模压缩、订单减少、机器换人等)要进行裁员,会首先考虑哪些种类的职工呢?有45.1%的企业把“一线生产服务人员”列为首选(见表4)。

表4 加工制造业企业如要减少人员首先考虑的种类

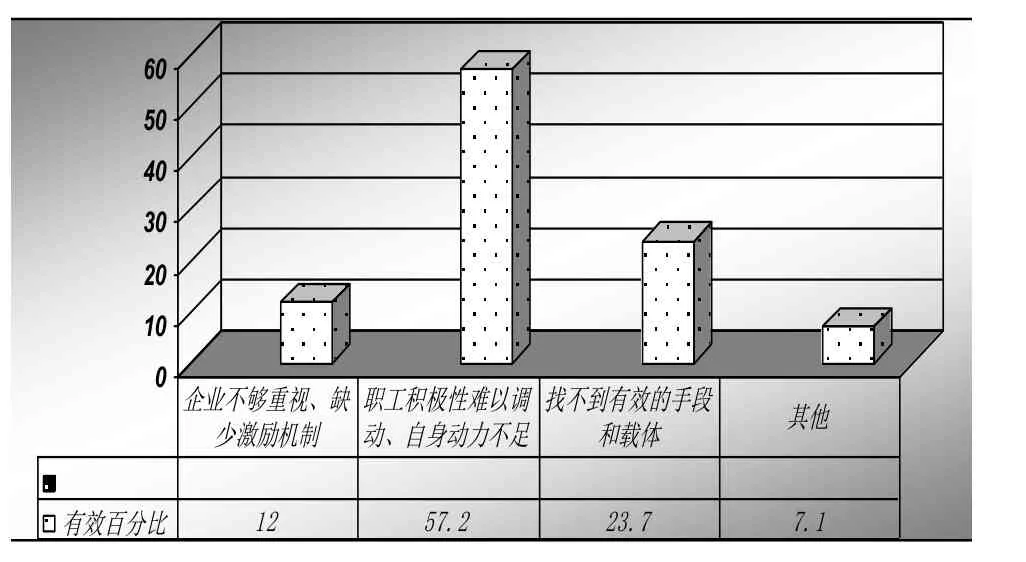

5.企业在提升职工素质中的主要障碍是什么

57.2%的企业首先选择了“职工积极性难以调动、自身动力不足”,“找不到有效的手段和载体”和“企业不够重视、缺少激励机制”位居其后(见表5)。

表5 加工制造业企业如要减少人员首先考虑的种类

二、“用工难”三对矛盾探析

1.最需要一线职工与首先裁掉一线职工

为什么一线工人最短缺?第一,这种情况是短期用工的并发症。企业之所以倾向于短期用工,主要有以下原因:企业由于接单量不足,再加上生产节奏不均衡,为了降低用工成本,于是采取了短期用工的形式;企业沿用过去劳动力市场供大于求时的作风,习惯于对劳动者旺季“召之即来”,淡季“挥之即去”;企业为降低用工风险,热衷于签短期合同甚至不签合同。这种短期用工形式影响了劳动者的工作状态,让劳动者没有安全感,感觉企业与自己的关系仅仅是利益关系,当有更好的发展机会时,离开企业就不会有任何迟疑。这种情况对企业发展十分不利,难以形成稳定的用工储备。第二,这种情况是企业用工不规范,甚至侵犯劳动者合法权益的结果。有的企业劳动环境较差、劳动强度大、劳动时间长、经常加班却不付加班费;有的企业不缴纳社会保险,不签订劳动合同;有的企业为了留人,采取收取押金、故意拖欠工资等违法手段;有的企业对职工重使用,轻培养,不重视企业文化建设,导致企业人情淡薄,缺少凝聚力[1]。处于弱势的劳动者争取合法权益时,往往也会考虑需要付出的时间、精力、金钱及并不乐观的结果,经过衡量很多人宁可换家企业工作,也不愿诉诸法律。第三,在浙江省制造业企业中,外来工人比例很大,在社保、住房、医疗、子女教育方面,他们很难享受与当地居民相同的待遇,倘若企业在工资待遇、就业环境和发展空间等方面不能满足他们的需求,要想吸引和留住外来务工人员就十分困难。第四,外来务工人员在城市生活的各项开支以及往返城乡的成本也在节节攀升,如果家乡经济发展,出现了就业机会,他们常常选择在家乡就业或创业。在访谈中,一些职工表示最大的愿望“就是能回到家乡工作和生活”。

企业最难招的是一线职工,可裁员时为什么又是一线职工首当其冲?这主要是因为在劳动密集型企业中一线职工的工作往往技术含量低,可替代性强,一旦经济不景气、企业生产规模压缩,受到影响的首先就是他们。职工对此也有深刻的感受(所以90%以上的职工都希望能够提高自身素质)。在调研时,也发现一些职工在选择企业以及在规划自身的职业生涯时,也会将“可取代性不大”当做条件之一。

2.想提升素质与没有积极性

相关调研数据表明,90%以上的职工都希望能够提高素质,但同时又有57.2%的企业在回答“提升素质遇到的最大障碍”时,选择了“职工积极性难以调动、自身动力不足”。这主要有以下四点原因。

第一,由于浙江省制造业企业技术含量总体比较低,为节约用工成本,降低用工风险,企业往往倾向于短期用工。一线职工往往未被纳入企业人力资源管理的范畴。特别是一些中小型民营企业面临较大的压力,只求职工能解决当前面临的问题,不注重提升职工素质,劳动者难以获得职业发展。再加上经济形势不稳定,企业往往觉得“提升素质”这种长远的规划增加成本,又对当前没有实际的帮助,因此似乎没有特别的必要。

第二,一些企业不注重内部人才的培养。特别是一些民营企业在内部人才培养机制上存在缺陷,比如用人唯亲、不放权也不让权,人才难以有上升的通道。如果遇到人才短缺,企业就会高薪去别的企业“挖人”。这种手段只能解决一时之需,而不能解决民营企业在快速成长中对人才的根本需求。

第三,企业担心关键技术外泄。企业产品的关键技术一般来讲复杂程度不会太高。在这种情形下,一般都是老板或者“自己人”才可以掌握核心技术,以防职工获得技术后另起炉灶与自己形成竞争关系。由于企业时刻担心职工在将来会成为自己的竞争对手,也就不可能真正去提升职工的技术技能[2]。

第四,工人积极性不高的原因是“心有余而力不足”。职工在访谈中,往往表达出一种无奈“想提升技能素质,但不知应该怎么做”,“想提升技能素质,但没有精力、财力和时间”。这种心态又与企业“找不到有效的手段和载体”和“不够重视、缺少激励机制”相互关联。一些工人直言:“搞培训影响上班挣钱,也妨碍做家务和正常休息。况且我也没打算在这行干一辈子。”

3.工资要求高与符合要求少

工资是高还是低,企业与职工由于看问题的角度不同,感受是不一样的。企业认为工资高,是把职工的工资与以前相比。以前,有大量劳动者进城,企业总能用低的价格雇用劳动者,今天似乎已习惯成自然了。而职工认为工资低,主要是与现实的生活成本比照。根据北师大教授钟伟计算,最近20年,工资上调除了能与因受国家调控的粮食价格上涨基本持平外,完全赶不上物价、房价和教育卫生的上涨幅度。如今,在生活总体水平提高,物价水平上涨过快的背景下,原先的工资恐怕就难以雇到今天的劳动者了。我们认为,造成“工资要求高”与“符合要求少”主要有以下原因。

第一,企业职工双方心态都不成熟。企业以追求利润最大化为目标,采取降低成本的措施,往往忽视职工在薪资待遇、职业发展、保险福利等方面的诉求[3]。就劳动者来说,如今80后、90后已逐渐成为职工队伍中的主体,其中大多是独生子女,他们的受教育程度以及择业观都与前辈有很大不同,他们在求职时往往更重视个人的发展前景,以及岗位的轻松度,对薪资、福利工资期望值也较高,加之自身定位不够清晰,于是就形成了供给与需求的矛盾。

第二,企业在经济下行的背景下,负担确实较重。仅以提高工资来缓解“用工荒”,必然导致成本的上升,使其负担进一步加重。浙江省制造业的主要产品在国际产业链尚处于低端位置。产品附加值低,缺乏核心竞争力,而且也少有产品定价权,利润较低,增加工资对企业也较为困难。

第三,企业认为职工“符合要求少”,主要是由于前文谈到的企业短期用工等原因。熟练职工留不住、新职工技术不熟练,一些“符合要求”的职工,对劳动环境等自然也就要“挑挑拣拣”。同时,由于企业往往将薪酬定在一个较低的水平上,这样就排除了薪资要求较高、具有熟练技能的应聘者,能留下来的多是对工资要求不高、技能素质相对较低的劳动者。“符合要求少”就在情理之中了。总之,企业面临着两难的选择:不提高工资,就抢不到符合要求的工人;增加工资,又势必增加成本,利润降低。劳动者也面临两难:如果一味眼高手低,条件差的不愿干,条件好的又干不了,自然难以与企业 “牵手”成功。在当前社会快速进步、企业转型升级的背景下,劳动者如果不能提高自身素质,这个因果循环难以解开。

三、解决问题的路径思考

企业要留住工人,就面临着工资成本增加的困惑。那么怎样才能做到“提工资不违背降成本”?手段就是在增加工资的同时,使工人在单位时间内的生产效率同步提升。要实现这个目标,途径就是自动化技术的应用以及与之配套的高素质职工队伍,才能在企业内部形成“提高劳动生产率—增加员工薪酬—提升员工队伍素质”的良性循环。温岭市鲁溪密封件有限公司总经理郭华女士向我们介绍:“在机器普遍应用的背景下,再加上员工具有较高的责任心和技术水平,可以从过去一人一台机器,发展到如今的一人十台机器,所以就算工资提高一倍,其成本不会比过去高,职工工资随着劳动生产率的提高而提高。实现了企业和职工的双赢。”

1.营造和谐劳动关系,为职工素质提升创造条件

第一,要建立完善的劳动规章制度。劳动规章制度是为维护企业和员工合法权益、规范企业和员工双方行为而制定的制度,企业和劳动者必须共同遵守。劳动合同和集体合同的内容是否详尽完善,以及履行状况如何,是奠定和谐劳动关系和规范用工的法律基础,直接影响企业劳动关系和谐与稳定。

第二,要为劳动者提供健康安全的劳动环境。所谓“没有安全就没有效益,没有安全就没有稳定,没有安全也留不住人才”。 随着社会进步和生产的发展,人们对安全生产和劳动保护的关注和要求也日益提高,管理者应竭力在企业中营造安全生产的工作氛围,要严格遵守劳动保障、安全生产的法律法规,规范用工行为,杜绝侵犯员工合法权益现象的发生。企业还要致力于改善员工的生产生活条件,建设独具特色的企业文化,让员工的工资福利待遇随着企业效益增长而增长,增强员工的归属感,为企业吸引并留住员工。理论与实践都已证明,安全健康的生产生活环境不仅是一种经济增长因素,同时还是留住人才、提高企业凝聚力的重要保障。

第三,要关注员工的职业发展。随着经济社会的高速发展、科技水平的不断进步以及劳动力素质的不断提升,劳动者除了最基本的生存需求之外,还有着更高的追求。他们在自身素质、技能得到提升的同时,也迫切希望自己的职业生涯能有一个更好的规划。在走访调研中,许多职工被问到需要不需要有“人生规划”时,往往脱口而出的是“应该有”“必须有”。随着工作年限的增加,技术技能人才也需要职位的提升和职业的发展,企业应当为他们提供完整、可行的职业规划发展道路,这对劳动关系的稳定至关重要。

2.健全职业培训制度,更好发挥企业的主体作用

本次职工问卷调查数据显示,制造业企业员工对企业培训的满意度中“很满意”占比为27.8%,“较满意”为38.1%。当问到“企业是否重视提高职工技能素质”时,“很重视”仅为18.6%,“比较重视”为52.7%。我国企业每年投入再学习支出占企业薪资总额的不到0.5%,而在国外,企业的支出最低为3%。部分企业“急功近利”,只顾眼前,吝啬培训经费的投入。我国《劳动法》明确规定,要将员工工资总额的1.5%用于培训,并当做员工福利的一部分。作为企业来说,培训固然需要花费部分的资金,然而它回报给企业的却更多。进行员工培训可以增强其业务技术素质和科学文化素质,还能激发其主人翁责任感。另外,在2000多份的企业问卷中,有57.2%的企业认为“提升员工素质的主要障碍”是“职工积极性难以调动、自身动力不足”。职工的培训学习积极性之所以难以调动,与没有完善、合理的培训机制密切相关。培训效果与个人的利益没有挂钩,即“学与不学一个样”“学好学坏一个样”。因此,要提高职工的学习积极性,就必须建立和完善竞争激励机制,制定相应的分配、用人和奖励政策。比如建立“先培训后上岗”“能者上、庸者下”“岗效结合”等制度,完善岗位技能工资制,制定培训考核管理办法等,形成“岗位靠竞争,竞争靠技能”的动态育人、用人机制。如此才能调动员工钻业务、学技术、练技能以及勤奋学习的积极性。比如在瑞安塘下镇的嘉利特荏原泵业有限公司,每年投入培训经费50多万,班组以上出国培训200多人次,每年至少进行一次全员培训。此外,还有学历提升激励机制、合理化建议的评审奖励机制、改善创新机制以及技术比武等。由此在企业内部形成刻苦钻研,掌握新知识、新技术,不断创新创优的氛围。

3.增进学校企业合作,充分发挥彼此的资源优势

企业可以整合资源,着力开展“委托式”“基地式”和“订单式”培训,不断提高职工的技能水平。企业应主动和相关的培训机构、学校合作,建立实训基地,提出培训人才需求,邀请专家讲课,也可以组织经验丰富的技术工人授课,提高职工的理论素质以及操作能力。浙江畅尔智能装备股份有限公司就与丽水学院合作开办大专班,提升职工学历层次。宁波方太集团的“青松计划”为职工进行“工匠精神”的启蒙教育。宁波中银电池有限公司成立了自己的企业管理学院,为企业培训了许多在职人员和未来职员。浙江晨龙锯床股份有限公司与人保厅合作开办“钳工班”,提升职工的专业水平。再比如一些有条件的企业还根据本行业的特点和要求,建立起诸如“职业技能鉴定站”“博士后工作站”,为生产操作层的职工进行技能鉴定,为技能操作人员的等级晋升铺设了一条畅通的成长通道。温岭大溪镇的新界泵业集团股份有限公司,早在2010年就与江苏大学合作,建立了“浙江省博士后工作站”,培养出了自己的博士后。一些企业还落实了“首席员工制”,也培育出了一批高素质、高技能的创新人才,促进了职工科技创新成果在生产中的转化,加快了企业的技术进步和发展。上述种种都为企业起到了留才、育才的效果。

[1]陈莉娜.后金融危机时期的企业用工问题探索[J].技术与市场,2011(7):430.

[2][3]王惠娟.对影响中小型民营企业用工因素的分析[J].边疆经济与文化,2015(6):20-22.

[责任编辑:郭 铁]

Improving Staff Quality to Crack the Structural Imbalance in Labor Market——Based on the Investigation and Analysis of Manufacturing Enterprises in Zhejiang

LU Ming

(Zhejiang Cadres’ School of Provincial Federation, Hangzhou 310012, Zhejiang Province, China)

In recent years, the supply and demand of the labor market dislocation, structural imbalance in some areas and industries in Zhejiang province is more prominent, and it becomes a short board which affects the healthy development of the manufacturing enterprises in the province. To retain employees, enterprises face increasing pressure on labor costs. To raise wages at the same time to reduce the cost, workers must improve the efficiency of production in unit time. To this end, we must have a high-quality workforce.

staff quality; labor market; dislocation and imbalance; crack

F249.26

A

1673-2375(2017)02-0067-05

2016-12-16

本文为浙江省总工会重点科研项目“2016年浙江省劳动关系调查研究”阶段性研究成果。

陆明(1962—),男,浙江临海人,本科,教授,浙江省总工会干部学校教研室主任,主要从事工会理论、民主管理及企业文化研究。