农民工的社会支持、社会参与和身份认同*

2017-04-05王晓莹罗教讲

王晓莹,罗教讲

(武汉大学 社会学系,湖北 武汉 430072)

农民工的社会支持、社会参与和身份认同*

王晓莹,罗教讲

(武汉大学 社会学系,湖北 武汉 430072)

农民工问题历来是党和政府高度重视的问题,他们的情感状况更是不容忽视;特别是他们身份认同状况,关系到他们融入城市社会的程度。基于2013年流动人口调查数据,立足于社会支持、社会参与的视角,探究对农民工身份认同的影响,可以得出:社会支持中的实际支持而非社交支持,对农民工的社会参与有显著影响;社交支持、实际支持和社会参与,均显著影响农民工的身份认同;社会参与是实际支持影响认同感的一个可能的中介变量。

农民工,社会支持,社会参与,身份认同

一、问题的提出

自20世纪80年代中后期开始,农民大规模进城务工经商[1],农民工因而成为理解当代中国经济社会发展的关键词之一。保障农民工权益、促使农民工融入城市社会,也成为当代中国最为重要的社会使命和社会政策的核心之一。2014年颁布的 《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出,到2020年,我国常住人口城镇化率要达到60%左右,户籍人口城镇化率要达到45%左右,要有序推进农业转移人口市民化,使符合条件的农业转移人口落户城镇。根据国家统计局的监测数据,2014年我国有1.68亿外出农民工,2015年全国农民工总量为2.77亿①国家统计局发布2015年农民工监测调查报告(全文) http://ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201604/28/t20160428_11007018.shtml。数量如此庞大的农民工群体的情感状况值得关注,尤其是他们的身份认同状况,这可能影响到他们是否能够在城市长久生活下去。在他们的世界中,他们认为自己是城里人还是农村人,是本地人还是外地人?什么因素会影响他们的身份认同?社会支持和社会参与能促进农民工对打工城市的身份认同吗?这些都是值得关注的、具有现实性的重要问题。

二、文献回顾和研究假设

德卢基认为,认同形成于特定的社会情景中,并通过社会的、心理的过程获得[2]。关于农民工的身份认同问题,学者们也已有所研究。王春光认为,新生代农村流动人口(上世纪90年代初次外出打工者)的社会认同,不同于第一代农村流动人口(上世纪80年代初次外出打工者):前者对制度性身份的认同在减弱,他们中有一些人开始试着去认同流入地社会,而他们对家乡的乡土认同更多包含着对亲人的感情[3]。崔岩认为,外来人口的“相对剥夺感”越强烈,对本地人身份的认同程度越低;社区融合程度越高,越有可能认同本地人身份;社会排斥越严重的地区,外来人口的本地认同程度越低[4]。陈映芳从“市民权”概念切入并指出,乡-城迁移者在城市中体验到的相对剥夺,往往会促使他们接受“农民工”的特殊身份;对“我们农民”身份的认同,可以视为他们自我保护的一种应对行为[5]。蔡禾和曹志刚指出,农民工的市场能力越强,越可能产生城市认同,对制度压力的感受越浅,越可能产生城市认同;对乡土社会网络依赖越少,对城市新生社会网络利用越多,越可能产生城市认同[6]。郑耀抚基于上海农民工个案研究认为,农民工在与外界的互动过程中形成了独特的身份认同,无论身在哪里,都是异乡,他们把自己界定为除了农民、城里人之外的第三重身份——“打工者”[7]。

客观地说,已有研究取得了一定成果,但也存在诸多不足:不少文章集中于理论探讨层面,缺乏数据支撑;定性研究由于样本数较少,很难在普遍意义上说明问题;即使是量化研究,也缺乏对全国代表性样本数据的分析;也少有研究对影响农民工城市认同的某一特定因素做深入、细致的分析。因之,本文从社会支持和社会参与视角,研究其对农民工身份认同的影响,有一定的学术价值和创新性。

范德普尔认为,社会支持包括社交支持、实际支持和情感支持。社交支持是指一起外出、拜访、吃饭逛街等社会交往活动,实际支持是指在生活中遇到困难时提供帮助,情感支持是指在情感上遇到问题时提供疏导、宽慰和咨询等的帮助[8]。公民参与,又称为公众参与或公共参与,指公民试图影响公共政策和公共生活的活动,公民参与不仅利于政治发展,而且有利于促进社会和谐[9]。

本文以社会支持和社会参与,作为身份认同的关键解释变量。众所周知,农民工是一个较为松散的群体,他们在打工所在地较少参与组织活动与社区活动;即使参与这些活动,也常常是由于日常私人交往促成的。因而,农民工的日常交往活动与遇到困难时的求助活动,可能会影响其社会参与。受数据的限制,在本文中,社会支持包括社会交往支持(日常交往)和实际支持(遇到困难时的求助活动),社会参与为社会组织参与和社区活动参与总和;社会支持和社会参与都是涉及农民工行为方面的内容,而身份认同则是涉及农民工情感方面的内容。本文试图分析农民工的行为是如何影响其情感的,即探究农民工的社会支持、社会参与对其身份认同的影响。

基于上述理解,本文提出以下假设:

假设1: 农民工的社会支持对其社会参与具有显著影响。

假设1a:非以农村网络交往为主的农民工的社会参与多于以农村网络交往为主的农民工。

假设1b:获取实际支持越多的农民工的社会参与越多。

假设2: 社会支持和社会参与均对农民工的身份认同有显著影响。

假设2a:非以农村网络交往为主的农民工较以农村网络交往为主的农民工更认同自己是本地人。

假设2b:获取实际支持越多的农民工,越认同自己是本地人。

假设2c:农民工的社会参与越多,越认同自己是本地人。

假设2d:社会参与既受社会支持的影响,又影响到身份认同,是一个可能的中介变量。

需要说明的是,上述假设都是在控制其它变量的条件下提出的。

三、数据、变量和方法

(一)数据

本文使用的数据是国家卫生计生委流管司于2013年组织实施的“流动人口社会融合专题调查”①本文的数据来源为国家卫生计生委流管司组织实施的“国家卫生计生委流动人口动态监测数据”,作者感谢上述机构提供数据,文责自负。,该调查在上海市松江区、江苏省苏州和无锡市、福建省泉州市、湖北省武汉市、湖南省长沙市、陕西省西安和咸阳市进行,采用PPS抽样,选取15-59周岁、在流入地居住一个月以上非本区(县、市)户口的流动人口进行调查,共获得有效问卷16878份。本文的研究对象是农民工,有效样本13864份。

(二)变量

1.因变量

本文使用的因变量是农民工的身份认同,即农民工是否认同自己是本地人。调查问卷中询问被访者认为自己现在已经是哪里的人,回答选项是“1是本地人,2是新本地人,3是流出地(老家)人,4不知道自己是哪里人”。本文将这四个选项合并成两项:即回答1和2选项者即为认同自己是本地人(认同本地人身份=1),而回答3和4者即为认同自己不是本地人(认同非本地人身份=0)。

2.关键自变量

本文的核心解释变量是社会支持和社会参与,社会支持包括社会交往支持和实际支持,社会参与包括社会组织参与和社区活动参与②为了研究社会支持和社会参与的关系,本文将社会参与作为因变量对社会支持进行回归。。社会交往支持是一个二分类变量,包括以农村网络交往为主和非以农村网络交往为主。

本文中的农村网络是指与农民工一起出来打工的亲戚和同乡,城市网络是指本地户籍亲戚、一起打工的朋友、本地户籍同事、政府管理服务人员和本地同学/朋友。本文认为,如果农民工在日常社会交往中的农村网络交往种类数超过城市网络交往种类数,则视为以农村网络交往为主;反之,则非以农村网络交往为主。

本文中的实际支持是指农民工在本地遇到困难时的求助对象种类数;社会参与是社会组织参与和社区活动参与的总和,社会组织参与是农民工参与本地组织的种类数,社区活动参与是农民工参与本地社区活动的种类数。

3.控制变量

基于数据的可及性和过往研究的发现[10],本文的控制变量有:年龄、性别、受教育程度、流动模式、城市收入等级、流动范围、居住时间(月)、家庭月收入、住房状况、本地语言熟练度、社会排斥感、老家困难状况、与本地人相处状况、与本地人文化差异和社会保障程度。

流动模式是基于婚姻状况、子女数量和现居住地产生的一个二分类变量,即是否举家流动。城市收入等级是基于这八个调查地区2012年的人均GDP产生的一个三分类变量,即高收入城市、中等收入城市和低收入城市;高收入城市包括无锡、苏州,中等收入城市包括长沙、上海松江区和武汉,低收入城市包括泉州、西安和咸阳③无锡和苏州市的数据来自2013年《江苏年鉴》,长沙市的数据来自2013年《湖南统计年鉴》,上海市松江区的数据来自2013年《上海年鉴》,武汉市的数据来自2013年《湖北年鉴》,泉州市的数据来自2013年《福建年鉴》,西安和咸阳市的数据来自2013年《陕西年鉴》。。流动范围是一个多分类变量,即跨省流动、省内跨市流动和市内跨县流动。住房状况是一个二分类变量,即是否在本市拥有自有住房。对“本地语言熟练度”进行如下赋分:不懂本地话=1,听得懂一些但不会讲=2,听得懂也会讲一些=3,听得懂且会讲=4;该变量在模型中作为连续变量使用,分值越高,代表本地话掌握越好。

调查问卷中询问被访者是否同意一些说法④这些说法包括:A我愿意与本地人做邻居;B我愿意与我周围的本地人交朋友;C我愿意融入社区/单位,成为其中的一员;D我对目前居住的城市有归属感;E我愿意自己或亲人与本地人通婚;F我觉得本地人愿意接受我成为其中一员;G我感觉本地人不愿与我做邻居;H我感觉本地人不喜欢/看不起外地人。,选项是“1完全不同意,2不同意,3基本同意,4完全同意”。本文首先对这8个题项进行因子分析,提取出2个公因子,其中一个为社会排斥感公因子,将属于该公因子的各题项标准化后求平均值,然后构建社会排斥感变量。

老家困难变量是将农民工在老家的操心事,包括老人赡养、子女照看、子女教育费用、配偶生活孤独、干活缺人手、家人有病缺钱治等进行加总,产生一个计数变量,代表遇到的困难总数,作为连续变量使用。

对“与本地人相处状况”进行如下赋分:来往很少=1,不融洽=2,一般=3,比较融洽=4,很融洽=5。该变量在模型中作为连续变量使用,分值越高,代表与本地人相处越融洽。

与本地人文化差异变量是把农民工与本地人的文化差异领域,主要包括饮食习惯、服饰着装、卫生习惯、节庆习俗、人情交往、观念看法等进行加总,产生一个计数变量,代表文化差异程度,数值越大,代表差异越严重。

社会保障程度是把农民工在本地的社会保障,包括城镇养老保险、城镇职工医保、城镇居民医保、商业医保、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金等进行加总,产生一个计数变量,代表社会保障程度,数值越大,代表社会保障程度越好。农民工获得的社会保障数量越多,意味着其面临的政策制度环境越宽松[11]。

(三)统计分析方法

社会参与是计数变量,它作为因变量时,由于分布过度离散,因此使用负二项式回归模型而不是泊松模型或OLS模型[12][13][14];同时,它们均有大量0值存在,即大量农民工没有参加任何社会组织和社区活动,所以本文使用零膨胀负二项式回归模型。

身份认同作为因变量时,是二分类变量,因此适用Logistic模型,同一样本点的农民工的身份认同可能相互关联,本文使用多层Logistic模型,将数据分为两层:个体为第一层,样本点为第二层。

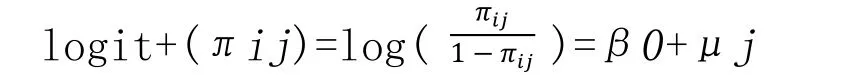

本文首先使用无条件空模型,以判断是否需要使用多层模型,身份认同的多层Logistic无条件空模型方程为:

πij代表j样本点i个体认同自己为本地人的概率,β0代表总平均数,是固定效果部分,μj代表随机效果,它解释样本点的随机变异。结果表明①由于文章篇幅所限,这里没有将多层模型的检验结果展示出来。,对于同一个样本点的农民工而言,他们的身份认同具有很大的相似性;对于不同样本点的农民工而言,他们的身份认同具有很大的差异性。因此,采用多层模型技术,在模型中加入样本点随机变量可以改善模型的拟合度,有助于提高参数估计度的精确性。

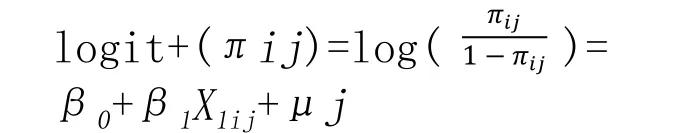

然后使用随机截距模型,即允许每个样本点有自己的截距,身份认同的多层Logistic随机截距模型方程为:

β0是截距,其数值因社区而随机变化,xlij是农民工个体特征变量,β1是其系数,μj 是多层模型的标志,它表示没有被观察到的样本点特征,这些特征为同一样本点内所有农民工所共有。

四、农民工身份认同及其影响因素分析

(一)农民工的社会支持、社会参与和身份认同现状

1.农民工的社会支持

农民工的社会支持包括社会交往支持和实际支持。从社会交往支持来看,农民工与一起出来打工的亲戚、同乡交往的比例均超过70%,与其他一起打工的朋友交往的比例超过60%,而与其他人交往的比例均不超过30%。经过汇总发现,约1/3的农民工以农村网络交往为主(见表1)。

表1 农民工在本地与相关人员的来信情况

从农民工的实际支持状况来看,农民工在遇到困难时,求助最多的对象是一起出来打工的亲戚、同乡和其他一起打工的朋友,均超过50%;而行政执法部门人员成为农民工最不愿意求助的对象(见表2)。

表2 农民工遇到困难的求助状况

2.农民工的社会参与

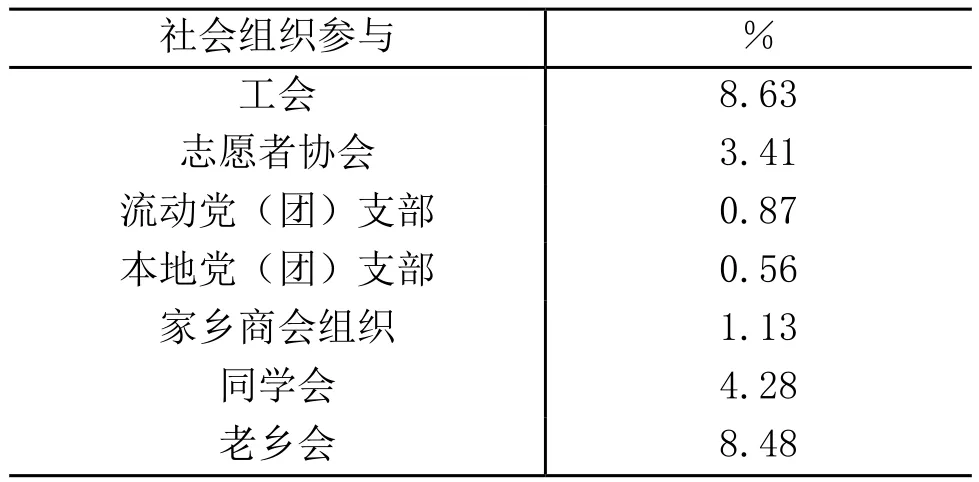

农民工的社会参与包括社会组织参与和社区活动参与两个方面。总体来看,农民工参与社会组织的比例比较低,均不超过10%,主要参与的社会组织是工会和老乡会,入党的比例最低(见表3)。

表3 农民工社会组织参与状况

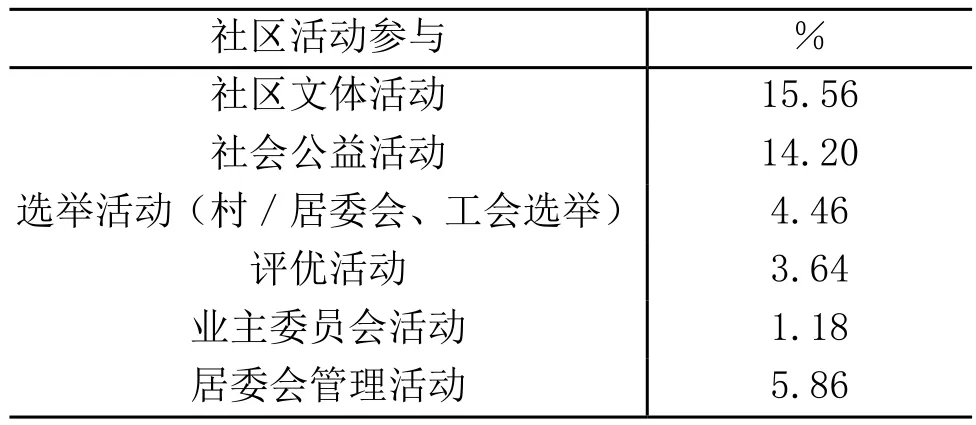

农民工的社区活动参与比例不高,主要集中在社区文体活动和社会公益活动两方面,均在15%左右;参与业主委员会活动的比例最低,在1%左右(见表4)。

表4 农民工社区活动参与情况

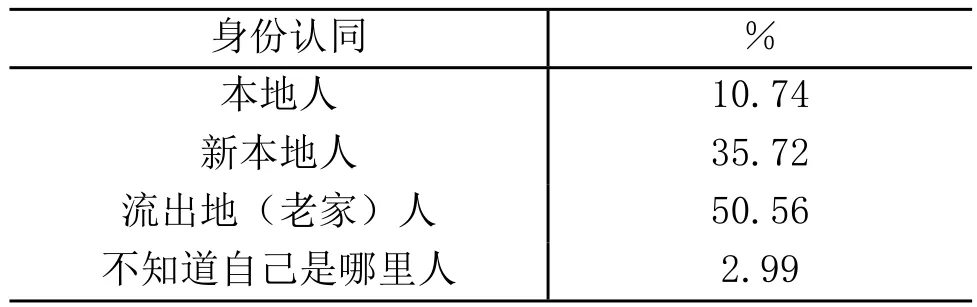

3.农民工身份认同

有超过1/3的农民工认为自己是新本地人,而仍然有半数的农民工认为自己是流出地人,这部分农民工可以看作是“回归型”农民工。不知道自己是哪里人的农民工比例很低,这部分人可以看作是“摇摆型”农民工,他们的身份认同呈现出模糊性和不确定性,他们是心灵上漂泊的人(见表5)。

表5 农民工的身份认同状况

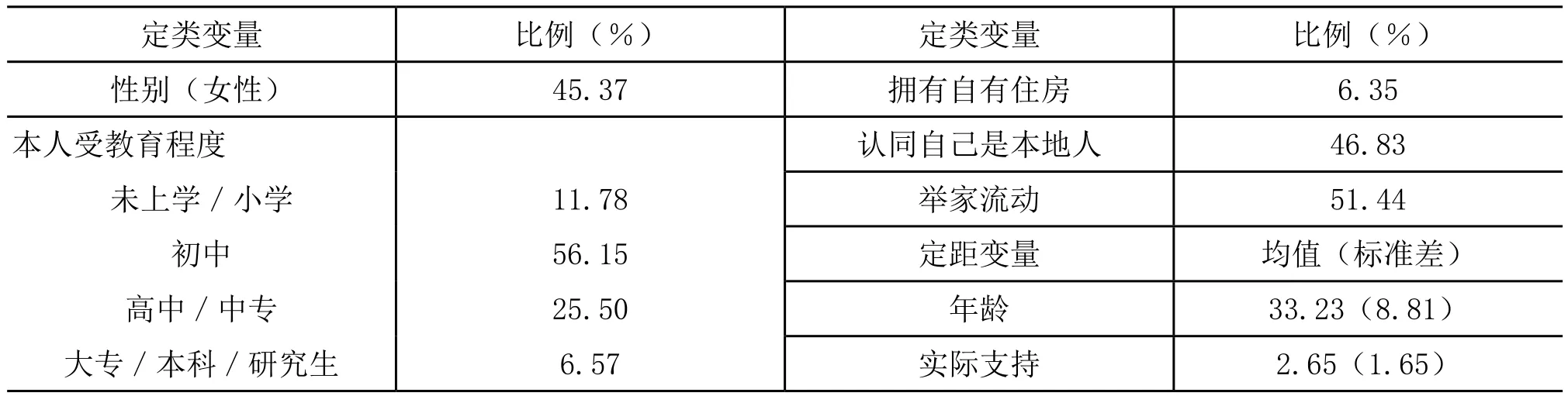

(二)进入模型的变量的描述性统计

表6列出了本文模型中使用到的分类变量的百分比和连续变量的均值和标准差,有效样本是10230人。女性农民工占45%,56%的农民工是初中文化程度,农民工年龄平均33岁,以农村网络交往为主的农民工占41%,举家流动的农民工占51%,农民工在中等收入等级的城市中打工的最多,其次是低收入城市,54%的农民工跨省流动打工,仅有6.4%的农民工拥有自有住房,47%的农民工认为自己是本地人(含新本地人),其它变量的分布情况见表6。

表6 单变量的描述性统计表 (N=10230)

表6 单变量的描述性统计表 (N=10230)

(三)农民工社会支持、社会参与和身份认同的回归模型分析

为检验本文提出的研究假设,首先将社会参与作为因变量对社会支持进行回归分析,然后将社会支持和社会参与作为解释变量,将身份认同作为因变量建立回归模型。

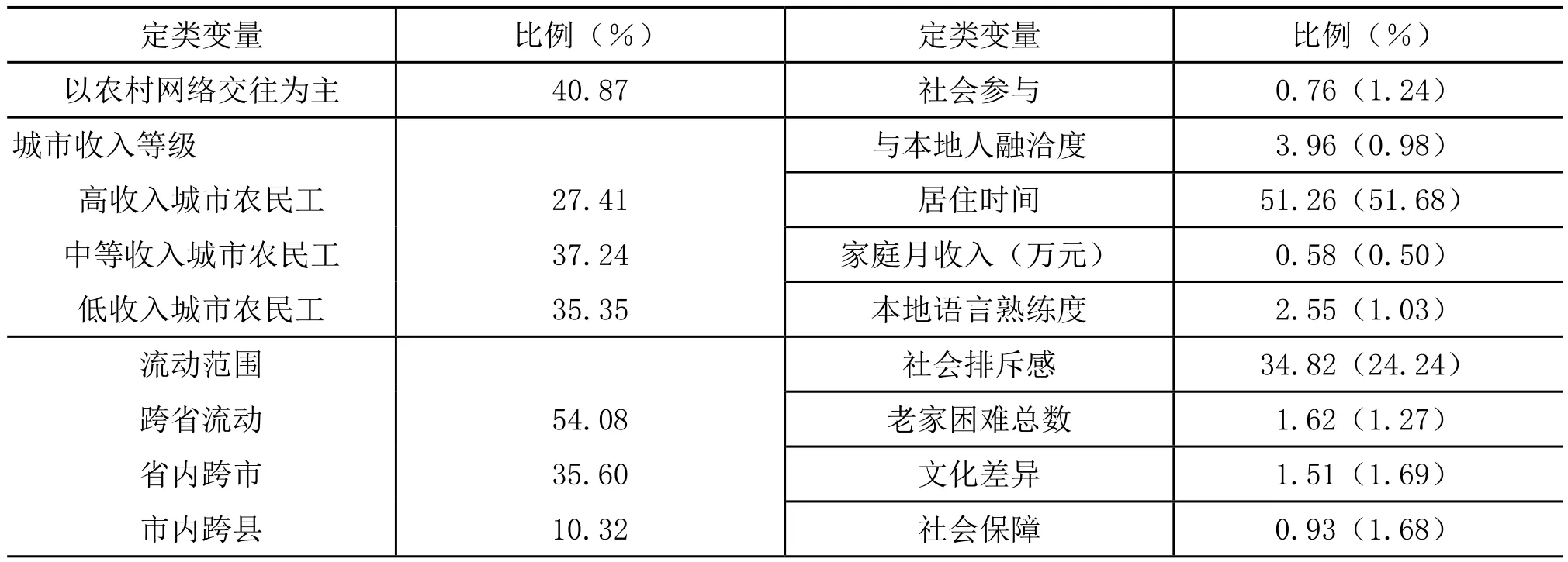

表7 农民工社会参与的零膨胀负二项式模型分析

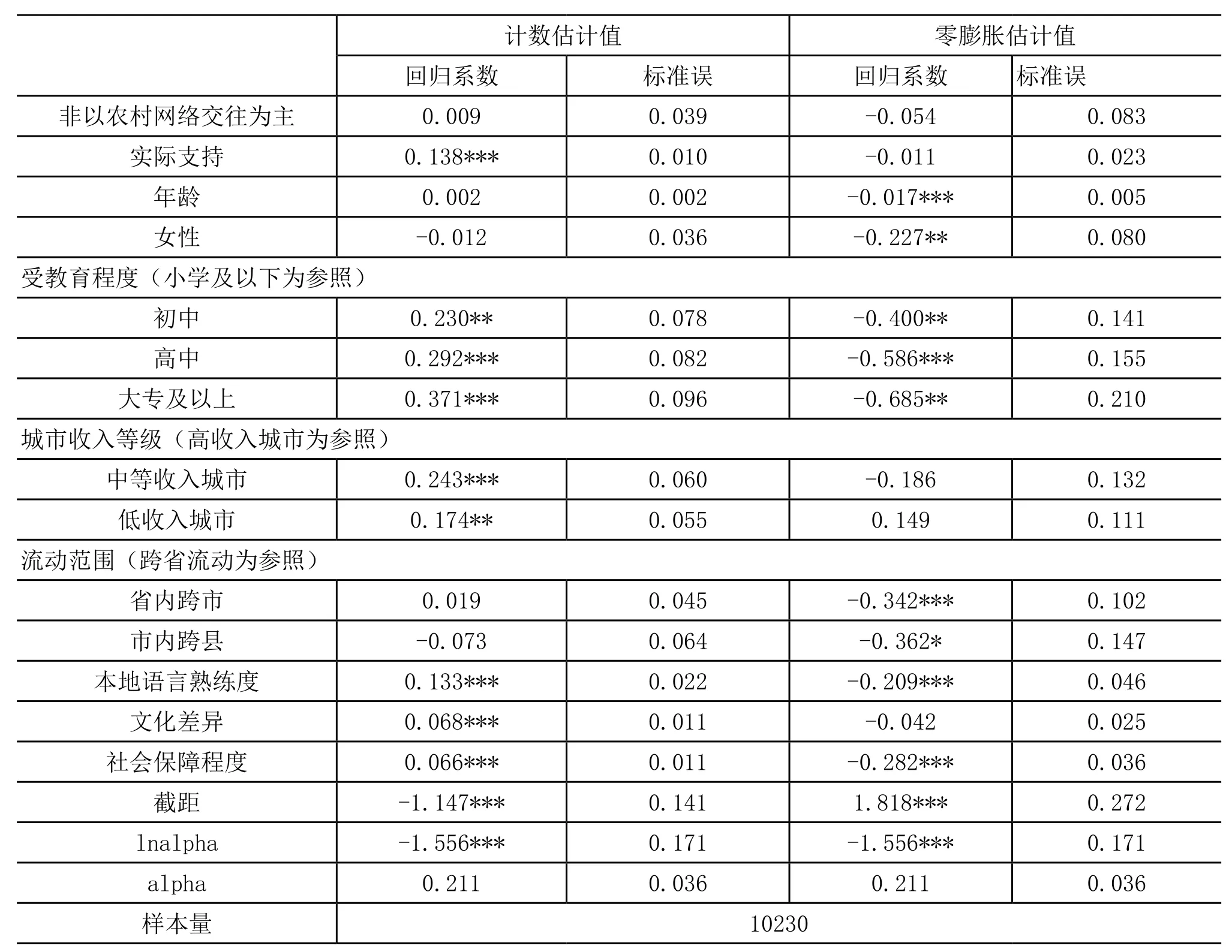

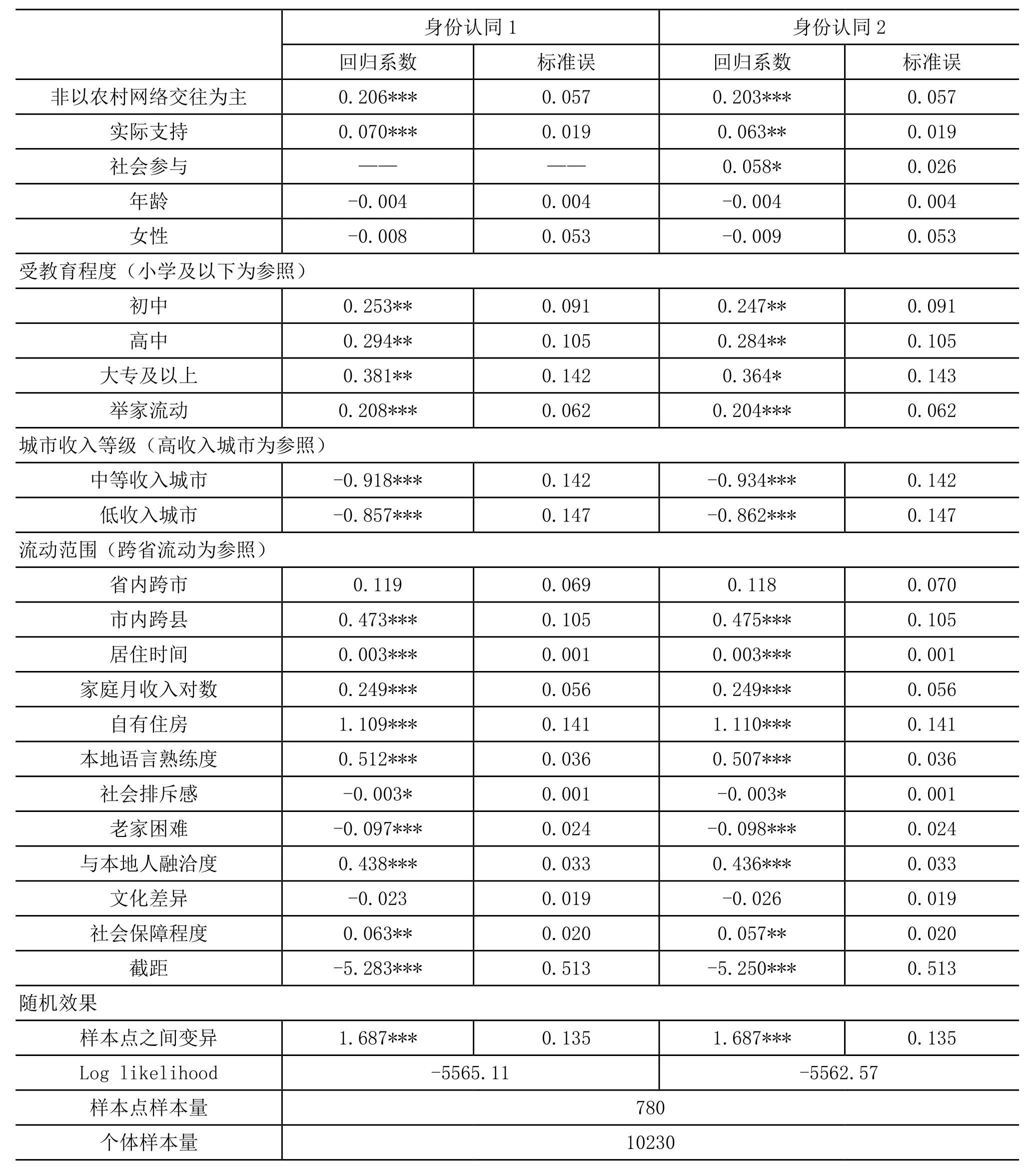

表8 农民工身份认同影响因素的多层logistic模型分析

表7是农民工社会参与的零膨胀负二项式模型分析结果,在控制其它变量的情况下,非以农村网络交往为主的农民工的社会参与数量与以农村网络交往为主的农民工没有显著差异,假设1a未得到验证;获取实际支持越多的农民工的社会参与也越多,假设1b得到验证。

在控制变量中,年龄对社会组织参与的增加没有显著影响,农民工随着年龄的增长,社会参与的过度0值(没有社会参与)的发生比显著下降。男性农民工与女性农民工在社会参与量上没有显著差异,但女性农民工社会参与的过度0值的发生比显著低于男性。受教育程度越高,农民工的社会参与越多,没有社会参与的发生比越低。中等收入城市和低收入城市农民工的社会参与显著多于高收入城市。省内跨市和市内跨县流动的农民工没有社会参与的发生比显著低于跨省流动的农民工。本地语言越熟练的农民工的社会参与越多,没有社会参与的发生比也越低;与本地文化差异越大的农民工的社会参与越多,社会保障程度越高的农民工的社会参与越多,没有社会参与的发生比也越低。

表8是农民工身份认同影响因素的多层logistic模型,与模型1相比,模型2控制了社会参与变量。模型2中,在控制其它变量的情况下,非以农村网络交往为主的农民工较以农村网络交往为主的农民工更认同自己是本地人,假设2a得到验证。获取实际支持越多的农民工越认同自己是本地人,假设2b得到验证。社会参与对农民工的身份认同也有显著影响,即农民工的社会参与越多,越认同自己是本地人,假设2c得到验证。在表7的社会参与模型中,社会交往支持对社会参与没有显著影响,但实际支持对社会参与有显著影响。表8的身份认同模型显示,在没有控制社会参与的情况下,实际支持对身份认同有显著影响;控制社会参与变量后,实际支持对身份认同仍然有显著影响,但影响程度稍有降低。根据巴伦和肯尼的观点[15],确认中介变量需要满足三个条件:(1)自变量对中介变量有影响,(2)自变量对因变量有影响,(3)在(2)的检验模型中引入中介变量后,自变量对因变量的影响程度降低或者消失,同时中介变量对因变量依然存在影响。可以推断,社会参与是农民工的实际支持影响身份认同的一个中介变量,由于社会交往支持对农民工的社会参与没有显著影响,社会参与并不是社会交往支持影响农民工身份认同的一个中介变量,因此假设2d部分得到验证。

在表8的控制变量中,年龄、性别、与本地人的文化差异这三个变量对农民工的身份认同没有显著影响。受教育程度越高,越认同自己是本地人;举家流动的农民工较非举家流动的农民工更认同自己是本地人;与在高收入城市打工的农民工相比,中等收入城市和低收入城市的农民工更不认同自己是本地人;与跨省流动的农民工相比,市内跨县流动的农民工更认同自己是本地人,也就是说,离家越远,越不认同自己是本地人;在打工地居住时间越久,越认同自己是本地人;家庭月收入越多的农民工,越认同自己是本地人;在本地拥有自有住房的农民工较没有自有住房的农民工更认同自己是本地人;对本地语言越熟练的农民工越认同自己是本地人;社会排斥感越强的农民工越不认同自己是本地人;老家困难越多的农民工越不认同自己是本地人;与本人相处越融洽的农民工,越认同自己是本地人;在本地获得社会保障越多的农民工越认同自己是本地人,说明打工城市的制度安排对农民工的身份认同有显著影响。

五、结论与讨论

通过使用零膨胀负二项式模型和多层Logistic模型对本文的数据进行统计分析,可得出以下结论:

第一,获得实际支持越多的农民工,其社会参与越多。有更多的实际求助对象为农民工的社会参与提供了平台和渠道,是他们与城市社会沟通的渠道,也是他们了解、认识城市社会的机会。

第二,非以农村网络交往为主的农民工较以农村网络交往为主的农民工更认同自己是本地人。农民工的日常社会网络中如果有更多的城市人,对于他们增进对城市的了解和认同大有裨益,本文数据分析也验证了这一点。

第三,获取实际支持越多的农民工越认同自己是本地人。农民工在本地遇到困难时,有很多的求助对象可以提供给他们帮助,则农民工会感受到来自城市的温暖和安慰,进而增进其本地身份认同。

第四,社会参与越多的农民工越认同自己是本地人。社会参与是农民工与城市社会连接的一个通道,是他们介入城市社会的途径。

第五,社会参与是农民工的实际支持影响身份认同的一个中介变量,农民工的实际支持部分地通过社会参与作用于身份认同,这一点与农民工的社会交往不同,因为农民工的社会交往并没有影响到其社会参与,至少本文的数据验证了这一点。

本文的发现具有的政策意涵在于:农民工不能只在自己的圈子里交往,扩大农民工跨群体的异质性交往有助于他们的本地身份认同,给予农民工遭遇困难时的实际支持有助于他们的社会参与和本地身份认同,而社会参与又会增强本地身份认同。

本文研究的身份认同是一种单一身份认同,即农民工是否认同自己是本地人;而在现实生活中,农民工群体中也存在着双重身份不认同的现象,指的是农民工不认同自己是流出地(老家)人,他们或许在城市出生,或许很小就离开老家跟随父母外出打工,他们对老家没有什么感情,只是户籍在老家,同时他们也不认同自己是本地人,由于各种社会制度的限制,以及农民工相对较低的社会地位,使得他们生活在家庭和亲属关系的圈子中,和本地市民交往较少。由于本研究所使用的问卷未提供双重身份不认同的选项,所以本文无从获得相关数据,只有留待今后进行研究。

[1]李培林.流动民工的社会网络和社会地位[J],社会学研究,1996(4):42-52.

[2] MICHAEL DELUCCHI. Self and identity among aging immigrants in the joy luck club[J]. Journal of Aging and Identity. 1998(2): 59-66.

[3]王春光.新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系[J],社会学研究,2001(3):63-76.

[4]崔岩.流动人口心理层面的社会融入和身份认同问题研究[J].社会学研究,2012(5):141-160.

[5]陈映芳.“农民工”:制度安排与身份认同[J].社会学研究,2005(3):119-132.

[6]蔡禾,曹志刚.农民工的城市认同及其影响因素——来自珠三角的实证分析[J].中山大学学报(社科版),2009(1):148-158.

[7]郑耀抚.青年农民工的城市生活体验与身份认同[J],当代青年研究,2010(3):11-14.

[8] MART G M VAN DER POEL. Delineating personal support networks[J]. Social Networks, 1993(1):49-70.

[9]胡康.文化价值观、社会网络与普惠型公民参与[J].社会学研究,2013(6):120-143.

[10]杨菊华.中国流动人口的社会融入研究[J],中国社会科学,2015(2):61-79.

[11]李培林,田丰.中国农民工社会融入的代际比较[J],社会, 2012(5):1-24.

[12] PATRICK T BRANDT, JOHN T WILLIAM, BENJAMIN O FORDHAM & BRIAN POLLINS. Dynamic models for persistent event count time series[J]. American Journal of Political Science, 2000(4):823-843.

[13] A COLIN CAMERON & PRAVIN K TRIVEDI. Regression analysis of count data[M]. Cambridge: Cambridge University Press(1998):1-566.

[14] GARY KING. Statistical models for political science event counts: Bias in conventional procedures and evidence for the exponential poisson regression model[J]. American Journal of Political Science, 1988(3):838-863.

[15] R M BARON& D A KENNY. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1986(6):1173-1182.

[责任编辑:卫 风]

Social Supports, Social Involvements and Self-Identity of Rural-Urban Migrants

WANG Xiaoying, LUO Jiaojiang

(Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei Province, China)

Rural-urban migrant issues are always attached great importance by the Party and government. The emotions of the migrant workers cannot be ignored, especially their self-identity which refers to their integration into the urban society. It is of some creativity that researching the effect factors of the self-identity of rural-urban migrants from the perspective of social supports and social involvements. On the basis of the analysis of individual data from the 2013 survey of the assimilation of the floating population, we conclude that instrumental support, not social interaction support, exerts a significant influence on social involvements of rural-urban migrants; social interaction support, social instrumental support and social involvements influence rural-urban migrants’ self-identity significantly; social involvements may be a possible mediating variable between instrumental support and self-identity of rural-urban migrants.

rural-urban migrants; social support; social involvement; self-identity

D633.1

A

1673-2375(2017)02-0010-09

2016- 11-20

本文为2013年教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“户籍限制放开背景下促进农民工中小城市社会融合的社会管理和服务研究”(项目编号:13JZD018)的研究成果。

王晓莹(1982—),女,山东滕州人,武汉大学社会学系博士研究生,主要研究方向为劳工研究;罗教讲(1956—),男,湖南新化人,教授,博士,武汉大学社会学系博士生导师,主要研究方向为社会发展研究。