初中生数学应用意识的培养途径

2017-03-31张秋莲

张秋莲

【摘要】本文论述在初中数学课堂教学中教师从寻觅“兴奋点”,摸准“关联点”,扣住“生发点”,把握“参与点”,厘清“延伸点”五个方面展开分析,探寻培养学生应用意识的有效途径。

【关键词】初中数学 应用意识 应用兴趣 应用建模 应用拓展

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2017)02A-0041-02

数学应用意识的培养是学生获得数学长期可持续发展的重要动力源泉,能有针对性地帮助学生学会用数学的眼光观察事物、从数学的角度分析问题,对培养学生数学思维的独立、求异和创造性具有积极的推动作用。因此,在数学课堂教学实践中,教师要将培养学生的数学应用意识提升到足够的高度,突破传统教学中反复训练、机械重复的桎梏,从学生的学习心理与学科特点出发,激发学生在遇到现实问题时能灵活运用数学知识、思想以及方法等来尝试解决,做到数学学习“学而有用”“学而能用”,从而适应社会高速发展的需要。本文结合笔者在初中数学课堂教学实践中的一些尝试与思考,谈一谈在培养学生数学应用意识方面的点滴体会,以飨读者。

一、寻觅“兴奋点”,激发学生应用兴趣

激发学生的应用兴趣,是培养学生数学应用意识的首要环节。只有当学生对数学应用具有强烈的兴趣和浓厚的热情时,他们才能在数学应用实践过程中投入更多的精力,渴望了解它,潜心钻研它,反复玩味它。为此,教师要充分挖掘数学教学内容中的内涵,结合学生的身心特点和兴趣倾向,将原本抽象的概念、枯燥的原理转变为有趣的典故、生动的案例等,并合理运用多媒体辅助手段进行教材的二次开发,使得学习内容贴合学生的“兴奋点”,让学生带着高昂的热情展开分析、比较、推理,为发展学生的应用意识提供充沛的内驱力。

如在教学人教版数学七年级上册《求代数式的值》一课时,教师从学生的身边实际出发,结合前期学校排球比赛中本班取得第二名的优秀成绩这一现实素材,设置了这样的问题情境:为了迎接本次学校运动会,学校要求初中三个年段各添置一批排球,每班配2个,年段另外留10个。假设某个年段有n个班,总共需多少个排球?这样的问题情境唤起了学生对运动会场景的回忆,促使他们在兴奋的情绪中展开探究。在得出代数式(2n+10)的基础上,教师又出示问题:学校七、八、九年段各有6、8、7个班,则各应添置多少个排球?进一步帮助学生理解需要添置的排球总数,是随着班数的确定而确定的,从而为发展学生的数学应用意识奠定了充分的情感基础。

二、摸准“关联点”,引入现实应用问题

数学不仅有着紧密的内部联系,更是与现实世界有着千丝万缕的关联。在培养学生数学应用意识的过程中,摸准这些知识的“关联点”,引领学生走进亲身经历的现实而不是生造的虚假现实,是促进学生数学应用意识发展的有效途径。在引入现实应用问题时,教师要从有利于学生体会数学应用价值的角度出发,让学生经历发现问题、分析问题、解决问题以及验证并获得结论的全过程,努力避免出现生硬、老套的现实问题情境,让现实应用问题能够紧扣时代脉搏,贴近学生实际,使学生情不自禁地融入探究活动中。

如在教学《科学计数法》一课时,为了让学生掌握用科学、合理的方法表示大数,教师以现实生活为素材,为学生提供各方面的数据信息。为了能够引发学生的关注,教师紧扣社会热点,以“最美野長城被抹平”这一新闻为载体,出示了辽宁绥中的小河口长城,近期被被白灰抹平,原本的古道幽径成了平缓的道路这一信息。以此为突破口出示背景信息:“国家文物局2009年4月公布了明长城墙体总长度,约为8851800米,除去2000000多米自然天险作为墙体的段落外,人工墙体长度为6259600米,长城沿途经过河北、北京、天津、山西、陕西等15个省区。”让学生将其中的数据用科学计数法表示。在社会热点的关联下,学生积极地投入练习的训练中,不断提高自身应用问题的能力。

三、扣住“生发点”,推动学生应用建模

数学模型是“关于部分现实世界和为一种特殊目的而作的一个抽象的、简化的结构”。培养学生的数学应用意识、发展学生的数学应用能力的过程,也就是一个推动学生数学应用建模的过程。应用建模是在数学实际运用中产生的,通过使用字母、公式和其他数学符号以及图表、图像等描述现实事物的外在特征和内在联系,让学生学会从数学的角度观察现实,找寻其中与数学相关的因素,就要找准“生发点”,这是促进学生实现从具体过渡到抽象的重要环节,为他们进一步探究做好定向化、定量化以及结构化的铺垫。

如在教学“二元一次方程组”这一部分内容时,教师出示了如下问题情境:爸爸穿42码的鞋,长度为26cm;妈妈穿39码的鞋,长度为24.5cm。张亮穿41码的鞋子,长度为多少?在分析题中数量关系后,学生可以初步建立数学模型为y=kx+b,并将两个已知条件分别代入,得到26=42k+b和24.5=39k+b,求解这个二元一次方程组得出张亮所穿的41码的鞋子长度为25.5cm。教师并没有止步于此,而是进一步延伸,引导学生讨论:只知道两对已知的函数数值,就可以确定尺码和长度之间的函数关系了吗?通过对这个问题的讨论,让学生意识到需要再给出一组条件,以便获得一次函数模型的验证,从而深化了学生数学应用建模方面的思维。

四、把握“参与点”,引领学生应用实践

培养学生数学应用意识最有效的方法就是引领学生能够亲身参与其中,在参与中体会数学应用中的主体地位和个体价值。因此,教师要积极为学生创设多角度、多层次的数学应用实践活动,使得他们能够有充分的机会和条件,自主尝试与探寻解决问题的各种途径。

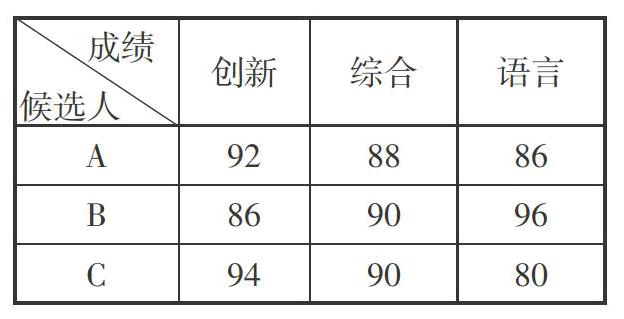

如在教学“平均数”这一部分内容时,教师设置了这样的问题情境:鑫海广告公司欲招聘广告策划人员一名,现对A、B、C三名候选人进行了三项素质测试。请根据他们的各项测试成绩回答:

(1)如果按三项测试的平均成绩录取人选,那么候选人______将被录用;

(2)根据实际需要,公司把创新、综合知识和语言三项成绩得分按4∶3∶1的比例确定各人的测试成绩,此时候选人 将被录用。为了增强学生的现场参与感,教师采用了“角色扮演”的方式展开应用探究,让学生扮演广告公司老总,模拟招聘现场并说出理由。学生在角色的驱动下,积极思考、深度参与,不但加深了他们对加权平均数概念的理解,也激发了学生的学习兴趣,提高了他们的应用能力。

五、厘清“延伸点”,促进课外应用拓展

在培养学生应用意识的过程中,教师不能将视角停留在课内教学层面,而应系统地梳理数学课内与课外的衔接,帮助学生拓展数学应用的时间与空间。作为学生数学实践活动的重要组成部分,课外活动与练习实践是发展学生数学应用意识的必要补充,教师要精心处理好课内与课外的过渡与衔接,将数学理论学习与数学实践应用有机整合,厘清“延伸点”,从而使其形成整体合力。

如在教学“统计调查”这一部分内容时,结合本课时的教学内容,教师精心设计了符合学生生活现实和实际学情的课外实践应用活动。如:①调查家庭每月消费情况,再绘制成统计图表,从中了解消费的支配情况,以便做出合理调整;②调查自己家里每个月的水电费的支出情况,计算一下这个月与上个月相比是减少了还是增加了百分之几,根据结果给出一些使用水电方面的建议;③以数学日记的形式,谈一谈对于统计调查方面的感想,如在生活中碰到了哪些与之有关的问题?学习的最大感受是什么?这种将课内、课外有机结合的应用拓展形式,极大地拓展了学生的数学应用空间,让他们深刻体会到数学的应用价值。

总之,通过激发学生应用兴趣、引入现实生活素材、强化实践和参与等多方举措,为学生的数学学习可持续性发展铺设一道坦途!