卡内基高等教育机构分类的演变及启示

2017-03-18朱永东张振刚�オオ�

朱永东++张振刚�オオ�

摘要:卡内基高等教育机构分类是当今世界上具有重要影响的高等教育机构分类体系。40年来,卡内基教学促进基金会共推出了1973版、1976版、1987版、1994版、2000版、2005版和2010版7个高等教育机构分类版本。通过对各版本卡内基高等教育机构分类的结构框架、分类标准、机构数量等的对比分析,发现其具有分类目的明确、分类结构稳定和分类体系完善等显著特征,并呈现出新的发展趋势,对于加快建设和完善我国高等教育机构分类体系具有重要的借鉴意义。

关键词:卡内基教学促进基金会;卡内基高等教育机构分类;基本分类;演变

探索建立高等教育机构分类体系,引导高等教育机构多元发展,是各国高等教育进入大众化发展阶段后面临的共同课题,也是世界公认的难题。美国卡内基高等教育机构分类主要根据高等教育机构的行为和特征数据,对美国通过认证、可授予学位的学院和大学进行分类,从而对美国多样化的高等教育机构进行识别和描述,成为世界各国学习、研究和借鉴的典范。美国卡内基高等教育机构分类是美国目前被广泛采用的高等教育机构分类法,它的应用十分广泛,已被美国社会各界普遍接受并推广使用,其使用对象包括新闻媒体、研究人员、教育工作者、政策制订者、基金组织和公共服务机构的职员等,应用领域涉及大学排名、教育立法、政府决策、会费确定等诸多方面,它对美国乃至世界各国高等教育机构分类都产生了广泛而深入的影响。[1]分析卡内基高等教育机构分类产生40年来分类体系结构的变化特征,对于在新形势下构建和完善我国高校分类体系具有不言而喻的重要意义。

一、卡内基高等教育机构分类的发展历程

卡内基高等教育机构分类是卡内基教学促进基金会的一项重要研究成果。1967年,卡内基教学促进基金会成立卡内基高等教育委员会(Carnegie Commission on Higher Education),旨在研究美国高等教育面临的主要问题并提供相关建议。不过很快,该委员会就面临一个问题:美国现存的高等教育机构分类体系无法从与研究工作最相关的维度来区分学院和大学,只有基于控制状态(如私立和公立)、办学层级(如2年制和4年制)、学位授予层次(如学士学位、硕士学位和博士学位)以及是否通过认证等这样的简单分类。[2]这些分类并没有把握住高等教育机构之间最重要的区别,因而常会出现差别很大的高等教育机构被归于同类的情况,卡内基高等教育委员会需要一个能够全面反映美国高等教育的多样性、比现有的分类方法更有意义的同质分类。[3]为了解决这一问题,曾任加利福尼亚州立大学校长的克拉克·克尔(Clark Kerr)领导该委员会在1970年开发出一套属于委员会自己的、更精细更全面的分类体系,即卡内基高等教育机构分类。该分类使用美国国家教育统计中心、国家科学基金委员会、联邦统计局等公布的有关高等教育机构特征和行为的全国性数据(经验数据,非第一手数据),将通过认证的高等教育机构分组,每组在机构的功能以及学生和教师队伍的特征上相对同质。[4]1971年,卡内基教学促进基金会在其基金会报告中首次使用了卡内基高等教育机构分类。1973年,为满足研究美国高等教育的组织和个人的要求,卡内基教学促进基金会首次公开出版了卡内基高等教育机构分类。卡内基高等教育机构分类一经推出便获得巨大成功,此后一直就被美国高等教育界和相关研究机构广泛使用。为了适时更好地反映美国高等教育的实际情况,卡内基教学促进基金会先后于1976年、1987年、1994年、2000年、2005年和2010年出版了卡内基高等教育机构分类的修订版。目前使用的是2010版卡內基高等教育机构分类。[5]

二、卡内基高等教育机构分类的结构变化

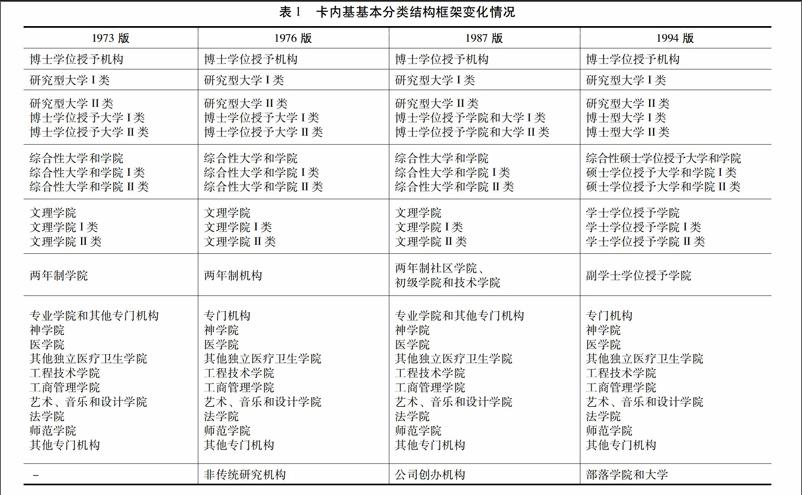

卡内基高等教育机构分类一共推出了1973版、1976版、1987版、1994版、2000版、2005版和2010版7个版本,2005版之前的5个版本保留和沿用了1973版的基本结构框架,主要依据“他们(高等教育机构)做了什么,谁(教师)教育了谁(学生)”进行分类,进而使得“同类高等教育机构在职能、学生和教师特征等方面具有同质性”。[6]但是2005版对分类体系做了较大的调整和修订,突出表现在两个方面:一是新增了本科生教育项目分类、研究生教育项目分类、在校生结构分类、本科生特征分类、规模与设置分类等5个相互独立的分类,并与基本分类(即传统的分类框架)一同构成综合性分类;二是提供了社区服务分类和本科生教育调查与支持等2个由高等教育机构自行选择是否参与的分类,构成选择性分类。[7]2010版基本沿用2005版的分类结构框架,仅因数据统计口径和时间的变化而做了细微调整。由于卡内基高等教育机构分类的传统分类框架(从1973版沿用至2000版)变化突出且贯穿所有版本(2005版、2010版更名为基本分类,以下统称为“基本分类”),同时在多元分类项中应用最为广泛,也备受人们广泛关注,本文主要探讨卡内基高等教育机构分类的传统分类框架即基本分类40年来的变化情况。

从高等教育机构类型名称上来看,既有一些类型的调整,也有某些类型的消亡,还有一些新类型的出现。如博士学位授予大学曾被命名为博士学位授予机构、博士/研究型大学,2010版才确定为博士学位授予大学;副学士学位授予学院则经历了两年制学院和机构、两年制机构、两年制社区学院、初级学院和技术学院、文学副学士学位授予学院等多次变化,2000版才确定为副学士学位授予学院;部落学院和大学最早出现于1994版,2005版改为部落学院。非传统研究机构、公司创办机构则只是在1974版和1987版短暂出现,没有被卡内基分类后续版本采用。卡内基分类中某一类型高等教育机构名称上的变化并不意味着随意的改动或者删除,而是基于对不同类型高等教育机构本质认识的深化,以及分类标准进一步细分的重组结果。

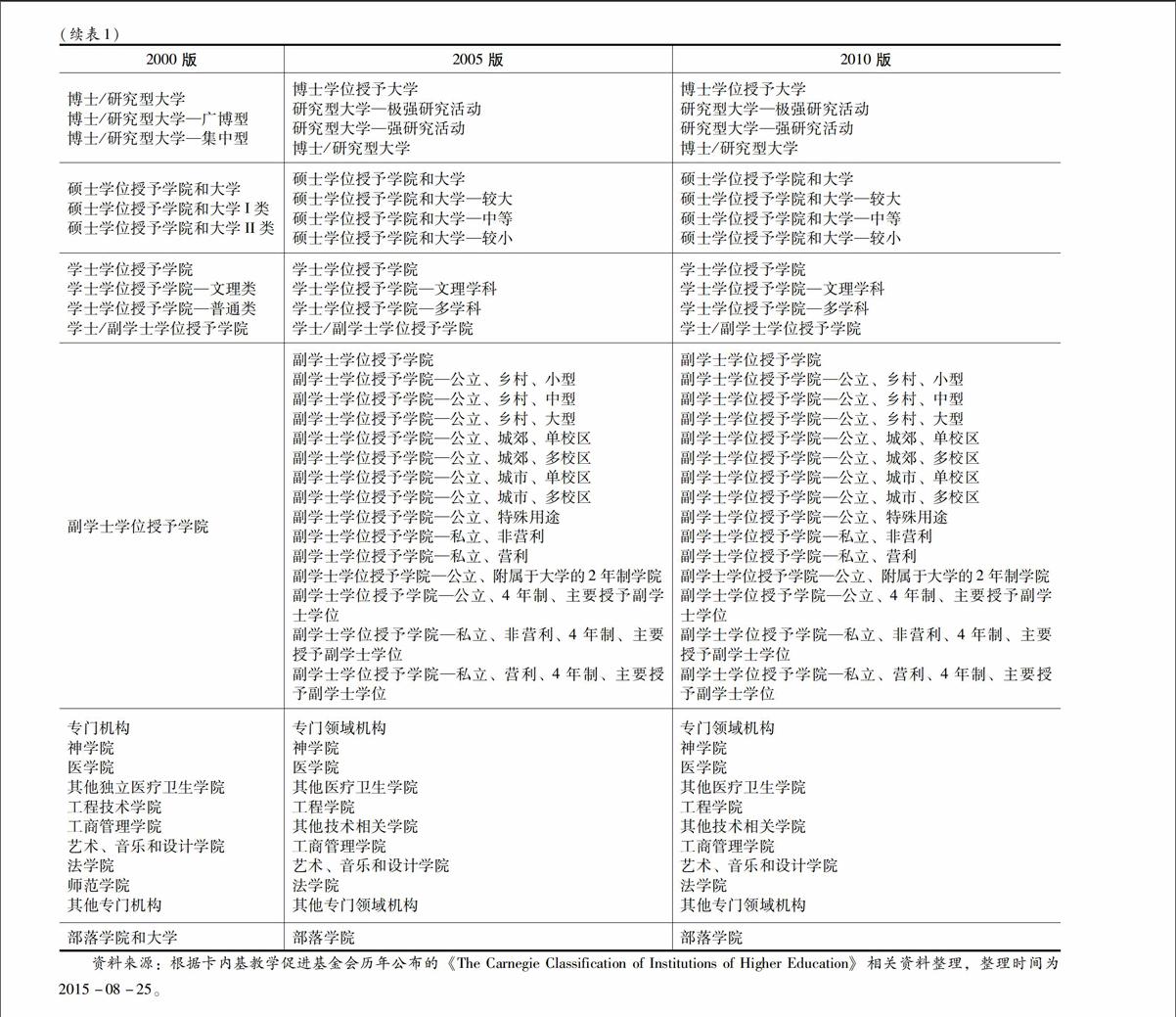

从高等教育机构类型数量上来看,2000版之前一直比较稳定,保持在18类左右,而2005版呈直线式上升,一下增至33类。具体而言,某些类型数量基本没变化,如博士学位授予大学、硕士学位授予学院和大学、学士学位授予学院、专门领域机构等;有些类型数量变化则较大,如副学士学位授予学院在此前一直没有细分,但2005版开始增至14类,其变动较大的主要原因是为了更好地帮助人们区分该类数量庞杂机构以及引起人们对该类机构的关注和重视。基本分类中各类型数量的变化情况如表2所示。

(二)基本分类的分类标准变化

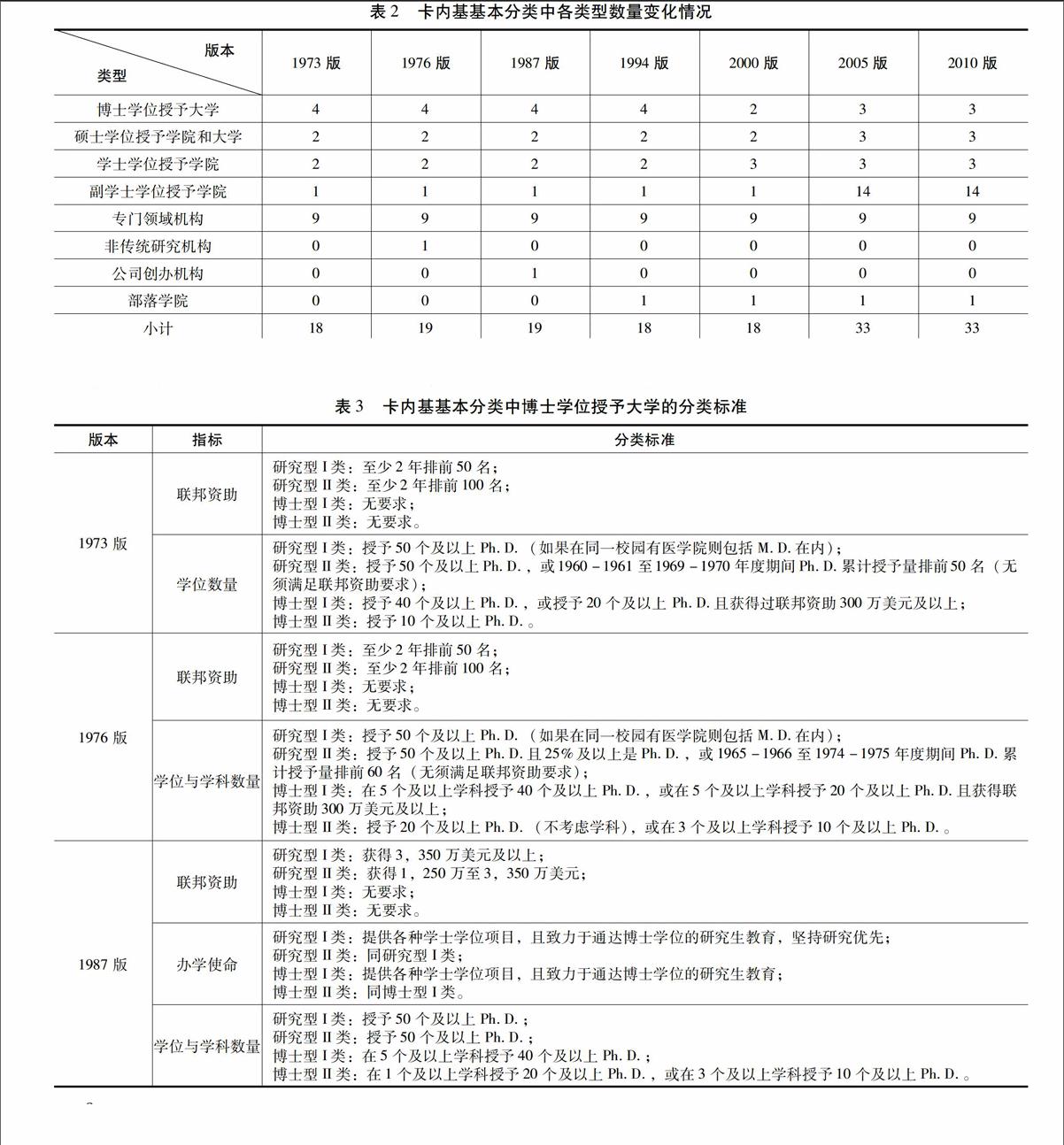

历次修订中,卡内基基本分类的分类标准呈现一定的阶段性变化特征。具体以博士学位授予大学的分类标准为例(见表3),其分类指标主要包括联邦资助、办学使命、学位数量、学位与学科数量、研究活动等,早期版本(1973版、1976版)主要考察联邦资助、学位与学科数量指标,中期版本(1987版、1994版、2000版)在保留联邦资助、学位与学科数量指标的基础上引入了办学使命指标,近期版本(2005版、2010版)继续保留了学位数量指标,舍弃了办学使命指标,并用研究活动指标取代了联邦资助指标。[9]

博士学位授予大学分类标准的阶段性变化实际上反映了人们对其丰富内涵的认识不断深化,同时也为了更好地反映博士学位授予大学自身的持续变化。[10]以联邦资助指标为例,它是专门针对博士学位授予大学而使用的,主要用于衡量其科研活动开展情况,1973版和1976版主要考虑联邦资助排名情况,1987版和1994版使用联邦资助总额取代了之前的联邦资助排名,2000版出于对不同高等教育机构受联邦资助的研究比例不同、不同学科对联邦研究经费的依赖程度不同以及并非所有的研究都受联邦资助等情况的考虑,取消了联邦资助这一测量指标,并从2005版起用研究活动(由总体指标和人均指标共同确定,涉及科学与工程领域研发支出、非科学与工程领域研发支出、科学与工程领域研究人员、全职教师数以及人文、社科、STEM和其他学科领域的博士学位授予数等)这一多测度指标取而代之,对科研活动的评价更为全面科学。[11]

(三)基本分类的机构数量变化

历次修订中,卡内基基本分类中高等教育机构的数量保持稳步增长的态势,从1973版的2,837所增加到2010版的4,635所,增幅高达63.37%,与美国高等教育机构数量的扩张呈现出高度的一致性。[12]卡内基基本分类中高等教育机构数量变化情况如表4所示。

40年来美国各类高等教育机构数量均有一定的增加,但年均增长的幅度并不大。其中,博士学位授予大学、副学士学位学院的年均变化幅度一直在2%以内,硕士学位授予学院和大学、学士学位授予学院中间经历过一定的负增长,后期年均变化幅度亦在2%以内(见表5)。从整体上看,美国各类高等教育机构的比例保持着一种相对平衡。例如,各版本中博士学位授予大学所占比例保持在6%左右,硕士学位授予学院和大学所占比例保持在15%左右,学士学位授予学院所占比例保持在16%左右,副学士学位授予学院所占比例保持在40%左右,专门领域机构所占比例保持在18%左右,部落学院所占比例保持在0.7%左右。这说明美国高等教育规模虽然实现了较大的增长,但美国高等教育结构基本趋于稳定,从一个侧面反映了美国高等教育体系从上世纪70年代起就开始进入一个稳定发展的阶段。

三、卡内基高等教育机构分类演化的主要特征

通过对各版本卡内基高等教育机构分类的结构框架、分类标准、机构数量等的对比分析,可以发现美国卡内基高等教育机构分类演化具有分类目的一贯、分类结构稳定和分类体系完善等明显特征,并呈现出一些新的发展趋势。

(一)分类目的一贯

美国卡内基高等教育机构分类产生的20世纪六七十年代,正是美国高等教育由精英向大众转变的时代,高等教育机构数量和规模不断扩大,破坏了美国原有高等教育系统的平衡,高等教育机构一方面在办学规模、办学使命、办学定位和主要职能等方面发生分化,但由于此时高等教育系统中层级和类别尚没有形成,分化具有一定的混乱性;另一方面却为了获得联邦政府更多的拨款,越来越重视科学研究和研究生教育,争相朝着研究型大学发展,导致高等教育机构呈现“同质化”发展倾向。在这种情况下,卡内基高等教育机构分类并不对高等教育的质量进行评价,而只是基于事实进行描述,其目的是使同类同等教育机构在院校职能和学生、教师特征等方面具有一定的同质性,为许多的高等教育研究者和组织提供帮助。[13]40多年来,卡内基高等教育机构分类版本不断变化,但其分类的目的始终保持一致,尽管卡内基高等教育机构分类在后来的应用中被作为一种非正式的质量评价标准而不适当使用,但卡内基高等教育委员会一直尽可能地在弱化院校等级观念,并从2005版开始在基本分类中将副学士学位授予院校排在了首位。

(二)分类结构稳定

美国卡内基高等教育機构分类主要基于美国国家教育统计中心、国家科学基金会等提供的丰富数据,对高等教育机构的特点和行为进行“抓拍”(snapshot)。40年来,卡内基高等教育机构分类体系在适应时代变化和高等教育发展过程中不断调整和改进,但是基本分类的结构框架体系一直是其所坚持的,从1971年推出以来一直沿用至今。在分类标准方面,尽管卡内基教学促进基金会从2005年启用多元化标准,推出了“6+1”分类,但不同分类版本都保留了注重高等教育机构的本质属性,主要依据其授予学位类型和数量情况来进行分类。此外,尽管卡内基教学促进基金会新推出了6个分类标准,但受关注最多的还是基本分类,其它分类反而因其过于复杂和琐碎而受到人们的批评和质疑。

(三)分类体系完善

40年来,伴随着卡内基高等教育机构分类版本的数次修订,其分类标准、分类技术和方法等都不断发生变化,尤其是在2005版推出之前,卡内基教学促进基金会针对以往各版卡内基高等教育机构分类基于高等教育机构二手数据进行分析,而缺少办学历史、大学文化、社会声誉等反映高等教育机构办学特色和办学内涵的特征数据分析这一问题进行了重大变革,推出了全新的高等教育机构分类体系,将之前单一分类变为综合性分类和选择性分类两种,其中综合分类又细分为本科生教育项目分类、研究生教育项目分类、在校生结构分类、本科生特征分类、规模与设置分类、基本分类6种,选择性分类则主要基于高等教育机构自愿填报的数据来考察其参与社区服务情况。这一变化体现了卡内基高等教育机构分类体系在分类标准上更加多元化、具体操作上愈加精细化,以便更好满足不同用户群体的需要。

四、借鉴与思考

新中国成立后,我国借鉴前苏联模式建立了以专业学院为主体的高等教育体制,当时的教育主管部门将全国所有高校划分为文理(也称综合)、工科、农业、林业、医药、师范、语言、财经、政法、艺术、体育、民族等12种类型,各高校凡与教育主管部门确定的学校类型不一致的学科和专业,都要调整到其他高校,高校也不能按照自身发展的需要设立学科和专业。改革开放以来,在“人才强国”和“教育强国”战略和“优先发展教育”方针的指导下,我国高等教育得到了前所未有的快速发展,已建立起一个规模庞大、结构复杂的高等教育系统。目前,我国普通高等学校总数达2500余所,发展各具形态,功能特色各异,很难用一套标准来管理所有高校。2010年颁布实施的《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010-2020年)》明确指出,要建立高校分类体系,实行分类管理。2012年《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》再次强调指出,探索建立高校分类体系,制定分类管理办法、克服同质化倾向。可以看出,在新形势下探索构建适合我国国情的高校分类体系势在必行。美国卡内基高等教育机构分类40年的发展历程和数次改版经验无疑可以提供重要的借鉴,但决不能简单照搬套用。

第一,正确看待高等教育机构分类。分类是对现存事实的一种归类,当事物演化到一个相当复杂而且比较成熟的阶段时,需要归类使复杂事物在认识上变得简便。因此,分类是对事实的归纳,只不过是观察到的统计规律的外推,只适用于那些发生某一特定社区和某一特定时期的一般行为。[14]对高等教育机构进行分类绝不是为了分类而分类,也不是为了排名和统计的需要,而是人们进一步研究高等教育机构、认识高等教育机构多样性,帮助高等教育机构更好地定位和发展的一种手段。因此,我国在探索建立高等教育机构分类体系时,应有鲜明的导向性,充分发挥政府政策指导和资源配置的作用,引导高校进行合理定位,克服同质化倾向,形成各自的办学理念和风格,在不同层次、不同领域办出特色,争创一流。

第二,合理构建高等教育机构分类机制。美国卡内基高等教育机构分类是由民间机构卡内基教学促进基金会开展的,试图通过非官方的、以研究为目的、非强制性的“软”方式来引导并推进“大学自主”型的高等教育机构功能定位及发展演进[15],其价值取向在一定程度上反映了社会需求,利于公众对高等教育机构进行监督,也减少政府过度干预高等教育和高等教育机构内部事务,被认为是一个公信力较高、指导性较强、影响较广的高等教育机构分类体系。[16]我国高等教育机构分类在历史上带有明显的主导色彩,引入市场主导的分类机制在当下并不符合我国国情,比较现实和理性的是建立政府引导与高校自主选择相结合的分类机制,明确政府和高等教育机构各自的角色与责任,政府重在通过制订规划、资源配置和评估监督引导高校进行分类定位;高校拥有办学自主权,根据市场需求,结合自身实际自主开展教育教学活动并接受外界的评价和监督。

第三,保证高等教育机构分类的延续性。高等教育机构分类既是一个理论问题,更是一个实践问题。在理论层面要解决“是什么”和“为什么”,在实践层面要解决“怎么做”。[17]因此,高等教育机构分类应该是十分严谨的和精确的,具有一定的导向性,要基于数据分析和事实描述,使不同类别之间的差异尽可能大,同一类别之间的差异尽可能小。[18]这也正是美国卡内基高等教育机构分类所一贯倡导和坚持的,并为此而不断完善其分类体系。因此,在构建我国高等教育机构分类体系时,需要正确处理稳定性和权宜性关系,一方面反映高等教育机构分类框架和结构体系的延续性和连贯性,另一方面要及时体现高等教育机构的新变化和高等教育发展的新要求。在我国新的高等教育分类机构体系形成之前,最为急迫的是教育主管部门沿用多年的、应用较广泛但仍比较单一的高等学校分类标准应及时进行调整和变革,以更好地反映我国大学的实际情况。

参考文献:

[1]张振刚,朱永东.美国高等教育质量保障体系[M].北京:高等教育出版社,2013:40-41.

[2]John A.Douglass.Higher Education as a National Resource:A Retrospective on the Influence of the Carnegie Commission and Council [J].Change,2005,37(5),30-39.

[3]张振刚,杨建梅.卡内基高等教育机构分类法透视[J].高等工程教育研究,2002(2):73-76.

[4]Carnegie Commission on Higher Educaiton.New Students and New Places:Policies for the Future Growth and Development of American Higher Education.New York:McGraw-Hill.1971.

[5]About Carnegie Classification[EB/OL].http://classifications.carnegiefoundation.org/.2015-08-30.

[6][13]AlexanderC.McCormick,Chun-MeiZhao.Rethinking and Reframing the Carnegie Classification[J].Change,No.5,2005,51-57.

[7] 2005 Edition[EB/OL].http://classifications.carnegiefoundation.org/resources/.2015-08-30.

[8][9] [12] The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.The Classification of Institu- tions of Higher Education.California:Menlo Park,2001.10-12,192-198.

[10]Shulman,LeeS.Classifications Complexities.[N]Chronicle of Higher Education,11/11/2005,Vol.52,Issue 12.

[11]AlexanderC.Mc Cormick.GaryR.Pike.GeorgeD.Kuh.Pu-Shih Daniel Chen.Comparingthe Utilityofthe 2000 and 2005 Carnegie Classification Systemsin Researchon StudentsCollege Experiencesand Outcomes.ResHigh Educ(2009)50:144-167.

[14]張五常.经济解释[M].北京:商务印书馆,2002.4.

[15]都丽萍.美国卡内基大学分类40年述评[J].大学(学术版),2011(6):81-85.

[16][18]曹赛先.大学分类中的几对矛盾[J].中国高等教育,2004(2):11-12.

[17]赵婷婷,汪乐乐.高等学校为什么要分类以及怎样分类[J].北京大学教育评论,2008(4):166-178.

(责任编辑刘第红)