日本国立大学法人化改革对校长权力的影响研究

2017-03-18贺天成张凤娟�オオ�

贺天成++张凤娟�オオ�

摘要:2004 年日本开始实行国立大学法人化改革,通过校长选举和产生方式的转变,使校长的权力得到明显提升,表现为:人事决策权从小到大,从“不具有财政决策权”到“掌握财政大权”,“以校长为首的董事会”代替“教育评议会”成为学校核心权力部门,校长辅佐体系建设得到加强。校长权力的提升有利于提高大学的自主性与灵活性,增强国立大学治理与经营能力。日本国立大学这一改革也为我国大学制度变革提供了启示:政府应通过契约或者法律认定方式明晰大学独立法人地位,明晰党委与校长的职责权限,确立校长作为校内最高行政执行者的地位等。

关键词:日本国立大学;法人化改革;校长权力

上世纪末,伴随着日本经济、政治的发展,国立大学的改革成为许多仁人志士关注的焦点,“大学之变,方变日本” [1]。《国立大学法人法》于2004年4月1日正式实施,全国所有89所国立大学的法人化改革正式拉开帷幕。政府通过赋

予国立大学自主经营权,增强其自

主性、自律性,保障大学的独立法人地位。在大学内部,将最高决策权力赋予校长并提升其各项权力,校长职能的转变意味着新的大学管理体制的重构与形成,并对国立大学内部和外部发展产生诸多影响。

一、法人化改革前后国立大学管理体制及校长选举、产生方式的变革

(一)管理体制的变革

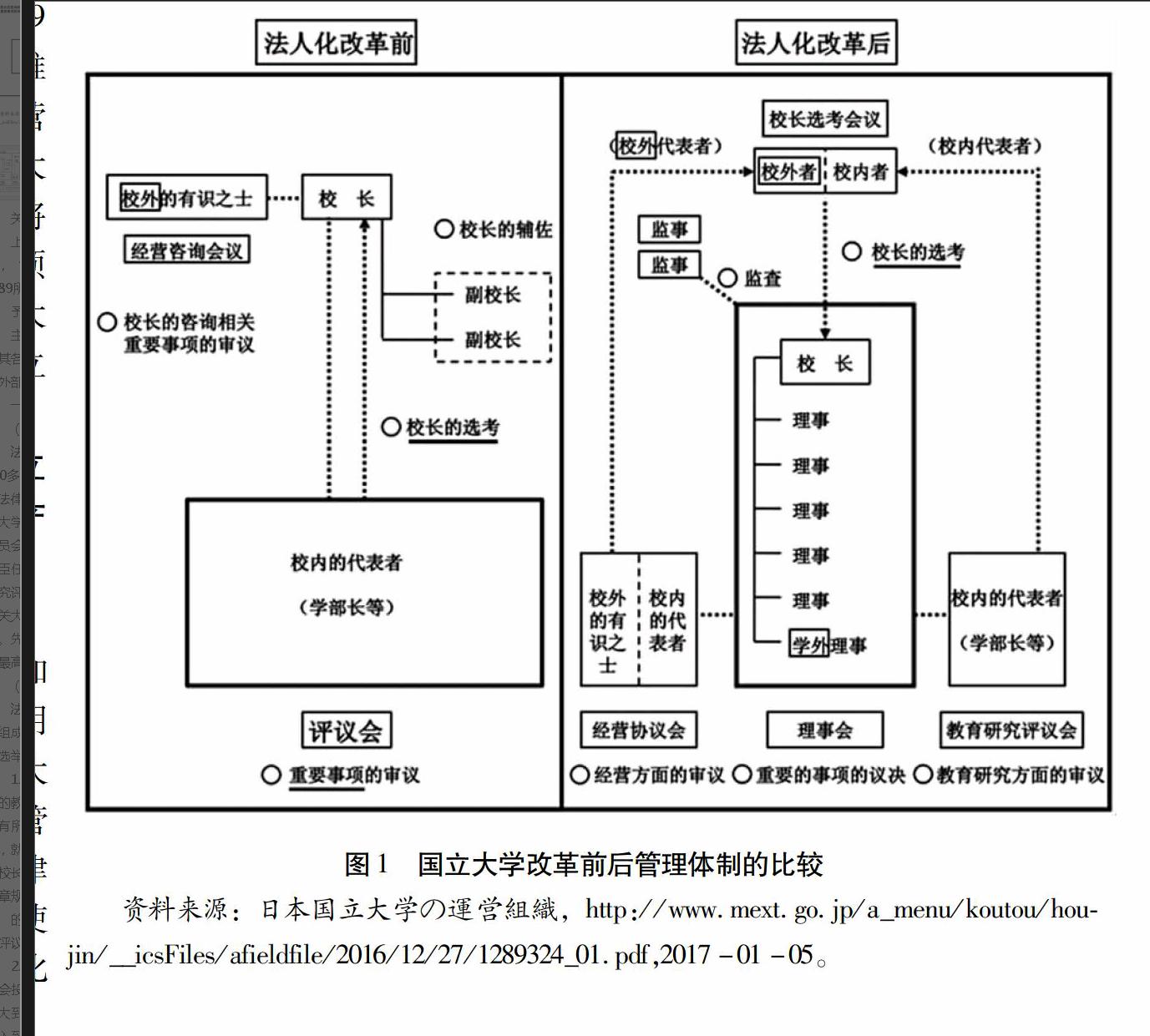

法人化改革不只是改变了政府和大学之间的关系,并彻底动摇了从明治时期开始延续130多年的日本国立大学管理体制,形成了新的学校内部管理结构(见图1) [2] 。此次改革从法律上赋予国立大学独立法人的身份,使之成为合法独立的公共机构。法人化改革前,国立大学管理体制以教员为中心,内部的决策机制是“自下而上” [3]。教师会议选举产生学术委员会的会员,大学学术上的决策事务由学术委员会承担。行政事务局的局长由文部科学省大臣任命,法人化改革后,国立大学形成了一套新的管理体制。董事会、经营协议会、教育研究评议会三大组织形成一级管理机构。董事会成为校内最高的决策机构,经营协议会主持有关大学经营方面的重要工作,教育研究评议会负责审议国立大学有关教育研究的重要事项。先前掌握行政权力的事务局在改革后属于校长的管控范围,校长作为董事长的董事会成为最高决策机构,形成了与法人化改革前截然相反的“自上而下”的决策机制。[4]

(二) 校长的选举和产生方式的转变

法人化改革后一个重要变化就是校长的选举和产生方式。按照传统,大学校长由学术人员组成的校长选考委员会投票产生候选人,然后报文部科学省审核任命。法人化改革后的校长选举产生方式发生了显著变化,主要表现在以下三个方面。

1.选举主体一元化结构被打破。法人化改革前,国立大学的内部管理与运作主要依靠学部的教授会执行,因此在校长选举方面也受到学部教授会的控制。[5]各机构在推荐候选人时会有所倾向,支持能够代表所在机构利益的人,缺乏大局观念。一旦校长权力受制于选举者,就无法在大学工作中充分表达主观意愿。法人化改革后,经营协议会、教育研究评议会及校长遴选考评会等校级机构主体也具有了推荐校长候选人的权限。《国立大学法人法》第二章规定:“前述有关国立大学法人校长的申报是基于由下列人员组成的‘校长遴选考评会的遴选、考评作出的:由经营协议会的校外委员从经营协议会中选出的代表、由教育研究评议会选出的委员,以上两方面的代表人数相同”[6]。

2.扩大选举成员的范围。法人化改革前校长候选人选举是由每个学部和研究所等通过教授会投票选出。法人化改革后,为了使校内各成员的意见得到伸张,很多国立大学将选举人扩大到教师以外,诸如校内职员、校外人员。九州大学、名古屋大学、北海道大学等将职员加入到校内意向投票的队伍里,扩大了教师群体以外的校内成员在校长选举中的构成。《国立大学法人法》第二章中也规定:“理事由校长任命,监事由文部科學大臣任命。其中董事会必须包含目前并非该国立大学法人的董事或职员的校外人员(即校外董事)。”[7]

3.校长选举的最终决定权转移。《国立大学法人法》颁布前,根据惯例先由国立大学内部成员选出校长候选人,然后经文部科学大臣任命,得票数最多的候选人终将成为校长。法人化改革后,校长选考委员会掌握了决定权。尽管实际过程中一些国立大学采用执行校内意向投票的方式,但只能作为校长选考委员的参考意见,并非决定性意见。

二、法人化改革后日本国立大学校长权力的变化

法人化改革向长期以来受到政府庇护和管制的国立大学提出了加强自主经营能力的要求。2004年法人化改革以后,校长在决策、人事、财政等诸方面得到强化。所有的国立大学进行了新一轮校长的选任,校长会重新任命理事和副校长,形成校长辅佐团队。法人化改革5年后,从2008年12月至2009年2月,国立大学财务经营中心以日本86所国立大学的校长、财务理事、系主任为对象进行问卷调查,结合调查报告中“各机构在年度计划中的作用”、“各机构在预算编制中的参与程度”、“校长辅佐人员任命中重视的条件”、“各组织预算金额的变化”四个方面,将受访者对不同问题回答的百分比数据制作成条形比例图,对日本国立大学校长在法人化改革之后的权力变化进行分析。[8]

(一)人事决策权从小到大

法人化改革前,国立大学内部设有专门负责大学日常事务管理的事务局,作为大学行政管理的核心机构,协助各部门开展和完成工作。事务局局长及其他职员不是由校长聘任的,而是由文部科学省直接委派。这实际上明确了自上而下的从文部科学省到国立大学的中央集权式的行政管理体制。校长作为大学内部一级管理人员,其角色更多的是充当上级行政命令的执行者,而非大学管理的决策者。国立大学的教师编制、职员数量、招生考试、招聘调动等事宜由文部科学省决定而不是校长。大学教师属于国家公务员,工资薪酬由文部省负责分配。

·比较教育·日本国立大学法人化改革对校长权力的影响研究

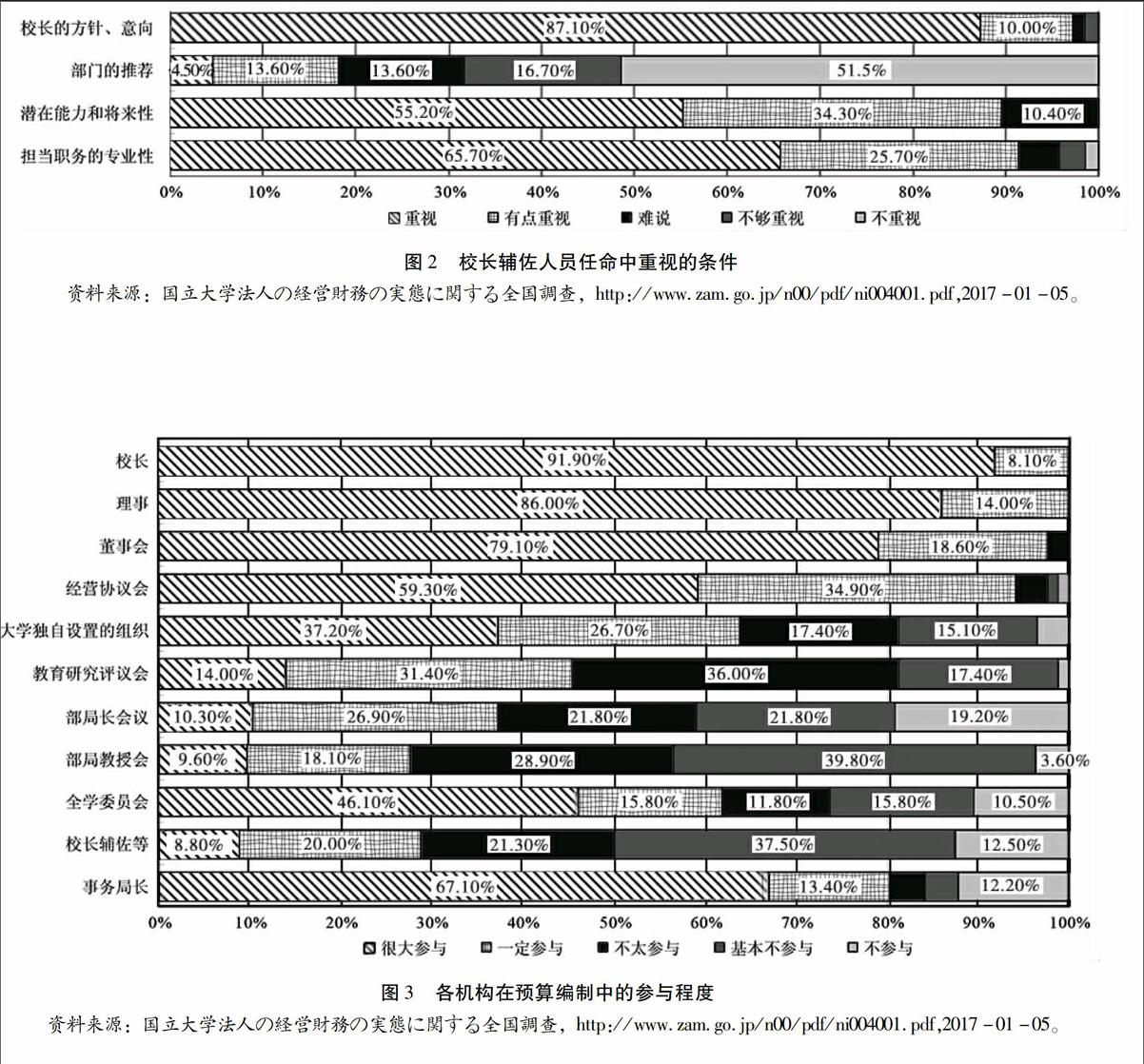

法人化改革后,校长全权掌握理事、经营协议会委员的任命,可直接任命部分教育研究评议会的委员。《国立大学法人法》明确规定:董事会除校长外,其他董事还包括“理事”和“监事”。理事由校长任命,监事由文部科学大臣任命。经营协议会构成人员除校长外还包括:由校长提名指定的理事及职员,根据教育研究评议会的意见由校长任命的校外有识之士(即校外委员)。[9]校长辅佐人员的任命主要以校长的意见为主(见图2),在校长辅佐人员任命所考虑的因素中,校长的方针、意向所占比例高达97.1%,部门推荐的比例占18.1%。该结果反映出法人化改革后,在任命校长辅助人员的人事工作方面,基本取决于校长的推荐和支持。

(二)从“不具有财政决策权”到“掌握财政大权”

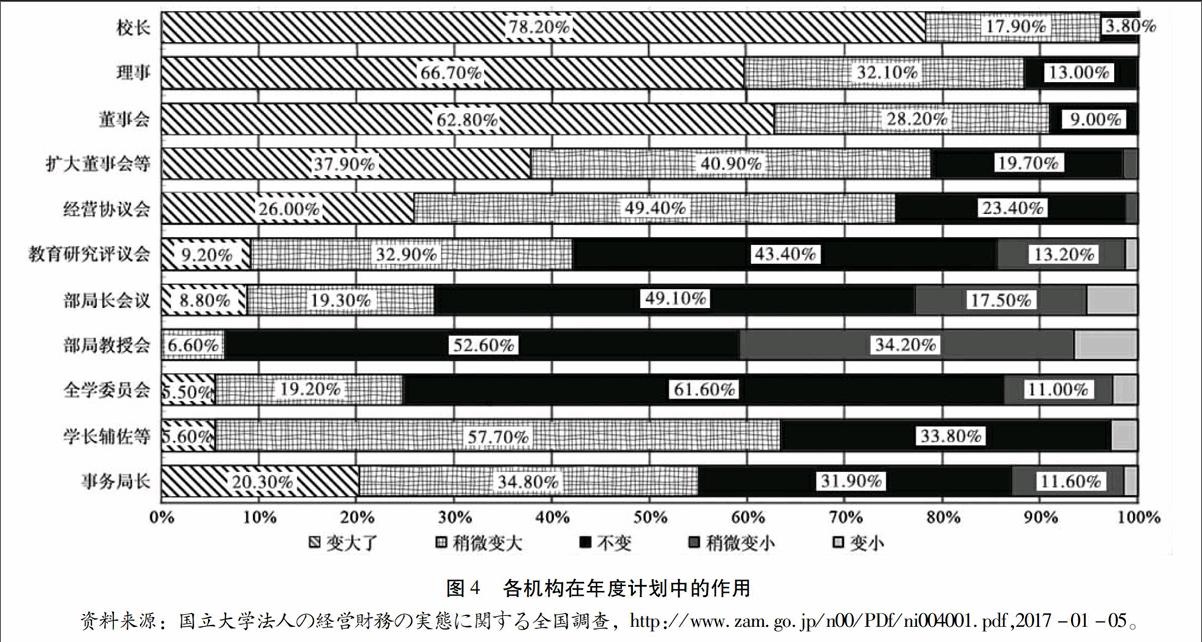

法人化改革前的国立大学运行的经费(科研、薪酬、出行等)由政府支付。根据1964年一直沿用的《国立大学特别会计法》,国立大学采取年度决算制度。国立大学剩余的经费与国立大学的自筹资金包括学费、附属医院、产学研等收入必须上缴国家。国家会对大学经营情况做出评估,按照相关制度进行转移支付。因此在财政上,校长没有财务管理和分配的权力。法人化改革后校内各部门间的预算配置等财政权限掌握在校长手中。在遵守文部科学省制定的财务制度的前提下,校长自主酌情使用的资金,可以根据校长的决策和领导力进行战略性的、有重点的资源分配。[10]国立大学还拓宽了大学经费的来源,通过产学合作、社会捐赠、企业合作等方式增加大学财政收入,校长在其中行使着重要的财政预算和资源分配权力,根据“各机构在预算编制中的参与程度”问题的回答结果(见图3),按高低排列依次是校长、理事、董事会、事务局长、经营协议会等,校长所占比重高达91.9%。

(三)“以校长为首的董事会”代替“教育评议会”成为学校核心权力部门

法人化改革前的教育评议会是大学最高的事务决策机构,也是大学内部的学术事务管理机构,其与大学校长权力的博弈体现了大学内部权力间的制衡。教育评议会的委员来自各部局教授会,校长无权任命。根据有关章程制度,校长权力局限于审议各学部教授会的议案,并决定是否支持通过。

法人化改革推进了国立大学治理结构上的调整,董事会成为大学最高决策部门,校长作为董事长,经过董事会讨论有权决定以下事项:有关中期目标的意见(原案)、年度计划;得到文部科学大臣批准认可的事项(中期计划等);预算的编制、执行和决算;重要组织的设置或废止;董事会所认定的其他重要事项。此外,原先其他制约校长权力的校内机构,改革后也在相应程度上把决策权力转移给以校长为核心的决策部门。调查报告中关于“各机构在年度计划中的作用”的回答统计(见图4),作用变大的多集中在校长(78.2%)、理事(66.7%)、董事会(62.8%)三个机构。这说明法人化改革后,在年度计划等大学重要方针政策的制定上,校长、董事会、理事的决策权得到增强。

(四)校长辅佐体系建设得到加强

20 世纪 60 年代,日本中央教育审议会在题为《关于大学教育的改善》的报告中提出了设置副校长一职来协助校长事务的建议。在之后的数十年里各审议机构咨询报告中也曾出现设置校长辅助机构的意见。[11]直到20世纪90年代中后期,伴随着法人化改革的呼声日益加大,日本国立大学才设置副校长一职,一定程度上反映了法人化改革前校长辅助机构力量非常薄弱。[12]

法人化改革中一项重要的改革内容就是加强校长辅助体系建设。《国立大学法人法》规定:董事会以校长为中心,由理事、副校长、副理事、校长辅助及校长特任辅助构成。副校长和理事由校长直接任命,辅助校长掌握决策权、行政权,处理大学事务。此外,还设置了若干校长辅助和校长特任辅助等。例如,带广畜产大学的校长担任“教育推进本部”“研究推进总部”和“国际化推进委员会”三部门部长;奈良教育大学2014年4月配置了新的校长特别助理(Institutional Research担当)、校长直辖的组织“校长特别助理室”等,校长辅佐体系进一步加强。[13]

三、日本国立大学校长权力提升后的影响

日本国立大学的法人化是由“校长集权”、“大学管理自由度的扩大”以及“指标管理”三个因素构成的。集中权力于校长是为了明确指标达成的责任者,而扩大大学管理的自由度则是为了使校长能够充分利用权力以达成指标。[14]内部结构的设置上,校长既是法人代表又是董事长,教育经营评议会、经营协议会中也有校长任命的成员,由此确立起校长集权的管理方式。决策权力的分配是大学治理的核心,法人化改革后的国立大学校长对大学的经营管理负最终责任并行使最高决策权。校长通过高效的决策制度,掌握具有一定灵活性的组织机构,使得大学能够高效合理地处理内部治理问题,灵活机动地参与外部自主经营活动,由此加强了整个大学的教育和研究活动的灵活性,内部治理能力得到提高。

在校长调查问卷中,关于管理经营的合理化、效率化的问题,认为大幅提升的回答占到24%,稍微提升的占到56%,共达到受访者的八成,明确回答降低的不到3%;认为大学组织灵活性不同幅度提升的回答占到64%,明确回答降低的不到3%;认为研究和教育活动的灵活性有不同幅度提升的回答的比例也超過半数,明确回答降低的不超过两成。综合以上问题的回答结果可以看到,国立大学校长对于法人化改革后大学内部管理经营的合理性、效率性和组织结构的灵活性,大多给予了肯定;改革对于研究活动和教育活动的灵活性提升,也得到一定肯定。

法人化改革后的国立大学在以法人代表校长为核心的团队带领下,采取战略性的资源配置方式和经营方法,充分发挥大学的优点、特色,加强产官学合作。产官学合作开拓了国立大学自主运营经费的来源,增加了财政收入,自主经营能力得到保障和增强。在法人化改革的前一年2003年度,日本国立大学的产学合作项目为6411件,产值为125.6亿日元;法人化改革后的第8年即2011年,产学合作项目增长到12793件,产值为265.2亿日元,是2003年度的2.1倍。在专利研发方面,2003年度的专利收入为4.28亿日元,2011年度高达8.85亿日元,是2003年度专利收入的2.1倍。法人化改革使国立大学逐步成为振兴地方经济的智囊团和核心基地,促进区域的活性化发展,具有自主经营能力、持续竞争能力、高附加值产出的国立大学正在形成。[15]

四、 日本国立大学法人化改革及校长权力变革对我国的启示

(一)政府应通过契约或者法律认定方式明晰大学独立法人地位

从西方大学发展的历史演变来看,大学主体性的有效发挥与大学的独立法人地位的获得密切相关,世界各国也逐渐意识到给予大学独立法人地位对于大学主体地位确立的重要性。因此,20世纪80年代以来,世界各国和地区开始进行大学法人化改革,日本于2003年7月推行《国立大学法人法》,对国立大学进行法人化改革是对这一潮流的回应。我国也紧跟世界高等教育改革发展趋势,于1998年在《高等教育法》中赋予了大学法人地位,实现了教育管理理念的突破,但是,与日本《国立大学法人法》相比,我国现行的《教育法》和《高等教育法》以及其他相关的法规法令对高校的办学自主权和学校的管理只是做了纲要性的规定和描述,需要进一步细化和完善,对于高校内部各部门的职责更是需要进行详实的法律界定。[16]这就使得我国大学法人改革实施难以进行,在大学对自身权利和义务、权力和责任都难以界定清晰的时候,大学的自主性与灵活性的发挥又从何而谈。

(二)明晰党委与校长的职责权限,确立校长作为校内最高行政执行者的地位

日本国立大学法人化改革后,大学实行的是校长负责制,大学校长的职责包括管理大学的日常运转,保证董事会政策的落实,与资助者共同提出大学的学术项目等,其职责是非常明晰的,即校长是一所大学的最高行政长官。校长作为校内最高行政长官,不仅是一所大学的掌舵手,在现代大学这种扁平的、多中心网状治理结构中,他还承担着协调大学与外部各方力量、行政权力与学术权力、教师与学生等诸多利益关系的责任,因此,校长是大学中甚为关键的治理主体。

我国《高等教育法》明确规定,大学实行党委领导下的校长负责制,这是中国特色现代大学制度的一个重要环节。党委领导下的校长负责制为稳定社会主义办学方向、培养社会主义建设人才做出了贡献,但该制度中存在的双元领导格局也加大了管理的复杂性与难度。党委与校长的职责划分不明晰,使得校长管理专业化难以推进。现有的制度体系更多地不是把大学校长定位为大学的最高行政领导者,而是党委领导下的具体执行者;不是大学行政事务的自我管理者,而是政府行政指令的落实者。大学校长不是大学治理的核心主体,也不承担大学治理的核心责任。众所周知,大学校长是成就一所卓越大学的关键要素,如果大学校长在现行的制度体系下不能负责并且也不知道负责什么和如何负责,那么大学的主体性如何有效发挥?因此,在现行的党委领导下的校长负责制度当中,要进一步明晰党委与校长的职责权限,确立校长的校内最高行政领导者的地位。

(三)以共治理念为基础建立大学共同治理结构,对校长权力进行制约

基于利益相关者理论提出的大学共治理念在西方大学的管理中占据主导地位。大学共治理念于1966年首次在美国大学治理董事会联盟(AGB)、美国教育理事会(ACE)以及美国大学教授联合会(AAUP)联合宣布的《大学治理宣言》中被提出,即基于教师和行政部门双方特长的权力和决策的责任分工,它代表教师和行政人员共同工作的承诺。在大学组织结构中,共治理念不仅能促使大学各方利益相关者采取一致行动,保持大学自身组织机构的完整性,同时,也能够达到权力制衡的效果,防止某一利益主体权力的不合理扩张。日本的国立大学法人化改革使大学校长的权力得到了极大提升,但同时也采用教授会制度负责学术事务的处理,对校长权力进行制约。

我国大学中也设有类似于西方国家大学教授会的学术委员会之类的组织,但是,西方各国大学的教授会普遍都有章程,并且具体规定了教授会的人员组成、成员的权利和义务、教授会总体职责、内部组织结构、下属各分支机构的职责/人员/运行方式等等,详细明确的制度为教授会活动的有章可循提供了充分保证。[17]反观我国大学的教授委员会,其宗旨、职能、人员构成、机构权力、义务和运行方式等都没有形成制度化,在这种情况下,我国大学内部的教授会组织难以发挥作用,学术权力让位于行政权力,削弱甚至异化了大学的学术功能,动摇了大学为之大学的根基。因此,应当健全我国大学内部教授会制度,切实地将与学术相关的教育、科研等事务交由教授会进行管理,形成大学校长和党委的行政权力的制约力量。

参考文献:

[1][13]黄海啸.日本国立大学法人化改革的有效性研究——基于“中期评估”结果的分析[J].比较教育研究,2014(1):86-92.

[2][3] 天野郁夫,鲍威.日本国立大学的法人化:现状与课题[J].北京大学教育评论,2006(2):93-109,191-192.

[4][11] 金红莲.法人化改革后日本国立大学校长权力之评析[J].现代教育管理,2012(8):125-128.

[5][6][8] 日本电子政府综合窗口.《国立大学法人法》(平成十五年七月十六日法律第百十二号)[EB/OL].[2015-03-15].http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO117.html.

[7][14] 国立大学法人の経営財務の実態に関する全国調查:学長,財務担当理事,学部長に対するアンケート調查結果:中間報告書[M].国立大学財務経営センター研究部,2009.

[9] 贾德永,王晓燕.日本国立大学法人化改革后的大学治理结构[J].高等教育研究,2011(5):97-103.

[10]文部科学省.大学教育の改善について(答申)[EB/OL].[2017-01-05]. http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_chukyo_index/toushin/1309479.htm.

[12] 文部科學省.機能強化に向けた取組状況一覧[EB/OL].[2016-06-20].http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/__icsFiles/afieldfile/2014/11/07/1353371_1.pdf

[15]文部科学省.国立大学改革プラン[EB/OL].[2016-06-20].http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/12/18/1341974_01.pdf.

[16]王涛.20世纪90年代后日本大学管理体制改革刍议[J].鲁东大学报(哲学社会科学版),2007(2):85-87.

[17]郭卉.美国大学评议会制度研究——以斯坦福大学为例[J].比较教育研究,2005(3):76-80.

(责任编辑陈志萍)