灶底

2017-03-17金坤发

金坤发

对我而言,童年最难忘怀与依恋的,除却母亲温暖的怀抱,莫过于那逼仄而神秘的灶(音ha)底(注:浒山方言,指灶膛前添柴烧火的坐处)。

也不知怎么回事,我家紧挨灶台的那堵后山墙很是低矮。在我长到十来岁时,只要伸伸小手,就能轻松够到墙上的瓦片。无须说,安在矮墙上的窗户也大不到哪里去。从窗外透进屋里的光线,也都是微弱、很不爽快的。那时我家只有两间房子,有灶台的那间,是一家五口人生活起居的主要场所,做饭、吃饭、早晨起来洗漱,以及一年到头从不间断的各种副业劳作,乃至来客落座,都在这个拥挤而不敞亮的空间里展开。

屋子的后半间,除了通向河埠头的一扇后门,便是江南人家常见的那种沉稳而精巧的双眼灶台。灶后坐炊处,就是当地方言中所谓的灶底,其面积至多也就2平方米左右。紧靠灶台一侧的,是一张别具一格的灶头桌,桌的下部,竟是用竹簟或木板围起来的鸡笼。鸡笼与桌面之间还留出一格,用来喂猫、堆放柴刀等杂物。桌面则用来摆放砧板和热水瓶等。这在经济尚不发达、科技还很落后的年代,整个灶间虽说混杂有悖卫生,但仍不失家庭生活的智慧与实用。尤其对于家猫来讲,凸显了它在家庭中的重要与优越。家里只要有点荤腥进门,主人绝不会落下它的那一份。而且,那些鱼下料,都须过锅。喂与食,既方便主人,又适合猫喜洁、喜跳的习性。在方寸中做文章,真是最恰当不过了。

灶间飘逸的气味,如果按照如今的嗅觉,肯定无法承受。但那时的嗅觉,并未那么敏感与挑剔,虽然混混浊浊,但充塞鼻间的,总归是饭香、菜香和那最最熟悉的烟火味。毕竟鸡笼里的鸡,也只是在晚间下蛋时才驻足。至于鸡屎,虽则不多,但也总会被家人及时清理,移作庄稼做肥料,个中勤劳可想而知。除此混浊的气味,那蛮有科技含量的风箱,总是富有节奏地助着灶膛里的火焰,“吧嗒、吧嗒”地奏响;那母鸡,只要下完蛋,就“咯咯答、咯咯答”地拼命邀功;猫儿一旦饿了肚子,就会围着主人脚跟,“喵、喵……”地使劲叫食,热闹的灶间,总是令我的五官享受满满,无一偏颇。

童年最叫我迷恋与倍感温馨的,当数灶膛前的灶底。此处虽说昏暗局促,但对我的整个童年,始终充满着不可抗拒的魅力与亲切。这也许是赖以果腹的食物所带来的无限诱惑与维系;也或许是野外柴草带有特殊的芬芳与清新;又抑或是寒冷季节里最为现成、最为直接的温暖与顾惜,更是那不灭的灶火所演绎的瞬息万变、让人产生无限遐想与痴迷的神奇与感染。但我最终还是觉得,自从离开母亲的怀抱,每当感到失落、无助与委屈的时候,这里才是重拾依偎母亲、得到母亲呵护与宠爱的好地方。童年在成长中对母亲的那份依恋,对于我们贫瘠而无奈的家庭,也只有在灶膛前才可实现,在灶底才可寻觅。母亲毕竟太忙了,几乎没有闲暇与照顾我的工夫。也只有当她做饭的时候,才会在灶火凳上安静地坐下,映着通红的灶火,腾出手来搂一搂我、拍一拍我。而另一只手,还得不住地向灶膛里添柴、拨火。

不知不觉中,灶底竟成了我童年心灵中的天堂,成了我最愿停留的港湾。与其撒开腿跟邻居家的小伙伴们四处玩耍,倒不如待在自己的天堂里享受那份温情与满足。

在一段时间里,每逢雨天,我家的房子会经常漏水。迅捷地拿出适应各种漏洞的盆盆罐罐接水,成了我童年最擅长的本事。我不光会用耳朵辨别漏水在何处,还会凭水渍去发现没有滴水声的漏洞。找到一处,甚至还会开心一阵,因为我比大人们发现得早与准。不过,后来我开始惧怕了、厌烦了,因为雨水居然漏到了我的床铺,接水盆占据了床的一部分位置。睡在床上,还得半醒着伺候接水盆会否侧翻、里面的水是否满了该倒掉了。这样的时光,总会搞得我一夜头昏脑涨、战战兢兢。

那屋子的后山墙,一遇雨水,也会湿润膨胀起来,而且向外倾斜的程度,一年比一年厉害。迫不得已,我父母终于痛下决心,决定对屋面和后山墙来一次翻修。

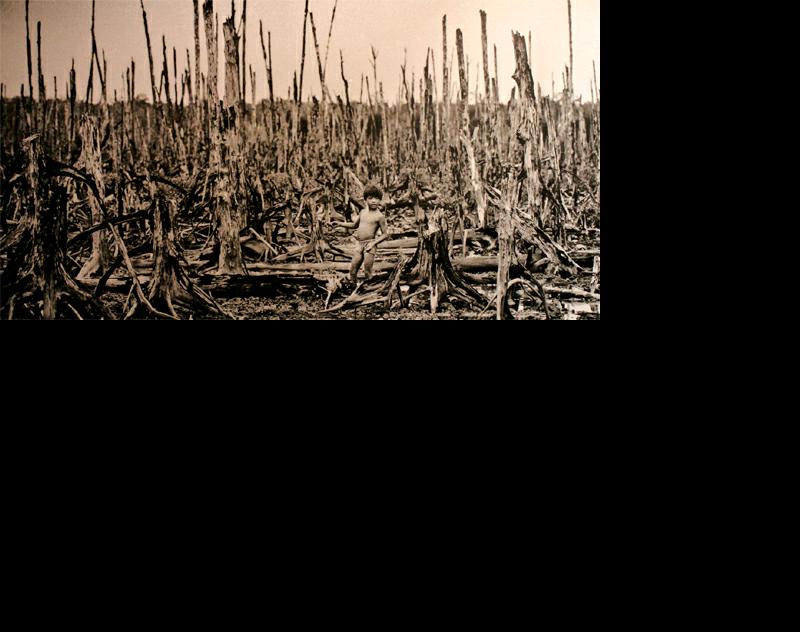

翻修的那几天,我特别留意灶底由此会带来什么样的命运与变化。顶上那部分的屋面终于被揭开了。就在那一刻,那终年不见天日的灶底,一下子大白于天下,平常不易看清的几个阴暗角落也都暴露无遗。我的小心脏似乎被什么东西猛地撕址了一般,只觉得一阵惊恐、一片茫然、一切变得慌乱无措。那让我终日沉湎与陶醉、封闭与温情的童年世界,竟这样被掀翻了。紧接着,那堵终日包裹着灶底的矮墙,也一层层地被扒离开来,其所飞扬、令人窒息的霉腐与土腥味,直冲我的鼻孔。我像傻了一样,仍然愣在一旁,执拗地试想着透过这从未闻过的怪味里,嗅到那最最熟悉的烟火和柴草味,嗅回那不可名状的不舍与依赖。可这一切都已荡然无存,全被那纷纷落下的陈年灰土掩埋了。

几十年已匆匆消逝,这一幕可谓在人生中初次感受到的视觉与嗅觉上的巨大冲击,不知道为什么,至今仍驻足脑际,而且还是那样清晰可辨、触手可及。

屋子经过翻修,自然变得亮堂、清爽了许多。但我从此对灶底的认识,已不再懵懂与单纯。我开始懂得:随着年龄的增长,我再也不能偎着母亲撒娇、获得庇护了;再也不能在灰缸里煨年糕、煨豆子,在灶火洞的余火里烤番薯取乐了;再也不能一饿肚子,就记得灶间,一到寒冬,就直往灶底里躲藏了。尤其是对着灶火洞里千姿百态、欢快跳跃的火焰,再也不能为此消磨时光、为此发呆了。而是要像母亲一样,开始独立地烧火做饭了,各种家务,也要开始慢慢地承担一部分了。更要像父兄们那样,无论是饿了还是冷了,哪怕是馋了,都要学会忍让与克制,摆脱懦弱与依附,到屋外的大千世界里,去打磨自己、去寻找改变生活的源泉和法宝。

面对快节奏的今天,每家每户的厨灶依然存在,只是已少了烟熏与火燎。家的温暖,在现代生活条件下已赋予了更多、更新的元素。唯独没变的,依然是令人魂牵梦绕的那份伟大的母爱与爱的传承。只是,在未来的岁月里,当人们反观当今缤纷多彩的生活,是否有人还会跟我一样,对着诸多逝去的生活场景与细节,去珍藏、去懷恋、去领悟呢?

责任编辑:子非