国家管辖范围以外区域海洋生物多样性焦点问题研究*

2017-03-15郑苗壮裘婉飞

郑苗壮 刘 岩 裘婉飞

(国家海洋局 海洋发展战略研究所,北京 100860)

国家管辖范围以外区域海洋生物多样性焦点问题研究*

郑苗壮 刘 岩 裘婉飞

(国家海洋局 海洋发展战略研究所,北京 100860)

2015年联大69/292号决议决定,根据《联合国海洋法公约》(UNCLOS)的规定就国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用问题拟订具有法律约束力的国际协定。本文通过分析与海洋遗传资源获取和惠益分享相关的《生物多样性公约》、《名古屋议定书》以及《粮食和农业植物遗传资源国际条约》等国际条约,在定义、范围、获取、惠益分享及遵守等方面的经验;与划区管理工具相关的特别敏感海域、脆弱海洋生态系统的海域以及生物和生态学重要意义的海洋区域等方面的经验;与环境影响评价在国际海底管理局、《生物多样性公约》和南极条约体系等国际组织下的相关讨论。基于主要国家和利益集团的立场和主张,提出我国应做好相关各项准备工作,积极参与国际协定谈判,切实维护国家海洋利益。

国家管辖范围以外区域海洋生物多样性;养护;可持续利用;国际协定

国家管辖范围以外区域占全球海洋面积的64%,是人类赖以生存和可持续发展的重要区域。[1]根据《联合国海洋法公约》(UNCLOS),国家管辖范围以外区域包括两类区域,一是除沿海国领海和专属经济区之外的公海水体;二是国际海底区域(“区域”),即超出国家管辖范围的海床、洋底及其底土。随着科学技术进步,人类对海洋生物资源的开发利用强度正在增加,对养护和可持续利用国家管辖范围以外区域生物多样性(Marine Biodiversity Beyond Areas of National Jurisdiction, BBNJ)产生威胁。[2]养护及可持续利用BBNJ得到国际社会的普遍关注,主要利益集团、国际组织、沿海国以及部分内陆国均给予以高度重视。[3]

2004年,联合国大会(联大)决定设立BBNJ不限成员名额非正式特设工作组,专门研究BBNJ养护和可持续利用问题。2006年-2015年,联大授权特设工作组先后召开了9次工作组会议和2次闭会期间讲习班,对UNCLOS框架下国家管辖范围以外区域的海洋遗传资源获取和惠益分享、划区管理工具,包括海洋保护区,以及环境影响评价等“一揽子”问题进行磋商。2015年,联大69/292号决议决定就BBNJ养护和可持续利用问题,在UNCLOS框架下制定具有法律约束力的国际协定(国际协定),并确定国际协定谈判的基本程序与路线图。[4]

国际协定是一项综合性的国际条约,涵盖海洋遗传资源获取及其惠益分享、划区管理工具包括海洋保护区,以及环境影响评价等问题,是当然海洋资源开发利用与管理领域的重大和前沿问题。国际协定以海洋资源和海洋空间利用为调整对象,涉及科技、政策、法律、经济、军事等领域。国际协定谈判将是UNCLOS生效以来最重要的谈判,制定和实施国际协定将对现有的国际海洋秩序产生重要影响。本文试图通过分析与海洋遗传资源相关的《生物多样性公约》(Conservation on Biological Diversity, CBD)、《名古屋议定书》(Nagoya Protocol, NP)以及《粮食和农业植物遗传资源国际条约》(the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, ITPGRFA)等与遗传资源获取和惠益分享相关国际条约在定义、范围、获取、惠益分享及遵守等方面的经验;与划区管理工具相关的国际海事组织指定的特别敏感海域、联合国粮农组织指定的脆弱海洋生态系统的海域和生物多样性公约描述的生物和生态学重要意义的海洋区域等方面的经验;与环境影响评价在CBD、南极条约体系和国际海底管理局等国际组织下的相关讨论,结合国际协调的谈判态势,提出我国的应对策略。

一、海洋遗传资源的获取和惠益分享

海洋生物遗传资源的获取和惠益分享是各方关心的主要问题之一,[5]也是国际协定谈判的焦点和难点。解决该问题的关键是如何确保对海洋遗传资源研发产生的利益惠及国家管辖范围以外区域生物多样性保护和可持续利用工作。UNCLOS没有关于海洋遗传资源的具体规定,关于遗传资源获取和惠益分享相关的法律制度主要体现在CBD、NP和ITPGRFA等国际文书中,这些文书对海洋遗传资源管理不具有普适性,但相关法律条款对制定海洋遗传资源的获取和惠益分享制度仍具有借鉴意义。

(一)海洋遗传资源的范围

国际协定的管辖范围越清晰,在实践中与其他国际法律文书的重叠和冲突的可能性越小。海洋遗传资源的范围可分为时间范围、地理范围及对象范围三个方面。一是时间范围,CBD、NP和ITPGRFA均未对时间范围做出规定。根据《维也纳条约法公约》第28条确立的“法不溯及既往”原则,除非缔约国赋予某一《条约》追溯力,否则该《条约》不适用于追溯力规定。此外,《条约》无法追溯缔约国宣布《条约》生效以前发生的任何行动或事实和《条约》生效以前已经不复存在的情况。CBD适用于某一缔约国批准NP生效之后所获取的遗传资源及其传统知识,不适用于在CBD生效之前所获取的遗传资源及其传统知识。在CBD生效之后,但在NP生效之前取得的新的和持续性的利用遗传资源及其传统知识引起的惠益分享,这部分仍未解决。[6]同样,在国际协定生效前获取的海洋遗传资源,在UNCLOS生效后的再次开发利用问题,以及在国家管辖范围以外区域的遗传资源是否包括传统知识,是海洋遗传资源谈判中应当解决的重点问题。

二是地理范围,国家管辖范围以外区域包括公海和“区域”,与CBD存在地理上的重叠,但与NP和ITPGRFA没有冲突。CBD第4条(b)款规定,在该国管辖或控制下开展的过程和活动,不论其影响发生在何处,此种过程和活动可位于该国管辖区内,也可在该国管辖区外。因此,CBD缔约国管辖或控制下开展的公海或海床、洋底及其底土中开展海洋遗传资源获取活动,原则上也可受CBD管辖。NP在第3条只参考CBD第15条的范围,即仅限于国家管辖内的区域。ITPGRFA的适用对象是基于国家主权下粮食和农业植物遗传资源,不涉及国家管辖范围以外区域。此外,关于来源地不明、跨国家管辖内外海域的遗传资源等问题也是国际协定谈判的重点。

三是对象范围,海洋遗传资源的利用对象包括具有遗传功能单元的遗传材料,以及是否涵盖不具有遗传功能单元的生物化学组分(衍生物),是关于海洋遗传资源讨论的焦点。目前,遗传资源的利用活动不再仅限于狭义的生物技术产业,还沿伸到食品、化妆品、保健品和农业等多个领域。在CBD中,遗传资源是指具有实际或潜在价值的遗传材料,而遗传材料是指来自植物、动物、微生物或其他来源的任何含有遗传功能单位的材料。CBD与ITPGRFA的对象都为含有遗传功能单位的材料,但ITPGRFA更具体,包括ITPGRFA附录I的39种作物和29种饲草。NP第2条采用了“利用遗传资源”、“生物技术”及“衍生物”等一系列术语,明确不仅限于能够表现生物遗传性状的功能基因,还包括了经新陈代谢产生的和自然生成的“衍生物”,即使其不具备遗传功能单元,NP在CBD的基础上扩大了遗传资源的利用范围。[7]

表1 CBD、NP和ITPGRFA的管辖范围

(二)海洋遗传资源的获取

确定遗传资源的所有权人是为国家管辖范围以外区域遗传资源获取和惠益分享制度的基础和关键。CBD、NP和ITPGRFA均确认遗传资源的国家主权原则,各国对国家管辖范围以外区域的遗传资源持有“人类共同继承的遗产”和“自由获取”两种观点。坚持人类共同继承遗产原则的学者认为,国家管辖范围以外区域的遗传资源采取“先到先得”的做法,可能会损害海洋环境以及海洋生物多样性的可持续利用,发达国家在不分享利用遗传资源产生惠益的情况下开发遗传资源,有违公平原则。UNCLOS第Ⅺ部分规定,“区域”及其资源是人类共同继承的遗产,资源是指“区域”内在海床及其下原来位置的一切固体、液体或气体矿物资源,并未明确指出包括遗传资源。将人类共同继承的遗产原则适用于“区域”内的遗传资源,其法律地位是首要障碍。

坚持公海自由的学者认为,遗传资源获取是一次性的,几乎不会影响获取区域的海洋环境及其生物多样性,不需要建立新的法律制度施加管制。建立相关获取制度将不利于海洋科学研究,臃肿的管理机构和繁琐的获取程序会阻碍海洋科技创新。UNCLOS第87条规定公海对所有国家开放,并规定了公海自由的具体内容及限制条件。公海自由应由所有国家行使,但须适当顾及其他国家行使公海自由的利益,并适当顾及本公约所规定的同“区域”内活动有关的权利。公海自由的列举项并不是排他的,公海自由也涵盖其他尚不能预见的使用方式,包括“生物勘探”。公海自由原则适用的范围可以扩展至专属经济区外的上覆水层的海洋遗传资源。

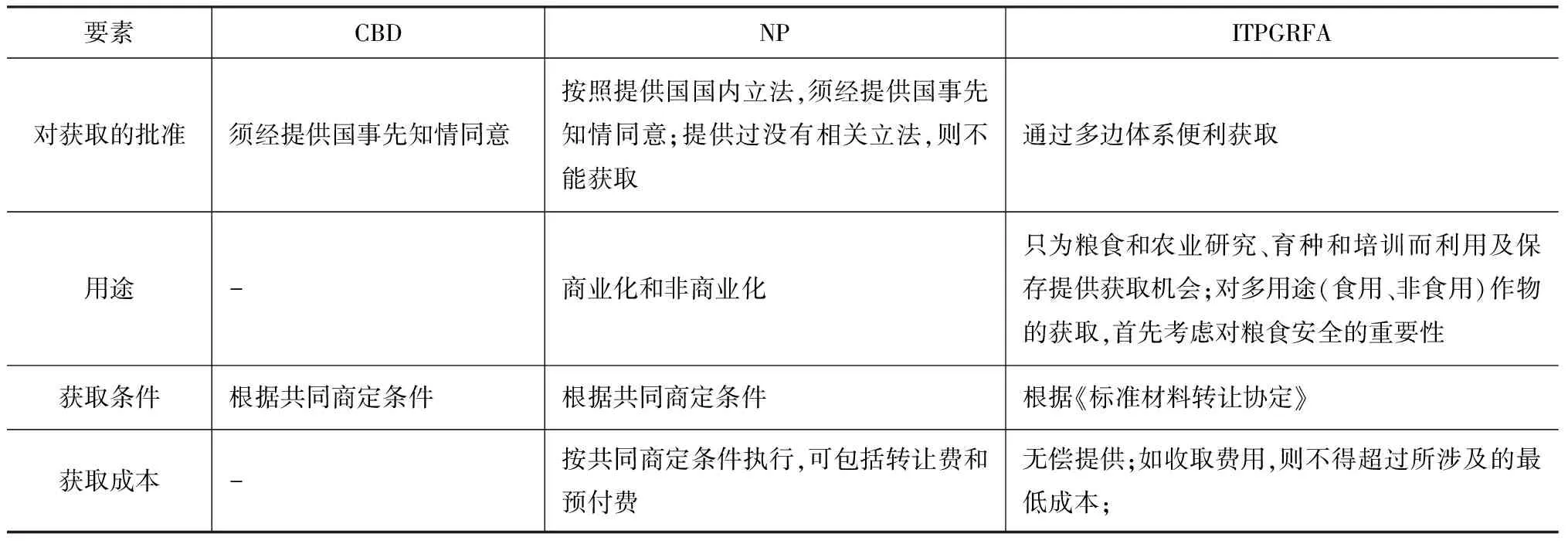

CBD、NP和ITPGRFA关于获取的规定也不尽相同,NP对获取用途进行了规定,要求区分用途,而ITPGRFA的制订目的本身,就是便利对以保障粮食安全为目的的获取活动,这一经验也值得借鉴。CBD并没有对“获取”进行界定,只是在第15条规定,获取应按照共同商定条件,并须经提供这种资源的缔约国事先知情同意,除非该缔约国另有决定。有些国家在其国内立法中通过界定“遗传资源”或者界定获取受到管制的地理区域来阐释该术语,但都没有对构成获取的实际活动进行说明。NP规定“为了利用遗传资源的获取”需要经事先知情同意,其中“利用”包括商业化和非商业化两种用途。[8]事先知情同意要求遗传资源获取申请者应在其生物开发活动开展之前的合理期限内寻求相关主体的同意,在这段时间内相关主体可以根据获取申请者以合理方式提供的信息做到全面知情,并以特定格式就获取申请者的获取与惠益分享安排作出明确的、肯定的授权。[9]在用途不明的情况下的获取仍将遵照国内立法或监管要求,但可以免除事先知情同意的要求。如果提供国不存在获取和惠益分享立法或规范性要求,其就无法要求利用国制定和实施遵守提供国关于获取和惠益分享的国内立法或规范性要求。[10]

ITPGRFA第12条规定了多边系统中粮食和农业植物遗传资源的便利获取,以及方便获取的《标准材料转让协定》。从多边系统获取遗传资源是无偿的,只能收取管理费,但不应超出所涉及的最低成本或构成隐性获取费。便利获取方不限于国家,也包括缔约国管辖范围内的自然人或法人。提供便利获取机会的条件主要包括用途的专门性和明确性,收取费用的低廉性,信息提供的全面性,获取者知识产权的非绝对性,提供者自愿性以及合法性等内容。在出现粮食安全和人体健康等危及公共安全的特殊情况时,也应当相应简化获取程序确保公众利益得到维护,但不包括化学、医药和其他超出粮食和动物饲料的工业应用。

表2 CBD、NP及ITPGRFA的获取方式

(三)海洋遗传资源的惠益分享

确定惠益分享的类型是确保开发利用国家管辖范围以外区域遗传资源产生惠益得到公平公正分享的基础。惠益分享要平衡分享和利用的关系,使其既不能挫伤商业化利用经济活动的积极性,又不能妨碍海域科学研究、投资和创新。采取的方案以既能实现获取和惠益分享,又不妨碍研究和商业开发为宜。对于国家管辖范围以外区域遗传资源的来源披露及其知识产权使用进行监督,从而对披露要求、惠益的分配方式,包括惠益分享的性质、惠益分享的相关活动、受惠者、惠益分配的法律依据以及分配模式等具体问题充是建立惠益分享机制的必要途径。

国家管辖范围以外区域遗传资源惠益分享目前还处于空白,主要还是参考CBD、NP和ITPGRFA的相关规定。CBD第15条第7款规定,各缔约国应采取措施“以期与提供遗传资源的缔约国公平分享研究和开发此种资源的成果以及商业和其它方面利用此种资源所获的利益。这种分享应按照共同商定的条件。”但就CBD有效实施的“公平合理”、“成果和开发”以及“利用遗传资源所获的惠益”关键术语没有界定,也没有指明惠益分享的主要受益群体,争端主要通过谈判、斡旋、调解,以及仲裁和上诉国际法庭等强制性解决方式。NP更加明确地规定了公正和公平的惠益分享的对象是“利用遗传资源以及嗣后的应用和商业化所产生的惠益”,惠益主要由遗传资源提供者代表缔约国应该依照共同商定条件分配,有货币和非货币性惠益两种形式,包括但不仅限于附件1所列惠益形式,其中包含知识产权。此外,NP没有涉及与最终成品有关的惠益分享,也未建立全球多边惠益分享系统的具体实施措施,惠益分享争端需要根据提供国和使用国按照事先商定的关于解决争端的条款进行处理。

ITPGRFA主要目的不是商业化惠益的分享,而是保障粮食安全,规定的多边系统中的惠益分享受益方可以是持有遗传资源的缔约国国家政府及其自然人、法人,包括农民和国际农业研究中心,惠益分享形式以非货币性为主,主要包括促进信息共享,便利技术的获取和加强提供国能力建设等。根据《标准材料转让协定》,要求获取方分享因商业化后获得的惠益,获取方应向由主管机构设立的国际基金支付资金。对获取的原始材料、遗传资源不得提出限制其方便获得任何知识产权和其他权利的要求,如果限制对研发出的产品作进一步的研究和育种,那么惠益分享是强制性的要求。[11]争端解决几乎照搬了CBD第27条规定的争议解决程序,即争端双方通过谈判、斡旋、调解,以及仲裁和上诉国际法庭等方式解决;但当获取方没有履行其义务,而提供方又放弃或拒绝启动争端解决程序,按照ITPGRFA管理机构通过的《第三方受益人程序》及其《调解规则》解决,由联合国粮农组织启动争端解决程序,以便实现多边系统自身的利益。国家管辖范围以外区域遗传资源的惠益分享,也可能主要是促进与海洋遗传资源的勘探、保护和研究有关的数据和研究成果共享、能力建设及科学合作,而不是建立货币化的惠益分享制度。

表3 CBD、NP及ITPGRFA的惠益分享方式

二、划区管理工具

海洋划区管理工具作为养护海洋生物多样性的重要手段,是基于生态系统方法,协调国际海事组织和区域渔业组织等部门基于区域的管理措施,整合在生态上协调一致的海洋保护区。根据UNCLOS第89条规定,任何国家不得有效地声称将公海的任何部分置于其主权之下,即任何国家不能单方面在公海建立海洋保护区,并要求悬挂其他国家旗帜的船舶必须遵守。但根据UNCLOS第117条、第118条、第192、第194条和第197条的规定,各国在行使各项公海自由权利时,有义务为保护和保全海洋环境以及养护公海海洋生物资源进行合作。

国际海事组织(IMO)、联合国粮农组织(FAO)和CBD等在其管理领域,提出了不同类型、用途的敏感区和脆弱区,从各部门、行业推动全球海洋生态环境保护。

(一)特别敏感海域

特别敏感海域是指公认在生态、社会经济或科学方面具有特殊属性,且容易遭受海上活动带来的损害,从而需要通过国际海事组织采取特别措施加以保护的区域。IMO于1991年通过了关于“特殊区域和特别敏感海区指定导则”的大会决议(A.720(17))。此后,该导则经过了3次修订,2005年通过的“经修订的特别敏感海区鉴定和指定导则”(A.982(24))是目前最新版本。特别敏感海域在地理范围方面没有明确的界定,IMO成员国政府提出的特别敏感海域申请可以包括领海、专属经济区和公海,甚至海峡。指定特别敏感海域,一是要符合生态学、社会经济和文化、科学研究和教育等三类17项标准的一项,二是容易遭受国际海运活动带来的损害,三是必须至少有一项具有公认法律基础的保护措施可以被IMO批准和实施。在特别敏感海域所采取的相关保护措施,限于(1)IMO现有文件框架内的措施;(2)IMO现有法律文件中尚未涵盖,但可以通过修改或指定新的法律文件使其具有法律基础的措施;(3)根据UNCLOS第211条第(6)款通过的保护措施。为以防止、减轻或消除威胁或已确认的脆弱性,申请国可以依法实施包括强制性船舶通报制度、禁止船舶停靠水域等相关保护措施,但不能拓展到其他领域,如渔业或采矿等海洋活动。

IMO是唯一负责指定PSSA和批准相关保护措施的国际机构,具体工作由下设的海上环境保护委员会协调开展,已在全球指定14个PSSA,且全部在专属经济区以内。指定PSSA扩大了沿海国对船舶通行的管辖权,但不能违背UNCLOS的框架下对船舶航行的一般国际规则和相关规定。但IMO下的MEPC通过的第133(53)号决议指定托雷斯海峡为大堡礁特别敏感海域的延伸部分,澳大利亚政府以该决议为依据发布了8/2006号航行通告,决定在托雷斯海峡实施强制引航。

IMO作为海运领域的国际组织,其在组织框架内通过的决议一方面只应对该组织的成员有一定的拘束力,同时,由于决议的效力不同于条约或国际习惯,即使对于国际海事组织成员国也并不具有法律拘束力。指定PSSA属于IMO决议,根据IMO宪章,决议是不具有法律约束力,相关保护措施也是软法。但相关保护措施的法律基础多为成员国之间已经达成(或者将要达成)的国际公约、规则等,符合“一般接受的国际规则和标准”时,该措施就具有强制性。

(二)脆弱海洋生态系统的海域

2004年开始,公海深海渔业管理问题在联合国大会作为重要议题进行了多次讨论,通过了若干决议,呼吁加强公海底层渔业管理。为以可持续的方式管理鱼类种群和保护包括海底山脉、热液喷口和冷水珊瑚在内的VME,使它们不受毁灭性捕捞法的损害,2006年联大第61/105号决议明确提出了监管深海底层渔业的要求,以及制定深海渔业管理标准,以便协助各国和区域渔业组织持续地管理深海渔业。[12]该决议适用于国家管辖范围以外区域,避免深海底层渔业活动损害VME。根据UNCLOS及其《1995年联合国鱼类种群协定》等国际法以及联大第61/105号决议的要求,2009年FAO制定了《公海深海渔业管理国际准则》(简称“国际准则”),[13]从技术层面着手解决公海底层渔业管理,确保深海生物资源的长期养护和可持续利用,防止对脆弱海洋生态系统(Vulnerable marine ecosystem,简称“VME”)的重大不利影响。国际准则虽属于自愿性准则,但遭到国际水产团体联合会的强烈抵制,该联合会反对在全球公海暂停或禁止底拖网渔业。

VME是易受干扰、恢复很慢或可能永远得不到恢复的生态系统,脆弱性涉及某一种群、群落或栖息地受到短期或长期干扰后将发生重大改变的可能性,及其受干扰后恢复和在多长时间内恢复的可能性,这些可能性又关系到生态系统本身的特征,尤其是在生物及其结构方面。对种群、群落和栖息地的脆弱性的评估,必须针对各种具体的威胁进行;某些特征,特别是脆弱性或稀少性,可能对于大多数类型的干扰来说都是脆弱的。但不同种群、群落和栖息地的脆弱性可能有很大的差异,这取决于所使用的渔具或受到的干扰类型,海洋生态系统的风险取决于其脆弱性、受威胁的可能性和减轻该威胁的手段。指定VME基于预警方法和生态系统方法,强调管理决策的科学基础及其影响,重视深海渔业对VME影响的认知和评估,并综合考虑包括渔业产业问题在内的各方面因素,积极推进认识上的共识和数据信息的传播与共享。

在全球海洋已建立具有管理功能的区域性渔业组织20个,基本覆盖了公海的主要渔业区域。区域渔业组织重点对深海底拖网采取关闭或暂时关闭措施,限制渔船的渔获量和作业范围,但必须符合国际法的规定。加强对渔业活动监测监督,收集数据以评估底拖网对VME的影响。沿海国和区域渔业组织酌情合作,根据VME标准评估全球海洋资源,在没有区域渔业组织的海域加快建立管理组织,并要求沿海国实施并制定相应的国家政策和法律,以加强深海渔业管理,包括保护VME。同时,还注意到发展中国家的特殊要求,尤其是满足发展中国家在财政、技术转让和科学合作等方面的需要。

(三)生物和生态学重要意义的海洋区域

CBD缔约国高度关注BBNJ养护和可持续利用问题,要求到2020年使10%的沿海和海洋区域得到有效养护。2004年CBD第7次缔约国大会提出包括了关于海洋保护区和公海生物多样性保护的在内的海洋生物多样性新议题。2008年CBD第9届缔约国大会通过“用于确定公海水域和深海生境中需要保护的具有生态和生物学重要意义海洋区域的科学标准”,用于查明需要保护的具有生态和生物重要性的海洋区域(Ecologically or Biologically Significant Marine Areas,EBSA);描述EBSAs不涉及法律和管理问题,只是科学和技术层面的工作。2010年第10次缔约国大会要求执行秘书组织一系列区域研讨会,描述符合EBSMAs的科学标准的区域。秘书处编写了关于EBSAs的培训手册/模块,组织覆盖太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋区域研讨会。截至目前,CBD秘书处已经完成207处符合EBSAs标准的海域的描述工作,其中有74处涉及国家管辖范围外海域,覆盖面积达到全球海洋面积的90%。

EBSAs进程也不涉及任何经济或法律问题,仅只是一项科学技术活动。EBSAs标准的科学进程不损害沿海国的主权,对其领海享有主权、以及对其专属经济区和大陆架享有主权权利和管辖权,以及其他国家在这些区域享有的权利,EBSAs进程的成果不损害沿海国的主权、主权权利或管辖权,或其他国家的权利。对符合EBSAs标准海洋区域的描述并不意味着对于任何国家、或其当局的法律地位,或对于其海上划界,表示任何意见。依照《生物多样性公约》对符合具有EBSAs标准的海洋区域的描述,在任何情况下都不得使未自愿查明这些区域的国家承担责任或承诺。CBD建议沿海国根据国内立法及其相关程序,开展描述其国家管辖区域内符合EBSAs标准、或符合其他国内国际商定的兼容和补充性的科学标准的地区的情况,并希望沿海国和国际组织在开展海洋功能区划或海洋空间规划、以及建立海洋保护区网络时,利用与EBSAs进程有关的科学信息。在EBSAs描述工作为基础,未来可能进一步开展对符合EBSAs标准海洋区域的人类活动的类型、程度以及所涉海域生物多样性的现况进行科学和技术分析。

描述EBSAs科学标准进程的影响力在不断扩大,部分沿海国和相关国际组织纷纷投入到相关进程工作中,一定程度上表明了各方对EBSAs有关工作的认可和重视,将是公海保护区选划的重要备选方案。[3]从CBD的讨论情况来看,联大在处理国家管辖范围以外区域海洋生物多样性问题方面的中心作用,UNCLOS是一切海上活动的法律框架,CBD为联大BBNJ问题的磋商提供科学和技术支持,EBSAs作为公海保护区选划重要的备选方案。但是,从实际效果来看,关于EBSAs的讨论内容已涉及经济和社会发展的相关问题,严重超出了CBD缔约方大会的授权,以及CBD法律规定的内容。

三、环境影响评价

环境影响评价作为现代环境保护的重要工具,得到国际社会的普遍接受和认可。但就国家管辖范围以外区域而言,环境影响评价是一个新兴领域,对该问题规制的研究很少。在制定国家管辖范围以外区域的环境影响评价制度的全球行动中,UNCLOS第204条-第206条构成了执行环境影响评价的基本框架。但是,UNCLOS仅仅对环境影响评价做出一般性规定,即要求沿海国在其管辖或控制下的活动可能对海洋环境造成重大污染或重大和有害的影响时,应对该活动进行环境影响评价。公约规定的义务不具有强制执行的法律效力,所以很难保证各国都能遵守在国家管辖范围以外区域进行环境影响评价的规定。此外,也并未就环境影响评价的范围和内容进行详细说明,如海洋运输、海洋渔业、海洋倾废、海洋科学研究和铺设海底电缆和管道等传统海洋活动,以及海洋施肥、碳封存、深海旅游和海洋生物资源的勘探开发等新兴海洋活动开展环境影响评价的危害程度,环境影响评价的程序和标准等。

环境影响评价其对象是可能对环境产生不利影响的人类的拟议活动,其目的是为了保护环境,控制并最大限度地降低人类活动的不利影响。目前,国际社会上对该问题的研究主要集中在国际海底管理局、CBD和南极条约体系等国际和区域组织,围绕国家管辖范围以外区域的环境影响评价的技术和法律问题展开讨论。

(一)国际海底管理局

国际海底管理局作为“区域”矿产资源勘探和开发的管理机构,负责“区域”内的矿产资源勘探开发及其相关的活动进行环境影响评价。UNCLOS第165条第2款(d)项规定,国际海底管理局法律和技术委员会应就“区域”内活动对环境影响准备评价。《关于执行〈联合国海洋法公约〉第Ⅺ部分的协定》进一步阐述了对“区域”内的深海釆矿活动进行环境影响评价的义务,其中附件I第7条规定,对工作计划的审批申请,应当附有该活动的潜在环境影响评估以及关于按照管理局制定的规则、规章和程序进行的海洋学和环境基线研究方案的说明。

2000年以来,国际海底管理局颁发《“区域”内多金属结核探矿和勘探规章》、《“区域”内多金属结核探矿和勘探规章》和《“区域”内富钴结壳探矿和勘探规章》均涉及环境影响评价的内容。上述规章要求法律和技术委员会(法技委)制订并执行勘探活动可能对海洋环境造成影响的初步评估,关于防止、减少和控制对海洋环境的污染和其他危害以及可能造成的影响的提议措施的说明。2013年法技委通过《指导承包者评估“区域”内海洋矿物勘探活动可能对环境造成的影响的建议》(《建议》),要求在核准合同形式的勘探工作计划之后,并在开始勘探活动之前,承包者应向管理局提交对海洋环境潜在影响的评估书、对海洋环境造成严重损害的监测方案建议书以及相关的环境基线数据。此外,2012年,国际海底管理局理事会审议通过的《克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划》,还提出需要根据开发方案酌情开展累积环境影响评估。国际海底管理局颁布的涉及环境影响评价的规定和建议属于软法的性质,但以保护海洋环境的“软责任”规范申请方的勘探开发行为,为申请方的勘探开发活动提供了环境影响评价指南,对其活动起到保持秩序、实际指导作用软规制的作用。

(二)《生物多样性公约》

根据CBD第4条、第5条和第14条规定,各缔约国采取环境影响评价的适当程序和安排,以确保在其可能对生物多样性产生严重不利影响的方案和政策的环境后果得到适当考虑,并在互惠的基础上开展国际合作,促进通报、信息交流和磋商。但CBD在国家管辖范围以外区域对管理人类活动的法律授权有限,仅针对国家控制下的活动,在国家管辖范围以外区域具有局限性。

CBD将环境影响评价视为实现生物多样性保护和可持续利用的的重要手段。自2004年联大成立BBNJ特设工作组开始,CBD缔约国大会开始讨论BBNJ相关问题。2006年,在第8届缔约国大会通过了《关于涵盖生物多样性各个方面的影响评估的自愿性准则》(《准则》),该自愿准则充分考虑了环境影响评价不同阶段的生物多样性因素问题。在《准则》的基础上,于2012年第11届缔约国大会核可《海洋和沿海地区环境影响评估和战略环境评估的自愿性准则》(《新准则》)。

《新准则》特别考虑了国家管辖范围以外区域的复杂环境,并强调在国家管辖范围以外区域开展环境影响评价,就实现社会经济利益分配方面的公平性、评估生态系统服务价值、分配环境成本以及在成本和效益平衡等4个方面具有挑战性。《新准则》在一定程度上解决了进行环境影响评价的技术问题,但仅属于技术性文件,为缔约国和非缔约国在制定和执行各自的影响评价工具和程序方面提供参考,不具有法律约束力,无法确保各方按照统一的标准制定和执行环境影响评价。

(三)南极条约体系

南极环境影响评价实践主要针对南极地区的人类活动,《南极条约》和《关于环境保护的南极条约议定书》(《议定书》)对南极条约区域内的活动进行环境影响评价做出了较为详细的规定。《南极条约》第7条第5款要求需事先公布科学研究计划、南极旅游、一切政府性和非政府性活动,以及与此相关的后勤支援活动,以便于将人类活动对南极环境的不利影响保持在可控制范围内。《议定书》第3条“环境原则”第2和第3款提出预警原则,要求对南极地区开展的活动事先进行环境影响评价。《议定书》第8条“环境影响评价”指出了环境影响评价程序的适用范围,并将活动的影响程度分为三个等级:(1)几乎没有影响;(2)轻微的或是短暂的影响(3)超过轻微的或是短暂的影响。《议定书》附件I“环境影响评价”概括了环境影响评价的方法及相关责任,要求在科学考察、旅游及其他政府或非政府行为开展前,应对该行为对南极环境可能造成的影响进行评价,将环境影响评价分为三个阶段:初始阶段、初步环境评估和全面环境评估。附件I还规定《南极条约》框架下的环境保护委员会(Committee for Environmental Protection, CEP)负责全面环境影响评估草案的审查,由CEP向南极条约协商国会议提供意见是否实施该拟议活动,为缔约国提供关于执行《议定书》的意见和建议。

南极环境影响评价程序已经非常详细,但在审查协商国的评价行为时仍然可能出现问题。如某一项活动被确定只有“相当轻微或短暂的影响”,那么可以不做进一步的环境影响评价,该活动便可立即进行。《议定书》划分了南极活动的环境影响等级,但是并没有对这三个等级的概念进行详细的解释。1999年第23届协商国会议通过的《环境影响评价指南》,在技术层面也没有提供详细的指标体系来确定环境影响的等级。近年来,南极协商国会议关于“短暂的和微小的影响”评价标准的讨论也没有定论,因认知的差距以及科学上的不确定性,关于此问题的标准各协商国之间存在明显差异。此外,南极地区的捕鲸、捕海豹、捕鱼和应急操作在内的活动,《国际捕鲸公约》等法律文书另有规定,不需要进行环境影响评价。

四、展望

制定并实施国际协定将重构国家管辖范围以外区域的海洋利益格局,攸关国家在深远海的战略利益和布局。各国对制定关于国际协定态度、立场不一,分歧严重,谈判将是一项复杂而艰巨的多边利益博弈。

欧盟和77国集团是制定国际协定的主要推动者。欧盟是“环保派”的代表,希望通过出台国际协定,就公海保护区的设立和运行、环境影响评价制度的实施确定全球法律文书,希冀掌控全球海洋治理主导权。欧盟积累了大量的公海生物多样性调查数据和信息,在海洋保护区建设和管理方面经验丰富,通过多边国际平台积极推动公海保护区建设,在东北大西洋建有包括公海保护区在内的海洋保护区网络,在南极已建立南奥克尼群岛海洋保护区,还与澳大利亚联合提交了东南极海洋保护区提案。欧盟环境影响评价要求和技术水平较严格,内部环境影响评价制度相对统一,试图通过环境影响评价设置绿色壁垒,提高国家管辖外海洋活动的环境准入技术标准。欧盟在公海保护区和环境影响评价等议题上已经拟定出相对完整和成熟的谈判方案,可能充当谈判的急先锋。

77国集团为代表的发展中国家是重点关注国家管辖范围以外区域遗传资源,希望通过制度设计制约发达国家抢先独占海洋遗传资源,争取在新一轮海洋资源开发和资源分配中分“一杯羹”。强调海洋遗传资源属于“人类共同继承财产”,,利用海洋遗传资源产生的惠益应公平公正的分享,反对发达国家的利用知识产权等“软武器”抢占海洋遗传资源。主张在国家管辖范围以外区域进行与海洋资源相关的所有活动,包括与海洋遗传资源,应为全人类的共同利益而开展,且依据UNCLOS相关原则及其关于海洋科学研究和“区域”的条款,主张适用于海洋遗传资源的制度不应等同于公海海洋生物资源的管理制度。77国集团虽然关注海洋遗传资源问题,但囿于科学技术能力不足,以及内部的意见分歧,在谈判中的主导权有限,可能继续与欧盟捆绑在一起,共同推动国际协定的出台。但77国集团与欧盟也有分歧,77国集团关注国家管辖范围以外海洋遗传资源的惠益分享问题,欧盟关注海洋保护区问题,难以相互支持。此外,小岛屿国家、最不发达国家以及内陆国还对海洋生物多样性养护、保障发展中国家的特殊要求等方面表达对BBNJ相关问题的关切。

美国、俄罗斯等海洋强国是海洋利用派的代表,坚决反对“利益共享”,坚持“先到先得、公海自由”,它们不愿对国际海洋秩序进行重大调整,希望维持目前相对宽松的国际环境,在现有国际法律制度框架内处理BBNJ相关问题。利用派国家主张适用人类共同继承遗产原则的海洋资源仅为矿产资源,海洋遗传资源理应排除在人类的共同继承遗产之外,而适用公海自由制度。再者,海洋遗传资源是一次性获取,获取量也很小,一般情况下对海洋生物多样性的影响微乎其微。“利用派”国家借助其雄厚的资金和技术优势,已对全球大洋洋中洋脊和裂谷之热液口的沉积物和生物样品都进行了较为系统的取样和研究,基本完成了深海极端环境科学研究所必需的原始积累,目前进入开发和商业化运作阶段,在该领域占据话语权和主动地位。在国际社会上,主张利用现有的公海自由原则,巩固和扩大在海洋生物多样性方面取得的利益,反对公海保护区建设,以凭借强大的海上实力,维持在全球海洋的力量投射和战略布局。在国内政策上,也为了保证在海洋遗传资源、海洋航运等方面的领导地位,通过经济法律等手段鼓励本国的企业和相关组织进行更深层次的研究和开发。

国家管辖范围以外海域是我建设海洋强国进程中必须深度经略的战略空间。中国作为快速发展的海洋大国,谈判制定UNCLOS框架下的国际协定,对我国来说既是挑战也是机遇。一方面,国际协定的海洋遗传资源及其惠益分享制度、公海保护区制度、环境影响评价制度,可能对我维护和拓展海洋利益和战略空间带来不利影响。我国的海洋遗传资源深海获取刚刚起步,相关研究工作还处于追赶阶段,后续开发刚刚起步;公海保护区限制我公海渔业捕捞、海上航行、海洋科学研究等海上活动,挤压对我发展空间,间接影响我战略机遇期,以及海洋强国建设的具体实施。环境影响评价对现有的传统海洋活动以及地球工程等新兴海洋活动,提出高标准的环境保护要求,从设计、建造、设备、技术等多环节提高海洋活动的准入门槛。

另一方面,随着我国海洋经济和科技水平的快速提升,我国有机会、有能力去主动谋划事关我安全与长远发展的全球海洋战略布局。以此为契机,对内加快海洋产业转型,以海洋科技创新发展,尽早实现并优化我国海洋利益的全球布局;对外借助国际协定谈判,在相关规则的制定中,做好参与国际协定磋商谈判的各项准备,在积极履行《公约》的同时,充分展示我负责任大国的形象和能力;同时,寓于我国的利益诉求,使其谈判走向基本满足我国的战略利益需求,进一步拓展和确保在公海和“区域”的合法利益。这对于我以较低成本和风险,维护和拓展我海洋利益和战略空间,建设海洋强国都将具有重大意义。

[1] Jeff A., Malcolm R., Andrew J.,etal., A systematic approach towards the identification and protection of vulnerable marine ecosystems[J]. Marine Policy, 2014, 49:146-154.

[2] Jobstvogt N., Hanley N., Hynes S., Kenter J,etal., Twenty thousand sterling under the sea: Estimating the value of protecting deep-sea biodiversity [J]. Eological Economics, 2014, 97:10-19.

[3] 郑苗壮, 刘岩, 徐靖. 《生物多样性公约》与国家管辖范围以外海洋生物多样性问题研究[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2015,(2):40-45.

[4] UNGA, Development of an international legally-binding instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction, 2015, A/69/292.

[5] Leary D., Vierros M., Hamon G.,etal., Marine genetic resources: A review of Scientific and commercial interest[J]. Marine Policy, 2009, 33, 183-194.

[6] Thomas Greiber, Sonia Pe a Moreno. An explanatory guide to the Nagoya protocol on access and bene?t-sharing[J]. Gland, Switzerland: IUCN; 2012.

[7] 徐靖, 李俊生, 薛达元等. 遗传资源获取与惠益分享的《名古屋议定书》核心内容解读及其生效预测[J]. 植物遗传资源学报, 2012, (5):720-725.

[8] 薛达元. 《名古屋议定书》的主要内容及其潜在影响[J]. 生物多样性, 2011, (1):113-119.

[9] 秦天宝. 论遗传资源获取与惠益分享中的事先知情同意制度[J]. 现代法学, 2008, (3):80-91.

[10] G. S. Nijar. The Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing of Genetic Resources: Analysis and Implementation Options for Developing Countries[J], Research Paper of South Centre, 2011, p. 20.

[11] 王述民, 张宗文. ITPGRFA实施进展[J]. 植物遗传资源学报, 2011, (4):493-496.

[12] UN. Sustainable fisheries, including through the 1995 agreement for the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the law of the sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks, and related instruments [R]. A/RES/61/105. 2007: 80-90.

[13] Report of the Workshop on Vulnerable Marine Ecosystems, Annex 10 to the Report of the Twenty-Eighth meeting of the Scientific Committee, 2009.

责任编辑:周延云

Focal Issues of Marine Biological Diversity Beyond Areas of National Jurisdiction

Zheng Miaozhuang Liu Yan Qiu Wanfei

(Chinese Institute for Marine Affairs, State Oceanic Administration, Beijing 100860, China)

In 2015, according to the UN general assembly resolution 69/L65, an international legally-binding instrument was drafted under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction. In this paper, the authors analyzed the similarities and differences in definitions, scope, access, benefit-sharing as well as compliance with the Convention on Biological Diversity (CBD), the Nagoya Protocol (NP) and the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) which are relevant to the access to genetic resources and share the benefits arising from the utilization of such resources. The authors then analyzed the experience concerning area-based management tools related to particularly sensitive sea areas (PSSA), vulnerable marine ecosystem (VME) and ecologically or biologically significant marine areas (EBSAs). Finally, the authors discussed environmental impact assessment which was mainly focused on the International Seabed Authority, CBD, and the Antarctic Treaty system. Based on the position of the main countries and interest groups, China should make relevant preparatory work, actively participate in the negotiations of international instrument, and safeguard our national maritime interests.

marine biological diversity beyond areas of national jurisdiction; conservation; sustainable use; international instrument

2016-03-23

中国大洋矿产资源研究开发协会“十二五”重点项目“公海事务动态跟踪研究”;国家海洋局项目“国家管辖外海域生物多样性问题研究”;中国极地发展战略基金重点项目“我国南极活动的战略问题研究”;国家自然科学基金项目“外大陆架划界对南海地缘政治的影响路径和效应研究”(41401142)

郑苗壮(1982- ),男,山东日照人,国家海洋局海洋发展战略研究所副研究员,博士,主要从事海洋政策与管理、海洋法学研究。

D993.5

A

1672-335X(2017)01-0062-08