参照群体范围:一个公共物品的折中分析框架

——以涉海公共物品为例*

2017-03-15于洋

于 洋

(中国海洋大学 法政学院,山东 青岛 266100)

参照群体范围:一个公共物品的折中分析框架

——以涉海公共物品为例*

于 洋

(中国海洋大学 法政学院,山东 青岛 266100)

基于一个公共物品的折中分析框架,政府在涉海领域的职责至少应包括以下几类:一、海洋规划和立法、海洋秩序维护、海洋环境保护的供给;二、海洋信息供给;三、属于准公共物品类的海滨和海岛景区供给;四、海港等基础设施供给。其中海洋规划和立法、海洋秩序维护、海洋环境保护应再细分,分别由中央政府、省级政府和地方政府供给。而交易性水产品、船舶、海上平台、纯私人物品类的滨海和海岛景区等交由市场供给更符合效率原则。

公共物品;政府职责;海洋管理

一、引言

如何确定政府与市场的边界是一个学术界长久讨论的问题。萨缪尔森给出的界定方法是判断是否存在六种市场失灵状态:垄断、外部性、公共物品、收入与财富的不平等、通货膨胀与失业以及低速经济增长。其中垄断、外部性和公共物品属于市场非效率现象,收入与财富的不平等属于市场自身无法调节的社会不公平问题,而通货膨胀与失业以及低速经济增长,则是市场经济下反复出现的宏观经济问题,[1](P37)因此政府的职责就是纠正市场自身难以改变的无效率、不公平和不稳定问题。斯蒂格利茨的边界划定也是基于六类基本的市场失灵,分别是不完全竞争、公共物品、外部性、不完全市场、不完全信息和包括失业在内的宏观经济扰动,[2](P73)其内容与萨缪尔森的界定基本一致。

在所有市场失灵问题中,最为广泛接受的是公共物品和外部性两种,即,公共物品的供给问题和外部性问题市场自身难以解决,须由政府进行干预。而在很多学者的分析里,公共物品与外部性问题其实是一个问题的两个侧面,萨缪尔森意义上的纯公共物品其实就是完全正外部性物品。[1](P34)同时,由于公共物品是一个抽象概念,其所指不限于具体物品,因而政府对于垄断的破除、对于收入分配不均的调节以及创造稳定的宏观经济环境这类纠正市场失灵的行为,都可以看作是与私人物品不同的抽象公共物品。在这层意义上,“公共物品—外部性”问题涵盖了其他所有的市场失灵问题。

因此,可以认为“公共物品—外部性”问题是界定政府与市场边界最重要的依据,即,在现代市场经济社会里,政府的职责是供给公共物品,进而减少外部性所导致的市场非效率。但是,仅凭一个抽象的公共物品概念仍不足以提供具体而充分的政府职责框架,真正需要回答的问题是:哪些物品应该划入公共物品范畴,哪些物品又必须经市场供给才能达到最优状态?

由于这一问题所涉及领域过宽,完全穷尽并非本文的目的以及篇幅所允许,因而本文将尝试对现有公共物品理论模型进行一定的整合和取舍,提出一个可操作化的分析框架,并借助一个具体领域的分析,即涉海领域的公共物品—私人物品属性界定,给出一点可能的回应。

二、绝对属性与相对属性——公共物品理论的两个演进路径

19世纪八十年代,欧洲学者开始了早期公共物品理论的探索。由于早期研究者集中于非英语国家,因而直至20世纪初期,其影响力才借助翻译作品在英美国家扩展开来。通过马斯格雷夫、鲍温等学者的努力,英语世界的学者们开始了解萨克斯(Sax)、德马科(De Marco)、林达尔(Lindahl)和威克赛尔(Wicksell)的思想,[3](P177-178)这其中尤其重要的是马斯格雷夫对于林达尔思想的介绍,使得著名的“自愿交易理论”与“林达尔均衡”模型得以广泛传播,后来萨缪尔森公共物品理论的建立,也受益于马斯格雷夫对前人理论的介绍。[4]

林达尔用来指代公共物品的概念是公共服务(Public service),他的模型假定某一国家的民众分别由两个主要政党代表,每个政党的行为都符合经济理性,追求所代表选民的收益最大化。在这种前提假设下,符合经济理性的征税比例分配和公共服务供给量可以通过两个政党的讨价还价自愿达成。其理论模型如下图[5]所示:

图1 自愿交易理论模型

该模型中,横轴为公共服务总供给量,纵轴为缴纳税金比例,对于A政党,纵轴自下而上表示缴纳税金比例从0增加到100%,对于B政党则刚好相反。曲线aa、bb分别代表A、B两个政党各自愿意缴纳的总税金比例随着公共服务供给量变动而变化的情况。由于总税金由A、B两个政党所代表的选民分摊,因此在某个供给量上B不愿缴纳的比例便可以看成A获得同样数量公共服务需要付出的成本,而A不愿缴纳的比例就是B为获得该数量公共服务需要付出的成本。因此可以认为,aa是A的需求曲线和B的成本曲线,而bb是A的成本曲线和B的需求曲线。林达尔认为,出于经济理性,两个政党通过讨价还价会在P点就公共服务供给量和税收缴纳比例达成共识,此时A的税收缴纳比例为R,B的缴纳比例为1-R,两政党的总缴纳比例刚好为总税金的100%,均衡点P所对应的均衡供给量为O。

自愿交易理论意图从理论上证明公共物品供给的均衡状态可以通过政治过程自愿达成。但马斯格雷夫认为其前提假设和推论都难以成立,一个重要的原因在于“现实世界中的民众普遍不愿履行纳税义务,因此税收的完成普遍需要借助强制力”,[5]布坎南也看到“林达尔的理论在扩展到政治决策过程时遇到了困难”。[3](P137)

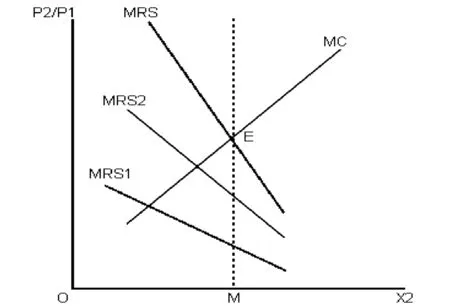

萨缪尔森对公共物品供给的帕累托最优状态的界定并非原创,鲍温在其对“社会物品理想产出”的研究中已经指出过,理想产出点在总边际替代率曲线与边际成本曲线的交点处,[6]即公共物品2的供给量X2相对于私人物品1的供给量X1而言,个体边际替代率之和等于边际成本时达到最优供给。萨缪尔森的贡献是将这一表述公式化,并进行了一定的修正,因为鲍温所指的边际成本并不是绝对边际成本而是相对边际成本,用边际转换率来表述更为规范。在鲍温研究的基础上,萨缪尔森用下图[4]的形式更直观解释了这一最优状态。

假设在两个成员组成的社会里,私人物品1的供给量X1与公共物品2的供给量X2为此消彼长的关系,增加公共物品的供给量必须减少私人物品供给量。横轴代表公共物品供给量,纵轴代表两种物品的效用比率或者成本比率,曲线MRS1代表个体1的边际替代率曲线,曲线MRS2代表个体2的边际替代率曲线,曲线MRS为二者的加总,即整个社会为了多获得一单位公共物品而愿意放弃的私人物品数量,称之为总边际替代率,也可以认为是整个社会的相对边际效用。曲线MC为公共物品相对于私人物品的边际转换率,即整个社会为多获得一单位公共物品而不得不放弃的私人物品数量,也可以认为是公共物品的相对边际成本。不难证明,当公共物品的相对边际效用等于相对边际成本时,其供给量达到最优,此时交点为E,所对应的最优供给量为M。

图2 公共物品供给的帕累托最优状态

但萨缪尔森也承认,理论上的最优状态在现实中很难出现,最困难的地方在于现实社会中人们出于个人利益最大化的考虑,往往隐瞒偏好,使供给者无法获知社会总边际替代率,对此他指出应尽可能获取人们的真实偏好信息。[8]而如何获取社会成员对于公共物品的真实偏好也成为了有待公共经济学者与政府管理学者解决的重要问题。

除了偏好显示问题,批评者认为萨缪尔森对于公共物品的定义过于极端,在现实世界找不到对应物。萨缪尔森的回应是,“几乎所有偏离规模报酬不变的现象和外部性现象都包含有纯公共物品模型的属性和困境”,[8]而现实世界中“政府的任何一种职能如果不包含纯公共物品的成分,其合法性就是应当质疑的”。[4]

除了萨缪尔森的公式化定义之外,学者们还习惯于用两个特性来描述纯公共物品,即消费过程的非排他性和非竞争性。据布坎南研究,这一描述至少可以追溯到马斯格雷夫的论著。[3](P47)而萨缪尔森也认可公共物品的这两个特性,他在《经济学》一书中写道,“公共物品是指这样一类商品:将该商品的效用扩展于他人的成本为零;无法排除他人参与共享”。[1](P34)其中商品的效用扩展于他人的成本为零,即商品具有消费上的非竞争性;而无法排除他人参与共享,就指的是公共物品的非排他性。斯蒂格利茨则直接定义公共物品具有非竞争性和非排他性,其中竞争性消费就是如果某人使用一种产品,其他人就不能使用该产品。非排他性则是指没有可能(或会发生很大成本)将任何人排除在公共物品的利益之外。[2](P110)

至此,从马斯格雷夫、萨缪尔森到斯蒂格利茨,多数学者都将公共物品与私人物品界定为产品的一种客观属性,也都接受公共物品具有非排他性和非竞争性这一描述。但是,布坎南却通过对公共物品与私人物品重新定义,开辟了一条新的研究路径。

布坎南自始至终都反对将非竞争性与非排他性视为物品的客观属性来定义公共物品,他认为这种划分会阻碍研究的深入,因此,他提出以供给制度定义物品属性,这样,同一种产品的属性是可变的,当政府供给时就成为公共物品,私人供给时就成为私人物品,公共物品可以具有排他性,而私人物品也可以具有非竞争性。[3](P34)这样做的目的“是要针对那些出于种种原因碰巧被公共地组织和供给的所有物品和服务,来证明公共物品模型的有效性及一般正确性”。[3](P48)

布坎南关于公共物品的理论最终形成,是在“俱乐部理论”提出以后。俱乐部制度,或称为消费上的会员所有制,在布坎南看来可以替代萨缪尔森的“公共物品—私人物品”分析框架。在俱乐部理论里,“纯私人物品就是最优会员规模为1人的物品,而纯公共物品可以视为最优会员规模趋向无穷大的物品”。[12]几乎所有种类的物品都是俱乐部物品,主流理论里纯公共物品、混合物品以及私人物品的区别仅在于俱乐部会员的最优规模是1人、无穷多人还是介于两者之间。

至此,公共物品研究形成了两种主要理论取向,一种坚持萨缪尔森等学者的“公共物品—私人物品”和“非排他性—非竞争性”分析框架,在此划分基础之上研究公共物品的有效供给方式;一种则延续布坎南的俱乐部理论,探讨各类物品的最优俱乐部规模。哈丁、[13]埃莉诺·奥斯特罗姆[14]等学者对公地(Commons)、公共事物(Commons)的研究,一般被纳入“非排他性—非竞争性”这一分析框架之中,公地虽然属于竞争性物品,但由于产权无归属或产权模糊而具有制度安排上的非排他性特征,因此可以视为同时具有非排他性和竞争性的混合物品。

在传统模式的公共物品理论建构之外,近些年越来越多的学者开始将研究兴趣转向实证领域,通过实验来检验理论假设已逐渐成为主流,[15](P8-9)因此,未来公共物品研究的重要发展,可能将来自于社会科学方法与自然科学方法的协同推进之中。

三、参照群体范围——一个折中分析框架

(一)非排他性与非竞争性——相对范围中的属性

主流公共物品理论将竞争性与排他性视为物品绝对属性,在许多中间物品的属性界定上解释力不足,因此常招致批评。而俱乐部理论完全摒弃了了竞争性与排他性框架,将公共物品与私人物品视为完全随供给主体变化的属性,同时在研究物品最优消费规模时将俱乐部人数的取值范围界定为1到无穷大,在理论应用中难以操作。因此,本研究将延续主流公共物品理论的“非排他性—非竞争性”分析框架,但借鉴俱乐部理论的思路,并且依据日常经验,并不将物品的排他性与竞争性视为绝对客观属性,而是认为其具有相对性,排他性和竞争性都可能会随着参照群体范围的改变而改变,即,在一定范围内具有非排他性的物品,在更大范围内可能具有排他性,而对于一定规模的共同消费群体具有非竞争性的物品,对更大规模的共同消费群体可能具有竞争性。这里的参照群体范围可以是布坎南所研究的人口规模,可以是空间规模、经济规模,也可以是几种规模的综合概念。因此本研究认为,j物品属性的确定必须参照离散型定序变量REj和RRj,其中REj为物品j的排他性参照群体范围,RRj为物品j的竞争性参照群体范围。

对于非排他性的界定,我们基本沿用萨缪尔森的定义,即“无法排除他人参与共享”,但这里有一个很重要的问题,即“无法排除”指的是什么?包括萨缪尔森在内的多数学者只是强调物品的效用在个体间不可分,但并没有说明不可分是因为技术上没有可能排除不付费者还是既有制度的安排导致物品对所有人开放。科斯在《社会成本问题》[16]中的分析其实间接启示我们,许多非排他性物品并非在技术上难以排他,而是由于制度上没有清晰的产权安排所以不能拒绝他人。因而本文赞同斯蒂格利茨的说法,“排他性的有些问题不是源自排他的可行性,而是法律制度的不完善使得难以排他”。[2](P115)这样本文中排他性的定义就是:由于技术不可行或产权未确定,无法排除他人参与共享。

根据上述非排他性和非竞争性的界定,可以得到四类具有极端特性的物品,即非排他性非竞争性物品、排他性竞争性物品、非排他性竞争性物品、排他性非竞争性物品。在既往的研究中,普遍接受的命名法是将第一类称为纯公共物品,将第二类称为纯私人物品,但是第三类和第四类物品并无统一命名。由于真正符合技术上无法排他且具有竞争性的物品在现实中几乎不存在,第三类非排他性竞争性物品一般指的是虽然在技术上可以排他,但由于产权未确定而不能排他的具有竞争性的公共资源,也有学者称为公地、公共池塘资源、公共事物,本文统一称其为公共资源。第四类排他性非竞争性物品有俱乐部物品、准公共物品等称法,由于俱乐部物品在布坎南的理论中囊括了所有物品,用在此处会产生歧义,因此本文统一称为准公共物品。

因此,如果给定了参照群体范围,那么所有物品可以分为纯公共物品、纯私人物品、公共资源和准公共物品,以及介于四类物品之间的其他物品(如下图),但参照群体范围的取值如果变化,那么部分物品的属性可能随之变化。

图3 给定参照群体范围下的物品属性划分

(二)供给主体——物品的筹资者

物品的生产与物品的供给是完全不同的概念,生产者指的是直接制造者,而供给者指直接筹资者。这一点布坎南已经有过澄清。[3](P170)因此,当我们探讨公共物品应由谁来供给时,其问题的实质是由谁支付费用更有效率。而由谁生产更有效率这一问题在本文中并不涉及。但由经验来看,在多数情况下物品的生产环节私人部门比公共部门更有效率,因此由政府向私人部门采购产品和服务进而供给社会已经成为一种趋势。

根据物品的直接筹资者情况,物品供给可以分为几种模式:政府供给、市场供给、社会组织供给和混合供给。不论物品由政府生产或是私人部门生产,只要政府通过财政资金进行筹资支付全部费用,即为政府供给。同理,由消费者自己按照市场价格支付全部费用,即为市场供给。由社会组织支付费用并无偿提供,即为社会供给。而混合供给表示一种物品的全部费用由政府、消费者自己、社会组织中的两种以上共同分担。

(三)基于参照群体范围的具体物品界定方法

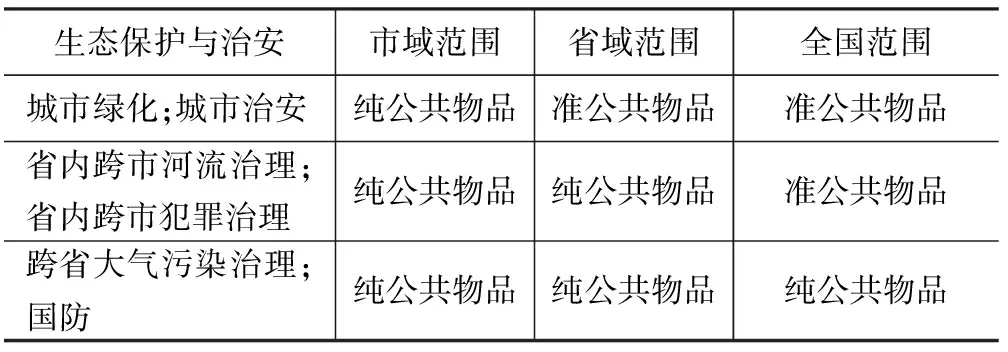

根据以上界定,可以对具体物品的属性重新加以审视。以既往较为公认的属于纯公共物品的生态保护和治安为例,表1给出了分类方法。本文希望说明的是,随着参照群体范围的改变,其属性也可能发生变化。为了便于以我国为背景举例分析,本文将排他性参照群体范围按照理想模式分为三个层级:全国范围、省域范围、市域范围,范围由大到小,每个层级都是人口规模和空间规模的综合,同时默认每个范围内的共同消费群体规模远未达到拥挤规模,处于非竞争性状态。

在一个各方面相对均质而且远未达到拥挤的理想模式城市里,整体性的城市绿化和城市治安,在市域范围内无法排除任何市民的共享,而且其效用扩展到新增市民的成本近似为零,可以视为纯公共物品,但是若以省域范围为参照群体范围,则该物品的非排他性会改变。在省域范围内,A市的城市绿化和城市治安可以排除其他城市市民的分享,这种排他性是由空间距离自然形成的,也就是说,希望居住在B市同时分享A市的城市绿化与治安环境是不可能的。当然,如果B市市民前往A市短暂旅游也可以暂时性分享A市的城市绿化和治安服务,但如果希望真正长久地分享该物品,则必须放弃在B市的生活前往A市定居,而这对个人而言需要花费巨大成本。因此A市的城市绿化与治安可以排除其他城市居民,同时其效用扩展到新增市民的成本近似为零,这样以省域范围为参照,城市绿化和城市治安都属于有排他性与非竞争性特征的准公共物品。

同理可证,城市绿化与城市治安的参照群体范围为全国范围时,其物品属性为准公共物品,省内跨市河流治理与省内跨市犯罪治理在参照群体范围为全国范围时,其属性为准公共物品,而跨省大气污染治理和国防两种物品无论以市域、省域还是全国为参照群体范围,都属于纯公共物品。

表1 基于非排他性参照群体范围的物品界定

四、涉海领域物品属性与政府职责

(一)涉海领域物品属性的界定

涉海领域物品的外延极为庞杂,本文仅以几种典型物品为例并以我国为背景进行分析和探讨。首先,是目前纳入国家海洋局、海事局职责体系内的物品,可以归纳为四种:海洋规划和立法、海洋信息服务、海洋秩序维护、海洋环境保护。第二,是产权尚未确定的野生渔业资源。第三类为其他常见物品,如港口、滨海和海岛景区、交易性水产品、船舶和海上平台等。

这里野生渔业资源由于其属于产权未确定物品,且在当前我国渔业资源稀缺的背景下效用的扩展成本不为零,因此具有稳定的非排他性和竞争性特征,可以确定为公共资源。

交易性水产品、船舶和海上平台的排他性与竞争性通常也不随参照群体范围的改变而改变,属于典型的纯私人物品。

由于对消费者收费不存在技术上的困难,港口、景区通常具有稳定的排他性特征,但是其竞争性会随着参照群体范围改变。当参与消费的群体达到一定规模后,其效用扩展的成本不再为零,开始具有竞争性。因此,港口、景区在长期潜在消费需求显著超出容纳量的条件下近似于纯私人物品,而在(即使不收费条件下)长期潜在需求显著低于可容纳量时,近似于准公共物品。

海洋规划和立法、海洋秩序维护、海洋环境保护的属性近似于表1所给出的生态保护与治安两种物品,研究其属性需要确定其具体内容与排他性参照群体范围。例如,城市海洋规划、城市海滨环境治理等服务性物品,在省域范围和全国范围内都具有排他性,属于准公共物品,但在本市范围近似地属于纯公共物品。全国海洋规划和立法、我国专属经济区的秩序维护与专属经济区海洋环境治理,无论在市域、省域或全国范围,都近似于纯公共物品。

海洋信息服务有所不同,由于信息类物品效用的扩展成本为零,具有天然的非竞争性,同时其排他性也不存在技术性困难,因而在各个参照群体范围内都属于准公共物品。

(二)涉海领域政府职责的界定

首先,作为公共资源的野生渔业资源是未确定产权的物品,由于物品的供给(或承担费用)是在明确产权之后,因而其不存在供给问题,野生渔业资源一般在捕捞后根据先捕获者拥有产权的原则转变为纯私人物品,才存在供给问题。野生渔业资源在不加限制的情况下可能枯竭,因此政府的职责应是控制资源的耗损,使其具有可持续性。

对于交易性水产品和船舶、海上平台等纯私人物品,通过价格信号和市场交易足够达到供给的帕累托效率,因此其供给也不需要纳入政府职责范畴。

港口、海滨和海岛景区需要分情况讨论,已经证明,当其长期潜在需求显著低于可容纳量时,近似于准公共物品,此时物品供给的边际成本近似为零,下图为对某港口的分析。

图4 作为准公共物品的港口的供给分析

纵轴表示价格,横轴表示供给量,DD为需求曲线,MC为边际成本曲线,与横轴重合,此时符合帕累托效率的均衡点为G,供给量为G,价格为零,当不存在租金等前期固定成本时,实际社会总福利为三角形FOG。如果由私人部门经营并定价,消费者按照定价付费,则不可能达到均衡点供给量G,因为在均衡点上物品需免费供给,私人部门将无利可图,符合私人部门利益的一种做法是将价格定在B点,此时矩形BOCA在由横轴、纵轴和曲线DD上的点围成的矩形中面积最大,也就是私人部门的获利达到最大化,但社会总福利此时为梯形FOCA,相比免费供给总福利损失为三角形ACG。

假设经营该港口存在一定的固定成本,那么可能有两种情况,一、固定成本小于最大获利,例如固定成本为矩形HOCJ时,私人部门仍然愿意经营,但社会仍存在福利损失ACG;二、固定成本大于矩形BOCA,那么私人经营必然亏损,甚至会放弃经营。因此,作为准公共物品的港口依靠市场供给无法达到社会总福利最大化,需要其他供给方式,在没有社会组织愿意无偿提供的前提下,政府供给是一种替代方式。政府可以选择补贴私人部门或社会组织包括租金和人员工资在内的固定成本HOCJ,如果其愿意以免费的方式经营港口。政府也可以自己经营港口并免费开放,由财政资金承担固定成本HOCJ。不论哪种情况,社会的总福利都达到最大化,为梯形FHJA与三角形ACG之和。

类似地,由于海洋信息服务属于较为稳定的准公共物品,其供给也可以由政府采取这种方式完成。

当港口、海滨和海岛景区的长期潜在消费需求显著超出容纳量时,近似于纯私人物品,此时一种方式是按照供求曲线达成的均衡点进行供给,消费者支付市场价格,例如长期爆满的海滨和海岛景区可以采取门票制并按照需求变动调整票价。但港口相对于景区略有不同,根据各国发展经验来看,港口作为重要的基础设施,具有显著的正外部性,虽然在消费当时体现出纯私人物品的特性,但长期而言由于正外部性的存在又体现出部分纯公共物品特征,如图5所示。

图5 正外部性私人物品的市场供给

纵轴为价格,横轴为供给量,dd为某港口直接消费者的需求曲线,DD为社会边际总效用曲线,由于正外部性的存在,社会边际总效用曲线高于消费者需求曲线,SS为该港口的消费量超过J之后的边际成本曲线,此时港口的边际成本大于零。由图可知,SS与DD的交点A所对应的物品供给量为全社会最优供给量,此时社会总福利为四边形FOJA。但市场交易的均衡点为B,此时消费者的效用达到最大化,但社会总福利仅为五边形FOJBC,福利损失为三角形ABC。因此,由于正外部性的存在,包括港口在内的基础设施即使在消费当时符合纯私人物品的排他与竞争特性,也不能通过市场供给达到最优供给状态。

图6 正外部性私人物品的政府补贴市场供给

同样,政府补贴市场供给是纠正福利损失的一种方法。如图6所示,政府可以向港口服务供给者提供每单位服务数额为AR的补贴,考虑到补贴,市场供给者在消费量达到L时可接受的最低价格降至N,与消费者愿意支付的最高价格一致,交易均衡点由B转至R。此时社会总效用剩余为梯形FNRA,供给者剩余为梯形MOJA,扣除政府的补贴成本矩形MNRA,实际社会总福利为四边形FOJA,达到最大化。

海洋规划和立法、海洋秩序维护、海洋环境保护几类物品一般都具有非竞争性,而非排他性可能随参照群体范围而变化,因此其属性应为纯公共物品或准公共物品,由政府供给可以弥补市场供给的失灵。但是,具体由哪一级政府供给更好应依据具体物品以及参照群体范围。可以分为三个层次,一、在全国、省域、市域三个范围同时属于纯公共物品的,例如全国海洋规划、专属经济区秩序维护、专属经济区环境治理等,由于收益范围为全国,由中央政府征税进行供给更有效率;二、仅在省域、市域范围属于纯公共物品的,由省级政府征税供给更有效率,如省内跨市的海洋污染、海洋灾害治理;三、仅在市域范围属于纯公共物品的,由市级政府财政供给更有效率,如城市海洋规划、城市海滨环境治理等。

五、结论与讨论

(一)研究结论

主流公共物品理论将竞争性与排他性视为物品绝对属性,在解释力上存在不足,而俱乐部理论完全摒弃了了竞争性与排他性框架,将公共物品与私人物品视为完全随供给主体变化的属性,同时在研究物品最优消费规模时将俱乐部人数的取值范围界定为1到无穷大,在理论应用中难以操作,因此本文采用了一种折中方案,即仍然沿用“非排他性—非竞争性”分析框架,但承认非排他性和非竞争性为相对性概念,须由各自的参照群体范围而定,这里的参照群体范围并非布坎南给出的1到无穷大,而是适合中观层面进行分析的离散型定序变量,换言之,j物品属性的确定必须参照离散型定序变量REj和RRj,其中REj为物品j的排他性参照群体范围,RRj为物品j的竞争性参照群体范围。

依据这一分析框架,本文对涉海领域的物品属性进行了个案分析,结论是交易性水产品、船舶、海上平台等属于稳定的纯私人物品;野生渔业资源属于稳定的公共资源;海洋信息服务属于稳定的准公共物品;港口、海滨和海岛景区等随竞争性参照群体范围而变,分为准公共物品和纯私人物品两类;海洋规划和立法、海洋秩序维护、海洋环境保护几类物品还需要再细分,细分后其属性随排他性参照群体范围而变,分为准公共物品和纯公共物品两类。基于这一属性界定,本文认为,政府在涉海领域的职责至少应包括以下几类:一、海洋规划和立法、海洋秩序维护、海洋环境保护的供给;二、海洋信息供给;三、属于准公共物品类的海滨和海岛景区供给;四、海港等基础设施供给。其中海洋规划和立法、海洋秩序维护、海洋环境保护应再细分,分别由中央政府、省级政府和地方政府供给。而交易性水产品、船舶、海上平台、纯私人物品类的滨海和海岛景区交由市场供给更符合效率原则。

(二)我国海洋管理体制的改革展望

2013年7月9日,国务院印发《国家海洋局主要职责内设机构和人员编制规定》,将原先分属于国家海洋局、农业部渔政局、公安部边防管理局、海关总署缉私局、交通部海事局的五支海上执法力量整合为中国海警,由国家海洋局领导。同时,该规定对国家海洋局职责进行了重新界定,取消了部分过度干预市场的职责,加强了海洋综合管理和海上维权执法职责,并对部分应由地方政府履行的职责进行了下放。应当承认,改革使得我国海洋管理职责体系有了较大程度的优化。

但是,根据本文对涉海领域政府职责的研究,当前我国政府海洋管理职责的界定上仍存在结构性问题:第一:欠缺海洋基础设施供给职责体系;第二,同类型职责欠缺中央、省、市之间的分工体系;第三,海洋环境保护类职责放权过度。而破解这些结构性问题,或许可以从以下三个方面入手:首先,明确海洋基础设施供给的规划主体、筹资主体和生产主体,在此基础上确定供给体系在政府各部门之间以及政府与市场主体之间的分工,进而确定政府职责。第二,依据不同公共物品属性及其参照群体范围,划分中央、省、市海洋管理部门的分级职责权限,并进入立法程序。最后,由于地方政府在海洋经济促进和海洋环境维护两类公共物品供给上存在激励不相容问题,容易引发地方保护主义和海洋环境风险,因此,应考虑海洋环境维护相关政府职责向上集中。

[1] 萨缪尔森,诺德豪斯.萧琛译.经济学[M].北京:人民邮电出版社,2012.

[2] 斯蒂格利茨.郭庆旺等译.公共部门经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2013.

[3] 布坎南.马珺译.公共物品的供给与需求[M].上海:上海人民出版社,2009.

[4] Samuelson, P. A., Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure[J]. The Review of Economics and Statistics, 1955, 37(4): 350-356.

[5] Musgrave, R. A., The Voluntary Exchange Theory of Public Economy[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1939, 53(2): 213-237.

[6] Bowen, H. R., The Interpretation of Voting in the Allocation of Economic Resources[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1943, 58(1): 27-48.

[7] Samuelson, P. A., The Pure Theory of Public Expenditure[J]. The Review of Economics and Statistics, 1954, 36(4): 387-389.

[8] Samuelson, P. A., Aspects of Public Expenditure Theories[J]. The Review of Economics and Statistics, 1958, 40(4): 332-338.

[9] Buchanan, J. M., Review: The Theory of Public Finance[J]. Southern Economic Journal, 1960, 26(3): 234-238.

[10] Buchanan, J. M., Stubblebine, W. C., Externality [J]. Economica, New Series, 1962, 29(116): 371-384.

[11] Buchanan, J. M., Kafoglis, M. Z., A Note on Public Goods Supply[J]. The American Economic Review, 1963, 53 (3): 403-414.

[12] Buchanan, J. M., An Economic Theory of Clubs[J]. Economica, New Series, 1965, 32(125): 1-14.

[13] Hardin, G., The Tragedy of the Commons[J]. Science, New Series, 1968, 162(3859): 1243-1248.

[14] 埃莉诺·奥斯特罗姆.余逊达,陈旭东译.公共事物的治理之道——集体行动制度的演进[M].上海:上海三联书店,2000.

[15] 曲创.公共物品、物品的公共性与公共支出研究[M].北京:经济科学出版社,2010.

[16] Coase, R. H., The Problem of Social Cost[J]. Journal of Law and Economics, 1960, 3: 1-44.

责任编辑:鞠德峰

Reference Range: An Eclectic Analytical Framework of Public Goods—A Case Study of Sea-Related Public Goods

Yu Yang

(School of Law and Political Science, Ocean University of China, Qingdao 266100, China)

Based on an eclectic framework of public goods, this article analyzes the attributes of sea-related goods and infers that governmental duties in marine management should at least include the following ones: Firstly, the supply of marine planning, legislation, order maintenance and environmental protection; secondly, the supply of marine information; thirdly, the supply of beach and island scenic spots which belong to quasi public goods; fourthly, the supply of marine infrastructure such as ports. The marine planning, legislation, order maintenance, and environmental protection should be subdivided and taken by the central government, provincial governments and local governments respectively. The trading aquatic products, ships, offshore platforms, and coastal and island scenic spots that belong to pure private goods conform to the principle of efficiency if supplied by the market.

public goods; governmental duties; marine management

2016-12-04

国家社科基金青年项目“中央政府与地方政府海洋管理事权关系研究”(15CZZ020)

于洋(1986- ),男,山东栖霞人,中国海洋大学法政学院讲师,博士,主要从事海洋管理、央地关系研究。

D509

A

1672-335X(2017)01-0001-08