英汉句子普通重音规则对比

2017-03-13常瑞娟张晓丽

常瑞娟,张晓丽

(太原工业学院外语系,山西太原 030008)

在话语的节奏组织当中,通常要求有一个强弱交替的构造。将这种强拍和弱拍轮流交替的节律现象称作“节奏交替原则”。在自然语言中,这种节奏单元就构成了我们平时说的“音步”,音步中的强拍就是一个重读音节。因此,重音的概念首先来自于韵律构词学里音步“两分枝”(binary branching)的原则。重音除了与音步紧密相连,制约韵律词的同时,在超音段的句法层面也能发挥作用,制约句法结构的合理生成。本文对英汉普通重音规则的讨论也将主要在句法层面进行。

重读音节与轻读音节交替共现的韵律机制是韵律构词学的基础。从现在汉语的语言事实来看,毫无疑问,韵律是可以制约句法的。韵律制约句法的现象,在汉语中表现得很明显,最突出的一点就是冯胜利就汉语韵律制约句法的现象提出了“普通重音原则”。相对而言,西方对普通重音的现象也很早就予以了关注。早在一个多世纪以前Behaghel就发现了语言中 “强信息居后法则”。Quirk等把它归纳为“尾重原则”(principle of end-weight)。英语韵律学的创始人Liberman也将英语中这种现象称为“普通重音规则”(英汉普通重音规则下文将详述)。

1 普通重音规则的一般论述

1.1 何为普通重音

理论上讲,重音可能发生在句子的任一成分上,因为具体的语境中讲话人会根据交际需要传达的不同信息重点把重音分配到任何一个句子成分上。请看例⑴:

⑴A:谁参加这次运动会?

B:我参加运动会。

A:你参加什么?

B:我参加运动会。

A:你参不参加运动会?

B:我参加运动会。

例⑴中在不同的设问语境下,所回答的句子中每个成分都得到了重音标记。这种在特殊语境环境下为强调某个信息焦点而得到的重音被称为 “焦点重音”。此外,还有一种对比语境下的“对比重音”,如例⑵所示:

⑵我以为你毕业后工作了,谁知你又继续求学了。

⑶I though Peter was bad enough,it turned out John was worse.

“焦点重音”与“对比重音”均是受特殊语境制约下语言结构所体现出的韵律特征,它们在很大程度上是句子语用或信息要求驱使下对语句层面韵律特征的反应。普通重音指的是一个句子在没有特殊语境的情况下所表现出来的重音结构。也就是将类似于例⑵、⑶中需要强调句中某些个别成分的特殊情况排除以后得到的重音形式,如例⑷、⑸所示:

⑷A:你哭什么,怎么回事?

B:我摔碎了一个盘子。

⑸A:What happened?

B:The children ate the candy.

例⑷、⑸的回答不同于⑵、⑶的地方在于回答的语句没有任何成分是需要特殊强调或作以对比的,它们答句部分都是作为一个完整的信息体对问题的整体回答,在这种情境下句子体现的重音结构才是普通重音。因此,该重音类型被称为 “核心重音”(nuclear stress),也有人称为“无值重音”(default stress)或“正常重音”(normal stress)。本文所研究的普通重音就指这一重音类型。

1.2 汉语普通重音规则

1.2.1 汉语普通重音的制约因素

国内很早就开始了对汉语普通重音现象的观察和研究。在所有相关研究中当属赵元任、汤廷池等学者对汉语里重音现象的发现和归纳最有代表性。赵元任在研究汉语时曾把这种“重则靠后”的原则简化为“最后的最强”。汤廷池对汉语语言学中的重音观察最为细致,他把“最后的最强”的提法归结为一条“从轻到重”的原则。不管是赵元任的“最后的最强”原则还是汤廷池的“从轻到重”的原则,很显然,他们都将普通重音的指派按照句式从左至右的线性方向指派到了句子末端。这里最值得我们思考的是如何理解他们将普通重音规则里“重音”指派的另一个标准定位在“最强”和“重”上。“最强”和“重”究竟意味着什么?是“信息的新旧轻重”还是“结构长短复杂之别”?赵元任对“最后的最强”重音原则并没有给予解释,只用以下示例说明:

⑹人人都想去。

⑺我没懂。

从这两个例子可以看出,它们句式结构并不复杂(当然也有句式更长更复杂的情况),根据赵提出的“最后的最强”原则,两个例句最后的部分分别为单音节的“去”和“懂”。很明显,赵元任对重音的定位是在信息的新上和重要性上。汤廷池对他提出的“从轻到重”的原则虽然也未详细说明,他给出的示例如下:

⑻a.我们应该一清二楚地调查这个问题。

b.我们应该把这个问题调查得一清二楚。

1.2.2 汉语普通重音的范域

上面我们从赵元任的 “最后的最强”到汤廷池的“从轻到重”讨论了汉语普通重音位于句子末端且受信息轻重新旧制约的特点。这里有个问题一直没有回答,那就是“最后的最强”从哪里算起就是“最后”?“从轻到重”该如何切分“轻与重”?如何划分句子重音确切位置的标准一直没有解决。冯胜利在考察了大量汉语语句事实的基础上提出了他对重音位于句末中“末”的切分方法,他认为汉语重音范域的切分是以动词为中心建立的。我们通过[动+宾+量]结构说明冯以动词切分重音范域的原因。请看例⑼:

⑼a.他看了一部电影。

He saw a new movie.

b.他看了一部新电影两次。

He saw a new movie twice.

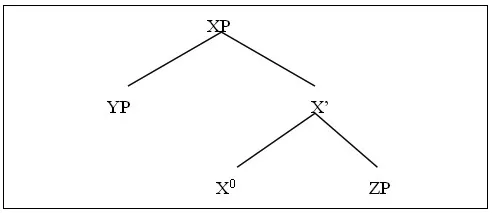

例(9a)读起来顺口,(9b)就很别扭拗口。(9a)重音按照1.2.1小节落在新信息“一部电影”上;而(9b)从信息新旧度来判断,“一部新电影”和“两次”一个做宾语,一个做补语,都是新信息,都应该得到重音,可如果这样读起来,句子非常别扭。这就说明句末两个成分不能同时得到重读,也就是说,动词后只有一个重音成分最合适。由此,我们前面说的“最后的最强”、“从轻到重”和“重音居后”都是以动词为中心建立的。当然,这只是我们根据语言现象做出的主观推断,对于重音范域为何以“动词”为中心,Chomsky和Halle提出的“核心重音规则”就以X标杆图对重音的位置做了形式化的描述。如图1所示。

图1

图1是典型的X标杆结构图,X0为中心词,标志语(specifier)YP和补足语(Complement)ZP三部分。“核心重音规则”要求重音落在标志语和补足语上,而中心词和补足语的先后关系由中心参数确定,可分为中心词在前和中心词在后两类。上述例句[动+宾+量]结构中,因为重音落在宾语和补语上都可能,它们均属于补足语ZP,因此中心词X0应为动词。

30年过去了,我直到现在还是常常想起父亲的话。与其不断地想要拔去心中的“杂草”,不如学会珍惜眼前的风景。

鉴于以上分析,冯胜利在Liberman的理论基础上提出了汉语普通重音的一般公式:

[… X Y]S如果S是一个句子,则Y重

具体而言,上述形式是指“X”必须是:⑴语句S的最后一个主要动词,该动词与其支配的论元成分组成最后一个韵律范域;⑵从左向右把普通重音指派到该范域的最后一个成分“Y”上;⑶动词后不能出现两个重读成分。

下面我们将分析英语句子的重音规则并将两者予以对比。

1.3 英语普通重音规则

对英语普通重音现象的观察西方很早就有了研究。早在一个多世纪以前Behaghel就发现了语言中“强信息居后法则”,Quirk等把它归纳为“尾重原则”(principle of end-weight)。从这些对英语重音规则的大致描述,再结合1.2.1小节对汉语重音规则的描述,可以看出,英汉重音规则有其相似之处:首先,英汉重音均与信息轻重密切相关 (这并不意味着重音就一定是重要信息);其次,英汉重音也都大致位于句末或句尾。相似之处再次验证了英汉两种语言除了结构、语义的想通之处外,也为它们在音韵方面的对比建立了基础,因为音韵特征完全不同的两个语言也失去了对比其差异的意义。

本小节在介绍英语句子普通重音规则的基础上,主要将结合1.2.2小节的汉语句子重音规则部分,对英汉句子重音规则的差异作以对比,以期揭示英汉句子结构在重音规则影响下何以会出现含义相同的句子,英语表达可接受而汉语却不可接受的现象[如1.2.2小节例⑼]。”

英语韵律学的创始人Liberman(1977)将英语的“普通重音规则”定义为:

在下面的语串中:

……[A B]P如果P是一个短语,那么“B”重于 “A”。

引入英汉普通句子重音的定义和特征后,下一小节我们就两者的差异作以对比。

2 英汉重音规则的差异

英汉句子的重音范域以不同的标准切分。

为什么会有这样不同的划分标准呢?一般来说,汉语是音节计时语言,音节是基本的节奏单位,音节的数目是韵律的基础。英语是重音(stress)计时的语言,重音是基本的节奏单位,重音也是节奏和语调的基础,体现在句子上一个音调重音形成一个语调曲拱,句法上对应一个短语层级(P)。因此,英语重音规则中的短语P事实上是一个语调短语,它与句法上的短语P在韵律和句法层面进行了对等,所以英语的重音规则统辖于一个完整的语调短语,这就解释了为什么1.2.2小节例⑼中英汉的差异。为了阐述的方便,此处再复述为例⑽:

⑽a.他看了一部新电影。

He saw a new movie.

b.他看了一部新电影两次。

He saw a new movie twice.

⑽a可接受⑽b不可接受,我们在1.2.2小节分析的原因是⑽b中心动词“看”后面跟的宾语“一部新电影”和补语“两次”都属于新信息,而重音只能指派到一个上。因此,汉语的“他看了一部新电影两次”不能接受。然而,对应的英语表达完全可接受是因为“a new movie”和“twice”同属于一个语调短语,我们不会把这个英文句子读成:

He saw a new movie twice.He saw a new movie twice.

英语重音范域以一个语调短语为划分的特点还可以从“动词-小品词”的关系来看。冯胜利举的两个例子我们认为都可以用英语重音以语调短语为单位来解释。这里转引为例⑿、⒀:

⑿a.pick it up.

⑿b.pick up it.

⒀a.Please pick up THE BOOK I BOUGHT YESTERDAY.

⒀b.Please pick THE BOOK I BOUGHT YESTERDAY UP.

冯胜利是从代词轻读和成分的长短复杂解释上述两组例子为何⑿a、⒀a可接受,而⑿b、⒀b不可接受的。他认为⑿b代词“it”要轻读,不能置于短语尾,所以要嵌入 “pick up”中间。我们认为是因为⑿a将代词居中形成一个完整的语调短语;而⑿b“it”置后时,“pick up”自成独立语调,“it”单独不能“成调”,造成了韵律的断裂与不连贯。同理,⒀a对句子的切分是以语调短语为单位的,特别是“pick up”与后续带限定从句的名词短语分属两个不同的语调,表达流畅自然;⒀b由于“pick up”被 “THE BOOK I BOUGHT YESTERDAY”切分太远,很难共处同一语调,而 “up”也无法与先行成分在语法和语义上相连成“调”,因此无法形成完整连贯的语调单位,造成了其不可接受性。

第二:相对英语而言,汉语的重音规则更受“信息度”和“定指度”影响。

整体而言,英汉语重音规则都提到了“信息度”和“定指度”,但汉语重音规则更受“信息度”和“定指度”制约。

一个语言单位的“定指度”在于其可识别性,可识别性越高,定指度就越高。汉语的重音更受定指度的影响,如,

a.他在花店给小兰买了一束玫瑰花。

b.他在花店给小兰买了一束玫瑰花,这是花店开业后卖出的第一束花。

a中的“玫瑰花”可以是花店里的任何一束。而在(14)b中的“玫瑰花”就特指“花店开业后卖出的第一束花”,具有唯一性,因而可识别性最高,定指度也最高。所以第二句中的“玫瑰花”应该得到重读。

需要指出的是,数量为一并不代表具有唯一性,如,“我每天早上起来都要先喝一杯水”,这里的“一杯水”反而可识别性最低,定指度最低。当数量大于一时,定指度也是根据具体情况来确定的,例如:

a.他今天买的那两只小狗很可爱。

b.那两只小狗很可爱。

第一句中的“两只小狗”特指“他买的”,不是任意的两只,所以可识别性和有定度更高,更有可能得到重读。

正如前面所提到的,汉语的“信息度”即取决于信息的新旧,也取决于信息的重要性,如例(1)中的“我参加运动会”一句,当该句对应的问题不同时,句子的重点信息也就不同,句子的重音部分也会不同。而此重点信息也是新信息。

3 结语

为对普通重音做一系统研究,本文首先介绍了普通重音的概念。其次本文介绍了英汉普通重音的规则,包括制约因素范域等。最后在前面研究的基础上,本论文对英汉普通重音规则做了深刻的对比。文章的每一部分都通过列举具体的例子,以期更形象地诠释和理解相关概念与理论。通过此次研究,本文笔者受益良多,也希望此论文能帮助到更多相关研究者。

[1]Chomsky Noam,Morris Halle.The Sound Pattern of English[J].NY:Harper and Row,1968.

[2]Liberman Mark.The intonational system of English[J].Ph D diss.,MIT,Cambridge,MA,1975.

[3]端木三.汉语的节奏[J].当代语言学,2000(4):203-209.

[4]冯胜利.汉语韵律句法学[M].上海:上海教育出版社,2000.

[5]何善芬.英汉轻重音对比研究[J].外语与外语教学,1999(12):9-12.

[6]梁华祥.英语句子重音研究[J].广西大学学报:哲学社会科学版,1996(3):68-75.

[7]罗常培,王均.普通语音纲要[M].北京:商务印书馆,1981.

[8]潘文国.汉英语对比纲要[M].北京:北京语言大学出版社,2008.