教师胜任力研究的取向与态势

2017-03-09盛艳燕

盛艳燕

摘要:基于160篇教师胜任力的核心期刊论文,从论文数量、期刊、作者、论文影响力、基金支持和研究内容6个方面进行计量分析。结果表明:论文发表数量先增后减;教师胜任力研究成果发表的期刊比较分散;研究持续性不够,合作程度有待提高;基金支持率比较高,基金来源分布集中;研究对象多样化,研究主题分布不平衡。为了促进教师胜任力研究的发展,研究者应该长期关注教师胜任力、开发教师胜任力测评体系、开展科研胜任力研究。

关键词:胜任力;教师胜任力;文献计量

教师是教育事业发展的基础,教师胜任力水平决定了整个教师队伍的能力水平。借鉴McClelland的观点[1],我们将教师胜任力定义为能将教师工作中绩效优秀者与一般者区分开来的知识、动机、特质、自我形象、态度或价值观等多个潜在个人特征的组合。教师个人胜任力是教师队伍胜任力的微观基础,能够较好地预测个人绩效[2],吸引高胜任力的教师加入教师队伍、提升现有教师队伍的胜任力水平能够提高整个教师队伍的能力水平,从而为教育事业的发展奠定良好的基础。

教师胜任力的重要性引发研究者展开大量探讨,学术水平较高的研究成果往往发表在核心期刊上,一般能代表该领域研究的主要进展和成就。[3]因此,对核心期刊上发表的教师胜任力论文进行计量分析,可以总结教师胜任力研究的成果,评价教师胜任力研究的现状,揭示其发展规律,动态展示教师胜任力领域内研究的取向和态势。目前只发现丁岚采用文献计量的方法研究了高校教师胜任力的文献[4],但没有覆盖整个教师群体,不足以代表教师胜任力研究的取向和态势。因此,有必要重新对教师胜任力的文献进行计量分析,以期更好地揭示教师胜任力研究的取向和态势。

一、数据来源与处理方法

论文样本来源于中国期刊全文数据库CNKI,期刊来源限定为核心。核心期刊的判断依据是北京大学出版社和南京大学中国社会科学研究评价中心出版的核心期刊目录。只要论文发表当年被收录在任一核心期刊目录中,都认为该论文发表在核心期刊上。

检索论文分三次进行,检索方式是模糊检索,检索不限制论文发表时间。第一次,由于胜任力又被称为胜任特征、胜任素质,所以我们将检索关键词设置为“教师”和“胜任”,以便检索更加全面。第二次,为了检索学校管理人员的胜任力研究论文,检索关键词设置为“管理”和“胜任”。第三次,为了检索辅导员的胜任力研究论文,检索关键词设置为“辅导员”和“胜任”。

检索完毕后,剔除与教师胜任力无关的论文、重复发表的论文以及增刊、书评、会议论文和学位论文,共获得160篇文献,形成本次文献计量分析的样本。

二、文献计量分析

(一)文献论文数量的分析

每年发表的论文数量可以反映教师胜任力研究的变化趋势,见表1。从2003年到2006年,论文发表的数量比较少,都没有超过3篇。从2007年开始,论文发表数量达到10篇,2013年发表了24篇,是历年来论文发表数量最多的年份,2014年和2015年发表的论文数量分别为19篇和17篇。整体上,2003年到2013年论文发表的数量呈增长趋势,2013年之后论文发表的数量有所减少。说明教师胜任力已经成为研究者的关注问题,2013年是研究成果发表最多的年份。

(二)论文发表期刊的分析

1.期刊类别分析

本文检索得到的160篇论文发表在73种期刊上。按照2015年北京大学出版社发布的核心期刊目录统计期刊类别,结果(表2)显示这些期刊可以分为6種不同类型。教育学类的期刊发表了128篇,占论文总数的80%,其次是综合性人文、社会科学类期刊发表了21篇,占论文总数的13.13%,心理学、科学学、经济学和体育学类期刊发表的论文数量比较少,4种期刊发表的论文数量占论文总数的6.89%。教育学类期刊发表的论文最多,综合性人文、社会科学发表的论文数量次之,说明教育学期刊更加关注教师胜任力的研究。

2.论文发表期刊的分布状态

每种期刊发表论文的篇数可以用来分析教师胜任力研究成果发表的分布状态,统计结果见表3。只发表了1篇教师胜任力论文的期刊有39种,占期刊总数的53.42%。发表了2篇教师胜任力论文的期刊有17种,占期刊总数的23.29%。发表了11篇和10篇教师胜任力论文的期刊有2种,是发表教师胜任力论文比较多的期刊。因此,76.71%的期刊发表了1篇至2篇教师胜任力的论文,说明每种期刊发表的论文数量比较少,研究成果发表比较分散。

为了说明论文发表的集中程度,按照拉德福定律[5],将每种期刊发文数量从高到低排序分为核心区、相关区和离散区,每个区的文献数量约为总数的1/3。按照表3统计后发现,9种期刊上发表了58篇教师胜任力的文献,占文献总数的36.25%,属于核心区。它们分别是《教育与职业》、《中国成人教育》、《高等教育研究》、《现代教育科学》、《教育理论与实践》、《高教探索》、《黑龙江高教研究》、《继续教育研究》和《教育研究》,这些杂志是研究者应该关注的期刊。

(三)作者分析

1.核心作者分析

普赖斯提出了确定核心作者的方法。[6]计算方法是:Ni=0.747(Nmax)0.5,Ni表示核心作者应该发表的论文最小值,Nmax表示发表论文最多的作者发表论文的篇数。在本文的研究样本中,一共有233位作者,发表文献情况见表4。发表1篇论文的作者有203人,发表2篇论文的作者有24人,发表3篇论文的作者有5人,发表4篇论文的作者有1人,所以Nmax=4,Ni=1.49,因此发表2篇及以上论文的作者为核心作者,核心作者有30位。具体情况如下:发表4篇论文的作者是罗小兰,是发表论文最多的作者。其次是陈岩松、涂云海、王沛、薛艳和周榕,他们分别发表了3篇论文。最后是陈斌、陈红敏等24位作者,他们分别发表了2篇论文。87.12%的作者只发表了一篇论文,发表2篇论文及2篇以上论文的作者仅占12.88%,说明87.12%的作者对这个问题的研究没有持续性,研究者比较分散。

2.作者单位分析

按照第一作者统计每个单位的作者发表论文的情况,一共有116个单位,结果见表5。发表1篇论文的有89个单位,占单位总数的76.72%;发表2篇论文的有18个单位,占单位总数的15.52%;发表3篇论文的有5个单位,占单位总数的4.31%;发表4篇论文的有2个单位,占单位总数的1.73%;发表5篇论文和7篇论文的各有1个单位,占单位总数的0.86%。陕西师范大学的作者发表了7篇论文,西南大学的作者发表了5篇论文,北京师范大学和忻州师范学院的作者分别发表了4篇论文,是发表论文比较多的单位。76.72%的作者所在单位只发表了1篇论文,说明整体上作者所在单位比较分散,而发表论文比较多的作者所在单位主要集中在师范院校,说明师范院校是研究力量比较集中的单位。

3.作者的研究方向分析

为了了解作者的研究方向分布,我们按照《中华人民共和国学科分类与代码国家标准》的一级学科统计第一作者的研究方向。剔除25篇没有标注作者研究方向或专业等信息外,第一作者的研究方向属于教育学的有58篇,属于管理学的有22篇,属于心理学的有19篇,属于教育学和管理学的有10篇,属于教育学和心理学的有5篇,属于其他学科的有21篇。所以,作者的研究方向集中在教育学、管理学和心理学三个学科,而少数作者具有多个学科背景。

4.合著者分析

论文合著是科研合作的重要表现形式 [7],合著的篇数和频率在一定程度上反映科研合作程度。从合著篇数来看(见表6),在160篇论文中,独著的有75篇,占论文总数的46.88%,合著的有85篇,占论文总数的53.12%。其中,2人合著的有57篇,占论文总数的35.62%;3人合著的有22篇,占论文总数的13.75%;4人及以上合著的有6篇,占论文总数的3.75%。从合著频率来看,在85篇合著论文中,相同的2人合著两次的有12篇,占合著论文篇数的14.12%,合著者分别为贾廷峰和王文娟、王沛和陈淑娟、王智和张大均、姚恩菊和陈旭、薛艳和朱宁、陈红敏和赵雷。其它论文均为不同的2人合著一次,或者3人、4人合作一次,占合著篇数的85.88%。以上情况表明,教师胜任力研究合作的主要形式是不同的2人及以上人数合著,说明教师胜任力研究作者之间的合作关系不稳定,合作程度有待提高。

(四)论文影响力分析

被引频次是衡量著作学术质量与学术影响力的重要指标。[8]被引频次越高,说明学术影响力越大。为了更清晰地展示论文被引用频次的分布状态,将被引用次数从高到低排列后平均划分为5个等级,结果见表7。被引频次为0次到8次的论文有98篇,占论文总篇数的61.25%;被引频次为9次到16次的论文有28篇,占论文总篇数的17.5%;被引频次为17次到24次的论文有14篇,占论文总篇数的8.75%;被引频次为25次到50次的论文有12篇,占论文总篇数的7.5%;被引频次为58次到166次的论文有8篇,占论文总篇数的5%。被引频次属于第四等级和第五等级的论文共计20篇,占论文总篇数的12.5%,说明高影响力的论文所占比例不高。

以下列出被引频次属于第五等级的8篇论文相关信息,见表8。杨继平、徐建平、邢强、林健、刘钦瑶和王昱发表的论文被引频次超过了100次,郝英杰、罗小兰发表的论文被引频次分别为97次和58次,属于论文被引频次比较高的论文。其中,被引用频次最高的是杨继平在2004年发表的《大学辅导员胜任力的初步研究》,其次是徐建平在2006年发表的《中小学教师胜任力模型:一项行为事件访谈研究》,再次是邢强发表的《未来教师胜任力测评:原理和技术》,说明这些论文受到研究者的广泛关注,产生了很大的学术影响力。

(五)基金支持情况分析

政府設立的各种基金是科研工作开展的重要经费来源,而论文是科研成果的表现形式之一,所以论文上标注的基金级别和基金来源在一定程度上反映了政府的重视程度和政策指向。由于存在一篇论文受多个基金支持的现象,为了简化分析,我们按照每篇论文标注基金的最高级别统计,结果见表9。没有基金支持的论文有55篇,占论文总数的34.38%;国家级基金支持的论文有30篇,占论文总数的18.75%,主要包括国家社会科学基金项目、全国教育科学规划项目和自然科学基金项目;省部级基金支持的论文有26篇,占论文总数的16.25%,包括教育部人文社会科学研究项目、各个省的哲学社会科学研究项目和高校社科基金项目等;厅级基金、市级基金和校级基金支持的有49篇,占论文总数的30.62%,主要是各个省教育厅设立的教育科学规划项目、各个市设立的教育科学规划项目和各个高校设立的人文社科项目。综合以上分析可知,35%的论文研究受到了国家级和省部级基金项目的支持,各个级别的教育科学规划项目是主要支持项目,说明教师胜任力研究比较受重视,但基金覆盖面比较窄、种类比较少。

(六)研究内容分析

对160篇教师胜任力研究论文逐一阅读,结合题目、结论和对策确定研究对象、研究主题和研究方法,明确教师胜任力研究的内容。

1.研究对象

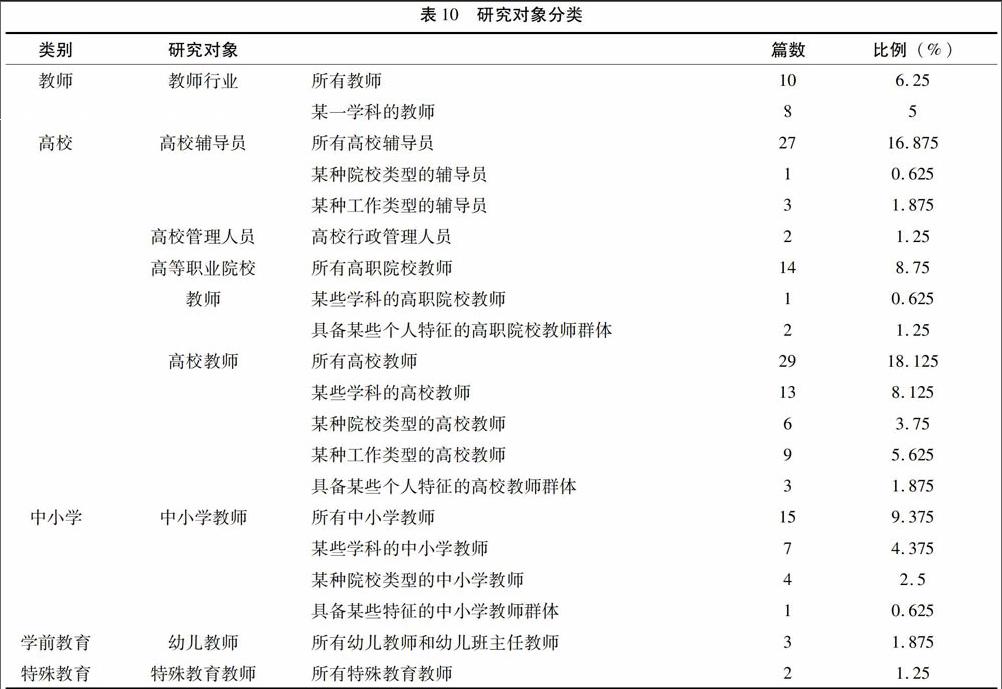

教师胜任力研究的对象非常多。先将所有研究对象分为教师、高校教师、中小学教师、幼儿教师、特殊教育教师,再依据学校类型、工作类型和群体特征划分为若干不同的类型,形成多种胜任力,结果见表10。

第一种以教师为研究对象,研究教师的行业胜任力。这里的教师包括高校教师、中小学教师、幼儿教师、特殊教育教师等不同学校类型的教师,例如王沛和陈淑娟以全体教师为研究对象构建教师胜任力模型[9],而王智和张大均则研究教师行业内心理健康教师的胜任力[10]。

第二种以高校教师为研究对象,再根据院校、学科和工作类型进行分类,研究高校教师胜任力或某种高校教师胜任力。高校分为职业院校和普通高校,所以研究的对象有高校教师胜任力、职业院校教师胜任力;普通高校分为研究型大学或应用型大学,所以研究对象有研究型大学教师胜任力和应用型大学教师胜任力。高校教师分为辅导员、行政管理人员和专任教师,所以研究对象有辅导员胜任力、行政管理人员胜任力和专任教师胜任力①。专任教师可以分为不同学科的教师,例如英语教师、体育教师等,所以有英语教师胜任力、体育教师胜任力。另外,周榕专门针对某种特殊工作类型的教师胜任力进行研究[11],例如远程教学教师胜任力,而郑洁针对青年教师这个特殊群体研究了青年教师胜任力[12]。

第三种以中小学教师为研究对象,再根据学校、学科和工作类型进行分类,研究中小学教师胜任力或某种中小学教师胜任力。例如,胡颂对农村中小学教师胜任力的研究属于某种院校类型的中小学教师胜任力 [13],李中国对中小学科学课教师胜任力研究属于某种学科的中小学教师胜任力[14]。

第四种以幼儿教师和特殊教育教师为研究对象,发表的论文比较少,研究对象比较单一。例如,秦旭芳和高丙成研究了幼儿教师胜任力[15],石学云研究了特殊教育教师的胜任力[16]。

根据以上分类,教师胜任力研究比较多的是行业胜任力和职位胜任力。例如,教师行业胜任力的论文有10篇,占论文总篇数的6.25%。在教师职位胜任力的论文中,高校辅导员胜任力的论文有27篇,占论文总篇数的16.875%。高职院校教师胜任力的论文有14篇,占论文总篇数的8.75%。高校教师胜任力的论文有29篇,占论文总篇数的18.125%。中小学教师胜任力的论文有15篇,占论文总篇数的9.375%。幼儿教师胜任力和特殊教育教师胜任力研究的论文比较少,目前仅仅只发现了5篇,说明研究者不太关注这两种类型的教师胜任力。

由于研究对象之间存在交叉,不同研究者提出的胜任力往往存在相同的地方,也存在差异的地方。例如,汤舒俊等从人格魅力、学生导向、教学水平和科研能力4個维度22个指标研究了高校教师胜任力[17],许安国等从基本素质、教学能力、专业知识和科研能力4个维度18个指标研究了研究型大学的教师胜任力[18]。两者在师生关系、教学组织、学习能力、掌握前沿知识等方面是相同的,而许安国等的研究更突出分析问题、信息搜索、科研奉献、持久专注、批判思维等科研能力的指标,说明高校教师胜任力和某种院校类型的高校教师胜任力有共同之处,而院校不同,教师胜任力也有特殊之处,体现了教师工作的多样性和共同点。

2.研究主题与研究方法

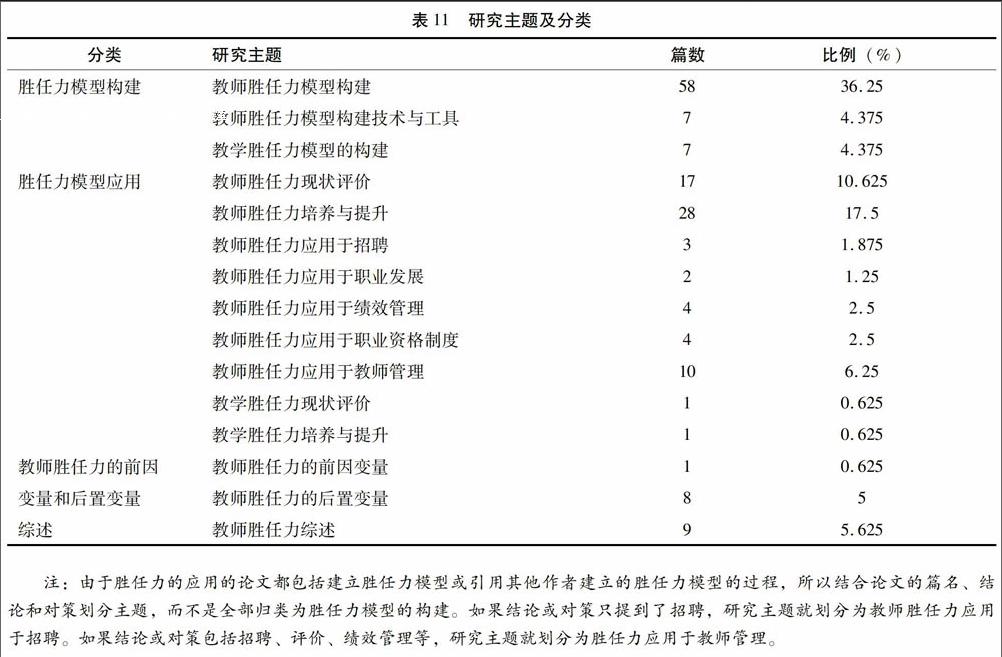

研究主题可以分为胜任力模型构建、胜任力模型应用、胜任力的前因变量和后置变量、教师胜任力综述4类,共15个主题,内容见表11。

胜任力模型构建包括三个研究主题,主要有教师胜任力模型构建、教学胜任力模型构建、胜任力模型构建技术与工具。由于高校教师的工作包括教学和科研两个方面,所以高校教师胜任力模型往往包括教学方面的指标,教师胜任力模型构建的方法与教学胜任力模型构建的方法相同。研究者遵循Schippmann的程序建立胜任力模型,先采用关键事件访谈法和扎根编码法提炼胜任力指标,再利用探索性因子分析法和验证性因子分析法形成胜任力维度和指标。[19]也有研究者采用理论分析的方法得到胜任力指标。例如,何齐宗、熊思鹏使用频次分析法和德尔菲法代替因子分析法。[20]

胜任力模型应用包括胜任力现状评价、胜任力培养与提升、胜任力应用于招聘、胜任力应用于职业发展、胜任力应用于绩效管理、胜任力应用于职业资格制度、胜任力应用于教师管理,教学胜任力现状评价、教学胜任力培养与提升共9个研究主题。研究者将胜任力指标编制成自评问卷,采集数据后对教师胜任力现状进行评价,以此为依据提出胜任力培养和提升的对策。所以,研究者普遍认为胜任力是教师招聘、职业发展、培养和绩效管理的依据。

胜任力的前因变量和后置变量的研究以实证研究为主。在胜任力的前因变量研究方面,目前只有罗小兰和林崇德研究了教师工作人格特质和学校领导的领导方法对胜任力的影响。[21]在胜任力的后置变量研究方面,研究的问题包括胜任力与绩效的关系 [22]、胜任力与工作压力的关系 [23]、胜任力与工作投入的关系等[24]。

从不同主题的论文发表篇数来分析教师胜任力研究的重点内容。将发表论文篇数多于5篇的排序,它们依次是教师胜任力模型构建、教师胜任力培养与提升、教师胜任力现状评价、教师胜任力应用于教师管理、胜任力综述、胜任力的后置变量、教师胜任力模型构建技术与工具、教学胜任力模型的构建。教师胜任力模型构建的论文有58篇,占论文总数的36.25%,是所有研究主题中发表论文篇数最多的。教师胜任力培养与提升的论文有28篇,占论文总数的17.5%。教师胜任力现状评价的论文有17篇,占论文总数的10.625%。以上情况表明,胜任力模型构建是所有主题中最受关注的重点内容,针对不同学科、不同工作内容和不同院校类型建立胜任力模型以提高胜任力模型的针对性是未来胜任力模型研究的必然取向。同时,研究者将教师胜任力模型应用于教师胜任力培养与提升、教师胜任力现状评价、教师胜任力应用于教师管理等实践活动,体现出理论与实践相结合的趋势。最后,教学胜任力模型开始受到研究者的关注,而教师科研胜任力往往被包括在教师胜任力之中,还没有出现单独的科研胜任力模型,这是未来需要继续研究的内容。

三、研究结论与启示

(一)研究结论

基于中国知网核心期刊发表的160篇教师胜任力论文,从历年发表的论文数量、发表的期刊、作者、论文影响力、基金支持和研究内容6个方面进行计量分析,得到如下结论。

1.论文发表数量先增后减,2013年是转折点

2013年发表论文篇数最多,2014年之后开始减少,这可能与国家颁布的法律、法规和政策有关。例如,2005年,教育部出台《关于进一步加强和改进师德建设的意见》指出加强和改进师德建设的重要意义,2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,明确提出“提高教师素质和业务水平”的目标,2012年颁布的《加强教师队伍建设的意见》明确提出教师能力标准,一系列法律、法规和政策的颁布吸引研究者关注教师师德、素质、业务水平、能力建设等问题,并将管理领域内的胜任力理论引入教师能力问题研究,反映在文献上表现为教师胜任力研究论文发表的数量呈增长趋势,而国家明确提出教师能力标准后,研究者的研究热情趋于理性和稳定,发表论文数量在次年达到高峰以后开始逐渐下降。

2.教师胜任力研究成果发表的期刊比较分散,以教育类期刊为主

从每种期刊发表的论文数量来看,教师胜任力研究论文的80%都发表在教育类期刊上,76.71%的期刊发表了1篇至2篇教师胜任力的论文。按照拉德福定律计算,属于核心区的期刊是《教育与职业》、《中国成人教育》、《高等教育研究》、《现代教育科学》、《教育理论与实践》、《高教探索》、《黑龙江高教研究》、《继续教育研究》和《教育研究》。因此,教师胜任力研究成果发表的期刊比较分散,9种杂志是教师胜任力研究成果发表比较集中的期刊。

3.研究者集中于师范院校,但研究持续性不够,研究合作程度有待提高

作者分析的结果表明,87.12%的作者只发表了一篇论文,说明研究的持续性不够。发表论文数量比较多的作者集中在师范院校单位,这可能是因为研究者本身从事的是教师工作,对教师相关问题更加了解、关注程度更高。合著论文占论文总数的53.12%,但相同2人合著两次的有12篇,占合著论文篇数的14.12%,其余论文均为不同2人及以上人数合著1次,说明合著成为趋势,但合著程度有待提高。论文被引频次分析表明,61.25%的论文的被引频次比较低,分析这种现象产生的原因,可能与研究持续性不够强,研究合著程度不高有关。

4.基金支持率比较高,基金来源分布集中

基金支持情況表明,65.62%的论文受到不同级别的基金支持,覆盖率比较广,特别是国家级基金支持所占比比较高。基金来源主要是国家社会科学基金和各个省市的教育科学规划项目,教育科学规划项目设立的目的是支持与教育有关的理论和实践问题,而作者的研究方向主要集中在教育学、管理学和心理学,他们更加关注教师能力问题,所以研究者更倾向于申请教育科学规划类项目。

5.研究对象多样化,研究主题分布不平衡

由于教师工作的多样化,教师胜任力的研究对象也呈现多样化的特点。教师胜任力的研究对象分为教师行业胜任力、高校教师胜任力、中小学教师胜任力、幼儿教师胜任力和特殊教育教师胜任力,再按院校类型、工作类型和学科划分为不同的类型,所以不同类型的教师胜任力存在交叉,也存在差异。

教师胜任力模型构建是研究最多的主题,15个研究主题分布不平衡。胜任力模型应用中研究最多的主题是教师胜任力培养与提升、教师胜任力现状评价等问题上,而胜任力在招聘、职业发展、职业资格制度等主题上研究比较少。胜任力的前因变量研究的论文篇数少于后置变量研究的论文篇数,教学胜任力从教师胜任力中分离出来,教学胜任力研究最多的主题是教学模型构建,胜任力现状评价和应用方面的研究非常少。因此,教师胜任力研究集中在教师胜任力模型构建、教师胜任力培养与提升、教师胜任力现状评价等主题上,各个主题研究分布不平衡。

(二)启示

基于以上结论,未来教师胜任力研究应该从以下几个方面开展。

1.长期关注教师胜任力,形成稳定的研究团队

作者分析结果表明,研究者分散、研究没有持续性、研究合作不稳定可能是61.25%的论文影响力比较低的原因。为了继续在教师胜任力这个领域内深入开展研究,研究者应该集中力量长期关注该领域,形成稳定的研究团队。

2.加强胜任力应用研究,开发教师胜任力测评体系

研究内容的统计分析结果表明,以胜任力作为教师招聘、职业发展、绩效管理的依据是胜任力模型构建的价值所在,而实现其价值的途径是将胜任力指标编制成胜任力自评问卷,以问卷调查结果作为应用的依据。如果在教师招聘中使用这种自评问卷,应聘者为了获得入职的机会,往往在胜任力自评时提高分数,导致评价效度不高。因此,教师胜任力应用研究的未来发展方向应该是开发胜任力测评体系,将胜任力指标转化为测评指标,建立包括测评主体、测评方法、测评工具、效标在内的测评体系,才能真正实现胜任力在教师招聘、职业发展、绩效管理等方面的应用。

3.开展科研胜任力研究,拓展教师胜任力研究的范围

教师的主要工作是教学和科研,但教学和科研本质上并不等同。已有研究者建立了教学胜任力模型,还没有建立专门的科研胜任力模型,科研胜任力仍然包括在教师胜任力之中。未来应专门针对科研胜任力展开研究,明确科研胜任力的指标和维度,进一步拓展教师胜任力的研究范围。

注释:

①从检索得到的160篇文献来看,高校教师指的都是高校专任教师,而日常生活中辅导员和高校行政管理人员也被称为教师。为了区别开来,我们将文献中的高校教师胜任力改称为专任教师胜任力。

参考文献:

[1]McClelland D C.Testing for Competence Rather than for Intelligence[J].American Psychologists,1973,28 (1):1-14.

[2][22]李中国.科学课教师胜任特征与工作绩效关系研究[J].教育研究,2012(8):120-126.

[3]戴湘毅,唐承财,刘家明,等.中国遗产旅游的研究态势—基于核心期刊的文献计量分析[J].旅游学刊,2014(11):52-60.

[4]丁岚,王成华,冯绍红.基于文献计量分析的我国高校教师胜任力研究综述[J].南京航空航天大学学报,2015(1):39-43.

[5]王崇德.文献计量学引论[M].桂林:广西师范大学出版社,1997:114-115.

[6]丁学东.文献计量学基础[M].北京:北京大学出版社,1992:204-209.

[7]陈新民.我国高等工程教育的研究现状(2008-2012)[J].高等工程教育研究,2014(4):30-34.

[8]任增元,安泽会.雅斯贝尔斯 《什么是教育》的学术影响研究—以 CSSCI(1998-2011)的文献计量为基础[J].现代大学教育,2013(6):46-53.

[9]王沛,陈淑娟.教师从教质量标准—教师工作胜任特征及其模型建构理论[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2008(5):99-104.

[10]王智,张大均.学校心理健康教育教师胜任特征结构及测量[J].心理科学,2011(2):481-487.

[11]周榕.高校教师远程教学胜任力模型构建的实证研究[J].电化教育研究,2012(11):86-92.

[12]郑洁,陈莹.我国高校青年教师胜任力发展的困境与提升路径[J].现代教育管理,2013(6):82-86.

[13]胡颂.农村中小学教师胜任特征模型构建研究[J].教学与管理,2013(12):46-48.

[14]李中国.科学课教师胜任特征模型实证性研究[J].教育研究,2011(8):74-80.

[15]秦旭芳,高丙成.幼儿教师胜任力的特点与类型[J].学前教育研究,2008(9):35-38.

[16]石学云.我国特殊教育教师胜任特征模型研究[J].教育研究,2015(4):79-103.

[17]汤舒俊,刘亚,郭永玉.高校教师胜任力模型研究[J].教育研究与实验,2010(6):79-80.

[18]许安国,叶龙,郭名.研究型大学教师胜任素质模型构建研究[J].中国高教研究,2012(12):66-67.

[19]Schippmann J S,Ashra B M.The Practice of Competency Modeling.Personnel Psychology,2000,53(3):703-740.

[20]何齐宗,熊思鹏.高校教师教学胜任力模型构建研究[J].高等教育研究,2015(7):60-67.

[21]罗小兰,林崇德.基于工作情境下的教师胜任力影响因素[J].中国教育学刊,2010(2):80-83.

[23]姚恩菊,陳旭,韩元亚.胜任力和应对策略对教师职业压力的影响[J].心理发展与教育,2009(2):103-108.

[24]罗小兰.中学教师心理健康、 胜任力与工作投入关系的实证研究[J].教育理论与实践,2015(25):43-46.