清代北京松江银锭考

2017-03-07宋逢宜澳大利亚

宋逢宜 (澳大利亚)

松江银,又称京它(砣),是一种自清初由早期圆锭发展而来,并大致在清中期完成定型的北京地形银。其曾一度发展成为北京的主要周行银锭并覆盖到周边地区以及部分直隶县市,后由于北京珠宝市官炉房地位的确立。十足银开始成为北京银锭的新市场标准和主流后,松江银的影响力随之逐渐下降,光绪后期直至民初随着机制银币的普及而最终完全退出流通。由于地处京畿要地,并且流通的时间甚久,松江银在银两史中扮演过的历史角色不可低估。另外,松江银亦是北方圆锭最为重要的代表。作为发源自北京的地形银,因其外观酷似苏砣,长期以来出处一直被误解,在拍卖会等交易场合甚至一些银锭著录中多被标注为江苏。由于相关史料极其匮乏,学术界亦极少提及,松江银更是一个重要且极需正本清源的品种。

一 器型与特征

清代主要地形银当中,除了受明代以前银铤器型的长期影响而逐渐演变而来的方槽与马蹄锭以外,圆锭则是另一大主流器型,自清初开始出现,直至清中期基本定型。各地的圆锭器型往往具有当地特征,有些则是受地缘因素的影响[1]。主要的流通区域集中在南方各省,北方的河北、河南、陕西、甘肃、奉天等省虽然偶见有圆锭(多为十两椭圆型圆碗锭)存世,但出现的地区及用途背景都集中在少数的个例,且年代均较晚,并不具地方的普遍代表性。唯一独树一帜并传承有序的,非北京的松江银莫属。目前所发现的松江银锭多在四至五两之间(多数不到五两),锭面呈圆形,表面趋于平整(部分实物边缘隆起),中心处有乳丁,底部为半球状,为典型的砣锭(早期银谱资料中多简写为它锭)器型。由于相关资料极其匮乏,松江银的名称只是偶尔出现在少数金融史料中, 至于外观特征则从未有过明确的史料记载,在相当长的一段时间里,收藏界对这种银锭的了解多是捕风捉影,松江银一直在各类华文银锭著录中缺席。在近代的相关研究中,最早提到松江银器型的是日本学者宫下忠雄。其1952年出版的著作《中国幣制の特殊研究 - 近代中国銀両制度の研究》一书肯定了松江银作为圆锭的外貌特征,虽然描述非常简单,但仍具研究上的重要意义。宫下的结论也为日后英国学者Joe Cribb在其著作《大英博物馆所藏中国元宝目录》中对松江锭器型的判断提供了部分依据。

图一 《中国幣制の特殊研究》一书中描绘的松江银(锭身有四处被砍)与苏它锭

松江银具体起源于何时,目前没有明确资料可以证实。乾隆六年宁寿堂钱庄的《银谱》中对北京流通的银锭有如下的描述。“一:京都大锭 其银丝细到门者,申三色。若丝粗朗并钩丝者,此银申二色。倘或宽铅丝心中无釉者,元丝也。倘若面底皆嫩宽铅起者,去一二色。再次不等,惟自裁之。二:京都撇子,其曹圆,色白,黑釉,丝稀,高者,元丝。京撇子钱,身分老气宽铅丝者,去一二色。若蜂窝大嫩气者,去三四色。白茶脚去三色。若白青脚起白竖心者,去五六色。”这两段描述中,前者“京都大锭”[2],即早期的中型马蹄锭,也就是后来的北京十足银器型的前身。这种“京都大锭”,又被称为京鏪[3],《银谱》中将京鏪分为从头号至五号多个等级,成色依次不定,重量则从三、四两至八两左右不等。而后者这种被称为“京都撇子”的圆型银锭,是对北京圆锭最早的描述。“撇子”这一早期银钱业行业术语,在《银谱》的记录中主要出现在江苏各地及江西[4],分别是苏砣及江西镜面锭的早期代表。此处描述的“京都撇子”,以其圆槽形的外型以及铸纹较稀的锭面特征来看,极有可能就是后来被当地称之松江银的早期雏形。此段描述,是当时钱庄从业人员在对该种银锭的外型、银色、包浆色泽、铸(丝)纹特点、(以纹银为基准之)成色表现、切剪后茬口特征等作的辨识记录。可见北京圆锭的器型早在清初即已形成,并在乾隆初年就已和各类中小型马蹄锭一并在北京市面流通。此一时期的实物,绝大多数已在百余年的熔铸循环中不复存在,目前并没有可确定的实物发现。根据《银谱》的有限描述,这类乾隆初期的早期铸品,锭面丝纹稀疏,与晚期的松江银已有些相似。相比京砣,《银谱》中对各地苏砣的描述仍以丝纹特征为主,显示其器型发展亦未完成定型。日本学者加藤繁在其《唐宋时代金银之研究》一书中记录了一件宝历十三年(乾隆二十八年)传入日本的清代苏砣,铭文为“溧阳县/匠王泰”,这是已知存世最早的苏砣之一,其锭身与晚期的实物相比较为扁平,锭面带有大量明显的环状丝纹,与《银谱》的描述较为相符,这与多已演化为镜面的后期苏砣(多为道光、咸丰时期所铸)在铸工上有着明显的区别。北方的京砣与南方的苏砣在各自的发展上并无从属关系,却在器型发展的轨迹上具有不少相似之处(相似的外形及乳丁等特征,以及锭面均是朝着平整和无纹的方向发展等等),这是二者作为南北不同地域的砣锭代表在制作工艺的长期演变中存在的一个有趣现象。

图二所显示实物:“匠乆聚”(注:“乆”为“久”字之古写)五两松江锭,是目前可供断代的实物中年代最早的实物。久聚炉房(北京当地习惯称银炉为炉房),为北京著名银炉业者卢天宝于道光时期在前门珠宝市所创,是珠宝市的首家炉房。卢天宝,字绍周,人称卢老绍,直隶深州孤城村人,由于身为深冀帮炉房[5]的创始人,曾对北京银炉业产生过深远的影响,故当时民间有“要开炉房,先找卢老绍”的说法。久聚后改为复聚炉房,父子叔侄相继经营,咸丰以后由于铸锭业务扩展后又先后建立了“万聚”“全聚”“增盛”“增茂”“聚增”“德顺”等炉房,均系卢氏家族所开设[6]。此件出自久聚炉房的松江锭,也是目前发现的唯一由卢氏所铸的实物,根据以上的历史记载,可基本确定为道光时期所铸。此锭锭面边缘隆起明显,并在边缘处仍残存着铸锭时留下的丝纹。可以看出,此时期的松江银锭在外观上(包括乳丁、打戳方式、底部特征等)已与同一时期的苏砣有不少相似之处,但与锭面大多已趋镜面的苏砣相比,边缘上的区别依旧明显。这一时期的实物,一直到光绪初期为止,铭文多是采以“匠”加以炉房名的双戳重复打印方式,由于松江银的用途主要为商用,因此大多不带年号及地名,仅出示铺号名以为其银锭质量作担保。光绪以前,北京炉房的主要业务范围仍多局限在代铸银锭一项,实物戳印多以“匠”字为首,突显其业务性质,到了光绪以后,炉房的业务范围开始从单一的熔铸银锭拓展到存放款等多元化经营模式,炉房本身已具备“银号”的雏形,所铸的松江银锭也开始从“匠XX”多改为使用“XX号”的戳记形式。另外,较早成立的炉房字号传统上多数以双字命名,如“宝兴”“久聚”“聚义”等;到了光绪后期炉房则多以三字命名,如“宝元祥”“谦和瑞”等,其中一部分是遵循北京银炉业在炉房换东家之后不改名仅加字的传统而命名,如“祥瑞(兴)”“全聚(厚)”等均是此例。

图三所示刊载于《大英博物馆所藏中国元宝目录》中的两件松江银,此二锭原本凸起的乳丁均经过敲撞,锭面无纹边缘平整,根据铺号铭文的特征,应为光绪以后所铸。其中的“德聚号”实物保存有早期入存时的贴条,为墨书“北松江”及数字标记,由于身世清晰,是一件难得的珍贵实物。

图二 “匠乆聚/匠乆聚”五两松江锭,是目前已知铸造年代最早的松江银实物。

图三[7] 松江锭“德聚号”附贴条“北松江”(左), 松江锭“庆升享”(右)

目前所发现的松江银实物并不多,包括著录及笔者所收集的资料共三十余件左右,除去一部分尚待考证的实物不计,现仅将较无争议的部分以表一所示如下(铭文重复者不计)。

编号 铭文 重量 出处 炉房地点14 裕泰和/裕泰和 市场所见15 匠义兴/匠义兴 168g 市场所见16 祥记/祥记 戴学文先生藏品17 匠久聚/匠久聚 185.36g 笔者藏品 珠宝市

这些实物中,1-7是《大英博物馆所藏中国元宝目录》中收入的资料,包括了英国汇丰银行、俄国冬宫博物馆、日本银行博物馆的部分馆藏品,其余为市场所见和出现于国内历年各拍卖会的拍品。因戳记上的炉房字号及所在地址均有明确历史记载(主要以《北京金融史料》的资料为据),或因各项外部特征极为明显,可以确定为较具代表性的松江锭实物。铸造这些实物的炉房分布在京城不同地区,有些存在的时间较久,直至民初仍继续存在。如2、7、8、9、10、11、12号实物的炉房,在1912、1915和1918年仍为炉房公会的成员[8]。以上这些松江银实物中,有的锭面边缘隆起明显,有些则几近漫平,在外观上已与苏砣极为相似。松江银锭面边缘隆起的现象,是砣锭的传统铸造过程中,银匠在银汁未凝固前用铁棒插入锭面,搅动,并提起时(此时形成乳丁),造成锭面边缘的扩张及收缩所致,与铸锭时的火候和银匠的个人操作习惯有关。整体而言,所见的松江锭实物虽在外形上类似苏砣,但铸工则普遍不及后者。苏砣由于曾经长期作为税锭之用,制作工艺较为规范,所见大都锭面平整,大多数边缘平滑柔顺;相比之下,松江银的铸工较为随意,锭面相对粗糙,乳丁亦不规整(不少被砸平),不同实物之间有时差异明显。

宫下忠雄在《中国幣制の特殊研究》中提到:“私炉虽也有铸造重五十两的银锭,但多半是重十两左右的足银及重二、三两至五两,形状、重量不定的松江银”。另外,服部宇之吉在其于1907年10月完成的《清末北京志资料》中描写当时北京市场上流通的银锭时称:“银块之形状除五十两,十两之马蹄银外,还有一两至五两左右之馒头形银及碎银等。其中,五十两、十两之马蹄银为足纹,市场上使用最多者为五两以下之松花银(应即松江银)”[9]。这些资料中对松江银的描述与目前松江银存世实物较为吻合,重量方面亦然。以表一中的实物为例,除了两三件大致达到了五两的标准以外,其余十几件均不足五两,最轻者(11号)仅138g,最重者189g,彼此之间重量差别甚大。

在成色方面,宁寿堂《银谱》中对当时大多数的地方银锭多是以传统纹银为标准基础作了高低不一的“申水”评价,而对“京都撇子”的成色描写,则是从“去一二色”至“去五六色”之间不等,显示这种乾隆早期的北京圆锭不仅成色低劣,不同个体之间的成色也较不稳定。清中期以后,松江银已发展成为北京商用银锭的主流,在成色上已可满足当地行用的标准。后随着珠宝市官炉房的出现,十足银开始逐渐崭露头角。不过由于松江银在北京习用已久,在相当长的时间内仍为商民所接受。服部宇之吉在记录1907年北京银锭成色时描述:“关于银之成分,足银为纯银之意,当然实际上亦难免含有少许混合物,但总算可视之为纯银。称高银子者,意为成分优良之银,据称纯银之含量为千分之九百八十以上。通常于北京市场之所谓松江银,即此高银子之谓也。至于此银以下者,既无特种名称,又无一定之常例”[10]清末,“北京还在使用的银两主要为十足银和松江银;十足银系公估局估定十两重之银锭,市上最为通用,作为十足行使。如实际化验,尚不足纯银九九;松江银在当地通用作为九七六成色,实则九七二”[11]。作为首都本地银两的松江银何以成色偏低,是个耐人寻味的问题,但主要与其长期作为商用而非税锭的用途背景有着直接关系。相比之下,南方的苏砣由于多用作税锭的身份,其较高的成色与前者形成鲜明的对比。存世的松江银锭实物大多“品相”较差,不少存在着乳钉被敲扁,边沿遭锤平,以及锭底/面被多处凿砍等情况,这是松江银这种周行银两长期流通于市场,频繁过手于银钱业与商家之间但成色向无保证的生动写照。光绪三十二年珠宝市公议局设立以后,松江银并未纳入以十足银为主的公估体系,使其成为直至清末少数一直未得到公估制度监督的主要清代银两之一。某种程度上,由于松江银在成色上的表现欠佳,亦是后来造成十足银大量盛行的原因之一。

二 使用及流通范围

北京作为帝都,历来是各路商贾云集之地,每年大量的白银通过各省的京饷集中汇至京师,又由户部拨解出京至各地,得天独厚的环境造就了银钱业的发达。在近代银行出现以前,北京传统的金融业者主要包括当铺、帐庄、钱铺(及银号)、票号及炉房。其中票号的出现相对稍晚,钱铺(或称钱庄)和银号早在乾隆年间就已在北京并行存在[12],但由于经营的主要业务比较类似,民间多不将两者加以区分统称为钱铺。大体上即是银/钱兑换,钱铺门口大都挂有“京平足银”与“市平松江”两面市招[13],利用不同平码和银两之间的换算赚取差额利润,也代客夹碎整银整宝。规模较大者则经营存放款,与后来兴起的票号,都属于银两流通的主要场所。炉房,是主要的铸锭机构,最初主营代客熔化各地元宝,散碎银两和生银改铸为本地银锭,与钱铺、银号、票号等长期紧密保持着委铸银锭的业务联系,后发展至多元化经营,对北京金融业产生的影响亦随之加深。除了铸银,炉房亦代客储存银两,各大商家、钱铺、衙门、府第宅门,皆交一两家炉房储存现银。各行业或富户,所接受之散碎杂色银两,也多向炉房换成通用纹银,便于随时使用或拨兑[14]。一些炉房和相邻的钱铺合作经营,或在汇兑交易中扮演中介的角色。北京炉房又分官炉与私炉,官炉需在户部注册,专承熔化各地解京之课饷并将其改铸为十两十足银代以解送户部,在票号兴盛以后也为其保存现银并代为上缴各省的汇款。私炉主要承铸市内流通之各类商锭,到了光绪以后亦多兼营存放业务。

北京银两所使用的平码主要包括库平、京平、市平及公码平。库平主用于出入户部的各类课饷和拨款;京平主要用于京城内的一般商业交易,以七厘京平最为常用;市平则主要在钱市所使用,有六厘和七厘市平之分[15];公码平即标准平码,比市平多六钱,一两为555.7英厘(grains), 约合36.008754克,主要在银钱业者(票号,炉房,钱铺)之间所使用,另外北京与外地之间的汇兑交易,及外国在京银行均用此平码(洋人所称的北京两[Peking Tael]即公码平足银)。北京市面上的松江银多用京平或市平计重,钱铺或银号一般会根据客户的要求,提供某一种平码的松江银或十足银锭用于各类交易或存放款业务,此两种银两按照京平/市平之间的换算关系如下[16]:

京平足银 1000两 = 市平松江银 1000两

京平足银 1000两 = 市平足银 980两

市平松江银 1000两 = 市平足银 980两

京平松江银 1000两 = 市平足银 960两

京平松江银 1000两 = 京平足银 980两

北京的炉房在清代早期数量较少,分布亦较为分散。炉房发展至一定规模是在咸丰以后,在光绪时期达到顶峰,分布也更为集中,主要包括前门一带(包括珠宝市、打磨厂、西河沿等地),以及东、西四牌楼、西单、骡马市、后门以及北新桥等地。道光以后卢氏家族在珠宝市的经营成功,吸引了更多的业者来此开设炉房,其中多数是受卢氏家族成功的吸引而前来设店的深冀帮成员,有些则是市内原本就已存在的老炉房。例如前文提到的宝兴炉房,原在西河沿东口内路北,早在道光时就已存在[17],咸丰以后迁店至珠宝市落户。卢氏家族及随之而来先后加入的大小炉房,使该地由原本仅一家炉房变成了京城炉房最为聚集的地段,吸引了众多银钱业者、票号和商号前来附近设店,以致后来形成了知名的“钱市胡同”,掌控着北京每天的银钱比价,使珠宝市一带成为北京名副其实的金融中心。珠宝市炉房由于实力雄厚以及在京城炉房业中长期建立起的卓著信用,大致在咸丰以后成为户部指定的官炉房。除了需在户部注册,炉房数额亦不能随意增设。清末至民初的数量大致维持在26家左右,此即著名的珠宝市26家官炉房。获得官炉房的资格后,珠宝市各炉房的业务重心开始转向对各省解京的饷银进行验色和改铸成十两足色银锭并代缴户部为主,代铸市场所需的各种商锭不再是其首要业务。此后铸造松江银的任务便大多被京城各地的私营炉房所包揽,目前所知的各类松江银实物中,除了少数出自珠宝市炉房(如表一中的“恒盛号”和“匠聚义”等实物)以外,其他大多数均为这类私营炉房所铸,原因即在于此。

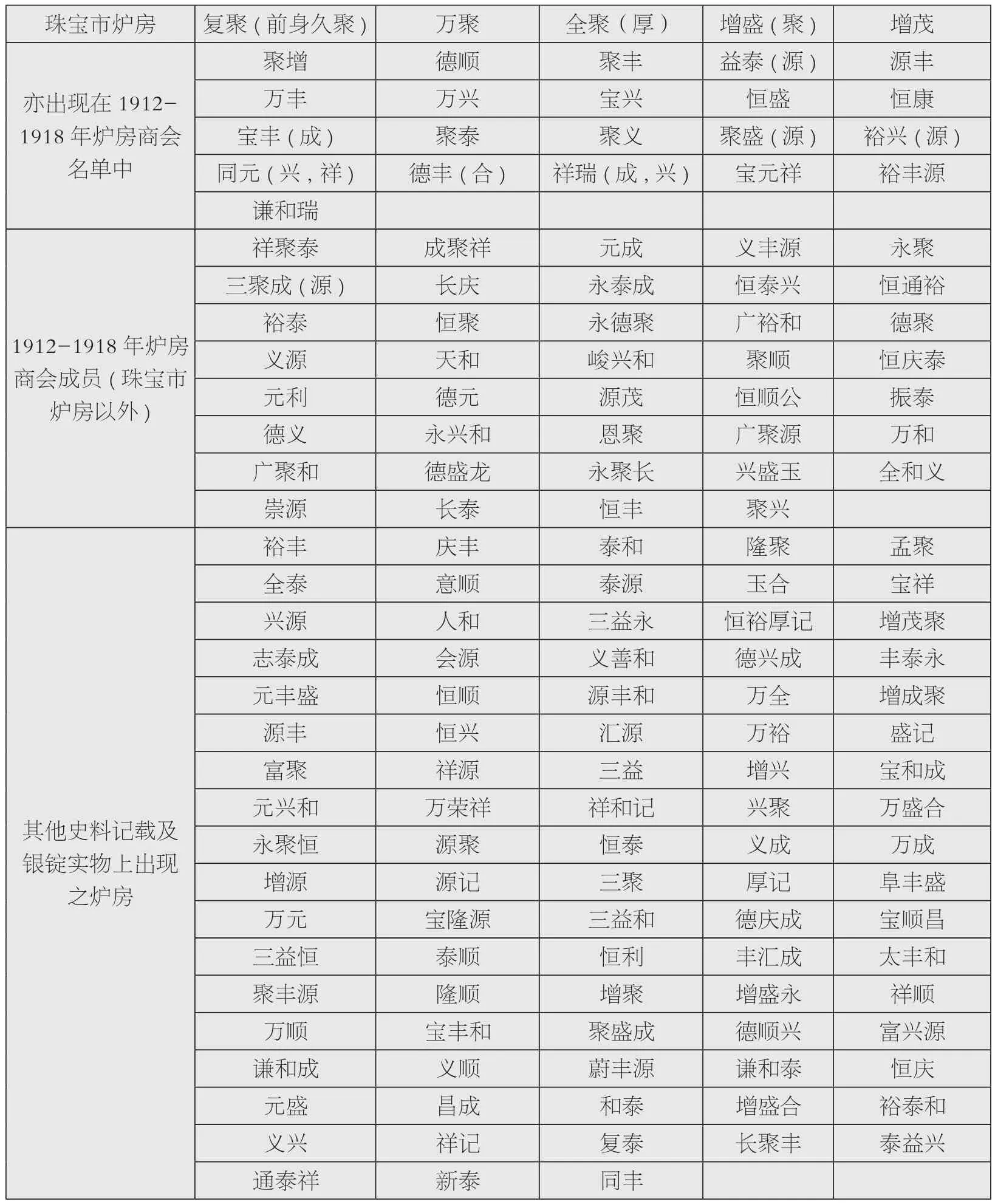

北京私营炉房开始大量出现,大致是自咸丰以后。除了由于珠宝市炉房改为官炉房后信誉大增吸引了不少京城官宦富绅在城内城外投资开设炉房以外,五口通商以后,中国的商业贸易结构开始出现重大变化。由于各大城市、商埠之间的人员贸易往来频繁,每年除了漕船,大批商船满载着川货、广货、南货、洋货由京杭大运河北上运抵通县转运京师。又因为票号兴起以后北京成为全国票号最为集中的地区,是贯通西北、外蒙以及南方的贸易枢纽。1860年,“北京条约”签订,北京的门户天津开埠为通商口岸。在此背景下,北京对内及对外的商业贸易大量增长,货币流通骤增,带动了银钱业的发展,京城开始出现了越来越多的钱铺、银号,也衍生出了为数不少的私营炉房。私炉一般使用公码平,业务包括接受客户委托铸造或改铸成本地银两,也自行买进外地各类银锭进行改铸后出售。光绪以后,私炉兼营存放款,与官炉相似,惟字号分散各处相距较远,拨兑和交换现银等事,均需由官炉房办理,故当时俗称“小炉房”[18]。严格来说,私炉除了不具备代户部改铸各地课饷为十足银并代为上交的资格以外,其组织结构、商业性质、经营模式等与官炉并无两样。私炉虽然偶尔也会铸造五十两大锭,但多数是铸十两左右的十足银,三至五两形状和重量不一的松江银。直至清末,北京私炉的数量远超过官炉,民初在1912、1915及1918年的北京炉房商会名单中记载的炉房数量大致保持在64家左右,除了一直榜上有名的珠宝市26家炉房以外,其余成员多是民国以前就已开设的私炉。实际上,北京及周边铸造过各类银锭的炉房远不止炉房商会的成员。据笔者的统计,总数共超过150家以上,现以表二所示如下(名单旁括弧中字为炉房改东家后所加)。

表二 清代至民初北京地区炉房名单

以上资料的北京炉房商会名单(1912 - 1918)部分,除了“聚增”和“聚兴”两家在1915年名单上出现过变动,其余绝大多数炉房均连续出现在三个年份的名单中,可以看出该商会成员组成在民国后的六年里变动不大。由于京师商务总会旗下的炉房商会早在1907年就已存在[19],基本上有理由相信名单中的绝大多数炉房在民初(1912年)以前即已开设。表中其他炉房资料部分,包括了各主要银锭著录中的京锭实物资料,及目前已知的出自各大拍卖会以及市场所见的各类真品京锭实物(包括加盖珠宝市公议局之“公议十足”和“十足色”等戳印的十两锭,和由1913年后成立的公估局所加盖之“公十足”十两锭等实物)上出现的炉房。此外,存世有一类仿铸自北京十足银的外省实物,如山东十足色/公十足等,已排除在外。

清代后期北京各地银炉所铸的银锭类型主要包括:五十两马蹄锭、十两型的十足银(马蹄锭,在光绪后期以前无公议戳记)、五两型的松江锭、一至三两左右的滴珠、一两左右的小锞子以及碎银和潮银[20]。五十两银锭中,除了各省解京的课饷,尚有本地私炉房及官炉房所铸的马蹄锭。本地炉房所铸的大锭通常仅打有炉房名的戳记,如双戳“宝兴炉房”大宝[21]即是一例。这类大宝锭面丝纹明显,翅根无堆褶,底短身厚翅高,具有明显的本地特色。如同松江银的命运一样,由于不标示地名,这类宝银的出处也经常被误解。虽然北京本地流通有五十两和十两马蹄锭,但在十两公议(十足银)马蹄锭成为主流以前,松江银曾一度在京城市场中占据着主要位置。由于相关史料甚少,在一些清代档案中仅有只言片语的文字间接提及:如光绪二十四年(1898)河南知县黄景棠请代奏铸金币银元改制钱定平色一折:“以十成足色之银倾销成锭,人口火耗耗折既多,而质又极重……计唯有明颁谕旨,尽收天下库纹松江等银,改铸大小银元……”[22]。又如,光绪十五年(1889)两广总督张之洞请准汇丰银行代铸银元一折:“查现在粤省试铸银元……若稍有亏缺轻巧,其伪亦然,较之内地向用各种化宝、松江银锭,方圆厚薄参差不齐者,银店尤易辨别……”[23]。可见在光绪三十二年(1906)珠宝市公议局成立以前,直到光绪中期本国机制银币开始铸行之际松江银仍在北方扮演着重要商用银锭的角色。在民间,有山西票号业者为其从业人员熟识各地银两而编写的歌谣中[24],亦有“天津化宝松江京”等语,足见其名气。总而言之,松江银曾经长期占据北京本地周行银锭的主流位置,是不争的事实。

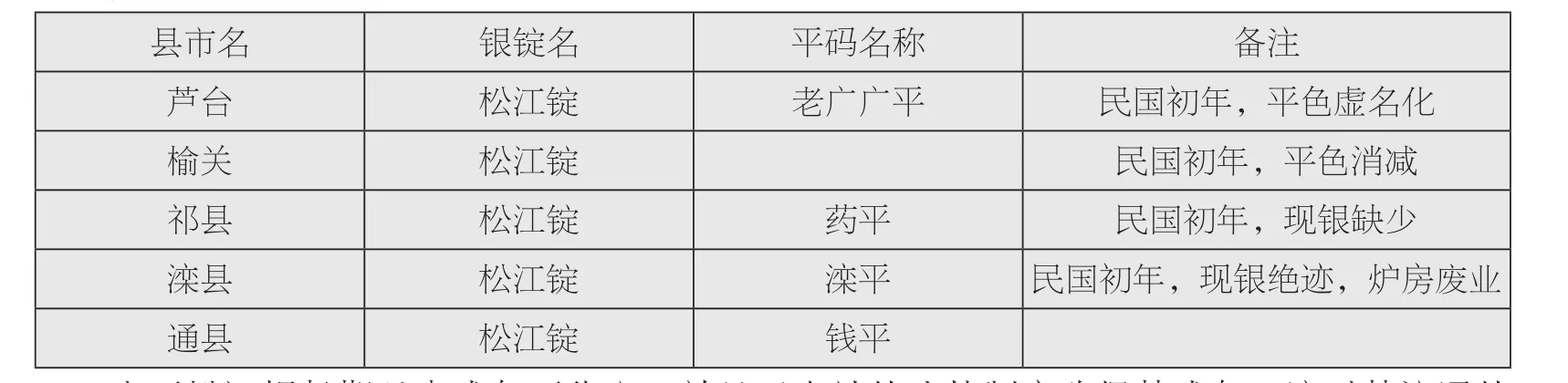

直至民初为止,松江银的流通范围以北京为中心曾一度覆盖到周边其他县市,根据宫下忠雄的研究,除了北京周边地区,直隶的祁县、通县、滦县、芦台及榆关等地均曾为松江银的主要流通地区(详见表三)。

表三 直隶各地松江银流通之地区及当地平码制度[25]

由于松江银长期以来成色不稳定,并且无有效的公估制度确保其成色,这对其流通的范围产生了不小的影响,基本上仍局限在京畿一带而未出直隶省界,最远亦不过榆关(山海关)。其中一些区域除了松江银以外亦流行其他银两,如祁县,与松江银一并流通的还有蔚州白宝[26]。这些流通松江银的区域由于银两的行用及改铸的需要一般在本地都设有银炉,因此有一部分松江银实物有可能是出自这些京城以外的地区,而这些当地银炉所铸的松江银锭亦使用当地之平码,实际上已演变成当地的周行银两。

松江银作为首都北京的银两在清代银锭体系中有着特殊的地位,但其当时的铸造数量和影响力远不如南方如上海夷场新等清锭中的后起之秀。鸦片战争以后五口通商,北京作为中国传统金融及商业中心的地位开始逐渐被以上海为主的新开埠城市所超越,这也反映在银锭实物的存世上。上海由于身为主要通商口岸,其巨大的贸易量加上作为各种外债之还款,对外条约之赔款的汇出总口之一,成为银锭的大量铸造和汇集之地,加上得益于上海公估局的卓著信誉,大大增加了夷场新银锭在全国各主要商埠的声誉和流通能力,以至有时甚至招来偏远省份银炉仿铸[27],可见其影响力。又如云南昆明,虽非新开埠城市,但由于鸦片贸易之兴盛这一特殊原因,在光绪十年(1884)催生了严格公估制度下的牌坊锭,成色得到保障的牌坊锭在二十余年内成为铸量最大的清代商锭之一。相比之下,松江银虽然在北京流通较久,但基本上一直保持着传统地方商用银两的身份,这也决定了其当时的使用规模和日后的存世数量。加上无有效的市场监督机构,往往摆脱不了成色日益衰减这种商用银锭之通病,在光绪以后各大商贸重埠都已建立公估机构的背景下,终于不敌公议十足银锭在成色和信誉上的优势而注定了日后逐渐没落的命运。

三 退出流通

北方各省由于受早期外国银元冲击的影响远较南方小,一直是使用银锭的传统舞台,不少地区在清末直至民初仍在行用银两,北京是其中之一。光绪二十二年(1896)以后北洋机器局所铸的北洋系列银币的大量出现,对银锭市场产生冲击,但由于金融传统势力的影响,银锭在一段时间以内仍得以继续流通。松江银在道光以前就已出现,一直是北京本地周行银锭的主要品种,这种情形一直维持到光绪时期为止。曾有长期从事炉房业的人员记述称:光绪初年北京炉房所化银锭有5两、10两、50两、100两一锭者,至光绪十五年后,只化市秤10两一锭[28]。由此大致可知五两左右的松江银在光绪中叶以前仍有铸造,而在此之后,虽然市面上旧有的松江银锭仍在流通,但各炉房多已不再铸造新锭而改以铸造10两十足银为主,显示松江银的市场已逐渐被十两十足银所取代而开始走向萎缩。十足银马蹄锭出现的年代晚于松江银,是随着官炉房的出现而产生,改铸于各省解京的课饷并以十足之成色自居,具有上缴户部的课银资格,市场一向乐于所接受;松江银则标榜九七六成色,与十足银并行在北京流通多年,但后者作为官炉房银锭的优势从出现之始就开始显现。由于官炉房自身的成色信誉使十足色银锭的声誉大增,不仅北京城内流通无阻,并逐渐延扩展至京城以外及周边省份。随着官炉房的兴盛,十足色银锭一度流通至河南,山东,山西等省,甚至外蒙都可见其踪迹[29],周边的省份亦多有仿铸。在十足银的影响力下,松江银的市场份额逐年下降,光绪三十二年(1906)以后出现的北京公议局,更使十足银的优势达到顶峰,不仅占据大额交易及与外地汇兑的使用市场,在京洋商和外国银行亦均予以接受,相比之下,松江银在北京的使用市场仅剩用于较小规模的本地商民贸易。虽然松江银此时已今不如昔,但直到民初机制银币全面普及以前,仍未全面退出市场,这与其在北京行用时间甚久,以至影响力在经历各冲击仍得以残存有关,这也可在清代北京银号所发行的银票上得到印证。笔者搜集到的以松江银为支付方式的清代各类银票、帖票资料共数十笔,绝多数为光绪、宣统时期所发行,其中宣统年号的就有20余张,例如:

宣统三年北京银号所发行的期帖之一:“聚丰银号(灯市口北路西),凭帖取京平松江银伍两整,宣统三年捌月拾陆日”[30]

可见直至宣统末年,松江银在北京市面仍被商民所接受,也仍在为银号等金融信用机构所使用。民国以后,废两改元的压力在北京与日俱增。1913年底财政部针对北京通用银锭成色高低不一的状况就设立北京公估局拟定22条章程,其中:

第五条:“公估银两,以向来北京市面通用公十足之九八五成色为准,高申低补。”

第六条:“京外各处来京及本京各炉房倾化之银,均须持向本局估验,否则不得通用。”

第九条:“松江碎锭及零星生银,其面积能容(公估)戳记者,仍可公估。若不能容盖戳记,概不公估”。

第十条:“本章程实行三个月以后,本局只估五十两大宝”[31]。

可见,直到1913年时北京市场仍有松江银存在。虽然公估局章程中规定该局除了十两马蹄锭以外也可为松江银验色,但由于其成色低下不定,不仅难以达到公估局之标准,即便有持有者,大多亦未必愿意负担估色和改铸的成本将其送局,而目前也未发现带有公估戳记的松江银实物存世。此外,从公估局的各项条款中不难看出,北京公估局的设立,实际上代表着官方对于在机制币普及以前最后整顿北京银锭市场的态度和立场:即除了公十足十两锭以外,其余包括松江银在内的各类成色、大小不一的银锭均不再具备本地的流通资格。

北京公估局成立以后,每日估银仅100至300多两不等[32],显示即便曾风光一时的北京十足银在市面上也已辉煌不再,松江银的状况更是可想而知。从光绪末年开始,中外银行纷纷在京开设并发行纸币,机制币也逐渐成为新的货币标准;直至民国三年(1914)后袁像银元的大量铸造和普及,北京市面的十足银被大量收兑以用作铸币之用,松江银更是完全失去了其仅存的小部分市场。直到1915年,珠宝市各家化银炉俱已拆除[33],宣告着北京炉房时代的结束。各大炉房多已完成向银号的转型,业务均改为以存放款和汇兑为主,并在天津、上海等地纷纷设立分号以拓展新的银钱业务。至此,自道光以前直至民初在北京及直隶多地流通超过百年以上的松江银最终走入历史。

四 松江银锭的辨别

目前常见的北京银锭,绝大多数以光绪三十二年北京公议局成立后所出现的“十足色”等十两公议马蹄锭为主,这种从出现到停铸经历不足十年的银锭类型俨然已成为北京银锭的代名词,这与其存世数量甚巨有关。相比之下,松江银锭的留存实物远较前者少见,因不易辨认出而极少受到关注,收藏界一般对其仍较为陌生。

辨认松江银,目前主要的障碍在于分辨其与商铸苏砣之间的区别。在比较实物之前,不妨首先从二者的铸造背景和数量上了解一个大致的历史轮廓: 清代流通过五两砣(它)锭的两个最主要地区分别为江苏和北京,两者出现的时间均早。江苏由于地处沿海,早在清初就已接受外国银元的流入,直至清中期以后,外国银元已普遍用于课税。而苏砣的铸造,长期以来一直被江苏官匠所垄断,多见于道光及咸丰,同治以后便很少再铸。已知实物绝大多数为税锭,以三戳(年号+地名+官匠名)或双戳(地名+官匠名)的小本司和另一种双戳或三戳(官银号名+匠名,部分加年号)的兼倾实物为主。目前存世者均已甚为稀见,民间则由于早已普遍行用外国银元而极少铸造银锭,即便有之,铸造数量必然少于苏砣官锭。相比之下,北方的松江银从道光以前一直流通至民初,因此不难想象,就遗存实物而言,目前存世的商铸五两上下砣锭之中实际上有相当大比例有可能属于松江银,而商铸苏砣可能仅占其中一小部分。

从实物上比较,虽然二者外观比较类似,但松江银在整体铸工上比苏砣要略逊一筹,实际上也是传承了北京银锭一向以来铸工粗狂的风格。如以北京“十足色”银锭和十两马蹄锭的另一主要代表 – 山东钱粮小宝相比较的情形类似,前者由于铸量甚大,银匠在铸锭时出于时效的限制,致使外观远不及后者美观。首先从外形看,松江银锭面的圆型轮廓有时并不是特别规整,部分实物甚至偏向椭圆,整体较为随意;再从锭面看,不少实物的乳丁被砸平(“表一”中的实物资料多半属于此例),有些乳丁则不明显,有可能是在流通中造成,但也有可能是当时银匠铸锭时有意为之;戳印方面,不少松江银实物的戳印体积与多数苏砣比较略显窄小,值得稍稍留意。由于松江银长期成色信誉不佳,很多实物锭身多处被砍或被打洞。小砍多是用以辨认茬口上的银色,而深砍和打洞是为了检验内部是否掺假(如在锭心灌铅掺铜),有些锭身甚至被重砸成方型,以至“品相”大多较差。在重量方面,松江银更显得极不规范,从三两到五两多的实物都有,多数则不足五两。以上这些特征多为松江银所独有。除此之外,江苏等沿海省份由于外国银元流入较早,早期银钱业一直保留了对各种洋元打戳记的传统,长久以来已相约成俗,当地各钱庄、炉房对过手的各种银元银锭大多留有本家“经手戳”以示信誉。相比之下,北方则大多无此传统。这些细节,藏家在观察比较和判断时不妨一并留意。

松江银与苏砣在铸工、外观、成色和重量等方面存在着诸多细小的差异,必须结合经验综合判断,缺一不可。在观察银锭本身之后,以历史资料为线索辨认戳印上的炉房字号,在鉴定松江银时就显得至关重要。京城炉房业的的迅速发展是在咸丰以后,到光绪达到顶峰。有史料记录的除了珠宝市炉房尚有1907年以后成立的炉房公会,除此以外,由于各官、私炉房大多铸造过十足银和松江银这两种北京市面最为通行的银锭品种,史料中没有记录的炉房则可以从大量存世的十两十足银(马蹄锭)实物中得到补充。本文在表二中收集了目前已知的炉房名单,但应仍有一些炉房资料尚未发现。另外,北京以外的直隶地区和县市曾长期行用过松江银,因此不能排除一些外地银炉曾在当地铸造过松江银,对这类实物,目前尚需要更多的实物和资料方可理清。

北京身为京畿要地,银钱业受政治动荡的影响超过任何地区,清代北京炉房业经历过数次大的洗劫:咸丰三年(1853)二月,由于太平天国运动北京引发挤兑风潮,数日内超过200多家钱铺倒闭,其中不少炉房亦受到牵累;光绪二十六年(1900)五月八国联军入侵北京,包括“四大恒”在内的300多家钱铺、银号被抢劫一空,官炉房多家倒闭或歇业,私炉房倒闭者更是难以计数;1912年2月29日北京兵变,包括炉房在内的银钱业再次成为遭烧抢的主要对象。很多炉房曾在历史中出现过,又在一次次的洗劫中消失,一些炉房则在后来改业为银钱店,至今已较难查考,而从实物上取证就显得格外重要。笔者在整理松江银实物资料中,曾发现有些实物特征非常明显,但炉房字号却失载于各类资料。因此,日后当更多的松江银锭实物被发现时,便可同时填补这些北京银炉资料上的历史空白。

注释:

[1] 一些主流器型所在区域由于经济及贸易上的因素往往会对周边的省份、地区的用银习惯产生影响。例如,陕、甘等习用槽锭地区所出现的少数圆碗锭主要系受邻省四川的影响。

[2] 早期的文献记录中一般称各地十两左右的银锭为“大锭”。

[3] 《商贾便览》卷五:“京鏪,其式身长,边两头尖高,略似马鞍样白亮细丝,足者可倾粮饷,略次者兑换作足纹……京槽多有洁白大锭,有八九两重,二三号,只有三四五两不等。”

[4] 宁寿堂《银谱》载:“镇江撇子,曹式有记顶足者,申三色三分。青丝青釉者,申二色。顶足小定,一窝细丝放白方可,申三色半也”。“枫镇撇子,亦名枫桥三定(锭)。三定重十两,其银青嫩,若细丝到心者,申二色半。倘系粗及钩丝者,申一二色”。“淮安撇子,其银矾白,此地行矾白银鏪式,两若尖长,撇式,丝细而蜂窝深,此银申三色三分。次者申三色”。“江西撇子,曹圆,撇式,高边放白,一窝细丝者,申三色三五分。细丝青气者,申三色”。

[5] 以深州卢氏为始,北京炉房业者多来自与其相邻的村县,及束鹿,冀县等地,故称为深冀帮。

[6][14][18][28][33]尚绶珊:《北京炉房,钱铺及银号琐谈》,附录于[8]。

[7][29]Joe Cribb: A catalogue of Sycee in the British Museum(1992)。

[8][13][16][17]《北京金融史料 – 典当、 钱庄、 票号、 证券篇》,《北京金融志》编委会办公室(1994)。

[9][10]服部宇之吉 编纂:《清末北京志资料》(1907),第十七章:《清国货币制度及北京的货币》。张宗平/吕永和译,北京燕山出版社,(1991)。

[11][26]张家骧:《中华货币史》(上)。

[12] 彭信威:《中国货币史》。

[15][16][25]宫下忠雄:《中国幣制の特殊研究 - 近代中国銀両制度の研究》(1952)。

[19] 戴建兵:《浅议近代京津炉房及银两制度的流变》,刊于《江苏钱币》(2014)。

[20] 潮银:当地成色最为低下之散碎银两。

[21] 张惠信:《中国银锭》,齐格飞出版社(1988),第101页。

[22][23]《中国近代史货币资料》,中华书局(1964)。

[24] “大德恒票号周行银色歌”,转引自张惠信:《中国银锭》。

[27] 戴学文:《旧上海,夷场新》,(2007)。

[30] 上海泓盛拍卖2012秋拍拍品。

[31][32]钱屿:《晚清民初北京十两银锭考》,刊于《中国钱币》总第113期。