周代天命论的道德转化及其审美导向

2017-02-25王世巍

王世巍

(武汉大学 哲学学院,湖北 武汉 410072)

周代天命论的道德转化及其审美导向

王世巍

(武汉大学 哲学学院,湖北 武汉 410072)

天命论作为儒家重要的思想观念,其实萌芽于夏商时期。天所具有的威严性和“命”的初始含义——命令——的结合,使得天命论思想自其一开始就具有至高的权威性和政治特征。从夏朝的“天用”、“天之罚”到商代的“帝令”,再到周代的“皇天无亲,惟德是辅”,天命最终完成了道德的转向,从而也就为原始儒家思想的出现奠定了基础。

夏商周;天命;道德转化

一

历史学界一般都认为夏朝是中国历史上第一个真正的国家政权,然而在其建立的标志上尚无一致论断。《史记·夏本纪》开篇便言:“夏禹,名曰文命。禹之父曰鲧,鲧之父曰帝颛顼,颛顼之父曰昌意,昌意之父曰黄帝。禹者,黄帝之玄孙而帝颛顼之孙也。”这说明夏禹与五帝之首——黄帝,实为同族。《左传·哀公七年》有言:“禹合诸侯与涂山,执玉帛者万国”。一部分历史学者据此认为,夏王朝正式建立的标志就是大禹所主持的涂山之会。然而也有研究者指出,大禹其时应仍然只是部落联盟首领。按照历史学家夏曾佑的意见,《左传》所言之“万国”其实是指众部落,“夫古国能如是之多者,大抵一族即称一国,一国之君,殆一族之长耳”。[1]

目前已知的关于夏朝的文献资料极其有限。《逸周书·度邑》、《国语·周语上》、《水经·巨洋水注》对夏朝国土范围、都城有一些只言片语式的间接记载*《逸周书·度邑》言“自洛汭延于伊汭,居易无固,其有夏之居”;《国语·周语上》言“洛竭而夏亡”;《水经·巨洋水注》言“太康居斟寻,弈亦居之,桀又居之”。。就其朝代起止时间来说,古本《竹书纪年》曰:“自禹至桀十七世,有王与无王,用岁四百七十一年。”这个说法得到了大部分学者的认同。近年来考古学家对位于河南偃师夏朝故都所在地的二里头文化遗址的不断发掘,为我们了解夏文化提供了重要的实证、物证。考古工作不仅在遗址内发现了用于进行日常祭祀的宗庙性建筑,以及供奉祖先,进行某些特殊祭礼大典的宫殿,也发现了一些与祭祀内容相关的,刻画在陶器上的陶字符[2-3]。

此外,也有研究者进一步指出,从城郭建制发展历史角度来看,二里头夏朝故都遗址已经展现了“双城制”*作为基本属于“宫城”性质与职能的“单城制”的史前城址(即“早期城市”),随着方国、邦国时代地域的扩大、人口的增加,方国、邦国之间的进一步联合、兼并,而形成“王国”。作为方国、邦国“单城制”的“城”,已不适应作为王国政治统治中心、经济管理中心、军事指挥中心、文化礼仪活动中心“都城”的需要。这时因为王国政权机构的增加,与之相应的是统治集团需要更多的生产、生活服务人员。仅仅用于“卫君”的“城”已不适应都城的要求,于是在“城”之外又修建了“郭”,“郭以居民”(详见刘庆柱:中国古代都城遗址布局形制的考古发现所反映的社会形态变化研究,考古学报,2006第3期第296页)。的形态;而考古学家在遗址所发现的可能与宗教、祭祀相关的建筑,恰恰都处于都城的内核——宫城——的北部、西北部。这不仅证明宗教祭祀是当时都城生活中的重要内容,而且也表明祭祀礼仪具有鲜明的贵族化特征,重要的大型祭祀活动成为统治阶层的专有化职能与权利。

在这些考古发现的基础上,《尚书·甘誓》所记载的,夏启以“行天之罚”的名义,讨伐对夏启继承“帝”位不服的有扈氏,就具有一定的可信度,而不至于全然是后人附会。或许正是由于其符合历史事实,司马迁在《史记·夏本纪》中对此也做了详尽的记载:

有扈氏不服,启伐之,大战於甘。将战,作甘誓,乃召六卿申之。启曰:“嗟!六事之人,予誓告女:有扈氏威侮五行,怠弃三正,天用剿绝其命。今予惟恭行天之罚。左不攻于左,右不攻于右,女不共命。御非其马之政,女不共命。用命,赏于祖;不用命,僇于社,予则帑僇女。”遂灭有扈氏。天下咸朝。

就本论文主题而言,这是一段十分关键的文献史料。因为在夏启所宣告的征伐誓词中,“天”与“命”两个字第一次一同出现*在《尚书·大禹谟》、《皋陶谟》、《益稷》这些更早的篇章中,也有诸如“天命有德”、“天讨有罪”、“敕天之命,惟时惟几”等说法,但显然多为后人伪作,不足为用。(但是还未形成一个独立的词语)。按夏启所言,虽然有扈氏犯有蔑视、轻慢五行之罪,但最终能够并且做出决定“剿绝其命”的仍然是“天”。于是,在政治人物的宣传口号中,“天”开始被明确地塑造成为最高意志和权力的代表。然而,因为“天”无法直接干预社会正义,政治领袖人物出于对天意的敬畏,主动代为执行“天罚”。夏启所说的“今予惟恭行天之罚”,既表明了讨伐、战争行动的合法性和必要性,也充分体现了代为执行者对天意的敬畏。这样一来,“天用剿绝其命”之“天用”的神圣与不可违就首先被确立了。同时,执行“天用”的政治人物,也因为敬顺、遵从“天用”,从而分享了天的神权意志,获得了至上的威严。可见,“恭行天之罚”一说,其实已经包含了浓烈的天命思想。这种代天行罚的观念一方面预示了商朝天命思想的盛行,另一方面也正是后期“天子”思想的萌芽形态。

二

商人的祖先叫契,“契长而佐禹治水有功。帝舜乃命契曰:‘百姓不亲,五品不训,汝为司徒而敬敷五教,五教在宽’。封于商,赐姓子氏。契兴於唐、虞、大禹之际,功业著於百姓,百姓以平”(《史记·殷本纪》)。商朝历经十七世二十八王,其中在位时间最长的是武丁。武丁是自商朝第一代君王成汤以来的第二十一商王。在河南安阳殷墟发现的商代甲骨卜辞中,就以武丁时期的卜辞数量为最。

同此前的历史时期一样,商人同样也有天神崇拜的心理。不同的是,商人把天神称作“上帝”、或者“帝”。陈梦家先生认为,商代卜辞中的“帝”字有三种常见的意义。“一为上帝或帝,是名词;二为褅祭之褅,是动词;三为庙号的区别字,如帝甲、文武帝,名词。”[4]562在卜辞和金文中,殷人统一把天神称作“上帝”、“帝”,而绝不称作天。《诗经·荡》传曰:“上帝者,天之别名”;《礼记·曲礼》言“天神曰帝”;《字汇·巾部》亦言“帝、上帝,天之神也”。在这种情况下,“卜辞中的天字都不是神称,而是表示大的意思,如‘大邑商’,又称‘天邑商’;‘大乙’又称‘天乙’等等”[5]。那么,商人为何要称天神为“帝”?“帝”又有何含义?

台湾中正大学历史系郭静云教授,在2009年首届中国文字发展论坛暨纪念甲骨文发现110周年国际学术研讨会上,发表了一篇题为《殷商的上帝信仰与“帝”字字形新解》的文章。本文以为郭教授对“帝”字的全新解读根据充足,论证严谨,而且其结论可以得到文献与考古实证的双重支撑,极有可能揭示了“帝”字构型的真正源头。

郭教授指出,把“帝”字字形看成源自花蕊之象,不仅缺乏古代其他殷商文献的支持,而且从殷人崇拜上帝,凡事都要向上帝占卜的历史事实来看,如果殷人设想的是天上有某种神花,并且把它看作是受崇拜的无上之对象,凡事向其卜求,这着实十分怪异,甚至颇为荒诞。因此郭教授说:“以笔者浅见,郑樵将上帝视为花蕊,非常符合南宋时期文人对大自然的一般性理解和流行看法,也符合时人的审美观,但这可能只能代表南宋人的观点。但若以为殷商人的理解亦如此,则必须先证明殷人有崇拜花的倾向,且认为天上有一朵能够生杀万物的神花。”[9]63然而众所周知,商人认为自己的祖先——契——是由其母简狄在沐浴时,吞玄鸟卵而生。学界一致认为这说明商人把玄鸟作为氏族图腾,以玄鸟为祖先。换言之,实在是还未发现任何文献能够表明,花与商族有何种关系,更无须论商族对花的崇拜。

早期的殷墟甲骨卜辞表明,在殷人的心目中,天神上帝,通常简称为帝,是统领雨、雷、雹、风等自然神的主神,它拥有主宰这些气象神灵的权能。张光直说:“上帝在商人心目中是至高的存有,对人间世拥有终极的权柄。例如农业的收成与战争的成败,城市的建筑与人王的福祉。上帝也是饥馑、洪水、疾病与种种灾祸之终极原因。上帝自有一个朝廷,容纳许多自然界的神灵,如日、月、风、雨。”[10]156简言之,“帝”是天神之神,处于天神系统的核心位置。那么,“上帝”的这种中心地位来自何者的授权?它是否与殷人对天象的观测有关?因为“上帝”是天神之神,直接管理其他众神,所以“上帝”自然地居于众神之中。这既是其至上地位的显现,也是其管理其他众神的客观要求。这也就是说,“上帝”在天空中的自然居处,必须与其作为众神之统领的地位相当。郭教授于是就此指出,“如果在自然界里探求其位置,则天中(中心位置)必然相当于北辰”[9]64。因此商族对“上帝”之神权和地位的设想,很可能就来自他们对北极的观测,以及从中所获得的启示。

从五帝时期以来的天文观测活动来看,商代的天文观测能力以及占星术,其实都已经达到了相当水平。例如商代卜辞中关于月食的记录就多达5次。因此这其中对北极星(也即北辰)的观测历史,应当十分久远。就文献而言,虽然《尚书·舜典》中有“舜让于德,弗嗣。正月上日,受终于文祖。在璿玑玉衡,以齐七政”的记载,多为战国时期后人伪作,不足为用;但是即使仅仅从自然生活经验的角度来看,生活在北半球的人会很容易发现,在天空的正北方,有一个地方几乎从不运动变化,而其他的星辰都在围绕着它运行,这个地方正是北极。

古典文献中也有大量反映中国古人北极崇拜思想的材料。儒家先圣孔子在《论语·为政》开篇所言之“为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之”,无疑正是其集中体现。《史记·天官书》亦言:“北斗七星,所谓‘旋、玑、玉衡以齐七政’。杓携龙角,衡殷南斗,魁枕参首。用昏建者杓;杓,自华以西南。夜半建者衡;衡,殷中州河、济之间。平旦建者魁;魁,海岱以东北也。斗为帝车,运于中央,临制四乡。分阴阳,建四时,均五行,移节度,定诸纪,皆系于斗。”可见,北斗星在天文历法、农业生产、国家建制、礼仪法度等各个方面,都有极其重要的意义。

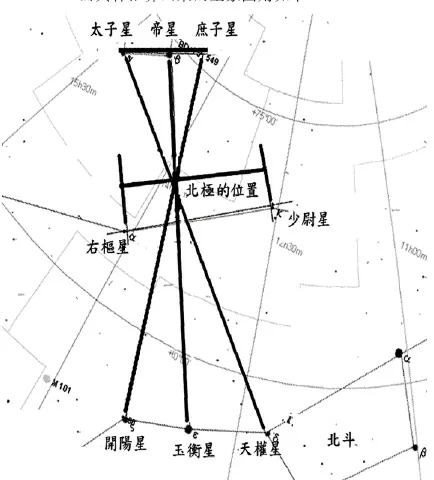

在确定了“帝”在自然天空中所对应的位置之后,郭教授分析、推测了“帝”字字形的构造来源图像(详见图1)。

图1 摘自郭静云《殷商的上帝信仰与“帝”字字形新解》

按照郭教授在其论文中的叙述,她的这个推测过程获得了天文学专家的认同。但是由于商人或许只是用骨、树枝、竹竿等摆出一个“帝”字形的象征性造型,不易保存,故此尚无考古发掘方面的材料佐证。然而笔者以为,虽然缺乏实物发现,但是甲骨卜辞中透露出的有关“帝廷的组织”[10]61的内容,或许可以从一个方面佐证郭教授的这个推论。

…又于帝五臣,又大雨。(《甲骨文合集》30391,三期)

王又岁于帝五臣,正,亡雨。(《甲骨文合集》30391,三期)

辛亥卜…[帝]五臣…(《甲骨文合集》30391,三期)

于帝史风二犬(《甲骨文合集》14225,一期)

经过考古学家的统计,表明、提及到“上帝”的臣、使的卜辞总数有十余条。这些臣子出现在诸如“帝史”、“帝五臣”、“帝五丰臣”、“帝五丰”、“帝臣”、“帝工”等等这样的卜辞中。虽然学界对这些臣使的具体所指还存有疑问,但是综合郭静云教授所展示的北辰星象图来看,“帝”之使臣的数量(一般认为是五个)与环绕北极星空的星座数量十分接近。如果“帝臣”之数量规定的确与北极星空的星宿数量相关,甚至直接对应于星辰数量,那么“帝”字构形源于对北极星辰的模拟,这一推断就获得了另一重要证据。

在甲骨卜辞中,“帝”常常与“令”字一同出现,写作“帝令”。“帝令”其实也就是在说“上帝命令”。“命”“令”二字的甲骨文同形,在卜辞与金文中,“命”一般都作“令”。傅斯年先生认为,“命”其实就是由“令”演变而来。因此,例如甲骨卜辞中的“帝令雨”,就等同于“上帝命令下雨”。上帝不仅能够“令雨”,也可以“降堇”(即干旱)。此外,“帝”还直接干预、管理王事,如“王乍邑,帝若——王乍邑,帝弗若”。 由此可见,“帝”不仅是自然世界的主神,而且“卜辞中的上帝或帝,常常发号施令,与王一样”。[4]572

《礼记·表记》曰:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼”,这应该是“上帝”获得如此至高之神力的客观社会基础。总而言之,在商人的心目中,北极天空中那一块被星辰环绕的地方,就成为自然世界、人间福祸的主宰。同时,由于北辰久居于天空的中心部位,星宿都围绕它运动,但其自身却不会变化位置;从而由模拟北辰星象分布位置而构形出来的“帝”就在无上的神力之外,又获得了一种极其牢固的恒定性。对北辰星空年复一年的观测经验,不断地强化着殷商贵族“上帝”神权恒久的感受和观念。

2.甲午卜,贞,乙未,王於武灵,王受(佑)。[11]

在殷人看来,“帝命”不仅神力无边,而且恒常不变,所以他们祈愿王权能够得到“上帝”的庇护,也能够像北辰一样久固不易。夏启在镇压有扈氏之乱时,很可能是历史上第一次使用了“行天之罚”的名义。商朝统治者一方面继承了这种天命为大,不可不代为执行的思想。所以商汤在革夏桀之命时,也喊出了与夏启近似的,“非台小子敢行称乱。有夏多罪,天命殛之”的口号。殛,据《尔雅·释言》所云,“殛,诛也”。这与夏启所言之“剿”同义。按《尚书》的记载,夏启在《甘誓》中陈述有扈氏之罪、说明战争之理由后,所说的原话是“天用剿绝其命”;而商汤在《汤誓》中所说的是“天命殛之”。从“天用剿绝其命”到“天命殛之”,这其中有一个细微但却十分重要的变化。

夏启之言,重在历数有扈氏之罪行(即“威侮五行,怠弃三正”),指明天惩罚有扈氏的原委,而夏启也只是恭敬地代天行罚。然而在成汤那里,“有夏多罪,天命殛之”,“予畏上帝,不敢不正”等言所强调的重点,主要是“天命”与“帝令”的权威性和不可违。简言之,被殷商首领进一步凸显的是天命所具有的强制力。同时在另一方面,殷商的统治阶层还赋予了天命以另一个新的特征和内涵——天(帝)命常在,恒久不变。本文以为,这种思想实质上就根源于集巫师与统治者这两重身份于一身的殷商贵族*《尚书·君奭》曰:“成汤既受命,时则有若伊尹,格于皇天。在太甲,时则有若保衡。在太戊,时则有若伊陟、臣扈,格于上帝;巫咸乂王家。在祖乙,时则有若巫贤。在武丁,时则有若甘盘。率惟兹有陈保乂有殷;故殷礼陟配天,多历年所”。有研究者指出,殷商时期巫师的地位非常之高。除商王为大巫外,《君奭》“这其中提到的辅政大臣,就其职能看,均应为巫”(详见李小光:《商代人神关系论略》,宗教学研究,2005年第4期,第113页)。对北辰的崇拜和模仿。正是由于存在这样的观念和认知背景,直到周文王姬昌攻灭了商朝诸侯国——黎国,商朝即将亡国之时,商纣王对恐惧万分、不断警告纣王“天既讫我殷命”的祖伊的回答仍然是:“呜呼!我生不有命在天”(《尚书·西伯戡黎》)。

概而言之,周代以前的天命思想大致经历了这样一个变化过程。从夏朝立国之初的萌芽状态,及至商纣王亡国之时,其内涵已经从最初夏启谨慎地“恭行”天罚,推进到了商纣王的“有命在天”、天命永葆。“天命”一词从单纯性的战争誓词口号,发展成为统治者思想中的王权根基。天命于是兼具了强制力与永固性这两种特征。

天命思想在商朝的发展变化,一方面与商人尊神事鬼的浓厚风气有关,但更根本的原因其实是因为要适应规模逐渐扩大的国家形态对王权的稳固性和集中性所提出的客观要求*据统计,在商朝甲骨卜辞中,祭祀商族祖先的卜辞占到了绝大多数。例如祭祀成汤的有800多条,祭祀武丁的也有600余条。也有研究者指出,商人所祭祀的一部分天神实际上也是从祖先神转换而来。因此,商族神权崇拜的核心内容其实是祖先崇拜。这无疑正是稳固本族所据有的政治王权的一种表现。。“我生不有命在天”,这种把国家、王位之命运根植于天帝的神权观念,也标志着“天”的形而上意义的发端;而殷商贵族的“尊神事鬼”之风,最终导致的是对天命王权的极端迷信和国家灭亡。

关于夏商时期的天命思想,最后需要补充说明的是,尽管商朝突出的是天命的强制力和恒久性,但这其实主要是就政治贵族、统治阶层而言。针对广大的普通民众来说,由对“天”的直观视觉感受所形成的心理认知,仍然是最主要的天观念。前文已经指出,商族一般只用“帝”来表示神,而“天”一般只表示大,所以“大邑商”,又称“天邑商”,“大乙”又称“天乙”。可见,即使是以商族首领为代表的上层社会,天之大也是一种由来已久的习惯性认知。

因此,虽然《尚书·尧典》中的“敬若昊天”一说系后人伪作,但对于早在五帝时期,就已经定居下来,并且进入到依赖农业生产来生存的华夏先民来说,天之广大无际、高远无边(即“昊天”)的确是一种十分自然而且显著的直观性感受。千百年农业生产经验的积累,加上长期的定居生活和定点观察,先民对天之浩大无边的视觉直观感受逐渐内化,积淀为一种深刻的心理情感和思维认知。这种情感和认知的核心内容正是敬天、崇天。也正是在这久远的、普遍性的社会心理基础上,贵族统治阶层所宣扬的天命王权思想因为分享了“天”的崇高与权威,从而获得了源源不绝的权威力。“天命”论从此登上历史舞台,在此后三千多年里深刻地影响着中国政治思想的历史进程。

三

众所周知,武王克商是由商入周的标志性事件。然而武王伐纣的准确年代,却成为了国家“夏商周断代工程”中最棘手的问题。史学界对此至今无统一意见,众说纷纭。“从道理上讲,周革商命只能有一个年代数值,而古今研究者所提供的可能的数值,竟达到跨BC.1127—BC.1018百余年约50个之多。”[12]幸运的是,学术界至少对武王伐纣的基本进程和主要事件,取得了一致的看法。换言之,包括《史记》《尚书》《竹书纪年》《逸周书·世俘》*《世俘》是一篇保存在今本《逸周书》中较为可信的西周文献。其中记录了从“维一月壬辰旁死霸,若翼日癸巳,王乃步自于周,征伐商王纣”,到“维四月己未旦,武王成辟四方,通殷命有国”的武王伐封过程。唐兰、赵光贤、李学勤、罗馄等学者依据《世俘》记载,构拟了武王伐封的时间进度表(参见张怀通:《武王伐封史实补考》,中国史研究,2010第4期,第62页)。等古文献在内,其中有关武王伐纣的相关记载,基本一致,内容可信。

姬昌(谥号“文王”)所领导的姬姓部族生活在岐山地区,时为殷商之侯国,故姬昌亦称西伯。虽然周族“三分天下有其二”,但姬昌之子姬发(即周武王)欲举兵伐纣,要解决的第一个问题仍然是战争的合法性问题。从《史记》的记载来看,武王伐纣的最后导火索是,武王听闻纣王昏乱暴虐滋甚,杀王子比干,囚箕子。“于是武王遍告诸侯曰:‘殷有重罪,不可以不毕伐’”(《史记·周本纪》)。孔安国《尚书·序》亦云:“惟十有一年,武王伐殷。一月戊午,师渡孟津,作《泰誓》三篇。”然而事实上,在武王九年(即两年前),于八百诸侯自愿与武王会于盟津之时,众诸侯已一致认为“纣可伐”。武王对此的回答却是,“女未知天命,未可也”。这个回答与本论文主题直接相关,有必要深入探究。

武王在如此众多的诸侯面前,以“未知天命”为由,决定暂不东进,至少可以说明两个问题。一是殷商统治者、贵族阶层所宣扬的天命至上、恒常不变的思想,不仅确实存在,而且影响巨大。二是武王于两年之后(“居二年”),听闻纣王杀比干、囚箕子,便举兵伐纣。这说明在武王看来,彼时天命已经完成了转移,或是确信天命即将转变。这个天命转移的观念,在《逸周书》中也有明确的证据。

《逸周书·程寤解》曰:“文王去商在程,正月既生魄,太姒梦见商之庭产棘,太子发取周庭之梓树于阙间,化为松柏域柞,寤惊,以告文王……王及太子发并拜吉梦,受商之大命于皇天上帝。”[13]在最近整理完成的《清华简·程寤》篇中,也有与此几乎完全一致的记载。

此外,《逸周书·大开武解》记周公之言:“在周其为天命,王其敬命……兹顺天。天降寤于程,程将因于商,商今生葛,葛右有周。”“葛”为藤草,预示了殷商将步入败亡之境地。再次,《逸周书·武顺解》亦言:“天道尚右,日月西移”,这也同样认为日月自然预兆了周之将受天命。

由此可见,推动武王最终决定出兵伐纣的一个主要原因很可能是,有周统治核心一致认为天命已经向周转移。加之商纣王杀比干、囚箕子,暴虐无度,东进伐商的时机最终成熟。然而就纣王所信奉的天命恒常观来说,自己的种种无德酷刑、暴虐行径并不能直接否定、推翻他所据有的天定王权。因为他的王权直接由上帝赋予,并且如帝之恒存而常在。西方当代著名汉学、甲骨文研究专家吉德炜(David Keightley)认为,商人与上帝天神之间,本就是一种直接性的互利关系,即一种“我予你;作为回报,你亦予我”*David Keightley: “The Religious Commitment Shang Theology and Genesis of Chinese Political Culture”,History Of Religion, No.17(1978),p.214一216.的交换模式。贵族向上帝天神敬献、礼祭,上帝则反过来保佑前者。这之中并无前提条件,也没有道德考察的环节。简言之,天命王权之中并不直接关涉到君王个人的道德品质问题。

因此,当西伯攻灭黎国,恐惧的商臣以“非先王不相我后人,惟王淫戏用自绝,故天弃我,不有康食。……今我民罔弗欲丧,曰:‘天曷不降威’”等绝望之言警告纣王时,纣王也仅仅只是用“呜呼!我生不有命在天”这短短一句话来回应祖伊。“有命在天”充分体现了商纣王天命恒定、不可更改,而且也与个人品行、作为无关的观念。显而易见,萌芽于夏启,经过商汤以来几百年的发展变化,到了商纣那里,天命论中必然性的那一面愈发凸显。夏启伐有扈氏,说“恭行天罚”,这强调的是天所赋予的使命;商汤伐夏桀,言“予畏上帝,不敢不正”,重点也是要表达对天命的敬畏;而纣王在亡国之际所说的“有命在天”,实际就等于是在说因为“(王权之)命在天上”,所以无须忧虑。这突出的显然是王权的必然性和永固性,并且个体因为对王权的实际占有,因而在观念上,或许已经凌驾于天神之上*《墨子·非命上》曰:“于《太誓》曰:‘封夷处,不肯事上帝鬼神,祸厥先神提不祀,乃曰吾民有命,无廖排漏。天亦纵弃之而弗葆’。”《非命中》《非命下》也都有这样的记载。纣王不肯“事上帝鬼神”,证明了其对个人内在命运的迷信。此外,《史记·周本纪》亦言“今殷王纣维妇人言是用,自弃其先祖肆祀不答”,可见纣王的确只重一己天命,对上帝、先祖均不礼祭。。于是,天命论就最终演化成为个人命运意义上的天生如此和命中注定。天命论实质变成了命定论。

因此,梦境虽预示天命已经向周转移,但是作为殷商附属侯国的周族,并不能直接以“受商之大命于皇天上帝”、天命在周的名义,领导诸侯发动战争。周族领袖需要解释的是,天命为何会抛弃商纣而转向周人?周人从皇天上帝承接天命的依据又来自哪里?简而言之,周人现在要解决的首要问题,就是战争的口号及合法性问题。迷信天命的纣王,他的暴虐无德广为人知,于是这就成为周人宣誓战争、号令诸侯的契机。武王最终选择在纣王杀死比干、囚禁箕子之后出兵东进,也说明了这一点。于是,武王十三年春,在“大会于孟津”的众诸侯面前,在伐纣前夕,武王要宣告的战争誓词就是,为何周族要领导众侯国共伐无德之宗主——纣王,而这个问题的本质其实就是要如何把道德与天命联系起来。

众所周知,天命观在周代的一个剧烈变化就是,周人在其中植入了道德根基。“敬德保命”,“皇天无亲,惟德是辅”这样的思想观念在周代文献中俯仰皆是。这种把道德范畴融入天的观念中的作法,被王国维视为发生在殷商之际的“文化上的巨大变革”。徐复观先生在其《中国人性论史》中亦称其为“人文精神的跃动”。总而言之,这的确可谓是中国历史上的一次剧变。因为自从武王克商建立周朝之后,道德开始成为国家政治中的重要因素,并且对后世的文化思想产生了深远的影响。这也正如哈佛大学费正清教授(John King Fairbank)所言,把道德之高下与君权王位相关联,“这其实标志着中国天命论从此建立起了掌握权力的道德标准”*John King Fairbank. China: A New History. The Belknap Press of Harvard University Press.1992,P40.。

概而言之,周人天命观的基本特征是用道德规定了天命的本性。“皇天无亲,惟德是辅”不仅从根本上否定了天命恒常的观念,而且其本质目的是要把天人格化,把天命道德化、自由化。个体性的德性、行为,从此成为维系天命存在的唯一根据。在殷商贵族的思想中,天命不仅至高无上,而且永恒不变。它只是向统治者赋予王权,而绝不需要去考察受命者。“敬德保命”的观念显然彻底改变了这一局面,个体行为成为受命与否的直接根据。

虽然学术界对周代天命道德化的内涵与意义都有大量而深入的研究,但是对于周人究竟为何能够把道德植入天命观,抹去殷商天命论的恒定性特征,转而使个体道德修为成为维系天命之根据,等等这些问题的探讨却多有不足。综合来看,存在于周代文献中的、大量把道德引入天命的观念符合当时的多种客观需要。有研究者指出,以德释天,既是周族推翻商纣的理论依据,也是周代稳固统治的思想工具。此外还需要说明的是,周人的尚德观并非一蹴而就,而是经历了文王时代的武力扩张*《史记·周本纪》记载了文王在位期间的武力扩张事件,如“明年,伐犬戎。明年,伐密须。明年,败耆国。……明年,伐邗 。明年,伐崇侯虎”。、武王的暴力革命等阶段。然而,尽管如此,天命观从夏启之时的思想萌芽,发展到商纣亡国前夕的极端形态,尚未有任何文献表明,个体性的道德——这个字眼及其含义——与天命论思想此前有过任何直接的关联*夏启伐有扈氏,商汤伐夏桀,重点都在强调对天命的敬畏和遵从,其中并未直接涉及个体性的道德品质问题,也未曾直接从德性的角度来解释天神上帝。从字源上看,“德“本义为“得”,殷墟卜辞从“彳”,强调的是其实践性、物质性意义。。据此而论,周族用道德改造天命本性,固然有出于现实的需要,但也应有其自身的文化,或是氏族、先祖心理意义上的根源。否则的话,周代“皇天无亲,惟德是辅”这样的天命观就有如发明创造,难觅其本。因为周人以德释天,实质是对天命本性的彻底改造。那么,这个被王国维誉为商周之际“巨大文化变革”的心理本源究竟是什么?

《尚书·泰誓上》:王曰:“嗟!我友邦冢君越我御事庶士,明听誓。惟天地万物父母,惟人万物之灵。亶聪明,作元后,元后作民父母。今商王受,弗敬上天,降灾下民。……皇天震怒,命我文考,肃将天威,大勋未集。……天佑下民,作之君,作之师,惟其克相上帝,宠绥四方。……天矜于民,民之所欲,天必从之。”

《泰誓中》:“……惟天惠民,惟辟奉天。……天视自我民视,天听自我民听。”

《泰誓下》:“……天有显道,厥类其彰……”

《泰誓》记录的是周武王在盟津诸侯大会上的誓师之词*《泰誓》属《古文尚书》,《今文尚书》无此篇。然而《史记·周本纪》记云:“十一年十二月戊午,师毕渡盟津,诸侯咸会。曰:‘孳孳无怠!’武王乃作《太誓》,告于众庶。”《书序》的说法与《史记》一致,因此《泰誓》仍具有可信度。。在这一共上、中、下三篇誓词中,有一个被反复强调的核心:天德。例如开篇所言之“惟天地万物父母”,中间部分的“天佑下民,作之君,作之师”,“天矜于民”,以及中篇、下篇中的“惠民”、“显道”等等。有研究者指出,“这些命题有两个不可分割的基本涵义:一是天立君治民;二是天为民立君。前者着重于论证君权,即政制天定,君权天赋,代天牧民;后者着重于规范君权,即敬天保民,为民父母”[14]。这两项基本涵义又可以归结为一点:天为民、养民、治民。这也就是说,君其实只是天的爱民代理人,由于天地为民之父母,所以君的职责和存在的意义也就在于养民、保民。简言之,在周族看来,天对民有一种生来的爱护之德。

周人对天的这种认识,预示了“天”概念的正义性,并且蕴藏了一种天然性的情感意义。“天”概念的崛起,最终导致了对“帝”的替换。学术界对天概念的起源,主要有两种不同的看法。其一是认为天是由周的氏族演化而来;其二则认为天其实是一个公共的概念,在周朝建立之前已经存在。前者的代表性人物如美国学者顾理雅(H.G.Creel),他从甲骨文中天字的数量与意义两个方面,判断认为“以天为至上神的信念出现于商周之际”*H.G.Creel.The Origin of the Deity T’ien, in The Origins of Statecraft in China. Chicago: The University of Chicago Press. 1970:62.。这种观点受到了傅斯年、董作宾等学者的质疑。例如董作宾就指出,甲骨文中未见以“天”为神的观念,这是因为甲骨文本身是一种特殊的占卜文字。在这个文字系统中,用“帝”来统一诸神之名号,既是自然的也是必要的。换言之,天概念完全有可能在殷商之前就已经存在。香港中文大学何炳棣也认为,仅仅从甲骨文中天的用法及其意义,并不能推导出天概念的存在时间在商代以后*Ho Ping-ti. The Cradle of the East. Hong Kong and Chicago: The Chinese University of Hong Kong and The University of Chicago, 1975:329.。

笔者以为,要寻找周人天概念的起源,首先的关键点在于找到周人天概念的基本特征,或者说核心意义。简言之,周人对天的基本规定是什么?前文的论证已经指明了答案——周族对天的基本认识是“天之有德而养民”。那么周人对天地自然的这个认识又是如何产生出来的呢?本文认为,这很可能根源于其始祖——弃——便开始的农业生产生活。后稷是中国农业种植的始祖。《史记·周本纪》曰:“弃为儿时,屹如巨人之志。其游戏,好种树麻、菽,麻、菽美。及为成人,遂好耕农,相地之宜,宜穀者稼穑焉,民皆法则之。帝尧闻之,举弃为农师,天下得其利,有功。帝舜曰:‘弃,黎民始饥,尔后稷播时百穀’。”此外,据统计,后稷之名在《山海经》中也出现了十次左右,其中大部分是有关后稷播百谷之事。例如《山海经·大荒西经》记载:“有西周之国,姬姓,食谷。有人方耕,名曰叔均。帝俊生后稷,稷降以百谷。程之弟曰台玺,生叔均。叔均是代其父及稷播百谷,始作耕。”

再次,《诗经·大雅·公刘》亦云:“公刘*据《史记·周本纪》,公刘为后稷之玄孙。具体世系表为:后稷-不窟-子鞠-公刘。虽在戎狄之间,复修后稷之业,务耕种,行地宜,自漆、沮度渭,取材用,行者有资,居者有畜积,民赖其庆,百姓怀之,多徙而保归焉。周道之兴自此始,故诗人歌乐思其德。”

就考古学方面而言,考古学家在陕西龙山文化赵家来遗址的土墙中发现了碳化麦秸秆。经测定,麦秸秆的年代与传说中的后稷时代十分接近。并且赵家来遗址所在的武功县,与后稷弃的封地也基本吻合[15]。

然而,如果我们仔细阅读就会发现,周人在歌颂后稷的背后实质上认为后稷是遵从上帝之言而播谷养民。例如《逸周书·商誓》言:“王曰:‘在昔后稷,惟上帝之言,克播百谷,登禹之迹’”;《诗经·周颂·思文》:“思文后稷,克配彼天。立我烝民,莫匪尔极。贻我来牟,帝命率育。无此疆尔界,陈常于时夏”。有学者通过对甲骨文的考证指出,“贻我来牟”之“来”字指的正是对麦穗的象形[16]。许慎《说文解字》亦云:“来,周所受瑞麦来麰。一来二缝,象其芒束之形。天所来也,故为行来之来。《诗》:‘贻我来麰’。”概而言之,周人一方面认为麦子是由上天所赐;另一方面,种植、收获麦子又离不开后稷的功劳。正是在这样的思想脉络下,周人对天培育了一种朴实、深刻的感恩之情,同时对君王寄予了殷切的期望。《周颂·天作》所言之“天作高山,大王荒之”,无疑正是这一双重思想的集中体现。概而言之,自其始祖开始的农业生活应当是周人天德思想的历史根源。

周人对天的这种理解,其内容实质上涵盖了两个层面:一个是情感认同,另一个则是德性传达。因此它也就从两个方面表现出了一定的审美特性。一是就普通民众而言,由于得天地之利,收获谷物从而得到养育,于是对天地自然产生了感恩之情,并对其进行具有功利性特征的审美化描绘与歌颂*准确地说,《诗经》中既有对天德的歌颂,也有对天的倾诉和埋怨。前者有如“天生烝民,有物有则”、“维天之命、於穆不已”等;后者有如“天实为之,谓之何哉”,“悠悠苍天,曷其有所”等。然而,对天的埋怨,实质上正是因为之前对天有所期待和希望的落空。曾繁仁教授认为《诗经》是“我国先民的生命之歌、生存之歌”,表达的是先民对天人之和的审美诉求。张法教授也从“皇皇”、“威仪”等核心文字的角度,阐释了与之近似的观点。概言之,对天地自然的审美性认知和情感表达的确是《诗经》中有关天人关系的主要内容,尤其是西周晚期以前的诗篇中(参见曾繁仁:《试论〈诗经〉中所蕴涵的古典生态存在论审美意识》,陕西师范大学学报,2006第6期;张法:《〈尚书〉〈诗经〉的美学语汇及中国美学在上古演进之特色》,中山大学学报,2014第4期。;二是就敬奉天命的君王、贵族阶层而言,由于崇敬地效法天的养民之德,君王不仅得到了天下人的赞赏与认同,而且也在外在性的天命的要求和推动下,主体的内在德性意识开始逐渐萌芽、成长。贵族阶层中的君子人格品质就此萌芽。

因此,正如牟宗三先生所说的那样,在周朝贵族所反复强调的“敬德保命”之“敬”中,“我们的主体并未投注到上帝那里去,我们所作的不是自我否定,而是自我肯定”[17]。郭沫若先生对“敬”字的解释同样十分精当,“敬者,警也,本意是要人时常努力,不可有丝毫的放松”[18]。虽然这里所说的“敬”,主要还是从天命要求的角度而言,但这也的确有助于促进德性主体的意识自觉。加上同样被周朝贵族反复强调的天命无常、“天不可信”思想,如“呜呼!肆汝小子封,惟命不于常,汝念哉”(《尚书·康诰》),“侯服于周,天命靡常”(《诗·大雅·文王》)等等,这些最终都为孔孟儒家人格审美理想的主体精神构建和形成奠定了基础。

[1] 夏曾佑.中国古代史[M].石家庄:河北教育出版社,2000:40.

[2] 杜金鹏.堰师二里头遗址4号宫殿基址研究[J].文物,2005(6).

[3] 李维明.二里头文化陶字符量化分析[J].考古与文物,2012(6).

[4] 陈梦家.殷墟卜辞综述[M].北京:中华书局,1988.

[5] 常玉芝.商代宗教祭祀[M].北京:中国社会科学出版社,2010:26.

[6] 臧克和, 王平.说文解字新定[M].北京:中华书局,2002:3.

[7] 郑樵.六书略[M].台北:艺文印书馆,1976:8.

[8] 吴大澄.字说[M].台北:学海出版社,1998:2.

[9] 郭静云.殷商的上帝信仰与“帝”字字形新解[J].南方文物,2010(2).

[10] Chang Kuang-chih. Early Chinese Civilization[M].Cambridge: Harvard University Press,1953.

[11] 罗振玉.殷墟书契前编[M]//甲骨文研究资料汇编.北京:北京图书馆出版社, 2008.

[12] 周晓陆,刘次沅.武王伐纣相关文献再检讨[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版),2000(3):120.

[13] 黄怀信,张愈铭,田旭东.逸周书汇校集注[M].上海:上海古籍出版社,2007:183.

[14] 张分田.儒家的民本思想与帝制的根本法则[J].文史哲,2008(6):60.

[15] 杨亚长,马明志. 陕西史前考古的发现和研究[J].考古与文物,2008(6)

[16] 王晖,何淑琴.从《诗经·周颂·臣工》看周先祖后稷弃在中国农史上的重要贡献——兼论大小麦在中原种植的最早时代[J].人文杂志,2009(5):126.

[17] 牟宗三.中国哲学的特质[M].上海:上海古籍出版社,2007:15.

[18] 郭沫若.先秦天道观之进展[M].上海:商务印书馆,1936:18.

(责任编辑:张晓军)

On the Moral Transformation and Aesthetic Orientation of “Tian Ming” in Zhou Dynasty

Wang Shiwei

(SchoolofPhilosophy,WuhanUniversity,Wuhan,Hubei410072,China)

“Tian Ming” was the foundation of Confucianism in the pre-Qin dynasty, and it was rooted in Xia and Shang periods. The majesty of heaven(“Tian”),together with the original meaning of “Ming” made the word contain supreme authority and political characteristic. From the “Tian Yong” in Xia Dynasty to the order of the God in Shang Dynasty and finally to the belief that “God has no preference, but virtue” which was widely spread in Zhou Dynasty, “Tian Ming” finally accomplished its transformation to ethnics, and laid a great foundation for the early Confucian thoughts.

Xia, Shang and Zhou periods;“Tian Ming”; moral transformation

2016-10-09

王世巍(1983- ),男,江西九江人,武汉大学哲学学院博士研究生。

B221

A

2095-4824(2017)01-0029-09