董永传说“孝爱”主题的凸显及其当代启示

2017-02-25袁媛

袁 媛

(湖北工程学院 中华孝文化研究中心,湖北 孝感 432000)

董永传说“孝爱”主题的凸显及其当代启示

袁 媛

(湖北工程学院 中华孝文化研究中心,湖北 孝感 432000)

董永传说自汉代产生以来,故事的形态和主题经历了一系列变化。梳理董永传说的历时嬗变轨迹,发现在其演化过程中,遇仙和爱情等情节的加入使故事发生了质的飞跃,其主题在演化过程中实现了由“孝”到“孝”“爱”并举的嬗变。把握这一重要变化产生的原因和价值对孝感市推进城市文化建设具有积极的启示作用。

董永和七仙女;孝爱;民间传说;主题嬗变;城市文化

孝感是全国唯一以孝命名的地级市,近年来城市文化建设以“孝”为立足点做了大量文章,在中国各地的城市文化建设中独树一帜,特色鲜明,被中国民协命名为“中国孝文化之乡”。长期以来在该地流播的董永和七仙女的故事,自然成为该市文化建设借以发掘和创新的宝贵历史文化资源。梳理董永传说的流变轨迹,探索故事的演化趋势和特征,重新审视故事的意义内核,将对今天孝感市的城市文化建设提供更多创新的灵感,具有积极的启示作用。

一、董永传说的演化轨迹

董永是一个介于传说和史实之间的古史人物。关于其人其事的考证,现有实物证据和文献证据相互印证。现存最早的董永传说遗迹是一项实物证据,建于东汉桓帝建和元年(公元147年),为现存于山东省嘉祥县武翟山村北的武氏墓石刻画像。[1]画像中有二人,一车,一象一鸟。图左站着董永,旁边刻着“董永千乘人也”的字样,他手持农具,回首视父,图右的老人上方刻“永父”二字,老者侧身坐在独轮小车上,车上画有水罐。永父左手持鸠杖,右手指左,二人似乎正在交流。董永左边的一象一鸟营造出“象耕鸟耘”之意,整幅图生动地描绘了董永带父佣耕的情景。这块石刻的内容可以概括为十二个字:“鹿车载父,肆力田亩,卖身葬父”。鹿车,并非是用鹿拉的车,依图所示是“辘轳车”,一种木头做的独轮小车,样式非常简陋,至今在北方地区少数乡村仍有人使用。这是最早能见到的董永行孝的艺术表述,人物简单,除了“象耕鸟耘”,情节基本真实可信。

这一传说在一百年后的三国时期发生了微妙的变化。魏曹植有一首《灵芝篇》:“董永遭家贫,父老财无遗。举假以供养,佣作致甘肥。债家填门至,不知何用归。天灵感至德,神女为秉机。”[2]和汉代的石刻画像相比,曹植诗里叙述的董永故事最大的变化就是后两句“天灵感至德,神女为秉机”,运用想象和虚构,增加了神女织布还债的情节。这是很不平常的变化,它使董永故事从一个普通的孝道故事变成了一个奇幻的遇仙传说。

大约又过了一百年,东晋的史学家干宝在他编写的志怪小说集《搜神记》中,记载了当时流传的董永故事:“汉董永,千乘人。少偏孤,与父居,肆力田亩,鹿车载自随。父亡,无以葬,乃自卖为奴,以供丧事。主人知其贤,与钱一万,遣之。永行三年丧,毕,欲还主人,供其奴职。道逢一妇人,曰:‘愿为子妻。’遂与之俱。主人谓永曰:‘以钱与君矣。’永曰:‘蒙君之惠,父丧收藏,永虽小人,必欲服勤致力,以报厚德。’主曰:‘妇人何能?’永曰:‘能织。’主曰:‘必尔者,但令君妇为我织缣百疋。’于是永妻为主人家织,十日而毕。女出门,谓永曰:‘我天之织女也。缘君至孝,天帝令我助君偿债耳。’语毕,淩空而去,不知所在。”[3]

与之前的董永故事相比,干宝笔下的这个故事又作了一番扩展,故事的面貌发生了变化。变化之一是“卖身葬父”的篇幅超过了“鹿车载父,肆力田亩”。故事重在叙述卖身葬父之后发生的事情,增加了故事的张力和戏剧性。变化之二是神女的身份明确为“妻”。神女有一句“愿为子妻”,文中也以“永妻”称之。变化之三是作为配角的“主人”形象着墨较多,如“主人知其贤”“主人谓永曰‘以钱与君矣’”和“主曰‘必尔者’”,刻画了和善慷慨的主家形象。这些变化使得董永故事从单一封闭的孝子故事中脱胎出来,成为一个包蕴着多个人物、多重可能的传说。

此后,董永故事的内容在原来的基础上日益丰满,人物越来越多,情节越来越细致。写于唐代的敦煌写本《董永变文》中,仙女从一个变成了三个,出现了儿子董仲的角色,添加了董仲寻母的情节。宋元时期的《清平山堂话本》记载的《董永遇仙传》里面首次出现“七仙女”的说法,并衍生出大量附会的情节:借钱的主家姓傅,傅家有个叫赛金的女儿嫁给董永,董永官至尚书;织女生的儿子附会汉朝名臣董仲舒,大槐树做媒的情节也出现在这里。[4]明清之际,市民阶层的兴起催生了戏剧的繁荣,董永的传说开始成为戏剧题材。如明朝有了传奇剧《织锦记》,又叫《天仙记》《槐荫记》,清代以后出现了说唱文学《槐荫记》,地方剧种也大量涌现,如清末湖南挽歌《张七姐下凡槐荫记》,云南四川讲评《大孝记》,上海弹词《槐荫记》,广东南音《董永卖身》。到了现代,最著名、流传最广的安徽黄梅戏《天仙配》出现了。董永故事在流传的过程中添加了大量的戏剧情节,比如七仙女的姐姐们帮助七仙女织锦,老槐树为七仙女做媒等。[5]

董永和七仙女的故事流传如此之广,由此还带来了故事发生地的争议。全国有近十个地区主张本地是董永传说的发生地,影响较大的有山东的博兴、山西的万荣、江苏的东台和湖北的孝感。不少学者撰文就此发表各自的观点,可谓是聚讼纷纭,本文在此不作评价。[6-8]

二、董永传说演化过程的整合与嬗变

1.董永传说演化中母题的整合。历史学家顾颉刚提出了“层累地造成的中国古史观”,其中心意思是:(1)时代愈后,传说的古史期愈长;(2)时代愈后,传说中的中心人物愈放愈大;(3)我们在这上,不能知道某一件事的真确的状况,但可以知道某一件事在传说中的最早的状况。[9]这本来是他的古史研究的学术理念,拿来对孟姜女的传说做了一次成功的个案尝试,却开创了中国叙事学乃至民俗学的历史纪元。胡适将顾氏研究古史传说的方法作了总结,提出所谓的“历史演进法”,即“重在每一种传说的‘经历’与演进,这是用历史演进的见解来观察历史上的传说”。[10]董永传说的流变是一个符合“层累地造成”和“历史演进”的生动样本。通过上面的梳理可知,董永传说最开始只是一个普通的孝子故事,讲述一个叫董永的孝子“卖身葬父”的孝行。但发展到今天我们熟知的董永和七仙女的传说,由于对其他民间故事的吸收和借鉴,其中涉及到对多个母题的整合。

一是对“遇仙”母题的整合。遇见仙人,得神力相助代表了先民超越现实生活的一种想像。从《穆天子传》中周穆王乘八骏之乘访西王母开始,“遇仙”母题在中国古代神话史上演绎出各种版本。到汉魏六朝时期,玄学兴起,佛教、道教思想蓬勃发展,遇仙小说也迎来了一个旺盛生长期,母题也从以前的“英雄访仙”向“凡男遇女仙”转变。东晋王嘉《拾遗记》收录了较早的遇仙故事,讲述了民间采药人与洞庭山玉女的仙凡恋情;南朝刘义庆《幽明录》记载的刘晨、阮肇到天台山与女仙成就姻缘的奇遇更具代表性。[11]在这些故事中,宗教的色彩逐渐褪去,女性的神仙背景逐渐淡化,变得世俗化、平民化。在这些故事流传的背景下,董永的故事也在这一时期糅合了“遇仙”母题,在“鹿车载父,肆力田亩,卖身葬父”这些凡常的叙述后添加路遇神女助力还债的情节,把一个单一的孝行故事变成孝子遇仙的传说,为后世更多的发挥奠定了基础。

二是对“下凡”母题的整合。只要对中国民间故事略知一二,就会意识到董永传说和牛郎织女故事的相似之处。两个故事中都有一个“天女下凡”的母题:一个叫七仙女,一个叫织女,或主动或被动下嫁到民间,而且都会织布,故事的结局都是被迫分离。

粗略梳理一下牛郎织女故事就可以看出,该故事有一个“双下凡”的母题。牛郎和织女故事的产生与古代发达的占星学有关,《诗经·小雅·大东》中就有“牵牛”和“织女”两个星座的记载。汉代开始向神话故事演进,西汉刘向著《淮南子》中有“乌鹊填河成桥,渡织女”的记载,东汉崔寔《四民月令》中有“七月七,河鼓(即牛郎)、织女二星神当会”[12]。汉魏以后,这个故事在流传的过程中变得世俗化,并最终在明清时期定型。董永从一开始就是一个民间的凡夫俗子,仙女则从汉魏时期的被动下凡到后来的主动下凡,这中间不难看出受到其他“下凡”母题文学尤其是牛女传说的影响。

通过对二者的对比发现,牛女传说和董永传说在流传的过程中有彼此融合和影响的痕迹,比如前者牵牛星下地为牛郎是受到后者的影响,而后者夫妻分离是受到前者的影响。牛郎织女的故事情节更加曲折一些,表现的主要是男女爱情相思的主题,这使得这个传说的影响更大。因此,董永传说中七仙女这一角色的出现,以及下凡相助、婚后分离均可以说是吸取了牛女传说中的情节,毕竟后者出现的时间更早,影响也更大。[13]特别是牛女传说的男女爱情主题对董永传说的主题嬗变产生了重大影响。

2.董永传说主题由“孝”到“孝爱”的嬗变。董永传说最开始似乎是历史事实,后来在曹植和干宝的笔下,逐渐变成了一个传说。这个传说一开始是孝子董永“卖身葬父”的故事,故事的主旨是宣扬孝行,劝人行孝,这符合汉代“以孝治天下”的政治理念。后来在流传的过程中整合了“遇仙”“下凡”等母题,尤其是受到牛郎织女传说中的男女爱情主题的影响,故事的主题也由“孝”变成“孝爱”并举,在明清之际甚至“爱”占了上风。这一主题的嬗变极大地提升了董永传说的质量,把它从一个不起眼的普通孝子的故事升格到“第五大民间传说”的地位。

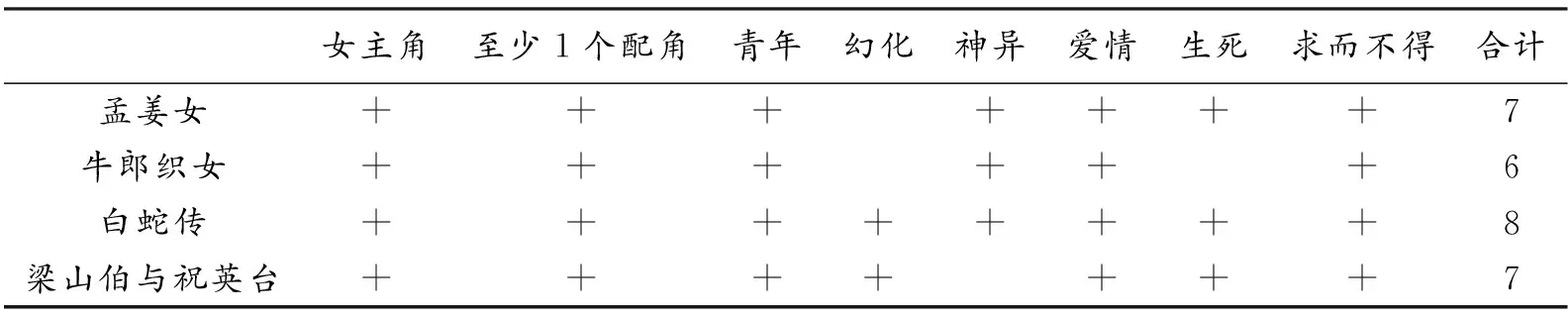

我们借鉴中国古代的四大民间故事:孟姜女、牛郎织女、白蛇传和梁山伯祝英台的传说,尝试建立若干参项,进行量化统计,以探求这些故事之所以跻身“四大民间故事”的个中原因。这些参项的选择考虑到以下三个因素:一是人物因素。一号主角都是女性,除了男主角外,另外还有至少一个配角,主人公都是青年人。二是情节因素。有幻化情节,如《白蛇传》中白娘子系白蛇变幻而来,《梁祝》中男女主人公双双化蝶;有神异情节,如孟姜女哭倒长城,牛女传说中会说话具有神力的老牛。三是主旨因素。这四大传说都属于不折不扣的爱情故事,涉及生死、求而不得等人生的大命题。分析如下:

表1

自古以来,爱情便是文学永恒的主题。古今中外不少伟大的文学作品描写了爱情故事,关于爱情的俗文学作品更是不计其数。爱情故事具有巨大的魅力,这里面有太多可以挖掘的东西,它与政治、文化、宗教、个人心理、情感、行为都有千丝万缕缠绕不清的关系,有相思成灾,爱而不得,因爱生恨,有情人难成眷属等等,甚至关乎人的生死。汤显祖在《牡丹亭》的题记写道:“情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生。生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也。”[14]金圣叹曾经说过:“自古至今,有韵之文,吾见大抵十七皆儿女此事……为文必为妙文,而非此一事,则文不能妙也。夫为文必为妙文,而妙文必借此事。”[15]意思是说,从古到今的文学作品十分之七是描写儿女之事(即爱情)。爱情之所以是文学艺术的宠儿,作家爱写,观众也爱看,是因为男女爱情是人类生活的永恒主题,是人的情感本能。故而当董永传说裹挟了与七仙女的爱情,这个故事的主题便由“孝”演化成“孝爱”,故事也就发生了质的改变,成为一个既可以充分发挥创作者想像力,同时又能吸引最广泛受众群体的优质传说。

3.董永传说的传播指数。为了论证这一观点,我们对“二十四孝”故事的传播指数作了一番分析。因为“二十四孝”故事的主题都是关于孝子行孝的,所以我们把上面的评分量表作了一些改动,指数量表包含以下评测指标及权重:主人公2分,次要人物一人1分,平民身份1分,未婚单身1分,女性1分,仙/妖/鬼/怪1分,感化神迹1分,涉及爱情加1分。评测结果如下:

表2

根据得分把故事大致分为三类:8分及以上为一类,6分及以上为二类,6分以下为三类。24个故事归类如下:一类传说2个,孝感动天和卖身葬父;二类传说3个,芦衣顺母、埋儿奉母和涌泉跃鲤(楚剧《安安送米》就是根据涌泉跃鲤改编而成);三类传说19个。两个一类传说中,一个是大舜孝感动天,另一个是董永卖身葬父。这两个故事有一些区别。孝感动天的故事主要讲的是舜在面对“父顽母嚣弟傲”这样的家人的百般折磨时孝心不改,爱情并没有占主要地位,只是在后面作了一个补充交待。在董永的故事里,卖身佣耕成了故事的背景,重头戏是他和七仙女的爱情,加之董永的平民身份,所以董永传说在明清之际的市民社会兴起,受到了最广大人民群众的喜爱,使得俗文学得到了最广泛的传播。董永传说中最知名的莫过于《天仙配》里的一段唱词:“树上的鸟儿成双对/绿水青山带笑颜/随手摘下花一朵/我与娘子戴发间/从今不再受那奴役苦/夫妻双双把家还/你耕田来我织布/我挑水来你浇园/寒窑虽破能避风雨/夫妻恩爱苦也甜/你我好比鸳鸯鸟/比翼双飞在人间。”[16]这段唱词把农业社会普通黎民最理想的婚姻形态用生动活泼的语言唱出,深度契合底层民众对爱情、婚姻的追求。因此,“孝爱”主题使董永故事从普通的孝子故事升华为一个亲情爱情双美的完美传说。对比流传在孝感地区的另外两个孝子故事,黄香扇枕温衾(3分)和孟宗哭竹生笋(5分),都不如董永故事这么有吸引力。事实上,就孝感地区三个孝子故事所衍生出的文学作品来说,以董永故事为题材的文学戏曲作品是最多的。

从传播范围及影响来看,董永故事具有为大众喜闻乐见的内容和形式,符合马克思主义文艺“大众化”“民族性”“人民性”的要求。“人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏,这是自然形态的东西,是粗糙的东西,但也是最生动、最丰富、最基本的东西;在这点上说,它们使一切文学艺术相形见绌,它们是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉。”[17]董永传说正属于深深扎根于广大劳动群众中间,为群众了解和喜爱的传统民间文艺的宝贵资源。这个传说的真正魅力在于由“孝”过渡到“孝爱”的主题之变,这一点值得今天的城市建设者和文化学者们深思。

三、董永传说对孝感城市文化建设的启示对象性论蕴涵的自然价值论和

上面的研究表明,董永传说是“孝”“爱”主题的完美结合,因董永传说而得名是孝感这座城市的幸运,董永和七仙女是孝感城市形象的最佳代言人。特别是在今天,全国各级城市都在大力挖掘与本地有关联的历史文化资源,大力建设城市文化以增强城市“软实力”,实现文化的“大发展大繁荣”。在这样的大背景下,董永传说更像是上天赐予孝感市的一份大礼。孝感人要珍惜这份礼物,把董永故事更好地传承下去。今天孝感市的城市文化建设如何对董永传说进行创造性转化和创新性发展,我们认为有以下几点值得注意。

1.作好“孝爱”概念的诠释。在董永“卖身葬父”这个故事里,董永的孝心感动了上天,天帝派来七仙女帮助董永织布还债。一方面,“孝”引来了“爱”,“爱”因“孝”生。另一方面,“爱”升华了“孝”,“爱”成全了“孝”。这个传说实在是“孝”“爱”双全,而且这两种情感能够穿越千年,直达我们的心灵。董永传说是“孝”“爱”主题的完美结合。那么孝和爱这两个主题之间是什么关系呢?

从词语内涵来理解,“爱”包括“孝”,“孝”是“爱”的一种。“孝”只存在于中国文化的语境中,它是一种单向度的爱,特指子女对父母的爱。“孝”“爱”并举有狭义和广义两种理解。广义的理解,“孝”是我们对父母的爱,“爱”是我们对所有人和事物的爱,包括对子女的爱,对另一半的爱,对陌生人的爱,更广泛一点,对动物的爱,对自然的爱等等。狭义的理解,“孝”是我们对父母的爱,“爱”是我们对另一半的爱,特指爱情。“孝爱”并举,可以理解为当我们在经营自己家庭的时候,既要考虑亲情,也要照顾爱情,要对亲情和爱情之间的关系进行正确的理解和对待,构建温馨和谐、良性互动的家庭伦理关系。具体怎么理解,要以社会主义核心价值观为价值导向,作好概念的诠释工作。笔者以为,对“孝爱”的理解不必僵化,开放式的理解有助于增加城市文化的包容性和可塑性。

2.“孝爱”并举对建设和谐家庭必不可少。董永传说中的“孝”“爱”并举有利于构建符合时代精神的现代家庭伦理。当今社会现代化步向深入,全球化席卷而来,现代家庭伦理的构建需要解决传统的继承性和发展性问题。“孝”作为中国传统家庭代际伦理的“首善”和“元德”,具有正面和负面的双重效应。其正面效应表现为:孝是文化代际传承的重要机制,体现了纵向的代际思维方式,具有稳定社会和睦家庭的功能。其负面效应是:长幼(代际)地位极端不平等,愚忠愚孝时有发生,存在老年本位和顽固守旧等。我们今天讲继承传统,就要“取其精华,去其糟粕”,同时还要借鉴西方家庭伦理的长处。比如西方家庭伦理强调家庭成员的人格独立和平等,注重夫妻之间的爱情和宽容精神等。

今天的家庭格局从传统的主干家庭逐渐转变成核心家庭,家庭内部关系也从以纵向的亲子关系为主变为以横向的夫妻关系为主。但这并不意味着夫妻之“爱”会压倒代际之“孝”,今天的中国家庭更多的呈现一种“孝爱”并重式的新型关系。与这种转变相伴生的是女性社会经济地位的提高,这在董永传说中也有体现。传说中七仙女形象的进入和丰满就带有比较朴素的平等和独立色彩,比如最开始仙女是奉天帝之命来帮董永,后来又变成了背着天帝下凡,人物的独立性渐次增强。《天仙配》中的那句“你挑水来我浇园”是一种小农经济下男耕女织、夫唱妇随的理想婚姻,是中国古代主流社会嘉许的田园生活范本。这种家庭模式对中华民族家庭结构的影响至今仍然存在。挖掘董永传说中的积极因素有利于促成并维系一种“孝爱”并重式的新型家庭伦理格局。

3.“孝爱”主题对建设历史文化名城的意义和作用。“孝爱”并举有助于推进孝感市的城市文化建设。一个城市的文化定位,既要立足于传统,又要与时俱进,面向未来,面向世界。以前孝感市要建设中华孝文化名城,并且为之做了不少努力,但至今未能取得突破性的成效。就我们的分析而言,只提“孝”字过于片面了些,仅就董永传说而言,光一个“孝”字是不能概括故事的全部要义的。现在孝感市委在打造中华孝文化名城的基础上,提出要建设孝爱名城,这无疑是深具战略眼光的做法。增加“爱”这个字,城市文化建设的内涵得到了丰富,档次得到了提升,相应的思路和措施也会相应拓宽,最终将增强孝感城市文化的凝聚力和吸引力。

打造孝爱名城,就要改变以前单推孝文化的做法,改为孝爱并举。就我们前面的分析来看,董永和七仙女的爱情故事在人们心目中的地位要高于董永卖身行孝的事迹,所以在城市文化建设中,董永和七仙女的爱情这一重要的文化基因不容忽视。如在相关旅游产业开发方面,可以深入挖掘董永爱情故事中的内涵,尽最大可能吸引最广泛的民众参与,从传统旅游向“体验式旅游”转变。尤其是当下“全民消费时代”的到来,要让尽量多的公众“可参与、可互动、可感受、可享受”,在活动现场通过情感、认知、行为的多方面感受,深刻体验孝爱文化内涵的温馨与魅力。比如选址修建汉代风格的建筑,游人可在此穿汉服,模仿再现董永七仙女男耕女织的生活场景。在槐荫公园修建鹊桥,使之成为热恋男女见证爱情的地方,可以用在桥上结同心锁的方式祈祷爱情地久天长。还可以征集动漫风格的董永、七仙女形象,迎合年轻人的心理,做得好的话,在网络上走红,成为传播孝感网络形象的“网红”,也是不错的推广方式。当然,这里面还可以做很多文章,限于篇幅,只能作一些粗浅的设想。

四、结 语

我们梳理了董永传说在历史进程中的演化,重点关注了传说主题的嬗变。研究中尝试拟定了一套传播指数量化表,对“二十四孝”逐一评分,结果显示,董永传说的传播指数大大高于其他孝子传说,是二十四个孝子故事中的一类传说,是“孝”“爱”主题的完美结合。董永传说从开头到结尾,讲述了亲情、爱情、生离和死别这样人生的大命题,交织着悲苦、喜悦、忧伤、幸福、哀怨和思念等多种情感,蕴含着说不尽的人生况味。这正是这个传说自汉代产生以来,在民间长盛不衰,流传至今艺术魅力不减的所在。今天的社会发生了巨大的变化,但唯一没有改变的是人们对甜蜜爱情的执著追求,对孝老爱亲精神的薪火相传,对挫折坎坷的乐观面对,以及对美好未来的向往与憧憬。坐拥一个如此美好的民间传说是孝感之幸,孝感市已经提出了打造孝爱名城的建设方针,在未来的中华孝文化名城建设过程中,尚需进一步转变观念,大力挖掘文化内涵,重新规划定位,打造一座集观光、体验、养生于一体的“孝爱之都,天伦之城”。

[1] 王建伟.汉画“董永故事”源流考[J].四川文物,1995(5):4.

[2] 郭茂倩.乐府诗集[M].聂世美,仓阳卿,校点.上海:上海古籍出版社,1998:597.

[3] 干宝.搜神记[M].长沙:岳麓书社,2015:10.

[4] 唐尚书.变革话语的文本书写——董永故事叙事范式转换及后世流布[J].三峡大学学报(人文社会科学版),2016(4):103.

[5] 舒荣先.汉孝子董永资料初探[M]//李建业,董金艳.董永与孝文化.济南:齐鲁书社,2013:161-163.

[6] 纪永贵.董永遇仙故事的产生与演变[J].民族艺术,2000(4):80-95.

[7] 纪永贵.董永考[J].池州学院学报,2002(2):94-98.

[8] 纪永贵.董永的原型与衍变[J].南京师大学报(社会科学版),2004(1):122-128.

[9] 户晓辉.论顾颉刚研究孟姜女故事的科学方法[J].文化研究,2003(4):26.

[10] 胡适.古史讨论的读后感[M]//与大师一起读历史:宁鸣而死,不默而生.北京:光明日报出版社,2013:72.

[11] 苟波.中国古代“凡男遇仙”故事与道教[J].宗教学研究,2004(1):56-58.

[12] 刘献忠.牛郎织女与董永七仙女故事的流变分合探析[J].新余学院学报,2011(1):34.

[13] 余欢.董郎何故变牛郎——从董永故事和牛女传说在戏曲中的流变看二者的关系[J].牡丹江大学学报,2011(3):39-41.

[14] 汤显祖.牡丹亭[M].徐朔方,杨笑梅,校注.上海:古典文学出版社,1958:1.

[15] 林乾.金圣叹评点才子全集:第二卷[M].北京:光明日报出版社,1997:191.

[16] 陆洪非,王文治,时白林.树上的鸟儿成双对[Z]//心遇.黄梅戏流行唱段选集.合肥:安徽文艺出版社,2007:1-2.

[17] 毛泽东.毛泽东选集:第3卷[M].北京:人民出版社,1953:817.

(责任编辑:祝春娥)

2016-07-06

湖北省社科基金项目(2014ZD13);湖北省教育厅重大委托项目(13zd032)

袁 媛(1978- ),女,湖北沙洋人,湖北工程学院中华孝文化研究中心讲师,文学博士。

I207.7

A

2095-4824(2017)01-0016-06