《红楼梦》同形动量词研究

2017-02-25陈跃

陈 跃

(东莞理工学院城市学院 文学与传媒系,广东 东莞 523419)

《红楼梦》同形动量词研究

陈 跃

(东莞理工学院城市学院 文学与传媒系,广东 东莞 523419)

通过对《红楼梦》同形动量词的各种形式进行穷尽式的描写,并上溯下延作历时的梳理和比较,我们发现《红楼梦》的同形动量词发展相当成熟;通过对《红楼梦》同形动量词与《红楼梦》动词重叠式进行数量比较,以及对同形动量词和动词重叠式数量上溯下延进行比较,我们得出了如下的结论:《红楼梦》同形动量词过渡性特点突出。

红楼梦;比较;历时;同形动量词

有的学者认为“V一V”为动词重叠,如丁声树(1961)、李宇明(1994)等,即把“V一V”形式看作数词“一”省略后的“VV”形式。另一些语法学家认为“V一V”和“VV”都是同形动量词或同源动量词。范文莲(1964)认为,“动词重叠”形式实际上只是动、量组合的一种形式,不是另外一种语法格式。持这种观点的专家还有刘世儒(1965),他认为“动词重叠”属于动词和量词的组合,后面的“V”属于动量词的一种,称为“同源动量词”。我们也认为两种形式均为同形动量词。例如“王夫人点了几点头儿”中有两个“点”,它们是同形的,而它们的用途是不一样的,前一个“点”是动词,有“点头”之义,后一个“点”是借用来表示“点头”次数的动量单位。至于“V一V”形式也是一样,其中的“一”或表虚数,或表实数,但结构形式仍然是动词加上数词加上动量词。“VV”式也符合这个概念。如“你说说”,前一个“说”是动词,后一个“说”是借用来表示的动量单位,可以理解为“你说一下”或“你说下”。同形动量词是一种临时借用性质的动量词,它用重复前一个动词的方式表示动量。

专家学者对这两种格式在共时层面作过不少研究,但作历时比较研究的还比较少。为此,我们就以曹雪芹、高鹗《红楼梦》(人民文学出版社2004年版)作为第一手资料,穷尽地展示同形动量词在《红楼梦》中的概貌,并上下打通作史的比较。

一、《红楼梦》中“V一V”式的历时比较

1.《红楼梦》中“V一V”式。

第一种,双音节同形动量词。

1)“(贾母)温存了一日,又吃了一剂药,疏散一疏散,至晚也就好了。”(四十二回,第574页)

2)“凤姐打谅一打谅,见他生得干净俏丽,说话知趣,因笑道:…… ”(二十七回,第364页)

双音节的同形动量词在《红楼梦》中的例子较少,只出现了这两个例子。

第二种,“V了一V”式。

3)“贾瑞听了这话,越发撞在心坎上,由不得又往前凑了一凑……”(十二回,第161页)

4)“宝玉出至外间,看了一看,回来笑道……”(十九回,第264页)

5)“麝月听了,便放下戥子,拣了一块掂了一掂,笑道…… ”(五十一回,第699页)

第三种,“V+名词或代词+一+V”式。

6)“饶这么着,得一点空儿,还要难他一难,好几次没落了你们的口声。” (五十五回,第757页)

7)“二人已酥麻如醉,不禁去招他一招,他那淫态风情,反将二人禁住。”(六十五回,第909页)

8)“因想起近日薛宝钗在家养病,未去亲候,意欲望他一望。”(八回,第117页)

第四种,“V+一+V+宾语”式。

9)“湘云慢启秋波,见了众人,低头看了一看自己,方知是醉了。”(六十二回,第855页)

10)“幸得歇息一回苏过来,哭了几声,如今痰息已定,略安一安神。”(一百零五回,第1428页)

11)“我想没人留得住,还得老太太给我留一留他。”(九十八回,第1354页)

第五种,“V+一+V+儿”式。

12)“二哥哥,林姐姐,你们天天一处顽,我好容易来了,也不理我一理儿。”(二十回,第277页)

13)“宝玉告诉了他,只坐了一坐儿,便往外走。”(八十七回,第1224页)

14)“丫头们把火盆往后挪了一挪儿,就在贾母榻前一溜摆下两桌,大家序次坐下。”(九十二回,第1277页)

第六种,“一+V+V”式。

15)“宝玉只得喝了又掷,这一掷掷了两个三两个四。”(一百零八回,第1458页)

16)“索性一扑扑在宝妹妹身上。”(九十九回,第1358页)

2.与《红楼梦》前后时代“V一V”式比较。

(1)关于“V一V”出现的时间。同形动量词形式出现的最早时间有两种说法。

第一种,曲建华先生认为,同形动量词形式最早在宋金时期才开始出现,一般以“V一V”形式出现,偶有使用。[1]如:

17)“以主丈画一画。”(《宋代卷·虚堂和尚语录》)

18)“师乃拈一枝柴吹两吹,度与百丈。”(《五灯会元》卷九)

19)“觑一觑飞虎魂消,喝一声群贼脑。”(《董解元西厢记/卷三》)。

第二种,张美兰先生认为在晚唐五代俗文学中就已经有了同形动量词形式用例[2],并以下面例子作为佐证:

20)“舜子走入宅门,跪拜阿娘四拜。后阿娘见舜子跪拜四拜……”(《敦煌变文集·舜子变》)

21)“十法行中行一行,六千功能用严身。”(《敦煌变文集·三身押座文》)

比较而言,张美兰先生的时间靠前一些,例子既有“V几V”式“拜四拜”,又有“V一V”式“行一行”。我们就把晚唐五代作为同形动量词形式出现的最早时间。徐正考也认为同形动量词“V一V”形式最早出现的时代大约在唐代。[3]

(2)宋代“V一V”的发展。宋代出现了以下几种新的类型:

第一种,“V+名词或代词+一+V”式。

22)“问:‘天堂地狱相去几何?’师将拄杖画地一画。”(《五灯会元》)

23)“臣愿说他,则恐未必便从,故且将去吓他一吓。”(《朱子语类》)

第二种,“V+一+V+了”式。

24)“大抵学到说时,已是进一进了。”(《朱子语类》)

25)“道理固是自家本有,但如今隔一隔了……”(《朱子语类》)

第三种,“一+V+V”式。

26)“且道在袖僧分上,又作么生?一'叹弓翻四大海,一拳拳倒须弥山。”(《五灯会元》)

27)“若是本分钠僧,才闻举著,一摆摆断,不受纤尘,独脱自在,最为亲的。”(《五灯会元》)

28)“登山不到顶,不知宇宙之宽广,入海不到底,不知沧溟之浅深。既知宽广,又知浅深。一踏踏翻四大海,一捆捆倒须弥山。”(《五灯会元》)

(3)元代“V一V”的发展。元代出现了以下几种新的类型:

第一种,“V+一+V+宾语”的类型。

29)“请老相公劝一劝姑姑罢。”(石子章《秦修然竹坞听琴》)

30)“我们且到这酒店里吃几杯酒,定一定胆。”(武汉臣《包待制智赚生金阁》)

第二种,“V+上+一(几)+V”的形式。

31)“那先生把算子又拨上几拨。”(《元曲选》)

32)“你也与我算上一算。”(《元曲选》)

第三种,“V+的+一+V”的形式。

33)“我这里坐不的一坐。”(《元曲选》)

34)“我那女婿只好睁着眼看的一看。”(《元曲选》)

第四种,“AB一AB”。

35)“小官鲁斋郎。因这壶瓶跌漏,去那银匠铺整理一整理。”(关汉卿《包待制智斩鲁斋郎》)

36)“三军一齐下河去,把您身上火烧的泡,着水泡一泡,害渴的就吃些凉水,淋洗一淋洗身上。”(无名氏《诸葛亮博望烧屯》)

第五种,“V+一+V+儿”式。

37)“你们且进来避一避儿。”(钟廷玉《看钱奴买冤家债主》)

38)“你那衣服借马承使一使儿。”(高文秀《黑旋风双献功》)

(4)明代“V一V”的发展。明代出现的新形式。

第一种,“V了一V”的同形动量词的完成式。

39)“数了一数,又拿起班来说道:‘适间讲过要留着自用,不得卖了。今肯加些价钱,再让几颗去罢。适间已卖出两钱一颗了。’”(《初拍》卷一)

40)“把眼去逐个瞧了一瞧,瞧到北面左手那一人,毡笠儿垂下,遮着脸不甚分明。”(《初拍》卷三)

41)“狄氏又想了一想道:‘既然老师父主见如此,想也无妨。’”(《初拍》卷六)

第二种,“V得一V”式。

42)“无非打了火把,四下里照得一照,知他在何路上可以救得?干闹嚷了一夜,一毫无干。”(《拍案惊奇》)

43)“心下大喜,对蜚英道:‘多谢小娘子好情记念,何处再会得一会便好。’”(《拍案惊奇》)

44)“赛儿随光将根竹杖头儿柱将下去,柱得一柱,这土就似虚的一般,脱将下去,露出一个小石匣来。”(《拍案惊奇》)

(5)现代汉语“V一V”的发展。以冯德英的小说《苦菜花》为例,该书中出现了“一V不(未)V”式。

45)“人们仍然一动未动。庞文一示意……”

46)“他一动不动,冷冷地说:‘好哇,叫去吧!走,找村干部……’”

47)“娟子仰着头,眼睛一眨不眨地端详父亲的脸……”

与唐宋元明比较来看,《红楼梦》中除了没有“V+上+一(几)+V”“V+的+一+V”“V一V了”“V得一V”四种之外,其他的各种形式都有。据金桂桃考察,同形动量词结构的完成式,经历了一个由“V一V了”(宋)——“V的一V”(元)——“V了一V”“V得一V”(明清)——“V了一V”(现代)的发展历程。[4]可见《红楼梦》中没有“V+上+一(几)+V”式,而这种形式在中途就已经淘汰,没有延续到《红楼梦》时代。

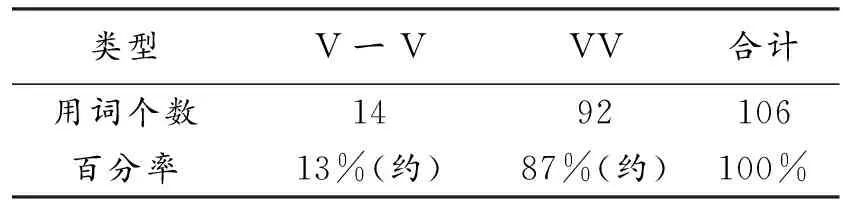

和现代汉语比较来看,《红楼梦》中没有“一V不(未)V”式,现代汉语里没有“AB-AB”这种形式。[5]我们就拿《苦菜花》作代表。“AB-AB”使用简表如下:

表1

二、《红楼梦》中“VV”式的历时比较

单个从“VV”式看,很难看出它的流变,如果结合“V一V”和“VV”两种样式使用的数量进行比较分析,效果会更好。

1.《红楼梦》中的“V一V”和“VV”。

(1)《红楼梦》中“V一V”的用词。《红楼梦》中“V一V”的用词共计达131个,用词如下:

试、提、包、涮、听、醒、猜、管、照、堵、瞧、看、想、算、拜、治、讲、笑、顿、嗽、掖、渥、摸、站、埋、掂、挽、比、扫、查、搜、坐、呆、躺、睡、皱、尝、点、润、难、歇、回、使、羞、走、挪、救、掠、问、煞、抖、吵、冷、开、搅、散、净、辞、冲、留、闹、拼、安、等、摇、养、招、请、收、数、逛、凑、针、找、抹、祭、办、送、叙、乐、掷、转、拉、扑、捞、迟、激、赎、见、动、熟、拢、跪、受、尽、低、说、病、别、混、求、捶、揉、抿、熨、梳、理、篦、闲、闻、寻、洗、炸、福、沾、享、碰、摆、望、跺、画、称、攒、谈、消、瞪、评、吹、诊、疏散、打谅。

(2)《红楼梦》“VV”式用词。《红楼梦》“VV”式用词共179个。

1)《红楼梦》“VV”式单音节重叠的词。《红楼梦》“VV”式单音节重叠词有104个:

助、散、试、歇、瞧、掸、说、请、逛、看、贴、辞、尝、玩、搪、劝、等、整、问、走、评、养、坐、解、笑、想、听、查、管、伸、照、望、使、画、嚼、增、算、洗、争、见、免、脱、通、谈、抖、吃、闻、避、躲、藏、猜、掖、渥、念、润、吹、摸、认、煞、审、檫、求、谢、醒、点、熏、送、观、露、飘、摇、拣、作、学、去、静、冲、挂、称、叙、压、晾、披、拿、办、理、会、托、斗、出、捶、讲、剪、叨、舔、闭、躺、修、改、占、探、定、指、划。

2)《红楼梦》“VV”式双音节重叠的词。《红楼梦》“VV”式双音节重叠词有75个:

受享、领略、游玩、走动、打听、商议、赏鉴、端相、吩咐、现弄、教导、持颂、演习、见识、照看、表白、斟酌、拉扯、叙谈、排解、保养、接引、管理、管教、护庇、开导、使唤、指引、张罗、严紧、吹嘘、孝敬、检点、收拾、服侍、随喜、照应、挽回、调治、针灸、团圆、点缀、请问、温习、凑搭、商量、整治、查点、资助、指示、料理、哨探、谈会、描补、歇息、知道、喜欢、整理、疏散、和劝、分辨、教训、端详、讲究、粘补、光辉、亲香、酬谢、方便、可怜、体谅、查看、清查、挪移。

2.《红楼梦》时代前后两种形式使用数量比较。张赪认为:现代汉语常用的“V一V”式和“VV”式的来源,在汉语量词特别是动量词迅猛发展的背景下,晚唐五代汉语出现了由动词借用而来的动量词,宋代这种借用动量词又大量出现在同形的动词后的用法,即“同源动量词”,借用动量词和同源动量词都是实际称量动作的次数,同源动量词基本出现在“V一V”式中,所表示的次数大多是“一”,进一步引申就产生表示次数少、时间短、程度轻的用法,而形式也就采用“V一V”式,省略“一”就成了“VV”式。[8]

(1)两宋“V一V”和“VV”使用的数量。以《五灯会元》为例,两种形式使用情况比较见表2[9](张美兰《近代汉语语言研究》,天津教育出版社,2001年版,数据“21”见第59页,数据“0”参见第66页,“《五灯会元》用作同形动量词的动词在整个《五灯会元》中未见单独重叠使用”)。

表2

《五灯会元》从五个灯录的写作年代到南宋普济汇集成书的年代约有250年左右(1004-1252),跨越北宋到南宋两个时代。时间跨度这么长,篇幅内容也很长,开始没有一例“VV”。

(2)元代“V一V”和“VV”使用的数量。我们就以能够反映元代语言风貌的《元曲选》为例,两种形式使用情况比较见表3。[6]

表3

(3)明代“V一V”和“VV”使用的数量。以《拍案惊奇》为例,两种形式使用情况比较见表4。[5]

(4)《红楼梦》“V一V”和“VV”使用的数量。从前面的叙述可以用表来表示两者的使用情况,见表5。

表4

表5

(5)现代汉语“V一V”和“VV”使用的数量。我们以冯德英的《苦菜花》(解放军文艺出版社1958年版)作为第一手资料,穷尽地展示两种形式在《苦菜花》中的概貌,《苦菜花》中“V一V”的用词共计14个。

第一种,“V一V”共10个:碰一碰、想一想、藏一藏、哈一哈、笑一笑、试一试、亲一亲、等一等、躲一躲、包一包(歧义)。

第二种,“V几V”式1个:动了两动。

第三种,“一V不(未)V”式3个:一动不动、一动未动、一眨不眨。

《苦菜花》中的“VV”式用词共计92个:

第一种,“AA”式计73个:说说、试试、笑笑、拭拭、扬扬、用用、檫檫、看看、推推、提提、点点、请请、救救、望望、检检、摸摸、摇摇、送送、摆摆、瞅瞅、管管、算算、抱抱、歇歇、缝缝、洗洗、写写、咬咬、吃吃、想想、喝喝、听听、解解、帮帮、坐坐、穿穿、跑跑、嚷嚷、比比、治治、哭哭、尝尝、瞧瞧、见见、敲敲、问问、眨眨、求求、开开、等等、颠颠、搞搞、躲躲、骑骑、哼哼、吵吵、停停、皱皱、眯眯、磨磨、讲讲、扫扫、换换、找找、叫叫、陪陪、谢谢、遛遛、谈谈、理理、办办、搜搜、翻翻。

第二种,“AABB”式共9个:跳跳蹦蹦、晃晃荡荡、吵吵嚷嚷、出出进进、哭哭啼啼、拉拉扯扯、缝缝补补、吃吃喝喝、躲躲闪闪。

第三种,“ABAB”式共10个:改造改造、暖和暖和、商量商量、料理料理、打听打听、争取争取、安排安排、教育教育、解释解释、领教领教。

使用情况比较见表6。

表6

除此之外,我们还可以借用别人的统计数字,首先看梁晓声的《婉的大学》,V为单音节的VV式共出现30次,V一V只出现2次。V为双音节的共出现7次,AB一AB式一次也没有出现。[10]为了更加直观,用表7表示:

表7

再以现代10位作家的10部作品中“看一看”和“看看”之间的比较,见表8。[10]

表8

从上面的比较可以看出:(1)“V一V”式用词数的比率在不断减少,100%→98%→42%→13%→5%,“VV”在不断增加,0%→2%→58%→87%→95%;(2)《红楼梦》前的近代汉语阶段“V一V”式占绝对优势,现代汉语中“VV”式占绝对优势。

三、结 语

通过以上的分析可以看出,《红楼梦》中的同形动量词有两个特点:

一是《红楼梦》的同形动量词发展相当成熟。其一,“V一V”里除了没有近代汉语中的“V+上+一(几)+V”和现代汉语中的“一V不(未)V”式,其他都具备了;其二,“V一V”和“VV”两种形式大量运用,二者齐头并进,这是《红楼梦》以前时期所没有的。

二是过渡性突出。“AB一AB”在明朝发展至高峰,到了《红楼梦》已临近边缘,只有2例。比《红楼梦》略晚的《三侠五义》没有这种形式。这可能是专家们针对《红楼梦》有了近代汉语的下限和现代汉语的上限之争的原因。此其一。其二,从“V一V”和“VV”两种形式的使用数量比较来看,《红楼梦》前的近代汉语阶段“V一V”占绝对优势,现代汉语“VV”占绝对优势。而《红楼梦》中的这两种形式的使用数量没有出现一边倒的情形,“VV”略微比“V一V”多一些,呈现出近、现代两个语言时代拐点的势头。

[1] 曲建华.论汉语动量词的特殊形式——同形动量词[J].呼伦贝尔学院学报,2011(4):97-99.

[2] 张美兰.论《五灯会元》中的同形动量词[J].南京师大学报(社会科学版),1996(1):109-113.

[3] 徐正考.单音节动词重叠形式探源[J].吉林大学社会科学学报,1990(3):60-63.

[4] 金桂桃.宋元明清动量词研究[M].武汉:武汉大学出版社,2007:133-134.

[5] 李存周.《拍案惊奇》中的同形动量词[J].四川教育学院学报,2006(3):61-63.

[6] 袁仁志.元曲选量词研究[D].贵阳:贵州大学文学院,2004.

[7] 崔山佳.近代汉语动词重叠专题研究[M].成都:巴蜀书社,2011.

[8] 张赪.现代汉语“V一V”式和“VV”式的来源[J].语言教学与研究,2000 (4):10-17.

[9] 张美兰.近代汉语语言研究[M].天津:天津教育出版社,2001.

[10] 邢福义.说“V一V”[J].中国语文,2000(5):420-432.

(责任编辑:李天喜)

2016-07-06

陈 跃(1967- ),男,江西九江人,东莞理工学院城市学院文学与传媒系讲师。

H146

A

2095-4824(2017)01-0057-05