供给侧结构性改革推进东北地区产业结构调整

2017-02-05刘晓娟

郭 振,刘晓娟

(哈尔滨商业大学 经济学院,哈尔滨 150028)

区域经济研究

供给侧结构性改革推进东北地区产业结构调整

郭 振,刘晓娟

(哈尔滨商业大学 经济学院,哈尔滨 150028)

东北地区传统工业结构和所有制结构单一,高端制造业市场份额偏低,服务业发展滞后以及要素配置失衡等因素导致产业结构调整步伐缓慢,进而阻碍了产业升级和经济的可持续发展,产业结构调整优化亟需从供给侧发力,通过结构性调整,破除旧的产业发展瓶颈。通过研究供给侧结构性改革与产业结构调整之间的逻辑关系,分析当前东北地区产业结构的现状与问题,提出基于供给侧结构性改革改善劳动力有效供给,实施创新驱动战略,发展现代服务业,创新制度供给,推动东北地区产业结构的优化升级。

东北地区;供给侧结构性改革;产业结构调整;产业结构优化升级

一、引言

供给与需求是经济运行和经济增长的最重要的决定力量,在过去,中国宏观调控的重点集中于需求侧,主要依靠投资、消费、出口拉动需求,实现了经济的高速增长。但由于长期忽略了经济的供给侧——劳动、储蓄、投资和生产,自2008年美国金融危机之后,投资、出口、人口红利逐渐下降,原先以投资为主刺激需求端拉动经济增长的模式已难以持续,中国经济进入中低速增长的新常态,在此形势下,东北地区经济下行压力增大,另一方面,东北地区以能源、重工业为主,工业结构单一,产能过剩,高端制造业占市场份额偏低,服务业发展滞后,工业结构调整滞后于产业结构发展趋势。由于土地、物流、交易成本上升,导致产业结构调整步伐缓慢,进一步加重了东北地区经济发展的困境。

目前世界产业发展进入了信息技术和制造业深度融合的阶段,“再工业化”和“制造业回归”战略被各发达国家及地区先后采用。美国出台《先进制造业国家战略计划》,德国推出了《“工业4.0”战略》,欧盟国家提出了到2020年工业占GDP比重达到20%的“再制造化”目标。推进产业结构调整优化也成为中国进入新常态下经济转型的主要目标之一。产业结构的加速升级是我国经济增长的新趋势,也是进入“新常态”的重要影响因素,应根据这一发展调整和改善我们的宏观调控和管理(刘伟,2015)。产业结构的优化升级能够带来供给体系质量和效率的提升,形成经济增长的新动能。

新常态下东北地区产业结构调整优化依赖于供给侧结构性改革,2016年12月中央经济工作会议对推进结构性改革进行了重点部署,会议强调推进供给侧结构性改革,适应和引领经济发展新常态的重大创新,需要通过供给侧结构性改革调整优化产业结构,培育国际竞争新优势。徐礼伯、钞小静、苏德金(2016)提出供给侧结构性改革应围绕构建微观动力机制、转变政府职能建设新型“强”政府、化解产能过剩尤其是“隐性”过剩等方面展开,同时要做好需求端的协同,优化需求结构尤其是“三驾马车”自身内部的结构,将有利于内生地促进产业结构转型升级。贾康(2016)认为应以有效制度供给支持结构优化,激活全要素生产率。推进供给侧结构性改革,能够推进整个产业结构的变革和升级,我们必须在供给端通过矫正要素配置、调整各类扭曲的政策和制度安排,鼓励技术进步来培育新的经济增长点,发展现代农业,推进传统装备制造业走向高端化,大力发展服务业,实现东北地区产业结构的优化升级。

二、供给侧结构性改革与产业结构调整的逻辑分析

产业结构也是供给结构,所谓“供给侧结构性改革”,就是通过在供给端发力来解放和发展生产力推进产业结构调整,矫正要素配置扭曲,扩大有效供给,化解过剩产能,将发展方向转向新兴领域,创造新的经济增长点。这种改革具有复杂性、长期性等特点,更注重生产效率的持续增长和经济的长期持续平衡。供给侧结构性改革从以下几个角度来推进产业结构的优化升级:

(一)要素禀赋角度

供给因素的数量和质量是影响产业结构高度化的根本因素。劳动力的数量和质量是决定产业结构升级的重要因素,随着人口老龄化的加剧,我国劳动供需矛盾日趋突出,2015年劳动力规模由2012年的9.37亿降至9.11亿人,这是中国劳动人口连续四年呈现绝对值下降,人口红利消失成为趋势,这将造成劳动力成本上升,以原材料和劳动力为生产要素的劳动密集型行业利润将会大幅度减少。另外,低质量的劳动力也不利于产业结构的优化升级,高质量的劳动力可以发展技术密集型产业,促进新兴产业的发展。在我国东北地区,大量人才外流,新兴行业、高端制造业所需的高素质劳动力短缺,通过供给侧结构性改革改善要素结构性矛盾,具体来说,就是在要素投入上,加大培育人力资本,通过培训提高劳动者技能,实现劳动力素质提高与产业结构升级相匹配,促进劳动力合理配置,形成新的人口红利。新的人口红利应该建立在提高劳动力质量的基础上,这将加快产业升级,加快向新兴产业和高端制造业发展步伐。另外,在政府公共服务供给方面面临需求快速增长而供给总量不足和供给分布不均的问题。从政府角度来讲,需要不断增加公共产品,做好公共服务,提高公共服务供给体系的质量和效率,也是增强经济发展新动能的有效途径,这将助力产业结构调整,实现经济快速发展。

(二)制度创新角度

实现体制机制创新是我国产业结构升级的根本保障,制度创新是供给侧结构性改革的核心。推进产业结构优化升级,就必须对当前不适应生产力发展的生产关系进行调整,对社会运行的不适应生产力发展的具体制度进行重新安排。制度的供给者是政府,要深化改革,建立政府“理性主导机制”并与市场机制叠加(贾康,苏京春,2015)使市场在资源配合中起决定性作用,逐步完善现代市场体系,在完善市场制度下功能性产业政策推进产业结构不断优化升级。东北地区作为老工业基地,产业政策存在过多干预市场微观主体、以政府选择代替市场机制的作用,进而降低市场主体的活力和整个行业的效率。创新制度供给,就是推进市场化改革,使市场对资源的配置起决定性作用,将政府功能定位于制订好法律、法规、标准和政策,为企业和社会提供良好的制度和政策环境,企业是产业转型升级的主体,政府要减少行政干预,改善企业经营环境,增强企业创新能力,从而提高供给侧的质量与效率,为产业转型与优化升级创造良好的社会环境。

(三)技术创新角度

技术创新是推进产业结构优化的原动力,随着中国经济进入新常态,传统劳动力和原材料低成本优势逐渐消失,大量投入资源和加大环境成本的经济发展方式难以为继,必须通过创新和集约化生产,提升要素投入利用效率,实现产业绿色与创新发展,促使要素向新兴产业转移,创造新的需求,促使产业结构优化升级。一方面坚持制造业强国战略,特别是在信息技术和制造业深度融合的大前提下,推进先进装备制造业的发展,另一方面,发展战略性新兴产业和生产性服务业,加快发展现代化大农业,替代传统产业。我国东北地区服务业发展水平不高,难以适应整个地区产业的升级发展需要,互联网能够发挥巨大作用,应充分利用“互联网+”,发展新兴服务业和高端服务业,推动服务业和信息产业的融合,依托实体经济发展电子商务、供应链物流、互联网金融等新兴业态。

(四)产品供给角度

去产能是供给侧结构性改革的重中之重,供给侧结构性改革就是要淘汰过剩产能、清除产业结构调整升级障碍。东北地区是我国重要的重工业和能源产业基地,九大产能过剩行业中很多都是东北地区的传统优势产业,工业领域产能过剩、产品供需错配问题日益严重,例如沈阳机床作为全世界最大的金属切削机床生产商,但产品仍然是中低档数控机床。同时,东北地区“中端消费”产品仍然供过于求。尤其是在消费品工业领域,对经济发展几乎没有贡献,在我国经济进入新常态和东北经济下行趋势严重背景下,通过去产能、补短板一方面可以促进东北地区加快产业结构调整步伐,另一方面通过推进结构性改革,重组产能过剩行业,清理处置“僵尸企业”,同时引导和发展满足消费需求的新兴产业,大力发展生产性服务业,推动产业结构优化升级。

三、当前东北地区产业结构现状与问题分析

从2003年中央实施东北振兴战略以来,东北地区无论是经济总量、企业技术水平、群众生活水平,还是抗风险能力大大提升,以国企改革为重点的体制机制创新取得了积极进展,经济恢复了良好的增长趋势,但是中国经济进入新常态后,东北经济首先下滑。2014年,东北三省整体经济增速不到6%,低于7.4%的全国水平,经济增速下滑、产能过剩、结构性矛盾突出等问题制约着东北地区产业结构的优化与升级。

(一)东北地区产业结构单一

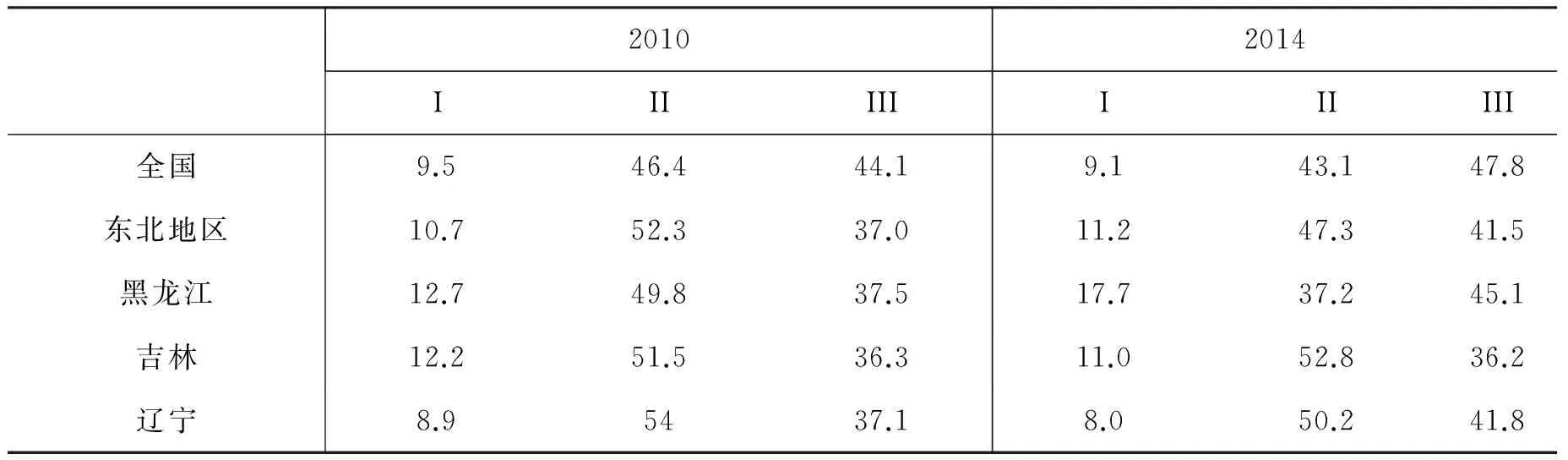

东北地区第二产业主要发展重化工业、装备制造业等传统资源型、能源型产业,传统产业升级逐渐被替代,产业优势在减弱,而新兴产业发展无法跟上产业结构调整升级的需要,主要依靠工业投资和房地产投资拉动经济增长方式,使东北形成以重工业、能源型为主的单一的产业结构。除黑龙江外,辽宁、吉林第二产业比重仍占主导地位,第三产业对经济贡献低于全国水平,而很多高新技术企业,高端服务业集中在第三产业,另一方面,东北地区工业总产值中重工业占比偏高。据统计,2014年东北重工业占比仍维持在78%,高于全国不到70%的平均水平,尤其是黑龙江和辽宁省重工业占比分别高达80%和79%,且多集中在水泥、煤炭、石油等产能过剩行业,产品结构、产业结构偏重重化工、能源、原材料,长期依靠投资规模扩张和固定在加工制造环节造成的产能过剩问题突出,同时在第三产业内部,由于受到一般消费品市场饱和的影响,造成为工业品提供服务的第三产业部门比重大,为居民消费和社会事务服务的比重小,传统服务业、新兴服务业依然短缺,这就提出了优化产业体系问题。

表1 2010-2014年东北地区三次产业构成产值变动趋势 单位:%

20102014IIIIIIIIIIII全国9.546.444.19.143.147.8东北地区10.752.337.011.247.341.5黑龙江12.749.837.517.737.245.1吉林12.251.536.311.052.836.2辽宁8.95437.18.050.241.8

数据来源:根据2010年与2014年《黑龙江统计年鉴》、《吉林省统计年鉴》、《辽宁统计年鉴》整理

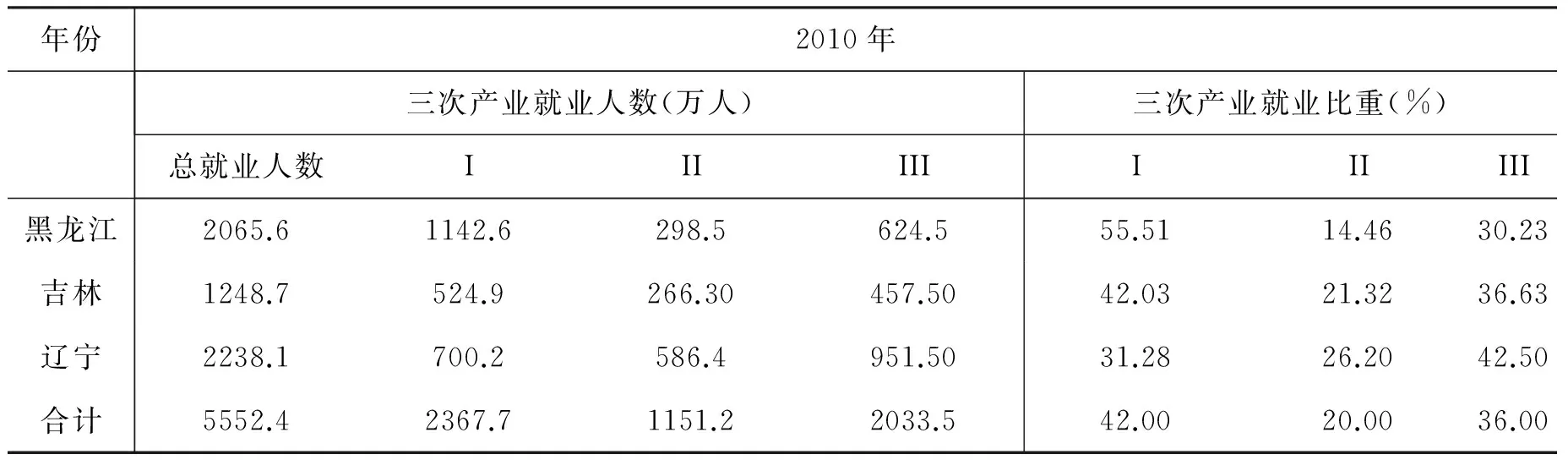

表2 2010年东北地区三次产业就业人数及组成结构

数据来源:和讯网-地方宏观数据整理

(二)东北地区产业结构与就业结构严重偏离

东北地区的就业结构是第一产业比重大于第三产业(辽宁省除外),第三产业大于第二产业,这与产值结构第二产业比重大于第三产业,第三产业大于第二产业相偏离,第二产业占了总产值的50.2%。只吸收20%的就业,难以吸收第一产业剩余劳动力,第二产业发展可以吸纳劳动力,可随着产业技术进步,淘汰落后产能会在短期内造成失业增加,第三产业发展空间大,需要较多的劳动力资源,但东北地区第三产业仅吸收了36%的劳动力。这说明东北地区产值结构与就业结构之间不对称,劳动力在产业间的配置难以适应产业结构优化升级的需要。

(三)东北地区产业结构优化受制于所有制结构单一

企业是产业结构调整的主体,在东北经济格局中,主要以央企、国企为主,政府振兴老工业基地的措施主要是投资国企,进行“战略重组”后,进一步扭曲了所有制结构,技术创新是产业结构优化的核心动力,东北地区产业创新动力不足的。主要原因是受计划经济影响、体制机制僵化的影响,大多数国企建立的现代企业制度极不规范,国企改革流于形式,分配上的“大锅饭”依然存在,尚未形成公平的市场竞争环境,造成东北出现大量高素质劳动力外流现象,民间投资是稳定中长期投资的主要来源,东北国有企业凭借其垄断地位和与民企民资争夺市场,民间资本投资的积极性和主动性相对较弱,难以适应东北地区产业结构调整的需要。

(四)企业在国际分工中多处于价值链低端

世界产业的发展逐渐走向信息技术和制造业深度融合、生产模式、供应链创新以及发展新兴产业的阶段。相比之下,东北地区仍以传统产业为主,新兴产业比重较小,企业设备老旧,创新动力不足,虽然东北地区重大技术装备制造的大企业优势明显,但是进行专业化和精细化生产的中小企业不发达,没有形成大企业带动、中小企业配套的产业组织结构,企业间、区域间、产业内一体化程度低,且产品多以低端和中低端产品为主,目前市场趋于饱和,缺乏竞争力,很多高端技术方面的产品仍需要从国外进口,且东北地区产业技术进步水平较慢,无法满足日益升级的消费需求。从全球生产供应链布局来看,许多发展中国家制造企业产品生产线和产业链延伸不足,只是构成跨国公司运营过程中相对比较封闭、单一的环节。从长期来看,我国东北地区面临着发达国家技术锁定、市场锁定的多重压力,非常不利于出口产品技术结构和产业结构的优化升级。

四、基于供给侧结构性改革的东北地区产业结构优化升级

新常态下,实现东北地区新一轮振兴必须推进东北地区产业结构调整优化,这需要破除旧的产业发展瓶颈制约,加快形成增长新动能。以供给侧结构性改革推进东北地区产业结构调整,其目的就是从供给端出发,提升要素使用效率,优化原始发展动力,进而推动东北地区产业结构的优化升级。

(一)改善劳动力有效供给,进一步优化产业结构中的就业结构

东北地区产业结构不对称,非农产业就业比重偏低,劳动力供给与企业需求存在偏差,在高端制造业表现尤为明显,没有丰富的劳动力资源的持续供给,无论是消费还是投资都是无法持续的。改善劳动力有效供给,就是通过提高劳动力参与率和劳动者素质来优化劳动力在产业间配置,促进产业结构优化。一是放宽多种用工制度,有效改善劳动力供给的问题。对于那些劳动者流动率比较大的一些行业应该实施多种形态的用工方式,应大力发展新兴业态和新型消费产业,创造更多的就业岗位。二是加快东北地区城镇化步伐,创新人口户籍登记制度,消除对劳动力合理流动的束缚,促进农村剩余劳动力向二、三产业转移。三是加大对人力资本的投资,提高劳动力质量,从根本上提高复杂劳动的有效供给。注重培养与产业结构升级相匹配的紧缺人才,加大职业教育和职业技能培训,大力培养技能型专业人才,以更好地支撑产业结构调整。

(二)大力实施创新驱动战略,推进传统装备制造业向产业链高端迈进

东北地区拥有装备制造业、石油、化工等传统优势产业,基础较好,为适应产业发展趋势,在国际竞争中掌握主动权,要用现代科学技术对这些优势产业进行改造提升,使其从过去单一提供产品向提供多种增值服务转变,提高产品的附加值,向价值链高端迈进。可以从以下几个方面着手:一是深入推进“中国制造+互联网”,实现传统制造业与信息技术的深度融合,实现重大技术改造升级,促进制造业智能化。二是推进制造业产品的供给结构改革,鼓励企业开展私人定制,按照顾客的个性化需求进行生产,提高企业的供应、生产、配送管理水平,提升企业的竞争能力。三是构建产学研用结合体系,跟踪产业发展方向。东北地区人力资源丰富,应鼓励人才流动,产学研相结合,加强对企业科技研发的投入以培养更多的人才为高端产业服务。四是跟踪国际最新技术和产品,大力发展跨境电商服务和各类服务平台,提升产业服务端的竞争水平。同时,加强节能管理和成本管理,学习、引进、消化国际先进的生产组织经验和经营管理经验,并在行业内全面推广,确保先进技术和设备取得显著经济效益。

(三)大力发展现代服务业,培养新的消费增长点

从产品供给来看,东北地区在煤炭、钢铁、水泥等行业存在产能过剩,而在信息服务、法律和现代物流等高端的生产性服务业方面有较大发展空间。大力发展生产性服务业,能够在产业结构调整升级方面发挥重要作用,从劳动力流向来看,大力发展生产性服务业又可以有效地实现劳动力的跨部门流动,促进劳动力资源合理流动。从产业链的角度来看,产品附加值最高的集中在曲线两端——设计、品牌营销以及售后服务上,属于生产性服务业的范畴,而曲线底部的制造环节附加值最低。大力发展生产性服务业,能够推进工业与生产性服务业融合发展,向“微笑曲线”两端延伸,推动产业结构调整。适度将资源配置向供给侧大物流、信息及金融服务等领域倾斜,通过市场供求规律,逐步推进实体经济产业结构调整升级,适应新经济发展需求。同时,随着“一带一路”建设,东北地区企业一定要抓住机遇,通过与东道方的合资、合作来拓展更大的市场空间,大力发展生产性服务外包,承包境外大型工程技术项目等,加快发展旅游、养老、健康、文体和休闲产业,带动产业结构转型升级。

(四)创新制度供给,积极推进市场化改革

行政权力的过度介入是东北地区经济发展面临体制机制矛盾的表现,从制度供给的角度,解决所有制结构单一的根本办法在于深化体制机制改革。当前,东北地区国企庞大,效益不佳,投资动能缺失,民营企业发展不充分,而企业又是市场的主体,结合当前企业的实际情况,应从以下几个方面着手,切实为企业放权、减负,激发企业家才能,使企业真正成为产业结构调整的主导力量:一是规范政府的职能边界,推行“政府权力清单制度”,避免公权力的肆意妄为,政府与市场职责明确,进一步简政放权,降低行业进入门槛、减少企业的准入控制,以此最大程度地减少社会交易成本,为企业创造良好的经营环境。二是国有企业是东北地区重要的市场主体,发挥着重要作用,应进一步深化国有企业改革,把国有企业做强做优,同时推进混合所有制改革,建立现代企业制度,积极探索更具活力的市场机制。民营企业应合理有效地利用政府的各项优惠政策,紧跟产业结构调整大潮。国有企业和民营企业都要实施创新驱动战略,加大技术更新改造力度,注重品牌建设,提高企业原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力;切实推动管理创新,注重管理理念、发展战略、组织机构、人力资源、企业文化的创新,增强企业可持续发展的能力。

[1] 陈 龙.供给侧结构性改革:宏观背景、理论基础与实施路径[J].河北经贸大学学报,2016,(5):18-22.

[2]林卫斌,苏 剑.供给侧改革的性质及其实现方式[J]. 价格理论与实践,2016,(1):16-20.

[3]徐礼伯,钞小静,苏德金.新常态下的供给侧改革与中国产业结构升级——基于钻石理论的视角[J].江海学刊,2016,(4):78-85.

[4]贾 康.中国供给侧结构性改革中创新制度供给的思考[J].区域经济评论,2016,(3):5-7.

[5]孙明慧.东北地区传统优势产业转型的对策思考[J].前沿,2016,(4):64-69.

[责任编辑:姜 野]

Using the Supply-side Structural Reform to PromoteIndustrial Structure Adjustment in the Northeast

GUO Zhen, LIU Xiao-juan

(Harbin University of Commerce,School of Economics, Harbin 150028,China)

Onefoldtraditional industrial structure and ownership structure,the lower high-end manufacturing market share,laggingserves estate development,andout-of-balanceallocation of production factors and others, lead toa slow pace ofthe adjustment of industrial structure, and thus hinderthe industrial upgrading andeconomic sustainable developmentin northeastChina, and adjusting and optimizing industrial structure should break down the old industrial developmentbottleneck by structural adjustment in a way with supply-side reform. This paper researches the logical relationship between the supply-side structural reformand the adjustment of industrial structure, and analyses the existing situation and problems of industrial structure in northeast China,and proposes that improve the workforce's effective supply, implement the innovation-driven strategy, develop modern service industry, the institutional supplyinnovatesbased on the supply side structural reform, to promote the optimization and upgradingofthe industrial structure in northeast China

Northeast Region of China; supply-side structural reform; industrial structural adjustment;industrial structuralUpgrading

2015-11-29

国家教育部人文社科项目“四化”同步推进东北地区产业结构优化和转型升级的联动效应研究(13YJA90028)

郭 振(1954-),男,黑龙江哈尔滨人,教授,博士生导师,从事产业经济研究;刘晓娟(1991-),女,产业经济学硕士研究生,从事产业经济研究。

F062.9;F127

A

1671-7112(2017)01-0094-06