西藏旅游目的地定位问题探讨※

2017-01-18贠聿薇

贠聿薇 刘 林 李 凝

(1.广东工贸职业技术学院,广东 广州 510510;2.西藏圣地国际旅行社,西藏 拉萨 850000;3.西藏圣洁导游服务中心,西藏 拉萨 850000;4.西藏日喀则国际旅行社,西藏 拉萨 850000)

西藏旅游目的地定位问题探讨※

贠聿薇1,2刘 林3李 凝4

(1.广东工贸职业技术学院,广东 广州 510510;2.西藏圣地国际旅行社,西藏 拉萨 850000;3.西藏圣洁导游服务中心,西藏 拉萨 850000;4.西藏日喀则国际旅行社,西藏 拉萨 850000)

在访谈的基础上,从西藏旅游行业所具备的先天条件,资源环境承载力,以及对进藏旅游者身体条件的客观要求等方面就西藏旅游目的地定位提出自己的思考:西藏旅游不能搞成大众化旅游,应定位为中高端游,精品游,特色游;进藏旅游要合理引导,适度控制,同等经济效益下,更倾向于质的增长,不盲目追求量的增长。

西藏旅游;目的地定位;可持续发展

“定位”是市场营销工作者用以在目标市场的心目中塑造产品、品牌或组织的形象或个性(identity)的营销技术[1]。而在当今世界上享有“目的地博士”之雅号的著名学者斯坦利·帕洛格(Stanley Plog)将其界定为:定位(Positioning)就是确定某一产品或服务的重要品质,从而能够以有意义的方式向消费者展现其有别于竞争产品或服务的特色(内含利益)。定位不仅仅是营销活动的基础,甚至可以说贯穿产品设计,生产,营销等一系列活动[2-6]。

学界在旅游市场营销中对于定位的讨论大多集中在目标市场研究和目的地形象研究两方面。笔者作为国家旅游局第十三批援藏导游,通过自己一线工作所获取的素材,以目标市场研究为重点对西藏旅游目的地定位中存在的掣肘当地旅游业可持续发展的一些问题进行探讨。

1 研究方法

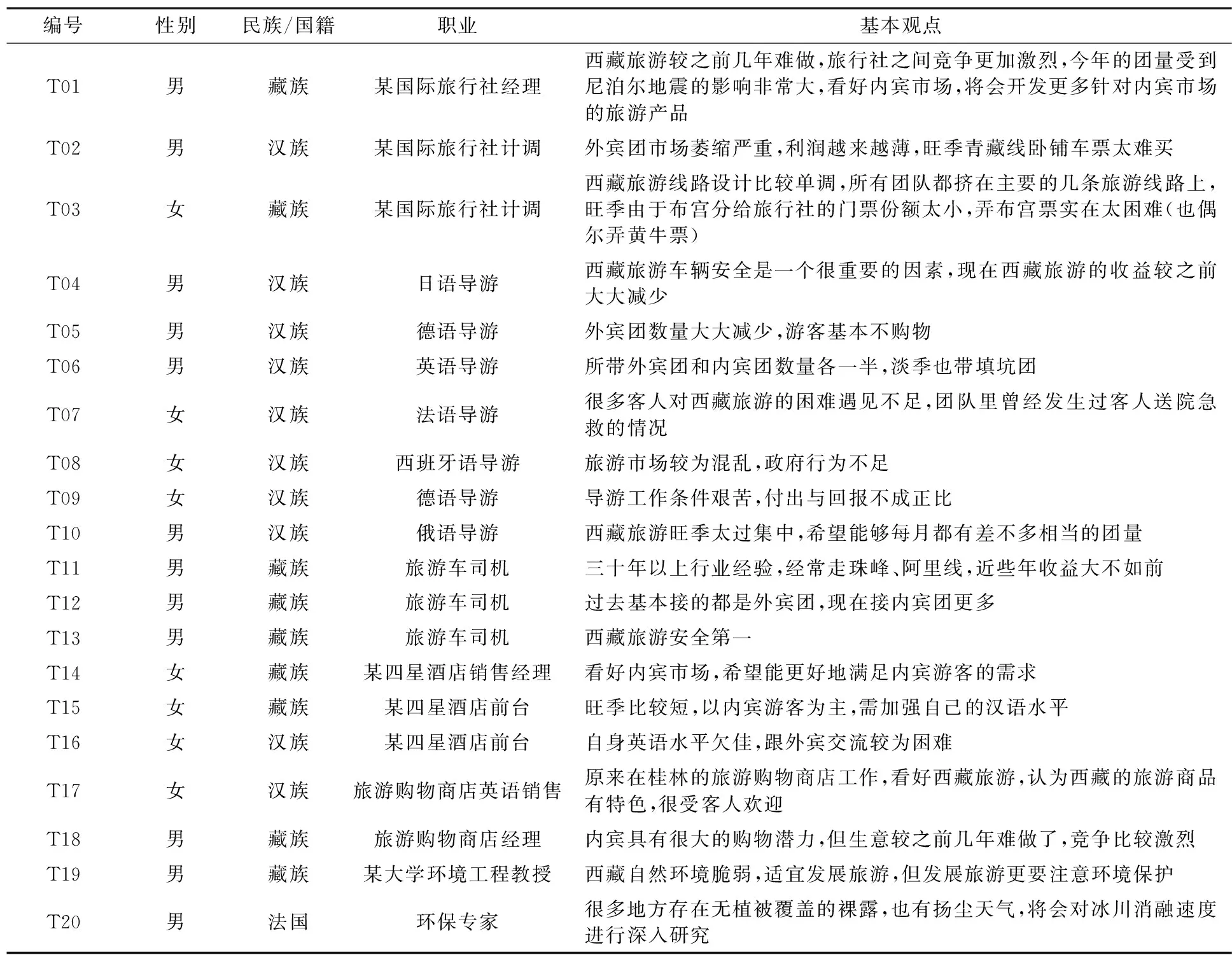

由于三位研究者具有西藏旅游行业较长时间的从业经验,对西藏旅游业基本状况有较为深入的了解,为使研究的问题能得到更好的挖掘,此次研究采用深度访谈法,选取日常工作中接触的中外游客(20名),旅行社从业人员(旅行社经理1名,计调2名,导游7名),旅游车司机(3名),旅游饭店从业人员(销售经理1名,前台工作人员2名),旅游购物商店从业人员(2名),环保专家(2名),共40名访谈对象,具体访谈内容见表1、表2。每名访谈对象的访谈时间一般不少于30分钟,对每位访谈对象所谈论内容的核心点进行记录,采用定性分析法进行归纳整理,罗列出与本次研究具有相关性的内容,和具有特色的个人观点。就其中重复率高的问题进行深入分析,同时借鉴国外在旅游发展中的经验,提出建议。

表1 访谈对象基本信息表I(游客)

表2 访谈对象基本信息表II(业内人士)

2 西藏旅游目的地定位现状分析

西班牙学者Martina G Gallarza, Irene Gil Saura, Haydée Calderón García提出市场上存在着寻求不同利益的若干个游客细分群体,但定位和营销的关注点应是提供与其中一个最重要细分市场利益相匹配的独特利益,以免在正确的市场上促销错误,浪费营销资源而无效果[7]。强调了目标市场研究在目的地定位中的重要性。高静,章刚勇目的地定位模式概括为:首先需要分析目的地品质,并结合竞争目的地情况找出其中的特色品质,然后结合目标市场需求和兴趣找出其中的决定性特质,以其为基础去设计目的地定位[8]。要分析西藏旅游目的地定位,其自身资源品质和竞争目的地就是两个绕不开的环节。

2.1 西藏旅游目的地资源分析

西藏被称为“世界屋脊”,又有“雪域圣地”之称,拥有包括高山雪峰、水城景观、印度洋季风气候区、高原内陆大草原等高品质自然旅游资源。

西藏拥有众多的历史和文化遗迹,包括古王朝文化和藏传佛教文化。

作为世界第三极,西藏自身丰富而优质的资源品质使其在发展旅游方面具有得天独厚的优势。

2.2 西藏旅游竞争目的地分析

由于西藏特殊的自然地理条件(世界第三极),独具特色的民族文化,在全国范围内,虽然四川、云南、甘肃、青海等四省藏区与西藏自治区在资源条件方面具有某些同质性,但对西藏这个世界级旅游目的地基本构不成竞争,在世界范围内很难找到与其相类似的旅游目的地。

2.3 西藏旅游目的地目标市场分析

西藏虽然一直是世界热点旅游目的地,但其旅游研究在指导旅游开发的过程中却存在一定的滞后性。特别是在市场细分方面,基本只采用最为传统的人口地理特征,缺乏更多的诸如消费者行为和心理等方面的考量。而在最终目标市场的选择上,基本上是所有市场都做,缺乏对不同市场的细致研究,没有针对每个细分市场需求的特色产品,对所有游客都提供基本相同的旅游线路和内容。5天以内的安排拉萨市内、羊湖和纳木错,七八天的可以走拉萨市内、日喀则、林芝,时间再多的可以加珠峰大本营(4天往返),甚至可以再加阿里小环线(10天左右往返)……缺乏市场细分和目标市场选择的后遗症随之而来,而且愈演愈烈,已威胁到西藏旅游的可持续发展。

2.3.1 旅游市场恶性竞争不断

旅游从业者对目标市场研究不够透彻,在市场开发上较为盲目,针对国内外客源市场的营销很少。换句话说就是对客源市场的主动出击基本没有,除了对传统营销渠道的维护外,开发新的客源市场十分困难。这就造成僧多粥少的现象。此外,由于西藏旅游受自然和政治等因素的影响较大,客源市场的稳定性也较差,例如:2015年受尼泊尔地震和西藏自治区成立50周年大庆的影响,西藏的国际游客量锐减。最终的结果就是旅行社在团费上的恶性竞争,填坑团屡见不鲜(特别是在内宾团方面),过多的购物导致游客对整个游程印象不佳,甚至使整个西藏旅游的形象在游客的心目中大打折扣。

2.3.2 资源环境承载力濒于崩溃

旅游资源是一切旅游开发的基础,由于其非可再生的特点,应遵循先保护后开发的原则,在不损伤其原有品质的基础上再进行旅游开发,发展经济,带动当地老百姓就业。旅游资源开发前一定要进行人文、环境等方面的评估,宁可不开发,也不要让优美的自然风光和悠久的历史人文遗产消失在我们的视野里,旅游开发须具有人文关怀精神[9-12]。

鉴于西藏脆弱的自然环境,在发展旅游业的同时,更加需要考虑资源环境承载力。目前,由于缺乏目标市场的深度开发,西藏旅游每年都会在6-9月井喷,而游客又大量集中于主要的几条线路,造成资源环境承载力几近崩溃[13]。以旺季的布达拉宫为例,作为举世瞩目的世界文化遗产,对于它的保护是有各种限制条件的,旺季布达拉宫需要游客用身份证或护照提前预约门票,而团队对宫殿内部的参观也严格限制在1个小时以内,所有这些限制游客流量的措施都是基于对世界文化遗产的保护。即便如此,旺季布宫里的游客流量也远远超过了遗产本身的承载力,而布宫外面等待参观的游客即使排几天队也很难拿到预约票。又比如林芝的雅鲁藏布江大峡谷一日游,同样也遭遇资源环境承载力危机。旺季由于旅游车众多,原本从八一镇到大峡谷景区约3小时的车程拉长到6~7个小时,景区里也人满为患。游客丢弃的大量垃圾无法及时处理,使洁净的自然环境遭遇了巨大的污染。

2.3.3 游客缺乏对西藏旅游的风险认知

西藏平均海拔在4 000m左右,高原缺氧,再加上旅游景点相互之间相隔甚远,路况较差(例如:318国道通麦天险段),造成西藏旅游的风险系数较高。由于缺乏有效的目标市场研究,西藏旅游目前处于大众化旅游,而游客在上高原前又基本不进行身体检查,不做预防性措施,很多不具备高原旅游身体条件的游客也来西藏旅游,导游在带团过程中遇到的脑水肿,肺水肿游客屡见不鲜,甚至也出现过游客死亡的现象。

3 结论

基于以上问题的分析,笔者认为西藏旅游不能搞成大众化旅游,应定位为中高端游、精品游、特色游。这样首先有利于旅游市场的健康和可持续发展。由于西藏旅游发展起步较晚,除少数旅游企业具有较强实力外,绝大多数旅游企业实力都比较薄弱,缺乏资金、人才、渠道[14-15]。因此,有必要集中力量深入挖掘一到两个细分市场,把它们做精做细。其次,可避免大量游客涌入造成的资源环境承载力危机,进一步保护旅游业赖以存在和发展的先天资源条件。再次,旅游企业也可以把更多的注意力放在确保游客安全,提供优质服务,提高游客体验度上。同时,进藏旅游要合理引导,适度控制,同等经济效益下,更倾向于质的增长,不盲目追求量的增长,以确保其可持续发展。

[1]Jack Trout, Steve Rivkin.Repositioning: Marketing in an Era of Competition, Change and Crisis[M].USA:The McGraw-Hill Companies, 2010 :10-12.

[2]李天元.旅游目的地定位研究中的几个理论问题[J].旅游科学,2007, 21(4):1-7.

[3]唐娟.关于旅游目的地定位的若干思考[J].桂林旅游专科学校学报, 2007, 18(3):338-340.

[4]曲颖,李天元.国外旅游目的地定位研究文献综述[J].旅游学刊, 2011, 26(2):41-49.

[5]曲颖,李天元.旅游目的地定位战略开发工作几个重要相关问题的探讨[J].旅游论坛, 2011, 4(3):41-44.

[6]Steve Pike.Destination image analysis—a review of 142 papers from 1973 to 2000[J].Tourism Management, 2002, 23(5):541-549.

[7]Martina G. Gallarza, Irene Gil Saura, Haydée Calderón García. Destination image towards a conceptual framework[J].Annals of Tourism Research, 2002, 29(1):56-78.

[8]高静,章勇刚.基于目标市场的旅游目的地定位模式研究[J].旅游论坛, 2009, 2(3):433-438.

[9]Asunciòn Beerli,Josefa Martín.Factors influencing destination image[J].Annals of Tourism Research, 2004, 31(3):657-681.

[10]Dimitrios Buhalis.Marketing the competitive destination of the future[J].Tourism Management, 2000, 21(1):97-116.

[11]Mohammad Reza Jalilvand, Neda Samiei, Behrooz Dini, Parisa Yaghoubi Manzari.Examining the structural relationships of electronic word of mouth, destination image, tourist attitude toward destination and travel intention: An integrated approach[J].Journal of Destination Marketing & Management, 2012, 1(1-2):134-143.

[12]Peter Murphy, Mark P Pritchard, Brock Smith.The destination product and its impact on traveller perceptions[J].Tourism Management, 2000, 21(1):43-52.

[13]耿香玲.西藏旅游发展中的负外部效应及其内化研究[J].西藏大学学报(社会科学版), 2012, 27(1):13-18.

[14]王亚欣,曹利平.论西藏旅游产品的深度开发[J].地理与地理信息科学, 2009, 25(2):109-112.

[15]陈通,章奇志,吴延兵.基于比较优势的西藏旅游经济发展研究[J].西北农林科技大学学报(社会科学版), 2005, 5(1):37-41.

On Positioning of Tibet as a Tourism Destination

YUN Yuwei1,2LIU Lin3LI Ning4

(1.Guangdong Polytechnic of Industry and Commerce, Guangzhou 510510, Guangdong, China; 2.Shengdi International Travel Agency Tibet, Lhasa 850000, Tibet, China; 3.Shengjie Tour Guide Service Center Tibet, Lhasa 850000, Tibet, China; 4. CITS Shigatse Tibet, Lhasa 850000, Tibet, China)

Tibet is a beautiful place with abundant natural resources and unique cultural tourism resources. In the sixth Central Forum on Work in Tibet it was decided that Tibet should become an important world-class tourism destination. Thus it is even more necessary to examine the existing problems and find out ways of improvement in the development of the tourism industry in Tibet. This paper discusses tourism destination positioning from the perspective of natural conditions, resource and environmental capacity, and requirement for physical condition of tourists before suggesting that tourism in Tibet should be positioned as middle and high end tour, boutique tour and characteristic tour, that the tourism industry in Tibet should develop with reasonable guidance and appropriate control, and that qualitative growth should be preferred.

tourism in Tibet; destination positioning; sustainable development

本文为教育部人文社会科学基金项目“基于情绪感染的网络虚拟体验对旅游意向的作用过程”的成果之一,项目编号:15YJC630161。

贠聿薇(1982—),女,陕西西安人,旅游管理硕士,广东工贸职业技术学院讲师,西藏圣地国际旅行社导游,国家旅游局第十三批(2015年)援藏法语导游,主要从事文化遗产保护与旅游开发研究。 刘林(1972—),男,辽宁大连人,西藏圣洁导游服务中心高级导游,国家旅游局第十批(2012年),十二批(2014年),十三批(2015年)援藏日语导游。 李凝(1989—),男,陕西西安人,西藏日喀则国际旅行社导游,国家旅游局第十三批(2015年)援藏德语导游。

F590.2

A

2095-7211(2017)01-0053-04