基于DEMATEL和前景理论的高校教师岗位胜任能力研究

2017-01-13韩玮杨林伟刘村民桑丽君

韩玮+杨林伟+刘村民+桑丽君

摘 要:现有高校教师绩效评价体系中存在流于形式、片面粗放的问题,而此前研究多以结果导向角度探讨绩效指标设置,较少从绩效驱动因素视角探讨绩效考评。本文吸纳岗位胜任能力和前景理论的核心思想,提出了一种全新的考虑高校教师岗位胜任能力及其内在联系的绩效评价思路,从教师岗位胜任能力视角提出绩效评价指标,引导教师关注绩效驱动因素;应用DEMATEL方法确定因素内在关联结构及权重,从而找出关键能力指标;依据前景理论对教师绩效水平的前景价值进行计算,充分反映决策者的评价偏好,并对高校教师岗位胜任能力应用于绩效评价过程提出对策建议。

关键词:DEMATEL;前景理论;绩效评价;岗位胜任能力;高校教师

中图分类号:N94文献标志码:A 文章编号:1671-1254(2016)06-0086-09

Abstract:The existing performance evaluation system of university teachers has such deficiencies as mere formality and impreciseness. Former research mainly focused on the setting of performance indicator based on result oriented viewpoint, but seldom on performance evaluation from the viewpoint of performance driving factors. Therefore, this paper embarks the core idea from the theory of Position Competency and Prospect Theory, and then proposes a brand-new method of performance evaluation considering university teachers position competency and the internal connections within them. The paper raises performance evaluation factors from the perspective of university teachers position competency, which can draw teachers attentions to the performance driving factors. The DEMATEL method can be used to determine the weights of position competence factors in performance evaluation system to find the key competency factors. Then it calculates the prospect value on each teachers performance level based on the prospect theory to show the decision-makers evaluation preference. Finally, the paper puts forward some advice on the progress of applying university teachers position competency to performance evaluation.

Keywords:decision making trial evaluation laboratory (DEMATEL); prospect theory; performance evaluation; position competency; university faculties

一、问题的提出

随着我国高等教育的改革和发展,高校逐步由规模建设向内涵建设转型。教师作为高校教学活动的具体参与者,其绩效评价既是高校教学管理的重要组成部分,又是提高办学水平和质量的关键[1]。现有高校的绩效评价往往以教学、科研、社会服务等结果性指标进行考核,而较少探讨什么样的能力和特质能带来符合组织目标的卓越绩效行为。岗位胜任能力是指高校教师能够富有成效地完成教学目标要求所需具备特质群,是推动教学科研绩效水平提升的重要驱动因素。近年来,涌现了一系列高校教师胜任能力研究的成果,然而从岗位胜任能力的视角研究高校教师绩效评价的文献还相对较少。

本文从高校教师的岗位胜任能力出发,采用DEMATEL方法,探讨影响高校教师业绩的岗位胜任能力要素关联关系,将不同情境下高校对教师的要求纳入绩效管理目标,吸纳前景理论的思想对高校教师业绩进行评价,并通过某应用型本科院校的教师业绩评价实例,说明了模型的有效性和可行性。

二、文献综述

(一) 高校教师绩效管理

全面提高高等教育办学质量,提高人才培养、科学研究和社会服务的整体水平,离不开高素质的教师队伍,绩效评价则是确保教师认真履行职责、积极开展工作的重要环节;然而,现阶段高校在教师业绩评价工作中存在年度考核流于形式、科研考核追求数量、教学考核片面粗放等问题[2]。为此,学术界也涌现了一批高校教师业绩评价方面的研究成果。唐莉引入战略地图、平衡计分卡、关键绩效指标方法,构建基于战略的高校教师绩效评价体系,将高校的发展战略与教师的个体发展联系起来[3];韩明采用关联矩阵分析方法,结合我国高校现状构建了高校教师教研业绩的评价指标体系[4];周刚,李小巍在专家访谈和问卷调查的基础上,应用PSO-AHP方法进行数据处理,建立了科学的绩效评估模型[5];张玲等从薪酬量化的视角,构建了高校教师工作绩效评价体系[6]。可以看出,现有研究大多是针对教学业绩或科研业绩,提出相应的评价指标体系,从指标设置的性质来看,以关注结果的指标为主,驱动因素类的指标较少涉及,而从高校教师岗位胜任能力出发的业绩评价体系的研究则相对较少。

(二) 高校教师岗位胜任能力

岗位胜任能力理论是20世纪70年代美国著名心理学家Mcclelland提出的企业绩效管理基础理论之一。该理论指出,岗位胜任能力是从根本上影响工作绩效的个人特征,即绩效优异者脱颖而出的潜在的、深层次特征[7]。我国高校教师岗位胜任能力始于对教育管理者的研究,进而逐步向教师胜任能力研究发展[8-17]。邢强,孟卫青认为,高校教师的岗位胜任能力是指其所具有的、与实施成功教学有关的一种专业知识、技能和价值观[8];王昱、姚蓉、汤舒俊、谢晔、方向阳、许国安等人分别采用行为事件访谈法、问卷调查法、统计法、文献法,研究了高校教师通用性胜任能力模型、民办高校、研究性大学、高职院校等不同类型和层次高校的教师胜任力模型[9-14]。对上述研究内容进行分析和归纳可以发现,高校教师岗位胜任能力主要集中体现在个性特征、教学水平、科研能力、专业技能、人际沟通、职业素质、工作态度等方面,且随组织目标和岗位特征不同而异。

(三)高校教师岗位胜任能力和工作绩效的关系

研究高校教师岗位胜任能力的目的,在于促进高校教师的专业发展,提高教师管理水平。为此,近年来有学者将高校教师岗位胜任能力与绩效管理相结合,进行了相关研究。罗小兰指出要深入研究高校教师岗位胜任能力和工作绩效的关系[15];徐木兴将岗位胜任能力引入到高校教师绩效管理中,从绩效管理的全过程提出了策略建议[16];林立杰提出了基于胜任力模型的高校教师绩效管理具体方法[17]。宋倩应用高校教师胜任能力量表和教师工作业绩量表,对高校教师胜任力与工作绩效关系的显著性进行了研究,结果表明:认知胜任力与工作绩效3个维度的关系都不显著;人际互动、知识技能、接纳特征、成就特征对工作绩效中任务绩效有直接显著的正向预测作用,对人际促进有间接显著的正向预测作用[18]。涂云海针对高职院校承担专业课程教师的岗位胜任力与绩效的关系研究,认为核心胜任力模型包括“双师”素质、行事风格、专业知识技能、自我意象、追求卓越、沟通与交往这6项胜任特征,与教师的任务绩效存在显著正相关,其中“双师”素质可以预测任务绩效的效度较高[19]。陈植乔研究认为民办高校教师的胜任力与工作绩效呈极显著的正相关;专业知识与技能、沟通与交往、“双师”素质3个胜任特征分别对工作绩效的任务绩效、人际促进和工作奉献3个维度有重要的影响[20]。上述研究成果表明,从岗位胜任能力视角进行高校教师绩效评估,有利于从驱动因素出发,引导教师提高自身能力素质,进而提升整体绩效水平。然而,现有研究对于在绩效评价过程中如何应用岗位胜任能力模型缺乏较为深入具体、量化的方法,存在一定的研究空白。

三、研究方法

(一)DEMATEL方法

DEMATEL方法是为了解决现实生活中复杂的管理与经济问题而提出的,确切地说是为现实社会中零散和对立的问题寻求一种整体解决方案,并探索问题的本质[21]。该方法已在供应链管理、复杂管理决策等诸多领域得到了广泛应用[22-24]。该方法的基本步骤如下:

(二)前景理论

1979年,Kahneman等提出前景理论(Prospect Theroy),指出传统理性决策研究中未意识到的行为模式,即决策者在不确定条件下进行决策时,往往对方案存在主观风险偏好和评价标准,进而会直接影响最终的决策结果[25]。因此,前景理论提出,在决策模型中要考虑决策者的风险心理因素,方案的前景价值由以下函数确定:

四、研究思路与步骤

(一)研究思路

在绩效管理过程中,明确绩效评价指标、确定指标权重和绩效评价计分方式是绩效评价的关键技术要点。现有传统高校教师的绩效评价,往往是从教学、科研两方面设立特定指标体系,并依据指标完成情况进行评分,绩效评价关注的更多是教师在考核年度已经完成的业绩成果,属于结果导向性的绩效评价。因此,会出现高校教师盲目追求教学科研成果的数量增加而非质量的提升,忽视了自身能力、水平的提高。长此以往,会造成教师发展后劲匮乏等弊端。文献研究表明,岗位胜任能力是区别绩效平平和绩效卓越者的根本要素,如果将高校教师的岗位胜任能力纳入绩效评价体系,从驱动要素出发,提升教师综合能力、改善内在动机,就能抓住绩效的关键驱动因素,改善高校教师绩效水平。

高校教师岗位胜任能力评价是基于管理学、心理学、教育学多学科,涉及多方面因素和指标的复杂系统多准则评价体系(MCDM),因此,在研究中要可参照多准则决策的方法。Opricovic & Tzeng指出,在解决MCDM过程中,需要首先建立评价标准,进而按照标准对项目进行评价[32]。在传统的MCDM决策问题中,往往假设准则之间是相互独立的,而这与决策实际可能不符。特别是当决策准则,即评价标准为教师的内在能力和特质时,难以避免各种能力要素之间存在内在关联。为此,本文应用DEMATEL方法对岗位胜任能力系统内因素的关联关系进行分析,并以系统内在结构计算岗位胜任能力的因素权重。此外,由于岗位胜任能力的个体性和非显性,在绩效评价的过程中存在不确定因素,这些不确定因素对于决策者的心理评价会产生影响,为准确刻画决策者的评价偏好,本文吸纳前景理论的相关思想,基于综合前景价值,提出基于高校教师岗位胜任能力视角的绩效评价方法。本文的研究思路如图1所示:

首先,以岗位胜任能力为驱动因素,纳入绩效评价系统确定评价准则,并结合组织目标、岗位要求和教师岗位胜任能力因素内涵,根据绩效卓越教师的能力水平明确绩效评价的指标标准,即决策参考值;其次,应用DEMATEL方法,分析绩效评价系统中各岗位胜任能力因素之间的影响关系,得到各因素在系统中的位置和作用,进而计算绩效指标的权重;最后,在绩效评价的过程中请专家群组对评价对象在各指标上的水平进行判断,再应用前景理论,求得各指标前景价值作为评价依据,最终以MCDM方法计算综合前景价值进行决策。

五、实例应用

某应用型高校管理系,拟对部门内5位专任教师{a1,a2,a3,a4,a5}的年度绩效进行评估,确定年度绩效考核优秀人员1名。该院校的办学定位和培养目标是具有扎实理论功底和实践能力的职业技能型和技术应用型人才。经调研、访谈和文献研究,该院校管理者认为教师的岗位胜任能力共有7项,分别为专业知识(s1)、学习能力(s2)、科技素养(s3)、职业态度(s4)、人际沟通(s5)、内在动机(s6)、教学能力(s7),以此作为绩效评价的指标。各项因素均可分为5个级别,分别为“不合格、合格、中等、良好、优秀”,以数值1,2,3,4,5来表示,即各因素si的状态空间θ均为{1,2,3,4,5},管理者指定各因素si的决策参考点均为3,即“中等”。

为明确绩效系统中岗位胜任能力各因素之间的关系,院校组织了5名专家对因素之间的影响关系进行分析,并以均值法集成专家判断信息,得到如表1(a)所示DEMATEL直接影响矩阵G,按照DEMATEL方法步骤求解得到表1(b)所示综合影响矩阵T。

然后,基于综合影响矩阵T的信息,分别计算出各岗位胜任能力因素的影响度fi、被影响度ei、中心度Zi和原因度Yi,并请管理者按摆幅置权的方法,确定影响绩效的各胜任能力因素中心度Zi和原因度Yi的摆幅置权权重为0.375、0.625,进而计算各因素的综合重要度ρi和归一化综合重要度权重向量Wi,计算结果见表2所示:

接着,由绩效评价专家组{L1,L2,L3,L4,L5}对待评价对象在各胜任能力因素上的水平,限于篇幅,仅列出专家L3对全部评价对象胜任能力因素水平判断,见表3(1),以及专家群组对教师a2在各因素的水平判断,见表3(2)所示:

再根据绩效评价组专家给出的判断信息,求得各评价对象在因素不同状态水平的主观概率,进而计算前景概率权重系数。限于篇幅,仅列出教师a2概率权重计算结果,见表4所示:

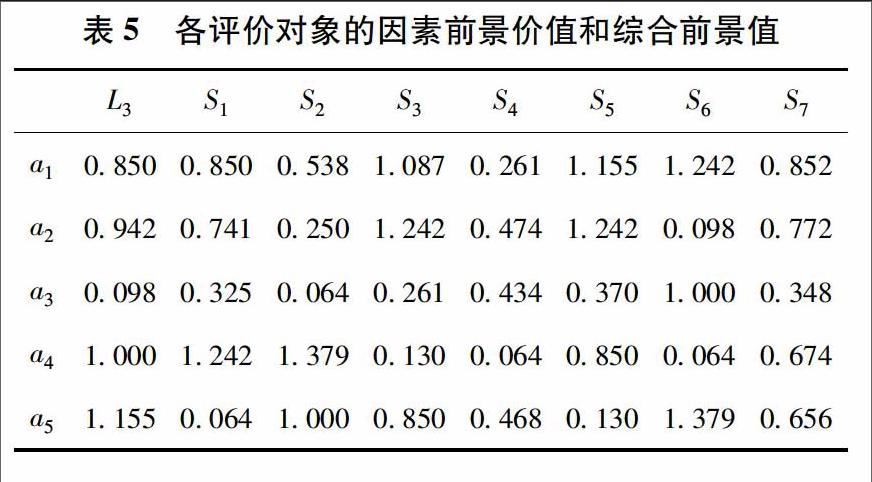

然后,根据式(5)计算待评价对象在各胜任力因素上的前景价值,结果见表5的第2-8列所示:

最后,根据式(10)计算评价对象的综合前景值,见表5的第9列数值,依此对评价对象进行排序,可得a1fa2fa4fa5fa3。当年度优秀指标仅有1个时,可确定a1为年度考核优秀人员。

六、对策措施

高校人才培养的质量依赖于高素质的教师队伍,也依赖于科学的绩效评价体系对教师能力积累和行为表现的引导作用。基于高校教师岗位胜任能力的绩效评价体系,通过模型建立了卓越教师岗位胜任能力标准,充分考虑了教师岗位胜任能力体系之间的内在关联。在绩效评价的过程中,实现了教师个体目标与高校组织目标的联动,进而推动高校组织目标的实现。根据上述研究,本文在高校教师岗位胜任能力应用于绩效评价的过程中,提出以下对策措施:

1.结合高校的人才培养目标,研究建立符合各高校自身特点和岗位要求的教师胜任能力模型。岗位胜任能力模型因组织目标、岗位设置而异,而不是建立起一套岗位胜任模型就可以一劳永逸。因此,要结合高校不同定位以及教师岗位的不同要求,研究特定情境下的教师岗位胜任能力模型,区分绩效平平与绩效卓越的教师之间能力差异。

2.深入研究岗位胜任能力模型中各个指标之间的关联关系,区分原因因素和结果因素,从而找到岗位胜任模型中的关键要素。在传统的绩效评价体系中,往往未考虑指标之间的内在关联关系。而在岗位胜任能力模型的研究中,通过指标的相互影响找到关键要素,可以有效引导教师着力发展关键能力,以实现资源的高效利用。

3.科学设置高校教师岗位绩效标准,将岗位胜任能力指标引入绩效评价体系,从驱动因素入手,引导教师产生高绩效行为。根据组织内部业绩卓越的教师能力水平,设定岗位胜任能力指标的绩效标准,从而通过模范和标杆的带头作用,引导高校教师发展自身岗位关键能力,从根本上提升教师的绩效水平。

4.在绩效评价的过程中充分考虑评价者的心理因素影响,使绩效评价的决策过程更加科学。前景理论指出在不确定环境下决策者的主观风险偏好和评价标准会对结果产生影响,而基于岗位胜任能力指标的绩效评价中,不可避免地会有一些内在能力水平评价的不确定因素。因此,用前景价值来反映各指标水平上决策者对优异和不足的认知,能更准确地反映决策者的评价偏好。

5.在绩效辅导、绩效反馈过程中,从岗位胜任能力出发分析绩效差异,及时提升教师岗位的关键能力。在绩效辅导环节,管理者从高校教师岗位胜任能力的发展,作为影响绩效的最主要因素来考虑,及时发现教师工作中表现出来的岗位胜任能力的水平差异和结构失衡,从而及时提供指导和调整建议,改进教师对自身能力和绩效水平的认知程度,调整实现目标的可及性。在绩效反馈环节,通过绩效面谈,肯定岗位胜任能力中已达到的指标和相应绩效水平,对出现的问题进行沟通,并共同制定下一阶段的绩效标准,从而激励教师发挥长处,改进不足,提升岗位胜任能力和绩效水平。

七、结论

为克服高校教师绩效评价中存在的流于形式、片面粗放的问题,本文从岗位胜任能力视角出发,基于DEMATEL方法和前景理论,提出了一种全新的绩效评价方法,并就岗位胜任能力应用于绩效评价过程给出相应的对策措施。本文提出的方法具有以下特点:第一,与传统高校教师绩效评价的结果导向不同,本文将教师岗位胜任能力作为驱动要素纳入绩效评价体系中,绩效评价结果能够体现组织对教师在不同胜任能力因素上的水平要求;第二,绩效评价指标依岗位胜任能力因素而定,通过分析系统因素之间关系,以中心度和原因度的复合指标作为综合权重,充分反应了系统的内部结构和功能;第三,在绩效评价的决策过程中体现了对各因素水平上优异和不足的不同偏好,使高校教师绩效评价更为科学、合理。在案例应用中,方法的运算过程没有遇到困难,说明了新方法的可行性。下一步的研究方向可进一步探索高校教师岗位胜任能力的通用要素和不同情境下的特定要素,解决在异质群体决策背景下专家权重的问题,以及将岗位胜任能力视角绩效评价模型应用于实际的相关实证研究。

参考文献:

[1] 戴瑞亮. 高校教师教学评价体系的现状、问题及对策[J]. 黑龙江高教研究,2010(7):100-102.

[2] 朱雪波,周健民,孔瑜瑜. 高校教师考核的现状分析与对策研究[J]. 高等教育研究,2011(4):54-58.

[3] 唐莉. 基于战略的高校教师绩效评价体系实证研究[J]. 教育学术月刊,2012(6):55-57.

[4] 韩明. 高校教师评价中的绩效管理[J]. 华南师范大学学报:社会科学版,2009(4):133-135.

[5] 周刚,李小巍. 高校教师绩效评估模型的构建及应用[J]. 统计与决策,2013(24):83-86.

[6] 张玲,张冬燕,金红霞. 高校教师工作绩效评价体系构建——基于薪酬量化管理系列问题的研究[J]. 财会通讯,2013(14):60-62.

[7] MCCLELLAND D C. Testing for Competence rather than for Intelligence[J].American Psychologist,1973,28(1):1-14.

[8] 邢强, 孟卫青. 未来教师胜任力测评:原理和技术[J]. 开放教育研究, 2003(4):39-42.

[9] 王昱, 戴良铁, 熊科. 高校教师胜任特征的结构维度[J]. 高教探索, 2006(4):84-86.

[10] 姚蓉. 高校教师胜任力模型构建初探[J]. 科技情报开发与经济, 2008(30): 186-189.

[11] 汤舒俊, 刘亚,郭永玉. 高校教师胜任力模型研究[J]. 教育研究与实验, 2010(6): 78-81.

[12] 谢晔, 周军. 民办高校教师胜任力模型及胜任力综合评价[J]. 高教发展与评估, 2010(4):80-86.

[13] 方向阳. 高职院校专业教师胜任力模型研究[J]. 职业技术教育, 2011(25):73-77.

[14] 许安国, 叶龙, 郭名. 研究型大学教师胜任素质模型构建研究[J]. 中国高教研究, 2012(12):65-68.

[15] 罗小兰. 教师胜任力研究的缘起、现状及发展趋势[J]. 教育理论与实践, 2007(23):42-44.

[16] 徐木兴. 基于教师胜任力的高校绩效管理策略[J]. 继续教育研究, 2010(7):123-125.

[17] 林立杰.高校教师胜任力研究与应用[M].北京:中国物资出版社,2010:112-114.

[18] 宋倩. 高校教师胜任力与工作绩效关系研究[J]. 广西教育, 2012(19):86-87.

[19] 涂云海. 高职院校专业课教师胜任力与绩效的关系[J]. 黑龙江高教研究, 2010(9):50-53.

[20] 陈植乔. 民办高校教师胜任力与工作绩效关系研究[J]. 中国成人教育, 2012(9):75-78.

[21]LEE W S, HUANG A Y, CHANG Y Y, et al. Analysis of Decision Making Factors for Equity Investment by DEMATEL and Analytic Network Process[J]. Expert Systems with Applications, 2011, 38(7):8375-8383.

[22]BAI C G, SARKIS J. A grey-based DEMATEL model for evaluating business process management critical success factors[J].International Journal of Production Economics, 2013, 146(1): 281-292.

[23]SHEN K, TZENG G. A new approach and insightful financial diagnoses for the IT industry based on a hybrid MADM model[J].Knowledge-BasedSystems, 2015,85(C):112-130.

[24]WU W. Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach[J].Expert Systems with Applications, 2008,35(3):828-835.

[25]KAHNEMAN D,TVERSKY A. Prospect theory: An analysis of decision under risk[J].Econometrica,1979,47(2):263-292.

[26] TVERSKY A, KAHNEMAN D. Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty[J].Journal of Risk and Uncertainty, 1992,5(4):297-323.

[27]BIRNBAUM M H. Three new tests of independence that differentiate modelsof risky decision making[J].Management Science,2005,51(9):1346-1358.

[28]HE X D,ZHOU X Y. Portfolio choice under cumulative prospect theory: An analytical treatment[J]. Management Science,2011,57(2):315-331.

[29]ABDELLAOUI M. Parameter-free elicitation of utility and probability weighting functions[J]. Management Science,2000,46(11):1497-1512.

[30]XU H L,ZHOU J,XU W. A decision-making rule for modeling travelers route choice behavior based on cumulative prospect theory[J].Transportation Research,Part C,2011,19(2):218-228.

[31] 王正武, 罗大庸, 黄中祥, 等. 不确定性条件下的多目标多路径选择[J]. 系统工程学报, 2009(3):355-359.

[32]OPRICOVIC S, TZENG G H. Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS[J]. European Journal of Operational Research, 2004,156(2), 445-455.

[33] 孙永河, 秦思思, 段万春. 复杂系统DEMATEL关键因素遴选新方法[J]. 计算机工程与应用, 2016(08):229-233.

[34] 李春好. 一种构造DEA 权重置信域的新方法及应用[J]. 吉林大学学报:工学版, 2003, 33(3): 29-34.