儒家集会中合唱诗歌的传统

2017-01-11衷鑫恣刘刚

■ 衷鑫恣 刘刚

福建省尤溪县南溪书院的古乐表演

众所周知,中国古代存在灿烂的音乐文化,但社会上却认为至少近几百年来中国音乐不行了。这被看作世界近代史上中国落后的表现之一,因而通常被归咎于近古儒学的强化,也就是宋明道学的兴起。几乎无人不相信,中国古代没有产生合唱,19世纪基督教唱诗班入华后才有合唱。这在世人眼中看来,可能会成为儒家文化不敌西方文化的一大证据。实际上,这些“印象”充满谬误,与另一“印象”——中国乃礼乐之邦——也完全矛盾。

本文专说合唱问题。先来看一场明代的大型合唱。晚明某年中秋,文坛领袖张岱(1597-1679)参加苏州虎丘聚会。“在席者七百余人,能歌者百余人”,同声唱《澄湖万顷》,“声如潮涌,山为雷动”(《陶庵梦忆》)。如果说这是即兴为之,不足为训,那下面就追索一番有组织乃至完全制度化的合唱,这便是“礼”中之乐,恰是儒家的主流和强项。

朱熹所用的“太古遗音”琴

(一)庙堂之合唱诗歌

无论儒家原典,抑或秦汉以降的国家礼制,宋以降的新儒学,都明确采纳并运用着合唱这种音乐形式。

《仪礼》中《乡饮酒礼》《乡射礼》《燕礼》《大射仪》四篇所规定的嘉礼,都有合唱环节。合唱人数,有“工六人”“工四人”不等。工是歌工,郑玄注:“瞽矇善歌讽诵诗者也”,即善于唱诗的盲人。以《燕礼》为例,该礼“作乐”的部分,其仪程略分四步。第一步,在乐正引领下,工四人升堂(带有两把瑟),歌《鹿鸣》《四牡》《皇皇者华》(属《诗经·小雅》)。第二步,堂下吹笙队吹《南陔》《白华》《华黍》(属《小雅》)。第三步,堂上歌与堂下笙交替:上歌《鱼丽》,下笙《由庚》;歌《南有嘉鱼》,笙《崇丘》;歌《南山有台》,笙《由仪》(均属《小雅》)。第四步,堂上堂下“合乐”,演唱《关雎》《葛覃》《卷耳》(属《诗经·周南》)和《鹊巢》《采蘩》《采》(属《诗经·召南》)。

歌者登堂,谓之升歌,或登歌。依《仪礼》所示,燕射诸礼都会用到升歌。然而不仅嘉礼,作为吉礼的祭礼也广泛用到。《周礼·春官》谈到了“大祭祀”和“大飨”中的登歌:“大祭祀,(大师)帅瞽登歌,令奏击拊,下管播乐器,令奏鼓朄。大飨,亦如之。……(小师)登歌击拊。”这里的大师、小师,是乐队之队长,应该也是盲人。如《仪礼·大射仪》,登堂而歌的乐工六人,其中就有大师、小师各一人。他们的“击拊”(拊似鼓),是起歌的指令。《春官》中“下管播乐器”一句,“管”指笙箫等管乐,是说管乐器在堂下为堂上之歌伴奏,与上述《燕礼》的布置一致。据周代之礼,登歌人数都是双数。后世朝廷、宗庙大典无不有登歌之仪,但人数并不统一。《宋史·乐二》总结:“魏晋以来,登歌五人,隋唐四人,本朝因之。”北宋元丰二年(1079)进行改革,“堂上歌为八”,规模扩大了一倍。其原因是琴瑟等乐器增多,为了保证人声不被掩盖,必须扩大合唱人数。同样不统一的还有歌词,例如《明史·乐志一》云:“明兴,太祖锐志雅乐。……其登歌之词,多自裁定。”不用诗三百,而是作新词,可能是为了显示天子制礼作乐的特权,也可能是有见于《诗经》乐谱难明之故。

从登歌的安排很容易看出来,人声最贵,器乐为声乐服务。《礼记·郊特牲》谈升歌:“歌者在上,匏竹在下,贵人声也。”汉代的登歌甚至取消了乐器伴奏,为的就是“不以丝竹乱人声”(《隋书·音乐下》)。后代流行的一句话是:“丝不如竹,竹不如肉。”①反观今日,所谓民乐表演,实为单纯的民族乐器表演;各地祭孔复原释奠礼,音乐部分也是侧重钟鼓丝竹的演奏。它们都遗漏了古礼所推崇的人类自身的歌喉。人声的连续性、多样性,为打击乐器、管弦乐器所不及;更重要的,声乐有文词,如登歌之歌《鹿鸣》《关雎》等,每篇都有不同的含义。

合唱选什么人,是个有趣的问题,关系到古人认为谁人更有天赋,什么样的嗓音更动听,更能达到目的。上古歌者多瞽者,这是常识,前文多及之。秦汉以后,征选青少年的多了起来,其中汉高祖是先行者。《史记·高祖本纪》记载,刘邦回乡,与家乡父老子弟纵酒。“酒酣,高祖击筑,自为歌诗曰:‘大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方!’”也是在这次,他从沛中征选了少年一百二十人,教他们唱歌。相信这班少年的主要职责就是合唱诗歌,而且必唱高祖自作的慷慨之歌,其气势可以想见。是否也用于庙堂登歌之仪,则不得而知。后来汉惠帝保留了一百二十人的编制,有缺辄补,但“皆令为吹乐”,转为演奏器乐了。

(二)书院内外之合唱诗歌

宋代道学兴起后,除了将国家礼制层面继承过去,理学家个人对音乐的态度与了解程度如何?学者集会时有合唱吗?就此,作为理学集大成者、闽学第一人的朱子的例子至关重要。

毫无疑问,朱子喜爱吟唱。《朱子语类》记载,朱子每“领诸生游赏,则徘徊顾瞻,缓步微吟”。他与张栻等人同游衡山,留下《南岳酬唱集》,便属于此类。但严格说,唐以后盛行的近体诗吟唱,音乐性略低,还不是“歌”;宋人以长短句作歌,如“凡有井水处,即能歌柳(永)词”②之歌,才是“歌”。陈荣捷先生1980年代作《朱子之歌》一文,说他所知的朱子高歌,只有他二十一岁时回徽州,酒酣独歌《离骚》一次。③这个认识,容易造成朱子不喜歌或不善歌的印象。

陈文提到,《宋元学案》记元儒许衡将死,“歌朱子所撰歌”,歌罢奄然而逝。歌曰:“睡起林风瑟瑟,觉来山月团团。身心无累久轻安,况有清凉池馆?句稳翻嫌白俗,情高却笑郊寒。兰膏元自少陵残,好处金章不换。”这首《和西江月》载《朱文公文集》卷十四,陈荣捷先生误以为文集未载。此外,应张栻之邀,朱子曾作《虞帝庙迎送神乐歌词》两阙:“皇朝为兮山之幽,翳长薄兮俯清流……” 1182年,许进之挟琴来到朱子的书堂,月夜“挥弦度曲,声甚悲壮”。嗣后,朱子为琴曲《招隐操》作词二阙:“南山之幽,桂树之稠,枝相樛……”更有名的是游九曲溪所作《武夷棹歌》十首,相信用的是当时武夷山间的民谣曲调,今曲不存,而词犹在。实际上,朱子自小生长在浓厚的音乐氛围中。其祖父朱森,“时时为歌诗,恍然有超世之志。”④朱子十余岁在崇安(今福建省武夷山市)五夫,便从屏山先生刘子翚学琴。《朱文公文集》卷八十五载《紫阳琴铭》一则,知此琴为朱子所有。据悉,此琴仍存世,名“太古遗音”,琴铭落款“淳熙丁未新安朱熹书”,为《文集》所无。此琴曾为吴景略(1907-1987)所藏,2009年在北京匡时拍卖会上以2072万元人民币成交。⑤朱子《精舍杂咏》回忆:“琴书四十载,几作山中客。”“精舍”指武夷精舍,建于淳熙十年(1183),时朱子五十四岁,距其十四岁移居崇安,正好四十载。

可以肯定地说,朱子对音乐是充满热情的。韩元吉(1118-1187)《武夷精舍记》:“(吾友朱元晦游武夷,)与其门生弟子挟书而诵,取古诗三百篇及楚人之词,哦而歌之,潇洒啸咏,留必数日。”门生辐辏于武夷,自是朱子中年以后事,特别是精舍建成以后事,也就是说,他青年高歌诗赋的兴致,日后并未抛弃。此等情怀,正是孔门“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”的浪漫传统。后来陈白沙之“或浩歌长林,或孤啸绝岛”(黄宗羲《明儒学案·白沙学案》),王阳明之“老夫今夜狂歌发,化作均天满太清”(王阳明《月夜与诸生歌于天泉桥》),皆一脉相承。

朱子流连武夷山水,与门生“哦而歌之,潇洒啸咏”之际,同声合唱应是大概率事件。几百年后,王阳明在滁州也做了同样的事:他“日与门人遨游琅琊、瀼泉间。月夕则环龙潭而坐者数百人,歌声震山谷”(钱德洪《王阳明年谱》)。可以想象,比之行军打仗的阳明一门,紫阳一门的歌唱,激昂之气或稍逊。无论如何,与张岱他们在虎丘合唱《澄湖万顷》一样,这些合唱由山水激发,遣怀咏志,哪怕是集体行为,仍属个人自由意志范畴,而我们更希望找到制度化的合唱,一种常规的、超越个人目的的合唱。这就需要诉诸儒家礼制,一个异于山水之乐的、不那么浪漫的传统。就宋明道学而言,除了对于家国礼法的意见,主要就是书院内部的礼仪活动。

宋明学校的诸生歌诗,始于胡瑗。作为宋初三先生之首的胡瑗(993-1059),在湖州州学、苏州州学、汴京太学总结的一套经验,成为后来学校、书院教育的典范。它具有多方面的创新,如课程分为经义斋、治事斋,如设投壶、射艺(如今之体育),又如令学生歌诗奏乐。黄宗羲《宋元学案·安定学案》载:“先生在学时,每公私试罢,掌仪率诸生会于肯善堂,合雅乐歌诗,至夜乃散;诸斋亦自歌诗奏乐,琴瑟之声彻于外。”所谓“合雅乐歌诗”,不是偶尔为之,而是经常举行。《宋史·乐十七》记胡瑗在湖州事:“宋朝湖学之兴,老师宿儒痛正音之寂寥,尝择取《二南》《小雅》数十篇,寓之埙籥,使学者朝夕咏歌,自尔声诗之学为儒者稍知所尚。”当有宋之初,胡瑗等人抱着急迫的心情,意图复兴传统音乐文化,其中歌《诗经》就是一环。

无锡东林书院道南祠

如果说胡瑗令学校学生歌诗,多有存亡续绝背景下的演练性质,当其渐为儒者所知,开枝散叶,到明代则已被普遍吸收为固定的书院仪式。资料众多,兹举四例。

紫阳书院,徽州,主祀朱子。其祀典规定,亚献礼、终献礼之间及前后,“歌诗生”总共三次“升歌”,歌生八人或六人对立,歌《诗》某章(《紫阳书院志》)。歌诗的目的,主要是降神和送神。

姚江书院,余姚,主祀王阳明。有会规曰:会讲前,“同会就坐,鸣云版三下。赞:‘歌诗!’童子出班揖行则折旋。歌时或以小磬节之,歌毕鸣云版三下。”(《姚江书院志略》)歌童“出班”,即是升歌之义。会讲者来自书院内外,会讲之礼参照分主宾的燕礼。歌诗的目的,重在和主宾。

刘宗周的证人会。其会议规定:拜过先圣先贤,坐定后,“司赞者传云板三声,命童子歌诗,诗毕,复传云板三声,请开讲。……讲毕,命童子复歌诗。”(《证人会约》)此合唱模式类似姚江书院。看得出来,童子歌诗可前可后,可一次可两次。

东林书院,无锡,有道南祠祭祀“洛闽中枢”杨时。其会讲仪式为:“会日,久坐之后,宜歌诗一二章,以为开畅性灵之助。会讲毕,就听讲中推一人,朗诵嘉言善行一二,则其于感发兴起未必无补也。”(《东林书院志》)无韵的文用来朗诵,有韵的诗用来歌唱,有分别。歌诗的目的,是活动血脉、开畅性灵。东林书院的歌诗队如何组成?规定:“习礼者充歌生,每歌,鱼贯升堂齐立对,圣像一揖,择年长声亮一人为倡,每句倡者先歌一声,众生齐和一声。”这段话信息丰富:歌生是书院习礼的学生;有人领唱;唱者要向孔子圣像行礼。

以上基本属晚明清初之事。较早,王襞(1511-1587)“每遇讲会,以童子歌诗,声中金石”(《明儒学案·泰州学派一》),应该也是童子合唱。明代书院俨然备有普遍化、制度化了的歌诗队,从形式上看,综合了庙堂的升歌礼和汉高祖选育童子的做法。有趣的是,朱子特意观察过童子的唱功,说:“向见一女童,天然理会得音律,其歌唱皆出于自然。”(《朱子语类》卷九十二)明清书院志留存较多,歌诗之出声法、伴奏乐器等细节斑斑可考,今日复原颇便利。⑥

无锡东林书院“洛闽中枢”额

遗憾的是,朱子、王阳明二人,虽皆以讲学为事,均未发现留下这方面的资料。这是就成人讲学场所或提供高等教育的书院而言,至于蒙学、小学,二人则皆明文提倡童子歌诗。如朱子《小学》多处提到小学生歌咏舞蹈之要,指出歌以养性情耳目、舞蹈以养血脉,且援引程子之言:“(《诗经》)今人未易晓,别欲作诗,略言教童子,洒扫、应对、事长之节,令朝夕歌之。”程朱尚停留在纸面,至王阳明则已实行之。钱德洪《王阳明年谱》载,王子平定南康、赣州之贼,随即“兴立社学,延师教子,歌诗习礼”。他留下的《训蒙大意示教读刘伯颂等》曰:“今教童子者,……务其培植涵养之方,则宜诱之歌诗,以发其志意;导之习礼,以肃其威仪;讽之读书,以开其知觉。”如果有人怀疑这些所谓童子歌诗,只是童子聚在一起学习唱歌,不是真正意义上的合唱,那么再看一下王阳明同时人崔铣(1478-1541)为其家塾规定的功课。“日中令群立歌诗,一人倡之,众乃和之。诗用《孝顺》三十章及邵子《子养亲》六章,渐进之《二南》及《鹿鸣》。”⑦时间定在正午,且需站立而歌,看得出来,仪式性是很强的。社学、家塾之类也可以行释奠释菜礼,把歌诗用于祭孔典礼是完全可能的。当然总的来说,跟成人场合的登歌比,小学之歌诗更多是预备性质。

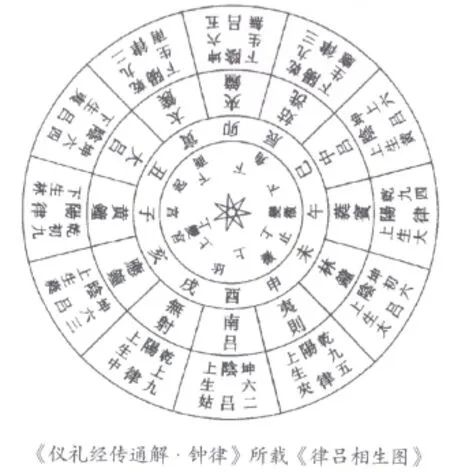

由于今天不少人以为朱子单调,与音乐似乎无缘,所以关于他的音乐这里多说几句。朱子丰富的音乐实践前文已及之,而他的音乐理论在他的时代其实也是一流。读者具体可翻阅其长篇论文《琴律说》及诸多经注、语录。据郑俊晖的博士论文《朱熹音乐著述及思想研究》所言,⑧中国最早的律吕谱《风雅十二诗谱》收入朱子及其门人编纂的《仪礼经传通解》,经过了朱子与作者赵彦素的切磋;而中国音乐学史上的重要著作、署名蔡元定的《律吕新书》,实为蔡朱二人共同的智慧成果。相视其浩繁的著述,关于朱子本人音乐实践的文字真的是凤毛麟角。究其原因,相比于个人自娱的音乐,朱子更关心礼制层面的音乐,也就是他在《诗集传》序中说的“可以用之乡人,用之邦国,以化天下”的音乐。他对《诗经》乐谱、音律的大量讨论,正是基于乐教方面的无比热情。有研究者指出,由于朱子对音乐的主要功能强调它的社会教化,导致“会友之时,乐而放歌于朱子是常有之事,但他却不说。”⑨换言之,不是其他可能的合唱,而是上述周礼中的登歌才是他关心的合唱。

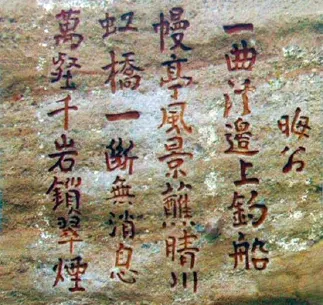

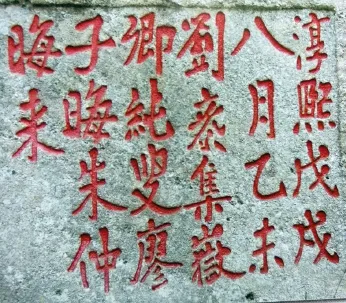

武夷山《九曲棹歌》摩崖石刻

朱熹偕门人游武夷山九曲留下的石刻

注释:

① 语出陶潜(365-427)《晋故征西大将军长史孟府君传》。

② 语出叶梦得(1077-1148)《避暑录话》。

③ 陈荣捷:《朱子新探索》,华东师范大学出版社,2007年,第91-92页。

④ 朱松《韦斋集》卷十《先君行状》。

⑤ 汤石香:《“太古遗音”和它打开的千万古琴时代》,《古典工艺家具》2016年12月刊。综合各路报道,朱子用过或收藏过的古琴,怀疑尚有三把传世:1947年,著名古董名家王世襄(1914-2009)于北京地安门外万宝兴古玩店购入一琴,琴池内右侧刻有“朱晦翁藏”(王世襄《自珍集》); 1963年春,部队离休干部王赣于北京宝聚斋古玩店购得古琴一张,琴腹刻有“大宋庆元己未年朱熹制”(1984年版《淄博市文物志》);2011年8月19日,台北“琴为何物——历代传世古琴暨当代古琴大展”,展出朱熹用琴“冰磬”,有铭文“宫应商名、击玉敲金、怡情养性、中和且平、淳熙丁未秋日,晦翁自铭”(中新社当天报道)。

⑥ 参阅朱燕:《明代书院唱诗觅踪》,中国音乐学院硕士学位论文,2008年。

⑦ 崔铣《洹词》卷七《休集·训略》。

⑧ 福建师范大学博士论文,2007年。

⑨ 郑锦扬:《朱熹音乐思想论稿》,《中国音乐学》1992年第3期。

(本文图片由作者提供)