16层螺旋CT及后处理技术对粘连性肠梗阻的诊断价值*

2017-01-11广东省佛山市顺德区新容奇医院放射科广东佛山528303

1.广东省佛山市顺德区新容奇医院放射科 (广东 佛山 528303)

2.广东省佛山市顺德区新容奇医院普通外科 (广东 佛山 528303)

曾红辉1 潘壬清1 李金茂1 戎祯祥2 张 浩1 谢振文1 邓周强1 陈智文1

16层螺旋CT及后处理技术对粘连性肠梗阻的诊断价值*

1.广东省佛山市顺德区新容奇医院放射科 (广东 佛山 528303)

2.广东省佛山市顺德区新容奇医院普通外科 (广东 佛山 528303)

曾红辉1潘壬清1李金茂1戎祯祥2张 浩1谢振文1邓周强1陈智文1

目的探讨16层螺旋CT后处理技术对粘连性肠梗阻的诊断价值。方法分析48例经手术、病理证实的粘连性肠梗阻术前行16层螺旋CT扫描及MPR后处理的影像表现,与临床手术和病理结果进行对照研究。结果48例中,CT横断面图像、MPR图像均显示了肠梗阻的存在;单独根据横断面图像能确定38例(81.2%)的梗阻部位,而结合MPR图像可以确定45例(93.8%)的梗阻部位;有7例(87.5%)肠壁缺血或绞窄病例均为两种方法所显示。结论16层螺旋CT及后处理技术是术前无创性诊断粘连性肠梗阻的重要方法,在显示粘连性肠梗阻的存在,确定梗阻部位和肠道血运状态方面具有重要的临床价值。

粘连性;肠梗阻;体层摄影、X线计算机;后处理技术

粘连性肠梗阻是外科常见急腹症。粘连所致的肠梗阻起病急,病情演变快,并发症多,早期即可引起肠缺血坏死、穿孔,严重者引起中毒性休克,病死率高[1]。临床上早期缺乏特异症状及体征,常被简单诊断为粘连性肠梗阻而延误治疗,因此,能否早期正确诊断和及时治疗是降低粘连性肠梗阻并发症和死亡率的关键。本组应用16层螺旋CT的多平面重建(MPR)后处理技术,对粘连性小肠梗阻的患者进研究分析,探讨其临床应用价值,从而提高粘连性肠梗阻患者诊断的准确率。

1 材料与方法

1.1 研究对象选取2012年1月至2015年6月期间在本院行16层螺旋CT检查,并经手术及病理证实非肿瘤性粘连所致的小肠梗阻患者48例作为研究对象。男21例,女27例,年龄19~83岁,平均年龄48.3岁。主要临床表现:48例患者均有不同程度的腹痛、腹胀表现,伴恶心、呕吐20例,肛门停止排便排气19例。其中41例有3月~20年腹部手术史,2例腹部外伤史,4例腹腔炎症史,1例既无手术,亦无炎症及外伤病史。15例有肠梗阻反复发作史。所有病例本次CT检查距手术时间平均48小时。

1.2 扫描方法48例患者均行CT检查。检查设备为Siemens SOMATOM Emotion 16层螺旋CT机。CT扫描范围从膈顶至耻骨联合下缘。其中20例在CT平扫基础上再加作了全腹部双期增强扫描。扫描参数为电压130 kV,管电流150~220mA,准直器16.0mm×1.2mm,单圈旋转时间0.6s,螺距0.9,重建层厚1.5~3.0mm。CT增强对比剂采用非离子型造影剂(碘普罗胺,300 mgI/100ml)80~90ml,经前臂浅静脉高压团注,流速为3.5ml/s,采用肝门区主动脉CT阈值触发技术,CT阈值设为120Hu,动脉期扫描延迟时间25~30s,门脉期扫描延迟时间50~70s。

1.3 图像后处理及分析图像后处理方法:CT扫描后,横断面图像自动重建层厚3mm、层距2mm;将影像的原始数据以层厚1.5mm、层距1mm进行重建,并将重建后的所有影像资料传至Siemens syngo CT工作站进行MPR重建。由两位主治以上从事影像多年的诊断医生分别对单纯的横断面图像;横断面图像辅以MPR后处理图像进行盲法诊断。分别判断肠梗阻的有无及梗阻的部位,粘连性肠梗阻CT征象,绞窄性肠梗阻CT征象。经讨论后得出结论并记录,最后以手术、病理结果为标准评价术前CT判断的准确性。

2 结 果

本组48粘连性肠梗阻病例中,全部为手术、病理证实。梗阻部位发生在空肠7例,空回肠19例,回肠22例;合并肠扭转9例,腹内疝3例,发现8例肠壁缺血、坏死。48例在CT横断面和MPR重建图像上均显示了肠梗阻征象,单独根据横断面图像确定38例(81.2%)的梗阻部位,横断面图像辅以MPR后处理图像可以确定45例(93.8%)的梗阻部位;7例(87.5%)肠壁缺血或绞窄病例均为两种方法所显示。

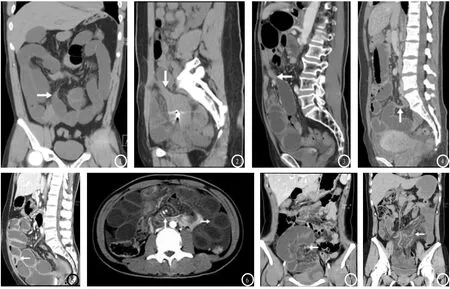

2.1 CT表现本组48例中,48例均显示了小肠梗阻,表现[2]为小肠不同程度扩张、积气、积液及气液平面,内径宽度超过2.5cm。40例发现了腹腔粘连,表现为一处或多处腹壁与肠壁间、系膜与腹壁间、肠壁与肠壁间条索状、粗短条状、絮状等不同形态纤维索条影或/并小片状、星芒状、三角形软组织样密度影(图1);其中腹腔粘连束带4例,表现为长条带状软组织密度影,无强化(图2)。45例出现了粘连肠管的走行和形态异常改变,25例表现为一处或多处腹腔粘连索条或束带对局部肠管造成卡压、悬吊、牵拉成角及肠管皱缩(图3-4),形成肠扭转9例,局部肠管嵌顿形成内疝3例;21例表现为梗阻端肠腔骤然变细,扭曲呈钩状或鸟嘴状改变;7例肠管纠缠盘曲的表现;18例移行段肠壁均匀增厚,强化均匀(图5)。25例出现了肠间积液、腹腔积液,表现为局部肠管周围层状、不规则片状液性低密度影,伴有或不伴有腹水形成。4例出现了腹腔炎症表现,3例回肠憩室慢性炎症和1例阑尾炎与周围肠管粘连并导致梗阻,得到了手术证实。本组有3例小肠扩张明显,腹腔内脂肪较少,没有发现腹腔粘连索条影,不能判断移行带的位置,因有腹部手术史,而提示粘连性肠管。本组8例合并肠绞窄患者,7例CT提示了诊断,CT表现包括肠壁增厚5例,厚度大于3mm;肠壁水肿2例,增强扫描见肠壁内层低密度水肿带,呈“双晕征”;肠壁强化异常3例,表现肠壁强化程度减弱或不强化(图6);肠袢呈“C”形或“U”形改变2例(图7);局部肠系膜血管增粗3例,肠系膜扭曲出现“漩涡征”2例,肠系膜呈束状和扇形伸向病变部位2例,区域性肠系膜呈云雾状密度增高3例(图8);6例均见肠间积液或腹水。

3 讨 论

粘连性肠梗阻约占全部肠梗阻的40%~60%,一般发生在小肠,其原因多由于腹部手术、腹腔感染、腹部外伤、出血、异物和先天性腹腔粘连导致肠管与肠管、肠管与腹壁、肠管与系膜形成粘连,甚至形成粘连索带,对肠管造成的卡压、变形、牵拉移位成角、扭曲变窄、甚至形成肠扭转和内疝等不同程度的肠梗阻,严重的可危及生命,如诊断治疗不及时会引起严重后果。以前单凭腹部平片诊断较为局限,随着螺旋CT的技术发展,尤其是多层螺旋 CT及后处理技术的广泛应用,为粘连性肠梗阻的准确判断提供了方便安全可靠的检查手段。文献报告[3]在诊断粘连性肠梗阻和指导其治疗方面,CT具有快速、简便、非侵入性的特点,能全面了解整个胃肠道关系,并对肠梗阻进行明确的定性及定位诊断。而多层螺旋CT具有强大后处理技术,能准确判断粘连性肠梗阻部位、肠道周围粘连情况及早期发现肠绞窄对临床选择治疗方式具有重要的指导意义。

图1 箭示系膜粘连导致回肠呈锯齿鸟嘴状变窄,肠管左侧少量渗出。图3 空肠与腹壁粘连成团,粘连带呈斑片状,箭示空肠牵拉悬吊,肠壁增厚呈鸟嘴状变窄。图2 箭示腹壁与子宫粘连形成束带。图5 箭示回肠下段与腹壁粘连扭曲成角,梗阻端肠壁均匀增厚,强化均匀,肠腔呈鸟嘴状变窄。图4 箭示回肠与后腹膜粘连导致肠管牵拉成角并扭转,局部肠管皱缩。图6 绞窄性肠梗阻,长箭示肠系膜血管扭曲呈“旋涡征”,短箭示肠壁肿胀增厚,无强化,肠间积液。图8 绞窄性肠梗阻,箭示肠系膜血管增粗,扇形系膜呈云雾状密度增高。图7 与图2同一患者,箭示束带压迫回肠狭窄并扭转,肠袢呈“C”形改变,肠系膜模糊。

16层螺旋CT的最大优点是拥有普通螺旋CT功能,同时具有大范围容积扫描、采集数据的各向同性、扫描速度快、信噪比高以及强大的图像后处理功能等,特别是MPR作为一种常用的后处理重建方法,根据肠管走行方向,可多方位(冠、矢状及斜面)重新组合得到任意方向的二维断层影像,可从多平面、多角度同时清楚显示兴趣区肠壁、肠腔、肠管周围结构,在肠梗阻病变的定位及定性方面可发挥重要作用[4]。

CT对粘连性肠梗阻的诊断标准与其它类型机械性肠梗阻相同,即扩张肠管与塌陷或正常肠管的交界区域为梗阻部位。文献报告[5]CT判断有无肠梗阻的敏感性、准确性分别为94%~100%与90%~95%,本组单一的横断面图像和横断面图像并辅以MPR后处理图像判断肠梗阻准确性为100%。在梗阻部位诊断方面,根据本组资料发现,CT可以发现粘连性肠梗阻直接征象腹腔粘连,以及粘连所致的肠管走行和形态异常改变等,同时可以排除肠道肿瘤、肠套叠、异物或胆石等其他原因所致的机械性梗阻,从而确定梗阻部位。粘连性肠梗阻由于粘连的存在,使小肠走行、分布发生了变化,失去正常的形态,16层螺旋CT横断面图像可以部分显示扩张的肠壁、肠腔、肠管周围及移行段异常变化,但只能逐层观察,不能完整显示肠管结构、走行及肠管周围粘连的情况;在薄层横断面图像基础上行冠状面、矢状面和斜面等任意方位的MPR后处理重建,能够更加直观、逼真显示腹腔粘连类型、形态、位置、分布和范围等信息,还可以直接显示粘连对肠管造成的卡压变形、牵拉移位、成角、扭曲变窄或形成肠扭转、内疝等整体形态,同一平面上同时显示肠管、肠腔及肠管周围的病理改变,并与手术所见相同。本组单纯横断面图像准确定位38例(81.2%),MPR图像结合横断面图像正确判断了45例(93.8%)的梗阻部位,在横断面的基础上结合MPR后处理图像,明显优于单一的横断面图像的诊断,弥补了单一显示的缺陷,与横断面图像互补,大大提高粘连性肠梗阻诊断准确性。因此,MPR重建要作为粘连性肠梗阻常规的后处理技术。粘连性肠梗阻治疗前行CT检查,就能明确梗阻的位置和腹腔粘连类型、形态、分布和范围,这对外科医生特别是腹腔镜医生非常重要,可以根据CT诊断制定手术方案、入路、范围,减少术中的创伤和再粘连,有利于提高粘连性肠梗阻的治愈率。

粘连性肠梗阻是否合并肠绞窄,也是临床治疗中关心的另一个重要问题,单纯粘连性肠梗阻,临床可以采用腹腔镜电切松解粘连及切除粘连带,合并肠绞窄需要开腹手术。粘连性肠梗阻合并肠绞窄常由肠扭转或闭襻形成,因此,CT上发现扭转或闭襻征象更有助于早期发现绞窄性肠梗阻[6]。绞窄性肠梗阻主要表现为肠壁增厚;肠壁水肿,增强扫描肠壁呈“双晕征”;肠壁强化异常,肠壁增强减弱或不强化;肠扭转或闭襻形成的“C”形或“U”形肠管改变;梗阻端出现鸟嘴状狭窄;肠系膜血管增粗,肠系膜云雾状密度增高,肠系膜扭转时出现的“漩涡征”, 肠系膜呈束状和扇形伸向病变部位改变;以及肠间、腹腔积液,积血[7]。该类征象在横断面图像上观察有时并不满意,难以显示肠扭转或闭襻的全貌;后处理技术更有利于清楚显示扩张肠管的分布、形态和肠系膜血管异常走行,为诊断肠绞窄提供重要的依据。Jaffe等[4]报道,MPR冠、矢状图像对于肠系膜血管改变的显示优于横断面图,横断面结合MPR,可以清楚显示肠绞窄的细微变化及特征性表现,有利于更准确评估肠壁血运状态。本组8例合并肠绞窄患者中,CT诊断7例(87.5%),1例索带压迫局部肠管缺血坏死患者漏诊。

本组有3例患者横断面图像和MPR图像都没有准确作出粘连性肠梗阻的定位诊断,分析其原因:患者出现肠梗阻时,没有及时行CT检查,保守时间长,导致小肠扩张明显,占据整个腹腔,加上患者腹腔脂肪组织少,CT图像分辨率降低,也没有行CT增强扫描,不能判断肠梗阻移行带所在的位置,对梗阻端周围粘连情况也显示不清。因此,对于粘连性肠梗阻患者,在没有明确诊断之前,要尽早做CT检查,最好在插胃管前进行,图像处理要在横断面图像基础上常规行冠状面、矢状面和斜面等任意方位的MPR重建,综合分析CT表现特征,对诊断不明确者要行增强扫描,可以提高CT对粘连性肠梗阻定位诊断的准确性。

总之,16层螺旋CT及后处理技术是术前无创性诊断粘连性肠梗阻的重要方法,在显示粘连性肠梗阻的存在、确定梗阻部位和肠道血运状态方面具有重要的临床价值,能为临床治疗方案的选择提供客观依据。

[1] 吴在德.外科学[M]. 北京:人民卫生出版社,2000.521-523.

[2] Zalcman M, Sy M,Donckier V,et a1.Helical CT signs in the diagnosis of intestinal ischemia in small-bowel Obstruction [J].AJR, 2000, 175(6): 1601-1607.

[3] 纪建松, 章士正. 螺旋CT对粘连性肠梗阻的诊断价值[J]. 中国医学科学院学报, 2006, 28(1):84-87.

[4] Jaffe TA, Martin LC, Thomas J,et al. Small-bowel obstruction: coronal reformations from isotropic voxels at 16-section multidetector row CT [J]. Radiology, 2006; 238(1)∶135-142.

[5] Boudiaf M, Soyer P,Terem C, et al.MDCT evaluation of small bowel obstruction [J].Rediographics,2001,21(3):6l3-624.

[6] Elsayos KM, Menias CO. Smullen TL, et al. Closed-loop Smallbowel obstruction: diagnostic patterns by multidetector computed tomography [J]. J Comput Assist Tomogr. 2007, 3l(5): 697-70l.

[7] 李文华, 曹庆选, 杨世铎, 等. 绞窄性肠梗阻系膜及其血管改变的CT研究[J]. 中华放射学杂志, 2006, 40(1):81-85.

Diagnostic Value of 16-slice Spiral CT and Its Post-processing Techniques in Adhesive Intestinal Obstruction*

ZENG Hong-hui, PAN Ren-qing, LI Jin-Mao,et al., Department of Radiology Xin Rongqi Hospital, Shunde,Foshan 528303, China

ObjectiveTo evaluate the diagnostic value of 16-slice spiral CT and its post-processing techniques in adhesive intestinal obstruction.MethodsClinical data of 48 cases of adhesive intestinal obstruction revealed by plane and contrast-enhanced 16-slice spiral CT manifestations and MPR post-processing techniques were analyzed and compared with theResultsof surgical fndings and pathology.ResultsAmong the 48 cases Both axial and MPR images correctly depicted the presence of intestinal obstruction. Based on CT axial view,the site of intestinal obstruction were determined in 38(81.2%), while the combination with MPR images improved the diagnostic performance to 45(93.8%). Both axial and MPR images correctly revealed the presence of intestinal ischemia or strangula-tion in 7 (87.5%)patients.Conclusion16-slice spiral CT and its post-processing techniques have an important clinical value in evaluating the site and the circulation status of adhesive intestinal obstruction.

Adhesions; Intestinal Obstruction; Tomography, X- ray Computed; Post-processing Techniques

R574.2

A

佛山市医学类科技攻关项目(立项编号:201308268)

10.3969/j.issn.1009-3257.2016.01.014

2016-01-18

曾红辉,男,放射诊断专业,主要研究方向:腹部CT诊断。

戎祯祥