外观设计侵权裁判标准的经济分析

2017-01-10张立新雷振斌华东政法大学知识产权学院上海200042鲁东大学法学院山东烟台264000

张立新 雷振斌(华东政法大学 知识产权学院,上海 200042;鲁东大学 法学院,山东 烟台 264000)

外观设计侵权裁判标准的经济分析

张立新 雷振斌

(华东政法大学 知识产权学院,上海 200042;鲁东大学 法学院,山东 烟台 264000)

对于外观设计专利侵权,目前我国司法实践中适用的“整体视觉效果标准”实质类似于美国的“新混淆标准”。“新混淆标准”的裁判过程大体上可以分为“雷同性对比”和“显著性判断”两个阶段。根据“汉德公式”的基本原理,被诉产品设计者的“回避成本”和消费者的“区别成本”应当是这两个阶段中要着重考虑的因素。被诉产品设计者如果要顺利免责,他要么证明涉案产品的“设计空间”本身太小,为了避免混淆将付出巨大的“回避成本”;要么证明消费者只需要付出极小的“区别成本”就可以分清楚两种产品。

外观设计;侵权裁判;雷同性、显著性;汉德公式

引言

外观设计专利是基于对产品外观或者造型上的创新而获得专利法保护的。不过我国对外观设计专利授权仅进行形式审查,对其创新程度的要求并不严格,同时对外观设计相同或者相似的判断,主要依靠人的主观感受进行,不同的判断者,对两件外观设计是否雷同极易产生分歧,从而影响判断的结论。因此,如何准确把握外观设计侵权的裁判标准,就成为理论和实践部门已长期关注的问题。

美国关于外观设计侵权裁判的标准经历了从“普通观察者检测法”(即下文所称“混淆标准”)到“新颖点检测法”(即下文所称“创新标准”)再到“熟悉在先设计的普通观察者测试法”(即下文所称“新混淆标准”)的转变,我国也先后吸纳了“混淆标准”和“创新标准”的实质内容,形成了现在的“整体视觉效果标准”。虽然法学界对裁判标准的认识越来越深化,但由于这些标准仍然高度依赖于人的主观判断,所以我们仍然有必要对裁判标准的适用进行细化和客观化,揭示裁判标准背后的实质性根据,给出法官在自由裁量过程中需要把握的原则和方法,将“同案异判”的可能性降到最低,以确保法的稳定性。

本文将通过对外观设计专利侵权裁判标准的解读,分析其存在的客观问题,并利用法律经济分析的方法,引入汉德公式的思路,探索深化裁判标准、统一裁判尺度的途径,希望对外观设计侵权裁判中所遇到的实际问题的解决有所帮助。

一、裁判标准的困境和变迁

(一)“混淆标准”的适用和局限

正如上文所述,在外观设计侵权裁判标准的选择和确立上,各国都在不断进行尝试和修正,作为专利保护的前沿国家,美国在侵权标准上的选择总是会产生深远的影响。在1871年的“Gorham案”*See Gorham Co v.White.14 Wall 511.81 U.S.511,20 L Ed 731 (1871).中,美国联邦最高法院确立了著名的“混淆标准”,即以普通消费者的眼光来比较两项设计,如果消费者仅凭其购买和使用所留下的印象会将被控侵权设计误认为是专利设计,则构成侵权,反之不构成侵权。“混淆标准”在美国形成后,曾作为一种主流的外观设计侵权判定方法被各国(地区)法律吸纳,如匈牙利、奥地利、日本、我国台湾地区等[1]。我国也曾在2003年10月的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定会议纪要稿》第二十四条第一款规定:“人民法院在判断近似外观设计时,应当以一般消费者施以一般注意力是否容易混淆为准。”现行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第十条也规定:“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力,判断外观设计是否相同或者近似。”

“混淆标准”的优点在于符合外观设计侵权判断的直观逻辑。既然外观设计专利是基于产品外观造型的创新而来,那么侵犯该专利当然就意味着以雷同甚至相同的设计“淡化”该创新,从而谋求专利产品本应获得的市场份额。一般消费者以一般注意力容易混淆两种产品,当然可以反推被控的雷同设计构成侵权。

然而,随着案件数量的积累和司法实践经验的丰富,“混淆标准”的合理性和实用性越来越受到质疑。首先,“混淆标准”带有明显的商标化色彩,背离了专利制度设计的初衷。专利法目的在于对具有创造性的技术方案进行保护,外观设计获得授权的首要条件在于其“新颖性”,所以外观设计所附带产生的“识别功能”并不是技术方案在改进过程中所追求的实质内容。但以“普通消费者”为主体,以“产生混淆”为条件的侵权判断标准却明显偏重于该“识别功能”,这本身混淆了外观设计专利权和商标权的制度功能定位。

其次,“混淆标准”中的“相同或相近似”判断具有较强的主观性,难以保证司法的确定性。对混淆的认定一般是通过“整体比较”进行,即将授权设计与被控侵权设计在“整体上”的相似度进行比较。有些学者也将“混淆标准”直接作为“整体比较标准”的一部分使用[2]。但很明显,通过整体比较能否产生视觉效果上的“相同或相近似”是一个主观性极强的问题。由于没有揭示比较的本质目的,也缺乏法律规定的比较的具体落脚点,是否混淆有可能成为存在于人们内心中的一个观念,最终使这种比较陷入“公说公有理婆说婆有理”的境地。

再次,“混淆标准”给侵犯外观设计专利留下了较大的侵权空间,难以为专利提供全面的保护。“混淆标准”以消费者是否会产生误认为判断基础,但是,由于“整体比较”中“比较点”的模糊性与随意性,如果被诉设计通过局部要素的变更使其能够与授权设计相区分,但是在整体造型上却明显与授权设计雷同,那么在这种情况下,能不能认定被诉设计侵权呢?在下文将要具体分析的最高人民法院2013年审理的“剪刀案”*参见最高人民法院(2013)民申字第29号民事裁定书。中,笔者认为就属于这种情况。此外,如果被控侵权设计先于专利设计投入市场,由于此时并没有专利产品可供消费者对照,那么“混淆标准”将失去适用的余地。

(二)“创新标准”的提出和不足

由于“混淆标准”越来越不能满足新型侵权案件的具体情况,美国法院在1984年审理“Litton案”*See Litton Systems Inc v.Whirlpool Corp,728 F.2d 1423 (Fed.Cir.,1984).时又选择了新的侵权裁判标准——“创新标准”。简单来说,“创新标准”是指,如果被控侵权设计中采用了授权设计在正常状态下能够看到的创新部分,即构成侵权,反之不构成侵权。“创新标准”在很大程度上摆脱了“混淆标准”的局限性,不仅更切合专利法鼓励创新的精神实质,使外观设计中符合新颖性的设计在最大限度上得到保护,还解决了“混淆标准”适用中“比较点”难以明确的问题,缩小了对比范围,使得评价结果相对准确和客观。

但是适用“创新标准”难以解决的问题也很多。第一是新颖点的确定问题。适用“创新标准”的前提是为授权设计确定一个或若干个新颖点。通常情况下,我们可以以现有设计为参照,确定授权设计中相较于现有设计的进步和不同之处,将此作为授权设计的新颖点。但是在以现有设计要素的“重新组合”为其新颖之处的外观设计专利中,新颖点如何确定就成了难题。例如在美国法院审理的“Egyptian Goddess案”中,授权的指甲修磨器外观设计是由多个现有设计特征重新组合而成的,因此授权设计与现有设计相比较并不存在明显的新颖点(见图一)。为适用“创新标准”,该案初审法院指出“如果授权设计的新颖点在于将已知设计要素组合,那么该组合相对于现有设计必须是非微不足道的,否则不构成侵权”*See Egyptian Goddess Inc.v.Swisa Inc.No 2006-1562,2008 WL 4290856 (Fed.Cir.Sept.22 2008).。而就这一观点,联邦上诉法院的Dyk法官给出了否定意见:“这实际上在外观设计侵权判定中加入了外观设计授权的非显而易见性审査要求,是变相审查外观设计的非显而易见性。”*非显而易见性与我国专利法中的创造性接近,美国外观设计获得授权也需具备非显而易见性,非显而易见性与新颖性、实用性等均属于专利授权的实质条件。依据美国外观设计侵权诉讼的流程,应在判断是否侵权之前分析授权设计的专利性,而在侵权判定中不应再考虑授权设计的专利性。由于该案不能确认出授权设计的新颖点,故无法适用新颖点测试[3]。

第二是新颖点是否构成“雷同”的判定问题。“创新标准”还不能解决的一种情况是新颖点部分雷同时的侵权判定问题。例如,在授权设计仅有一个新颖点的情况下,如果被诉设计使用了新颖点的一部分,或者授权设计有若干个新颖点,被诉设计仅使用了其中一部分新颖点,那么在这两种情况下,如何判断被告是否侵权或者如何确定被告所要承担的侵权责任呢?恐怕此时我们又不得不考虑被诉设计所使用的新颖点在整体设计中的作用和价值了,这就又回到了“混淆标准”的“整体比较原则”,而整体比较原则本身固有的模糊性仍然无法解决。

a)被诉产品 b)授权设计

c)现有设计(图一)

(三)“新混淆标准”的形成和困境

(图二)

正是基于“混淆标准”和“创新标准”各自的利弊之处,法院不得不在具体案件中继续改进外观设计专利的侵权裁判标准。受到“Egyptian Goddess案”的启发,美国法院意识到“创新标准”的适用仍然离不开“混淆标准”中的整体比较原则,于是对“创新标准”进行修正,修正后的新标准可以表述为:“对于熟悉在先外观设计的购买者来说,被控侵权产品外观不会被认为与本案专利外观设计如此的相似,以至于本案专利设计与被控侵权产品外观设计之间的相似会欺骗购买者,诱导他以为是前一外观设计产品而购买了后一外观设计产品。”[4]简单来说,新的标准是在参考现有设计的基础上,比较被诉设计和授权设计之间的异同点,然后考量异同点对产品整体视觉效果的影响是否显著,如果显著,就被视为侵权。这实际上是将“混淆标准”和“创新标准”结合起来适用的一种方法,既考虑被诉设计与授权设计在新颖点上的雷同程度,又考虑新颖点在整个设计中所占的比重和所起的作用,既照顾到法官在侵权比对时的可操作性,又照顾到普通消费者在购买过程中的实际情况,我们可以将这种侵权裁判标准叫作“新混淆标准”。(见图二)

目前来看,“新混淆标准”是适用性较强的外观设计侵权裁判准则,我国最高人民法院在2009年颁布的《解释》中也实际适用了这一裁判标准。《解释》第十一条规定:“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。下列情形,通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响:(一)产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位;(二)授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的,人民法院应当认定两者相同;在整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定两者近似。”可以看出,最高法院使用的“整体视觉效果标准”是近似于前文介绍的“混淆标准”的,而在侵权判定过程中选择“授权外观设计区别于现有设计的设计特征”作为观察和比较的落脚点又近似于“创新标准”的实质,即我国法院在判断外观设计专利侵权的问题上也实质采用了新颖点比较、整体判断的“新混淆标准”。

(图三)

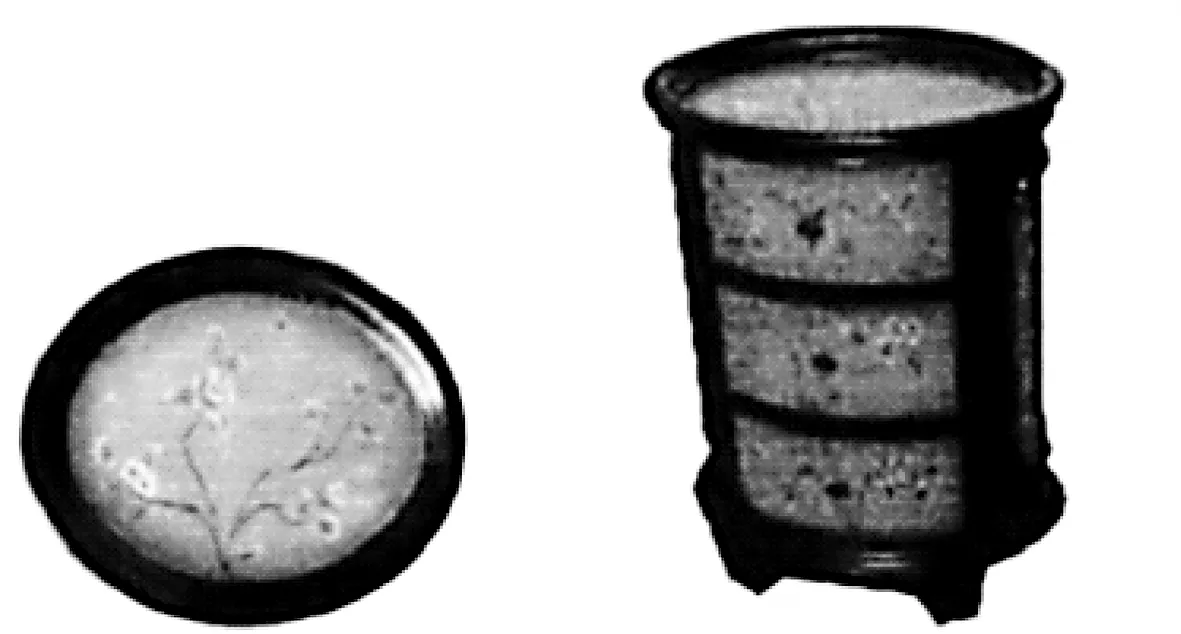

在以此标准为指导的“三抽柜案”中,原告的“蛋形三抽柜”是一项有效的外观设计专利,最高人民法院先是比较了被诉设计与授权设计的异同点,以及授权设计和现有设计的差异(即新颖点),又进一步说明授权设计的“蛋形”柜体等特征相比图案等其他特征对于外观设计整体视觉效果更具影响,因此认定被告侵权*参见最高人民法院(2011)民申字第1406号民事裁定书。。(见图三)

可以说“新混淆标准”结合了“混淆标准”和“创新标准”的优势,会使判决在整体上更具说服力,但由于新标准毕竟是“混淆标准”和“创新标准”结合的产物,它的适用离不开雷同程度的对比和显著性的判断,所以也就难免会带来“是否雷同”和“是否显著”尺度把握上的困难。例如,如果要对“图案”和“形状”在产品外观设计中的显著性进行判断,有人会认为图案特征在产品使用时更容易被消费者观察到,因此对整个设计的显著性影响最大;但也有人会认为,图案上的区别是非实质性的差异,而产品形状对整体外观设计的影响更为显著。在适用“新混淆标准”时,法院必须在相关法律法规和司法解释统一裁判方法的基础上明确对雷同性和显著性产生影响的主要因素,尽可能的在这些因素的范围内进行裁判,降低判决的不确定性。

如上所述,“新混淆标准”的适用包含确定授权设计新颖点后的被诉设计与授权设计雷同性判断(以下简称“雷同性判断阶段”)和设计要素在整体设计中是否显著的判断(以下简称“显著性判断阶段”)两个阶段。然而由于受到主观因素的影响,“雷同性”和“显著性”的判断将是法官面临的最大难题,因此我们很有必要针对侵权裁判中影响这两个问题的因素进行分析。我们将利用经济分析的方法,引入汉德公式,揭示这些影响因素背后的实质性根据,以利于提高裁判标准的统一性,并加强判决的说服力。

二、被诉设计者的“回避成本”:雷同性判断阶段的考量因素

在雷同性判断阶段,我们要解决的问题有二:一是如何判定被诉侵权设计与授权设计存在雷同;二是在雷同的情况下,能否认定被诉设计妨害了授权设计的专利权。

笔者认为,雷同性判断不能仅仅依赖法官对两项设计的直观感受进行,而应该设定对比过程中的考量因素或者逻辑思路,这不但对判决结果的客观公正有重要影响,也对提高判决理由的可接受性有重大意义。在法律判断中,每一个事实裁判的背后,都潜藏着一个价值判断的目的。如果说“是否雷同”是一个事实判断,那么我们仍然有必要揭示出其背后的价值判断根据,以价值判断来指引事实判断。

司法之所以需要裁判两种涉案设计是否构成雷同,其原因在于,虽然外观设计专利的制度功能定位不完全等同于商标,但突出外观设计的特点,本身仍然是为了吸引更多的消费者,获取更大的市场份额,这一点毋庸置疑。所以,一旦外观设计专利被他人以“雷同”的手段“淡化”以致混淆,必然会导致专利权人的损失。雷同的程度越大,则混淆的可能性也就越大,可能的混淆损失当然也就越大。所以,为了避免混淆,在后的设计者在设计产品时有义务尽力回避与授权设计构成雷同。显而易见,由于产品设计方案的有限性,在后设计者的这种回避义务将产生“回避成本”。

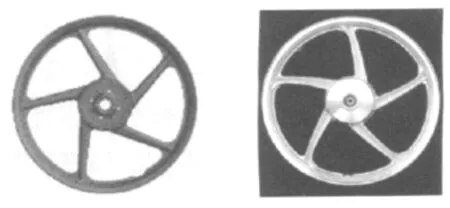

在判断是否构成侵权方面,美国法官汉德提出的汉德公式具有独到的优势。它将侵权的“过错”等主观性很强的要件转化为“事故损失”“损失概率”“预防成本”等相对客观的要件,因此更具有操作性*在美利坚合众国政府诉卡罗尔拖轮公司一案中,法官汉德(Learned Hand)提出了著名的汉德公式:B 笔者认为,抽象地判断被诉设计与授权设计是否构成雷同是没有意义的,因为不同的人可以基于不同的比较标准来衡量是否雷同。换言之,在一种标准下不构成雷同,可能换一种标准就构成雷同。而司法判断两种设计的终极目的在于考量被诉设计是否要承担雷同的侵权责任。这关键要衡量两个要素:一是产品外观本身的“设计空间”,二是设计者的“回避能力”。“设计空间”的大小决定了雷同的程度高低,而“回避能力”则决定了设计者避免雷同的“回避成本”。 结合现有司法实践可以发现,在外观设计侵权裁判过程中,“设计空间”的概念和解读已经成为了法院侵权认定的重要依据之一。“设计空间”又称设计自由度,是指设计者在创作特定产品的外观设计时的自由度,用以说明当产品的类型、材质和实用功能等已经确定时,产品的外观形式在技术条件的制约下所允许变化的范围[5]。申言之,设计空间就是指在现有条件下,设计者能够对现有设计进行改变的空间。设计空间越大,对产品外观进行改变的余地就越大,“可回避性”就越强,不同设计者设计出相同外观的可能性就越小。如果对于一项设计空间很大的产品而言,被诉设计与授权设计出现了高度雷同,那么法官就有合理理由怀疑被诉设计具有侵权的故意。 涉案专利 在先设计(图四) 在最高人民法院于2010年提审的“摩托车车轮案”中,正是由于各级法院对涉案专利区别于现有设计部分的设计空间大小存在不同看法而得出了截然不同的判决结果。此案中,北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院都把摩托车车轮作为一个整体分析其设计空间,认为由于摩托车车轮受到较多的功能限制,因此其设计空间很有限,涉案专利具有专利性*参见北京市第一中级人民法院(2009)一中知行初字第2556号行政判决书和北京市高级人民法院(2001)高行终字第448号行政判决书。。而最高人民法院则将车轮各个单元分解认定,认为摩托车车轮受其功能限制,轮惘和轮毂可变化的空间不大,但是辐条的设计只要符合受力平衡的要求,仍可以有各种各样的形状,存在较大的设计空间,因而涉案专利与在先设计构成相近似的外观设计*最高人民法院(2010)行提字第6号判决书。(见图四)。由此可见,产品外观设计的设计空间可以在司法裁判中作为认定某项设计是否能够得到专利授权或者某项设计是否侵犯在先专利权的一项重要依据。 那么,由谁来判断“设计空间”的大小呢?与“设计空间”的认定相关的是设计空间的判断主体。笔者认为,设计空间的判断主体应当是本领域的普通设计人员,因为这与设计者避免雷同的“回避能力”直接相关。虽然在司法实践中,最高人民法院《解释》第十条将外观设计专利侵权判断的主体限定在了“一般消费者”,《专利审查指南2006》中也将外观设计专利性的判断主体限定为“对相关类产品外观设计的常识性了解和对形状图案色彩的一般的认知能力,不会注意到细微差别的普通消费者”*参见2006年《专利审查指南》第四部分第五章。,但是“一般消费者”标准自产生起就在理论上遭遇质疑,反对的声音此起彼伏[6]。其中最大的原因在于对判断主体的知识水平和认知能力的分歧常会引起同案不同判的情形,上文提到的“摩托车轮案”就凸显了这一问题。如果说,普通消费者对辐条设计的变化具备的设计空间会判断较小的话,专业设计人员则可能具备更大的设计空间。而且,作为专业设计人员,其在设计某一特定产品时,不可能不事先了解在先设计,尤其是在先的专利设计,在设计空间较大的情况下,其完全有能力以较低的注意成本回避掉与在先专利产品雷同的设计。那么如果其最终还是选择了与专利设计雷同的设计方案,只能说其具备较为明显的侵权过错。这也符合在侵权判断上“汉德公式”的基本精神,即“谁能以较低的成本避免事故的发生,谁就应当对最终的事故损失承担责任”。 实际上,随着客观环境的变化,《专利审查指南2010》也将对“一般消费者”的要求提升为“对涉案专利申请日之前相同种类和相近种类产品的外观设计及其常用设计手法具有常识性了解”*参见2010年《专利审查指南》第四部分第五章。。这样一来,专利审查中的“一般消费者”实际上已经具备了“设计人员”的能力,专利侵权裁判的主体没有理由不与之保持一致。 目前来看,将“设计空间”和与之相关的在后设计者的“回避成本”运用于外观设计专利的侵权裁判似乎还缺乏普遍性共识,在用或不用可能导致完全不同的判决结果时,法院的裁判往往会显得不够有说服力,甚至最高法院自己在不同案件中对于“设计空间”和“回避成本”的判断都相互矛盾。 例如,在“剪刀案”中,最高人民法院认为,被诉设计手柄、刀片的形状与授权设计基本相同,两者的主要区别在于铆钉的大小和被诉设计上多出的彩色图案,但认定彩色图案属于额外增加的设计要素,不应对侵权判断产生实质性影响,最终根据“铆钉大小”的区别裁定被告不构成侵权*参见最高人民法院(2013)民申字第29号民事裁定书。(见图五)。 授权设计 被诉设计(图五) 笔者认为,最高法院的这一判决结果是值得商榷的。首先,对于剪刀而言,手柄应当是具有较大设计空间的部分,即使是普通消费者也能联想到将一些具有新颖性同时又能满足实用功能的设计特征,例如将正圆形、卡通形象、左右不对称等设计要素运用于手柄的设计。其次,授权设计的主要新颖点应在于其手柄,该手柄包括内、外两个明暗不同的同心圆环,并且在手柄中部均设置水滴状通孔,与现有设计相比具有明显的新颖性,而被诉设计的手柄与授权设计基本相同。再次,作为专业设计和生产厂商的被告应当具有较高的回避能力,在回避成本较低的情况下,被告仍然采用了与知名的原告厂商相同的设计,其侵权过错是明显的。最后,铆钉部分的区别是否具备了极高的显著性以致达到可以将被诉设计与授权设计相区分的程度,我们认为这涉及显著性的判断问题,将在下文进一步探讨。在“剪刀案”中,最高法院关于设计空间大小的判断,以及对于被诉设计“回避能力”和“回避成本”的判断,很显然与上文中的“摩托车车轮案”形成明显的差别,前者的判决合理性显然不如后者更充分。 专利设计由于被他人的雷同设计混淆产生的损失,最终取决于消费者对专利设计和被控侵权设计的识别,消费者对两种设计的区别成本越低,则说明二者的区别越大,被告也就越不可能构成侵权,授权设计产生混淆损失的可能性也就越小;反之,如果消费者必须付出很高的注意成本才能区别两种外观设计,则可以反证二者不具备明显区别,被告构成侵权的可能性就越大,授权设计产生混淆损失的可能性也就越大。所以,从汉德公式的角度看,消费者的“区别成本”会影响到“混淆损失”(L)以及“损失的发生概率”(P)的大小。 消费者的“区别成本”会受到两种因素的影响。其一,区别的“可观察性”。外观设计顾名思义是对产品外观或造型方面的设计,两种外观设计的区别必须是消费者可以从外部直接观察到的。如果这种区别是隐藏的,那就失去了区别的意义。在两种设计的区别“可观察”的前提下,“可观察性”越强,则说明观察者的区别成本越低,区别的显著性就越大,构成侵权的可能性就越小。 在“剪刀案”中,最高法院认可的被诉设计与授权设计的区别,仅仅在于铆钉大小不同,而仅以此区别特征将被诉设计与授权设计区分开来其实是很难的,因为消费者在观察被诉设计的剪刀时,更容易注意的是它与授权设计相同的刀片和手柄设计,与刀片和手柄的新颖设计相比,消费者对“铆钉大小”这种小细节很难注意到,换言之,消费者要注意到这种小细节,不得不投入更大的注意成本,因此笔者认为法院的这一判决理由显得过于牵强。 其二,区别的“可替代性”。所谓“可替代性”是指,产品外观设计的某一特征如果做了改变,消费者是否仍将其认定为同一系列的产品。与“可观察性”相反,“可替代性”越强,则区别的显著性越低。比如,某一型号的汽车,厂家可以生产不同颜色,但消费者不会因为这两种车颜色的不同,就将其视为不同的型号。所以,汽车的不同颜色区别虽然具有明显的“可观察性”,但是因为其具有高度的“可替代性”,则其仍不具备区别的显著性。反过来,如果是汽车的造型发生了变化,比如线条、长度发生变化,甚至仅仅是前后保险杠发生的小变化,都极易引起消费者的注意,其对这些区别远比颜色敏感,注意成本很低。 在“剪刀案”中,一审和二审法院均以被诉侵权产品尽管形状外观与原告专利相似,但设计有彩色图案,整体视觉效果构成实质性差异为由,认定被告未侵犯原告的外观设计专利。但最高法院正确地指出:“被诉侵权产品在采用与外观设计专利相同或者相近似的外观设计之余,还附加有其他图案、色彩设计要素的,如果这些附加的设计要素属于额外增加的设计要素,则对侵权判断一般不具有实质性影响。否则,他人即可通过在外观设计专利上简单增加图案、色彩等方式,轻易规避专利侵权。这无疑有悖于专利法鼓励发明创造,促进科技进步和创新的立法本意。”*最高人民法院(2013)民申字第29号民事裁定书。同样地,在“三抽柜案”中,一审法院也认为被诉设计与授权设计的最大不同之处在于柜体上图案,因而认定被告不侵权*参见广东省中山市中级人民法院(2010)中法民三初字第83号民事判决书。,但二审法院在比较后认为图案差异并非实质差异,对整体视觉效果不具显著影响。 因此对于具有“可替代性”的区别特征而言,法院必须分析其能区别于授权设计的显著性是否是实质性的。当然,在不同的外观设计中,不同的设计要素对于“可替代性”的影响也不同。虽然一般而言,颜色变化、整体大小变化的“可替代性”更高于造型的变化或者比例的变化,但也并不绝对,比如在一些装饰性更强的外观设计中,外在颜色、图案的变化,其对消费者区别的影响可能更强,这仍然需要具体分析。 通过以上分析,我们可以看出,引入汉德公式,运用法律经济学的分析方法,实质上是为了揭示“新混淆标准”背后的经济学本质。“新混淆标准”所考虑的两个要素,即被诉设计与授权设计“在新颖点上的雷同程度”,以及“新颖点在整个设计中所占的比重和所起的作用”,都可以转换为法律经济学的分析变量。 一方面,所谓“在新颖点上的雷同程度”,本质上就是要衡量“设计空间”的大小和被诉设计者“回避成本”的高低,而前者也最终可以由后者体现出来,因此归根到底仍然是被诉设计者“回避成本”高低的问题。“回避成本”的高低决定了被诉设计者是否要承担授权设计被混淆的责任大小。 另一方面,所谓“新颖点在整个设计中所占的比重和所起的作用”,本质上则是要衡量消费者在区别被诉设计与授权设计时所需要投入的“区别成本”。如果我们一味纠缠在“比重”“作用”等诸如此类的主观色彩浓厚的范畴中,恐怕最终仍然无法摆脱“公说公有理婆说婆有理”的尴尬境地。 我们认为,与“雷同程度”“比重大小”“作用大小”等主观变量相比,“设计空间”“回避成本”“区别成本”相对更加客观,也容易被法官客观衡量,并被裁判的受众所接受。当然,不可否认“成本”也存在难以量化的问题,但相比之下还是可以提供一个大致客观的比较标准。 具体来看,在外观设计专利侵权判断的两个阶段,两种成本对侵权判断的结论的影响方向是相反的。在雷同性判断阶段,从被诉设计者的“回避成本”角度看,设计者的回避成本越低,则构成侵权的可能性越大;而从消费者的角度看,消费者的区别成本越低,恰恰说明区别越大,不构成侵权的可能性也就越大。那么这两者的矛盾如何协调? 我们认为应当优先考察被诉产品设计者的回避成本。因为,作为在后的产品外观设计者,尤其是专业人士,他对两种涉案外观设计的雷同或者混淆负有更多的回避义务,他对混淆的注意成本的预防性投入,在很大程度上就可以节约消费者的区别成本的投入,前者的回避成本与后者的区别成本构成了此消彼长的关系。 换言之,被诉设计者除了有义务防止造成授权设计的混淆损失之外,他还有义务减少消费者的区别成本的支出。 所以,套用汉德公式的表示方法,被诉设计构成侵权的公式可以表示如下: B1 (1) 其中,B1为被控侵权设计者的回避成本,L为专利权人由于被混淆而遭受的损失,P为造成混淆的概率,B2为消费者为避免误认付出的区别成本。 那么反过来,如果被诉设计要想免责,其必须满足: B1>LP+B2 (2) 从公式(2)可以看出,由于考虑到消费者的区别成本因素,被诉设计者要承担更多的回避义务。为此,如果要顺利免责,被诉设计者要么证明涉案产品的“设计空间”本身太小,自己为了避免混淆将付出巨大的“回避成本”B1,要么证明消费者只需要付出极小的区别成本B2就可以分清楚两种产品。 [1]胡充寒.外观设计专利侵权判定混淆标准的反思与重构[J].法律适用,2010,(6). [2]袁博.外观设计侵权判定“整体比较”标准的反思与修正[J],电子知识产权,2011,(7). [3]李秀娟.外观设计侵权判定中的新颖点分析——以美国外观设计新颖点测试为中心[J].电子知识产权,2014,(6). [4]张晓都.美国外观设计专利侵权判定标准的新变化[J].中国发明与专利,2009,(4). [5]毛琎,钱亦俊.外观设计制度中的设计空间探讨[R].专利法研究(2011),2012. [6]胡充寒.外观设计侵权判断“一般消费者”标准的反思与修正[J].法学杂志,2003,(12). 责任编辑:许辉猛 The Economic Analysis of the Infringement Judge Standard of the Design Patent Zhang Lixin Lei Zhenbin For design patent infringement,currently our country’s judicial practice on the application of the “overall visual effect of criteria” is substantially similar to US’s “new confusion standards”.The judicial process of the “new confusion standard” generally can be divided into two stages namely “identicalness comparison” and “significance judgment”.Based on the “Hand Formula”,the accused product designer’s “avoidance cost” and the consumer’s “distinguishing cost” are important factors to be considered in the two stages.If the accused product designer wishes to be successfully exempted from liability,he could either prove that the “design space” of the product involved is too small,and there will be huge “avoidance cost” to be paid to avoid confusion,or prove that the consumers could pay a small “distinguish costs” to clearly distinguish the two products. appearance design; infringement judgment; identicalness comparison; significance judgment; the Hand Formula 2016-04-23 张立新(1993— ),女,山东临沂人,华东政法大学知识产权学院硕士研究生,研究方向:知识产权法;雷振斌(1972— ),男,山西平遥人,鲁东大学法学院讲师,法学博士,研究方向:法理学、法经济学。 D923.42 A 2095-3275(2016)06-0067-09

三、消费者的“区别成本”:显著性判断阶段的考量因素

四、对外观设计侵权裁判标准的总结

(IntellectualPropertyAcademyInstitute,EastChinaUniversityofPoliticalScienceandLaw,Shanghai200042;LawSchool,LudongUniversity,YantaiShandong264000)