临终关怀对终末期肿瘤患者生活质量的改善

2017-01-05吴凤娟

吴凤娟

(天津医科大学肿瘤医院 国家肿瘤临床医学研究中心 天津市“肿瘤防治”重点实验室,天津 300060)

临终关怀对终末期肿瘤患者生活质量的改善

吴凤娟

(天津医科大学肿瘤医院 国家肿瘤临床医学研究中心 天津市“肿瘤防治”重点实验室,天津 300060)

目的 探讨以规范化交谈为基础的临终关怀模式对改善晚期肿瘤患者生活质量(QoL)的效果。方法 选择2013年2-12月在天津医科大学肿瘤医院某综合病房住院的晚期肿瘤患者26例为研究对象。将入组的患者随机分为对照组14例和观察组(临终关怀组)12例。对两组患者均实施相同的临床治疗及常规护理,观察组在此基础上实施以规范化交谈为基础的临终关怀,包括讨论生前医嘱、明确终末期五愿望等。对所有患者在入组时及1月后两次评估其生活质量FACT-G评分。结果 观察组患者的QoL评分在情感和精神方面在干预1月后比基线水平有显著的改善,差异有统计学意义(P = 0.0106),而对照组则没有类似改变。此外,观察组患者认为完成生前医嘱、明确终末期五愿望在临终关怀中有实际意义。结论 以规范化交谈为基础的临终关怀能帮助晚期肿瘤患者尽早明确自己对医疗和生活的需求,能显著改善其情绪和精神状态。这种临终关怀模式也能被接受过良好教育的中国晚期肿瘤患者及其家属接受, 值得推广。

临终关怀;晚期肿瘤;生活质量;护理

Hospice; Advanced cancer; Quality of life; Nursing

目前,晚期肿瘤患者的治疗重心仍集中在对恶性肿瘤的临床医疗(如放疗和化疗)[1],而对病人心理及精神上的支持明显不足、甚至缺乏[2]。这使得很多终末期患者都有心理、精神障碍,甚至产生仇视社会情绪。即使能够得到充分的抗癌药物治疗,晚期肿瘤患者也会产生抑郁、疲劳、焦虑及心理创伤[3-4]。对患者精神、心理需求的忽视使我们失去了改善患者生活状态的良机。近期的一项随机对照试验[5]显示:在转移性肺癌患者中施行以床旁谈话为基础的临终关怀,可以显著提高患者的总生存率并改善患者的生活质量。更为有意义的临床研究是美国Bakitas M及Lyons KD主持的ENABLE II随机对照实验[6]。该RCT通过对入组的322例晚期肿瘤患者进行量表评分及统计,得到了部分阳性的结论——与只接受常规肿瘤内科治疗与护理的对照组相比,接受以谈话为基础、以心理生理协调治疗与护理为重点的临终关怀组患者具有更好的心情及更佳的生活质量;但临终关怀并不能明显缓解患者症状,也不能减少住院天数或急诊次数[7]。本研究尝试在特定人群中应用西方较为成熟的临终关怀模式,探讨该模式[8]能否被中国患者所接受并改善中国晚期肿瘤患者的生活质量。

目前欧美在临终关怀领域的循证医学证据数量多且级别高,根据美国预防医学工作组(U.S.Preventive services task force)的分级,ENABLE II试验已经满足了I级证据标准,基本奠定了规范化临终关怀在欧美终末期肿瘤治疗中的地位[9]。但我国和欧美国家在文化背景、教育水平、医疗体系等方面都有着巨大的差异,而且国人普遍对心理及精神上的支持治疗重视不足,探讨适合中国终末期肿瘤患者的临终关怀模式十分必要。现将笔者的研究报告如下。

1 资料与方法

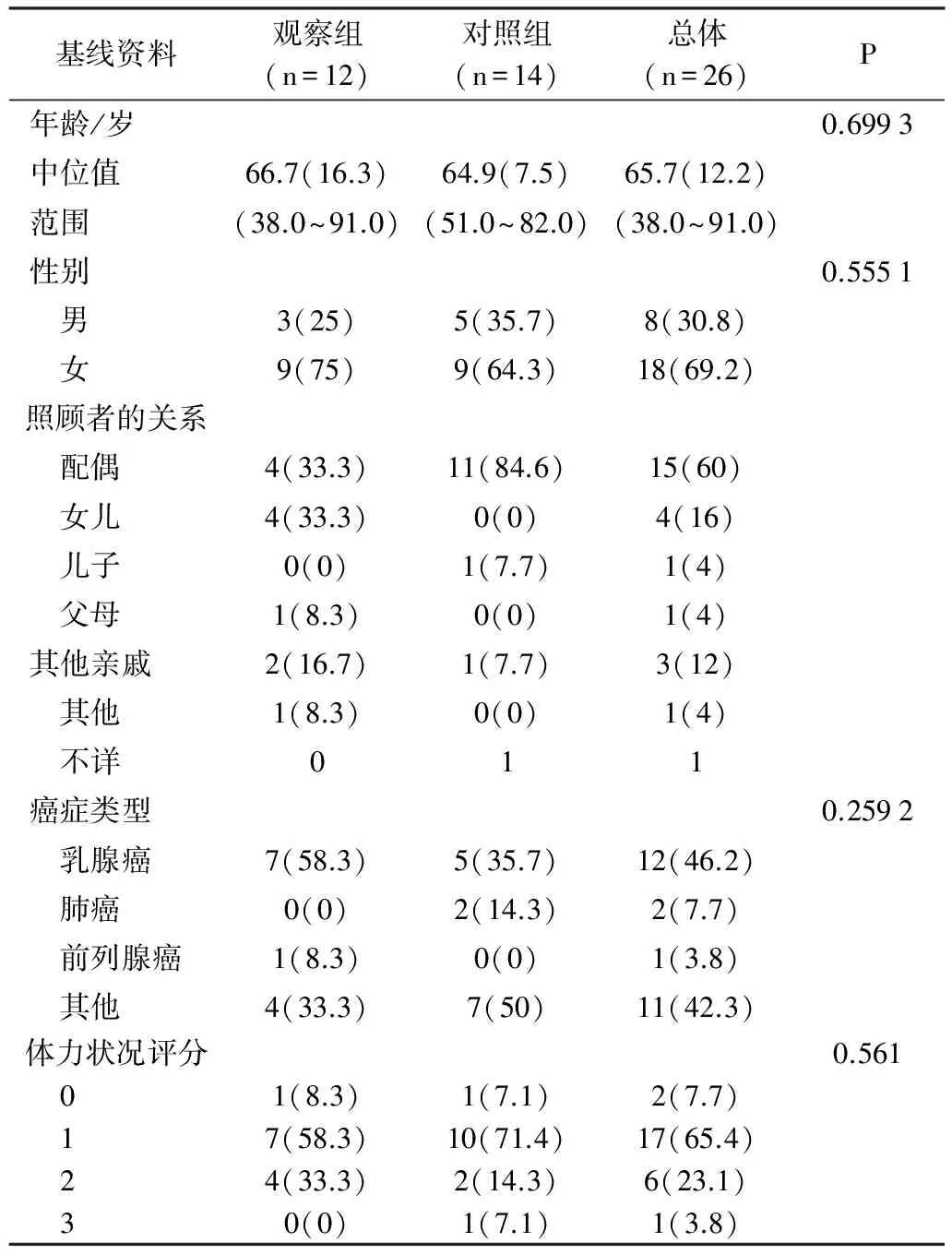

1.1 一般资料 选择2013年2-12月在我院住院的26例IV期肿瘤患者为研究对象。纳入标准:(1)预期生存期在3~6个月。(2)患者本身及主要家庭成员均具有大学或以上学教育背景,患者充分了解自身病情且愿意接受以交流为基础的各项干预。(3)年龄>18岁。(4)能够独立或在他人帮助下较准确地回答问题。(5)终末期有固定照顾者。排除标准:不能满足入组条件,特别是患者自身不了解病情或家属要求保密治疗者。入组的26例患者被随机分为对照组14例和观察组12例,两组患者临床基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组患者临床基线资料比较 例(%)

1.2 方法

1.2.1 对照组 实施常规终末期肿瘤患者的临床治疗及护理,不再接受额外干预。

1.2.2 观察组 患者参与每周至少2次的系统谈话,谈话内容包括:介绍临终关怀的概念、完成生前遗嘱、明确终末期五愿望。并根据患者的情况详细记录谈话内容及患者心理生理变化。再次进行QoL评估时,将评估内容与上一次谈话进行对比,并根据患者的实际情况制订个体化的谈话方式和内容,并根据评定结果合理调整谈话方式与内容,充分发挥谈话应起到的积极作用。终末期五愿望(The five wishes document)[10]以通俗的语言让患者回答5个关于自己终末期生活或医疗的基本问题,包括:(1)指明在自己无法做决定时的授权人。(2)明确自己在终末期接受何种医疗。(3)明确自己接受抗癌治疗的意愿。(4)明确自己接受对症治疗的意愿[11]。(5)有何遗言留给家属。

1.3 研究工具及评价方法 所有患者均在入组时进行生活质量(QoL)的基线评估并随访1个月。QoL评估方法应用FACT-G方案[12](Fu-nctional assessment of cancer therapy-general)。评估内容包括生理、社会/家庭、情绪和功能。随访期结束后再次对两组患者的QoL进行评价,计算FACT-G分数,并进行统计分析。同时本研究还会记录观察组患者对以上干预的主观感受。FACT-G评估工具广泛应用于生活质量的定量分析,特别是在前瞻性试验中使用更为广泛。FACT-G包括4类(生理、社会/家庭、情绪和功能)总计27个问题,每个问题可选五个等级答案,分别计算为0~4分,身体、社会/家庭及功能每类28分,情绪24分。

1.4 统计学方法 使用IBM SPSS 19.0进行数据分析。生活质量以FACT-G评估为定量数据,人口学指标中二分类数据或等级数据进行哑元化处理,连续数据直接带入统计。考虑到样本量较小且不具有正态性、方差齐性,因此选用Wil-coxon秩和检验进行统计分析。

2 结果

2.1 患者接受度 观察组患者均顺利完成末次评估,无人出组。需要强调的是,观察组的患者及其家属可更好地接受我们给予的临终关怀,说明该临终关怀模式在教育程度较高的中国患者中可获得认可。

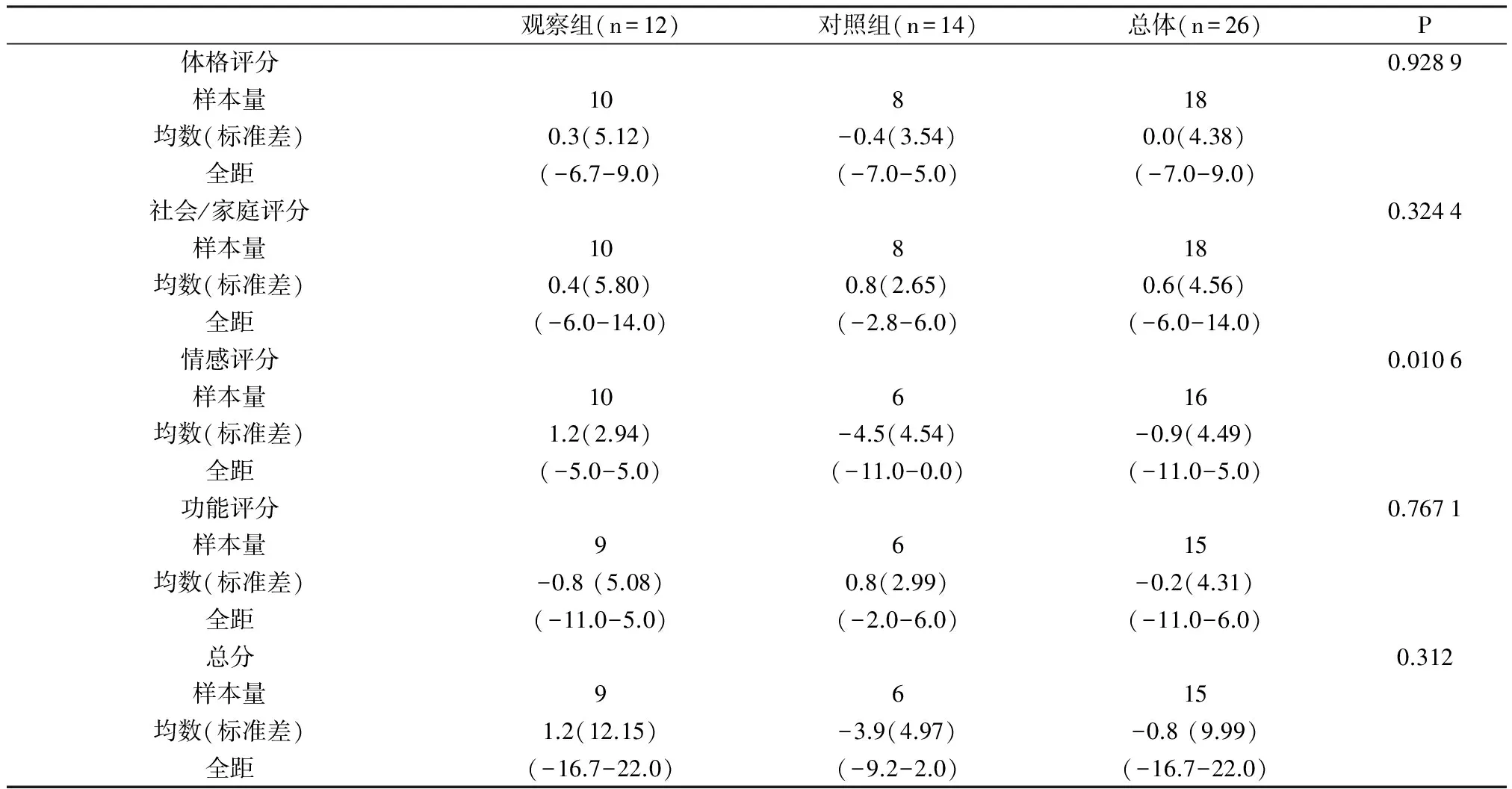

2.2 两组患者随访期结束后FACT-G评分较临床基线的变化 虽然本研究使用Wilcoxon秩和检验进行统计分析,检验效能较低。但仍发现观察组患者在接受规范化的临终关怀后情绪和精神状态有明显改善,他们的FACT-G情感类评分在研究开始和结束时有显著的统计学差异(P<0.05)(均数1.2 、标准差2.94、范围-5.0~+5.0, 0.0106)。FACT-G体格类评分、社会/家庭评分、功能评分以及总分均没有统计学差异(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者随访期结束后FACT-G较临床基线的变化 例

3 讨论

3.1 循证医学证据 欧美国家对晚期肿瘤患者的临终关怀已经日趋完善,并且已对临终关怀的临床价值进行了充分的循证医学研究。主要的循证医学证据包括:Bakitas M及Lyons KD等[6]人的研究中发布了ENABLE II随机对照实验的成果,该RCT共入组322名晚期肿瘤患者,包括胃肠道肿瘤(对照组67例vs观察组66例)、肺癌(58例vs 59例)、乳腺癌(16例vs17例)。与只接受常规肿瘤内科护理的对照组相比,接受护士主导的、以心理生理协调护理为重点的临终关怀组具有更好的心情及更佳的生活质量。但临终关怀并不能明显缓解患者的症状,也不能减少住院天数或者急诊次数。Temel JS和 Greer JA等[13]的研究中论述了在转移性肺癌患者中施行以床旁谈话为基础的临终关怀,可以显著提高观察组患者的总生存率并改善该组患者的生活质量。

3.2 生活质量 QoL又被称为生存质量或生命质量,是全面评价生活优劣的概念,通常指社会政策与计划发展的一种结果。生活质量有别于生活水平的概念,生活水平回答的是为满足物质、文化生活需要而消费的产品和劳务的多与少,生活质量回答的是生活得“好不好”。生活质量须以生活水平为基础,但其内涵具有更大的复杂性和广泛性,它更侧重于对人的精神文化等高级需求满足程度和环境状况的评价。

3.3 实验分析 近期欧美的实验数据(如ENABLE II[6])显示:进行系统规律地临终关怀可以改善终末期患者的生活质量,特别是其心理状态。这也是本研究的重点。因此选择合适的量表对患者的生活质量进行评估、随访是研究的重要基础。我们最初选择了FACT-G和LASA量表,它们均可通过问卷形式全面地评估患者的生活质量(体力、社会、情感/精神和功能状况)。FACT-G测定量表比LASA测定量表要复杂得多,比如FACT-G的情感类评分基于患者悲伤、焦虑等不同情绪,每种情绪对应不同的分数。LASA量表的每项评分只需回答一个问题。考虑到终末期患者往往难于配合治疗或完成复杂的任务,我们在研究初期同时进行FACT-G和LASA评分,如多数患者不能完成FACT-G评分,则最终用LASA问卷进行统计。但入组的患者均能较好地完成FACT-G和LASA两种问卷,因此我们选择了能够提供更多细节且可比较性更高的FACT-G生活质量测定量表进行统计。

在本研究过程中,观察组患者及其家属均能很好地接受我们的临终关怀模式,他们不但可以顺利地完成生活质量测定量表,而且能良好地面对并确切回答“终末期五愿望”。传统观点认为我国晚期肿瘤患者往往不愿面对自己的病情,其家属也多采取回避甚至欺骗的态度。我们的研究小组亦担心本研究可能因国人的抵触心理而不能完成。但在本研究的入组条件下,26例患者均能理性面对自己的病情,观察组中的8例患者甚至表示完成“终末期五愿望”让他们受益最大。需要指出的是,因依从性差而未纳入研究的2位患者之一就是因为在得知了观察组的干预措施后反复要求接受干预而出组的。

随机对照前瞻性实验不但证明了以规范系统的交谈为基础的临终关怀模式可以被教育程度良好的中国患者所接受,而且能够显著改善患者的情绪和精神状态(均数1.2 、标准差2.94、范围-5.0~+5.0,P= 0.0106)。这与欧美的ENABLE II等大样本RCT实验报道的结论基本相符。

本研究再次强调了心理、精神支持在肿瘤患者临床治疗中的重要性:药物治疗虽然可以减轻晚期肿瘤患者的症状,但患者精神上的压力多难以缓解,而合理地临终关怀可以改善患者的情绪,是传统抗肿瘤或对症治疗的有效补充[14]。 本研究虽然取得了阳性结果,但局限性亦十分明显。研究对患者入组有较严格的筛选,只有患者及其家属均具备良好的教育背景才能参与。这可能是本研究能得到与欧美类似结论的重要原因。考虑我国肿瘤患者讳疾忌医的传统思想、总体偏低的教育水平和特殊的社会保障制度,西方发达国家的临终关怀模式并不能直接应用于我国大多数的终末期患者。因此,以西方成熟的临终关怀为鉴,立足中国国情,探索适合我国患者的临终关怀模式是我们专科医务人员未来的任务。

[1] Morita T,Akechi T,Ikenaga M,et al.Late referrals to specialized palliative care service in Japan[J].J Clin Oncol,2005,23(12):2637-2644.

[2] Delgado-Guay MO,Hui D,Parsons HA,et al.Spirituality,religiosity,and spiritual pain in advanced cancer patients[J].J Pain Symptom Manage,2011,41(6):986-994.

[3] McCarthy EP,Phillips RS,Zhong Z,et al.Dying with cancer:patients’ function,symptoms,and care preferences as death approaches[J].J Am Geriatr,2000,48(5):110-121.

[4] Zimmermann C,Burman D,Swami N,et al.Determinants of quality of life in patients with advanced cancer[J].Support care cancer,2011,19(5):621-629.

[5] Temel JS,Greer JA,Muzikansky A,et al.Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer[J].N Engl J Med,2010,363(8):733-742.

[6] Bakitas M,Lyons KD,Hegel MT,et al.Effects of a palliative care intervention on clinical outcomes in patients with advanced cancer:The Project ENABLE II randomized controlled trial[J].JAMA,2009,302(7):741-749.

[7] Teno JM,Shu JE,Casarett D,et al.Timing of referral to hospice and quality of care:Length of stay and bereaved family members’ perceptions of the timing of hospice referral[J].J Pain Symptom Manage,2007,34(2):120-125.

[8] Higginson IJ,Evans CJ.What is the evidence that pal- liative care teams improve outcomes for cancer patients and their families?[J].Cancer J,2010,16(5):423-435.

[9] McGorty EK,Bornstein BH.Barriers to physicians’ decisions to discuss hospice:Insights gained from the United States hospice model[J].J Eval Clin Pract,2003,9(3):363-372.

[10] Resnick HE,Foster GL.Nursing home participation in end-of-life programs:United States,2004[J].AmJ Hosp Palliat Care,2009,26(5):354-360.

[11] Weeks JC,Cook EF,O’Day SJ,et al.Relationship between cancer patients’ predictions of prognosis and their treatment preferences[J].JAMA,1998,279(21):1709-1714.

[12] Cella DF,Tulsky DS,Gray G,et al.The functional assessment of cancer therapy scale:Development and validation of the general measure[J].J Clin Oncol,1993,11(3):570-579.

[13] Bretscher M,Rummans T,Sloan J,et al.Quality of life in hospice patients:A pilot study[J].Psychosomatics,1999,40(4):309-313.

[14] Jacobsen J,Jackson V,Dahlin C,et al.Components of early outpatient palliative care consultation in patients with metastatic non- small cell lung cancer[J].J Palliat Med,2011,14(4):459-464.

吴凤娟(1971-),女,本科,护师,护士长,从事护理管理和临床护理工作

R473.73,R73

B

10.16821/j.cnki.hsjx.2016.12.028

2015-12-20)