基于信息传播理论的高校“正能量”网络文化建设机制研究

——以厦门大学为例

2017-01-03吴光锡

吴光锡

(厦门大学,厦门 361005)

基于信息传播理论的高校“正能量”网络文化建设机制研究

——以厦门大学为例

吴光锡

(厦门大学,厦门 361005)

网络文化对大学生成长有正负两方面影响,加强“正能量”网络文化建设、塑造晴朗的网络空间是促进大学生健康成长的客观需要。高校“正能量”网络文化宣传教育是一个典型的信息传播过程。厦门大学积极推进校园网络文化建设,但校园网络文化引导力和吸引力仍存在改进空间。未来,应基于信息传播理论,深入分析“正能量”网络文化的传播过程。从队伍建设、内容建设、阵地建设、方式方法改善等四个方面探索“正能量”网络文化在大学生中广泛传播的有效机制。

信息传播理论;网络文化建设;路径措施

一、前言

1.研究背景

现代信息技术迅猛发展,网络成为大学生日常生活重要内容。网络文化对大学生既有正面影响,也有负面影响,为高校思想政治教育工作带来新的机遇与挑战。十八大报告中明确提出,要大力发展健康向上的网络文化,加强和改进网络内容建设,唱响网上主旋律。《关于进一步加强和改进新形势下高校宣传思想工作的意见》指出,要创新网络思想政治教育,切实把网络舆论引导作为高校宣传思想工作的重中之重,推动广大高校师生成为网络空间清朗起来的一支重要力量,引导高校网络文化健康发展。新形势下,加强校园“正能量”网络文化建设、营造积极向上的网络文化氛围,引导“正能量”传播,已经成为当前高校思想政治工作者面临的重要课题。

信息传播理论是研究人类一切传播行为和传播过程发生、发展的规律以及传播与人和社会的关系的科学[1]。高校“正能量”网络文化宣传教育是一个典型的信息传播过程,它是高校思想政治工作者以社会主义核心价值体系为基本引领,通过网络平台有目的、有计划地向学生传递“正能量”,旨在使学生树立正确的价值观念并进而影响其行为方式的过程。为充分发挥校园网络文化的育人功能,需要研究和遵循网络信息传播规律,改进网络文化宣传方法和策略,增强高校网络文化产品的吸引力与感染力。因此,本文基于信息传播理论对高校“正能量”网络文化传播全过程进行分析,探索高校“正能量”网络文化建设多举措助力机制,着力提高网络思想政治教育的广泛性和实效性。

2.研究方法

本文综合运用问卷调查法、统计分析等研究方法,了解大学生的网络使用情况与对网络文化的认知情况,结合高校“正能量”网络文化传播过程分析,展开建设路径探索,为同类院校开展网络文化建设提供参考借鉴。

本研究以厦门大学为例,采用随机抽样法对厦门大学在校大学生进行问卷调查。调查时间为2016年6月至7月,共发放问卷250份,收回问卷241份,有效问卷234份,回收率为96%,有效率为94%。其中,男生101人,占43%;女生133人,占57%。

二、厦门大学网络文化建设基本情况

1.建设概况

近年来,厦门大学紧跟网络媒体发展趋势,围绕立德树人根本任务,积极推进校园网络文化建设,加强“正能量”网络宣传力度,努力将学生纳入主流价值观教育中。

对厦门大学在校大学生的调查显示,100%的学生每天都会使用网络。其中,平均每天上网时间在1小时以内的占8%,2-3小时以内的占30%,3-4小时的占41%,4小时以上的占21%。大学生对网络的依赖程度高,“每日必网”成为大学生的一种基本生活方式。目前,厦门大学易班平台的实名注册率达到100%,关注校务微信公众号的学生占89%,关注所在学院微信公众号的学生占82%,关注校务微博账号的学生占34%,关注学校在其他宣传平台的占7%。在学校的大力推广下,易班注册率、微信公众号关注率很高,网络思想政治教育覆盖面较广。对于学校网络文化产品,56%的学生表示非常满意,32%的学生基本满意,不太满意的仅占9%,非常不满意只有3%。校园“正能量”网络文化建设赢得了大多数学生的认可,呈现出良好的发展态势。

2.存在问题

虽然校园网络文化基本建设取得了一定成果,但校园“正能量”网络宣传教育面临任务依然艰巨。

一是校园“正能量”网络文化的引导力有待提升。网络文化良莠不齐,其中含有大量反动、暴力、迷信和色情信息。部分大学生在接触网络文化时缺乏批判性思考,极易被网络文化糟粕吸引。调查中,有28%的学生承认“主动搜索过不健康网站”,45%的学生表示曾不小心或被动“浏览过不健康网站”。同时,19%的学生认为网络不良文化对自己有显著影响,54%的学生认为有部分影响,仅有24%的学生认为没有影响。网络“信息污染”使学生的思想行为受到冲击,校园“正能量”网络文化对学生价值观念的引导能力尚显不足,网络正面宣传的空间和力度均需继续加强。

二是校园“正能量”网络文化的吸引力有待提升。根据调查,大学生通过网络平台经常查看学校推送消息的占39%,偶尔查看的占55%,几乎不查看的占6%。学生关注学校信息的主动性不强,学校网络平台对学生的吸引力有限。关于学校网络平台存在的主要问题,认为内容缺乏实用性的占39%,认为形式缺乏趣味性的占32%,认为平台缺乏互动性的占21%,其他的占8%。学校“正能量”网络文化建设没有充分考虑学生特点与需求,校园“正能量”网络文化产品和服务还存在改进空间。

三、高校“正能量”网络文化传播过程分析

1.传播模式构建

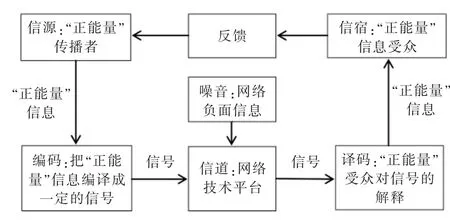

高校“正能量”网络文化宣传教育是教育者与受教育者之间信息符号的传递交流和相互作用的过程[2]。针对当前校园“正能量”网络文化引导力与吸引力不足的现状,高校必须深化对“正能量”网络文化传播规律的认识,深入分析“正能量”网络文化传播过程,探索“正能量”网络文化在大学生中广泛传播的有效路径。本文选取信息传播理论中的“香农——韦弗模式”为分析框架[3],将“信源、编码、信道、噪音、译码、信宿和反馈”等要素用于构建高校“正能量”网络文化传播模式,解释“正能量”网络文化传播过程(如图1所示)。

图1 高校“正能量”网络文化传播模式

2.传播模式分析

根据图1,高校“正能量”网络文化传播过程分为三个阶段:信息传递阶段、信息接收阶段和信息反馈阶段。

信息传递阶段:高校网络“正能量”传播者在信息传播过程中发挥着主导作用,承担着“正能量”信息的采集、加工和传播的任务。作为“正能量”传播活动的发起者,“正能量”传播者根据网络文化建设的要求和目的,从广泛的信息中挖掘含有积极向上意义的“正能量”信息,将其转化为适合于网络媒介且信息受众容易理解的信息符号(文字、图片、视频等)。该阶段是“正能量”传播者发现“正能量”、表述“正能量”、传递“正能量”的过程,“正能量”传播者的价值取向、认知能力、信息素养影响着该过程的顺利进行。

信息接收阶段:校园“正能量”网络文化的受众师生在信息接收阶段发挥着能动性,将“正能量”传播者发出的信号进行译码,理解信息蕴含的意义,并将其吸收、内化自己价值观的一部分。在信息接收过程中,传播者传递的信息能否满足信息受众的需求、激发信息受众情感的认同,影响着信息受众吸收信息的主动性和深入性;网络信息弥漫的虚假信息、不良信息等噪音也会干扰信息受众正常的认知活动,影响信息受众理解信息的完整性和准确性。

信息反馈阶段:高校“正能量”网络传播不是一个简单的起于传播者止于受众的单向过程,而是一个往复循环的动态过程。在高校“正能量”网络文化传播模式中,反馈是个重要的环节,体现了网络传播的双向性、互动性。信息受众师生可以通过转发、评论、跟帖、点赞等多种方式表达自己接收信息后的反映。反馈既是对“正能量”传播效果的检验,也有助于“正能量”传播者改进和调整传播活动,不断提升传播效果。

四、高校“正能量”网络文化建设的路径探析

高校“正能量”网络文化传播是高校网络文化建设工作者(信源)收集、整理、筛选传播内容(信息),运用一定的传播技巧(编码),通过网络传播渠道(信道)向师生(信宿)施加正面影响,并接收信息受众反馈的过程。据此,下文以传播主体、传播内容、传播渠道、传播技巧为切入点,从队伍建设、内容建设、阵地建设、方式方法改善等四个方面展开高校“正能量”网络文化建设的路径探索。

1.加强队伍建设,培育传播主体

高校网络文化工作队伍作为校园网络文化的传播主体,在校园“正能量”网络传播中处于主导地位。要提高高校网络文化的思想性和指导性,就必须建立一支结构优、素质高、业务强的网络管理与运行队伍。

首先,构建多层次队伍体系。高校网络文化建设是一项系统工程,需要统筹协调多方力量。高校要强化组织领导,成立由分管校领导为组长、相关职能部门负责人担任成员的网络文化建设工作领导小组,负责总体规划和整体部署,明确相关部门、院系工作职责,将党政干部、专家学者、一线教师、辅导员、学生骨干纳入的网络文化管理和运行队伍,构建层次合理、职责明确、通力协作的工作队伍体系,共同推进网络文化建设有序进行。

其次,强化队伍教育培训。高校网络文化具有动态性和可变性,网络文化工作者必须不断提高自身素质,适应形势发展变化。高校要积极创造条件,走出去、请进来搭建学习交流平台,系统开展政治理论和业务技能培训,不断完善队伍知识结构,提高队伍思想水平和网络素养,以应对网络文化建设过程中不断涌现的新问题和新挑战。

再次,完善评价激励制度。通过制定量化、细化的工作考评指标,将其作为评优评干的考核内容,激发工作队伍的主动性和积极性。对于教师群体,探索建立优秀网络文章在科研成果统计、职务职称评聘、先进工作者评选等方面的认定机制,推动广大教师在网络上发文发声;对于学生群体,制定合理的奖励政策,将其工作表现与素质学分、评奖评优挂钩,对表现突出的学生给予精神和物质奖励,吸引青年学生参与优秀网络文化产品创作。

2.深化服务内涵,丰富传播内容

高校网络文化要对学生产生持久而深入的吸引力,关键在于搭建合理内容。高校网络文化内容的确立既要立足思想引领、服务大局,也要贴近学生实际、服务学生成长成才需要。通过两者的平衡,提升校园网络文化的教育影响力。

一方面,高校网络文化内容要体现正确价值取向。网络生态错综复杂,网络噪音的传播对青年学生的健康成长形成负面影响,高校网络文化发展必须坚持正面宣传为主,用健康向上的思想文化占领网络阵地,最大限度压缩杂音噪音和错误思想的传播空间,营造风清气正的网络环境。为此,高校要发挥典型示范作用效应,深入挖掘校园中的正面典型人物、事迹,讲述好故事,传播好声音,以学生身边的先进典型引导主流价值;要积极做好突发事件和热点事件的舆论引导,主动正面发声,帮助学生辨明是非、去伪存真,引导学生全面理性看待问题,防止学生被错误舆论“绑架”。

另一方面,高校网络文化内容要满足受众信息需求。高校网络文化建设,要树立以学生为中心的工作导向。只有坚持为学生服务,把满足学生精神文化需求作为网络宣传工作的出发点和落脚点,才能更好的宣传学生、动员学生、服务学生,真正起到舆论引导、宣传教育、凝心聚力的作用。根据调查,在大学生使用网络的主要目的是浏览新闻、查找资料、网络社交、休闲娱乐等,针对在这些需求,可通过整合社会信息咨询服务学生求新需求,通过汇聚优质教学资源服务学生求知需求,通过完善网络社区平台服务学生互动需求,通过提供精品文艺节目服务学生求乐需求。

3.拓展网络阵地,构筑传播矩阵

构建高校网络文化传播渠道是开展网络文化建设的基础。高校拓展网络文化阵地,提高网络宣传覆盖面,需从以下三类网站入手。

第一类是反映国家主流声音的网络空间,如学校新闻网站、思想理论教育网站、校务微博和微信公共账号等。在这类阵地中,高校网络工作者要积极发挥新闻宣传的权威性和公信力、理论教育的深入性和说服力、正面舆论的导向性和凝聚力,实现主旋律的弘扬和正能量的传播。

第二类是以熟人关系进行互动的网络空间,如 “易班”、微信朋友圈、人人网、QQ等。在该类阵地中,网络主体彼此熟识,有着较为紧密的人际互动,能够进行思想交流和情感沟通。高校网络工作者要主动,成为学生“好友”进入学生的“朋友圈”,在网上和学生“打成一片”,了解学生所思所想,把握学生的思想脉搏。

第三类是网民规模大、流动性强、噪音杂的网络公共广场。如微博平台、网络论坛、贴吧等。在这一阵地中,网络工作者积极研究网络规律和舆论机制,勇于开展网上意识形态斗争,在事关政治原则和大是大非问题上,增强责任意识,勇于担当,敢于亮剑,有效回应抵制消除负面信息,把握正确舆论导向。

4.创新表达方式,改善传播技巧

高校网络文化建设坚持正能量是总要求,坚持传得开是硬道理[4]。网络传播有别于传统的网下传播,有其自身的规律和特点,要重视网络传播话语转换、加工问题,创新表达方式,增强学生的有效接受。

大力推进表达方式创新,必须深入研究学生的心理特点和接受习惯,讲求网络传播艺术,引导学生多看主流,多看光明面,多看本质。高校网络工作者要真正地融入学生的网络生活,成为学生熟悉、信任的知心朋友,持续关注学生在思想、行为、语言上的发展变化,在平等的网络互动中“因势利导”,进行情绪疏导和思想沟通;要尊重学生的语言习惯,摒弃对网络语言和文化现象的忽视、轻视心理,善于学习和使用网言网语、视觉形象、大众表达的等话语情境,激发学生的情感认同和思想共鸣,吸引学生关注、亲近正能量信息;要改进文风作风,克服模式化、套路化、语言生硬、形式刻板等问题,多讲管用的短话,多讲淳朴的实话,多讲富有活力的新话,以清新朴实、生动形象的文风增强网络宣传的实际效果。

五、结语

高校“正能量”网络文化宣传教育是一个典型的信息传播过程,具体包括信息传递阶段、信息接收阶段和信息反馈阶段。本文以厦门大学为例进行研究,目前校园“正能量”网络文化的引导力和吸引力有待提升,因此探索网络文化建设的路径建设应该从加强队伍建设,培育传播主体;深化服务内涵,丰富传播内容;拓展网络阵地,构筑传播矩阵;创新表达方式,改善传播技巧等四个方面着手。

[1]朱许君,王亚彤,罗刚.传播学视角下的高校校园文化探析[J].江苏科技信息,2015(4):44-45.

[2]程秀霞.网络环境下思想政治教育信息的传播——基于传播学和信息论理论[J].宿州学院学报,2015,30(10):115-118.

[3]肖光亮,刘小庆.传播模式对大学英语教学的启示——再论香农—韦弗模式与施拉姆模式[J].太原城市职业技术学院学报,2012(5):7-8.

[4]冯刚.新形势下推动高校网络文化建设的思考与实践[J].思想教育研究,2015(8):3-5.

(责任编辑:王丽琛)

Constructing University Network Culture with Positive Energy Based on Information Transmission Theory

WU Guangxi

(Xiamen University,Xiamen 361005,China)

Network culture has both positive and negative effects on the growth ofcollege students. Strengthening“positive energy”network culture construction and creating a clean network space is an objective need for promoting the healthy growth of college students.The propaganda and education of “positive energy”network is a typical process of information transmission.Xiamen University hasactively promoted the construction of campus network culture,but there is still room for improvement so far as the guiding function and attraction are concerned.In the future,we should further analyze the transmission process of“positive energy”network culture based on information transmission theory and explore the effective transmission mechanism of “positive energy”network culture on college campus from four aspects:team building,content building,position building,and method improvement.

information transmission theory;network culture construction;construction path

G647

吴光锡(1987—),男,讲师,研究方向:网络思想政治教育。